沙蚕毒素类仿生农药专利信息分析

2014-04-03虞国新臧伟新

虞国新,臧伟新

(江苏天容集团股份有限公司,江苏南京 210000)

1 沙蚕毒素类仿生农药发展概况

1.1 我国农药产业政策现状

农药是重要的农业生产资料和救灾物资,对防治农业有害生物,保障农业丰收,提高农产品质量,确保粮食安全,以及控制卫生、工业等相关领域的有害生物起着不可或缺的作用。经过半个多世纪的发展,我国农药的产量和出口量已跃居世界第一,不仅能够满足国内农业和相关领域的需求,而且已成为全球重要的农药生产和出口国。

纵观农药的发展历程,化学农药发展到20世纪60年代,“农药公害”问题日趋严重,在国际上引起了震动,使农药发展发生了转折,人们开始关注生物农药。1972年,我国规定了新农药的发展方向:发展低毒高效的化学农药,逐步发展生物农药。70~80年代,我国生物农药的发展呈现出蓬勃发展的景象。但是,由于化学农药高效快速,人们仍寄希望于化学农药防治病虫害,对生物农药的研制和应用曾一度漠视忽略。进入20世纪90年代,随着科学技术不断发展进步,减少使用化学农药,保护人类生存环境的呼声日益高涨,研究开发高效、低毒、低残留的农药成为国内外植物保护科学工作者的重要研究课题之一。

为了推动我国农药的发展,国家先后出台了多项政策。2003年,《高毒农药削减方案》限制甲胺磷等高毒农药的使用;2005年,《产业结构调整指导目录》鼓励开发生产高效、低毒、安全的新品种农药;2006年,《全国农业和农村发展第十一个五年规划》把“农产品质量安全进一步提高”作为重点发展目标;同年国务院颁布了《生物产业发展“十一五”规划》,规划中强调要围绕保障粮食安全和促进农产品结构调整,加速生物农业技术的研发及推广应用,提升农业生产效益;2007年,《关于积极发展现代农业,扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》中指出要积极发展低毒高效农药,推进农药产品更新换代;2011年,《“十二五”农药工业发展专项规划》出台,规划指出要重点发展高效、安全、环保的农药品种,鼓励发展生物农药,促使行业兼并重组提速。

在一系列国家政策的积极引导下,国内农药企业迎来了千载难逢的发展机遇,发展高效、低毒、环境友好的农药成为了农药生产企业的发展方向。

1.2 沙蚕毒素类仿生农药技术发展趋势

农药作为人类文明进步的必然产物,为加强社会稳定、解决人类温饱、促进人类健康作出了不可磨灭的贡献。尤其是20世纪50年代,有机合成农药的成功发现,为控制害虫的危害提供了有效的工作。随着社会的发展和农业现代化的要求,对农药的需求不断增加,在今后相当长的时间内,农药在提高单位面积产量中的作用仍是不能代替的。

我国农林牧业的杀虫主要依靠化学杀虫剂,然而大量的事实表明,化学杀虫剂的广泛使用也成为造成环境污染的重要因素之一。杀虫剂所产生的环境问题和对人类健康的危害日益暴露出来,人们开始认识到问题的严重性。我国每年都生产和使用大量的农药,农药的生产和使用,可通过多种途径进入大气、河流和海洋,通过食物链造成多种生物危害,从而直接或间接地造成对人类的危害,因此寻找低毒、低残留的农药已经势在必行。

随着对杀虫剂的认识越来越深刻,对杀虫剂的概念,已经发生了深刻的变化,对杀虫剂的研究的着手点已经从“杀死”转变为“调节”。公众心目中理想的杀虫剂应是“生物合理杀虫剂”,即对害虫高效,对环境、对非靶标生物安全的杀虫剂。

生物杀虫剂对自然生态环境安全、无污染,符合人们对杀虫剂的要求,但生物杀虫剂的自身属性复杂,生物农药制剂要考虑的因素多,并且生物农药一般表现为质量不纯、性质不稳定、活性较低,因此人们开始研究仿生杀虫剂,用以克服生物杀虫剂的缺点,使产品得到升级。从天然物质中寻找新农药的先导物,然后进行“仿生”合成,这种仿生农药的研究方法已经成为当前新型杀虫剂开发的热点。由于仿生农药源于安全的天然产物,具有低毒、低残留、与环境相容性好、广谱、高效等特点,因此仿生农药的市场不断扩大,将成为未来杀虫剂市场的主体产品。仿生杀虫剂将对我国乃至世界农药创制起着积极的推动作用。

沙蚕毒素类仿生农药是仿生杀虫剂的典型代表,是20世纪60年代开发兴起的一种新型有机合成仿生杀虫剂,是一类以天然产物为模型开发成功的现代合成杀虫剂。

沙蚕毒素是1934年日本学者Nitta首先从海生环节足动物异足索沙蚕体内分离出一种有效成分,具有杀虫作用。1960年Hashimoto和Okaichi重新研究提出了的分子式并确定了其结构。1965年,Hagiwara人工合成了沙蚕毒素及其衍生物,经过广泛筛选,日本武田药品工业株式会社成功开发了第一个沙蚕毒素类仿生农药——巴丹(杀螟丹),是人类历史上第一次成功利用动物毒素进行仿生合成的动物源杀虫剂,随后掀起了对该类化合物研究的热潮。1974年我国贵州省化工研究所首次发现了沙蚕毒素衍生物-杀虫双对水稻螟虫的防治效果,并成功将其开发成为商品。1975年瑞士山德士公司开发出杀虫环。随后,通过对该类化合物官能团的变换和构效关系研究,相继开发了一系列高效沙蚕毒素类仿生农药,如杀虫单、多噻烷、杀虫磺及苯硫丹等,目前已实现产业化并大规模应用于农业生产的沙蚕毒素仿生农药有杀螟丹、杀虫环、杀虫单、杀虫双,这些杀虫剂至今仍在农业害虫的防治上发挥着重要作用。

沙蚕毒素类仿生农药杀虫谱广,可用于防治水稻、蔬菜、甘蔗、果树、茶树等多种作物上的多种食叶类、钻蛀类害虫,有些品种对蚜虫、螨类、叶蝉、飞虱、蓟马等害虫也有效;杀虫作用多样,具有很强的触杀、胃毒和一定的内吸、熏蒸作用,有的还有拒食、杀卵作用;具有低毒、低残留以及施药适期长、速效、持效期长、防效稳定等多种优点。此外,有的品种(如杀螟丹等)还具有一定的杀菌活性及抑制媒介昆虫传播病毒的作用。因此,这类杀虫剂在20世纪60年代用于农业防治后,就迅速得到了推广作用。沙蚕毒素类仿生农药使用数周后可自然分解殆尽,在农作物上无残毒保留,这是目前许多合成农药所难以达到的。

沙蚕毒素类仿生农药与有机磷、氨基甲酸酯、拟除虫菊酯等杀虫剂虽同属神经毒剂,但作用机制不同。其作用部位是胆碱能突触,阻遏神经正常传递而使害虫的神经对外来刺激不产生反应,当害虫接触或取食药剂后,虫体很快呆滞不动、瘫痪,直至死亡。但虫体中毒后没有痉挛或过度兴奋的症状。由于作用靶标的不同,与有机磷、氨基甲酸酯、拟除虫菊酯等杀虫剂无交互抗性问题,在防治害虫中,也未产生交互抗性的现象,因此对上述3类杀虫剂产生抗药性的害虫,采用沙蚕毒素杀虫剂防治仍然有很好的效果。

2 沙蚕毒素类仿生农药专利态势分析

2.1 沙蚕毒素类仿生农药专利申请趋势分析

2.1.1 国外沙蚕毒素类仿生农药专利申请趋势

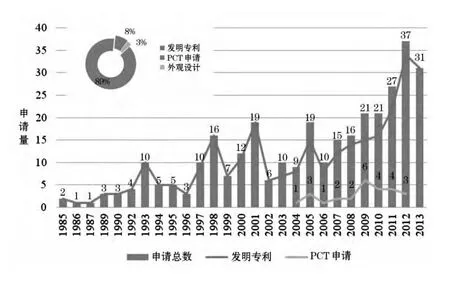

国外沙蚕毒素类仿生农药专利申请趋势如图1所示。

通过对国外沙蚕毒素类仿生农药专利进行检索,并合并同族专利后发现,国外沙蚕毒素类仿生农药专利量较少,一方面国外对绿色农业的要求较高,因此对杀虫剂的使用控制较严格;另一方面,目前杀虫剂的种类繁多,其他类型杀虫剂的快速发展势必会分散沙蚕毒素类仿生农药的研发力度;此外,国外沙蚕毒素类仿生农药专利多涉及生产工艺等较核心技术,而组合杀虫剂的应用型专利相对国内少。日本是沙蚕毒素类仿生农药专利申请大国,日本武田药品工业株式会社是最早从事沙蚕毒素类仿生农药研发的企业,后被日本住友株式会社收购,日本住友株式会社在该领域也有较多专利申请。

2.1.2 国内沙蚕毒素类仿生农药专利申请趋势

国内沙蚕毒素类仿生农药专利申请趋势如图2所示。

图1 国外沙蚕毒素类仿生农药专利申请趋势图

图2 国内沙蚕毒素类仿生农药专利申请趋势图

我国是农业大国,也是最早使用杀虫剂防治植物害虫的国家之一。1972年,我国规定了新农药的发展方向:发展低毒高效的化学农药,逐步发展生物农药。但化学农药随之带来的环境和农药残留的问题,不断推进了生物农药的研究和运用。沙蚕毒素类仿生农药作为生物农药中仿生农药的代表,以其杀虫谱广、毒性低、环境危害小等优点逐渐受到人们的关注。我国沙蚕毒素类仿生农药的专利申请始于1985年,1974年我国贵州省化工研究所首次发现了杀虫双对水稻螟虫的防治效果,1985年我国专利法实施以来,贵州省化工研究随即于1985年4月1日申请了两件相关专利,成为我国沙蚕毒素类仿生农药最早的专利,该申请人在此领域申请相关专利在5件左右,但由于申请年限较早,目前都已失效。石原产业株式会社是最早在中国进行沙蚕毒素类仿生农药专利申请的国外企业,随后巴斯夫欧洲公司、拜尔农作物科学股份公司、杜邦公司等都开始在中国进行专利申请,在中国进行沙蚕毒素类仿生农药的技术布局,占领技术市场。1985-2006年,沙蚕毒素类仿生农药专利申请量相对平稳,2006年后国家进入“十一五”时期,国务院颁布了《生物产业发展“十一五”规划》,规划中强调要围绕保障粮食安全和促进农产品结构调整,加速生物农业技术的研发及广泛应用,提升农业生产效益,开发并推广应用生物农药、生物肥料、植物生长调节剂、生物饲料添加剂等重要农用生物制品,大幅度提高我国绿色农业生物制品自主创新能力和国际竞争力,有效缓解农业污染。随后《“十二五”农药工业发展专项规划》出台,规划指出要重点发展高效、安全、环保的农药品种,鼓励发展生物农药。在众多政策扶持下,自2006年后,沙蚕毒素类仿生农药专利技术进入了迅速发展阶段,由于专利公开滞后性的影响,届时还会有相关专利公开。2004年起,一些国外公司的专利开始通过PCT申请进入中国,PCT申请同时可以进入多个国家和地区,往往是申请企业的核心专利或重要技术,因此国内企业需要重点关注,一方面对先进的技术进行借鉴,一方面防止侵权风险。该领域主要是发明专利,这与专业类型息息相关。

任何产品都有自己的生命周期。新产品研制成功后,从投入市场开始直到被淘汰为止的整个延续时间,被称为产品生命周期,它一般表现为4个阶段:(1)引入期(也称为初生期):产品开发之初,结构和工艺尚未成熟,厂家少,批量小,成本高,因而获利很低,甚至亏本。(2)成长期(也称发展期):产品经试销与改进,工艺趋于成熟,质量趋于稳定,产量大增,成本降低,利润迅速增长,市场竞争激烈,专利数目迅速增加。(3)成熟期:市场趋于饱和,利润相对下降,产品销售量虽然有所增加,但增长极其缓慢,专利年申请量趋于平稳。(4)衰退期:市场出现新的替代产品,老产品最终因无销路而退出市场,专利申请量下降。

从图1、图2综合中可以看出沙蚕毒素类仿生农药在20世纪50年代中期至70年代末期进入初生期,80年代以来,专利数量不断增长,表明已进入“成长期”。

综合比较我国沙蚕毒素类仿生农药和国外沙蚕毒素类仿生农药的发展趋势可见,我国沙蚕毒素类仿生农药的研究起步较晚,但专利数量增长快,国家不断在农药新产品创制方面给予政策扶持,推动生物农药的发展,因此沙蚕毒素类仿生农药今后还会有较大的发展空间。

2.2 沙蚕毒素类仿生农药专利地区分布

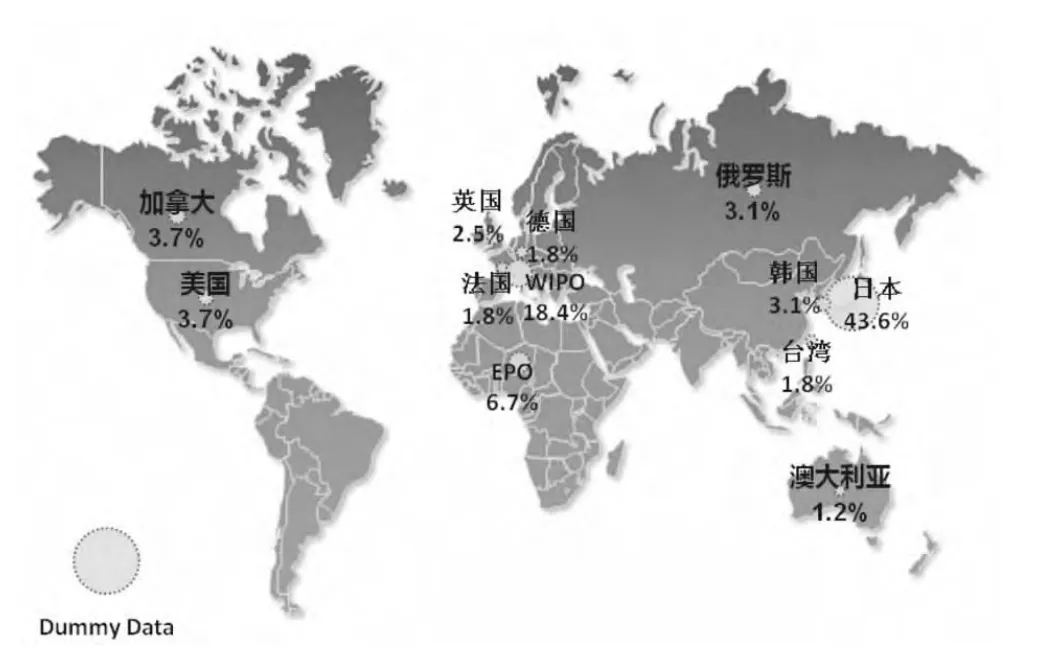

(1)国外沙蚕毒素类仿生农药专利区域分布如图3所示。国外企业专利申请除在所在国申请以外,还会通过世界知识产权组织(WIPO)以及欧洲专利局(EPO)进入其他国家,在其他国家和地区进行专利布局。根据国别分布进行统计可以发现,申请国涉及的国家和地区有20个,其中申请数量最多的国家为日本,共有71件,占据国外沙蚕毒素类仿生农药相关专利申请总量的43.6%,占有绝对优势,这与日本是最早进行沙蚕毒素类仿生农药研究的国家,技术相对成熟密切相关,同时也与日本的国家专利战略有关,广撒网,设置外围专利墙等等;WIPO和欧洲专利局的专利数量分别占18.4%项和6.7%,该部分专利一般会进入多个国家并获得授权,属于这一技术领域的核心专利,需要加以关注。

图3 国外沙蚕毒素类仿生农药专利区域分布

表1 以中国为优先权的专利申请详细列表

除国外申请人进行PCT申请外,中国也有2件专利作为优先权在国外组织进行了专利申请,申请人为四川国光农化股份有限公司和湖南化工研究院,权利人以此为优先权在世界知识产权组织、日本等地进行了专利申请,该专利申请可能是该公司的核心专利。以中国为优先权的专利申请详细列表如表1所示。

(2)国内沙蚕毒素类仿生农药专利区域分布。对国内专利地域分布进行分析可以发现,我国沙蚕毒素类仿生农药技术主要集中在江苏、山东、陕西、广东等地区,其中江苏以72件独占鳌头,主要申请人有江苏天容集团股份有限公司,该公司专利申请量占到江苏申请总量的29.1%,是全国沙蚕毒素类仿生农药专利申请大户,也是国内该行业内的领军企业。山东以34件专利位居第2,主要的申请人有济南凯因生物科技有限公司,该公司共有8件相关专利,技术主要涉及沙蚕毒素类仿生农药的应用,均与利用沙蚕毒素类仿生农药配置组合杀虫剂相关。除此之外,陕西和广东分别以26件和23件专利位居第3和第4位,前4位的省份申请量占到全国申请总量的48.0%,可见沙蚕毒素类仿生农药技术的地区集中度较高,但我国沙蚕毒素类仿生农药生产企业多数规模较小,具有国际竞争能力的龙头企业屈指可数,还无法形成产业集群。国内沙蚕毒素类仿生农药专利区域分布如图4所示。

图4 国内沙蚕毒素类仿生农药专利区域分布

(3)沙蚕毒素类仿生农药国外来华专利申请情况分析。从国际看,随着欧美国家环保标准越来越高,以及国际化分工更加精细,发达国家的农药原药及制剂生产能力逐步向发展中国家转移,国际农药大公司纷纷到中国建设独资、合资工厂和研究机构,对我国农药工业既是机遇也是挑战,一方面可以利用国外龙头企业的先进技术,提升自身技术水平,另一方面将冲击国内竞争力弱的企业。石原产业株式会社是最早在中国进行沙蚕毒素类仿生农药专利申请的国外企业。在国内专利中,国外来华申请的企业和个人主要来自于德国、瑞士、日本、美国等6个国家。其中有26件通过PCT申请进入中国,其余均为直接在中国进行专利申请,可见这些公司在这些技术上比较重视中国的市场,主要的申请人包括巴斯夫欧洲公司、拜耳公司等,这些公司也是国际上农药研发生产的龙头企业,是国内杀虫剂生产企业强有力的竞争对手。国外来华沙蚕毒素类仿生农药专利区域分布如图5所示。

2.3 沙蚕毒素类仿生农药主要申请人排名情况

(1)国外沙蚕毒素类仿生农药专利申请人排名。国外沙蚕毒素类仿生农药排名前10的企业均是国外知名的农药生产商,其中日本武田药品工业株式会社是最早从事沙蚕毒素类仿生农药研究的企业,目前已被日本住友化学株式会社收购,排名前10的申请人中五位来自日本,这与日本企业在全球积极进行专利布局的策略相关,这些企业除在本国申请专利外,还通过PCT申请进入多个国家和地区,例如巴斯夫欧洲公司,在中国申请的专利90%以上都是通过PCT申请进入中国。

图5 国外来华沙蚕毒素类仿生农药专利区域分布

国外沙蚕毒素类仿生农药专利多涉及生产工艺等技术,而组合杀虫剂类的应用型专利相对国内少,由此看出,国外沙蚕毒素类仿生农药专利的含金量较高,核心竞争力强。国外沙蚕毒素类仿生农药专利主要申请人排名如表2所示。

(2)国内沙蚕毒素类仿生农药专利申请人排名。对国内沙蚕毒素类仿生农药专利申请人进行排名,前十名的企业如下表所示,江苏天容集团股份有限公司以21件专利排名第1,巴斯夫欧洲公司及拜耳公司等两家外国公司分别位居2、3位。国内沙蚕毒素类仿生农药专利主要为发明专利,国外公司多通过PCT申请进入中国,许多PCT申请的法律状态处于实质审查阶段,因此还会有专利陆续授权,同时说明这些国外公司近几年开始在中国申请专利,进行专利布局,需引起国内企业的关注。排在前10的申请人中,有企业、科研院所,同时还有以个人名义申请,例如申请人叶长东为广西易多收生物科技有限公司的法人代表。国内沙蚕毒素类仿生农药专利主要申请人排名如表3所示。

2.4 沙蚕毒素类仿生农药专利申请人类型分析

沙蚕毒素类仿生农药专利主要申请人类型如图6所示。

图6 沙蚕毒素类仿生农药专利主要申请人类型

我国沙蚕毒素类仿生农药起步较晚,但我国目前正在大力推进高毒农药替代工程,因此以低毒、高效、环境相容性好的沙蚕毒素类仿生农药发展形势良好。通过对专利申请人类型进行分析可见,相关专利申请主力还是企业,但除江苏天容集团股份有限公司以合成工艺或清洁生产工艺为主,专利质量相对较高外,绝大多数企业的专利主要集中在组合杀虫剂及应用上,含金量相对较低。为此企业可以选择与高校及科研院进行产学研合作,即可以让企业拥有具有竞争力的专利技术,同时解决了高校科技成果转化的难题,从而互惠互利。

表2 国外沙蚕毒素类仿生农药专利主要申请人排名

表3 国内沙蚕毒素类仿生农药专利主要申请人排名

2.5 沙蚕毒素类仿生农药专利主要发明人分析

沙蚕毒素类仿生农药专利共有发明人702位,对专利发明人进行排名,排名第1位的是江苏天容集团股份有限公司总经理魏明阳,共参与了17件专利的发明工作。前10位发明人均是沙蚕毒素类仿生农药领域的专家,企业可通过关注这些发明人的最新专利或论文,了解目前沙蚕毒素类仿生农药技术的最新研究进展。沙蚕毒素类仿生农药专利主要发明人如图7所示。

2.6 沙蚕毒素类仿生农药专利技术分布

图7 沙蚕毒素类仿生农药专利主要发明人

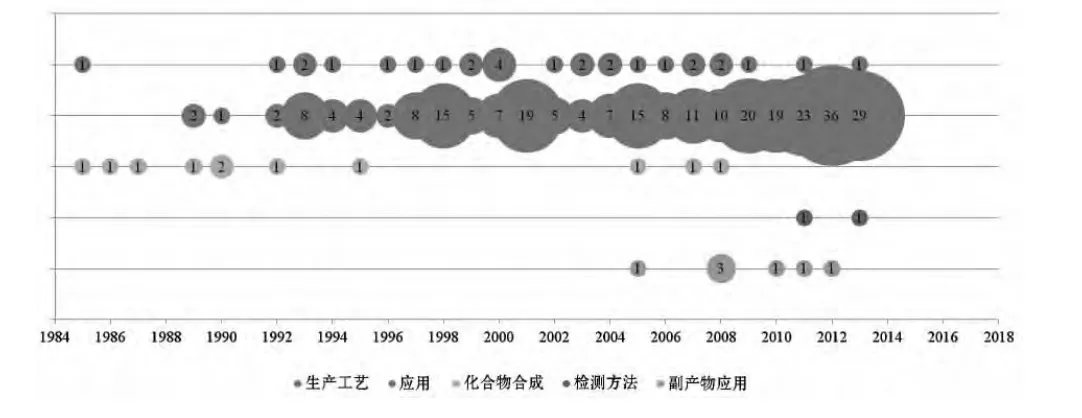

沙蚕毒素类仿生农药专利技术分类如图8所示。

从技术发展趋势来看,国内沙蚕毒素类仿生农药专利主要围绕生产工艺、应用、相关化合物的合成、检测方法以及副产物的利用等几个方面进行申请,如图8所示。通过阅读专利全文,当前沙蚕毒素类仿生农药的研究热点和研究方向主要包括几个方面:(1)通过沙蚕毒素类仿生农药或中间产物生产工艺的改进,不断提高生产效率,简化工艺,降低成本;或是通过对剂型的改变增加杀虫剂的利用率;(2)通过对沙蚕毒素进行结构改造,获得沙蚕毒素的衍生物,从而筛选出具有杀虫效果的化合物;(3)利用沙蚕毒素类仿生农药和其他类型杀虫剂的组合使用,提高杀虫效力,这个研究方向是目前沙蚕毒素类仿生农药研究的热点,相关专利数量占比高,从图中也可以看出,该类型的专利申请量呈逐年上升的趋势,主要由于农药新品种的研发具有高风险、高投入和周期长等特点,而组合农药制剂的创新相对容易;(4)对残留沙蚕毒素类仿生农药检测方法的创新;(5)对沙蚕毒素类仿生农药在生产过程中的副产物的利用,减少了沙蚕毒素类仿生农药生产过程中副产物对环境的污染,同时进行副产物的循环使用,实现了沙蚕毒素类仿生农药的清洁生产。

图8 沙蚕毒素类仿生农药专利技术分类图

结合以上数据分析可以看出,国内沙蚕毒素类仿生农药的技术主要集中在应用类,一方面新型沙蚕毒素类仿生农药的研发相对较难,对创新能力和科研实力要求较高;另一方面,目前沙蚕毒素类仿生农药生产技术相对成熟,再要开发新的合成工艺,难度很大,而杀虫剂在应用过程中创新点相对较多,易于申请专利。检测方法和副产物应用方面专利较少,国内沙蚕毒素类仿生农药生产企业重视产品专利的申请,对这2个技术方向研发成果的专利保护意识不强,企业可在这些研究较少的领域申请外围专利,保护自身的核心专利或制约他人的重要专利。

3 结论与建议

(1)国内外发展步伐不均。国外较早开始进行沙蚕毒素类仿生农药的研究,日本武田药品工业株式会社是最早从事相关技术研究的企业,从全球范围来看,日本、欧洲等国家在沙蚕毒素类仿生农药领域起步较早,并于20世纪90年代得到了快速的发展。国内对沙蚕毒素类仿生农药的研究最早开始于20世纪70年代,相比国外起步晚,但目前正处于极大的发展和进步期,专利数量保持持续上升的趋势,尤其自2006年,在国家出台的各类政策的推动下,专利数量迅速增加,越来越多的申请人进入该领域进行专利申请,但有效专利占专利总量的24.1%,失效专利占专利总量的48.6%,专利的有效率有待进一步提高。国内已有企业开始进行国际专利申请或在其他国家进行专利布局。

(2)专利申请区域分布集中。国外沙蚕毒素类仿生农药专利申请涉及的国家和地区有20个,但数量相对集中,其中日本占据国外沙蚕毒素类仿生农药相关专利申请总量的47%,这与日本是最早进行沙蚕毒素类仿生农药研究的国家,技术相对成熟密切相关,同时也与日本的国家专利战略有关,广撒网,设置外围专利墙等等;WIPO和欧洲专利局的专利数量分别占11.9%和7.3%,这些专利可能进入多个国家和地区。

我国沙蚕毒素类仿生农药专利申请地主要集中在江苏、山东、陕西、广东等地区,其中江苏以72件独占鳌头,主要申请人有江苏天容集团股份有限公司,该公司也是沙蚕毒素类仿生农药专利申请大户,位居世界第2位。

(3)主要竞争对手多为国外知名企业。江苏天容集团股份有限公司是国内沙蚕毒素类仿生农药专利申请的领军企业,位居其后的便是巴斯夫欧洲公司及拜耳公司,这些国外公司通过PCT申请,将其技术在国内申请专利,进行专利布局。巴斯夫欧洲公司及拜耳公司沙蚕毒素类仿生农药的PCT申请主要是近几年进入中国,大多处于实质审查阶段,届时会陆续获得专利权。除此之外,日本住友化学株式会社以及其收购的日本武田药品工业株式会社都是沙蚕毒素类仿生农药技术强有力的竞争对手。安徽华星化工股份有限公司是市场上的重点竞争对手,但其技术创新方面与江苏天容集团股份有限公司相比还有一定差距。

(4)企业成专利申请“主力军”,企业间研发力差别大,少进行国际申请。国内相关专利申请主要源于企业,充分说明越来越多的企业意识到,专利在技术创新知识产权保护中的重要地位,其中江苏天容集团股份有限公司的专利量可与一些国际知名企业抗衡,其他国内企业与之差距较大。

(5)国内专利申请呈现少和散的局面。沙蚕毒素类仿生农药专利申请人共199位,前10位申请人专利申请总和占总申请量的21.8%,集中度较高,但后99位申请人的专利申请量仅占25.6%,多数企业仅有1件相关技术专利,因此总体来看,沙蚕毒素类仿生农药产业集中度总体较低,布局分散,具有国际竞争能力的龙头企业少,技术较为分散,并未形成一定的合力。但发明人团队较为庞大,每件专利申请几乎都有较多的发明人参与,由于农药研究投入大、周期长的特点,决定了在此领域需要较大的配合度。

(6)专利技术点在沙蚕毒素类仿生农药的应用。国内沙蚕毒素类仿生农药技术主要集中在应用类,一方面新型沙蚕毒素类仿生农药的研发相对较难,对创新能力和科研实力要求较高;另一方面,目前单一的沙蚕毒素类仿生农药生产技术相对成熟,而杀虫剂在应用过程中创新点相对较多,易于申请专利。