公开固然重要,说理更显公正

2014-03-28孙万怀

摘要:无论是强调对裁判进行监督还是主张对裁判进行研究,无论是针对法官职业化还是对职业共同体的形成,公开更多地表现为一种形式意义,并不意味着公正自洽。实证结果显示,严重缺乏说理的裁决比比皆是,不仅地方法院的裁决如此,最高人民法院的一些刑事裁决亦是如此。缺乏说理导致裁决由于缺乏事实与规范的沟通从而沦为一种缺乏权威性的“单纯的暴力”。刑事裁判必须进行说理的理由在于我们生活的世界是一个现象世界,没有很好的说理进行沟通,则彼岸只是自在之物。说理又是一个逻辑推演的过程,选择方法的正确性涉及到裁决的被认同的程度。对辩护意见缺乏归纳和说理,实际上对辩护一方的不尊重,导致裁判中立大打折扣。刑事裁决说理性的缺失阻遏了实践与法学的通道。在司法实务与学术结合得比较好的表征中,都是以判决的丰富说理性为依据的。在刑法学研究比较成熟的地区,刑法学理论恰恰就是由大量司法判例的说理进行提炼的基础上发展起来的,由于裁判说理极具价值性乃至个性的色彩,往往会引起广泛的讨论,进而引发一系列的理论研究向纵深发展。

关键词:公开;公正;说理;意见;学术

中图分类号:DF73文献标识码:ADOI:10.3969/j.issn.1001-2397.2014.02.04

一、刑事裁判文书公开被附着的意义及其形式性中国共产党第十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确指出:“建设法治中国,必须坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进,坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设。深化司法体制改革,加快建设公正高效权威的社会主义司法制度,维护人民权益,让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义。”其中,审判公开成为一个重要选项。“推进审判公开、检务公开,录制并保留全程庭审资料。增强法律文书说理性,推动公开法院生效裁判文书。”司法文书公开尤其是裁判文书的公开可以说被附着了直接的使命。在强调公开的同时,对法律文书的说理性也提出了要求。追求透明化的公开更近似于一种形式,追求说理的公正才是内在的目标。然而,在实践中,公开的呼声似乎更为响亮,说理却近乎消弭于无形。

2013年11月27日,全国法院司法公开工作推进会召开,孟建柱同志指出:“党的十八届三中全会对全面深化改革做出重大部署,对深化司法体制改革提出明确要求,强调要加快建设公正高效权威的社会主义司法制度,健全司法权力运行机制,推进审判公开,推动公开法院生效裁判文书,这为人民法院推进司法改革提供了重大历史机遇。”与此同时,最高人民法院院长周强指出:“推进司法公开,是全面深化司法改革的必然要求,是新媒体时代满足人民群众对司法工作新期待的必然要求,也是提升司法水平和司法公信力的必然要求。只有全面落实司法公开原则,始终确保审判权在阳光下运行,才能有力推进司法改革进程;只有充分利用新科技,不断扩大司法公开范围、拓宽司法公开渠道、创新司法公开方式,才能适应新媒体环境带来的新变化,更好地实现人民群众对司法工作的知情权、参与权、表达权和监督权。”[1]公开被着重强调。

同日上午,最高人民法院在深圳召开推进司法公开规范性文件新闻发布会,发布《最高人民法院关于推进司法公开三大平台建设的若干意见》。中国裁判文书网正式启动,最高人民法院与31个省市区高院及新疆生产建设兵团分院的裁判文书实现联网。公开的各种举措也开始付诸实施。

就刑事裁判而言,裁判文书的公开以及网络的启动,至少被附着了以下积极意义:

第一,判决书在网上公开以后,将公安机关侦查的案件事实、检察院指控的事实以及法院经庭审最终查明的事实,全部在网上“晾晒”,使得社会各界能够全方位地、及时地了解到司法活动的过程,强化了对司法活动的监督。同时,也可以进一步督促司法机关提高责任心,更加审慎对待案件。尤其是在刑事司法领域,国家权力介入得较深,刑事性质本身也决定了其调查过程不具有高度透明性,呈现为孤独的个人与强大的国家权力之间的较量,裁判文书的公开有利于民众了解司法机关的侦查、起诉与审判活动,有利于对证据认定是否充分、事实是否清楚以及适用法律是否正确等做出评判,防止司法权的滥用和随意化。

现代法学孙万怀:公开固然重要,说理更显公正——“公开三大平台”中刑事裁判文书公开之局限第二,“裁判文书上网公开可以大大推进法官的职业化进程。司法裁判作为一种高度专业性和技术性的工作,对法官的专业知识、司法经验和职业品德都有较高要求。一份好的裁判文书,可以全面展现法官的法律素养、文字水平和价值取向,它是法官职业化水平的最好标尺,也是司法文明程度的集中体现。”[2]在非公开的情况下,裁判文书必然不会广泛遭遇来自多方的评判,即使裁判文书程式化的色彩十分浓厚,也不会引发根本性的质疑,法官也不需要对裁判进行深刻的说理。刑事裁判文书的公开,势必督促司法人员慎重对待裁判,一不留神,法官的“法律素养”、“价值取向”乃至“文字水平”都会成为“嘲笑的对象”,正所谓“文章千古事”。当然,文书的公开也有助于改变裁判文书千人一面、千篇一律的现象,职业化程度较高的法官以及优秀的裁判文书更容易脱颖而出。

第三,裁判文书上网公开有利于学术研究的发展以及与司法过程的互动。法学本质上是一种实践的学问。裁判文书网络公开化,具有快速、多样、全面为特点,使得法学研究实践问题更为便利,促进了理论与实践的结合。就刑事裁判文书而言,裁判文书上网公开可以推动法律职业共同体形成统一的认知体系。司法判决既是人民法院依法行使审判权的专有产品,同时也是法律职业共同体集体智慧交织、碰撞后形成的共同产品。无论是律师的代理或者辩护,还是公诉人的指控,都是裁判结果形成的重要依据。因此,如何客观呈现法律职业共同体在诉讼活动中的意见表达以及最终结果,可以大致提炼和归纳出法律职业共同体共有的价值标准和行为规范。互联网时代的庭审公开为诉辩双方展示自己的法律意见提供了最好的舞台,而裁判文书对庭审过程的表述、记载和评价,又可以完整反映诉、辩、审三方对同一法律问题的认知差异,从而促进法律职业共同体形成统一的认知体系[3]。

但是我们在归纳上述意义的时候,总感觉不是非常理直气壮。“法律也是一个‘世界,或者我们可以说:当法律被使用、被实现,往往联系两个世界:与法有关的生活事实,这种日常真实的世界与一个应然规范为内容的法律世界。”[4]然而,这种联系似乎并不是简单通过公开就可以一蹴而就的。甚至在笔者看来,无论是强调对裁判进行监督还是主张对裁判进行研究,无论是针对法官职业化还是对职业共同体的形成,公开更多地表现为一种形式意义。从实质意义上说,公开只是第一步,公开固然有助于规范性,但并不意味着公正的自洽。只有裁判文书真正不偏不倚,真正对裁决的结果做出了充分的说理,这个时候公开才富有意义,公正才有可能实现。没有说理的公开只会让更多的人对裁判的理由不明就里,没有公开的说理只会让法官更加将自己隐藏在事实和证据背后,导致判决书成为冰冷的证据罗列与事实的重复归纳。二、刑事裁判文书公开后所昭示的裁判缺乏说理性特征刑事裁判文书的公开确实为研究带来了方便,尤其是为研究文书本身特点带来了方便。

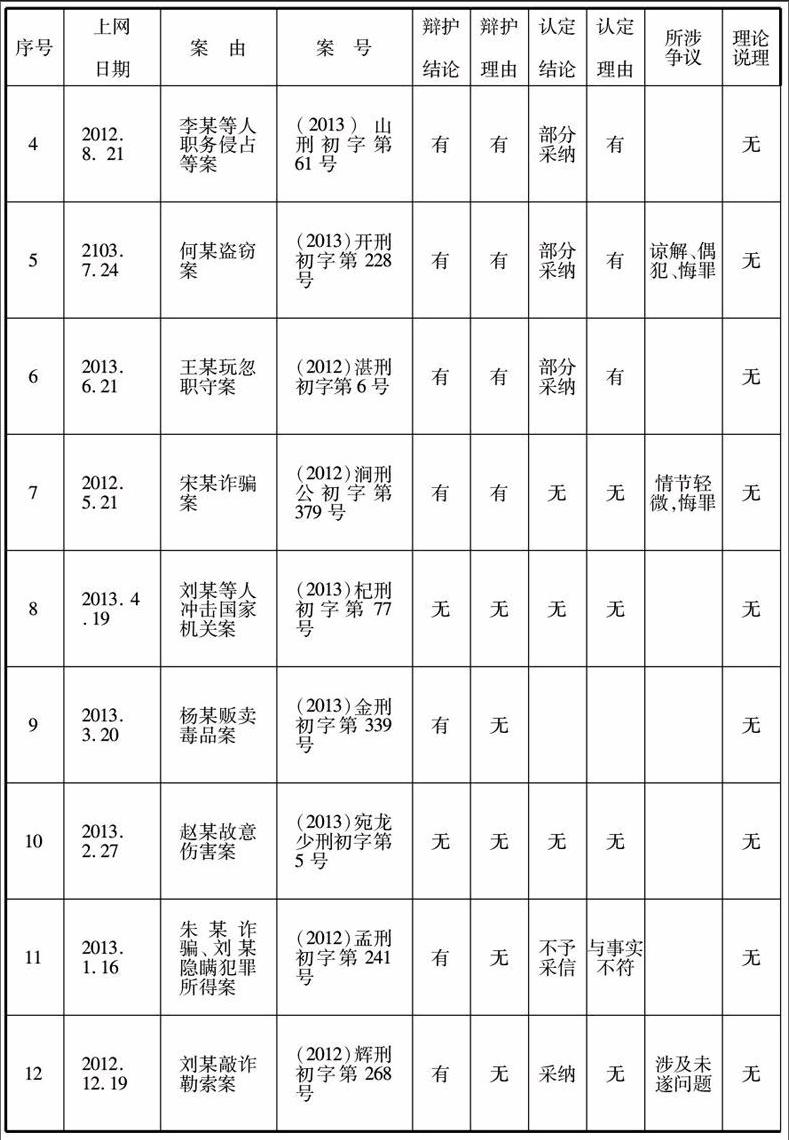

裁判文书公开并上网做得比较好的当属河南省高级人民法院。“自2008年至2013年11月15日,全省三级法院裁判文书已上网共542153份,居全国之首。其中,河南省高级人民法院7398份,19个中级法院107590份,163个基层法院427165份。”[5]其中,河南裁判文书网自2012年12月2日至2013年11月5日(截至2013年12月1日)共计上传44806起刑事判决。笔者通过以下标准进行了搜索:(1)以月份为单位进行选择;(2)通过相同间隔页码进行选定,每个判例基本间隔页数为100页;(3)以有律师参与辩护的判例为标准(实践中许多判例因为各方面原因并没有聘请专业的辩护人进行辩护),得出的数据呈现出以下的样态(表一):

以上归纳只是随机性的统计,选取的判例数量也属九牛一毛,但显然已可窥豹一斑:(1)在上述裁决中,没有一份判决进行了理论方面的说理。首先是对裁量的理由说明不足。譬如在何某盗窃案中,悔罪、认罪成为从宽处罚的依据,至于理由则没有任何陈述。其中固然有一些辩护意见是对情节所进行的辩护,如悔罪、认罪、初犯、偶犯等方面的问题,事实上这些情节并不具有可辨性,其是否能够从宽本身就不是一个确定的内容,在司法实践中,一般成为辩护人技穷之时的聊胜于无的意见。其次,对事实的说理不够充足。有些案件中甚至缺乏基本的说明,就在判决书中武断地对数额进行了扣除,如焦某受贿案。其三,一些案件涉及理论方面的问题,如刘某敲诈勒索案中涉及如何认定犯罪未遂的问题,然而,我们仍然看不到任何理论说理。(2)没有归纳或表述辩护结论的所占据比例达到42%,没有阐述辩护理由的占到58%,甚至有33%的判决书对辩护人的辩护结论与辩护理由均没有清晰表达,控辩双方的意见在裁判文书中严重失衡。如果扣除剩余66%中因为最终采纳辩护人意见而对辩护理由予以归纳的裁判,可以想象判决书对辩护意见的忽视是多么严重。换句话说,法官与裁判文书的中立性没能得到体现,我们的法官们似乎仍然将审判视同为公检法对待犯罪分子的一场斗争。(3)有33%的判决书对辩护人的辩护理由和结论有一定说理方面的回应。但如果扣除两起部分辩护意见被采纳的判决,实际上只有一起辩护意见在裁判中给予了呼应。其他的案件都是以“与事实不符”、“不予采信”等常见的表述简单了结。

这种严重缺乏说理的裁决比比皆是。不仅地方法院的裁决如此,最高人民法院的一些刑事裁决亦不例外。《最高人民法院2011年优秀裁判文书集》评选了2009年——2011年共计10起刑事裁判优秀文书。这10起裁判文书均涉及死刑复核问题,其中7份是维持原判的刑事裁定书(表二),3份是对部分被告人予以改判的刑事判决书(表三)。

在死刑复核程序中,因为现在并没有引进辩护制度,所以不存在辩护意见的问题。但是由于直涉死刑的核准,在当事人对事实不存在异议的情形下,裁判文书对于适用死刑的说理论证似乎应为重中之重。然而,现实似乎并非如此,至少裁判文书体现得并非如此。

2007年1月22日,最高人民法院审委会第1414次会议通过的《最高人民法院关于复核死刑案件若干问题的规定》(法释[2007]4号)第12条规定:“最高人民法院依照本规定核准或者不予核准死刑的,裁判文书应当引用相关法律和司法解释条文,并说明理由。”“说明理由”显然被放到重要地位。然而,由于死刑的规范标准往往不可能明白无误,死刑本身又涉及人的生命被剥夺的问题,法官可能多说多错在司法实践中,甚至出现了下级法院将某些不应判处死刑立即执行的罪犯判处死刑进而将矛盾转嫁给最高人民法院的情形,有学者将这称为“司法软骨病”。(参见:付立庆死刑案件裁判过程中的司法软骨病及其祛除[J]法学,2013,(10)),因此,“说明理由”就自然被简单化或模糊化了,被告人的生命就在模糊性中沉浮。

通过以上表格所列进行分析可以发现,核准死刑的理由基本上表现为以下几个方面:(1)数额特别巨大;(2)情节严重(或情节特别严重);(3)社会危害性极大;(4)罪行极其严重。其中,“罪行极其严重”本身就是《刑法》规定的死刑适用的对象条件,并非是说明是否适用死刑的理由;“数额特别巨大”在贪污、受贿等犯罪中的指向本身不明,《刑法》第383条规定只有“情节特别严重”的才能判处死刑,而“数额特别巨大”与“情节特别严重”之间是否可以画等号,实践判例似乎给予了不确定的答案。因此,所有裁定的理由显然都是模糊不清的。法官以为模糊就可以不授人以柄,因为不愿意授人以柄而进一步将理由模糊化。

此外,在改判为死缓的3份判决书中,改判死缓也给出了一些理由,即虽为主犯(甚至个别主犯还有杀死人质的情节),但由于处于在共同犯罪中处于“被纠集”等比较“次要”的位置上而最终予以改判。结论似乎很简洁,但这一标准本身依据也不够明确和统一。譬如在上述屠桂军等故意杀人一案中,虽然同案犯冯仲海在屠桂军“纠集”下实施犯罪,但“在公共场所持尖刀连续捅刺两名被害人胸部等处,直接导致两人死亡”,最终仍然被核准死刑。因此,改判死缓的3起裁判给我们更强烈的感觉是:改判死缓的外在理由是“被纠集”等因素,内在原因则是“一命赔一命”的观念在起作用。

在死刑复核过程中,对原控辩双方的意见显然并没有足够反映。“在死刑复核过程中,合议庭要全面审阅案卷,了解案件事实、证据、程序、法律适用等各方面的情况,其中就包括一二审阶段控方的指控意见和辩方的辩护意见……。死刑案件复核期间,被告人委托的辩护人提出听取意见要求的,承办法官应当安排,不得以任何理由推诿。听取意见时,应当制作笔录附卷。辩护人提交了书面意见的,也应当附卷。”[6]笔者认为,尽管是全面复核,但实质是一个死刑是否核准的问题,因此重点应当落足在死刑的说理方面,原审控辩双方的意见以及书面意见在裁判文书中应该很好加以对待。

最高人民法院发言人曾指出死刑复核权收回的初衷是:“由于以前部分死刑案件的核准权由各高级人民法院行使,法律规定的死刑适用条件、标准又比较原则,法定刑幅度较大,因此,各地法院对判处死刑的标准、尺度掌握不一,死刑的适用标准并不完全统一,这种情况不利于人权的保障,不利于社会的和谐。” [6]近年来,最高人民法院在故意杀人、毒品等犯罪方面出台了适用死刑的指导意见,但这似乎远远不足以应对现实的复杂情形。死刑复核裁判文书中对适用标准进行充分说理,显然非常有利于确立一个个具体的具有极强参考意义的标准,减少因司法解释的语言模糊性所导致的分歧。但当前的裁判似乎远远不能满足这样的要求。

三、刑事裁判文书缺乏说理导致裁决沦为一种缺乏权威性的“单纯的暴力”日本学者山田晟认为:“即使名称是法,但如果其中缺少正义理念,它就没有作为法的价值,而是单纯的暴力。”( 参见:山田晟.法学[M].东京:东京大学出版会,1964:72.)其实这样的结论对裁判文书同样适用,如果裁判文书缺乏了“正义的理念”和“法的价值”,就沦为“单纯的暴力”。(一)说理是现实世界通向彼岸世界的桥梁

我们生活的世界是现象世界,一个个具体的刑事案例就是一个个社会现象。法律规范是字面上的彼岸世界。没有很好的说理进行沟通,则彼岸只是自在之物。其原因在于:

其一,法律是类型化的规范语言。其规范的形成来源于现实,是对现实行为一种经验化的总结,“法律所具有的保守且侧重过去的特点,保证了某种程度的连续性、可预见性和稳定性,这使人们有可能在安排他们的活动时依赖一些业已确立的、先行告知的行为规则,并使人们能够避免因缺乏对人的行为方式的预见而与他人发生冲突。”[7]这种保守性和稳定性的要求使得法律语言具有高度的类型化特征,譬如,“杀人”在通常语境下是有共同认知的,是明确的,但在特殊性情形下,认知就会产生分裂。丈夫对妻子自杀不管不问是否属于不作为方式的杀人?帮助自杀行为是否属于杀人行为?此时,法律规范就成为一个缺乏桥梁过渡的彼岸世界。

其二,人类的语言本身具有高度模糊性。一方面,正是这种模糊性的存在致使交流成为一种可能,使得思想和学术得以形成。另一方面,这种模糊性也带来了很多歧义或分歧。譬如,当我们谈及“疼痛”一词时,实际上包含着极大的不确定性。这种感觉既可以是来自于利器的损伤,也可以来自于拳击的皮肉之苦。两者本是不同的感觉,只不过因为通过具体的实例加以不断印证并归类、通过合情推理的方式被广泛接受而不具有争议性而已。一旦不具有实例印证,对其认同就出现歧义。譬如,尽管我们经常听说“胃痛”一词,但胃痛的感觉实际上是无法交流的,因为缺少一种合情推理的经验化认可。也正是因此,哈特认为,任何语言包括法律语言都不是精密的表意工具,都具有一种“空缺结构”(open texture)[8]。法律规范的核心概念是相对可以确定的,每一个字、词组和命题在其“核心范围”内,因为其内涵是经验化的认可,所以较为确定。但随着向边缘的扩展,语言会变得越来越不确定。因为在边缘地带,实例印证本身就没有达成共识过,人们甚至可能从来没有得到实例印证的机会。譬如刑法中存在的一系列的兜底条款,就是模糊的,不确定的,需要一定的解释才能得以明确。

另外,由于语词在意义上是“开放结构”,加之语词在确定由事物间联系方式所形成的意义上存在必然的偏差,因而语词的意义依赖于语境[9]。语言会因为语境的不同出现歧义和模糊,法律语言往往不可能准确地表达规范意义。

其三,法律的制定具有前瞻性意义,以应对将来可能发生的对于立法精神的违反,因此这种抽象化在所难免。同时,刑法作为一种类型化的规范,从罪刑法定的逻辑起点理解,必然是一种针对未来发生的行为而预先进行的一种类型化的防范。这一规范因为去除了具体时空的特定性,因此,就形成了一个彼岸世界。与此同时,具体的判决都是针对现实具体时空中出现的一定的事实。这一事实因为带有太多的个性化色彩,因此必须通过一定的逻辑推理才能逐步靠近类型化的语言。判决的过程,就是一个穿梭往返于事实与规范之间的过程,是一个从此岸世界迈向彼岸世界的过程,是一个从现象世界迈向理念世界过程。司法的意义或者说判决书的意义就在于架设这样一个桥梁。如果缺乏这一个桥梁,则判决纯粹沦为一种权力的炫耀和强迫性的遵循,失去了令人信服的权威性。甚至可能沦为“单纯的暴力”。

正是因为上述一系列原因,裁判者需要在事实与规范之间进行沟通。此时法学理论的运用就显得十分重要,法官具有很好的理论素养并且通过裁判展现就成为首要的问题。

但是仅仅具有很好的“法律素养”是不够的,在很多时候,法官的“价值取向”也至关重要。法学理论以及司法解释的规定不足以全部应对现实问题。这一方面是因为法学理论本身就是一个充满对立的领域,学说杂陈,五花八门,另一方面是因为司法解释本身就是一种规范,规范固然需要稳定性,但又必须满足更高的目的性的要求。其他法律自不待言,即便是以罪刑法定为圭臬的刑法中,法的稳定性也不是不可动摇的。为了更高的目的性有时也会对法的稳定性构成修正,如基于人道性的精神追求就可能对规范漏洞发挥解释的出罪功能。

从实质上说,司法裁判本身是一个法官心路的形成过程。在这一心路发展过程中,法官心中的正义观十分重要,也应该通过裁判说理的方式表达出来。在实在法之外,法官心中必须怀有一部自然法,通过内心的正义感来解释实在法的文本,使得此岸与彼岸世界“天堑变通途”。

既然法官的能动性一直在起作用,为什么不将其展现在判决的字里行间呢?“面对具体的个案,永远也不可能放弃个人所感觉到的正义的活生生的声音;这种声音是永远不可能被排除的。不管法是多么努力想把正义变为原则的制度,法也不可能缺少正义,相反,只有在正义里面,法才变得生机勃勃。”[10]

(二)说理是一个逻辑推演的过程,选择方法的明示涉及裁决被认同的程度

从技术意义上来说,司法裁判的过程就是一个推理的过程,所以推理的逻辑应该在裁判中加以体现,这是最为基本的要求。其中最为普遍的和常见的是演绎推理和合情推理。

演绎推理是从一般原理推出有关个别事物知识的推理方法。其中演绎推理中的直言推理方法成为司法判决适用法律说理的最为根本的方法。直言推理又叫三段论推理。刑事判决基本上也遵循了这样的逻辑推演。然而问题并非那么简单,譬如,根据三段论:

《刑法》第232条规定故意杀人的,判处死刑,无期徒刑或10年以上有期徒刑;

王某是实施了故意杀人行为;

∴ 王某应当被判处死刑、无期徒刑或10年以上有期徒刑。

这样的结论看似简单,但确实是当前刑事裁决中体现得最广泛的一种表达结论的方式。而对于研究者来说,只看到这样的推演是没有意义的,从规范到宣告之间需要实现很大程度的跨越:在大前提中,法定刑跨越了从固定的自由刑、终身自由刑直至生命刑的幅度(尽管司法解释有时对是否使用死刑或者死刑立即执行进行了解答,但这显然是简陋的或有限的),因此是不明确的。就小前提而言,故意的内容该如何界定?王某是否有预见能力?预见义务如何界定?杀人的行为该如何界定?如果是不作为,行为人是否具备作为义务前提?行为与结果之间是否具有因果关系?就结论而言,裁决者最终的结论是一个固定的宣告刑而不是一个幅度,则为什么选择无期徒刑?而不选择死刑或有期徒刑(反之亦然)?杀人动机对量刑的影响是怎么样的?为什么同样“高尚”的杀人动机在有些时候被法官作为判处死缓的标准,在有些时候则被作为判处10年以下有期徒刑的标准?关于故意杀人的动机与量刑的关系,可具体参考笔者发表于《政治与法律》2012年第9期的《故意杀人罪“情节较轻”标准规范化的实证考察》一文。这些问题都不是一般裁决结论中最终一个简单的三段论所能够解决或掩饰的。“这些只是约略地描述法律案件判决时会出现的问题,但这应足以说明,三段论法对于达成结论的贡献是多么渺小。”[11]正是因此,需要设置多个程序来互相制约,防止法官的随意性;正是因此,也就需要法官公开晒一晒自己的推演过程。

在现实裁决中,即使在似乎具有一些说理的逻辑判断结果中,似乎也不具有实质的说理色彩。譬如,在张桂霞非法经营案被告人张桂霞在无烟草专卖品准运证、烟草专卖品批发、零售许可证的情况下,于2005年4月8日晚,指派司机焦德龙驾车到某木材厂提取非法进口的外国香烟共计1900条(价值人民币132360元),被北京市朝阳区烟草专卖局当场查获。2006年1月6日,指派焦德龙驾车运输非法进口的外国香烟共计1359条(价值人民币111495元),行至雍和宫桥时,被北京市朝阳区烟草专卖局查获。参见北京市朝阳区人民法院(2006)朝刑初字第01421号刑事判决书。中,辩护人辩解认为张桂霞的行为是犯罪未遂,然而判决书中并没有归纳辩护理由,对于辩护逻辑的逻辑中项没有表述,对辩护意见的回应中也没有遵循逻辑规范。法庭认为:“对于辩护人关于被告人张桂霞的行为是犯罪未遂的辩护意见,经查,被告人张桂霞在没有烟草专卖品准运证、烟草专卖品批发、零售许可证的情况下,从广州订购非法进口的香烟,其行为已构成既遂,故辩护人对此的辩护意见本院不予采纳。”其显然采取了这样一种方式做出裁判结论:

张桂霞的行为或是既遂,或是未遂;

张桂霞的行为是既遂;

∴ 张桂霞的行为不是未遂。

这是一个典型的肯定否定式选言推理。这一推理在司法实践中具有广泛的适用,比较经典的是《阅微草堂笔记》中的一个判例:“门人吴生冠贤,为安定令时,余自西域从军还,宿其署中,闻有幼男幼女,皆十六七岁,并呼冤于舆前。幼男曰:此我童养之妇,父母亡,欲弃我别嫁。幼女曰:我故其胞妹,父母亡,欲占我为妻。问其姓犹能记,问其乡里,则父母皆流丐,朝朝转徙,已不记为何处人也。问同丐者,则曰:是到此甫数日,即父母并亡,未知其始末,但闻其以兄妹称,然小家童养媳与夫亦例称兄妹,无以别也。有老吏请曰:是事如捉风捕影,杳无实证,又不可刑求,断离断合,皆难保不误,然断离而误,不过误破婚姻,其失小;断合而误,则误乱人伦,其失大矣。盍断离乎?推研再四,无可处分,竟从老吏之言。”参见:《阅微草堂笔记·如是我闻》。这也是一个肯定否定式的选言判断:

断离而误,误破婚姻,其失小;断合而误,误乱人伦,其失大:

宁选其失小

∴不选失大误乱人伦

在以上古今两起判决中,应该说,逻辑运用形式上似乎都没有问题。但是实际上说理是不一样的。在姚安公古判中,虽然寥寥数语,小前提对肢项的肯定包含着极强的说理成分。即“断离错小,断合事大”,在维护婚姻和伦理方面,显然遵循伦理更为重要,法官心中的“价值取向”由此跃然纸上。也正是因为有这样的说理,一个本来并不重大的同时也是说不清道不明的判例才会被录进《阅微草堂笔记》,永世流传。相形之下,张桂霞案就显得没有价值了,因为在小前提和肢项之间我们看不到法官的说理和法官心中的态度,甚至小前提是否正确都无从考证,我们只能依照自己的学理知识去揣测。在裁判者看来,张桂霞案的行为构成了既遂,所以不属于未遂,但是对于小前提——张桂霞的行为属于既遂的原因并没有法律方面的认证,缺乏事实与规范之间的桥梁。由此,辩护人似乎完全可以基于同样的理由得出相反的结论——张桂霞仅仅“从广州订购非法进口的香烟”,所以行为应构成未遂,进而不是既遂。

所以,推理所依据的前提、肢项、中项等的正确与否是司法判决中的争议焦点所在。

同时,演绎推理固然是一种最为基础的推理方式,但最为敏感和实质性的则是通过逻辑推理得出新的结论,新的结论无懈可击了,大小前提才会无懈可击。

新的结论的形成需要通过合情推理来加以解决。合情推理中包括归纳推理、类比推理等。归纳推理系从个别事实中推演出一般的结论。归纳推理的前提从一系列已知的特殊现象,获得的结论则是未知的一般现象,该结论超越了前提所包容的范围,是一种具有创造性的推理,正是这种创造性使得刑事司法中直言推理的大小前提得以形成。类比推理则是通过观察、比较→联想、类推→猜测新的结论,跨越了两个现象领域。合情推理的共同性不仅仅在于一个新结论的获取,也在于其具有猜测性。这种猜测性是否能够获得认同就成为裁判过程中的焦点。

归纳与类比作为司法实践中最重要的获得新结论的方法,这种方法甚至涉及了法律规范本身的正义性和解释规范的合法性的问题。譬如在美国著名的罗伊诉韦德案依照德克萨斯州法律规定,通常情况下堕胎构成犯罪,被强奸则可以合法堕胎。1969年8月,女服务生Norma McCorvey想堕胎因此谎报被强奸,但因缺乏证据未被受理。于是,她去了一家地下堕胎诊所,但发现该诊所已被查封。1970年, McCorvey化名Jane Roe起诉达拉斯县司法长官亨利·韦德,以德州禁止堕胎的法律侵犯“隐私权”为名进行控告。地方法院判决认为,该法侵犯了隐私权,但没有对德州的反堕胎法律提出禁制令(injunction)。1973年联邦最高法院法官以7比2的票数认定该法规违反宪法修正案第14条“正当法律程序”条款。参见:Roe v. Wade , 410 U.S.113(1763).中,大法官布莱克门(Blackmun)的理由就极富有类比性和猜测性:一是列举大量事例认为宪法中包含着对公民隐私权的保护;二是列举大量的事例和法律规定认为只有已经出生的人才是“人”;三是列举大量的史实说明西方法律传统中对堕胎一直采取了较为宽容的态度。应该说这些理由都是富有争议的,但由于建立在事实的基础上所以获得了较大的认同。

在我国现有的司法文书中,有些裁判在这些方面显然做得比较好,但是大多数刑事裁判显然缺乏甚至是最为基本的归纳和类比。

判决书进行充分说理不仅仅是在事实与规范之间架设起了桥梁,更重要的是其有利于裁决的权威性,从而有利于司法的公正性。譬如,数年前一波三折的刘涌案被告人刘涌因犯组织、领导黑社会性质组织罪、故意伤害罪等罪被铁岭市中级人民法院于2002年4月17日作出(2001)铁中刑初字第68号刑事判决判处死刑。辽宁省高级人民法院于2003年8月11日做出(2002)辽刑一终字第152号刑事附带民事判决认为,“对刘涌及其辩护人提出的公安机关在对刘涌及其同案被告人讯问时存在刑讯逼供的辩解及辩护意见,经查,不能从根本上排除公安机关在侦查过程中存在刑讯逼供……。鉴于其犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度以及本案的具体情况,对其判处死刑,可不立即执行。认定刘涌犯故意伤害罪,判处死刑缓期二年执行。”最高人民法院再审开庭审理认为对刘涌改判死刑缓期两年执行不当,最终改判被告人死刑立即执行。参见:最高人民法院(2003)刑提字第5号再审刑事判决书。 裁判就是因为缺乏说理和推理而导致裁判沦为一种“单纯的暴力”。二审对一审裁决予以改判,而二审裁决又通过审判监督程序被纠正,至少从形式上来说就是因为判决书未能进行充分说理。

在一审阶段,铁岭市中级人民法院的判决针对被告人及其辩护人提出的刑讯逼供问题做出了认定:“上列被告人及其辩护人提出的公安机关在侦查阶段有刑讯逼供的行为。经公诉机关调查,认定公安机关有刑讯逼供行为的证据不充分,对此辩解及辩护意见不予采纳。”这就是一个最常见的只有模糊理由的选言判断。

二审虽然予以改判,但又是一个模糊的选言判断:“本院经复核后认为:不能从根本上排除公安机关在侦查过程中存在的刑讯逼供的情况。” “不能从根本上排除”刑讯逼供的可能性,显然是选言判断的结果。这里至少存在两个方面的问题:其一是大前提的肢项之间本身是否正确不无疑问。同样的证据和辩解,同样的“不能从根本上排除”刑讯逼供存在的可能性,一审法院与二审法院却得出了完全不同的结论。而其中的理由,无论是一审法院还是二审法院都缺乏基本的解说或解释。

二者的思路可以最简单地归结为:一审法院的结论是强调辩护方没有能够证明刑讯逼供的发生,而二审法院则强调检控方没有能够证明刑讯逼供没有发生。是否发生本身缺乏一种归纳和类比,也就是说判断没有新结论。其二,小前提——是否不能根本排除刑讯逼供的可能性——本身是否准确不够明朗。一审判决与二审判决有一个共同的出发点——既不否定公安机关存在刑讯逼供的行为,也不认定公安机关存在刑讯逼供的行为。

于是,刑讯逼供存在与否成了一个似有似无的东西,由此民众和学者对裁决的质疑就开始了。只不过基于各方面的原因,对一审裁决的质疑更多地来自于法学界,而对二审裁决质疑更多的来自社会舆论。

当然,从严格意义上说,二审判决甚至在是否使用了上述选言判断这一点上都值得怀疑。因为根据判决书的表述,其并没有明确将刑讯逼供“可能发生”列为改判所考虑的“具体情况”。刑事判决强调排除合理怀疑,但排除合理怀疑只是一个方法和途径,并不是一个结果。对于是否存在刑讯逼供,答案只有两个——是与不是,只不过如何证明以及证明到什么程度而已。当然,二审是否因为刑讯逼供行为的存在进而对被告人改判为死缓这一点也是有问题的。从规范意义上来说,刑讯逼供涉及到的是非法证据排除的程序性问题,而改判死缓则是一个实体性的结果。在目前我国的法律框架下,二者之间不具有直接的必然的联系。遗憾的是,刘涌案所有的刑事裁判文书并没有这样做。从这个意义上来说,社会各界对这样一份判决存在强烈的异议和反弹不是没有道理的。

判决因为缺乏了逻辑性和说理性而失去了其权威性,最终只能通过话语权的强制性来解决,这就是说所谓的“单纯的暴力”。在刑事判决中,公开与公正存在着一定联系。不公开的判决往往是不公正的,但是公开并不意味着公正的实现。公开与公正不能等同,公开固然重要,公正尚需说理。如果缺乏了充分说理,往往会引起人们对刑事裁判权的怀疑,往往会引起对刑事裁判权滥用的担心,进而甚或会滋生出毫无根据的“弦外之音”。

当然,最高人民法院再审判决中最终对说理的呼声进行了回应:“对于再审被告人刘涌及其辩护人提出的公安机关在本案侦查阶段存在刑讯逼供的辩解及辩护意见,经查,庭审中公诉人出示的参与刘涌一案的预审、监管、看守人员的证言证明,公安人员未对刘涌及其同案被告人刑讯逼供;辽宁省人民政府依法指定的鉴定医院沈阳市公安医院2000年8月5日至2001年7月9日对刘涌及其同案被告人先后进行的39次体检病志载明,刘涌及其同案被告人皮肤黏膜均无出血点,双下肢无浮肿,四肢活动正常,均无伤情。刘涌的辩护人在庭审中出示的证明公安人员存在刑讯逼供的证人证言,取证形式不符合有关法规,且证言之间相互矛盾,同一证人的证言前后矛盾,不予采信。据此,不能认定公安机关在侦查阶段存在刑讯逼供,刘涌及其辩护人的辩解和辩护意见,本院不予采纳。”通过归纳推理最终获得了一个新的结论。这样的回应应该说在最高人民法院的裁决中是不多见的(至少前述最高人民法院关于死刑核准的优秀裁判文书没有做到),尽管其带有一审、二审裁决共同的局限性而不无值得商榷或需要进一步明确之处。

(三)裁决说理为何从并不困难的事变成了困难的事

在司法实践中,也不乏一些对律师辩护意见进行很好归纳并且展开有针对性说理的判例。《深圳法院裁判文书精选》(2008年卷·总第六卷)[12]中刊载了11份优秀的裁判文书,笔者对每一件判决书总字数、归纳辩护意见的字数以及说理的字数进行统计比较(表四)。虽然并不能单纯以字数多少来评判文书说理充分与否(譬如,在有些案件中被告人数众多,因此同样的辩护理由多次重复出现导致辩护意见的字数较多),但是说理不到200字的判决显然很难给出令人信服的理由,而这往往又是不注重辩护意见的结果(譬如公明龙旺制品厂非法制造商标标识案)。反之亦然,字数较多的裁决往往体现了法官对辩护意见的重视程度。譬如,在陈某侵犯著作权案中,多达2300字的辩护意见归纳比较忠实反映了律师的辩护结论和理由,多达3400字的说理对法庭争议的几个焦点问题进行了很好地归并并结合证据做出了分析,让人读起来如沐春风,也容易使人心悦诚服。

之所以说说理并不是一件困难的事,是因为:首先,这是审判的独立性与中立性是基本要求。刑事法官操控生杀予夺大权,从某种意义说,正是由于专业辩护人职业的出现,使得法官减少了犯错的可能性,在判决中对控辩意见应该予以充分重视。其次,辩护意见的归纳本身并不费时,甚至只不过是律师辩护意见进行复制、粘贴而已。然而,即使在有些被评为优秀的裁判文书中,辩护意见也并没有得到最起码的公正对待,正所谓做到客观处理不易,做到全面对待更难。在表四中可以发现,有的判决书只有不到100字的辩护意见归纳,有的甚至只字不提,这实质上是对律师劳动的一种不尊重,其中缘由似乎不言自明。因为绝大部分的判决都是以定罪为终结,所以辩护意见反映得越少,裁判文书被质疑性可能性就越低。由此,律师对所遭遇的不公进行控诉也就不足为奇了:“在长达12页的判决书中,能一字不落的抄起诉书与控方全部证据内容,却对上诉人及上诉人辩护人的质证意见与辩护意见一笔带过,共62个字总结;整个12页的判决书有10页是对起诉书与控方证据的照抄,字数达到6720多字;相反对上诉人的辩解只有27个字的说明,对上诉人辩护人向法庭提供的11页的辩护意见以及7页的对控方证据的质证意见只有一句话的概括:‘被害人的陈述与事实不符,公诉机关指控上诉人刘杰犯故意伤害罪证据不足共35个。对起诉书与控方证据的全部照抄是对上诉人及上诉人辩护人的质证意见与辩护意见的108倍,这有公正可言吗?[13]缺乏了意见的归纳,说理自然似乎没有了必要;缺乏了说理,刑事判决似乎“无可诘难”。在这样的逻辑下,一个本并不困难的事最终变得如此困难,公正成为奢谈。

四、裁判文书的说理是刑法学研究得以健康发展的首要前提刑法学是一门经世致用的学问,如果断绝了与司法现实的联系,必将成为无本之木而缺乏生命力,最终也只能是自说自话,沦为学者们把玩的奢侈品。反过来说,如果刑事裁判文书缺乏了说理特征,也就自然阻断了司法实践与刑法学理论之间的通道,其结果是出现实务界与理论界的“反目”——在实务界看来,法学理论的研究成果成为象牙塔内的陈列品,无法直接为实践提供依据,甚至出现对知识和学术的蔑视。“实务界的过度自信与法学界的莫名自傲结合为一体。造就了事实上两者不仅协调的局面。”[14]法官走出了法学之门,但对理论和学术往往抱着排斥的态度。因为在平时的学习中,学校向学生灌输的更多是条文化的、抽象的法律规则。这使学生老师严重脱离实践,“‘侨居于‘宝塔而很少投入真正的法律案件中。于是,当只具有法律理论知识的学生面对纷繁复杂的案件时,他们就感到无从下手。”[15]在学术界看来,某些司法判决则纯粹是一种判决的暴力。“在现代社会中,对刑事案件的审理和裁判是审判机关所垄断的一项重要活动,因此刑事审判权在本质上是一种国家权力,社会控制是这种国家权力的一种基本功能。相应地,刑事判决也便成为社会控制的重要手段。而这种社会控制机制的运作效果。在很大程度上不是决定于刑事判决强制力的程度,而是取决于刑事判决能否得到社会公众(包括当事人等)的认同和服从。因此,刑事判决必须获得合法性。” [16]

造成这种分裂的原因是多方面的,整体上可以表现为法律与文化的冲突如梁治平先生认为,法律与社会脱节、法律与文化脱节是当代中国法的最大困境。(参见:梁治平中国法的过去、现在与未来[G]//梁治平论文集桂林:广西师范大学出版社,1997:67),但具体环节显然与司法判决尤其是刑事判决缺乏说理性有莫大的关联。在司法实务与学术结合得比较好的表征中,都是以判决的丰富说理性为依据的。在刑法学研究比较成熟的地区,许多刑法学理论恰恰就是在对大量司法判例的说理进行提炼的基础上发展起来的,裁判说理就是刑法学学说变迁和发展的持续增长点和沃土。所以,许多刑法教科书本身就是围绕着大量的刑事司法判例展开,学说的发展史实际上就是裁判观念和理由的变迁史。譬如,日本刑法学关于行为无价值与结果无价值的争论始终牵绊着不同时期刑事司法裁判的导向和论理。在英美法系注重判例的体系中,这一过程更是被演绎得淋漓尽致。由于裁判说理极具价值乃至个性的色彩,往往会引起广泛的讨论,进而引发一系列的理论研究向纵深发展,正所谓”流水不腐,户枢不蠹“。譬如在前述著名的罗伊案中,大法官布莱克门的判由就极富有说理性:即如何理解公民隐私权?如何界定法律意义上 “人”?西方的法律传统是什么?为何要受到“重要的利益”(important interest)理由的限制?正是有了这样的论理,因此为以后的裁判和理论提供了平台,在韦伯斯特诉产前监看服务机构一案参见:Webster v. Reproductive Health Service 492U.S.Ct.3040(1989).、南宾夕法尼亚州计划生育机构诉凯瑟一案参见:Planed Parenthood Pennsylvania v. Casry, 505U.S. 833,112 S.中不断得到延展,最终的思考甚至上升到了对民主政治与司法的关系问题,一个刑事判决最终甚至起到了开启民智的作用。“罗伊判例展示了法官、当事人、学者如何围绕着一个案例讨论及借势发力而竞争合法性。这一竞争过程本身比任何理论都更能说明法律解释究竟是什么?”[17]而所有的所有,都是以一个或一群法官的论理为开端和线索。

就中国的刑法学发展而言,一方面,刑法学需要面向司法,另一方面,司法必须能够被发掘并且经得起被审视。如果裁判文书中缺乏了足够的说理,需要研究者去揣测、去假设。尽管文书都公开了,但结果可能是裁判的结论更容易被调侃或被嘲笑。

五、结语姚安公尝曰:“事坐罪起衅者,亦可以成狱,然考其情词,起衅者实不知,虽锻炼而求,更不如随意指也。迄今反覆追思,究不得一推鞫法,刑官岂易为哉。”参见: 《阅微草堂笔记·如是我闻》。刑事司法官员所直面的是人的尊严、自由乃至生命,所以仅仅有对法律胸有成竹的熟知并怀揣着一份正义的豪情是不够的,只有这份熟知和豪情也向公众开放了,公开才遵循了正义的目标,公正的实现才水到渠成。ML

参考文献:

[1]周强.把司法公开作为司法改革突破口[N]. 南方日报,2013-11-28(01) .

[2]裁判文书上网“阳光司法”的助推器[N]. 法制日报,2012-10-9(01).

[3]贺小荣.裁判文书为什么要上网公开[N]. 人民法院报,2013-11-29(04).

[4]张建伟.法学之殇[J]. 政法论坛,2009,(1):157.

[5]冀天福. 河南:全面推行裁判文书上网[N]. 人民法院报,2013-11-5(04).

[6]王斗斗.最高人民法院解答收回死刑核准权的十大细节问题[N].法制日报,2006-12-29.

[7]博登海默法理学[M].邓正来,译. 北京:中国政法大学出版社, 2004:422.

[8]哈特.法律的概念[M].许家馨,李冠宜译. 北京:法律出版社,2006:123.

[9]哈特.法律的概念[M]. 张文显,译. 北京:中国大百科全书出版社,1996:15.

[10]张明楷正义、规范、事实[EB/OL][2013-12-07]http://article.chinalawinfo.com/Article_Detail.asp?ArticleID=36584.

[11]英格博格·普珀.法学思维小讲堂[M],蔡圣伟,译北京:北京大学出版社,2011:114.

[12]佚名深圳法院裁判文书精选:总第六卷[M]北京:人民法院出版社,2010.

[13]徐晋红.法院刑事判决没有对辩护意见的陈述实质上剥夺了被告人的辩护权——对一起刑事判决书的评价[EB/OL].(2008-12-08)[2013-12-03]. http://lawyer.fabao365.com/22152/article_23194.

[14]焦宝乾.理论与实践的难题——中国法律体系的形成为背景[J]. 政治与法律,2012,(7):11.

[15]佚名.法学教育理论实践严重脱节[EB/OL][2006-08-24]. http://edu.qq.com/a/20060824/000179.htm.

[16]冯军,冯惠敏. 判决的合法性诉求[J]. 法学杂志,2006,(1):70.

[17]方流芳.罗伊判例中的法律解释问题[G]// 梁治平.法律解释问题北京:法律出版社,1998:278.

Reasoning Overwhelms Publicity in Respect of Unveiling Justice:

On the Limitation of Publicity for Criminal Judgment

Documents on the Three Main Public Platforms

SUN Wanhuai

(East China University of Political science and Law, Shanghai 200042, China)

Abstract:Publicity is deemed as kind of formal meaning instead of just and selfconsistent, either when it is applied to emphasize the supervision of judgment process or judgment research, or when it contra poses judge professionalization or the formation of professional community. It has been approved by solid evidence that adjudications which are insufficient in reasoning are prevalent, even some criminal adjudications from Supreme Court, let alone those from local courts. Insufficient reasoning results in the adjudication descending to “simple violence” without authority due to absence of the linkup between facts and rules. The reason why criminal adjudications need reasoning is that the world we live in is reasonable. Without moderate reasoning for communication, the reasonable world is just thinginitself on the opposite side. Reasoning is a process of logical deduction, the validity of choice shall be considered in degree of identity of adjudications. The insufficient conclusions and reasoning in defending opinion disrespect the defense party, which deteriorates the neutrality of adjudications. The insufficiency of reasoning in adjudications represses the tunnel linking the practice and the Science of Law. Criminal theory is exactly deemed to be developed both in scope and in depth on the basis of essential reasoning extracted from plenty of adjudications.

Key Words: publicity; justice; reasoning; opinion; academy

本文责任编辑:周玉芹