土地政策参与宏观经济运行的空间经济学解析

2014-03-26梁佳

梁 佳

(河北经贸大学 商学院,河北 石家庄 050061)

一般而言,在国内外经济发展的理论和实践中,宏观经济调控的手段主要是财政政策和货币政策,在我国市场经济体制不断完善的过程中,也主要是通过这两种政策调节宏观经济运行。不过,自2002年以来,尽管我国在财政和货币政策两方面不断加大调控力度,但由于调控目标的多元化、配套制度的不完善以及调控政策自身的“时滞性”,最终使得调控绩效并不明显。综合考虑我国土地制度的特殊性、土地自身的生产要素以及生产载体的特点后,中央做出了土地政策参与宏观经济运行的决策,将“地根”与“银根”视为同等重要的调控措施。然而,从近几年经济运行状况看,虽然我国实现了经济的平稳较快发展,政府宏观调控也不断得到加强和改善,但是我国宏观调控任务仍然未能很好实现。2011年以来,我国存款准备金率连续九次调整,CPI持续异常波动,部分城市房价持续过快上涨,这些现象都说明我国宏观调控措施还未能实现很好的“联动”效果。2013年,党的“十八大”报告明确提出,“土地参与宏观调控是全面建设小康社会目标的重要内容和保证”。因此,进一步深入研究土地政策参与宏观经济运行的作用机理、准确厘清各种调控政策之间的“联动”效应,从而创新宏观调控工具,是我国加强宏观调控、保障国民经济健康发展的客观要求。

一、 土地政策宏观调控理论述评

宏观调控是现代经济理论的核心内容,但是国外关于宏观调控的经济学研究,尚无正式将土地政策作为宏观调控手段的理论分析。土地政策往往被视为是政府管制土地市场的一种手段。

国外政府管制土地市场的相关研究主要集中在三个方面。(1)政府干预土地市场的必要性。国外多数学者认为,经济增长在一定程度上受到土地要素投入数量和质量的制约,因此政府干预土地市场有两个方面的理由:一是克服市场缺点,从而更好地分配稀缺资源[1,2];二是协调市场的外部因素,使私人和社会的成本与收益保持一致[3]。(2)土地市场的管理方式和手段研究。Paul和Forrest等认为,土地改革是现代经济起飞的关键因素,土地改革可以在短时间内释放出巨大的生产力从而能支撑经济的快速增长[4]。而Romer等也认为,土地产权分散和民间持有会对农村土地的城市化进程产生良好的促进作用[5]。(3)土地政策研究。Alain等认为,现代土地政策的功能不应该仅仅局限于指导土地资源利用,而应该在国家整体发展规划中具有更加重要的地位[6]。John等指出,理性政府应该通过土地政策的制定来保证土地资源的合理分配,同时对社会财富进行再分配从而减小贫富差距,保证农民的利益[7]。Ngai认为,土地政策在防止城市蔓延、保护农地、降低能源消耗以及减轻城市居民税负等方面都有着积极的效果[8]。

国内关于土地政策参与宏观调控的研究主要集中在。(1)土地政策参与宏观调控的认识。虽然国内学者研究视角各有不同,但对土地政策参与宏观调控都有着共同的认识,即传统的财政政策、货币政策都是总量调控手段,难以对经济结构进行调控,然而土地由于其特有的承载功能,能够有效引导投资方向,从而可以对经济结构进行调控[9]。(2)土地政策参与宏观调控的机制研究。土地政策参与宏观调控是一个复杂的系统工程,要使其有效发挥作用,必须正确厘清土地政策参与宏观调控的内在机制。一般认为,土地政策调控宏观经济的内在机制共有五个方面:土地价格机制、土地规划机制、土地税收机制、土地金融机制、土地收益分配机制[10]。(3)土地政策宏观调控手段研究。土地政策调控宏观经济能否达到预期目标,很大程度上取决于政府运用土地政策的手段。尽管土地政策参与宏观调控的手段可划分为行政手段、经济手段、法律手段[11],但吴次芳、谭永忠等认为,从长远来看,在土地政策参与宏观调控的手段中经济手段应占据主要位置[12]。

综上所述,虽然国外尚无土地政策参与宏观调控的直接研究,但是国内学者已经对此有了开创性研究。然而,由于我国土地政策参与宏观调控时间短,相关数据缺乏,因此无论是在研究范围还是在研究深度上,现有土地政策参与宏观调控的研究仍处于探索阶段。当前相关研究忽略了土地要素的“空间维度”,且土地政策参与宏观调控运行机制仍不清晰,明显缺乏宏观经济空间调控模型的数理论证和严谨推理,这就使得那些揭示土地政策参与宏观调控问题的精辟论述,局限在直觉思维的推理上或是基于经验的观点陈述之中。正如姜莉所说,“缺失空间维度的经济学很难对现实经济进行有力解释”[13]。这种状况不仅不利于使土地政策更加有效率地发挥宏观调控作用,而且也难以实现土地政策参与宏观调控。

本文基于空间经济理论,通过对生产要素的流动性进行空间上分析,重新阐释了经济空间的均质和非均质统一,并通过内生化处理土地政策参与宏观经济运行的“规模报酬递增”与“区域非均质”特征,构建了揭示土地政策对宏观经济运行发挥作用的空间调控模型,这无疑是本文土地政策参与宏观经济运行机制研究重要的理论边际贡献所在。

二、 我国土地政策及其调控效果评价

在我国,土地政策参与宏观经济运行已历经十年时间,在这些年里我国政府不断出台各种土地政策以适应不同时期我国经济发展的需要。不论是过去实施的“国六条”、“国八条”还是最近出台的“国五条”等政策法规都对中国的房地产市场产生了较大影响。虽然中央政府制定的土地政策在宏观经济运行中取得了一定的成效,但不难发现这些政策在具体实施过程中还存在诸多不尽如人意的地方。

(一) 全国性土地规划不能满足地方差异性需求

中央政府的做法主要是针对全国大部分区域的实际情况不定期提出相应的土地政策,但不同地区和产业在不同的经济发展阶段对土地的规划和需求会存在比较明显的差异,个别土地政策在一些区域可能难以达到预期的政策效果,无法满足该地区的经济发展需求,甚至会对当地经济发展产生一定阻碍作用。例如北京、上海等“一线城市”的房地产和土地市场与沈阳、南京等“二线城市”的土地市场状况存在很大区别,“一线城市”与“三线城市”土地市场上更是存在巨大的差别。另外,即便同为“一线城市”,他们之间由于地方特色明显也会体现出较大的差异性。

(二) 土地供给政策的实施效果滞后

如果政府不能及时落实相应的土地政策,那么土地政策对宏观经济的调控作用就难以显现。2005年以来,政府为满足中低收入阶层的购房需求,加大了对保障性住房项目的用地供应。2006年,由建设部、国土资源部等政府部门联合制定的《关于调整住房供应结构稳定住房价格的意见》强调,在新开工的商品房建设中,建筑面积小于90平方米的住房面积要占到开发建筑总面积的70%以上,这样做的目的是要保证中低价位、中小套型普通商品住房的用地供应。但从相关数据来看,2005年全国建设用地出让总面积为16.32万公顷,与之前年度相比并无较大变化,仍旧处于低位水平。这一现象说明政府出台的控制土地供应量的紧缩调控政策存在着一定的滞后效应。

(三) 国土资源配置效率较低

由于房地产行业发展较快,国内城市建设用地总量在迅速扩张。土地资源过度开发,造成我国多地区房地产市场泡沫现象十分严重。2011年,内蒙古鄂尔多斯实际施工的商品房总面积约为2300万平方米,比预计开发面积足足增加了约1000万平方米。该地由于大量新楼盘闲置,小区内人迹罕至而被称作“鬼城”。此后,国内三、四线城市的房价开始出现不同程度下跌。与之类似,海南在成为国际旅游城市之后,当地的房地产被过度开发,巨大的潜在供应量造成当地楼市消化周期过长。据悉,未来五年内,海南省房地产潜在供应总量将达到约1亿平方米,至少需要长达十年的时间才能消化掉。其中,三亚需要24个月将当地房地产库存量消化掉,而问题最严重的陵水则需要101个月,可见区域之间差距显著。目前,各地区建设用地的利用情况还无法与我国基本国情完全适应,这是土地政策参与宏观经济运行亟须解决的重点问题。

(四) 土地政策参与调控的被动性明显

在土地调控过程中,政府难免会出现认识上的局限。在重要的经济决策中,诸多重大项目往往是经历“项目规划—资金支撑—土地供给支持”的发展顺序,土地政策并没有处于直接的调控位置,更多的则是配合或服务于其他经济要素。由于土地政策与宏观经济运行之间并未建立起一套具有较强说服力的理论体系,因此科学的土地运行机制和相关政策体系就无法建立。

三、 土地政策参与宏观经济运行的空间经济学特征

宏观经济运行与管理是现代经济理论的核心内容,然而目前理论界还没有将土地政策作为宏观经济运行内容进行系统研究。事实上,土地问题一直游离于主流宏观经济理论之外,这种困境的本质在于现实经济活动具有很强的空间属性,因而“无空间维度”的传统宏观经济理论无法对空间问题做出合理解释。区域经济学创始人Isard(沃尔特·艾萨德)早在1949年就曾明确指出,运输成本和空间成本对于现实经济活动而言是绝对无法回避的事实[14]。从这个角度上说,传统宏观经济理论之所以在宏观经济运行中缺乏有力指导,很大程度上是由于其对空间这一概念没有引起足够的重视。为了解决这个问题,将空间维度引入到理论分析框架就成了现代宏观经济理论研究迫切需要解决的难题。

(一) 土地政策与空间经济运行

缺乏空间向度的经济理论无法满足现代社会人们解决现实经济问题的渴求,经济学家们不得不对经济活动的空间向度进行重新审视。事实上,经济学并没有完全舍弃空间问题研究。在经济活动的空间问题研究中,古典区位论的深远影响曾使得经济学家更倾向于从自然地理方位的角度来研究经济和空间的关系。20世纪90年代初,Krugman(克鲁格曼)提出的核心-边缘(C-P)模型成功地将空间维度纳入理论分析框架,为新经济地理学的发展奠定了基础[15]。此后,愈来愈多的学者对经济与空间的关系进行了探讨。如,1999年Baldwin(鲍德温)在对资本形成和资本折旧进行深刻的研究后,构造了基于资本生成的空间(CC)模型,认为资本积累会对经济运行产生影响[16]。2001年Martin和Ottaviano(马丁和奥塔维诺)则突出强调知识存量与资本存量的替代关系,并在此基础上构造出资本溢出空间经济模型[17]。国内学者也在空间问题研究中做出了很多尝试,如郝大江基于要素空间视角对主体功能区形成机制问题的研究[18,19]。这些成果都反映着国内外学者对于空间问题的重视。然而值得注意的是,即便新经济地理学已经在研究经济运行中的空间问题方面取得了一定成果,但由于其在研究中并没有对空间维度中的土地要素产生足够的重视,因此仅考虑地理位置的空间经济理论还无法对现实经济活动做出合理的解释。正如Krugman(克鲁格曼)在其C-P模型中提到,空间经济因存在多个稳定均衡而无法对现实经济选择做出明确解释,因此克鲁格曼只能认为偶然概率事件或未来预期会对均衡选择产生举足轻重的影响[20]。显然,此种说法难以支撑经济理论对现实经济活动的指导。

不同区域具有显著差异的地理环境特征和经济活动内容,地方政府会有针对性地制定符合本区域经济活动的土地政策。这些土地政策可以清晰反映出当地经济发展方向、产业布局和区域规划设计理念,对经济运行发挥着重要作用。然而这并不意味着“土地决定论”,即经济活动和经济发展完全依赖于土地,任何与之相背离的经济目标最终都会以失败告终。事实上,作为经济活动中的重要因素,区域内土地政策对区域经济运行产生愈来愈不容忽视的影响。合理进行区域内各产业布局,鼓励符合经济发展目标的产业投资,抑制违反经济发展规律的产业建设,正是土地政策在经济运行中发挥作用的重要途径。

事实上,土地要素是生产过程必备的物质条件,也是经济活动产生的必要因素。现代西方经济学认为生产要素主要包括资本、劳动、土地和企业家才能[21]。从空间维度来看,通过产业扶植、提高福利和人才引进等方法,可以使得资本、劳动和企业家才能这三种要素在区域间自由流动。而土地是在自然条件下形成的固定生产要素,各区域间的土地资源无法在空间中自由流动[22]。因此,针对土地条件制定的土地政策就具有明显的地域性。需要注意的是,具有空间差异的土地政策是动态变化的,这种变化来源于内部经济发展目标和外部国家政策导向两种积累。一方面,不同时期地方经济发展战略会出现调整,政府对土地利用也就有了不同的规划;另一方面,土地政策也受国家宏观经济发展方向的影响,地方土地政策会因此发生改变。

如果土地政策表现出明显的空间差异性,并对宏观经济运行产生重要影响,那么差异化的土地政策自然就是现实经济运行中空间向度的重要内容。因此,现代经济理论与空间向度的相互兼容,就必须要将土地政策引入宏观经济理论。

(二) 土地政策的空间经济特征

土地政策是宏观经济理论的重要研究内容,然而传统宏观经济理论“无空间维度”的分析范式又难以适应土地政策研究的需要,因此对于土地政策的空间经济特征解析显得尤为重要。本文认为该特征主要体现在以下两点。

1. 土地政策的规模报酬递增

传统的宏观经济理论以Arrow(阿罗-德布鲁)的一般均衡分析为基础。然而,阿罗-德布鲁的一般均衡分析却与现实中的经济问题产生了很大的内在冲突[23]。这种冲突,很大程度上是阿罗-德布鲁的一般均衡理论中包含消费者偏好和产出集合的凸性假设,然而这些假设和前提却与现实经济完全不相兼容。消费者偏好凸性假设意味着,消费者为追求更多数量的商品组合而应该在所有区域空间内进行消费。但实际经济活动中,由于诸多条件的限制,这种最大化的消费行为是不存在的。也就是说,消费者的实际消费行为往往是局限在某些特定的区域,这表明现实经济显现出的是消费者偏好的非凸性特征,显然这不符合一般均衡的前提假设。同时,产出集合的凸性假设也与实际经济活动存在着不可调和的矛盾。在产出集合的凸性假设下,阿罗-德布鲁的一般均衡理论认为,生产活动规模收益应该是不变的,但这与现实经济的冲突显而易见。Mills(米尔斯)就曾勾勒出一幅完全竞争背景下收益不变的经济景象。他认为效率不变的情况下,生产要素可以无限投入,这样产出也就同比例无限增长,那么在完全竞争的背景下,消费者居住地附近的生产区域都能自给自足进行生产来满足消费需求[24]。正如姜莉所说,在这种情况下,城市将消失殆尽,因为地租的增加会使生产者成本上涨,以至于城市的聚集效应对经济的有利性无法体现[25]。因此,如果不借助地理环境的自然属性,那么经济运行的一个显著特征就一定是规模报酬递增。

土地政策对宏观经济运行的作用至关重要,不同的土地政策决定了各种生产资源的有效配置和区位选择。土地政策必然导致经济区域内不同生产要素组合产生差异性的绩效。也就是说,只有当土地政策给生产带来因地适宜的导向作用时,该土地政策才会对经济运行产生正向的、积极的作用,生产活动才会表现为收益递增;反之,当土地政策不适应经济运行时,该政策就会给经济运行带来负向的、消极的作用,即使政府在其他生产要素方面进行补救,恐怕也难以使经济运行获得良好发展。因此,土地政策会制约着经济活动的收益。

2. 土地政策的空间非均质性

以往的经济理论多数以均质空间假设为前提,然而此种假设与现实经济的适应度究竟如何,却一直是经济学家质疑的问题。为此,Koopmans和Beckmann(库普曼斯和贝克曼)创建的二次分配模型首次对该问题进行了解释。该模型表明一旦区域是外部给定的,那么在二次分配问题中,厂商就无法保持竞争均衡。也就是说,在完全竞争市场下的均质空间经济活动中,产品价格和货物运输成本无法兼容[26]。之后,Starret(斯塔雷特)用空间不可能定理进一步论述了如果经济活动存在着均质空间和运输成本,同时区域内部无法完全满足消费者偏好,那么在存在运输成本的情况下,竞争均衡将不存在[27]。空间不可能定理描述了这种现象:竞争均衡是以经济活动具有可分性为前提,同时每个区域内经济都能够通过自我供给满足需求;反之,若经济活动无法完全可分,区域间需要货物运输,那么竞争均衡将不存在。因此,现实经济活动应该是在非均质条件下发生的,故将非均质空间条件纳入到经济理论中将是现代经济理论发展的必然趋势。

以往宏观经济理论因均质假设而难以解释经济运行的内在机理。事实上,土地政策对经济运行有着不可忽视的影响,不同地区执行的土地政策必然会对区域经济运行产生差异性影响。经济运行的非均质空间,很大程度上是由于土地政策在不同区域空间中有差异性影响而产生的。从另一方面来说,土地政策的宏观经济影响分析,必然要求以区域作为其研究视角和边界。不同区域的经济运行,必然需要制定不同的土地政策。

四、 基于规模报酬递增的土地政策空间调控模型

土地政策在宏观经济运行中起着至关重要的作用,然而传统的宏观经济理论因其规模报酬不变以及均质空间分析范式而无法兼容土地政策的报酬递增及其区域非均质特征。正如Krugman(克鲁格曼)所说[28],“只要经济学家缺乏分析工具来严谨地思考收益递增和不完全竞争,对空间经济问题的研究就会仍然徘徊在主流之外。”这不仅进一步证明了我们先前的命题,而且也为我们随后宏观经济运行中土地政策作用机制的研究提出了基本要求,即土地政策的宏观运行研究必然以规模报酬递增作为分析范式。本文则通过构建规模报酬递增的空间经济运行模型来进一步揭示土地政策对于宏观经济的影响机理。

1. 本文假设宏观土地政策由众多具有实施性的政策因子构成。政策因子间的组合构成了系统性的土地政策。因此,只有区域内土地政策与其他经济要素相匹配,区域经济才能协调发展。也就是说,土地政策和区域内其他经济要素的匹配度可以通过测算区域内经济生产活动所需土地政策因子的种类和数量来衡量,即政策因子与生产活动的匹配程度愈高,区域内各经济要素与土地政策就愈相适宜。所以,本模型采用区域经济活动中能够投入到生产活动里的土地政策因子数目来表示区域内土地政策与各经济要素的匹配水平。尽管土地政策因子本身具有离散性,但为了方便运算,本模型中的土地政策因子一般被认为是连续分布的。

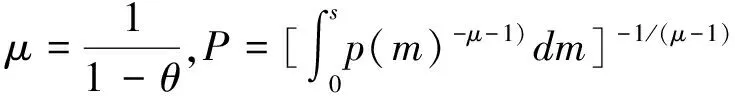

2. 模型假定外部经济环境为完全竞争,最终产品生产部门的生产活动规模报酬不变。为了不失一般性,我们假定用单一厂商来替换最终产品部门,生产函数表示如下:

(1)

其中,w(n)代表生产活动中涉及的第n种土地政策因子数量;θ为替代参数(0<θ<1);W为代表性厂商的产出量。同时,本文假设最终产品的售价为单位1。特别需要强调的是,该生产函数表现为区域内土地政策与其他经济要素匹配程度s的递增收益。也就是说,土地政策与其他经济要素越匹配,收益递增的幅度就愈大。

3. 土地政策中的政策因子在转换为生产投入形态时,本文假定该转换过程只需劳动这一种要素,而且转换w(n)数量的第n种土地政策因子所需的劳动总量是:

t(n)=g+δw(n)

(2)

上式中的δ表示边际劳动需求,g为固定劳动需求。

4. 若以p(n)表示第n种土地政策因子的价格,用r代表社会最终产品的代表性企业的利润,则利润函数为:

(3)

由利润最大化可知:

w*(n)=Wp(n)-μpμ

(4)

(5)

5. 企业产出函数可表示为:

η=W=PW=(1-p)W

(6)

6. 假定土地政策因子转换部门可用符合以下特点的市场结构来表示:(1)由于经济增长的递增效应只有在与分工相结合时才能进一步显现,因此模型假定每个企业仅仅垄断性地转换一种政策因子[29];(2)由于存在竞争,企业获得的利润恰好可以补偿平均成本。这样,我们就可以利用Dixit和Stiglitz的垄断竞争分析框架来分析问题。因为土地政策因子中的所有转换企业是一个连续性的集合,没有一家企业可以对整个市场产生影响,所以转换企业的定价对于W和P来讲极其微小,甚至可以忽略。同时,由于转换企业转换的对象是各自不同的土地政策因子,因此对于弹性μ不变的需求函数,众企业都在各自的生产领域拥有垄断权。由此,各土地政策因子转换企业的利润函数可以表示为:

η(n)=p(n)w*(n)-βt(n)

(7)

β为该区域范围内的平均工资水平。每个转换企业的均衡价格都相同,它等于边际转换成本与正相关成本的乘积加总:

(8)

7. 因为存在竞争,所以企业达到均衡状态时的利润为零,即η(n)=p(n)w*(n)-βt(n)=0,这样便可求出转换企业的均衡产出和均衡的劳动力需求:

(9)

8. 由(1)式和(9)式可得,代表性企业的均衡产出为:

(10)

五、 简要结论

土地政策与经济活动的匹配对宏观经济运行发展方向有着重要影响。从模型中可以得出,土地政策与区域经济活动的匹配水平在宏观经济运行中起着至关重要的作用。模型中最终产品的数量与土地政策和区域经济活动的匹配程度直接相关,且随着匹配程度的提高,最终产品的数量也会增加。从这个角度上说,将土地政策与区域经济活动的适宜性问题纳入宏观经济理论,正是本文对传统宏观经济理论“无空间维度”困境的一个突破。在本文模型中,土地政策与经济活动之间的适应性对经济运行路径也具有重要影响。只有当这种影响很小的时候,不同的地区间才往往会出现平衡发展。而一旦这种影响变得足够强,不同地区的经济就会出现差异。这种结果表明,在现实经济活动中,即便两个地区的初始条件相同,但土地政策与经济活动的适应度对经济后期发展也会起到关键性的作用。各种类型经济要素会流向土地政策与经济活动适应性强的区域,并在该区域进行高效率生产,同时由于土地政策是针对当地特有的经济和自然状况制定的,并不具有广泛适用性,因此并不会出现经济要素全部涌向一个区域的情况,这样各地区经济必然表现为不平衡增长现象,而不是经济的高度(或完全)集聚。

本文将土地问题重新纳入主流宏观经济理论框架之中,对土地政策作为宏观经济运行重要内容进行系统研究,其结论为我国土地政策实施提供了直接依据。事实上,各种经济性生产要素的非线性组合对宏观经济运行起着至关重要的作用。土地政策的空间差异性必将让这些要素进行非线性组合且产生不同的绩效。具体而言,土地政策对宏观经济运行有着巨大的影响力,当土地政策与该地区经济发展目标和区域经济规划相适应时,这种土地政策就能在宏观经济运行中起着正向的促进作用;反之,如果土地政策对该地区的经济活动表现出较大的背离性,那么这种土地政策就会对宏观经济运行起着负面的阻碍作用。因此,只有当区域内土地政策与当地经济活动相互协调,宏观经济才会顺利发展。需要强调的是,土地政策自身和外部的累积会导致其不断演变,因此土地政策与经济运行之间的关系必将体现为“促进—阻碍—再促进”这种螺旋式上升的过程,进而在此过程中的宏观经济运行也必然表现出时间上的非连续性。毫无疑问,传统宏观经济理论忽略了这个问题,因此无法对不同地区宏观经济运行的差异性和非连续性做出合理解释。

参考文献:

[1]Donald A N. Land and economic growth[J]. The American Economic Reviews,1970,60(3):332-340.

[2]Changyong R. Dynamic inefficiency in an economy with land[J]. The Review of Economic Studies,1991,58(4):791-797.

[3]Prescott E C. Needed: a theory of total factor productivity[J]. International Economic Review,1998,39(3):525-552.

[4]Paul K A, Forrest E H. Building permit policy and land price distortions: Empirical evidence[J]. Journal of Housing Economics,2001,10(1):59-68.

[5]Romer D. Advanced macroeconomics[M]. Shanghai: Shanghai University of Finance & Economics Press,2001.

[6]Alain B, Stephen M. Measuring the costs and benefits of urban land use regulation: a simple model with an application of Malaysia[J]. Journal of Housing Economics,2001,10(1):393-418.

[7]John F M, Daniel P M. Costs and benefits of land use regulations: a theoretical survey[J]. Journal of Real Estate Literature,2003,11(2):157-175.

[8]Ngai L R. Barriers the transition to modern growth 2000[J].Quarterly Journal of Economics,1956,70(1):65-94.

[9]郭其友,陈婧.土地政策参与宏观调控的理论诠证[J].当代经济研究,2007(5):44-47.

[10]梁佳.土地政策参与宏观调控的机制分析:基于主体功能区调控视角[J].经济与管理,2013(4):22-24.

[11]唐莹,孙萍,张景奇.土地政策参与宏观调控手段的完善[J].资源开发与市场,2010(6):531-534.

[12]吴次芳、谭永忠.内在基础与外部条件:土地政策作为宏观调控工具的初步分析[J].中国土地,2004(5):8-9.

[13]姜莉.非正式约束与经济绩效:基于东北地区经济发展实践的分析[M].北京:中国财富出版社,2013.

[14]Isard W. The general theory of local and space economy[J]. Quarterly Journal of Economics,1949,62(9):121-135.

[15]Krugman P. Increasing returns and economic geography[J]. Journal of Political Economy,1991,99(8):257-265.

[16]Baldwin R. Agglomeration and endogenous capital[J]. European Economic Review,1999,43(6):265-274.

[17]Martin P, Ottaviano A. Global income divergence, trade and industrialization: the geography of growth take off [J]. Journal of Economic Growth,2001,66(5):147-154.

[18]郝大江.主体功能区形成机制研究:基于要素适宜度视角的分析[J].经济学家,2012(6):19-27.

[19]郝大江.区域经济增长机制研究[M].北京:经济科学出版社,2014.

[20]Krugman P. Increasing returns and economic geography[J]. Journal of Political Economy,1991,99(8):257-265.

[21]武彦民,杨峥.土地财政、城市产出效率与全要素生产率增长差异[J].审计与经济研究,2012(4):87-94..

[22]Deininger K. The potential of land markets in the process of economic development: evidence from China [J]. Journal of Development Economics,2005,54(6):97-105.

[23]Arrow K J, Debreu G. Existence of an equilibrium for a competitive economy[J]. Econometrica,1954,22(7):265-290.

[24]Mills E S. Markets and efficient resource allocation in urban areas[J]. The Swedish Journal of Economics,1972,74(12):100-113.

[25]姜莉.非正式约束与区域经济发展机制研究:主体功能区建设的理论探索[J].河北经贸大学学报.2013(1):72-76.

[26]Koopmans T C, Beckmann M J. Assignment problems and the location of economic activities[J]. Econometrica,1957,11(4):123-138.

[27]Starrett D. Market allocations of location choice in a model with free mobility[J]. Journal of Economic Theory,1978,17(10):231-235.

[28]Krugman P, Fujita M, Venables A J. The spatial economy. cities, regions and international trade [M]. Cambridge: MIT Press,1999.

[29]张伦俊.房地产业对地方财政与地区经济的影响效应[J].南京审计学院学报,2013(4):18-26.