科技期刊稿件中的“潜错误”

2014-03-26■刘森张昕

■刘 森 张 昕

1)清华大学学报(自然科学版)编辑部,北京市海淀区双清路学研大厦B座908 100084,E-mail:liusen@t sin ghua.edu.cn

2)清华大学出版社期刊中心,北京市海淀区双清路学研大厦B座605 100084

在1994年国家科委的文件《科技期刊质量要求及评分标准》中,对编辑要求提出了“确保学术上无误”。一般来说,科技期刊的稿件都需要经过多位专家的审稿,能够过关的在学术上基本不会有问题。但是,这些经过评审的稿件中也会存在一些不影响大局,但是有损学术严谨性的比较隐蔽的错误,不妨称之为“潜错误”。对于这些漏网之鱼,编辑也应该加倍小心。本文结合实际工作中的例子,对此做一些探讨。

1 潜错误举例

这些潜错误在稿件中的表现形式大概可以分为3类。

(1)相似的数据、变量、公式等在文中不同位置出现时,在数量级、名称、形式上差别较大。这种情况常常是由于稿件中出现了数据漏写或多写数字、不同物理量错用同一字符表示、变量字符写错、角标混乱、公式漏项等错误。

在一篇关于火灾人员伤害评估的稿件中,前面写道:“对任意温度环境,人员停留其中的存活时间t与环境温度T的关系为t=3.28×其中T的单位为K”,而在后面提到:“温度与人员致死概率单位数的关系满足PT=K1+K2ln(T3.61t)”。前后2个公式都使用了变量t和T,但前者中的T减去273之后由开尔文温度值转换成了摄氏温度值,而后者中T未做此转换。经过与作者沟通,确认是后者有误,应该改为PT=K1+K2ln[(T-273)3.61t]。

(2)相关联的文字、图、表等之间的描述不一致,通常是由于文字表述不准确、图中标识错误、表头错漏等造成的。

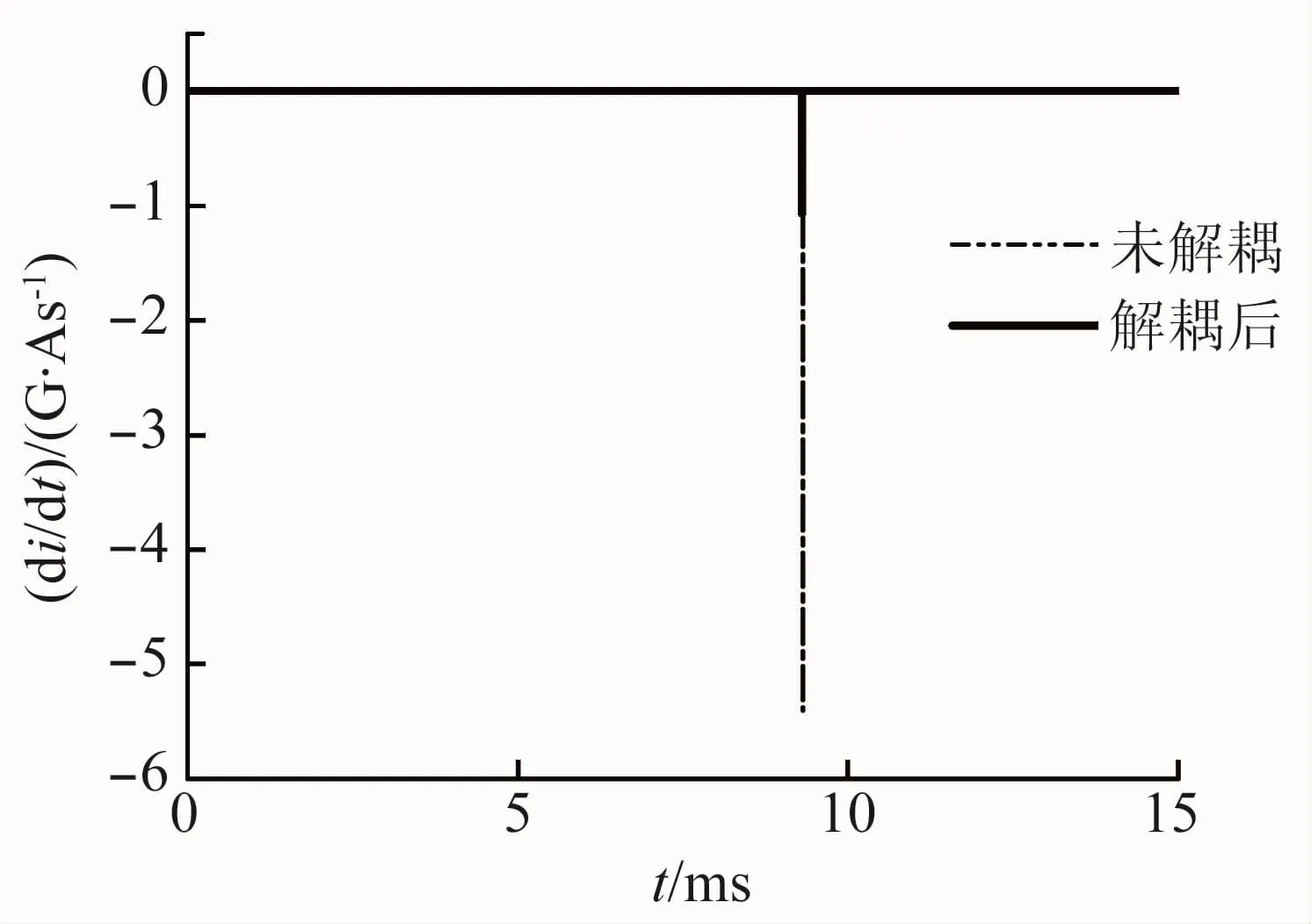

一篇关于电感储能脉冲电源的稿件写道:“从图1看不出明显的振荡现象”,而所配的图1如下:

图1

但从图中可以看出曲线还是存在1个振荡的,原文不严谨,提醒作者后改为“从图1看不出高频振荡现象”,清晰严谨地表达出了作者所要强调的意思。

(3)从最基本的科研思路和逻辑出发,稿件中有关联的部分存在自相矛盾、因果不清等问题。原因常常是作者的笔误或者科研工作中出现偏差,极少数情况下是确实出现了学术错误。

在一篇关于计算流体力学的稿件中,在前面的理论计算部分写道“设定D=158.4 mm,选用湍流模型RNG,由经验公式(3)-(4)求得对应的Cf和Le理论值分别为0.003 139和46.6”,在后面的仿真实验部分又写道“对3种不同湍流模型进行分析,通过与理论值比较发现:RNG的 Cf最小,也最接近设定值0.003 139”,这2段文字看上去都没有问题,但如果细细考究一下,会发现在前面计算理论值的时候已经选定湍流模型是RNG,那仿真结果中RNG与其他2种模型相比自然是与理论值最接近的,这种对比分析的条件设定是不科学的,结论也就不严谨了。将此疑问向作者提出后,作者经过反复验证,确认在理论计算时实际上并不需要选定湍流模型,因此将原文改为“设定D=158.4 mm,由经验公式(3)-(4)求得对应的Cf和Le理论值分别为0.003 139和46.6”。

以上3类潜错误的发现由易到难。虽然他们只占稿件中错误总数的极小部分,要找到并改正却需要花费很大的精力。

2 潜错误产生的原因

在作者的投稿和已发表的科技期刊论文中,上述3类潜错误并不少见,原因是多方面的:

(1)作者在写作时出现笔误,忽视了全文内容或者图表的一致,有时带入一些科研中常用的口头语或简略说法,对论文的严谨性重视不够,这种情况尤其在工程实践类论文中较为常见。

(2)由于时间、精力和专业领域等方面的限制,审稿专家只对稿件中的学术水平进行大体上的把握,放过了一些比较细小的学术问题。

(3)在重复处理大量稿件时,编辑出现了视觉疲劳或者职业倦怠[1],而且发现潜错误对编辑自身的学术能力也有一定的要求,使得潜错误容易成为漏网之鱼。

(4)对稿件编校质量的考评往往只重视文字正确和标准规范的执行。与容易完成和出效果的修改文字差错相比,查找潜错误就显得费力不讨好了。基于二八法则,编辑更愿意将精力花在文字修改上。

(5)编辑部人手不足。国家《科学技术期刊管理办法》规定:期刊编辑部编辑人数季刊不少于3人,双月刊不少于5人,月刊不少于7人。但现在有一些期刊编辑部无法满足此要求,而且随着国家对科技期刊转企的推行,还面临着精简人员的压力,导致编辑疲于应付,很难再有功夫去细查稿件中的潜错误。

3 应对潜错误需多管齐下,编辑责任重大

为了减少稿件中的潜错误,需要尽量将发现环节置前,编辑部应该进一步细化对作者的投稿要求,在收稿环节加强对初稿的审查;同时对审稿专家的审稿回复进行规范,对审稿质量进行监控。

作者和审稿专家对减少潜错误的贡献毕竟有限,稿件要达到“学术无误”的期刊质量要求,中间的差距就需要编辑来进行弥补。编辑部要建立一套编辑工作规范程序,例如:编辑要做到“五对应”即编校稿件时做到正文、图、表、引文、序号五个方面要一一对应;编辑对稿件要“一纵一横”[2]多次通读,从整体上进行审读,将不同部分联系对照,判断逻辑结构的严谨程度,发现学术上的疑问一定要与作者确认;落实“三审三校一读”,必要时进行编辑互校。同时,编辑要认识到减少潜错误并不是锦上添花,而是分内之事,应该贯穿在稿件内容、格式、形式的加工过程中,从而保证信息传播的正确性和高质量[3]。这项工作是良心活,考验的是编辑的职业道德和责任心。编辑也要增强职业自信,要认识到“科技期刊编辑不只是改改错别字”。发现潜错误的过程是编辑展示自己职业素质和态度的过程,会让作者对期刊和编辑刮目相看,也会让编辑获得对编辑事业的满足感。另外,编辑平时除了关注期刊数字化、网络化发展、国际合作、影响因子、体制改革等,也不应冷落作为期刊出版基础的编校质量问题。

对潜错误的发现要求科技期刊编辑具备一定的学术能力,专业性科技期刊可以学习《细胞》、《自然》、《科学》、《细胞研究》等编辑部采用“专职编辑制”,由专职编辑承担科研成果专业把关人的工作[4]。专职编辑通常是相关专业的高学历人才,不再承担科研任务,而是全职处理稿件。但是,对于综合性科技期刊来说,由于接收稿件的领域繁多,使用专职编辑是不现实的,这个时候就应该鼓励编辑特别是青年编辑多参加学术会议,多参与科研活动,提高自身的科研素质。相关部门如高校、科研院所、出版社等应该保证科技期刊编辑部人员的充足配备,在对期刊进行考评时,在“质”上除了关注的文字规范外,还需要检查是否存在潜错误,最好请相关科研领域的专家来审读,从制度上为减少科技期刊中的潜错误打下基础。

1 吴健敏.科技期刊编校质量问题探析.中国科技期刊研究,2010, 21(3): 372-373

2 余瑞萍,李姗姗.“一纵一横”做好编辑工作.编辑学报,2012,24(6): 551-553

3 刘岩,周红兵.编辑如何做好科技文稿的编辑加工.中国科技期刊研究,2009,20(6):1171-1172

4 甘晓,温超.《细胞研究》采用专职编辑制,影响因子连续3年破8.中国科学报,2013-05-14(001)