近代西南边疆的抵货、进口替代与商品流向变动

2014-03-25陈征平

陈征平,杨 娟

近代以来,由于地处西南边地人民遭受列强对国家主权、经济利权的侵略最巨,其维权的意识和自觉也较早,如清末民初之际当地民众即发起过抵制英货及对锡矿利权维护等事。作为一种承继,20世纪30年代前后,西南边地民众亦对内地的“抵货运动”、“提倡国货”等作出了积极回应。其时,国内民族主义的高涨,使振兴民族经济,走民族自强之路,亦成普通国民的强烈诉求,也使“进口替代”成为该期国人念兹在兹之所图,并直接影响到西南边疆地区进出口商品流向及结构的变动。

一、清末民初抵制英货及维护锡矿利权促成商品流向的变动

近代由于西南边疆与法越、英缅殖民地交界,且各种矿藏丰富,招致了西方列强对其领土及矿产资源的长期觊觎。由此,在1884年的中法战争之后,西南边疆的商品经济运行就始终伴随了其对国家主权、民族利权的维护问题。如先是清末针对英方在滇西边界的蚕食行径而发动的 “抵制英货”运动,即1910年12月发生英军占据片马事件,“云南民众非常激愤。次年二月,云南咨议局组织‘保安会’,要求英国撤兵,并会同云南商务总会通电发动抵制英货,蒙自、腾越各商会纷起响应,认真执行”。[注]万湘澄:《云南对外贸易概观》,新云南丛书社,1946年,第104页。至1912年,亦见载曰:

抵制英货之举,非好事者为之,实我国迫于外患,全滇人民□心理上之作用,万众同心,不可遏抑。……彼英人逆知我国海军之恢复,陆军之练习均骤然难受实效,兼之藩篱尽撤,门户洞开,商矿实业复日见觊觎、侵陵不已。今英争缅界一事,不以和平交涉,竟用野蛮手段,骤然发兵,据我永昌府属之片马,续又进禁登埂,愈逼愈紧,云南大局危甚,中国前途危甚,若不力筹抵拒,则腾越、永昌、大理、鹤庆等土地将有逐渐蚕食之势。……居今之中国将所恃乎,惟恃我同胞结团体之民气,为最后之争胜,有心人孰不痛心疾首,视他人为仇敌,凡英在中国所售各货□出死力抵制,遂一丝一线一器一物皆宜视之为粪秽,弃之为泥沙,合神州四万万人之众,厚结团体,锐意实行抵制,必致争回片马、登埂而后已。[注]昆明市档案馆:《民国云南商会档案卷宗》,第32—25—502(2)卷。

中对英之抵货运动,显然获得了边地社会广大民众的普遍支持,并一直坚持,“到民国二年,抵制仍很严。如英美烟公司British-American Tobacco Co.的纸烟,竟至被迫停运,其生意被广州南洋兄弟烟草公司起而代之”。[注]万湘澄:《云南对外贸易概观》,新云南丛书社,1946年,第104页。就中可见,当时西南边疆人民面对列强入侵,作为中华民族之一员,在国力不能维持的情况下,只能极力依托民间和社会团体,谋从经济上实行抵制,进而促成了英国商品被其他来源所取代。

其后,针对西方列强欲图垄断锡块销售事,则有力图扭转锡矿生产对个旧锡商运售不利,最终实现自产直销之事迹。如时载:“个旧锡厂为吾滇绝大利源,近年以来,每年产出矿砂四万余石之谱,炼出之锡平均五千张左右,值银在一千万元以上,故外人垂涎觊觎,屡派员到各秘密调查,尝欲以重利诱买矿砂,阴谋个旧之锡厂”。[注]时云南全省年财政收入约600万元,其中仅锡税一项就占1∕4强,可见其时锡矿生产在云南经济中的重要地位。参见陈征平《民国政治结构变动中的云南地方与中央关系研究》,北京:中国社会科学出版社,2012年,第93页。列强意欲购买锡矿砂,若此计得逞,显然不仅使个旧锡厂沦为纯粹的原料供应地,且该加工链上的利权亦尽失,时人深知这一危害,因而都极力进行阻拒。其间历经1912年的法人白里氏案;1917年5月法商隆兴公司的陈明案,12月英商新加坡炼锡公司郭霖生案; 1919年4月英商旗昌洋行的张光远案等,但最终都“经商会及各厂商禁止”。[注]昆明市档案馆:《民国云南商会档案卷宗》,第32—25—551(13)卷。而时列强因购买锡矿砂不成,又在半成品锡块的售卖上想办法,但因时人的反对,亦使该商品之国内销场从受英人控制的香港转向上海等地。如先是1918年11月15日,个旧商会因列强意欲在香港垄断个锡售卖一案,提出将个锡商品流通改往沪、粤一线,并函云南商务总会曰:

查个旧一邑,为吾滇菁华最著名之区,每年所产大锡由个起运,经过越南法界,迳抵香港以为销售之场,国计民生关系至巨。近据港埠各商号来电报称,英、法、美、日、意五国组织一大公司,收售大锡,意在垄断独登,宰割自由,此计一行,赢缩消长,任其操纵自如。吾滇业锡者将受制于该公司,不能自由交易,种种牵制亏顺之巨,其影响于国计民生者滋大,此最可痛哭流涕者也。……兹据各商穷极思变,请愿到会,拟改将锡块运于上海、广州等埠,以为销售之场。惟更始之初,非蒙政府主持于上难期变通尽利。拟恳大会俯念,商情与税饷有密切之关系,函上海总会暨广东政府于锡到沪或广州时妥为保护,俾得贸迁有无、自由交易,则藉以脱五国公司之钳制,并可以操纵行市之奇赢,则国计民生两有裨益矣。所有函请转函保护各缘由,是否有当,相应备文,函请大会俯赐衡核。[注]昆明市档案馆:《民国云南商会档案卷宗》,第32—25—551(3)卷。

25日,即有云南总商会致函广州、上海总商会,“滇省锡块拟改运上海、广州各埠作为销售之场,俟运到时,务望竭力保护”事。[注]昆明市档案馆:《民国云南商会档案卷宗》,第32—25—551(4)卷。12月23日上海方面回复云南总商会言:“个旧锡块运沪自当竭诚维护,惟念□□□□□沪销售是否由贵省出产处商号在沪各自设发行处所、抑组合销售总机关,亦应先事筹备较有把握”,于此,“尚希转致个旧运商格外注意”。[注]昆明市档案馆:《民国云南商会档案卷宗》,第32—25—551(6)卷。广州方面也于1919年2月11日函复称:

为挽回利权,免受外制起见,自应力予维持,以广销路。除分呈督军、省长请予分饬各县、各军队、各关卡、厘卡,遇有滇商运锡过境,无务须切实保护,毋稍留难外,相应函复贵总会,即转知个旧商会宣布周知为盼。[注]昆明市档案馆:《民国云南商会档案卷宗》,第32—25—551(8)卷。

就中可见当时边疆与内地人民之同心同德,力谋对国家民族利权维护的情形。然近代滇锡之得以大规模开采,主要是应国际市场的需求旺盛;而先行销往香港,则因滇锡“土法冶炼除含杂质外,还有产品标准不能划一的问题,因而不可能直接外销”,[注]《缪云台回忆录》,北京:中国文史出版社,1991年,第37页。只能由作为英殖民地香港的中间商购买后,作掺入洋条以提高成色,并划一标准后销往国际市场。显然,要彻底摆脱滇锡受中间商操控的局面,关键在生产冶炼技术上的突破。而这一从生产技术突破到直接国际贸易渠道的疏通,亦历经十数年,于20世纪30年代初由缪云台主办的云南炼锡公司同仁付出艰辛的努力而达成,并最终使个锡的“直接外销就通行无阻了。当时的运输路线是,锡条由碧色寨车站装车运至海防,再由海防装船运至欧洲或北美”。[注]《缪云台回忆录》,北京:中国文史出版社,1991年,第43页。由此,也最终实现了云南大锡矿品的自产直销。

二、20世纪30年代前后西南边疆由抵制日货促发的进口商品流向变动

民国以来,伴随西南边疆社会历次抵制日货所导致进口的变化情形,可从蒙自、腾越、思茅三关民初进口日本纱的变化看出:如从1913年到1918年,该三关对日本纱的进口亦呈现持续增长势头,至1918年,已从早先的7 522公担逐渐增长到14 338公担的水平。然1919年由五四运动引发的西南边疆社会的抵货运动,使当年三关进口的日本纱降至4 071公担,1920年更降至413公担;此后,又开始恢复,并由1921年的4 745公担逐步上升至1928年10 216公担。但1928年因“济南惨案”爆发又一次抵制日货,使1929年日本纱的进口顿然降至530公担,1931年“九一八”事变当年,更降至158公担,同时从1932年到1937年其进口均为零。而同期该部分进口之空缺,则是在国货运动推动下,由国产纱的进口来弥补的。如资料显示,西南边疆三关于1928年及之前,对本国纱的进口均为零,但正是1928年“济南惨案”爆发的抵制日货,于1929年始本国纱的进口开始出现,是年进口本国纱为2 812公担,1930年便增至72 322公担,之后亦逐年增长,1935年已达117 648公担,并从1932年至1937年,其进口数量均维持在11万公担左右的水平区间。[注]钟崇敏:《云南之贸易》云南经济研究报告之二十,1939年(内部发行),第88~89页。1937年之后尽管未见相应资料,但伴随全国抗战的兴起,该抵制日货的行动势必仍处于持续进行之中。如1937年,针对日本大规模侵略行径而在全国掀起的抵货运动,不仅即刻获得了西南边疆社会的广泛回应,且在具体商贸活动中也是收效显著。先从全国来看,该时段,“中国对外贸易货值按国别百分比较”中,1927年日本在总货值中曾占到28.41%,然随着国内抵货运动的发生和发展,1930年已降至24.63%,1933年更降至9.74%。可见该期日货进口已呈迅速下降之势,然之后随日本帝国主义侵略势力在东北、华北、乃至东部沿海各省的扩张,使其所占份额在全国又逐渐呈上升的势头:如1936年又上升至16.26%,1939年达23.34%,1942年更为59.08%。[注]中国第二历史档案馆等:《中国旧海关史料1859~1948》,北京:京华出版社,2001年,第120卷,插图第13页;第132卷,插图第10页;第143卷,插图第9页。但也正是在1936年之后,日货在西南边疆的进口份额比值,呈显著下滑的趋势。从下表即可了然:

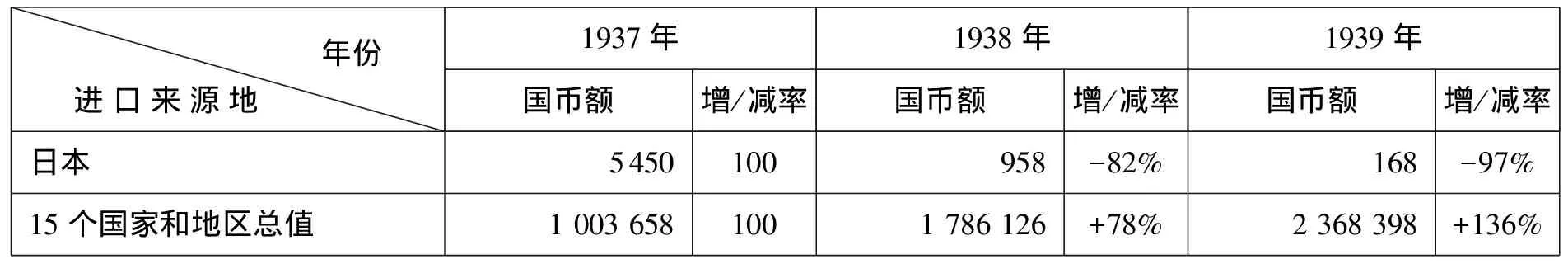

表1:腾越口岸1937~1939年进口货值情况

进口来源地共计15个国家和地区,内中除缅甸、日本、英属印度、荷属印度、香港及新加坡外,其余9国均为西方美、英、法等各国;原资料中各年货值单位有“海关两”和“金单位”两种,为便于比较,根据“1海关两等于1.558元国币”和“二百万金单位,约合国币四百万元”之载,换算为国币。

资料来源:《德宏史志资料》第3集,1984年(内部发行),第168页;云南省档案馆:《云南档案史料》第1期,1983年,第66页;《续云南通志长编》下册,1986年(内部发行),第573页。

从表1可以看出,其时腾越口岸各年之进口货值总额亦呈逐年上升的趋势,原表中增长最快的是美国,该1939年比1936年增长近15倍;其次是英属印度,增长近9倍;法国增长近3倍;新加坡增长也近3倍;其余缅甸、香港、挪威、瑞典、捷克等均有小幅增长。但惟独日本,则呈迅速下滑的势头。1937~1939年的3年中,腾越口岸各年进口货值总额与1937年比较,增长分别为78%和136%;而日本同期则分别下降了82%和97%,即该期日本在腾越口岸之对华贸易额已几乎可以忽略不计,而该期在腾越口岸原由日本商品所占之进口货值份额,已被分流到其他发达国家的份额之中。于此,亦可见当时西南边疆社会抵制日货成效之一斑。

三、“进口替代”策略下西南边疆进口商品从国外转向内地

该期在抵制日货及国货运动推动下,国人“进口替代”之诉求亦呈发展态势,这也从大的格局上促成了西南边疆进口商品路向从国外转向内地。如载:云南“棉织品项,以前进来多属洋货,但1934年起,上海、北平、山东之国产布疋大量进口,售价既较低,较能适合本省生活程度,加以抵制日货,颇能有效,故洋货棉织品进口,竟自上年之144 540金单位,减至25 229金单位,不及四分之一”。[注]张肖梅:《云南经济》,中国国民经济研究所发行,1942年,第3页。即1930年前后,西南边疆社会由抵制日货衍生的对使用国货的动员,整体上已使洋货进口与内地土货进口之地位发生了逆转,参看下表:

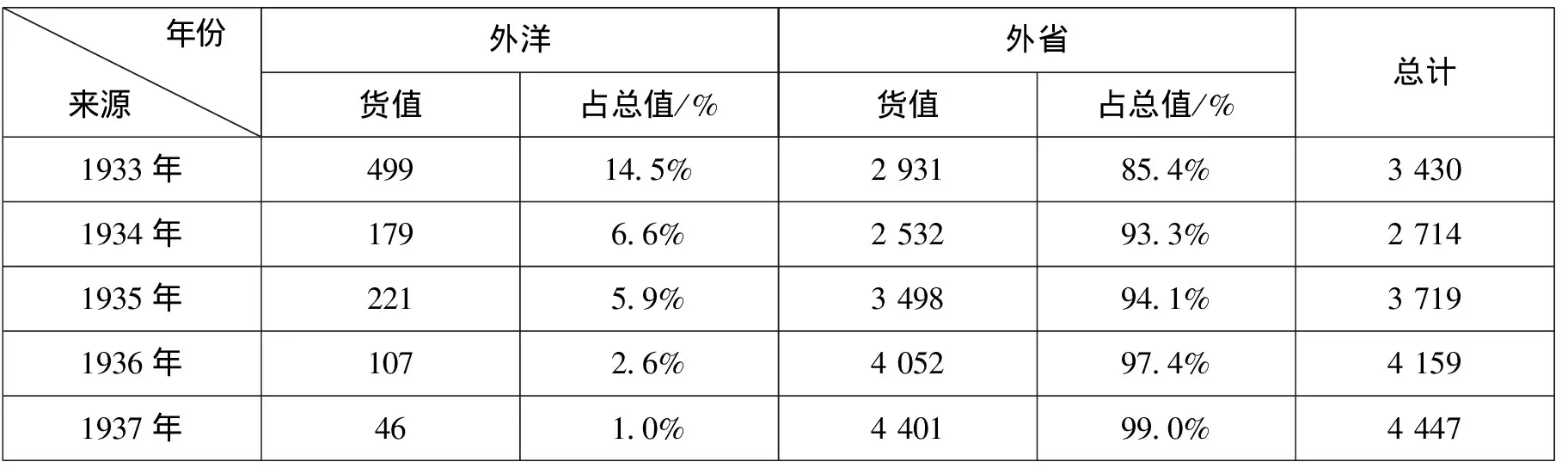

表2:蒙自口岸1933~1939年进口贸易情形 单位:国币/元

原资料中使用“金单位”的部分,根据“二百万金单位,约合国币四百万元”之载,全部换算为国币。

资料来源:根据云南省档案馆:《云南档案史料》第1期,1983年,第66页;中国第二历史档案馆等:《中国旧海关史料1859~1948》,北京:京华出版社,2001年,第132卷,第78页,第84页;第143卷,第77页,第83页等资料统计并计算。

从表2可以看出,与前述国内1930年前后日本纱和日货进口呈下降的势头同期,西南边疆社会从蒙自口岸进口洋货的总值也呈下降趋势。[注]其时西南边疆对外口岸有广西之龙州、云南之蒙自、腾越、思茅,其中蒙自口岸由于依托滇越铁路,其商品进出口量相对最大。以1935年海关税课额为例,该年4关税课总额为2 636 204.51国币元,其中蒙自关占82%,腾越关占11.6%,思茅关占5.9%,龙州关占0.5%,可见蒙自关于内中的当然代表性。参见中国第二历史档案馆等《中国旧海关史料1859~1948》第120卷,北京:京华出版社,2001年版,第42页。相形之下,该期内地土货进口:先是1933年猛增了92%,使市场份额从25%骤然上升至64%;之后几年,亦基本呈上升势头,且至1936年前后,与1933年相比市场份额已发生了根本性逆转,即内地土货进口货值已占到74%的市场份额。若再以1933~1937年蒙自、思茅、腾越三关总计棉布进口之渠道变化,亦可更为明显地看出这种变化:

表3:1933~1937年三关进口棉布来源结构变化 单位:国币/千元

资料来源:根据钟崇敏:《云南之贸易》云南经济研究报告之二十,1939年(内部发行),第97页统计并计算。

从表3可以看出,20世纪30年代初西南边疆地区受国内反对日本侵略及倡导国货的影响,对此前由外洋大宗进口货物之棉布,已逐渐转向以内地国产棉布作替代,1933年外洋进口棉布还占近15%的份额,1934年亦猛降至6%,之后逐年递减,竟至可忽略不计之地步。然以时人的研究,似乎亦将该期本土货物进口的激增,仅归因于南京政府进口关税的提高。如曰:

土货进口,1934年比1933年之2 083 848激增400余万元,恰好代替洋货进口减少之数。可见进口税之增加,足以保护本国幼稚工业之发展,而推广国货之销币。1935年又增加29%,尤以上海之棉纱为大宗,有继续取代洋货进口之势。[注]云南省档案馆:《云南档案史料》第1期,1983年,第66页。

然根据史实,显然此间政府之增加关税,即与该期在全社会所广泛开展的抵制日货及推广国货的运动紧密关联。如针对战时思茅口岸进出口商品结构的变化,国外业内人士亦言:“自中日战事发生以来,本区商务,亦受打击,即如纸币价值惨跌,致使附近各地金融机构失其常轨,兼之匪氛渐炽,地方不靖,往来交通,益感困难。凡此对于内地贸易,均有所不利也。本年直接进口洋货,以价值论,比去岁微有增加,计由国币310 089元,升为346 551元。其中进口棉花,由4 365公担,缩为2 099公担;棉纱因日产货品禁止进口,较上年减少6 705公斤。人造靛浆并鲜佳况,进口数量,只有8 351公斤,回溯客岁,尚不下12 832公斤也。出口土货,飞黄腾达,由227 737元,升为376 655元,”增幅达65.39%。[注]中国第二历史档案馆等:《中国旧海关史料1859~1948》第132卷,北京:京华出版社,2001年,第590页。就中可见,该期对思茅口岸进出口商品结构变化发生影响者,有战事因素,但更有抵制日货及国人推进国货替代的因素。

而综上亦可看出,其时西南边疆社会在抵制日货及国货运动推动下,由于本地“进口替代”的能力有限,因而其是通过促销内地之“进口替代”商品来达成对国家主权、民族利权之声张的。诚如时人言:西南边疆“自滇越铁路成,交通较便,洋货进口,日益繁多。但是战前几年,国内工业渐见发达,国产商品供给渐广,于是若干消费商品如棉纱、棉织品、面粉、火柴之类,原多取诸洋货者,渐为国货而代之,各方对于国内贸易,始渐注意”。也使战时“外洋货进口如颜料、棉织品,均每况愈下”。[注]张肖梅:《云南经济》,中国国民经济研究所发行,1942年,第1页。

四、西南边疆本土“进口替代”引致的商品结构及流向变动

“七·七”事变之后,西南边疆即转而成为全国抗战的后防重镇。为坚持抗战到底,南京政府亦在此展开了大规模近代工矿电等基础产业的建设,从而,在带动当地经济发展的同时,也促成了其商品结构及流向的变动。表现者:其一,西南边疆原来依靠进口的大宗轻纺消费品,逐渐出现由本土产品作“进口替代”的趋势。而这一现象的出现并非偶然,因为早于民国初年地方政府就有此意图。如载:1914年,云南实业司为发展地方工、商、外贸所作调查时有曰:“澄、临、曲各县一带地方,向以纺织为业,俗美民殷,甲于全省。自洋纱入口以来,民间贪其价廉工省,遂尽废纺工而专事织业,所织布疋悉仰给于洋纱”。而为“维持土货”以替代进口,亦拟筹设纺纱厂、制糖厂、制茶工厂等。[注]云南省档案馆:《民国云南省建设厅档案卷宗》,第77—5—86卷。但真正获得较大发展主要是龙云主政时期,以及战时各种力量的推动。据研究,至1937年,云南全省棉纱进口已从1910年所占进口总额的60%降至40%。而就滇黔两省的情况,“随着战争的推进,上海、武汉相继沦陷,来自这两路的棉纱无法输入云贵区域市场,该区域所输入的棉纱数量日渐减少,代之而起的是本地手工纺纱的恢复与机织棉纱的兴起”。[注]肖良武:《近代云贵区域棉纱市场分析》,《贵州学院学报》(社会科学版)2007年第2期。另据1944年“云南省重要商品概况调查”显示,时云南棉纱年进口“印缅棉纱约5万包,本产本销约4万包”,棉布年进口“各种洋布10万疋,本产本销百万匹”。[注]云南省档案馆:《民国云南省统计处档案卷宗》,第58—4—28卷。就中显示,该期随着本地手工纺织业的进一步发展及机器纺纱、织布厂的相继建成投产,已使自行生产的棉纱占到本土市场份额约44%,棉布则占到本地市场份额的90%,表明战时西南边疆社会的纺织品业已然形成了由本土作“进口替代”的发展趋势。又有,如20世纪30年代中期,云南“禁烟之后,出口方面,突然损失二千万元”,也使“香烟之进口大增”。[注]张肖梅:《云南经济》,中国国民经济研究所发行,1942年,第1页。但紧其后,由于“进口替代”战略的实施,亦促成本地国产香烟生产的继之而起。如载:云南政府“为图发展,又倡种美烟,明确规定,偷种鸦片之区,若改种美烟,政府予以免税优待”。并于“30年代末、40年代初发起成立了云南烟草推广委员会”。1941年,在反复栽种试验的基础上,因“以南洋兄弟烟草公司在河南、山东等地推广的金元品种,表现较好,遂定为翌年的推广品种,直至1945年”。其后,又经历了“推广美菸‘金元’为主的阶段”。[注]旭 文:《美烟“大金元”的引筛驯育人蔡希陶》,载《昆明文史资料选辑》第20辑,1993年(内部发行),第60页。又有,“贵州工业品素来依赖沿海沿江各省供应和从国外进口”,抗战爆发后,“由于军事政治的需要,贵州的交通也得到一定的改善,随着资金、技术的涌入,给贵州工业的发展提供了条件”,如原先完全依赖进口的橡胶,也开始逐步自行生产。[注]张兴龄:《抗战时期兴起的贵州橡胶工业》,载《抗战时期内迁西南的工商企业》,昆明:云南人民出版社,1989年,第299~303页。同期,卷烟生产亦从无到有,“机制卷烟厂则从1945年的5家发展到1949年的33家,成为贵州工业最大的行业”。[注]贵州卷烟厂厂史办公室:《抗战时期的贵州卷烟工业》,载《抗战时期内迁西南的工商企业》,昆明:云南人民出版社,1989年,第304页,第308页。另据调查,至20世纪40年代中后期,仅昆明市的卷烟企业亦有37家,产量在1946年为4 901箱(每箱5万支),到1948年已增长到18 157箱,增速近4倍,可见其进步之快。[注]云南省档案馆:《民国云南省统计处档案卷宗》,第58—1—51卷。加之,该期迫于形势而由本土替代汽油之酒精厂的陆续投产等,[注]如战时仅资源委员会一个部门,在西南后方所设酒精厂亦有20家,其中西康会理1厂、贵州3厂,云南1厂,滇川康边之犍为1厂,余则分布于四川、江西和陕西。参见重庆市档案馆《资源委员会经办事业一览表》,载《抗战时期大后方经济开发文献资料选编》,2005年(内部发行),第574~575页。使“与太平洋战争前相比”,西南对“汽油、轮胎及橡胶制品的输入都大为减少”。[注]周天豹等:《抗日战争时期西南经济发展概述》,重庆:西南师范大学出版社,1988年版,第292~293页。如此等等,亦可见西南边疆本土“进口替代”效果之一斑。

其二,在进口商品结构上,出现由消费品进口为主向生产资料进口为主的势头转化。据载:早于20世纪初,如腾越“入口货以棉花、棉纱、棉布、意大利布、小呢、哔叽、洋火、煤油为大宗。……所入之货,在腾越销售者百分之十一二耳,其余则销往本省各府州县,四川、贵州亦可销少数”。[注]《生也有涯斋主人腾越商务调查》,载《云南杂志选辑》,北京:科学出版社,1958年,第181页。至20世纪30年代前半期,西南边疆各口岸年进口商品前七位的仍为棉纱、棉布、煤油、棉花、大米、纸烟、人造靛、纸张类,间或有机器、车辆的进口,也只排在第十三、四位。[注]参见董孟雄等《云南地区对外贸易史》,昆明:云南人民出版社,1998年,第292~293页。但至战时,该情形已发生了较大变化。其时不仅进口数量剧增,且生产资料的进口排序也迅速提升。据“民国二十八(1939)年海关中外贸易统计”报告称:是年龙州之“进出贸易,突飞猛晋,数量之巨,远逾往昔。考诸海关统计,直接进口洋货,共值国币36 400 000元,回顾上年,仅有272 847元;出口土货所增尤巨,由425 234元,一跃而为57 600 000元。本埠进口洋货,主要者为马达、货车及其零件配件、汽发油、煤油、柴油、金属机器及工具、药品、电器材料、安尼林染料、纸、纸烟等”。又,蒙自口岸“本年进口洋货,视昔激增倍蓰,其故无他,汽车运输发达,铁路修建不已,公私建筑繁兴,实为主因。即如进口汽发油,本年共为1 300万公升,适为上年三倍,殆以昆明已成为重庆、贵阳及其他内地之转运中心所致。汽车及其零件,自公路迅速发展以来,需要猛进。滑物油亦因公路发达及工厂增设之故,进口踊跃,计上年不过383 000公升,本年进为960 000公升。……此外进口洋货,视昔增加者,尚有未列明药材,值108万元,机器150万元,纸张57万元,水泥由客岁之58 412公担,增为81 888公担”。腾越口岸是年除“棉花与棉纱外,进口金属及其制品,亦由客岁之70 800元,增为277 000元”。[注]中国第二历史档案馆等:《中国旧海关史料1859~1948》第132卷,北京:京华出版社,2001年,第589页、第593页、第595页。

同期研究亦表明,至1938年蒙自、腾越、思茅三关总计进口商品前七位的排序是:其他矿务及燃料、棉纱、棉花、化学用品及药用材料、钢铁、交通器材、电机电料。[注]董孟雄等:《云南地区对外贸易史》,昆明:云南人民出版社,1998年,第399~400页。就中,战前排第二位的棉布已不见踪影,棉纱和棉花则显然是作为纺织工业的原料类进口;其他排前七位之消费品,在本土产品“进口替代”趋势下,基本已不占若何重要地位,如火柴、纸张、纸烟等类。诚如研究言:战时西南边疆之进口贸易,“颇有新陈代谢之改变:取其显著者,如资本商品、机器、车辆、汽油、建筑材料等,五年以前尚为数甚微,而最近乃大量进口,虽犹不及我人之企望,但足为后方建设工业发展之象征也,殆无疑义”。[注]张肖梅:《云南经济》,中国国民经济研究所发行,1942年,第1页。而这又与西南边疆战时关于加快边地建设之初衷相吻合。如1939年云南省府于第605次会议即有言,“当兹抗战期间,国外经济实业各界及一切专家源源到滇者甚多。本省趁此藉用财力,从事开发,增加抗战力量,实为唯一之良机”。[注]云南省档案馆:《民国云南省建设厅档案卷宗》,第77—9—1158卷。