社会性别视角下的暴力三角学说:解读与重构

2014-03-25范若兰

范若兰①

暴力是人类社会的伴生物,人类的编年史充斥着暴力造成的斑斑血迹,尤其是针对妇女的性暴力在不同国家和不同时期普遍存在。挪威著名和平学学者约翰·加尔通(Johan Galtung)首次提出暴力三角学说,即在以往人们关注较多的直接暴力之外,又提出结构暴力和文化暴力的概念。1969年他发表论文《暴力、和平与和平研究》,第一次将结构暴力纳入和平研究的范畴.认为结构暴力是指社会、经济和政治结构的不平等,造成资源分配和权力分配上的不公正,这是直接暴力的根源。[注]Johan Galtung,“Violence, Peace and Peace Research”,Journal of Peace Research,vol.6,1969,pp.170~173.1990年,他又提出文化暴力的概念,认为文化体系蕴藏的价值观,为直接暴力和结构暴力提供了合法性辩护。[注]Johan Galtung,“Cultural Violence”,Journal of Peace Research,August,vol.27,no.3,1990,pp.291~305.他关注暴力与和平的关系,并扩大了暴力的内涵。他被誉为“和平学之父”,是和平学创始人之一。

约翰·加尔通的暴力三角学说不仅引起和平学研究界的重视,也引起女性学研究界的关注。受暴力三角学说的启发, B·布罗克-乌特勒在研究妇女遭受暴力问题时,将结构暴力概念延伸到妇女遭受的歧视和不平等上来。[注]B. Brock-Utre,Feminist Perspective on Peace and Peace Education,New York:Pergamon Press,1989,p.40.后来她又对加尔通的消极和平和积极和平理论加以补充,增加了“无组织的”和“有组织的”两个维度,探讨消除对妇女的直接暴力。[注]B. Brock-Utre,“A Feminist Critique of the Concept of Peace”,in Jennifer Turpin and Lester R. Kurtz, eds.,The Web of Violence:from Interpersonal to Global,Urbana:University of Illinois Press,1997,p.154.卡蒂亚·孔福尔蒂尼在《加尔通、暴力和社会性别:和平研究与女性主义联盟的案例》一文中总结了多名学者运用暴力学说的研究成果,尤其是其与社会性别的相互建构关系。[注]Catia C. Confortini,“Galtung, Violence, and Gender:The Case for a Peace Studies/Feminism Alliance”,Peace & Change,no.3,2006,pp.333~367.中国女性研究学界在研究战争与和平问题时,也引入加尔通的暴力三角学说,[注]李英挑:《女性主义国际关系学》,杭州:浙江人民出版社,2006年,第118页;胡传荣:《女性主义与国际关系——权力、战争与发展问题的社会性别分析》,北京:世界知识出版社,2010年。还有学者对其进行了评说。[注]李英桃,林 静:《女性主义和平研究:思想渊源与和平构想》,《世界经济与政治》2009年第8期;李英桃:《女性主义和平学》,上海:上海人民出版社,2012年。但目前中国学界对加尔通暴力三角学说还停留在介绍和引用阶段,没有对其进行解构和重构。

约翰·加尔通的暴力三角学说对于探讨妇女所遭受的结构暴力、直接暴力和文化暴力的交互影响有重要意义,但其学说存在简单、片面等缺陷。本文以约翰·加尔通的代表作《和平论》为基础,[注][挪威]约翰·加尔通:《和平论》,陈祖洲等译,南京:南京出版社,2006年。原书名为《用和平的方式实现和平:和平与冲突,发展与文明》,出版于1996年,是其和平理论和思想的集大成者。Johan Galtung,Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization,Oslo:International Peace Research Institute,1996.从社会性别(gender)视角分析其暴力学说,并对其进行重构,提出三重暴力体系。

一、约翰·加尔通的暴力三角学说

约翰·加尔通认为和平与暴力是相对立的,和平的定义就是“和平是所有形式的暴力的缺失或减少;和平是非暴力的和创造性的冲突转化。”所以,“和平工作是通过和平方式减少暴力的工作。”[注][挪威]约翰·加尔通:《和平论》,陈祖洲等译,南京:南京出版社,2006年,第13页。既然和平的目标是减少暴力,因此加尔通注重对暴力的研究,他将暴力分为直接暴力、结构暴力和文化暴力。直接暴力又可分为言辞暴力和身体暴力,用直接的暴力形式对受害者造成肉体或思想伤害行为,表现方式有战争、大屠杀、残害、强奸、酷刑、监禁、管制、奴役等;结构暴力又分为政治暴力、压制暴力、经济暴力、剥削暴力,即社会、经济和政治结构的不平等,造成资源分配和权力分配上的不公正,表现为父权制、种族主义、阶级、帝国主义等;文化暴力存在于宗教、法律、意识形态、语言、艺术、经验性科学、宇宙学等,通过学校和媒体传播,其作用是使直接暴力或结构暴力合法化,表现为上帝选民、普世主义、一元主义、男性至上、种族主义等。[注][挪威]约翰·加尔通:《和平论》,陈祖洲等译,南京:南京出版社,2006年,第46~51页,第286~290页。

加尔通认为三种暴力有密切关系,构成暴力三角形的三个角,从这个“邪恶”三角中,“我们可以看出从文化暴力到结构暴力再到直接暴力的因果链”。[注][挪威]约翰·加尔通:《和平论》,陈祖洲等译,南京:南京出版社,2006年,第291页。他认为文化暴力通过教导、规劝、教唆,使人们对结构暴力所造成的剥削和压迫看成是自然的和正常的,长此以往导致矛盾的爆发,也就是直接暴力。当然,邪恶暴力也能从结构暴力和直接暴力开始,社会不公导致直接暴力,直接暴力加剧社会不公,陷入“暴力滋生暴力”的怪圈。

女性主义学者深受加尔通暴力三角学说启发,将其运用到分析女性的不平等处境问题上。加尔通也受到女性主义的启发,他认为“女性主义理论通过揭示这点而对和平理论做出巨大贡献”。[注][挪威]约翰·加尔通:《和平论》,陈祖洲等译,南京:南京出版社,2006年,第59页。男性也应该涉足这一领域,特别是对男性与暴力的研究,加尔通身体力行,将社会性别视角引入自己的暴力学说。他在《和平学》第一部分“和平理论”中专列一节“女1∶男人=和平∶暴力?”,探讨性别与暴力的关系。他指出父权制就是结构暴力、直接暴力和文化暴力的集大成者,“父权制可以被看成是一种垂直结构中的男性统治的制度化,地位与性别之间有着极为密切的关联,被(像宗教和语言)这些文化合法化,并常常通过男性为主体、女性为客体的直接暴力表现出来。……父权制将邪恶三角中的直接暴力、结构暴力和文化暴力连在一起,它们从任何角落出发,在周而复始中相互支持。直接暴力(比如强奸)是恐吓和压迫,结构暴力则是制度化的东西,文化暴力将这一关系内在化,尤其是对受害者和妇女,使这一结构长期维系下去” 。[注][挪威]约翰·加尔通:《和平论》,陈祖洲等译,南京:南京出版社,2006年,第60页。

加尔通认为男人是直接暴力的制造者,95%以上的暴力是男性所为,所以他重点分析这一现象。他先从生物学角度探讨性与暴力的关系,假定男性性高潮和暴力在生理学上有许多相同之处,睾丸激素曲线与男人从军年龄一致,两性之间的单氨氧化酶程度不同,所以青年、中年男子暴力攻击倾向高于女性和老年男子。[注][挪威]约翰·加尔通:《和平论》,陈祖洲等译,南京:南京出版社,2006年,第63~66页。加尔通也从文化和结构因素探讨男子的直接暴力问题,认为文化因素中的语言充斥着攻击性的性暗示,宗教将女性弱化和物化为生育者,结构因素则是父权制,保证男人的权利,赋予男性在政治、经济、社会、文化、军事诸方面的优势。

如何解决男性是暴力的制造者?加尔通提出四个设想:第一,用药物对男性进行治疗,比如用抑制睾丸激素的药物。但这种方法很难实施,因为男性更愿意使用刺激性欲的药物。第二,通过与女性相类似的社会化模式,增加男性的情商水平。男孩应该像女孩那样抚养,使父亲更像母亲,可以减少暴力。第三,通过女性对男性的教化工作,有可能延长母亲和儿子的关系,可以采取一对一、多对一、一对多和多对多的方式。这也许导致一种新的男女关系模式,一些模式与女性之间的关系类似。第四,社会结构采用水平结构来代替目前的垂直结构,水平结构的社会成为参与、团结和合作的舞台,使文化较少排他性,更多包容性。女性在这样的结构中会感觉像在家里,男人在这样的结构中会符合人道地成长,他的生理状况不变,但动机、能力和机会都被彻底改变。结果是直接暴力减少,所有的人受益。[注][挪威]约翰·加尔通:《和平论》,陈祖洲等译,南京:南京出版社,2006年,第70~71页。

二、对暴力三角学说的解构

约翰·加尔通的暴力三角学说对女性主义有重要影响。女性主义十分关注对妇女的暴力,大量女性主义学者一直致力于研究妇女所遭受的家庭暴力、强奸、战争强奸、拐卖等各种直接暴力,但较少探讨它与结构暴力的关系。女性主义学者提出父权制概念,探讨妇女所遭受的政治、经济、社会和文化不平等,但没有指出这是一种结构暴力。约翰·加尔通的暴力学说在解释战争、冲突、对抗的根源和演变时更能全面地看待各种因素之间的因果联系,也凸显了结构暴力和文化暴力对直接暴力的影响。他的一些思路和观点与女性主义有相同之处,他本人也欣赏女性主义理论,将社会性别视角引入自己的研究。

一是加尔通在暴力分析中注重社会性别分析,丰富了他的暴力三角学说。如上文指出的,他认为父权制是三种暴力的基础,这与女性主义理论相一致。女性主义认为父权制是男子用来统治女性的一整套社会关系,是一个以权力、统治、等级和竞争为特征的体系,以男性权力为中心,限制女性平等获得政治、经济、文化等资源。“父权制提倡竞争而不是通过合作缓和矛盾,这个竞争不可避免地导致无法控制的人类冲突。”[注]转引自[美]罗斯玛丽·童:《女性主义思潮导论》,艾晓明等译,武汉:华中师范大学出版社,2002年,第79页。

二是约翰·加尔通将和平分为消极和平和积极和平,与女性主义对和平的观点有一致之处。加尔通从政治、军事、经济、文化四方面列出消极和平和积极和平所达到的目标,认为国家的政治民主、消除战争、经济自立、挑战一元论和上帝选民观念,以及加强对话,只是达到了消极和平,只有达成联合国民主化、消除战争和暴力、经济合作与交流、全球文明多元、平等正义、生活改善,才是实现积极和平。[注][挪威]约翰·加尔通:《和平论》,陈祖洲等译,南京:南京出版社,2006年,第5页。女性主义认为消除战争和各种形式的暴力,只是实现了“消极和平”,只有实现了各种人都可以接受的对所有人的正义与公平,“积极和平”才能实现。

三是约翰·加尔通反对二元论(两分法),认识到差异的重要性,与女性主义认识论一致。女性主义认为西方文化中存在根深蒂固的二元对立思维模式,男/女、善/恶、强/弱、刚/柔等等,这种二元对立充斥着等级和排他性,是男性中心主义文化的产物,女性主义主张多元、差异和整合的思维。约翰·加尔通认为“两分法是僵硬的,它没有过程。”他指出文化暴力中的宗教因素强调上帝选民与非选民,造成各种相应的二元对立分类:上帝子民/其他人,男人/女人,白种人/有色人种,上层阶级/下层阶级,真正信徒/异教徒,导致的结果是性别歧视、民族主义、帝国主义、种族主义、殖民主义、等级、剥削、宗教不宽容等等。[注][挪威]约翰·加尔通:《和平论》,陈祖洲等译,南京:南京出版社,2006年,第295页。

四是约翰·加尔通反对孤立地看待事物,而是注重暴力之间的联系,与女性主义注重关系、联系有一致之处。加尔通将暴力三角指称为邪恶三角,清晰描绘出暴力之间的因果关系。女性主义也注重各种暴力之间的联系,包括社会暴力与家庭暴力之间的关系,因为冲突的环境其实是“将普通男人变成战士的过程和实践”,男子气与暴力等同,一个推崇男子气和军事化的国家导致针对妇女暴力的增多,所以,政治暴力、社会暴力和家庭暴力之间存在明显的关系。[注]Joyce P. Kaufman and Kristen P. Williams,Women, the State and War:A Comparative Perspective on Citizenship and Nationalism,New York:Lexington Books,2007,p.174.

正是因为加尔通的和平理论与女性主义理论有契合之处,才使双方互相吸收对方理论来探讨相关问题,所以我们不仅看到女性主义学者引用加尔通的理论,也看到加尔通引用女性主义理论,来分析暴力与父权制和社会性别的关系。但加尔通毕竟不是专门研究性别与暴力问题,也不是基于女性的经验和角度研究暴力问题,暴力研究只是其和平研究的一部分,因此,他的有关暴力与社会性别关系的研究存在简单、片面、单薄等缺陷。主要表现在以下方面:

关于暴力的种类,加尔通列举了很多,但涉及对女性的暴力,他只列举了家庭暴力、强奸等,还有大量针对妇女的暴力他没有提及和分类。其实,联合国的《消除对妇女暴力宣言》详细列出针对妇女的各种暴力,包括(不限于以下各项):1.在家庭内发生的身心方面和性方面的暴力行为,包括殴打、家庭中对女童的性凌虐、因嫁妆引起的暴力行为、配偶强奸、阴蒂割除和其他有害于妇女的传统习俗、非配偶的暴力行为和与剥削有关的暴力行为;2.在社会上发生的身心方面和性方面的暴力行为,包括强奸、性凌虐,在工作场所、教育机构和其他场所的性骚扰和恫吓、贩卖妇女和强迫卖淫;3.国家所做或纵容发生的身心方面和性方面的暴力行为,无论其在何处发生。[注]《消除对妇女暴力宣言》,http://www.un.org/chinese/esa/women/protocol9.htm.具体来说,家庭暴力、婚内强奸、强奸、强迫卖淫、拐卖妇女,性骚扰、溺杀女婴、荣誉杀人、烧死新娘、童婚、阴蒂割除(FGM)等等都是针对妇女的直接暴力。而产生和发展于父权制社会的男尊女卑、男主女从、重男轻女、女性贞节等性别观念和制度则属于文化暴力。笔者认为,越是详细罗列和分析针对妇女的各种暴力,越能够清晰和深入探讨各种暴力的关系及其对妇女的影响。而加尔通未能详细列举和划分各种针对妇女的暴力,就不可能深入分析性别与暴力的关系。

关于三种暴力的因果链,加尔通认为是一条单向的、循环的因果链,他经常表述为从文化暴力到结构暴力再到直接暴力的因果链。[注][挪威]约翰·加尔通:《和平论》,陈祖洲等译,南京:南京出版社,2006年,第4页,第291页。但从实际情况看,三种暴力之间的关系不是单向的因果链,而是双向的因果链。三种暴力互为因果,文化暴力作用于直接暴力,直接暴力也作用于文化暴力,同样,直接暴力和结构暴力、结构暴力与文化暴力也互为因果。以文化暴力与直接暴力为例,文化暴力不仅导致对妇女的结构暴力和直接暴力,反过来,直接暴力也加深了对妇女的文化暴力,如巴以冲突使得巴勒斯坦人一直生活在直接暴力中,结果是“人们对妇女的‘名节’极端甚至是疯狂地在意。这也许因为巴勒斯坦人失去了一切对他们的生命有意义的东西,‘名节’是留给他们唯一的财产。”[注]Soraya Antonius,“Fighting on Two Fronts: Conversations With Palestinian Women”,Ed. by Miranda Davies,Third World,Second Sex,London:Zed,1983,p.72.巴勒斯坦社会对妇女的行为规范日益严格,乌里玛(伊斯兰教学者)坚持妇女要安居家中,反对她们无人陪伴上街,要求妇女尽可能早地多多生育,履行她们作为妻子、母亲的传统角色。未婚怀孕的少女被视为家族耻辱,要么与对方结婚,要么被“荣誉杀人”。陷入战乱的索马里也使得伊斯兰主义影响上升,以伊斯兰的名义加强对妇女行为的规范,妇女被迫戴上面纱,女性阴蒂割除的数量也有所上升,还出现对通奸者乱石砸死、荣誉杀人的案件,这些在内战前的索马里从来没有过。当索马里陷入内乱和无政府状态时,“宗教权力在许多地区建立它的权威,可能有更多不为人知的妇女成为自封的宗教领袖及其激进伊斯兰解释的牺牲品”。[注]Cawo Mohamed Abdi,“Convergence of Civil War and the Religious Right:Reimagining Somali Women”,Signs,vol.33,no.1,2007,p.201.可见,直接暴力加强了文化暴力。

关于男性与直接暴力的关系,加尔通更多的是从生物学层面进行探讨,而对文化和结构层面的因素分析过于简单,这就陷入生物决定论的泥沼。加尔通还提出将男孩像女孩那样抚养,以解决男性倾向暴力的问题,这表明,尽管他反对二元论,但他不自觉地陷入男性特征和女性特征二分法的窠臼,认为女性特征有利于和平,男孩只有接受了女性特征,才能减少暴力。在这一点上,加尔通与女性主义存在分歧,所以有女性主义学者认为他“未能考察社会性别在社会建构暴力的过程中所起的作用”,他所提出的解决方式,只是“改变把暴力当成‘自然现象’的根深蒂固态度的临时方案”。[注]Catia C. Confortini,“Culturing Violence and Gender:The Case for a Peace Studies Feminism Alliance”,Peace & Change,vol.31,no.3,2006,p.335.大部分女性主义者反对从生物学角度探讨男人等于暴力,女人等于和平的说法,“要求打破男子/妇女、暴力/和平、受害者/加害者、主体/客体等社会性别化的二元对立关系,在考察社会现象和社会关系时,要关注其连续性、复杂性,理解暴力和社会性别权力关系在所有的社会生活领域是相互建构的”。[注]Ibid.,p.349~356.转引自李英桃,林 静《女性主义和平研究:思想渊源与和平构想》,《世界经济与政治》2009年第8期。

约翰·加尔通的暴力三角学说提出父权制是暴力的基础,强调暴力之间的联系,反对二元对立,这对于深入探讨妇女的不平等处境提供了一个分析思路。但正如前文指出的,暴力研究只是加尔通和平研究的一部分,对三种暴力与性别关系的研究又只是他暴力研究的一部分,加之他不是基于女性的经验和视角研究暴力,因此对性别与三种暴力关系的研究还不是很充分和全面,还没有形成体系和分析框架。

三、对暴力三角学说的重构

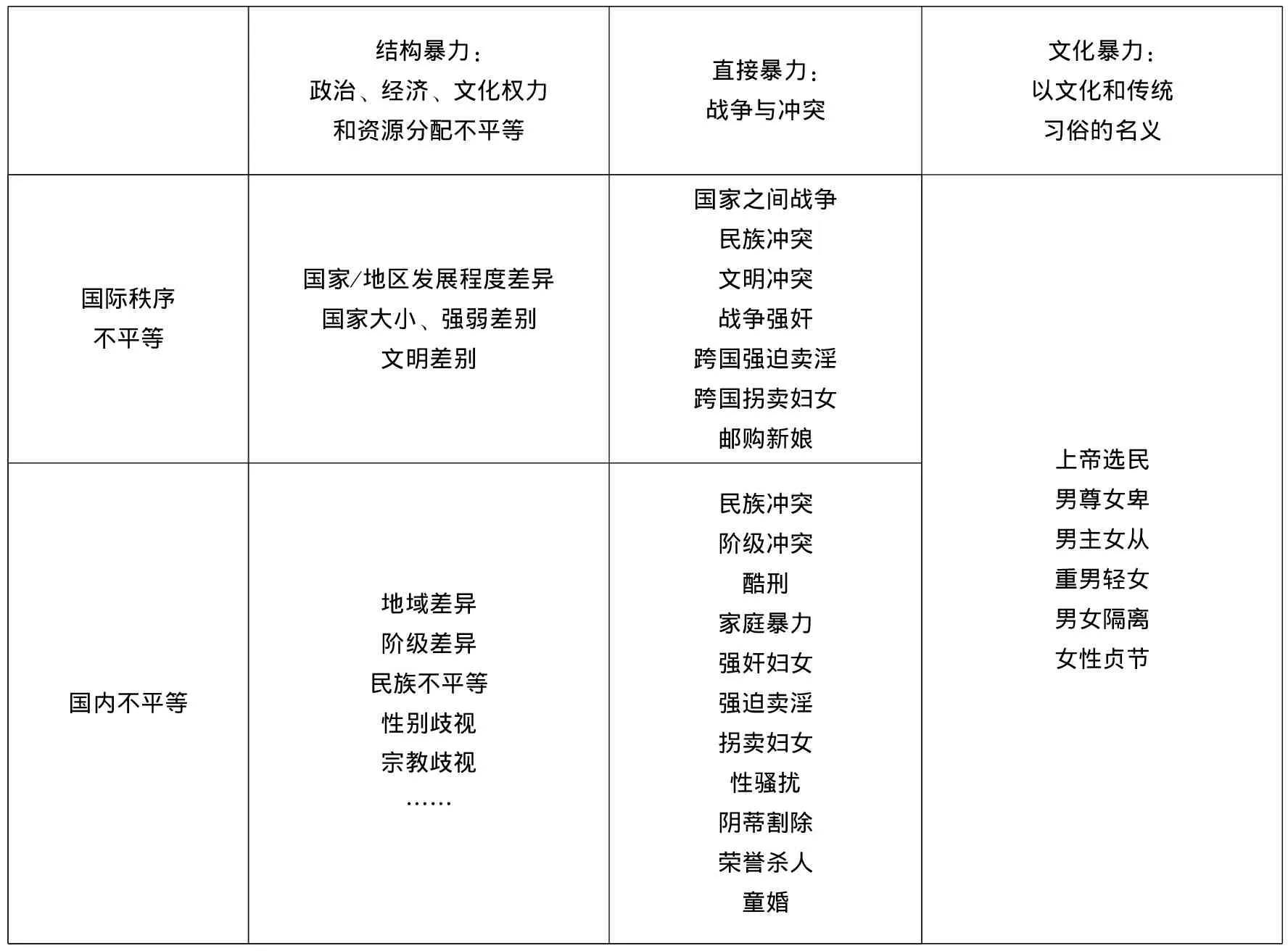

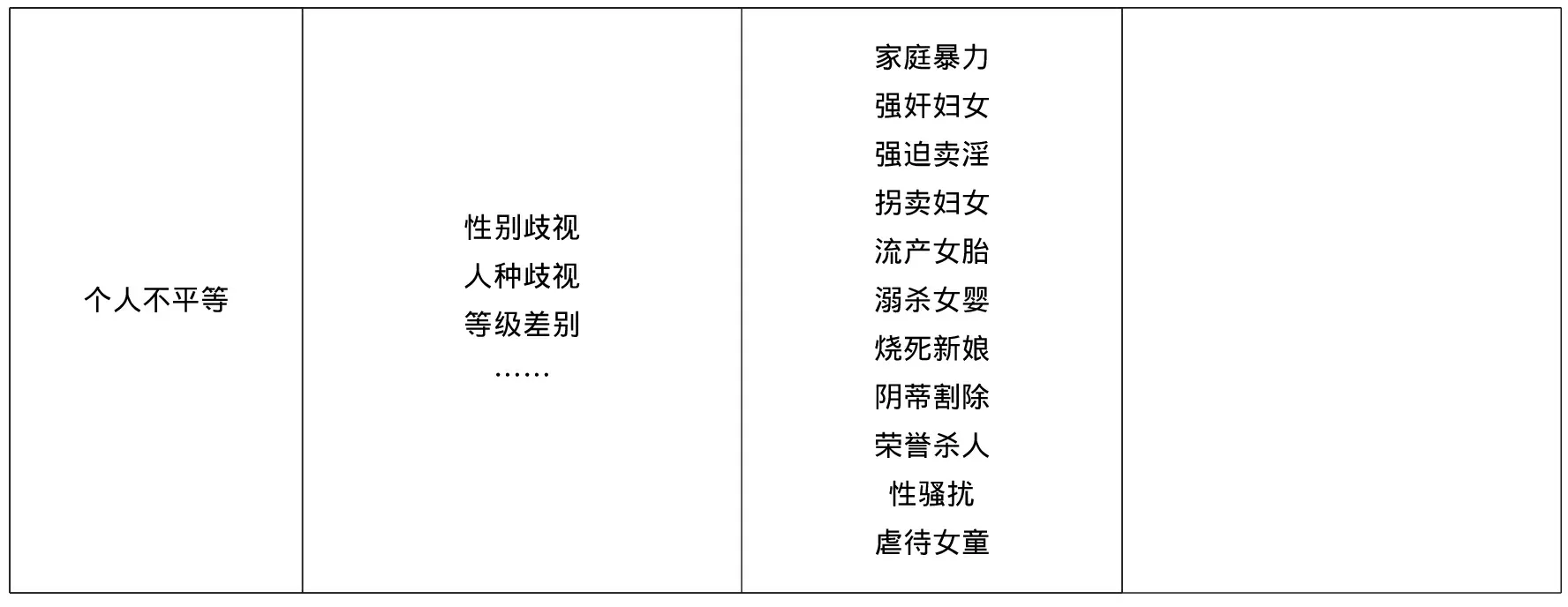

为使约翰·加尔通暴力三角学说更适合分析父权制、冲突与性别的关系,形成一个分析框架,笔者在其暴力三角学说的基础上,提出三重暴力体系,笔者认为结构暴力、直接暴力和文化暴力构成互相联系和互为因果的暴力体系,阶级、民族和社会性别是分析三重暴力体系的三个维度,国际体系、国家和个人是分析的三个层次(参见表1)。

(一)结构暴力:从国际体系—国家—个人三个层次都存在权力和资源分配不平等

尽管从国际法来说所有国家拥有平等的主权,但由于国家和地区发展程度不一、国家大小不同,文明不同,实际上国家/地区间是不平等的。这导致二元对立格局:宗主国/附属国、发达国家/欠发达国家、富国/穷国、大国/小国、强国/弱国、中心/边缘、西方文明—东方文明。通常在权力和资源占有上,前者优于后者:发达国家、富国、大国、强国占尽优势,它们成为国际体系的中心,成为支配国家和宗主国,具有所谓的“男性特征”,而欠发达国家、穷国、小国、弱国处于边缘,成为被支配、被奴役的国家,具有所谓的“女性特征”。西方文明被认为高于包括伊斯兰文明、佛教文明、印度文明、儒家文明在内的东方文明。

在国家和个人层面,不平等更是公然的和显性的,大部分民族国家尽管声称所有公民不分种族、性别、信仰、出生地,一律平等,但国家实际上一直存在地域差别、阶级差异、民族不平等、人种歧视、性别歧视和宗教歧视。二元对立的权力等级相应呈现:中央/地方,统治阶级/被统治阶级,富人/穷人,主体民族/少数民族,国教/异教,白人/有色人,男人/女人。表现为不同群体在政治、经济、社会、教育、文化等权力和资源分配的不平等。民族国家的父权制本质,国家作为唯一可以“合法垄断暴力工具”[注][英]安东尼·吉登斯:《民族国家与暴力》,胡宗泽译,北京:生活·读书·新知三联书店,1998年,第300页。的权力机构,动用立法和镇压等暴力手段来巩固自己独一无二的政治权威、加强国家统一和认同,于是:统治阶级的意识形态上升到国家意识形态,统治阶级和富人占有政治和经济优势,压迫被统治阶级和穷人;主体民族的语言被定为国语,宗教被定为国教,文化被定为国家文化,导致主体民族对少数民族的压迫和剥夺,男人对女人的压迫和剥夺,少数民族和妇女在政治、经济权力和资源分配上处于劣势和边缘。约翰·霍夫曼十分精辟地从社会性别视角分析国家内部的结构暴力,“经验上,国家大多数由男人操纵,由男人保卫并增进男人的权益。逻辑上,国家主权通过宣称领导权是统一的、等级化的、暴力的,而被性别化了。由于集权的观念,这些原则都具有‘大男子主义’的特征,导致少数以暴力统治多数是与男人的统治相关的”。[注]John Hoffman,Gender and Sovereignty:Feminism, the State and International Relations,London:Palgrave,2001,p.9.

表1:性别与三重暴力体系

……

(二)直接暴力:结构暴力导致了直接暴力

国际体系的不平等促成国家间的战争,民族冲突、战争强奸成为常态,而跨国拐卖妇女、跨国强迫卖淫、邮购新娘也是国际体系不平等在妇女身上的体现。

国内的各种结构不平等更导致阶级冲突、民族冲突、群体骚乱、酷刑、奴役、家庭暴力、性暴力、拐卖妇女、强迫卖淫、性骚扰等直接暴力。政府动用军队和警察镇压反抗者,对造反者滥施酷刑,在民族冲突和群体骚乱中,妇女更可能遭遇强奸、拐卖、强迫卖淫等暴力,甚至强奸妇女成为民族冲突中敌对双方的武器,用于种族灭绝、复仇、打击、羞辱敌人,进行政治动员和加强政府的合法性。此外,国家层面的暴力与个人层面的暴力密切相关,如家庭暴力,“与国际、国内冲突在根源上有相通之处,两者一脉相承,都是社会发展的产物,来源于男子支配妇女的社会结构和崇尚暴力的文化传统和意识形态。国家、地区间冲突与家庭暴力具有紧密的联系。”[注]李英桃:《女性主义国际关系学》,杭州:浙江人民出版社,2006年,第108页。参加过武装冲突的战士回家更倾向于对妻子施暴。

(三)文化暴力:以文化和传统习俗的名义由国家、民族群体、家族、家长实行的行为规制,通常妇女是这些规制的直接承受者和受害者

世界各种文化和宗教长期运行于父权制社会,双方共谋,形成一整套性别观念和性别制度,如男尊女卑、男主女从、男外女内、男强女弱、男刚女柔等,从人格、分工、能力、性格等方方面面确立了男人控制女人,女人服从男人的等级秩序和行为规范。这使得“重男轻女”在许多社会盛行,不仅导致女性在政治、经济、社会等领域处于劣势地位,也导致流产女胎、溺杀女婴、虐待女童等恶行。父权制强调以男方为世系的血缘纯正,导致对女性越来越严格的贞节要求,妇女是否“贞节”不仅是她个人品行问题,而且关系到家族的荣辱,最终贞操被提到比生命还重要的高度。为了防范女性失贞,一些文化发展出阴蒂割除、性别隔离、童婚等习俗。为了惩治“失贞”妇女,一些文化盛行荣誉杀人。

三重暴力之间并非加尔通所认为的只是单向的因果链,而是互相联系,互为因果。结构暴力是导致直接暴力的根源,文化暴力也会引发直接暴力,而直接暴力加剧了结构暴力,也强化了文化暴力。

在三重暴力体系中,社会性别与其息息相关,可以说,社会性别是结构暴力的重要变量,是直接暴力和文化暴力的重要内容。结构暴力中各种权力关系的二元对立划分是性别化的,导致强国对弱国、主体民族对少数民族、富人对穷人、男人对女人的控制;体现在直接暴力中,就是国家冲突、民族冲突、阶级冲突、家庭暴力、性暴力、强迫卖淫、拐卖妇女、性骚扰、阴蒂割除、荣誉杀人;体现在文化暴力中,就是各种二元对立的性别观念和性别制度对妇女的规制和损害。三重暴力体系是一个互相作用的体系,在国际、国家和个人层面体现出来,国际秩序不平等导致国家间战争,引发跨境民族冲突和国内民族冲突,反之亦然。而国际层面和国家层面各种暴力又延伸到个人层面的暴力,构成暴力网。

每一种理论的完善都需要多角度、多学科的引入。从社会性别视角重构暴力三角学说,形成三重暴力体系分析框架,不仅丰富了加尔通的暴力与和平研究,而且丰富了女性主义相关研究。三重暴力体系分析框架不仅能更深刻地揭示妇女不平等处境的根源,而且能更有效地提出解决之道——消除一切针对妇女的暴力。