清代广州商人群体的演剧活动及其特征探析

2014-03-23黄纯

黄 纯

(中山大学 中文系,广东 广州 510275)

一、引言

作为通商口岸,商业贸易为广州城市发展带来了大量的商人。商人群体成为戏剧消费活动的中坚力量。其庞大的数量、雄厚的经济实力以及广泛的社交活动,为戏剧演出提供了受众群体、物质条件和实际需要。故而,学者们历来把商人群体视为城市戏剧消费活动的主角,并将其演剧活动作为戏剧商业化、城市化的重要表征。

关于演剧受众群体的研究,最得力的著作要数赵山林先生的《中国戏曲观众学》。该书对于观众构成中有代表性的几类——商人与军士、士大夫、妇女以及宫廷演剧活动,均有专章论述。近来也出现了一些对地方商人演剧活动进行研究的著作,如王成《试论明清徽商对戏剧的贡献》、丘慧莹《清代扬州盐商与戏曲活动研究》、张春娟《晋商、移民与戏曲》等。然而,他们的分析更多地是从其商业地位和经济消费的角度加以探讨,以突出其戏剧消费活动的商业性,而未能从演出功能的角度加以挖掘,也未能探讨商业性背后的文化特性。此外,从研究范围来看,作为中国近代化发展较快的广州,其商人群体在城市社会生活中扮演着重要的角色,却少有学者从这个角度对广州的演剧活动进行分析和探讨。基于这两点,笔者试图对清代广州商人群体的演剧活动及其特征进行探析,以为晚清民国时期广州城市戏剧的发展和突变提供一个新的研究视角。

二、清代广州商人群体的演剧活动

康熙二十四年(1685),清政府设立粤海关,管理日益增长的广州一口对外贸易和征收关税的事务。自设立海关后,广州对外贸易发生巨变,大量商人开始向广州聚集。乾隆二十四年(1759),高宗下令限广州一口通商,从此广州便成为对外贸易最大的商港。天下商贾亦聚处广州,有湖南帮、江西帮、福建帮、江浙帮等;外国商人来自英吉利、荷兰、法兰西、丹麦、瑞典、普鲁士等国,而以英国占首要地位。全国商帮云集广州,“歌舞”事业也就跟着兴盛起来了。

(一)行商园林的演剧活动

行商园林,是泛指清代通过对外贸易积累巨大财富的十三行行商,为满足日常生活、游赏、商业政治宴会应酬等需求,在广州及附近地区兴建的私宅园林。行商庭园在十八、十九世纪广州的上层社会活动和文化活动中发挥了积极的作用,演剧活动也常常成为行商庭园必不可少的消遣娱乐节目。

1.伍家花园。在这些行商园林中,以伍氏行商庭园最为华丽。伍家花园在广州河南海幢寺周边,以龙溪为界,西有同文行潘园、东面有怡和行伍园先后兴建。伍秉鉴时期,怡和行迅速发展。他对伍家花园进行了大规模修缮,不少亭台楼阁都是在此时期兴建的。伍家花园布局分为祠、园和原有景物等多个部分。园内有一“藏园深处”,是伍氏妻妾生活的区域。邓端本《溪峡街的来历》一文中就提到:“伍家花园占地甚广,屋宇宏丽,中央大厅能摆筵席数十桌,可容上千僧众礼佛诵经。后花园有大水塘,曲桥朱栏,中间有浮碧亭,为主人读书作画之处。……池旁有长廊,把数座建筑物连结起来,在这些楼、堂、馆、所之中,住着伍家的清客和婢仆,也有少爷、小姐的卧室和姬妾藏娇之处,房屋建造精巧,中间还有戏台一座,雕梁画栋,可供数百人观剧。”[1]此外,麦汉兴在《广州河南名园记》一书中也曾这样描述:“入内乃伍氏少妾之所居。其清幽雅趣,有如大观园。再过为戏台,画栋雕梁,建造精巧,背南面北,三面可通,以便观看。前临大石天井,可坐百人。”[2]可见,当时在伍家庭园中常常有一些家庭成员内部的演剧活动。清代以前,养在深闺之中的小姐姬妾不能经常抛头露面出外看戏,因此,有钱的大户人家在自家设置戏台进行演剧活动也就不难想见了。

2.潘家花园——海山仙馆。海山仙馆是清代盐商潘仕成建造的一代名园,当时被誊为岭南第一名园。海山仙馆是取“海上神山,仙人旧馆”之意而名,又被时人称为“潘园”。据美国人亨特在《旧中国杂记》一书中记载:“我最近参观了广州一位名叫潘庭官的中国商人的房产。……这个中国人靠鸦片贸易发了财,据说他拥有的财产超过1亿法郎。他有五十个妻子和八十名童仆,还不算三十名花匠和杂役等等。……妇女们居住的房屋前有一个戏台,可容上百个演员演出。戏台的位置安排得使人们在屋里就能毫无困难地看到表演。”[3]284-285书中还提到:“一班多年的外侨有一天晚上与潘启官一起在他的乡间邸宅吃饭,准备演戏以助余兴。这是中国人普遍喜爱的一个戏。从剧本来看,它相当平淡,但那种绝妙的诙谐和身段手法,真是妙不可言。戏名叫做《补缸》(Poo-kang),或者说是《补破瓷器的人》(Mender of Broken China)。”[3]313学者一般认为亨特所提到的潘启官实为潘庭官,即是潘仕成,其笔下的私家园林即是海山仙馆。这段文字生动地描写了海山仙馆一次设宴演剧的活动。

从对伍家和潘家花园的记述可以看出,戏台已成为清代广州行商私家园林必备的建筑,其规模之大、演剧之盛更是当时一般平民百姓所望尘莫及的。行商之间、官商之间甚至是行商与外国使节、外国商人之间的应酬,私家园林都是最佳场所之一,而觥筹交错之间,戏剧演出也成为不可缺少的节目。

(二)驻省商人的会馆演剧活动

清代以来,随着广州经济政治地位的提升,全国各地商人不断云集广州,广州地区的商人会馆应运而生。刘正刚在《广东会馆论稿》一书中曾详细论述了广州地区会馆的相关情况,现参考其论著,对清代广州地区的会馆列表如下。

表1 清代广州地区的会馆列表

江苏会馆濠畔街清代《广州指南》(1919)湖南会馆濠畔街清代《广州指南》(1919)八旗会馆东堤清代《广州指南》(1919)八邑会馆长堤仁济街口清代《广州指南》(1919)江西会馆卖麻街清代《广州指南》(1919)福建会馆三府街清代《广州指南》(1919)金陵会馆濠畔街清代《广州指南》(1919)宁波会馆浆栏街清代《广州指南》(1919)山陕会馆濠畔街清代《广州指南》(1919)安徽会馆濠畔街清代《广州指南》(1919)新安会馆濠畔街清代《广州指南》(1919)八和会馆黄沙清代《广州指南》(1919)钦廉会馆东关二马路清代《广州指南》(1919)漳州会馆晏公街清代《广州指南》(1919)四川会馆清水濠清代《广州指南》(1919)湄洲会馆下九甫清代《广州指南》(1919)广西会馆新丰街清代《广州指南》(1919)云南会馆元锡巷清代《广州指南》(1919)嘉属会馆五仙门外清代《广州指南》(1919)两湖会馆清水濠清代《广州指南》(1919)上杭会馆广州清代福建《上杭县志》卷一〇《实业志》厦门会馆广州清代《海关十年报告(1882-1891)》花纱行会馆龙跃里清代《广州指南》(1919)布行会馆上九甫清代《广州指南》(1919)土丝行会馆上九甫清代《广州指南》(1919)绸缎行会馆西荣巷清代《广州指南》(1919)药材行会馆太平街清代《广州指南》(1919)海味行会馆浆栏街清代《广州指南》(1919)石行会馆南关二马路清代《广州指南》(1919)盐务会馆清水濠乾隆《番禺县志》锦纶会馆下九路清代《广州荔湾区实用手册》银行会馆广州康熙《广州市文物志》行业性会馆

酬神演戏是清代会馆的一项重要事务。正如乾隆年间陈炎宗《旅食祠碑记》所言:“夫会馆演剧,在在皆然。演剧而千百人聚观,亦时时皆然。”(道光《佛山忠义乡志》卷十二)有些规模大的会馆还设有歌台。乾嘉时人梁绍壬称:“广东武林会馆,在归德门外宴公街。吾杭商贾于此者,醵金创建。既落成,属余撰戏台对云:‘一阕《荔枝香》,听玉笛吹来,遍传南海。双声《杨柳曲》,问金樽把处,忆否西湖?’”[4]在广州建的杭州会馆,其所创戏台所演戏当为昆腔。

《旧中国杂记》对广州城市会馆的演剧活动有着更为详细的描述:“前文已经提到过同文街尽头的行商公所。在这条街上,几乎每个省份都有一个驻广州的会馆。这一座比别的会馆都大,而且也建得更漂亮。它的隔壁是宽敞可爱的宁波商人会馆,每逢节日,里边都演戏。那是城郊这一地区的‘一景’。四川会馆也是如此”[3]381。

行业会馆还经常有师傅诞演戏的活动。如锦纶会馆创建于雍正元年,虽然没有设置专门的歌台(可能会于酬神演戏时在首进大厅搭建临时戏台),但现在仍然看到的搭建在东西两侧的阁楼,据说就是当时供演员演戏时更衣之用的。此外,在嘉庆二年(1797)《重修碑记》中也提到有“演戏值事”[5],可见会馆也有酬神演剧之活动。

此外,这种会馆发展的模式直接被带入戏班的演出管理中。为了保护同帮的利益,在行会制度占统治地位的时代,来粤的外江班共同在广州组织戏人行会“梨园会馆”。乾隆二十四年(1759)建筑馆所在广州魁巷,祀九皇,前殿则奉老郎之神。“梨园会馆”是一个特殊的职业行会组织,它挂出“外江梨园会馆”的牌子,表明“外江”是作为大同乡,而“梨园会馆”则指伶界团体。在建造会馆的七项开支中有“彩画油漆窗棂戏台等项用银七十七两九钱七分”等,可见会馆内建有戏台,聚会时有演戏活动。会馆通过演戏酬神等活动,起到联谊交际、联络感情的功能。

(三)外来客商的戏剧消费活动

由于进出口贸易的需要,大量商人来往广州,客中需要消遣,而商人又挥金如土,珠江风月、花艇歌妓便成了最受欢迎的游玩、娱乐项目。

明清两代,广州的濠畔街为海内外珍奇杂货交易的场所,称“百货之肆”,天下商贾云集,带来了娱乐业的发展。据清乾隆时仇巨川《羊城古钞》记载:“广州濠水,自东、西关而入,逶迤城南,迳归德门外背城,旧有平康十里,南临濠水,朱楼画榭,连属不断,皆优伶小倡所居。女且美者,鳞次而家其地,名西角楼。隔岸有百货之肆、五都之市,天下商贾聚焉。……曰:此濠畔当盛,平时香珠、犀象如山,花鸟如海,番夷辐辏,日费数千万金,饮食之盛,歌舞之多,过于秦淮数倍,今皆不可问矣!”[6]商人聚集在濠畔街一带,他们的消费娱乐活动带动了濠畔街一带戏曲活动的繁荣发展。

总之,清代广州对外贸易地位的提升、中外商人的大量来粤在很大程度上推动了广州商业的发展。行商园林演剧活动的豪奢气派尽显商人群体在戏剧消费中的优势地位;带有浓厚地缘性和神缘性色彩的会馆演剧活动起到了联谊乡情或行业协商的作用;外来客商的消遣娱乐铸就了城市戏剧活动的繁荣。可以说,演剧活动大量充斥在广州城市商人的日常生活和商业交际活动中。

三、清代广州商人群体演剧活动的特征探析

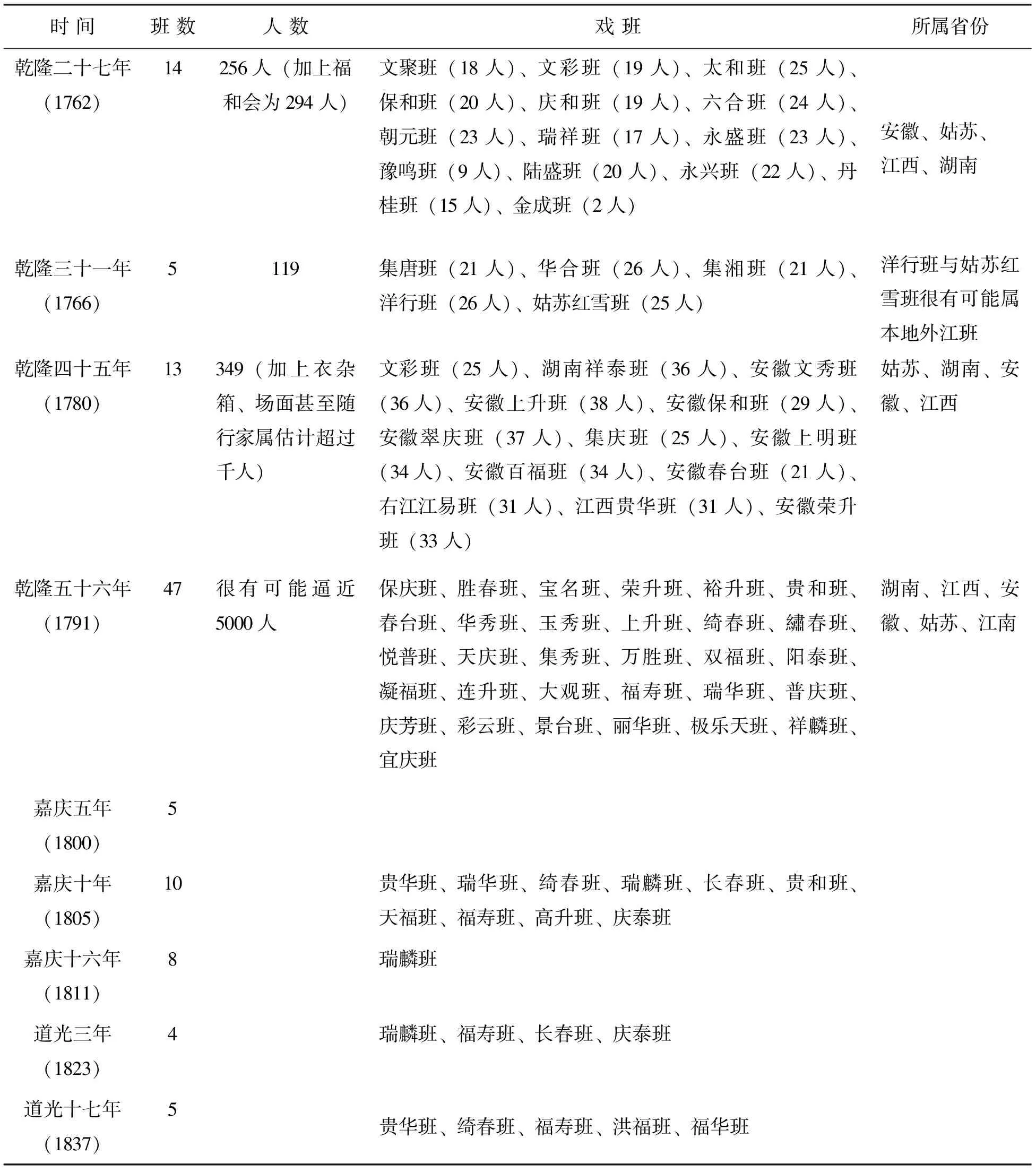

(一)外来商人大量来粤,外江班流动性演出较多

其一,属于上层社会亦官亦商的行商阶层,他们的戏剧消费活动带有对“雅文化”的推崇和附庸风雅的旨趣,作为“雅曲”的昆曲昆剧受到了他们的青睐,有时为了宴乐外宾,还特地从外地找来戏班进行演出。而来自全国各地具有浓烈乡情色彩的各省商人,他们的交际活动仍未能摆脱地缘性的色彩,家乡戏常常成为商人们联谊乡情的首选,地缘性交际带来的就是外来剧种在广州的驻足发展。由于来粤客商大都来自湖南、江西、安徽、江浙一带,因此这一时期广州城市的戏班班社也大都来自上述几个省份。

表2 清代广州外江班来粤消长情况

其二,不同籍贯商人群体的增减,又反过来影响了外江班在广州城市的数量及其剧种变化。正如冼玉清在《清代六省戏班在广东》一文中所说:“梨园事业之兴衰,与来粤客商之兴衰,是有直接关系的。演戏的兴衰,又决定‘梨园会馆’的兴废的经济条件。梨园会馆建成后,外江戏班也跟着商人的尾后来淘金了。……可见梨园的盛衰,是各省客商来粤贸易的测候所”[7]。

根据《外江梨园会馆碑刻》的记载,在经历了乾隆二十年代后期的一个小高潮之后,广州剧坛迅速走向沉寂,原先参与修建外江梨园会馆的14个外江班,先后全部离去,这种形势一直持续到乾隆四十年。自乾隆四十年起,广州形势大为改观,经济开始复苏,对外贸易复形发达,各省客商来粤贸易者众,于是各省戏班也跟着“接踵至省者约有十余班”。随着外江梨园会馆重修扩建工程的顺利完成,广州外江梨园开始步入正轨,演出市场得到进一步规范和拓展。一时间,广州外江梨园声名显赫,几乎垄断了广州城乡的演出业务,直到光绪初年情形依然如此。在经历了乾隆时期近半个世纪的大繁荣以后,广州剧坛很快便走向衰落。商兴则戏兴,商衰则戏衰,乾隆年间广州经济的繁荣,得力于国家的优惠政策即一口通商,但这种官方垄断的经营方式,直接导致了腐败的滋生和各种社会矛盾的产生和激化,这就直接导致了广州商业的急剧衰落。直到鸦片战争前,这种状况一直没有好转。鸦片战争后,广州的经济形势更是每况愈下,苟延残喘的广州外江班从此便一蹶不振,到了光绪年间便彻底为广东本地班所取代了。

由此可见,外来商人的大量来粤带动了外江班在广州城市的驻足,而不同籍贯商人群体的增减又反过来影响了外江班在广州城市的数量及其剧种变化。外江班演出具有流动性大的特点,它们未能在广州长期驻扎,也未能形成对广州城市文化的长期滋养及决定性的影响。

(二)商人乡土意识较强,演剧活动乡土意味浓厚

这一时期的商人群体,大都来自传统乡土社会,其思想观念和意识形态都带有浓烈的乡土气息,因此,其演剧活动也具有乡土性浓厚的特点。

作为商人聚居最重要的场所,会馆里面的演剧活动常常带有强烈的娱神色彩。《旧中国杂记》记载:“一个会馆的建筑物由两座或更多的房屋构成,两座房屋之间由天井隔开。……这座房子里有一个神坛,神坛前的长案上,放一个铜鼎或瓷瓶,里边插着点着的香,还有一盏灯从屋顶上垂下来。神坛上是某个有名的古人的描金肖像,例如文人、执法者,或者致力于公益事业的杰出人物。这些人像只是被陌生人作为偶像来礼拜,他们并没有亲族关系。”[3]381来自全国各地的商人,其社会交际方式未能脱离乡土社会的血缘、地缘关系,这种会馆形制可以说是乡土宗法制度在城市社会文化生活中的延续,是乡土交际模式在城市生活中的影射。会馆演剧活动,无论从演出形制还是从演出功能上来看,都是对乡土社会的效仿。

(三)商人群体的功利性强,演剧活动的寄生性强

商人群体的功利性,决定了其演剧活动不再是纯粹的观赏性的戏剧演出,而是更多地服务于商人之间的交际应酬和日常生活,具有寄生性强的特点。他们在戏剧消费活动中,并不仅仅是作为一个戏剧消费者和欣赏者的角色而存在的,而是使戏剧为其所用,成为他们交际应酬的重要工具,更多地凸显出演剧为官为商的社会阶层属性。戏剧演出功能的复杂化和多样化,在很大程度上限制了其作为纯粹观赏性艺术活动的可能性。

可见,清末以前,广州城市商人群体的戏剧消费活动,具有流动性大、乡土意味浓厚以及寄生性强的特点。从这些特点来看,城市演剧活动与乡土社会中的演剧活动有着异曲同工之妙。基于以上几点,笔者认为此时广州商人群体的演剧活动尚未能从乡土文化特性中独立出来。

四、结论

作为与乡村社会不同的文化空间,城市社会有着其自身独有的文化生态环境,身处其中的文化活动也会逐渐形成与乡村社会不同的发展走向和规制,但是在城市的发展演变过程中,不同的社会文化活动又有其不同的发展规律和走向。作为与传统乡土社会密切相关并深受乡土社会滋养的戏剧活动,其进入城市并且在城市中发展起来,本身就无法脱离乡土社会形成的文化特性。如果我们一味地强调戏剧活动在城市中所发生的发展变化,而往往忽视了其与乡土社会戏剧文化之间的相互关系,那么城市戏剧史的书写也就难免显得片面而不够生动。

参考文献:

[1]邓端本.溪峡街的来历[M]//广州地名古今谈:第一辑.广州:中山大学出版社,1990:128-129.

[2]麦汉兴.广州河南名园记[M].广州:广州市海珠区志编委会,1984.

[3]亨特.旧中国杂记[M].沈正邦,译.广州:广东人民出版社,2009.

[4]梁绍壬.会馆对[M]//两般秋雨庵随笔:卷4.北京:中华书局,1982:124.

[5]何翱然.锦纶会馆重修碑记[M]//冼剑民,陈鸿钧.广州碑刻集.广州:广东高等教育出版社,2006:992.

[6]仇巨川.羊城古钞:卷7[M].陈宪猷,校注.广州:广东人民出版社,1993:581-582.

[7]冼玉清.清代六省戏班在广东[J].中山大学学报:社会科学版,1963(3):105-120.