职业文化对接:职业素质教育与优秀企业文化融通的思考

2014-03-22王靖

王靖

(无锡商业职业技术学院国际商务学院,江苏无锡 214063)

职业文化对接:职业素质教育与优秀企业文化融通的思考

王靖

(无锡商业职业技术学院国际商务学院,江苏无锡 214063)

培养高索质、技能型高职人才,是现代职业教育的特质和目标。目前国内高职教育为迎合市场需要及受功利主义教育观的影响,存在着不同程度的“重技能、轻素质;重专业、轻做人;重教书,轻育人”等问题。而社会、企业却更加注重学生的敬业精神、创新意识、吃苦耐劳精神、团队合作精神、精益求精的工作作风等。因此,探讨职业素质教育如何与优秀企业文化对接、融通研究,以培养学生形成良好的职业素质,提升学生的就业竞争力及岗位能力。

职业文化;职业素养;企业文化;融通;思考

高素质、技能型人才是现代职业教育的特质和目标。职业性、技能性的特质决定了高职学生职业发展,必须与社会、行业、企业的职业精神相吻合。因此,高职学生即要学会具备未来职业岗位相的职业能力,同时更应了解职业理念、职业精神、职业行为规范。

目前,许多职业院校为迎合市场就业和教育主管部门的考评需要,把高职教育人才培养目标的“素能本位”错误、简单地理解为“技能本位”。在高职教育中普遍存在着“重教书,轻育人;重技能、轻素质;重知识、轻做人。”等问题,过分强调技能的重要性。在育人实践中偏重学生技能训练及教学竞赛,把大多数师资、资金、实训条件等投入到学生的技能训练及专业技能大赛获奖之中。忽略了学生的职业精神、职业理念及职业行为规范的培养;忽略了学生的思想品质、做人做事、敬业精神、协作意识、创新意识、抗挫折能力的教育;较少关注和研究学生职业素质业与优秀企业文化的融入;闭门育人,对高职学生今后从事的职业素质没有得到应有的重视,致使许多毕业后不能适应社会、企业的职场环境,而丧失了发展机遇。因此,探讨高等职业院校学生职业素养教育如何与企业文化的相互融通,是我们目前高职教育亟须解决的问题。

一、企业文化与职业素质融通的内涵价值

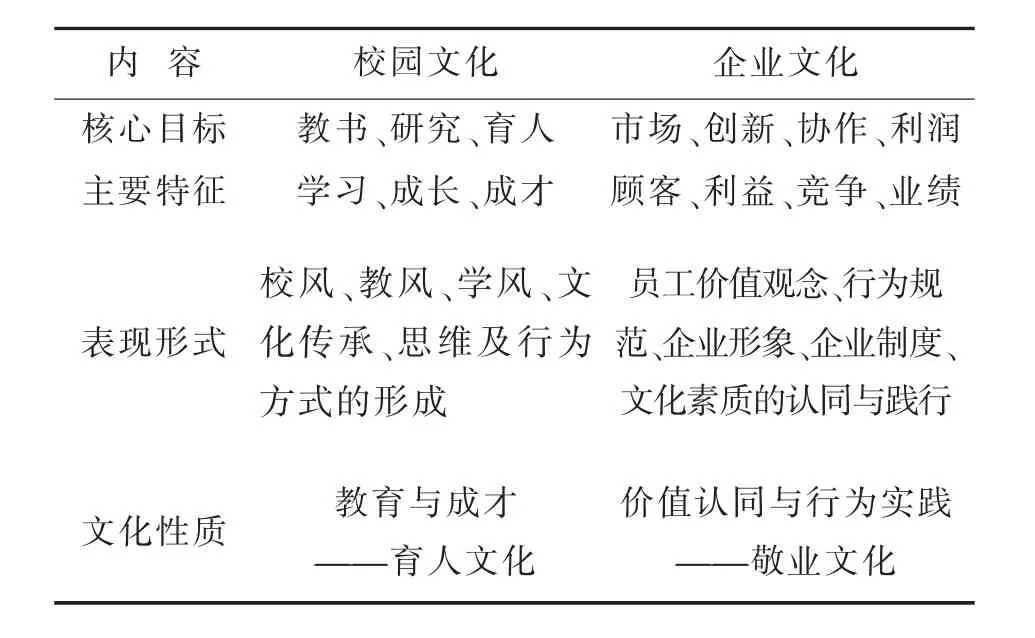

企业文化是企业在长期的生产经营过程中创造和形成的企业价值理念。包括价值观念、道德标准、行为规范、企业形象、企业制度、员工文化素质,以及蕴涵在企业制度、企业形象和企业产品之中的文化特色。企业文化是20世纪80年代初山美国管理学者提出并引入我国,它是企业生存竞争、发展的灵魂,体现着企业独特的文化氛围和企业的核心价值观。[1]校园文化是以学生为主体,以课外文化活动为主要内容,以校园为主要空间,涵盖院校领导、教职工在内,以校园精神为主要特征的一种群体文化。校园文化往往体现出的是一种育人文化、成才文化和研究文化。其最高目标是如何利用现有的各种资源,培养更多更好的适应社会需求的人才(见表1)。

“一流企业靠文化;二流企业靠营销;三流企业靠生产”。企业文化在推动企业发展过程中的价值和作用已经日益凸显。一个优秀企业所体现出的企业文化竞争力是竞争对手难以超越的。[2]因此,研究世界不同著名企业的发展过程及成功之道经验,我们发现其共有的特性是每个优秀企业,其全体员工对企业文化的价值理念具有高度的认同感和凝聚力,他们把团队精神通过企业文化企业的现出来。每个企业都有自己的企业文化和价值理念,都有自己的文化价值内涵,其被视为企业文化最重要、最基础的部分。但是,优秀企业的核心价值观,与培养人才过程中对学生职业素养的内涵要求是一致的。如中国最大工程机械制造商“三一重工”的价值理念是“先做人,后做事,品质改变世界”;中国移动通信企业精神是“改革创新、只争朝夕、艰苦创业、团队合作”;沃尔玛企业核心文化是:尊重个人、服务顾客、追求卓越”;TCL的精神是“敬业、诚信、团队、创新”等。[3]通过分析我们看出,敬业精神和主人翁意识是优秀企业文化中普认同的价值理念,企业与全体员工将其视为自己利益的共同体和归属。同时,还提倡不断创新与学习,实现为顾客创造价值,为员工创造机会,为企业创造利润。因此,“敬业精神”、“创新精神”、“学习精神”和“团结合作精神”是大多数企业对员工的价值导向及企业的文化精髓,其与现代职业教育人才培养的目标是一脉相承的。目前国家在中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)中也明确提出:“学校要与企业合作办学、合作育人、合作就业、合作发展”。因此,加大校企合作,提升高职学生职业素质,是实现高素质、技能型人才的必然之路。

表1 校园文化与企业文化的异同

但是,受功利主义的影响,一方面,目前许多高职院校为了学校之间的竞争和教育主管部门的排名,把大量的资金、设施、师资及等教学资源重点放在专业建设、教学竞赛、获奖荣誉、科技排名上,以许多虚无的获奖指标代替人才培养的质量指标,形成为了教育领域中的“GDP”。存在着“重教书,轻育人;重技能、轻素质;重知识、轻做人。”等问题。过分强调技能的重要性,忽略了学生职业理念、职业行为规范和职业道德的培养,忽略了学生成长、成才的发展。职业教育的根本目应是培养学生成为全面发展的“人”。教育的目的不仅要让学生学会学习、学会做事,更应学会做人,从而最终把他们培养成为全面发展的“社会人”。另一方面,对毕业后初入职场的学生而言,从校园学习到社会职场,从学生到职业人,对从未接触社会、企业的学生来说,是人生的一个巨大的转变。不少职业院校毕业生走上岗位后,面对企业文化和管理氛围,面对职业理念与职业规范往往心理准备不足。不能迅速实现从学生到员工的角色转变,不能融入社会、企业,从而失去了成长和发展的机会。究其根本原因还在于校园文化与企业文化的差异,在于职业素质教育与企业文化没有很好地融通。据2014年职教集团校企合作单位与毕业生跟踪调查反馈意见统计:20多家企业对目前学生专业知识82%表示满意,他们普遍认为毕业生最缺乏的前三位分别是:吃苦耐劳精神、团队协作意识、创新精神。普遍认为学校培养的学生高分低能,眼高手低。因此,如何提升学生的职业素养,已成为我们目前社会对职业教育不能回避的问题。

二、学生职业素养与企业文化融通的路径

(一)建立“双元双导、三段提升”的学生职业素质教育体系

一是学校在制定人才培养方案及教学计划时,应将职业素质教育纳入其中。要充分发挥课堂教育这一的主渠道作用。将职业素质教育贯穿于教学活动的每个环节。在教学计划修订过程中,要根据专业特色以及一、二、三年级各有侧重地分阶段实施。如对一年级学生重点实施良好的行为规范培养,诚信教育,商务礼仪规范培养等;二年级重点实施敬业精神教育、团队协作意识、创新精神培养等;三年级重点实施学习能力、就业技巧、抗挫折能力培养等。二是通过校企合作,设立学校校内导师(班主任)和企业导师制。学校与企业双方(双元),签订的合作协议。根据学生未来岗位职业素质的要求,由校内导师与聘请企业的导师(双导),共同协作、共同参与、共同育人。学生的基础素质与日常管理由校内导师侧重培养,其主要目的是引导学生树立正确的人生观、价值观,让学生明确自己与专业发展的目标。引导他们学生提升自己的发展空间,并为他们提高综合职业素质与拓展专业能力,提出具有针对性、导向性、建设性的意见与指导。根据学校的职业素质培养计划,校外导师由各二级院系与校企合作单位签订协议,聘请具有丰富管理经验或较强实践技能的优秀员工担任。校外导师主要指导学生了解社会、行业企业的发展情况,了解优秀企业文化与职业精神,同时帮助学生提高专业技能,培养学生对社会、企业文化的认识,形成良好的职业道德和职业技能,以解决学生理论学习上的不足。通过学校与企业双元双导的共同协作培养机制,让优秀企业文化融入到学生的职业素质教育之中,使其成为养成提升学生职业素质的重要途径。

(二)构建校园职场文化品牌活动,提高学生职业素质

以未来学生就业岗位职业能力为目标,以专业化、品牌化、项目化的校园职场文化活动为导向。打造“职业性强、受益面广、影响力大”具有职业特色的校园职场文化活动品牌体系。学生的校园文化活动的运作和管理要围绕着职业素质的相关内容。以学生校园活动“五节五赛五星”为载体,切实提高职场文化育人的实效。“五节”是指组织学生分年级开展文化艺术节、社团文化节、职业技能节、创业文化节、宿舍文化节、读书文化节;“五赛”是指组织学生开展专业知识竞赛、最佳辩论赛、才艺展示赛、口才演讲赛、健身体育赛;“五星”是指组织学生开展技能之星、道德之星、创业之星、自强之星、先锋之星。在校园环境中创造一种正能量、职业化的氛围,营造有利于学生身心健康、成长成才的校园职场文化氛围。让学生在参与活动中认识自我、提升自我,强化职场素质。同时,组织学生广泛与本地区及校园附近企业合作开展活动,鼓励学生走进企业,了解企业,接洽企业,寻求校园文化活动赞助支持,使学生在接洽和宣传企业过程中使其职业素质得到锻炼和提高。

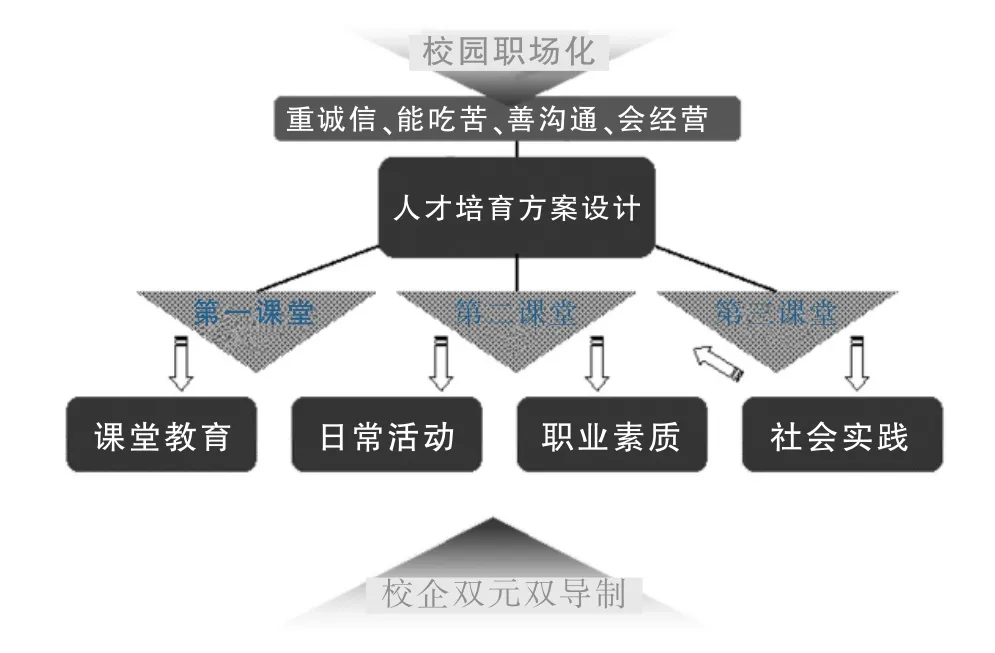

(三)校企融通、三堂对接,提升学生职业核心竞争力

高职院校应制定加强学生职业素质教育的具体计划,围绕“重诚信、能吃苦、善沟通、会经营”的商贸人才特质。根据岗位需求制定各专业职业素质的标准,梳理各专业对应的职业素质的要求,并将其融入到专业人才培养目标中去。一方面,组织学生参加职业理想、职业精神教育的专题讲座,通过讨论与交流要让学生认识到:“社会、企业要求我应具备什么能力?”,“我现在具备了什么样的能力?”,“今后我应该怎样快速提升自己的能力?”。从而让学生深刻认识到与本专业相关岗位的从业人员,应该掌握的基本职业素质与职业能力。另一方面,要把学校第一课堂专业教学、第二课堂社团活动与第三课堂社会实践有机地衔接起来。针对将来的就业工作岗位,加强学生职业素质教育(见图1)。

例如,组织学生开展“理想·素质·行动”主题演讲比赛;组织学生开展主题社会实践活动等。学校借助校外实训基地与校内实训基地优势资源,充分发挥校外导师和校内导师的指导作用,有针对性地开展技能竞赛活动和专业社团实践活动,注重培养学生职业精神、团队合作精神与创新能力。引导学生了解认知社会、认知职业、认知自己。另外,通过学校开展职业礼仪培训、职业生涯规划大赛等活动,外塑形象,内强素质,帮助学生注重良好的职业形象和职业规范,逐渐让学生养成优良的职业品质,强化学生的职业意识与职业素养。提升学生敬业、勤业、协作、创新的职业精神,培育学生吃苦耐劳、坚忍不拔、奋发上进的优秀品质。

图1 校企融通、三堂对接图

[1]余兴国.企业文化与高职学生思想政治教育深度融合的探索[J].中小企业管理与科技,2009(3):181-182.

[2]廖理,汪韧,陈璐.美日经济比较的启示—访美国著名经济学家莱斯特·瑟罗[J].国际经济评论,2000(Z3):58-62.

[3]王冰田.职业素养与职业发展:从校园到职场[M].北京师范大学出版社,2011:63.

(编辑:陈承红 林钢)

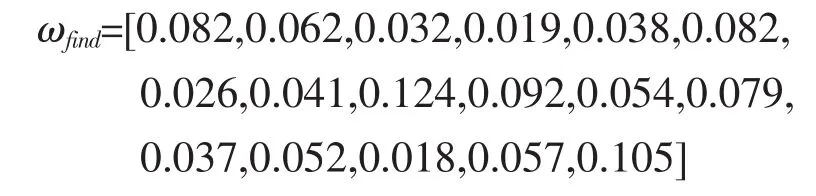

综上,本文针对高职教育全面服务学习型社会提供了一套具有一定借鉴与应用价值的综合评价指标体系,各院校可以根据自己的特点和优势,把握重点,分清主次,处理好社会服务能力建设与专业建设的关系,发挥高职院校应有的作用。高职院校是区域经济和社会发展的重要力量,为地方经济发展服务,不仅可以促进地方经济的发展,而且可使高职院校实现自身价值,是高职教育发展的必由之路。

参考文献:

[1]邓雪,李家铭,曾浩健.层次分析法权重计算方法分析及其应用研究[J].数学的实践与认识,2012(7):93-100.

[2]冯燕芳.高职院校实践教学评价指标体系研究.职业技术教育[J].2012(33):34-36.

[3]胡吉良,陈宝文.基于课程项目化的高职院校创业教育实效性探索[J].无锡商业职业技术学院学报.2014(2): 44-46.

(编辑:林钢)

Integration of Occupational Quality Education and Advanced Corporate Culture

WANG Jing

(School of International Business,Wuxi Institute of Commerce,Wuxi,214063,China)

It is the aim and feature of higher vocational colleges to prepare top-quality and skilled professionals.However,to pander to the work market needs and pursue utilitarianism,China’s higher vocational education is confronted with the problems:skills rather than quality stressed,major rather than integrity valued, teaching knowledge rather than moral education advocated.On the contrary,the society and enterprises regard as more important the qualities:professional ethics,innovative mind,spirit of hardworking,teamwork,and spirit of striving for perfection.In order to cultivate students’occupational quality and to improve their ability to compete in the work market and workplace,this paper discusses how to integrate occupational quality education with advanced corporate culture.

occupational culture;occupational quality;corporate culture;integration;reflection

G 710

A

1671-4806(2014)06-0058-04

2014-08-16

江苏省教育科学“十二五”规划重点专项课题(B-b/2013/03/014)

王靖(1963—),男,甘肃天水人,教授,书记,研究方向为经济法学、职业教育。