被托管的世界财产中国的申遗已经排到22世纪

2014-03-22陈石

文+本刊记者 陈石

图+李晶 汪新 罗国家

被托管的世界财产中国的申遗已经排到22世纪

Application for the World Heritages in China

文+本刊记者 陈石

图+李晶 汪新 罗国家

英文导读: We have a lot of resources in our country. Meanwhile we have been trying to applicate for the world heritages these years. But it is difficult to do this.

如果说,达尔文的进化论告诉了我们从哪里来。那么,世界遗产则记录着我们一路走来的足迹。但是,很多人还是会问一句:世界遗产到底是什么?

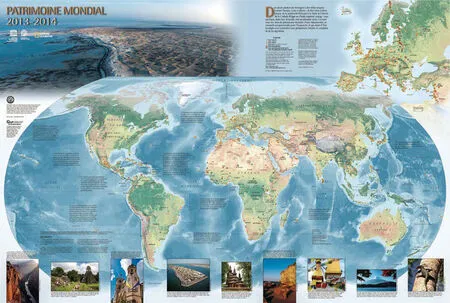

左右页图:截止2014年,《世界遗产名录》收录的全球世界遗产总数已增至1007项,其中包括779项世界文化遗产(含文化景观遗产),197项自然遗产,31项文化与自然双重遗产。有31项遗产为两个或两个以上国家共有遗产,这些遗产分布在161个国家。

一个国家的“身份证”

1972年,在联合国教科文组织第17届大会上,全体成员通过了一条名为《保护世界文化和自然遗产》的国际公约。将具有突出价值的建筑、雕刻、绘画、遗址或是由自然和生物组成的自然地貌地质等分别确立为全人类共同的文化遗产及自然遗产,统称为今天大家耳熟能详的一个名词:世界遗产。

按照最初的约定,凡被列入《世界遗产名录》的项目,不仅是一个国家或者区域的象征,还是人类和自然进化的有力证明,对人类的重要性超越了政治甚至文明的界线,因此任何一个“世遗”,严格说来都算是所在国替全人类“托管”的世界财产。

随着世界遗产影响力的不断扩大,它所彰显的国家性也日渐增强:如果能拥有大量的世界遗产,就说明本国在人类和自然进化的过程中功勋彪炳。而在国际传媒有意无意的渲染下,“世遗”的符号化也不断加强,并逐渐与国家形象融为一体。试想,如果问“2014年度GDP2700亿美元,人口9000万,面积100万平方公里,最著名的运动员是米多,最著名的影星是穆哈马迪……这个国家是哪儿?”恐怕大多数人都回答不上来。但如果说“这是一个拥有金字塔和狮身人面像的国度”,答案就一目了然。这样的例子,在土耳其与蓝色清真寺,印度与泰姬陵,柬埔寨与吴哥窟等国度之间也同样成立。

可以说,世界遗产,已逐渐成为了一个国家的身份证。

起了个大早,赶了个晚集

不过,在世界遗产方面,中国却“起了个大早,赶了个晚集”。

1972年公约通过的时候,尽管当时中国大环境艰苦而闭塞,有关专家还是了解并关注了这个消息。但在公约签订的十多年里,国际间举办了很多如何保护自然和文化遗产的活动,因环境所限,中国一直缺席。

1978年,第一批《世界遗产名录》出炉,并在国际上掀起一股申遗热潮,入围的幸运儿大肆宣传,落榜的国度则满腹牢骚。作为闻名遐迩的文明古国,中国却连参与这类口水仗的资格都没有,实在难以容忍。有感于此,1985年,著名历史地理学家侯仁之先生牵头,起草了中国应早加入公约的提案。提案很快得以通过,联合国教科文组织喜出望外,派出专家团队指导中国的申遗工作。于是,1986年,中国第一批世界遗产的申报工作正式启动。

由于“存货”太多,第一次申报可能是历年来最顺利的一次,一口气就提出了6个, 包括长城、故宫、敦煌莫高窟、周口店“北京人”遗址、泰山。据当时参与申报的罗哲文先生回忆:“那都是在国际国内最顶尖、最著名、最没有争议的。”果然不出所料,6个申报项目很快就通过了。“当时专家都没怎么审查。” 罗哲文先生回忆道。就这样,1987年,中国终于有了自己第一批世界遗产。

从此,中国一发不可收拾,成为积极申报世界遗产的大国,很快当选为委员会副主席成员国。重庆的大足石刻也便是在这个黄金时代进入了世界文化遗产的保护名录,成为了重庆的第一个“世遗”符号。

到1997年,联合国意识到过去保护世界文化遗产的重点是有形遗产,对非物质遗产的保护重视不够,于是设立了“人类口述和非物质遗产”新目录,如今几乎泛滥成灾的“非遗”概念由此诞生,昆曲、古琴艺术以及重庆的剪纸等陆续上榜。原重庆市社文处处长王明凯向本刊记者介绍:“中国为与国际接轨,也将原本的《民族民间文化保护目录》更名为《非物质文化遗产保护名录》,并在世界遗产申报体系之外确立了从国家直至区县的三级评选体系。目前,已经有44个重庆项目成为了国家级非物质文化遗产。”显然,王明凯口中的这44个项目都是无比幸运的,因为只有申报起了国家级,才有资格去触及世界遗产这个名号,就像出现在各大电影颁奖典礼上的影星们,首先必须入围提名榜单,才有可能摘到影帝、影后的王冠。

尽管,想要成为世界遗产必须面对颇多门槛,但这并不妨碍中国成为申报世界遗产的主力军。从1987年中国拥有第一批“世遗”至今,短短20几年,中国就已经跻身《世界遗产名录》项目总数三甲。

令人垂涎的申遗神话

起初,各国申遗的主要动力来自于民族自豪感,到了今天,情况已悄然改变。2002年,一项名为“世界遗产保护伙伴关系”的项目开始实施,旨在为世界遗产的长期保护提供资金和技术来源。十几年间联合国基金会已资助了大量与世界遗产地相关的生物多样性保护项目,额度已超过3.2 亿美元。另外,世界银行等多家国际和国家级金融组织合作,把世界遗产纳入到地区发展项目中,提供了数额更为庞大的贷款。

申遗,带来了真金白银。

就中国而言,申遗最直接的红利是旅游。打上世界文化遗产的标签无疑于拿到了“国际通行证”,能享有全球知名度,可以迅速跻身于“国际旅游热点俱乐部”。2004年,国家旅游局更是将已经列入《世界遗产名录》的景点景区作为主打产品向国际和国内市场推广。成为世界遗产,旅游带动GDP的神话,也从此在每个意图申遗的地方相关人士的耳朵里低语呢喃:平遥古城1997年申遗成功,十年间旅游门票收入从1997年的125万元猛增50倍;云南丽江1997年申遗成功,三年后旅游综合收入就达到13.44亿元……

虽然社会上也有不少关于申遗和保护相冲突的质疑,但申遗这道坎,成为了每个旅游景点梦寐以求的那座“龙门”。

独木桥上对抗千军万马

当然,“世遗”的饼再大,分不到也是白搭。

为了跳过“龙门”,中国的世界遗产申报热潮一浪高过一浪,许多地方都表示出申报的愿望,每一项遗产的申报都伴随着很高的期望值。国家文物局文物保护司官员郭旃曾透露,虽然我国成立了从市级、省级到国家级的国内遗产评定机制,规定每年参与“世遗”评选的单位需要按这一顺序严格筛选,级级申报,但中国目前仍有百余处景观或古迹挤进了申遗“预备清单”。由于每年每国限报两项,中国的申遗大队已排到了22世纪。

众人共闯独木桥,风险可想而知,然而各地的申报积极性并未因此受挫。安徽古村落的成功申报引来上百个村镇群起效之,云南省每年投入数千万元开展申报工作,陕西矢志成为西部遗产大省……媒体上与申遗有关的词也往往是“全体动员”、“全力以赴”、“竭尽全力”。

幸运地脱颖而出,进入联合国的申报流程,并不代表可以高枕无忧,考验才真正开始。严格复杂的程序必不可少:先进行可行性研究,再按照联合国的申报要求,制定相关的保护和开发方案,最后进入实际操作阶段,这往往免不了需要大笔花钱改善周边环境。

申报的标准也在提高,以前列入《世界遗产名录》的遗产,只要符合文化遗产或自然遗产标准即可。如今,联合国却将每年申报世界遗产的淘汰率维持在一定比例。若是走了背运,不管多么巨大的人力物力投入也换不来世界遗产这个金字招牌,当地的相关主管部门身上自然背负着巨大的压力——一旦银子打了水漂,如何向政府交代?如何向家乡父老交代?更可怕的是,失去一次机会,也许就永远失去了机会。因为一旦把不成熟的东西提交给国际社会,降低自己的信誉,便如同签证被盖上了黑戳,今后申报遗产将会更加困难。

在这一背景下,重庆近年来的频频中标,就显得尤其可贵:2007年,重庆武隆入选《世界自然遗产名录》;2010年重庆剪纸与河北、陕西等地剪纸作为中国剪纸联合申报项目,列入《世界非物质文化遗产名录》;2014年,金佛山作为南方喀斯特项目的一员成为世界遗产。

人们的目光聚焦在这一次次的入选与欢呼中,但一次次申报成功的幕后故事却鲜为人知。武隆天生三硚最早的探索者是谁?武隆为何多次被评委会劝退?一场大雨是如何险些毁掉金佛山的申遗?申遗圈中的重庆速度有着怎样的典故?与金佛山同期申报“中国南方喀斯特”世界自然遗产的贵州荔波花了上亿元,而重庆又是怎么凭借3千万不到的预算完成逆袭?考察梁平年画的专家为何会接到“要求支开陪同官员”的神秘电话……所有的故事,《重庆旅游》杂志将为大家娓娓道来。