中国现代山水画的构成

2014-03-15韩昊

韩 昊

中国现代山水画的构成

韩 昊

中国现代山水画的构成是不是需要一种新的语言?还是需要一种新的形象符号?这在当今艺术界应该是一个比较紧迫、需要解决的问题。我们需要重新认识中国山水画的构成传统,从笔墨线条之中去分析和继承本土性的语言,然后再结合今天的文化精神进行解读和发展完善,使之最终形成一套完整的、系统的笔墨形式和创作模式。

在这个发展、完善的过程中,我们不仅要对古代中国画的基本理念进行传承与创造、借鉴和舍弃,更需要对西方文艺理论进行甄别和借鉴,做到以我为主,以人为辅,不可喧宾夺主,否则使艺术创新丧失了文化发展和完善的意义和价值。

中国现代山水画构成应该包括:重新认识传统理论和绘画;进行山水画创作的实践;吸收并借鉴西方艺术构成的造型理念。艺术家应该结合中国山水画创作的实际需求,重新整合山水画的构成语汇,探索出中国现代山水画的新规律。

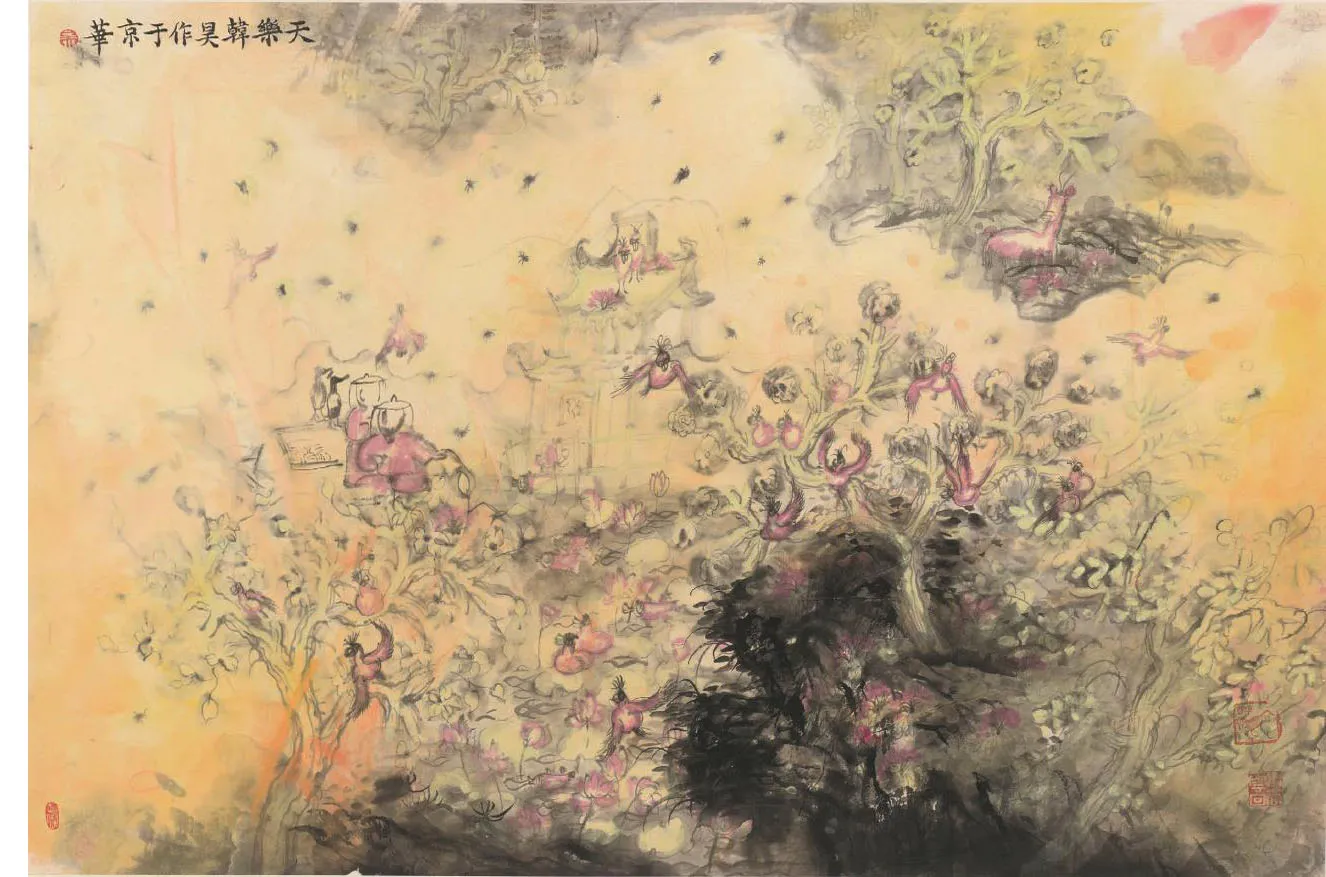

《天乐》之一

“构成”对中国绘画来说是一个新名词,这是一个有些设计色彩的词语,类似于“组合”的概念,即是艺术家或者设计师根据自己的需要将不同的艺术因素进行组合搭配,从而产生出一种完整的、整体大于部分之和的艺术效果。必须要说明的是,“构成”的运用实则还是有别于传统的绘画因素的组合,因为古代绘画的“经营位置”往往是一种平面的组合,使之更能体现艺术家的思想情绪,容纳观者的意识。而现代的构成概念却具有强烈的主观意识,更着重于通过形式的视觉冲击力实现主观意识的强烈注入。对于观赏者来说,接受或者反对的过程都会比较激烈。我们之所以也采用这样的术语来进行讨论,实则是因为在一个大的学术环境中,如此用语反而会更贴近读者的认识,使之能产生共鸣。这也是一个没有办法的选择,毕竟时代不一样,使用的语言、阐释的角度都会出现不同的选择。

在20世纪初之前的时间里,中国山水画的构成是一个不断简化的过程,所有的山水画技法最终形成“勾”、“皴”、“染”、“点”四个主要的步骤,即先用墨线勾出山石的轮廓,再用各种皴法画出山石明暗向背,然后用淡墨渲染,进一步加强山石的立体感,最后用浓墨或鲜明的颜色点出石上青苔或远山的树木。这套程式是如此标准和有效,以致民国之前,经历很长的一段历史时期的控制和发展,这种曾经使中国山水画艺术生机勃勃地模式出现了生命力衰竭的症兆,这是一种艺术危机,实则更是一种文化危机。虽然清朝的艺术家们也试图从已经形成风气的考据学、金石学、碑学中去发现新的艺术构成语言,试图挽救中国古代艺术的生机,甚至还有吴昌硕这样的艺术大师横空出世,也很难挽救中国山水画艺术的颓势。这是一个文化大势,是西方文化借助于洋枪洋炮入主中国的症兆。无论过程和结果如何,实际上我们已经丧失了足够的文化自信,认为一切都是洋人的好,这种概念甚至已经深深铭刻在老百姓的心中,这种不健康的文化认识当然会导致中国文化价值观的衰落,更会导致中国山水画构成因素的创新出现短暂的停滞。例如《茶馆》中那个一身洋货的黄四爷,拿着一块洋表就趾高气扬,他表现的实则是一种文化话语权的丧失,是一个时代造就的文化悲剧。

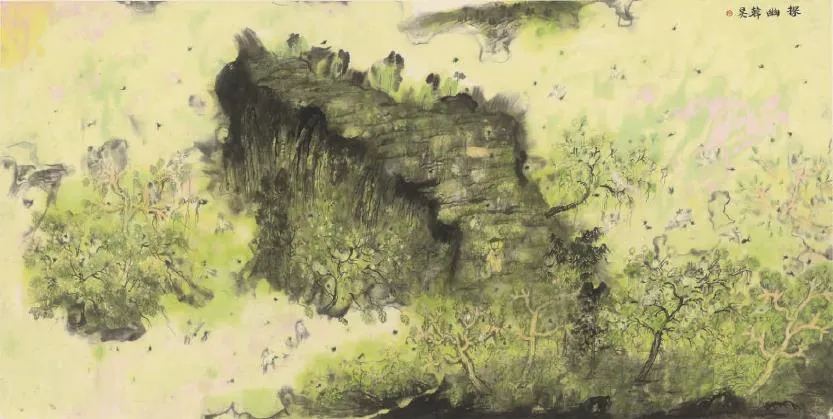

《探幽》

曾几何时,古代的艺术大师已经丧失了光辉的形象,董其昌的“南北宗”的争论也成了过眼的云烟。虽然欧洲直到“文艺复兴”时期才出现作为人物画背景的风景描写,到17世纪才开始有纯粹的风景画,但要求以西方绘画构成改造中国绘画的呼声随着康有为等人的大力提倡而逐渐获得了大众乃至艺术家们的支持和参与。虽然有金城、萧谦中等人的抗衡,但

毕竟在时代风气之下,任何抵挡时代潮流的力量都会显得十分无助而弱小,古代绘画的理论和技法这个时候都受到了不同程度的质疑和改造。“二高一陈”的岭南画派推翻了绘画在于自娱的古代传统,认为绘画就是革命的工具,徐悲鸿、刘海粟他们也在不同的领域进行同样的尝试。“诗中有画,画中有诗”这样的文人画标准只剩下一个理论上的赞许,更多的情况是我们对于中国山水画构成的改造已经显得迫不及待。

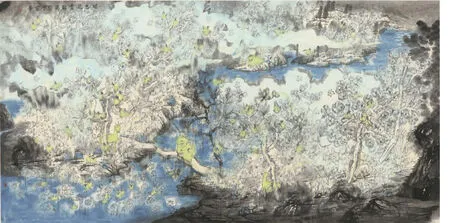

《清山远画眉》

《蝶恋花香》

20世纪50年代之后,随着苏联画风影响中国,很多人也开始认为水墨山水不写实,不实用,可以被淘汰。一个时期之内,大专院校的中国画系大都被迫改了名字,更何况那些诚惶诚恐的“黑”画家们?所以我们不难看到那个时代中出现了很多“崭新”的山水语言构成,很多人也曾经红极一时,但随着历史的进步和发展,我们的文化逐渐沉淀和恢复清醒,这些语言构成就显得过于强悍和霸道而被人们所抛弃。

当然,我们不能否则在这样的时代风气之下,中国画的构成出现了新的语言符号,蕴含着人文修养的艺术大师们还是借助于自己卓越的艺术本能创作出了一幅幅动人的画面。新一代艺术大师如黄宾虹、傅抱石、关山月、李可染、黄秋园、陆俨少等人吸收西方绘画理论,深入观察自然,创造自己的风格,使山水画重新注入生气,将山水画发展到一个新阶段。

黄宾虹在面对中西文化的冲突时保持了民族文化的自信。在四川游历的时候,月色下的夜山吸引了他,他不禁高呼:“月移壁,月移壁!实中虚,虚中实。妙,妙,妙极了!”山势的变化带来的形式感使他获得了一种新的艺术语言,从而使他“黑、密、厚、重”的画风成为他的艺术特色,摆脱了“怪、乱、黑、丑”的困扰,完成了艺术上的蜕变。

李可染说:“艺术一定要讲究形式,有人怕讲形式,以为讲形式会成为形式主义,这是一种有害的误解。我们要把讲究形式与形式主义区别开来,为表达和突出主题讲究形式,完全不同于那种为艺术而艺术的形式主义。”(王琢,《李可染画论》)为此,他在进行传统绘画语言的梳理,同时又把光引入画面,尤其善于表现山林晨夕间的逆光效果,使作品具有一种朦胧迷茫、流光徘徊的特色。用悲沉的黑色形成的基本色调,深深地抓住了人们的视觉,所以有人以“黑”、“满”、“崛”、“涩”来概括其艺术内涵。李可染探索的是一种对于中西绘画艺术融合的尝试,无论成功与否,都为中国现代山水画的构成提供了崭新而有效的个案。

除上述两人贡献比较大之外,潘天寿、傅抱石、黄秋园、陆俨少等人也对中国山水画的构成做出了各自的贡献,不过是有的人着重通过对传统的再继承和再解读,有的人是注重通过对新时代的文化精神再理解和再创作,角度和方法可能有所不同,但对于开创中国画构成的新局面所做出的贡献同样是巨大的。比如傅抱石和关山月合作的《江山如此多娇》开创了国画巨幅山水的先河,而陆俨少的“杜甫诗意图册系列”仿佛让我们回到了士大夫的雅致生活。艺术品质和艺术贡献上各有千秋,我们不好以同一个标准来衡量。

随着国家实力的提高,市场经济高速发展,文化交流的更加深入和广泛,对于西方理论的借鉴和吸收逐渐成为艺术界的趋势。很多年轻的山水画家试图通过新的构成因素创作“崭新”的中国山水画,描绘祖国的大好河山,表达对于祖国的热切爱恋,这些为我们研究中国现代山水画的构成提供了很好的素材。