汉画像中的农耕图与汉代农业试析

2014-03-14荆菁

荆 菁

(四川大学 历史文化学院,四川 成都 610044)

纵观汉画像的发展演变,其题材内容多种多样、兼容并包,俞伟超、信立祥先生曾将其分为8类[1]:生产生活、墓主仕宦经历及身份、墓主生活、历史故事、神话故事及祥瑞、天象和图案花纹;而李发林先生则将其归纳为4大类[2]:反映社会现实生活的图像(农业劳动、手工业劳动、狩猎捕鱼、车骑行列、战争等11种)、描绘历史人物故事的图像、表现祥瑞和神话故事的图像和刻画自然风景的图像。在这众多的题材中,生产生活始终是其中的一大类。农业劳动类的画像虽然数量并不多,但生动形象地反映了汉代农业的发展水平及特点、各地区间农业劳动的差异,对于农业考古和农业史研究具有弥足珍贵的文献史料价值。故此,本文试从汉画像出土资料较多的四川地区、河南地区、陕北地区以及山东地区等四个区域所出土的部分农耕图做一简要概述并就图中所表现出的地区间农业生活差异试作大略分析。

一、耕作图

据笔者粗浅的了解,汉代耕作类画像主要包括牛耕图与普通耕作图(包括水田耕作与旱田耕作等),其中尤以牛耕图为重。牛耕图的发现地点主要分布在山东地区及陕北地区,四川地区则主要为水田耕作,河南地区耕作图较少,为旱田耕作。下面试举例说明各地区的耕作类画像情况。

(一)牛耕图

根据出土资料,汉画像中的牛耕图主要分布在山东地区与陕北地区,另外,在江苏也有零星出土。其中所表现的牛耕方式亦有所不同,包括:

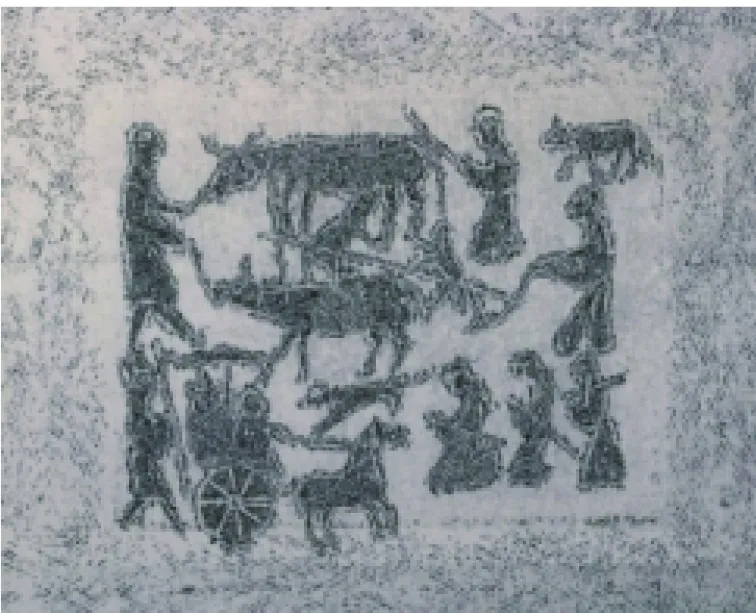

1.二牛三人式:如山东金乡县城东香城堌堆出土的牛耕图[3](图1),其中二牛拉一犁耕地,扶犁者一人、牵牛者一人、赶牛者一人。

2.二牛二人式:如江苏泗洪重岗出土的东汉牛耕画像石[4](图2),图片较为模糊,但可看出其为一人在前牵牛,一人在后扶犁,二牛在中间抬杠。

图1 二牛三人式牛耕图

图2 二牛二人式牛耕图

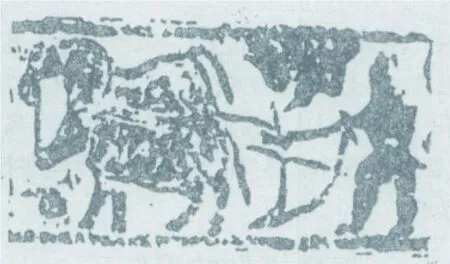

3.二牛一人式:如陕西绥德王德元墓出土的东汉牛耕画像石[5](图3),画面简单清晰,为二牛在前抬杠牵引,一人在后扶着犁;又如陕西绥德出土的东汉牛耕画像石[5](图4),图中所示与图3相似,多一儿童跟随其后,可能在播种。

图3 二牛一人式牛耕图

图4 二牛一人式牛耕图

4.一牛一马一人式:如山东滕县黄家岭出土的东汉牛耕画像石[5](图 5),图中部有二畜在前抬杠牵引,但细看可知其并非二牛,而是左边为牛、右边为马,后有一人扶犁,这可能为二牛抬杠的一个变种。

图5 一牛一马一人式牛耕图

5.一牛一人式:如陕西王德元墓出土的壁门左右立柱画像[6]有此类图像,其上部即为一牛拉犁、一人扶犁耕作的牛耕图,下部还饰有杆壮叶茂、谷穗硕大的谷物图。另外,陕西绥德四十里铺出土的墓门左右立柱四格画像中[6],第四格亦为一牛一人式。

上述牛耕图反映了两汉时期的牛耕方式,其所示牲畜数量与锄犁方式的不同,可能与当时各地的具体情况相适宜,也在一定情况下反映出汉代牛耕的一个发展态势,即二牛三人的方式随着技术的发展演变为二牛二人、二牛一人最后到一牛一人——正如张振新先生所指出的 “汉代的牛耕方式最初是二牛三人……西汉晚期,由于出现了可供调节深浅的犁箭,便取消了掌辕人,又随着使用耕牛技术的进步而取消了牵牛人,因而演变为二牛一人,此后一人二牛的犁耕法是东汉牛耕的基本形成”[7]。

还有一些牛耕图极为详细地描绘了当时农民劳作的景象。如山东滕县黄家岭出土的东汉牛耕画像石[5](图5),除中部所示一牛一马拉犁、一农夫在后扶犁之外,其画像左边三农夫执锄耕地,另一人手捧斗形器,可能在播种或浇水;再向左,有人担食而来,应是为田间农夫送饭;而右边有一棵大树,树荫下一人执杖悠然而坐,看起来可能为监督农夫劳作的监工。这块画像极为完整而生动地描绘了当时农民集体劳作的景象,是研究汉代农业生产不可多得的宝贵资料。

(二)普通耕作图

在四川地区,耕作图往往表现为水田耕作,这与当地气候有关。如成都市郊曾家包汉墓出土的“农作、养老图”[8]:其下部刻农作图,左为四块水田和一个有围堤的水塘,水田内种有水稻,塘内有船、鱼、荷花等;右为庑殿式吊脚楼房,房前二人并列踩碓,碓前有一耕者,在水芋地劳动。

在河南地区,耕作图出现较少。因地理原因,耕作图主要为旱作农业的耕作。如南阳市邢营画像石墓出土的“耕耘乐舞百戏图”[9](图6)。图分三层,下层右端为耕耘图:右部为一农妇,梳髻着长襦,左肩掮锄,柄端系一壶罐,锄部挂一篮状物,似在担浆送食。其前为庄稼地 ,长满禾苗,田间一农夫,头戴尖顶冠,裸露上身,正努力耕耘。

图6 耕耘乐舞百戏图

而在山东地区武梁祠中还发现有神农、夏禹执耒图像(图7)[10],形象地刻画出了用歧头锸掘地起土的情景,虽然画中人物为神农与夏禹,但其原型应该是当时汉代农民的形象。另外,在山东泰安县出土有农人除草的画像石[10](图8),图中的庄稼在茁壮成长,故农人所持锄头应是在除草。

图7 神农、夏禹执耒图

图8 农人除草图

二、其他农作图

在农业劳动类的汉画像中,除了耕作图外,还有一些其他展示当时人们农业活动的画像,如收获图、汲水图、舂米图等。这些反映农业生活的图像虽然数目不多,但种类多样、生动有趣,对我们了解当时的各种农业生产方式提供了直观的资料。下面以四川地区、山东地区和陕西地区出土的汉画像为例,对南北不同地区除耕作外的农业生产生活画像作一举例描述。

(一)四川地区

在四川地区汉画像中,其他农作图的种类丰富,包括舂米图、酿酒图、收获图及桑园图等。舂米图:四川邛崃市出土的舂米图画像砖[11]:图下部分为舂米,有二人在踩碓,内装粮食,上有一圆形物;其侧有漏斗,一人正在加料;上为干栏式建筑的粮食仓库。酿酒图:成都市郊曾家包汉墓出土画像石上刻有酿酒图[8]:一女子正从井中汲水,一牛车正在送粮,炊者执扇子煽火烹煮,上有人列坛盛酒;而酒糟则作为饲料,以供禽兽食用,周围的鸡、鸭等增添了浓厚的生活气息。收获图[11]:成都市郊汉墓画像砖上6人集体收获,割穗、选种、刈草等工序紧凑地结合在一起,动作敏捷。此图表明当时收获水稻是先割谷穗,再刈谷草,在割谷穗的同时进行选种,为我们研究当时的水稻收割及选种提供了宝贵资料。下种图[11]:成都新都县出土的画像砖上图绘4人,左两男子手持锄头边刨坑边后退,左两妇女弯腰在坑中下种,此图所绘春插点种的场景,过去在川西平原经常见到。

(二)山东地区及陕西地区

在山东地区出土的其他农作图有汲水图、拣粪图和对舂图等。在山东嘉祥发现有桔槔汲水画像石[10]——桔槔做成规整的支架,支架上系一横担的活动杠杆,一头缚重物,另一头系绳提水;还有辘轳汲水画像石[10]——井上部设有栏架,架上装置滑轮状的辘轳,用绳子通过滑轮转动向上拉水。这些汉画像中所描绘的汲水方式,显示了劳动人民的智慧,他们利用简单的机械装置,大大减轻了人力汲水的劳动强度。另外,在山东滕县龙阳店发现有拣粪画像石[6]:画中二马相对,右边一马正在排粪;马后一人右手执勾铲、左手执箕,弯腰正把掉下的马粪拣拾起来。拣粪图说明了当时积马粪以肥田的事实,不仅可以看出人们对粪肥的重视,而且显示出我国古代人民的勤俭美德。另外,山东滕州宏道院出土有对舂扬扇画像[10]:其第二层左段为对舂扬扇,有二人各执一杵在臼前对面而舂, 他们左边立一巨扇,一人弓步,一手扶扇柱,一手扯扇页,用力扇风;扇前一人双手高举一簸箕正往下倾倒谷物,地上已有一堆粮食。

而在陕西地区,还发现有收获图:陕西绥德延家岔出土的持镰收获画像[6],分三层,上层为建筑、人物、家禽家畜;中层为车骑迎宾;下层为七株谷穗硕长、成熟下垂的谷子,一农夫头戴便帽,身着长袄,手持短镰正欲收割。

三、农耕图所反映的汉代农业生活

在汉画像中,农耕图虽然所占比例不大,但却弥足珍贵。笔者认为,农耕图在汉画像中出现的目的,首先是为了展示墓主生前衣食无忧的生活;其次,汉代人视死如生、深信人死之后并未消失,而是其生活从一个世界转到了另一个世界,农耕图的出现应该也是为了能够让墓主在另一个世界继续享受衣食无忧的生活。另外,也有研究者提出一种新的看法,即农耕图的出现或许是墓主出于升仙考虑为在天宫缴粮纳税所做的工作:“这些劳动是阴间世界的劳动,他们生产的粮食不仅要交到墓主人所拥有阴间粮仓之中,满足以单个墓葬为单位的阴间小王国的生活,而且还要有相当一部分交到天仓之中,这是墓主人能够成为天界一员的必备条件,也可以说是向天仓进贡,只有这样才能使天界的神仙们有粮吃,那么以墓主人为主的此中人马也才有机会皆食于天仓。食于天仓即意味着进入天国,获得了永生,回归到天生而来的地方这不仅符合汉代人的丧葬观念,也暗合了汉代人天人合一的思想。”[12]笔者认为这种看法符合汉代人们的丧葬观念,但还有待人们的进一步考证。

另外,汉画像中的农耕图也体现了汉代农业的发展和南北地区间农业的差异。在农业的发展方面,各地所发现的牛耕图、收获图、酿酒图、汲水图等丰富多样的画像,反映了汉代农业繁荣发展的景象。如牛耕图所体现的牛耕技术的发展即可与史实相互印证——“汉代较大规模地推广牛耕技术有两次:第一次是武帝末年,具体主持此事的是搜粟都尉赵过。第二次是东汉前中期刘秀及明帝、章帝等”[13]。其次,各地区间农业的差异也可以在农耕图中得到一些印证:仍以牛耕图为例,基本其只见于北方地区(除江苏两地发现的牛耕图外),究其原因,汉代政治经济中心位于北方,牛耕技术应是从北方向南方逐渐推广。除牛耕图外,其他农耕图也反映出不少南北地区间的差异,如北方多旱作农业而南方则为水田耕作,再如四川地区的采莲图、酿酒图等亦独具地方特色,总的来说四川地区的农作图要比其他地区更加丰富多样。

汉代是我国传统农业发展的重要时期,汉代画像石中农耕图的描绘是这一经济现象的有力的见证。随着考古的不断发掘、资料不断完善,对此的研究将会更上一层楼。

[参考文献]

[1] 俞伟超,信立祥.中国大百科全书·考古学[M].北京:中国大百科全书出版社,2009.

[2] 李发林.山东汉画像石研究[M].济南:齐鲁书社,1982.

[3] 赖非.中国美术分类全集·中国画像石全集·山东汉画像石·2[M].济南:山东美术出版社,2001.

[4] 尤振尧,周陆晓.江苏泗洪重岗汉画象石墓[J].考古,1986(7):614-622.

[5] 钱小康.犁[J].农业考古,2002(1):170-181.

[6] 汤池.中国美术分类全集·中国画像石全集·陕西、山西汉画像石·5[M].济南:山东美术出版社,2004.

[7] 张振新.汉代的牛耕[J].文物,1977(8):57-62.

[8] 陈显双.四川成都曾家包东汉画像砖石墓[J].文物,1981(10):25-32.

[9] 南阳市文物工作队.南阳市邢营画像石墓发掘报告[J].中原文物,1996(1):108-117.

[10]蒋英炬.略论山东汉画像石的农耕图像[J].农业考古,1981(2):42-49.

[11]高文,王锦生.中国巴蜀汉代画像砖大全[M].中山:国际港澳出版社,2002.

[12]张今歌.汉画像石中农业生产劳动场景意蕴新探[J].许昌学院学报,2012(3):74-76.

[13]杨振红.两汉时期铁犁和牛耕的推广[J].农业考古,1988(1):166-173.