民俗旅游视域下的阿细祭火

——以云南省弥勒市西一镇红万村为例

2014-03-14王永军

王永军

(云南民族大学人文学院,昆明 650031)

民俗旅游视域下的阿细祭火

——以云南省弥勒市西一镇红万村为例

王永军

(云南民族大学人文学院,昆明 650031)

阿细祭火是云南弥勒彝族支系阿细人的一种重要祭祀活动,它再现了阿细先祖钻木取火的远古场景,是阿细民间传承下来的优秀民族文化。近年来,随着社会经济的发展,民族文化受到了人们广泛的关注。在民族文化可以资本化理念的推动下,阿细祭火重新进入了人们的视野。通过对阿细祭火民俗旅游资源概述、开发与保护的探析等,引发对阿细祭火民俗旅游的思考,以便传承阿细祭火民族文化,打造阿细祭火旅游品牌,促进社会、经济和文化的和谐发展。

阿细祭火;民俗旅游;开发;保护;红万村

阿细是生活于云南省弥勒市西山区的彝族支系,主要分布在西一镇、西二镇和西三镇,三个镇都属于山区,“阿细”是其自称。“阿细祭火”是阿细人每年都要举行的一项重要祭祀活动,以纪念阿细人的祖先掌握了人工取火这一重大历史事件。近年来,随着社会经济的发展,民族文化越来越受到重视,为了宣传和弘扬民族优秀传统文化并使之更好地服务于社会经济发展的需要,“阿细祭火”被作为一项重要的民族文化旅游资源得到开发,以支撑当地旅游业的发展。由于“西一镇红万村的阿细祭火至今保留着人类对火的最原始的崇拜,它向人们展示了古老原始祭火崇拜的精彩场面。”[1]为此,当地政府(西一镇政府)选取红万村为试点,对阿细祭火民俗旅游资源进行了一系列的开发与保护。

一 阿细祭火民俗旅游资源概述

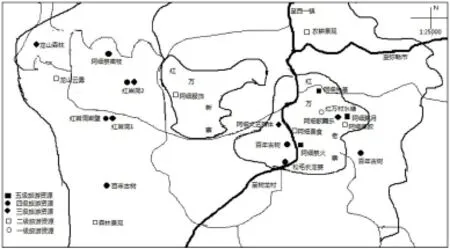

对于居住在弥勒市西一镇红万村的彝族阿细人来说,阿细祭火是一个比传统的火把节更为隆重的节日,它主要包括农历二月初二的祭密枝和二月初三的祭火。初二这天,各家各户拿一碗米、两炷香、五元钱交给村中祭祀人员,下午村中男子在毕摩的带领下赶着猪往村西边的龙山上祭密枝,祭祀完毕,人们就地共享圣餐。第二天,阿细妇女早早起床,到山上采摘松针,席地铺满长龙宴,而热情奔放的阿细姑娘、小伙子则以欢快的“阿细跳月”迎接外宾的到来,毕摩和寨老们则负责钻木取火之前的准备。这天中午,吃过松毛长龙宴,在毕摩和长老们的代领下,祭火骨干队伍来到村中祭火台旁边的一棵龙树(黄栗树,百年古树)下,举行“钻木取火”仪式。钻出新火后,人们抬着火神(木邓,传说居住在红岩洞)沿着大街小巷为各家各户迎送新火种。与此同时,祭火狂欢广场那里已经是一片欢乐的海洋,阿细歌舞乐文艺表演(包括阿细先基等)进行的如火如荼。等送完新火种后,阿细文艺表演也就进行的差不多了,人们抬着火神绕过水塘来到祭火狂欢广场,火神被尊放在场地的中央,人们尽情的狂欢,跳火神、跨火栏等,祈求火神保佑村寨平安、子孙繁盛。通过对阿细祭火民俗事象的简单描述,笔者认为阿细祭火蕴藏着丰富的旅游资源,其中自然旅游资源主要有:红岩洞、红岩洞岩壁、红万村水塘、龙山森林、百年古树、龙山云雾;人文旅游资源主要有:阿细美食、阿细文艺团体、阿细歌舞乐、阿细祭火、阿细祭密枝、阿细先基、阿细跳月、阿细摔跤、松毛长龙宴、阿细服饰。自然旅游资源与人文旅游资源组合有序。结合《旅游资源分类、调查与评价》(GB/T 18972-2003)[2],制定了阿细祭火民俗旅游资源的空间分布图(如图1)。

图1 阿细祭火旅游资源空间分布图

二 阿细祭火民俗旅游资源开发分析

在阿细祭火民俗旅游资源开发中,起主导作用是西一镇政府。他们在阿细祭火民俗旅游资源的开发中不断表现出强大的凝聚力以及充当组织指挥者的角色。“为了繁荣发展民族文化,挖掘阿细民族文化精髓,扩大和更深层弘扬人类文明、共建美好精神家园,充分展示人类文明最后的火种,以阿细祭火古老神奇庄严的魅力,促进西一民族民俗文化旅游业的发展”[3],他们对阿细祭火民俗旅游资源进行了一系列的开发(已经开发的项目包括阿细祭火、阿细祭密枝、阿细先基、松毛长龙宴等),西一镇政府聘请专家对阿细祭火进行艺术设计,对红万村的旅游进行整体规划,在保持原汁原味的基础上,充分挖掘民俗文化旅游资源,以促进当地经济的发展。

(一)阿细祭密枝

毕摩是彝族民间传统知识的集大成者,在阿细密枝祭祀中发挥着举足轻重的作用。随着社会经济的发展,毕摩的人数正在逐渐减少,红万村的第9代毕摩主要有两个人(何汝贵和何玉忠),而且都年事已高。为此,西一镇政府积极组织毕摩培训,帮助他们积极向上级申报民间传承人,从物质上给予一定的支持,面对毕摩传承后继无人的情况,让他们带徒授艺,实现了新老毕摩的顺利衔接。红万村在2009年挂牌成立的“弥勒县西一镇红万村延安精神研究组”(简称研究组),这个研究组的负责人是密枝祭祀的主祭毕摩,每到密枝祭祀前,他就召集全村60岁以上的老人和党员,商量密枝祭祀如何能在现代化的冲击下适应民俗旅游的发展。2012年笔者前去做田野调查时,看到主祭毕摩已经从头到脚都穿上了特质的服装,左胸还特别用彝语绣有意为“毕摩”的字符,不仅毕摩穿上了特质的服装,跟在后面的专门选出来的民族文化传承人都戴上了统一的黑瓜皮小帽,俨然是一个专业祭祀团队。[4]187在祭密枝的活动中,杀猪的汉子也由原来穿着与平时无异的服饰到开始绘身、装扮成原始人,再现了阿细先祖们狩猎的情形。随着旅游活动发展的需要,外来游客中的女性也允许进入密枝山,只不过禁止进入祭台周围,以满足游客的好奇感。密枝祭祀完毕,当地村民和游客会在山上吃一顿圣餐(也叫长龙宴),以唤起人们对祖先的共同记忆。在阿细祭密枝的旅游开发中,西一镇政府借鉴哈尼族的长街宴的经验,结合自己当地物产丰富的实际,形成了阿细人自己的特色美食阿细长龙宴。“许多社会中人们都认为,大家在一起进餐是为了在参加的人之间建立一种人为的亲属关系,因为人吃进同样的食物能产生与人具有相同血源的同样的效果”,[5]373通过食物当地村民与游客之间建立了一种亲密的关系,而且游客能够充分的体验到村民的热情好客。在第二天的松毛长龙宴上,西一镇政府还聘请专家重新编制了阿细酒歌,歌声嘹亮,游客从中也能充分感受到阿细人丰富多彩的文化。

(二)阿细祭火

随着阿细祭火影响力的不断扩大以及旅游人数的迅猛增加,西一镇政府适时创造了火神塑像并成立了火文化开发管理中心①,简化了钻木取火程序。在阿细人的传统中,钻木取火是一个很神圣的事情,“因为它不仅是对民族英雄的纪念,也包含着人们对未来生活的一种祈望,是一种连接过去、现在和将来的媒介”[4]183。在阿细的传统中,钻木取火之人必须是村里德高望重的毕摩或寨老,而且要辅之以一种当地叫火草的东西,钻木取火是一项持久的体力活,要进行很长时间才能取得火种。据88岁(2013年)的何汝明老先生介绍,他孩提时看见大人们用火草钻出过火,他成人后也曾经试过钻木取火,但是整个过程需要十余个手劲比较大的人轮番打钻,坚持两个小时左右方可钻出。[4]183在阿细祭火民俗旅游资源的开发中,由于毕摩年事已高,而且毕摩人手缺乏,钻木取火之人就由村里选出来的祭火骨干队伍中的壮年来进行。为了缩短游客焦急等待的时间,他们辅之以火草、火药进行钻木取火,可以在短短的几分钟之内取得火种,而且钻木取火之人是全身裸体彩绘之人,对于外来游客而言,满身的彩绘,加上绚丽的色彩、神奇的形状,最能吸引游客的眼球了,他们拍摄的图片很有震撼力。钻木取火的地点在《弥勒县志》是这样记载的:“村里选出的祭火队伍,在毕摩的带领下,抬着祭品到密枝林祭火神,并在原先备好的朽木上,用干木钻出火星,引燃火草,点着火把,置于“火神”(事先准备好的纸神人或泥神人)座下的火盒里抬回村内。”[6]519可以看出,以前钻木取火的地点是在密枝林中,为了发展民俗文化旅游,红万村于2006年争取到上级宣传部门资金15万元,群众出资投劳17万元,结合2007年新农村建设项目7万元修建了祭火台②,使钻木取火的场地固定下来,祭火台位于村中的主要道路旁边,这样可以便吸引更多的游客观看钻木取火仪式。

(三)阿细先基

阿细先基是阿细人的史诗,先基为“歌”之意,是这一诗歌作品和曲调的总称。由于受到现代化进程中强势文化的冲击,加上青年人追求时尚、淡化了传承古老史诗的热情,造成了阿细先基濒危的处境。为了抢救民族文化,发展民俗旅游,西一镇政府和弥勒市政府对此做了一系列的工作。从2005年以后,在每年一度的“阿细祭火节”中都举办阿细先基演唱比赛,并且设立了一二三等奖和若干鼓励奖,以便在更宽广的范围内传播阿细先基。在弥勒市政府的支持下,2007年阿细先基被列为“云南省非物质文化遗产名录”,2010年阿细先基被列为“国家级非物质文化遗产名录”。通过将阿细先基申请为非物质文化遗产,使原生态的阿细先基能够更好地传承下去。在阿细先基的传承中,传承人是至关重要的。弥勒市政府在民族民间传统文化资源普查工作的基础上,根据《云南省民族民间传统文化保护条例》,申报了一批包括《阿细先基》演唱者、资料保存者在内的民间艺人为民族民间文化传承人,确立了相关传承人的地位。[7]258如红万村的何玉忠于2012年12月被命名为《阿细先基》国家级代表性传承人,石真学于2013年5月被命名为市级《阿细先基》传承人。同时,弥勒市文化馆(非物质文化遗产保护中心)与各项目的代表性传承人签订传承目标责任书,明确责任,确保传承活动的顺利开展。对代表性传承人的传习活动进行量化管理,根据传承范围及数额对做出突出贡献的传承人以及每年开展正常传习活动的传承人,经弥勒市文化馆(非物质文化遗产保护中心)考核合格后,发放一定的补助经费。除此之外,何汝贵老毕摩则利用空闲时间,根据自己的记忆整理了两卷本的阿细先基,并且在传唱过程中注意运用现代手段(如录音等)记录阿细先基,对阿细先基材料进行了保存。据何汝贵介绍,为了更好地传承阿细先基,红万村于2010年又成立了老年人学校,与老年协会、延安精神研究组三套班子一套人马,三位一体的更好地挖掘阿细民族民间文化。他们每个季度的1号都要开展活动,将60岁以上的老年人、退休干部等组织起来,在红万村的民族民间传统文化传习点③传唱阿细先基等,使阿细先基的传承队伍扩大到百余人。

在阿细祭火民俗旅游资源的一系列开发中,为了提高“阿细祭火”品牌的知名度,镇政府积极加强对外宣传。在阿细祭火节期间,西一镇政府以公告的形式积极向媒体发送邀请,并通过网络、电视等媒体进行宣传,中央电视台、湖南电视台、台湾东森电视台等知名媒体先后进行了相继报道,阿细祭火现已成为彝族阿细文化的重要标志,国内外探寻原生态民族文化的专家、学者及欲一睹原生态阿细文化真容的游客络绎不绝。古老的阿细祭火的日子是逢每年寅月下旬的子日或午日④祭祀,他们为了发展民俗旅游,从2006年起,政府将阿细祭火的日子定为每年农历二月初三,以便于对外宣传。与此同时,西一镇还做了很多的工作,如积极加强基础设施建设(修建祭火台、祭火广场、民房改造)等,在《红万村旅游建设规划》中还要发展彝家餐厅、彝绣合作社、组建艺术团、艺术家创作基地、民族文化档案馆等。通过阿细祭火民俗旅游资源开发的分析,我们可以看出旅游资源影响价值较大的项目(阿细祭火、阿细先基等均被列为非物质文化遗产)基本上都已经得到了初步的开发,这也充分体现了旅游资源开发中优先发展旅游资源价值较大、附加值较高的项目。

三 阿细祭火民俗旅游资源的保护

在阿细祭火民俗旅游资源的保护中,西一镇政府抓住国家建设“社会主义新农村”、“云南旅游二次创业发展战略及规划”、“红河州十二五旅游发展规划”等有利时机,从政策上对阿细祭火旅游资源进行了一些保护。如西一镇政府积极组织专家向上级申报,在弥勒市政府的大力支持下,红万村于2005年被红河州政府公布为“彝族火文化保护区”,2006年成功的申请了“云南省非物质文化遗产保护区—红万”,2010年被评为“红河州州级文明村”。同时,积极帮助毕摩申报非物质文化遗产传承人,到目前为止(2013年10月),村里已经成功申报了1个国家级非物质文化遗产传承人,4个州级非物质文化遗产传承人,5个市级非物质文化遗产传承人。⑤虽然西一镇政府在阿细祭火民俗旅游资源的保护中做了一些工作,但是现实中仍是以开发为主,保护为辅。笔者认为应该合理利用资源、科学发展,在开发中对其进行有效的保护,按照环境规划进行建设、经营,达到资源的可持续性利用和保护环境相协调的作用。

(一)保护与开发传承相结合

对阿细祭火民俗旅游资源在科学普查的基础上,采取有效措施,并通过相关资源的合理开发利用促进资源的保护和传承工作。以开发促保护,加强对阿细祭火民俗旅游资源的系统挖掘、整理与保护。授承秉承传统,技艺精湛的民间艺人“民族民间艺术大师”、“民间工艺大师”等称号,开展争创“民间艺术之乡”、“特色文艺之乡”、“民族文化生态村”等活动,对阿细祭火民俗旅游资源进行动态的整体性保护,逐步建立科学有效的民族民间文化传承机制,丰富彝族阿细人的文化宝库,以突出阿细祭火民俗旅游资源的地方特色。

(二)注重生态环境的保护

自然资源需要生态建设与环境保护,民俗文化也需要生态保护。[8]良好的生态环境是发展民俗旅游的优势和依托,在未来的旅游开发中,一定要坚持发展旅游与生态培育及环境保护相结合的理念,走经济效益、社会效益与生态环境效益共赢的道路。对公众进行持续的多种形式的以保护生态环境、自然资源和生物多样性为主要内容的宣传教育,有效保护森林资源。民俗是社会环境的子系统,如果社会环境遭到破坏,或发生了某种突变,必然会影响到民俗的自然传承和变异,导致民俗旅游资源的巨大变化,可能由此而失去旅游吸引力。[9]制定保护原生态文化的制度,有利于使阿细祭火民俗旅游资源充分保持原汁原味,实现自然生态环境与民族文化生态和谐、可持续发展。

(三)进一步转变传统的观念

加强公众教育,对村民进行阿细祭火民俗文化旅游资源保护的教育,着重将阿细火文化活动形态发展成为民族文化旅游精品,使公众日益关注保护本民族的传统文化,形成自发地将本民族的传统文化习俗进行整理、创新和传承。同时加强农村公益性文化体系建设,推动农村乡风文明建设,培养有文化、懂技术、会经营的新型农民,树立旅游文化产业发展不忘保护的观念,提高全村农民的整体素质,从而促进社会的进步和发展。[10]

四 对民俗旅游视域下阿细祭火的思考

在经济全球化和现代文明的冲击下,传统文化正在逐渐失去赖以生存和发展的环境基础,[11]在与强势现代化的遭遇中,民族文化由于缺乏自信与基础,正在逐渐消解。在民族文化可以资本化理念的推动下,阿细祭火重新进入了人们的视野,阿细祭火民俗旅游资源的开发与保护是“当地人在全球化时代下将文化进行资本化运用,寻求新的发展机会的一种努力”[12],正如石甜所指出的,红万村的阿细祭火民俗旅游资源的开发与保护“是一种将传统文化带入现代化视角进行重建和延续的一种尝试”[13]。在这种尝试中,西一镇政府虽然对阿细祭火民俗旅游资源进行了一系列的开发与保护,但是现在仍然处于开发与保护的初级阶段,依然存在着一些问题,值得令人思考。

(一)祭火源头之争

随着社会经济的发展,国家越来越重视民族文化,各级各地政府纷纷挖掘本地区、本民族的文化,希望在保护好光辉灿烂文化的同时,能够利用深厚强劲的文化资源优势打造民族民俗文化旅游业。于是,各地出现了各种各样的民族文化的源头之争,阿细祭火也不例外。位于红万村北面的起飞村,认为他们村是阿细祭火的源头。笔者在进行田野调查时,起飞村村民告诉笔者,阿细祭火的源头在起飞,红万原来只是祭密枝,没有祭火,祭火是从起飞村传承过去的,红万村祭火的历史也就是七八十年。他们拿出《弥勒彝族文化概览》这本书,指出阿细祭火源头的文献记载:“早期‘祭火’起源于弥勒西一镇起飞村,选农历二月初属鼠或属马日举行。西一镇起飞村一直还保留着较为原始完整的“祭火”活动仪式。改革开放以后,由于发展民族文化旅游之需要,由当地政府倡导把弥勒县西一镇红万村选定为阿细祭火旅游试点,并把农历二月初三定为祭火节。”[14]189而红万村则坚持认为他们村才是阿细祭火的发源地,理由是他们村有阿细先祖木邓居住的红岩洞,有英雄祖先阿细(又叫阿猜)居住的石洞及阿细祭祀烧香的香炉等。笔者就曾祭火源头问题咨询过西一镇文化站站长杨文忠,据杨站长介绍,祭火在起飞村和红万村保留都比较完整,红万村的群众搞民族文化的热情高,积极性大,积极配合政府工作,于是从2006年起,镇政府出面将阿细祭火的日子定位起飞村农历二月初二,红万村农历二月初三,并且重点支持红万村的阿细祭火。近年来,红万村祭火的名声越来越大,一提起祭火,人们立马就想到了红万村,几乎忽略了起飞村,为此两村因为祭火源头之争弄得关系有些紧张。笔者认为,祭火的源头不管是在起飞村还是红万村,都属于西一镇,镇政府应该整合两个村的力量对阿细祭火进行搁置争议、共同开发,像“云南印象”一样,将阿细祭火打出品牌,搬上舞台,做大做强。或者到每年的“阿细祭火节”时,镇政府可以临时指派一个村搞祭火,其他的村庄都参与其中,这样既避免了因阿细祭火的源头之争而伤了村与村之间的和气,也有利于加强少数民族村寨之间的民族团结。

(二)毕摩态度问题

毕摩是民族文化的集大成者,毕摩在传承民族文化方面发挥着至关重要的作用。在阿细祭火民俗旅游资源的开发与保护中,不同的毕摩对民族文化的挖掘代表了不同的态度。红万村G毕摩是阿细祭火的主祭毕摩,他在民族文化的挖掘方面表现出了积极的态度。他很善于学习,喜欢看关于祭火的文章,每次进城,他都会到文化馆这些部门转一转,并有把相关的记录摘抄的习惯;他能够将“阿猜的故事”与当地的环境结合,发现阿猜的故地,使他的故事栩栩如生;他也善于接受别人的建议,与外来人员交流相对来说较多,在与外人不断的接触过程中,他也把别人的一些材料整合进了他的地方性知识。[4]181只要有利于宣传阿细祭火民族文化,G毕摩都会积极的响应。而起飞村R毕摩则持相反的态度,他认为老古老代传承下来的民族文化应该坚守,不能随意的加以改变,移花接木东拼西凑在一起的东西,丧失了民族文化的原汁原味,这样只能会破坏民族文化的原生态,使原本传承下来的优秀的民族文化遭到破坏。如阿细祭火的日子一直沿袭古老历史遗留的择日习俗,逢每年寅月下旬的子日或午日祭祀,如果逢在子日祭火,则在之后第七天的午日祭密枝山;反之,如果祭火逢在午日,则之后第七天的子日祭密枝山。这种安排符合阿细先民从结绳记事到以生肖纪年、月、日、时的历史记载,符合阿细先民原始意识的发展逻辑。起飞祭火的日子安排在每年的农历二月初二,红万安排在二月初三,这种安排既不符合阿细祭年习俗,也有悖于阿细先民钻木取火的传说(原始社会根本没有“二月初三”的概念),严重的破坏了阿细民族文化的原生性。⑥红万村Z毕摩则对阿细祭火民族文化的挖掘漠不关心,这与G毕摩的关系有关。听村民们说,在G毕摩主持祭祀之前,村里一直由Z毕摩主持祭祀,有一年村里遇到了大的自然灾害,群众就有了意见,认为Z毕摩祭祀的不灵,而且Z毕摩文化水平较浅,G毕摩文化水平较深一些,镇里为了发展民俗文化旅游的需要,祭祀工作就让G毕摩全面主持,造成了Z毕摩对民族文化的挖掘不闻不问。每当有学者下来做调研提及到祭火问题时,Z毕摩总是避而不谈或者是主动岔开话题,给学者的调查研究造成了一定的困难。在笔者看来,三个毕摩的态度都有待改进,对于阿细民族文化的挖掘是可以的,但一定要保持原汁原味,一定要包含着与过去传统的连续性,就像在《传统的发明》中说到的那样:“‘被发明的传统’意味着一整套通常由已被公开或私下接受的规则所控制的实践活动,具有一种仪式或象征特性,试图通过重复来灌输一定的价值和行为规范,而且必然暗含与过去的连续性。”[15]2在对优秀的民族文化挖掘中,要注重对其整个文化系统内涵的挖掘与理解,要正确处理好开发与保护的关系,应怀有一种敬畏的心态对待民族文化,思考传统文化的价值所在。只有这样,阿细祭火民族文化才能向着健康的方向发展。

注释:

①关于适时创造火神和成立火文化中心详细论述请参见拙文“阿细祭火民俗旅游资源开发与保护研究”,载《普洱学院学报》,2013年第5期。

②材料由西一镇文化站站长杨文忠提供,时间2012年8月。

③该传习点于2007年被命名为弥勒县第一批非物质文化遗产传习点。

④据说子日是阿细先民第一次使用自然火种的日子,午日是阿细先祖木邓钻木取火成功的日子。

⑤红万村非物质文化遗产传承人:国家级为何玉忠;州级为刘宝芬、何汝贵、武春学、昂凤学;市级为石学林、昂凤华、岳金仙、郭文光、石真学。

⑥材料是笔者在田野调查时访问R毕摩所得,访谈时间:2012年8月。

[1]王永军.阿细祭火仪式与生态和谐——以云南省弥勒市西一镇红万村为例[J].广东技术师范学院学报,2013,(8).

[2]国家旅游局网.旅游资源分类、调查与评价(GB/T18972-2003) [EB/OL].http://www.cnta.gov.cn/html/2008-6/2008-6-27-20-31 -36-7.html,2013-08-08.

[3]王永军.阿细祭火仪式的再生产调研报告[J].西江月,2012,(31).

[4]路芳.火的祭礼:阿细人密祭摩仪式的人类学研究[M].北京:北京大学出版社,2012.

[5][法]E.杜尔干.宗教生活的初级形式[M].林宗锦,彭守义,译.林耀华,校.北京:中央民族大学出版社,2002.

[6]弥勒县地方志编纂委员会.弥勒县志(1978-2005)[M].云南:德宏民族出版社,2008.

[7]弥勒县阿细跳月协会.阿细跳月论坛(第一辑)[M].昆明:云南民族出版社,2011.

[8]崔广彬,郑岩.关于民族地区民俗旅游资源开发的几点思考[J].黑龙江民族丛刊, 2007,(1).

[9]邱扶东.论民俗旅游资源的保护原则与方法[J].宁夏社会科学,2007,(4).

[10]王永军.阿细祭火民俗旅游资源开发与保护研究[J].普洱学院学报,2013,(5).

[11]熊正益.云南非物质文化遗产保护工作的实践与思考[J].民族艺术研究,2007,(2).

[12]马翀炜.众神狂欢与意义追寻——彝族阿细人驱火妖节日的人类学分析[J].民族艺术研究,2003,(3).

[13]石甜.阿细祭火:祭祀表演与文化重建[J].黑龙江史志, 2009,(14).

[14]弥勒县彝族研究学会,弥勒县民族事务局.弥勒彝族文化概览[M].昆明:云南民族出版社,2008.

[15][英]E.霍布斯鲍姆,T.兰杰.传统的发明[M].顾杭,庞冠群,译,南京:译林出版社,2008.

[责任编辑自正发]

The Sacrifice Fire of the A'xi under the Horizon of Folklore Tourism——Taking Yunnan Povince Mile Xiyi Town a Wanhong Village as an example

WANG Yong-jun

(School of humanities,Yunnan University of Nationalities,Kunming 650031,China)

A'xi Sacrifice Fire is an important sacrifice rites of the A'xi of Yi branch in Mile city of yunnan province. In recent years, with the development of social economy, the folklore tourism has received widespread attention. Under the impetus of the folklore tourism concept, the Sacrifice Fire of the A'xi back into people's field of vision. Through the analysis of summary, development and protection of the A'xi Sacrifice Fire folklore tourism resources, inheriting the national culture of the A'xi, create the unique charm of the tourism brand, enhance the visibility and influence of Hong wan village, building a new socialist countryside, which promote the harmonious development of the society, economy and culture.

The Sacrifice Fire of the A'xi;folklore tourism;development;protection;Wanhong village

C953

:A

:1008-9128(2014)01-0082-05

2013-08-24

云南省教育厅科学研究基金研究生项目:阿细祭火民俗文化场域中的壁画艺术研究(2013J002);云南民族大学研究生创新项目:阿细祭火仪式的再生产(2012YCX13)

王永军(1984—),男,山东泗水人,硕士,研究方向:民俗旅游资源开发与保护。