生态文明与少数民族特色村落建设

——以哈尼族传统村落为例

2014-03-14曹贵雄

曹贵雄

(红河学院,云南蒙自 661100)

生态文明与少数民族特色村落建设

——以哈尼族传统村落为例

曹贵雄

(红河学院,云南蒙自 661100)

2013年伊始,全国中东部地区陷入雾霾天气,PM直逼最大值;西北地区沙尘暴和极端气候持续不断;云南乃至整个西南地区又出现严重的干旱。但令人难以置信的是,还有这样一个地方天空湛蓝、绿树成荫、稻米飘香、泉水叮咚,这就是生态绿色家园——哈尼村落。本文将以田野调查为拮据,揭开哈尼族传统村落生态文明的神奇面纱。

生态文明;哈尼族;传统村落;特色村落

村落,作为一个地理意义上的范畴,它是由一定的地域界限、经济模式以及在社区空间中生存生活的人类群体构成的。在农耕社会,村落是村民生产和生活的场所,它不仅为人们提供安全保障,也是人们物质、精神、制度等文化的物质承载。我国许多少数民族的传统村落具有生态文明理念,它们是中华民族文化源头的根基与历史信息真实记载者,是中华民族的重要文化遗产,是民族自然观的体现。

十八大提出的“美丽中国”必须借助传统生态知识,方能有效实施。因此,借鉴传统村落生态知识,挖掘、吸收古人村庄规划设计生态文明理念“古为今用”,为我们反思现代生态危机提供一面镜子、一种参照。

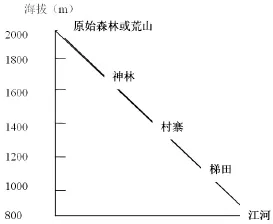

哈尼族是少数民族中最具特色和代表性的传统生态村落的缔造者,哈尼族传统村落具有尊重自然、顺应自然、保护自然,“天人合一”的“美丽乡村”的示范性模式。其模式为:从低海拔至高海拔基本格局是江河——梯田——村寨——森林“四度同构”(如图1)。这“四度同构”的村庄规划布局实现了村落生态与文明的统一,效能与节能的统一,开发与可持续发展的统一,旅游观光与生产生活的统一。

中国传统文化中的“风水”包括选择聚落地点、进行规划布局等知识体系。哈尼族村庄布局可以分为蘑菇房(村寨)、寨神林、梯田、江河等自然景观的布局。蘑菇房完全是人工建造,所以只需在适合的地点建造即可,而寨神林、梯田、江河等自然景观的布局,则要在顺应自然状况和规律的基础上进行。本文将对哈尼族传统村落“四度同构”的主要构成元素即“江河、梯田、村寨、森林”逐一分析,从中阐明哈尼族传统村落的生态文明理念。

图1 哈尼族村落布局剖面图

一 哈尼族村寨的选址

中国传统文化注重安土重迁的思想,因此对于定居场所的选择较为慎重,哈尼族古歌《普祖等祖》唱到“哈尼的寨子在那里/在骏马一样的高山上/哈尼的寨子像什么/像马尾聋在大山下方/大山像阿妈的胸脯/把寨子围在凹塘中央”。哈尼族村落一般选在海拔800-1900米等高线半山地带,在这一地区的平缓山梁向阳坡作为理想的居住地,这一带年均温度15°,全年日照1630小时,全年几乎无霜期,年均降雨量1600毫米,雨量充沛,气候温和。“山”与“水”是哈尼族村寨最基本的自然地形要素。山是坚硬、沉稳、庄严,竖直的,与天相接;水是柔软、流动、宽容、水平的,与地相连。哈尼族认为,海拔在1000米以下的河谷地带气候炎热,瘴疠横行,人们的生存和发展容易受到威胁;海拔在2000米以上的高寒山区则气候寒冷,不利于人畜、庄稼的生长发育。

哈尼族选寨址时,采用“风水”的挖坑撒谷种方式进行。部族长老们经过长时期的考察,选择一处公认为好的地方,由族人或长者挖一个碗口大小的坑,将三粒谷种头对头地放入坑内,然后用碗盖起来,大约抽一袋烟的功夫后将碗揭开,看三粒种子形态是否有变动。若三粒谷种保持原样,就认为这是一个“风水”好的地方,往后可以繁衍子孙,五谷丰登,六畜兴旺,可以建立村寨。若三粒谷种形态有变动,认为是一个“风水”不好,不适合建村立寨,必须另选地方。

哈尼族在选好寨址后,按照“风水”的要求规划整个村庄,哈尼族的传统村庄具有六大特征:(1)村寨上方,有寨神林,保佑村寨人丁兴旺的作用;(2)村寨下方,有地神林,保佑村寨五谷丰登、六畜兴旺的作用;(3)村寨中央,有增添塘,保佑村寨族人财源滚滚,年年有余;(4)村寨中间或村旁,有水井或清泉,保佑身体安康,吉祥如意;(5)村寨入口,有秋房,是村寨族人公共娱乐场所;(6)村寨界线,立有寨门,封堵各种瘟疫进入村寨。这六大特征反映了哈尼族向往人与自然和谐相处的美好生活的内心世界。

不论“风水”在中国传统文化中的作用,也不辩其是非对错,单从哈尼族的“风水”运用来说,它体现出了积极的生态意识。千百年来,哈尼村落都以“风水”指导人居环境的规划,这是顺应自然、重视人与自然及超自然之间和谐关系的表现。

二 哈尼族寨神林的布局及作用

哈尼族在长期的生产、生活实践中,懂得了森林与水源的关系、森林与梯田的关系,他们根据森林在哈尼族日常生活中所发挥的不同功能,将其划分为不同功能林区:寨神林区、公墓坟山林区、经济林区、用材林区等等。其中,寨神林区的布局安排是哈尼族传统村落最重要的事情之一,哈尼人从先祖那儿沿袭:认为没有天就没有寨神林,没有寨神林就没有村寨,没有村寨就没有家,没有家就没有人,寨神林是村寨的守护神,与每个人息息相关,我们就这样把一个寨子的平安与兴旺以及个人的命运寄托在寨神林里的那个“昂玛阿波”(寨神树)上,作为族人精神。因此,无论人口多与少,村头必有茂密的神圣不可“侵犯”的“护寨林”。护寨林内古藤缠绕,枝叶茂盛,神圣肃穆,那是族人顶礼膜拜的圣地。寨神林中要选棵古树为“昂玛阿波”。这棵树可由人栽种也可以是野生的,一般选黄栗树、锥栗树或其他树种、要选树干笔直挺拔、枝叶茂盛的常青树,树可大可小。正所谓:“山不在高有仙则名,树不在大有神则灵。”神树下放置一块平滑的大石板,称为“虎石”。人们对这块石板的要求很高,要找初升太阳能照到的地方的石板。据说,这块石板能压邪,压鬼怪,也可以“镇住敌对的村寨”。假如别寨的人动了这块虎石,往往会发生流血事件。可以说,哈尼族把寨神林视为与生命一样重要。

寨神林上方不准族人建盖新房,划定的寨神林范围内有围栏或石头围墙,不准任意砍伐树木和草丛,不准任何人员和牲畜进入。由于,平时对神林精心保护和管理,长年累月,神林与周边的风景林交错分布,形成了一片具有植物群落的丛林。哈尼族人认为寨子因有寨神灵的庇护而存在,一个人如果出生在这个村子里,不论他走到天涯海角,都受到寨神庇护、包括寨子的平安、兴旺、人杰地灵和一个人的生老病死、福寿安康等,所以就去祭拜它,向它祈求护佑。这就有了哈尼族神圣而隆重的祭寨神“昂玛突”活动。

祭寨神在每年农历二月属龙或属牛日进行,由寨子里“咪谷”主持。在“咪谷”的带领下,一家出一男子到寨神林树下,进行虔诚的祭祀。保护神圣的“寨神林”看上去似乎是出于某种宗教活动,但也因为如此,确保了树(森)林的完整性,它不仅绿化了一座座哈尼村庄,而且森林涵养水源的功能使哈尼山寨“修建”了一座座绿色的水库,让源源不断的甘泉供人畜共饮,灌溉水田。

哈尼人除了保护“护寨林”,还有植树造林的习惯。半山腰上的哈尼山寨,村寨上方的区域以树(森)林居多。虽然诸多历史原因很多原始森林没有保留下来,但次原始森林和人工植树林依然装绿了一座座山岭。附之而来的是“山有多高,水有多高”。山上有树(森)林,山下必有水,一条条甘泉、小溪、河流养育了一代代哈尼儿女。

三 哈尼族蘑菇房的建造及特点

哈尼族建筑从外形来看,主要包括蘑菇房、茅草房、封火楼、土掌房、千脚落地的干栏房、土司政权的衙署建筑、一正二厢三合院瓦房以及现代的钢筋混凝土结构房等几种类型。其中,蘑菇房是哈尼族传统文化底蕴最深厚的建筑样式。

哈尼族蘑菇房,顾名思义,就是房状外形像一个蘑菇体,它的墙基用石料或砖块砌成,地上地下各有半米,在其上用夹板将土舂实一段段上移垒成墙,墙体一般宽8米,纵深6米,高4米,厚度40厘米。屋顶以角度约45°四斜面或两斜面覆盖茅草顶或稻草顶,茅草或稻草厚度约30-40厘米,房门一般朝向梯田向阳方向。正房左右均建有耳房,成四合院式的蘑菇房群。

蘑菇房是哈尼族村民们日常起居的生活场所,哈尼族都非常重视居住的状况。蘑菇房的建筑形式、空间布局、装饰细节等方面,都展现了哈尼族的社会文化背景,因此,蘑菇房建筑可以被看做是文化的具体、有形的表现。所以它也必定是适应当地自然气候的产物。通过对哈尼族村蘑菇房的考察,可以发现其中富含着生态文明的智慧。

蘑菇房建盖材料以秸秆为主要原料秆,它在节能、环保、低碳等方面具有独特的优势。蘑菇房的构造是平顶碉式与干栏型二合为一,具有“墙壁式”与“构架式”的特点,有冬暖夏凉的功能。笔者认为,蘑菇房是最佳适合哈尼族村落生态的房屋形式,它的建造具有生态文明的理念,无论是从房屋的结构、布局,还是从房屋的建筑材料来说,蘑菇房都体现了节能减排、低碳生活的生态要求,而且这种方式是哈尼村中长期固定的生活形式,经过时间的验证,它也符合当地的环境。

四 哈尼族梯田开垦及功能

在人类学的观点中,生计方式决定着物质文化的方向,哈尼族祖祖辈辈靠梯田吃饭,靠梯田生存。梯田农耕是哈尼族的主要生计方式,农耕文化是她们的物质文化。

哈尼族村寨下方的层层相叠的千百级梯田,为哈尼人提供着生存发展的粮食——水稻。哈尼人把村落下方的缓坡、山梁开垦为梯田,梯田与村落呈均衡构建的态势,多数村寨踏出寨门就是梯田,梯田从寨子脚沿着山势盘绕到山脚河谷地带。哈尼族开挖梯田台地是从最底层的一级开始的,他们不借助任何仪器和机械,凭借一把短柄板锄,根据坡度的大小设计梯田的宽窄和长度,把高处的土方往低处搬远,以脚踩等办法夯实成台地,台阶不作人为的拉直,而是沿着地势自然弯曲伸长,使得台地的受力均匀而不易坍塌。在尚未挖通水沟之前,台地仍然种植旱地作物,通过施肥、挖翻等反复耕作来提高土壤的肥力和含水率,使得台地生土熟化。台地经过日晒雨淋自然沉降,就形成了稳固的基础后可引入水和泥垒筑田埂,然后灌满水,即成水田,如此一丘接一丘从底层向上逐渐延伸,形成; 长短不一、宽窄不同的梯田,层层叠叠。由山脚河谷一带逐渐延伸到山腰,形成气势磅礴的田山。

在生态人类学研究的视野下,生计方式的不同导致人与自然的关系有所区别。工业生产被认为是生态危机的原因之一;采集狩猎的生计方式虽然不改变自然环境,但是仅凭采集狩猎无法满足日益膨胀的人口数量;农耕生产方式虽然为了耕种特定的粮食产物而致力于改造自然,但是其中所含有生态智慧可以用于探讨人与自然的和谐均衡。

五 哈尼族村落江河的布局

哈尼族的村寨地势西高东低,每户房前屋后有顺地势修建的排水沟,居住在村中央地带的居民生活污水排入沿村内通道边修建的排水沟,居住在村寨的边缘区的居民生活污水排入村边的自然水沟中。从村中排出的水源仍然可灌溉梯田,特别到雨天,雨水冲洗通道上的畜粪,污水沿沟渠流入梯田,成为自然流水施肥,给稻作农耕提供了肥沃的生产条件。梯田里的水再汇入溪流,形成了常年流淌的江河。

同时,江河和梯田中的水蒸发而上,在山腰受来自南面海洋性季风和海拔高低悬殊的气候影响,形成云海水分在森林、村落、梯田等处形成降雨,在林中汇成无数的水潭和溪流,林中涵养的水潭和溪流给村落提供了最洁净的生活用水,并调节着村落宜人的气候。哈尼族村庄的排水、供水的双循环系统,充分体现了人与自然和谐共存的生态智慧,这个水体引导的生态理念具有普遍推广使用的意义,它是因势利导的产物,与现代社会中单一制式的水管铺设形成鲜明对比。

江河——梯田——村寨——森林“四度”为中心的哈尼族传统村落,处处渗透出生态文明的理念。在哈尼族的传统村落文化中,世界万物都有生命,世界万物都有都有神性,他们影响着甚至支配人的生活,所以,哈尼族通过“风水”选址、宗教祭拜、农耕仪式等方式,尊重自然、顺应自然、保护自然,达到人与自然的高度和谐。

[1]宣裕方,王旭峰.生态文化概论[M].南昌:江西人民出版社,2012.

[2]李克忠.寨神—哈尼族文化实证研究[M].昆明:云南民族出版社,1998.

[3]黄绍文.诺玛阿美到哀牢山—哈尼族文化地理研究[M].昆明:云南人民出版社,2007.

[4]王清华.梯田文化论—哈尼生态农业[M].云南大学出版社,1999.

[5]徐杰舜等著.风景郭洞独好—个古村落生态文明的人类学研究[M].哈尔滨:黑龙江人民出版社,2012.

[6]金平哈尼学会.金平哈尼族习俗[M].昆明:云南人民出版社, 2004:227.

[7]陆建辉.寨神林—哈尼人的精神家园[J].今日民族,2010,(4).

[8]黄绍文.中国哈尼族最后的蘑菇寨——箐口[M].昆明:云南人民出版社,2009:24.

[责任编辑龙倮贵]

Ecological Civilization and Construction of Characteristic Villages with Minority Nationalities——Traditional Villages of the Hani People for An Example

CAO Gui-xiong

(Honghe University, Mengzi 661100, China)

People have been puzzled by the bad weather of fog and haze in the Middle East department of China at the beginning of 2013 with the PM index reaching a maximum. Meanwhile, the sand storm in northwest and extreme climates have been sustained. Simultaneously, Droughts sweep the whole of southwest including Yunnan province heavily again. what´s hardly worthy of belief is that there still stands a ecological green home--Hani villages, in which the sky is clearly blue with trees shading the street and sweet smells of rice pervading in the air accompanied by the sound of spring water with a merry gurgle. The paper based on Fieldwork will reveal the mysterious veil of ecological civilization of traditional villages.

ecological civilization;Hani nationality;traditional village;characteristic village

C957

:A

:1008-9128(2014)01-0013-03

2013-06-06

曹贵雄(1982— ),男(哈尼族),云南金平人,讲师,硕士,研究方向:民族文化。