英美社会工作实务模式的历史、类型与实务模式演变的历史规律

2014-03-14刘继同

刘继同

英文摘要 Abstrraaccttss

英美社会工作实务模式的历史、类型与实务模式演变的历史规律

刘继同

本文首次系统回顾了英美社会工作实务模式的历史形成、发展、演变轨迹与时代特征,并将其划分为1900-1950年代、1960-1970年代、1980-2000年、2000年以来四大历史发展阶段。社会工作实务专业化、理论化、质量化与综合化是四个阶段的历史主题和时代特征。本文首次将社会工作实务模式划分为:方法技巧为基础的实务模式,社会工作教育实务模式,专门领域的实务模式,宏观、中观和微观模式,学科专业为基础的实务模式,理论流派为基础的实务模式,社会工作实务理论模式,混合型实务模式,结构化与功能化实务模式,综合性和制度化实务模式,全球性和跨文化社会工作实务模式,共计十一类实务模式。这些社会工作实务模式典型反映了现代社会工作实务模式的结构体系,清晰反映了英美社会工作实务价值化、专业化、教育化、理论化、模式化、国际化与文化化趋势。更为重要的是,本文首次全面系统分析了英美社会工作实务模式类型体系的结构、功能与演变规律,总结了英美社会工作实务模式类型结构性变迁历史经验,比较了不同类型实务模式的异同之处。最后,本文简要归纳了英美社会工作专业和社会工作实务模式发展变迁的结构化路径,探索了社会工作实务体系与社会工作专业发展的普世规律,为中国特色社会工作制度框架设计与实务模式建构提供了历史智慧,为构建中国特色福利制度与和谐社会,创造美好新生活贡献专业力量,指明了专业发展方向。

社会工作实务 实务模式 实务模式类型 实务体系结构 实务模式概念框架

刘继同,北京大学卫生政策与管理系教授(北京 100191)

一、英美社会工作实务模式的历史演变与时代特征

英美社会工作实务模式形成、发展、转型和日趋成熟的历史过程清晰,阶段明显,基本可划分为1900~1950年代、1960~1970年代、1980~2000年代、2000年以来四大历史发展阶段,典型反映社会福利制度、社会工作者、社会工作专业发展与社会工作实务体系的时代特征。不言而喻,每个时代的宏观社会环境、主要社会问题、社会工作者的构成、社会工作教育、社会工作理论、社会工作方法技巧、社会工作研究、社会工作者功能角色等因素的互动关系,决定不同时代社会工作的实务模式和实务体系,反映社会福利制度与社会工作专业发展成熟程度。需要强调的是,1900年以来,英美社会工作实务模式的建构与社会工作专业发展的道路由美国主导,因此,英美社会工作实务模式的历史演变与时代特征以“美国特色”历史经验为主要个案。同时,一方面是“非专业、非社工”慈善公益服务占据主导地位,尚不属社会工作实务范畴。另一方面,1900年以来,“社会工作”、“社会工作者”和“社会工作教育”等核心概念出现(Barker,R.L,2004),现代涵义的“社会工作实务”应运而生。因此,本研究时限将主要局限于20世纪百年的历史。

1900~1950年代是英美社会工作、社会工作者、社会工作理论、社会工作教育、社会工作方法技巧、社会工作研究和社会工作实务模式的孕育、萌芽和模式形成的早期发展阶段。20世纪前半叶,英美宏观社会环境是实现工业化、城市化与社会现代化。两次世界性大战、1930年代的大萧条和经济危机,一方面使美国成为西方中心,另一方面出现了现代性“社会问题”。英美面临的主要社会问题是城市贫困、儿童少年犯罪与行为矫正、家庭解组与功能角色异化、性、婚姻与家庭、疾病与医疗健康服务、社区服务与管理等,这些社会问题为社会工作的实务发展奠定了基础(文森特.帕里罗等,2002)。1900年以来,社会工作者的构成主要由接受过专业训练的社会工作本科生和硕士研究生组成,专业社会工作者取代非专业、志愿性和提供无偿性服务的慈善公益工作者成为主体(The Hollis-Taylor Report,1951)。1898年是美国社会工作教育元年。1900年以来美国社会工作教育发展迅猛,社会工作院校和社会工作教育课程大量涌现,有力地推动了社会工作理论、知识体系形成和社会工作专业的发展(Frumkin,M.&Lloyd,G.A,1995)。

1952年,美国社会工作学校联合会(AASSW)和全国社会行政学校联合会(NASSA)合并重组为著名的全美“社会工作教育理事会”(The Council on Social Work Education:CSWE),是社会工作教育权威认证机构。1959年发表了13卷著名的《社会工作课程研究》,建立了社会工作教育体系(Boehm,W.W,1959)。更重要的是,1900年以来,美国社会工作专业模仿医学、法学、教育和神学等专业发展的模式,主要通过“临床性、操作性、治疗性”个案工作方法、群体工作和社区工作方法技巧途径,特别是经过1930年代大萧条和经济危机,1950年代时社会工作者的专业地位已经确立(Richmond,Mary,1922)。同时,英美政府、基金会和社会工作专业团体有关社会工作的理论研究、政策研究和实务研究日趋增多,极大地推动了社会工作实务的知识应用、理论探索以及概念抽象能力的提高,对实务模式的经验总结帮助很大。如美国社会工作者协会(NASW)和全美社会工作教育理事会(CSWE)的诸多研究报告和杂志学术文章,其中尤以时任全美社会工作实务委员会(The National Commission on Social Work Practice)主席Bartlett,H.M,1958年发表的《社会工作实务的工作定义》一文最为经典和最为重要(Bartlett,H,1958)。总体来说,经过50年迅猛发展,英美社会工作专业价值观、专业伦理守则、专业知识基础和专业地位已经确立,社会工作实务观、实务概念框架、工作定义的内涵和外延已形成专业共识,这为日后社会工作实务模式蓬勃发展奠定了专业价值观、专业知识、专业方法和专业服务基础。社会工作专业化的“特征—过程”理论框架认为,社会工作专业化本质上是通过提高社会工作科学性、利他性与必需性,以维护和提高社会工作权威性与自主性,从而更好地服务人类与社会的动态过程。因此科学性、利他性、必需性、权威性和自主性是社会工作专业化的五大基本要素。专业化是统领社会工作方法技巧化、专业教育化、专业组织化和实务研究化的主要时代特征(柴定红,2010)。这意味着,没有专业的社会工作者和专业的社会工作实务,就不会有专业的社会工作实务模式。简言之,社会工作者构成的变化,社会工作教育培训的发展,社会工作知识结构与理论体系的建立,社会工作方法技巧的完善和社会工作实务研究的增多,为社会工作实务模式的形成奠定了广泛而深厚的基础。

1960~1970年代是英美尤其是美国社会工作实务模式大量涌现和迅猛发展的“黄金时代”,社会工作实务模式的理论概括与实践探索达到了鼎盛时期,是社会工作实务模式发展最重要的阶段。1960~1970年代的宏观背景是东西方冷战,是英国率先建立的“福利国家”体制在西方扩展时期,是英美“重新发现贫困”,是各式各样社会运动风起云涌、蓬勃发展的“社会革命”时代(查尔斯.蒂利,2002)。英美国家当时面临的社会问题纷繁、复杂、多样,政治、经济、社会和文化问题高度相互交织,资本主义社会内在矛盾与结构紧张,突出反映在反贫困、反社会不公、反越战和民权运动上。1960-1970年代,社会工作者主体由社会工作硕士(MSW)扩大为本科生,社会工作属于“专业人员”。1969年,全美社会工作协会成员资格首次向社会工作本科生开放。1974年,全美社会工作教育理事会认证本科社会工作课程,并将其作为专业社会工作实务的首个层次,六层次社会工作专业实务与人员体系形成(刘继同,2012)。1965年美国健康、教育和福利部,尤其是社会工作界,关注的主题是社会工作配置和层次、结构问题。与此相关,1962年社会工作教育理事会将“社区组织”作为社会工作教育的“专门方法和专门领域”。由微观的个案工作、中观的群体工作和宏观的社区组成的社会工作方法和专门领域的体系形成。更重要的是,1960年代是英美尤其是美国社会工作研究蓬勃发展和社会工作理论体系的形成时期。社会工作研究兴盛主要体现在多个领域,一是各类专业社会工作组织成立,如1979年成立的美国州立社会工作委员会联合会(AASSWB),它的主要职责是协调各州授予社会工作执照的程序和活动。二是大量社会工作研究杂志出现,如1977年发行的《社会工作研究与文摘》杂志,为社会工作研究和知识发展提供了专业交流平台。三是出版各类研究报告,如1974年出版的《世界社会工作教育指南》。四是社会工作教育领域中的优秀教材大量涌现。五是社会工作专业知识基础与专业实务理论体系形成,其最主要代表和典型例证就是多种多样和千姿百态的“社会工作实务模式”。美国学者Johnson1983年首版,1989年三版的《社会工作实务:通才视角》列举了27种实务模式,例如“沟通—互动型”模式、危机干预模式、现存模式、女性主义实务模式和功能性模式等(Johnson,L.C,1989)。简言之,1960~1970年代英美社会工作实务与社会工作专业发展的主题和最主要的特色是“理论化研究”。

1980~2000年是英美社会工专业实务体系与社会工作专业改革发展、结构调整和质量化阶段。1980年代以来,英美宏观背景是东西方冷战结束,经济全球化发展迅猛,以撒切尔和里根为代表的新右派上台执政,福利国家改革浪潮席卷英美和整个世界,提高“成本—效益”要求强烈。1980年代以来,如何增强福利接受者的工作动机和工作意愿,提高福利接受者的综合能力,降低和减少福利依赖,创造更多就业机会,将工作和福利结合起来等,是最主要的社会问题(罗伯特.索洛等)。1980年代以来,英美社会工作人员构成的专业水平提高,社会工作人员实务能力和综合能力建设问题突出(大卫.D.迪布瓦,2005)。如从专业社会工作人员的从业领域分布来看,绝大多数的美国社会工作人员都在健康与精神健康领域中工作(Sarah.Gehlert,2012)。1980年以来,英美社会工作教育体系进一步明确和提高了社会工作人员的专业精神和专业能力培养标准,如1960年颁布,1996年修改的NASW社会工作伦理守则,对社会工作人员提出了更高的专业和伦理要求(沈黎、刘斌志,2008)。1980年以来,社会工作知识基础与理论视角中发展最快的是对社会工作干预结果进行评估研究的知识理论,规划、倡导与预防、咨询、治疗、康复、绩效评估和行政管理的实务体系与理论体系的形成(彼得•罗西等,2002)。1980年以来,英美社会工作实务的研究重点由实务模式转变为社会工作实务分类标准和专业服务标准,原因是“社会工作实务模式”的普适性、多样性、失衡性、两面性等共同指向社会工作“标准化”(钟舒扬、王阿憧,2011),反映英美追求全面质量管理的制度化发展方向,社会质量、专业质量和服务质量成主题(Martin,L.L,1997)。如NASW1982年制定的“社会工作实务分类标准”(Standards for the Classification of Social Work Practice),证据为本(evidence-based)的实务,最佳实务案例和社会工作干预结果绩效评估等。这些既是社会工作实务新领域,社会工作研究的最新发展趋势,又是社会工作实务的新方法技巧。总体来说,1980—2000年代英美社会工作实务体系与社会工作专业发展的最主要特征是“质量化”。社会工作实务与专业发展质量化体现在诸多方面,如社会工作实务体系与专业服务标准化、法治化等。简言之,1980~2000年代是英美社会工作实务体系与社会工作专业发展结构转型和战略升级的关键时期。

2000年以来是英美社会工作实务体系与社会工作专业发展的多元整合、融合创新和体系建设阶段。2000年以来,英美和世界各国的宏观背景是政治、经济、社会、文化全球化和文明的冲突,ASARS疫情、禽流感、环境保护、清洁能源、金融危机和欧债使人们深切感受全球化生活。2000年以来,主权国家的社会问题与超国家的全球问题相互交织一起,边界日趋模糊(罗宾.科恩等,2001)。2000年以来,英美社会工作者构成再度发生结构性变化,社会工作者群体的知识和能力水平提高。2000年以来,英美社会工作教育越来越强调行动和反思性的教育理念,强调课程基本标准、文化特色及国际发展相互融合,强调教育者集教育、研究及社会服务为一体的综合性能力(刘斌志,2010)。与此相关,进入21世纪以来,伴随社会工作理论发展趋势多样化和社会工作实务的趋同性加强,社会工作理论研究范式多元整合趋势明显,并引发社会工作理论研究范式整体性变迁与整合式发展。英美实证主义、人文主义和批判主义三种社会工作理论研究范式融合、交叉和创新趋势明显(文军,2012)。换言之,1950年代以前盛行的社会工作哲学基础实证主义,1960—1970年代盛行的人本主义传统,1970-1990年代盛行的激进主义,1970—1990年代盛行的社会建构主义传统趋于“融合”(何雪松,2007)。2000年以来,英美日趋盛行涵盖哲学基础、理论视角、经验总结、方法技巧、行动研究、绩效评估和发展前瞻的综合性和系统性社会工作研究,社会工作研究理念、目标和方法发生变化(布赖恩.科尔比,2010)。同时,英美社会工作实务在理论视角、实务领域、干预模式、方法技巧和管理体制等方面呈现十大发展趋势:(1)实务方法嬗变;(2)认识论的多元化;(3)介入取向的持续论争;(4)证据为本实务的兴起;(5)介入聚焦的转移;(6)专业关系的重构;(7)短期治疗和折衷模式的盛行;(8)研究重要性日益凸现;(9)社会服务机构的新管理主义取向;(10)社会工作教育不断革新(何雪松、陈蓓丽,2005)。2000年以来,随着全球社会科学研究范式的多元整合和交叉融合,英美各种带有综合性的社会工作整合模式开始出现,并有引领社会工作发展潮流的趋势,而且实务模式上升为制度模式(文军,2010)。总体来说,2000年以来,英美社会工作实务体系与社会工作专业发展的主要特征是融合式创新,综合性、系统性、多元化、体系化和整体性特征明显,显示社会工作实务与专业发展日趋成熟。简言之,2000年以来英美社会工作实务与专业发展具有越来越多的“普世意义”,彰显普世规律。

二、英美社会工作实务模式的界定取向与分类标准

社会工作实务模式是个核心概念,其内涵深刻,外延广泛,现存的界定角度多种多样。如何认识、理解、界定社会工作实务模式是社会工作实务研究、理论研究和社会工作专业发展的基础工作。社会工作实务模式概念的构成要素主要由三部分组成:一是社会工作,二是实务,三是模式。社会工作泛指人类社会各式各样帮助服务活动的总和,基本等同于英国的“社会服务”或美国的“人类服务”概念,核心要素是人类社会,多样形式,帮助性质,服务活动和聚合物。中文“实务”(practice)概念的翻译是个比较困扰国人和学界的问题。实务概念有“名词”和“动词”两类性质。一般来说,名词性质的实务概念通常被翻译为实践、实际、练习、实习、熟练、惯例、习惯做法、习俗,(医生和律师等的)业务、开业,(法律领域中的)诉讼手续等。动词性质的实务概念通常被翻译为在实践中、实际上、在不断练习中、熟练的、(医生和律师等专业人员的)在开业中、实行、实施等,两类性质概念的共同之处是实践、行动和活动。笔者2012年的一项文献回顾研究发现,一般来说,中国学者比较喜欢使用“实践”的概念,通常不太喜欢使用“实务”的概念,即使是在社会工作专业文献中“实务”的用法也不普遍(刘继同,2012)。但是,需要强调的是,这种思维方式、遣词造句和国人用词偏好的中美文化差异,并不影响对实践或实务概念涵义的社会理解与专业理解。总体来说,实践或实务概念的内涵清晰明确。实践或实务泛指人类“有形”和“无形”社会活动的总和,这包括思想、观念和心理活动。简言之,社会工作概念是社会工作实务概念的基础,社会工作实务概念是社会工作实务模式概念的基础。

比较而言,社会工作、实务和模式三个概念中,人们对模式概念理解的争议最多、最大。因为模式概念可大可小,不同人群、不同时期、不同学科、不同角度会有不同的理解和界定。《现代汉语词典》中,“模式”的解释是:“某种事物的标准形式或使人可以照着做的标准样式。”显而易见,事物、标准形式或标准样式、使人可以照着做的方式,是此概念的三个要素。柳拯认为,“模式”一般指的是研究社会现象的理论图式和解释方案,同时也是一种“独特思想体系和思维方式”。这个定义的主要构成要素是研究(社会活动性质)、社会现象(研究对象)、理论图式、解释方案、独特的思想体系和思维方式(四种不同研究结果或表现形式)(柳拯,2010)。与此类似,美国著名的社会工作学者认为,模式(Mode)是社会现实的一种呈现。例如,社会工作者运用“生活模式”来表达社会环境中影响案主的力量和受案主影响的力量之间的互动关系(Barker,R.L,2004)。美国社区工作模式专家罗斯曼认为,“模式是一个较为具体、详细和严谨的内在性模型”(J.Rothman,2003)。实际上,模式概念内涵外延界定的多样化、复杂性主要来源于宏观、中观和微观视角并存。从最宏观角度看,有时候模式等同于世界、制度、体系、体制、国家、模型、类型和视角等。例如丹麦学者将西方福利国家制度划分为盎格鲁-撒克逊模式,主要特点是自由主义,如美国。第二种是欧洲大陆传统模式,主要特点是与就业和贡献相关联的社会保险计划,如德、法等国。第三种是社会民主模式,主要特点是国家、市场与公民社会高度整合,代表是北欧国家(考斯塔·艾斯平、安德森,2003)。显而易见,模式概念是宏观、广义、制度取向和综合性的,涵盖范围甚至超越主权国家范围。实际上,福利资本主义的“三个世界”意味西方国家福利制度的三种基本类型,或是“理想类型”。更为重要的是,模式概念的这种宏观、广义、制度和综合取向对当代中国发展具有现实意义。近些年来,国内外学术界和理论界有关“中国模式”概念界定、研究、争论是一个典型例证。什么是中国模式?中国模式的基本内涵外延是什么?是否存在中国模式?应不应该提中国模式?中国模式是否是个新故事?中国模式的本质和特征是什么?中国模式的时间跨度是多长?中国模式与传统现代化理论是个什么关系?中国模式与中国特色社会主义发展道路是个什么关系?这些议题和争论的根源都源于对模式概念的理解。核心概念至关重要(李士坤,2010)。简言之,模式概念的内涵外延、界定视角和专业理解是社会工作实务模式研究的基础与前提。本文将主要从社会福利制度与社会工作专业角度界定、研究和归纳总结社会工作实务模式。

需要强调的是,社会工作实务概念不是社会工作与实务概念“机械相加”,而是“有机整合”。美国学者认为“社会工作实务概念”(social work practice)是指,(社会工作者)“运用社会工作知识和社会工作技巧,执行社会的委托,采取与社会工作价值观相一致的方式提供社会服务。(社会工作者)实务包括修补、恢复(对那些社会功能受损害者予以康复)和预防服务……(社会工作)实务可以分为微观实务、中观实务和宏观实务三类”,这清晰、明确地界定了社会工作实务概念的内涵(Bark-er,R.L,2004)。这个概念的主要构成要素有八个,一是社会工作知识;二是社会工作技巧;三是履行社会的委托;四是采取与社会工作价值观相一致的方式;五是提供社会服务;六是社会工作实务范围,包括预防、治疗和恢复三大类性质的服务;七是社会工作实务的层次结构和社会干预范围,分为微观、中观和宏观三类;八是社会工作实务的行为主体是社会工作者。无专业的社会工作就无真正社会工作实务。更为重要的是,本文主要使用“社会工作实务模式”的概念,而非“社会工作模式”的概念。中国学者朱眉华、文军认为,社会工作模式是指在社会工作实践过程中逐渐形成的具有普遍适用性的工作方法,并在一定程度和范围内指导社会工作实务,缺乏核心要素的“实务”(朱眉华、文军,2006)。按照相似学术习惯和用词偏好,文军认为“社会工作模式是以社会工作理论为基础,贯穿于社会工作整个过程中的一种概念化设计与经验总结”。2010年认识比2006年更加深入(文军,2012)。有鉴于此,这意味社会工作实务模式不是社会工作、实务和模式概念,或是社会工作与实务模式概念的机械相加,而是社会工作、实务和模式概念的有机整合,三者存在内在的逻辑关系。不言而喻,社会工作实务模式概念内涵外延和组合形式自然比社会工作实务更加丰富多彩。社会工作实务模式源于社会工作实务,是社会工作实务理论体系的最高层次,地位重要(刘继同,2012)。简言之,社会工作实务模式泛指对社会工作者提供直接或间接社会服务活动的理论化总结。

文献回顾表明,目前,中国学者对社会工作实务模式的研究不多,社会工作实务模式亟待深化。2013年3月28日,笔者运用“社会工作实务模式”作为关键词,CNKI检索结果是共有24条记录。3月2日,笔者运用“社会工作实务”作关键词,CNKI检索结果是共有515条记录。其中使用“社会工作实务模式”概念的文章屈指可数。3月5日,笔者使用“社会工作模式”作为关键词,CNKI的检索结果是共有95条记录,其中有关社会工作模式文章只占50%左右。综合来说,目前,中国学者对社会工作实务模式研究呈现出一些显著特征,反映出现实的状况。一是相关研究起点时间较晚,中国有关社会工作与模式的较早文章是1990年代出现的(曾乃明、陈树强,1994)。二是相关研究成果的数量较少,缺乏必要的数量规模,从某个侧面间接反映相关研究的滞后。CNKI检索结果的时间跨度一般是源自改革开放以来,检索范围覆盖杂志、报纸和会议论文。三是中国学者更多喜欢使用“社会工作模式”的概念,而不是“社会工作实务模式”的概念,“社会工作实务和社会工作实务模式”概念使用率偏低,间接反映了中国社会工作实务模式研究的滞后性。四是作者对核心概念的理解千差万别,因人而异,每个人心目中概念的内涵外延均有所不同。最宏观、最广义和综合性的社会工作实务模式概念,中观的、社区和组织为基础的社会工作实务模式概念,以及微观、治疗、具体干预方法技术为主的社会工作实务模式概念并存共生。例如,改革开放以来,中国“由政府负责的,非专业化”的社会工作模式面临全面结构转型,这里的社会工作模式已非单纯的社会工作实务模式,而是中国社会工作“体制或制度”(朱力,1997)。五是中国学术界尤其是社会工作实务界与社会工作教育界对英美社会工作实务模式了解、介绍不多。社会工作实务与实务模式概念主要是“美国特色”社会工作研究的“重要主题和基本内容”。2013年3月2日,笔者运用“美国社会工作”作为关键词,CNKI检索结果是共有34条记录。但是,其中对美国社会工作实务与社会工作实务模式全面、系统介绍、引进的文章屈指可数(严樨,2012)。六是每个作者对社会工作模式或社会工作实务模式内涵外延界定和模式分类标准因人而异。有鉴于此,英美现代社会工作实务的结构与体系是什么?英美社会工作实务模式的主要类型与结构特征是什么?英美划分社会工作实务模式类型的主要区分标准是什么?英美尤其是美国社会工作实务模式演变的历史规律是什么?是本文试图回答的基本性实务研究问题。

社会工作实务模式的类型划分和分类标准是实务模式研究的理论前提、基础和出发点。综观国内外学者的研究,有关社会工作模式或社会工作实务模式的划分角度与分类标准多种多样,反映不同作者截然不同的学科视角、理论背景、研究目的、研究问题、研究方法和研究视角。不言而喻,划分角度和划分标准的不同,必然会带来社会工作模式或社会工作实务模式的不同。例如美学者Johnson1983年首版,1989年三版的《社会工作实务:通才视角》列举了27种社会工作实务模式。按照英文字母排列顺序,它们分别是沟通-互动型模式(communicative-interactive)、危机干预模式(crisis intervention)、两种发展型模式(Developmental)(Boston&Tropp)、存在模式(Existential)、女性主义实务模式(feminist practice)、功能性模式(Functional)、格式塔治疗模式(gestalt therapy)、整合性模式(Integrative或Integrating practice models)、生态学的系统工程模式(Ecological systems model)、生活模式(Life model)、地方发展模式(Locality development)、协调模式(mediating)、解决问题模式(Problem solving)、社会心理模式(psychosocial)、理性模式(Rational)、现实治疗模式(reality therapy)、治疗性或补救性模式(Remedial)、处境化模式(situational)、社会行动模式(social action)、社会目标模式(Social Goals)、社会化模式(socialization)、社会规划模式(Social planning)、社会行为模式(Sociobehavioral)、结构性家庭治疗模式(Structure family treatment)、交易行为分析模式(transactional analysis)、任务模式(task)、价值观澄清模式(value clarification),多模式并存(Johnson,L.C,1989)。显而易见,这里存在价值观澄清、以某种社会目标为基础的实务、心理学等学科专业视角、以某种理论或主义为基础实务、干预服务功能作用角度、社会工作方法技巧等多种划分标准。简言之,社会工作实务模式的划分标准与模式分类议题本身就是值得深入研究的基本问题。

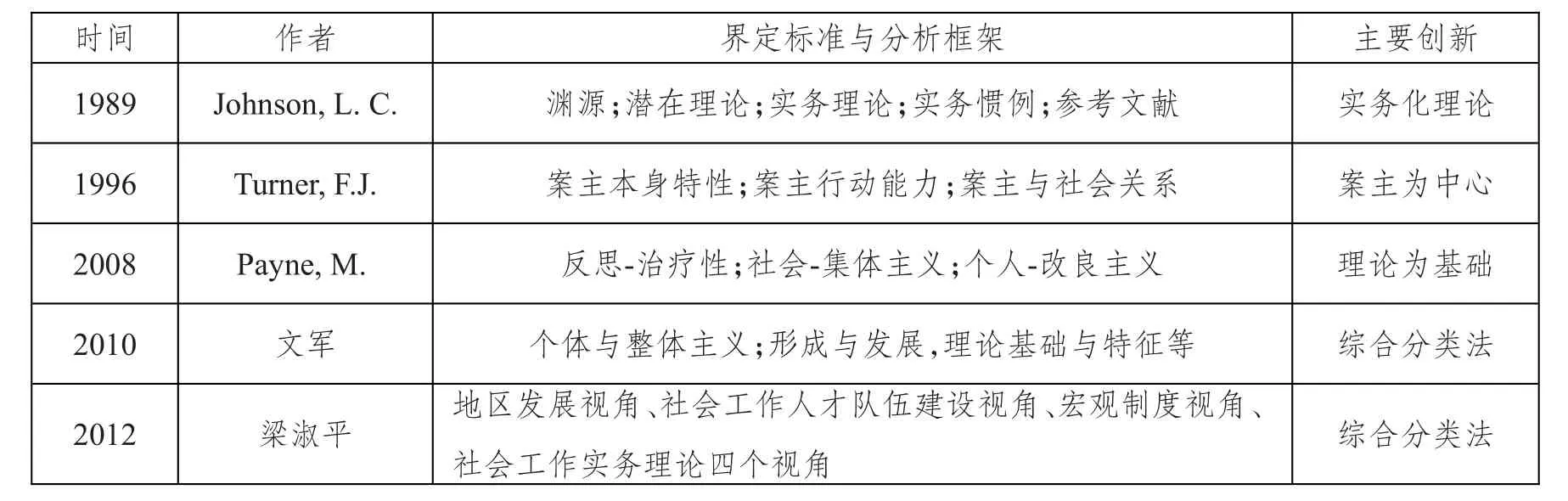

文献回顾发现,中外学者已提出的社会工作实务模式的类型划分和分类标准多种多样,基本涵盖了中外所有社会工作实务模式或实务类型,为全面介绍英美社会工作实务模式奠定了基础。美国学者特纳从案主本身的特性、案主的行动能力,以及案主与社会的关系三个角度,将社会工作实务模式划分为三大类:第一类是精神分析模式;第二类是增权模式;第三类是危机干预模式。这意味着社会工作服务对象的生存状况是划分模式的主线,“案主为本”色彩浓厚(Turner F.J,1996)。无独有偶,英国社会工作理论专家佩恩也认为,按照对案主的不同取向,社会工作理论和社会工作实务可以划分为三大基本类型,即反思性-治疗性、社会主义-集体主义、个人主义-改良主义,反思性-治疗性包括人本主义理论与模式,社会主义-集体主义包括增权理论和模式等(马尔科姆.佩恩,2008)。需要强调的是,中国学者习惯或喜欢使用“视角”、“观点”等概念,来表达理论为基础的实务(赵一红,2012)。更为重要的是,中国学者不同于英美学者的界定取向与分类标准,如以“地区”命名的模式。而且,中国地理区域为基础的社会工作实务模式内涵和外延多种多样,如实务、体制和管理(童志锋,2012)。还有学者从地区发展视角、社会工作人才队伍建设视角、宏观制度视角、社会工作实务理论四个视角,或是四个分类角度,全面回顾和简要介绍了中国大陆地区社会工作发展四大类基本模式(梁淑平,2012)。文献回顾发现,目前,中国学者群体中最具有代表性的实务模式研究成果来自于文军及其团队。他们主要是从形成与发展,理论基础与特征,处置原则与过程,实务技巧和运用四个层面,首次全面、系统、简要地将西方社会(主要是英美)的社会工作实务模式介绍给中国的读者。按照他们的界定取向和四个主要的分类标准,他们主要划分为人本中心模式、问题解决模式、危机干预模式、行为治疗模式、家庭治疗模式、游戏治疗模式、叙事治疗模式、成长小组模式、任务中心模式、精神分析模式、社会目标模式、交互分析模式、社区发展模式、社会行动模式、社会支持模式、一般系统模式、生态系统模式、存在主义模式、女性主义模式、多元文化模式、整合发展模式,共计21种社会工作模式,为理解社会工作实务模式奠定了基础(文军,2010)。简言之,中外学者对社会工作模式或社会工作实务模式概念的内涵和外延界定取向多种多样,既有方法类视角和专门领域类视角,又有理论视角和服务对象视角,还有多因素综合性视角,既有西方国家和英美的分类标准,又有中国独特的分类标准,凸显出了社会工作实务模式的多元化状况。

表1 中美部分学者社会工作实务模式界定取向和分类标准一览表

三、英美社会工作实务模式的主要类型与结构特征

英美社会工作实务模式的第一种类型是社会工作“方法类”为主的社会工作实务模式。方法类实务模式产生的宏观制度背景是20世纪初期,属于社会工作实务与社会工作专业发展的早期。当时社会主导和盛行的社会理论是进步主义和乐观主义,相信社会经济发展前景越来越好。当时社会主流价值观念、思想意识和社会态度是科学、民主、自由、进步、专业和福利等。方法类实务模式历史渊源和实务来源是19世纪“非专业”慈善公益服务和社区睦邻运动等。方法类实务的基本涵义是以某种社会工作助人方法为核心的专业实务活动的总和,例如社会个案工作方法。需要强调的是,社会个案工作最初并非是单纯社会工作方法,而是社会服务领域。社会个案工作兼具社会服务视角、实务理论、服务对象、服务领域、服务方法等多种角色(Richmond,M,1917)。社会个案工作多种角色之间社会边界与结构功能区分并不明显,反映专业发展的初级阶段。方法类实务范围不断扩大,内容不断增多,由最初的个案工作,扩大为群体工作和社区工作,由微观治疗方法扩展为宏观社会工作方法,社会工作方法类实务逐渐成为重要的类型(Roberts,R.W.&Northen, H,1976)。方法类实务起源于20世纪初期,发展和兴盛于1950年代,1960年代后重要地位日趋降低。1970年代,伴随社会工作实务模式的兴盛,方法类实务逐渐成为一种独特类型的实务模式。需要强调的是,方法类实务模式是个十分宽泛的概念,泛指以各种社会工作方法为主的实务模式。其实每种方法类实务模式中又包含若干亚方法类实务模式,例如经典的社区工作方法类实务模式中,又包含社区发展、社区规划和社区行动三个亚方法类实务模式,模式内含模式(J.Rothman,2003)。方法类实务模式适用范围广泛,普遍适用所有社会工作专业服务活动,是社会工作实务主要部分。方法类实务模式的历史地位重要,对社会工作理论基础和知识体系建设,社会工作人才培养,社会工作教育培训和专业技能提升,社会工作专业发展和社会工作专业地位提高,均有重要贡献。社会工作是个令人尊敬的专业,首先体现在社会工作有一套独特、成熟和有效的专业助人方法。方法类实务模式的社会影响是把典型的双刃剑,一方面社会工作方法有助于初学者和实务者进入社会工作专业服务领域,显示社会工作专业训练和专业能力,有助于确立社会工作专业地位;另一方面,方法类实务模式也非常容易误导初学者和实务者,使他们将其视为“纯粹”方法,进而忽略了方法类实务的价值理念、理论视角、服务对象、服务领域、服务过程等多种角色,结果导致就个案而个案,就群体而群体,就社区而社区,偏离社会工作专业服务本质和目标。这在社会工作专业发展初期的中国尤为突出,不恰当地将社会工作实务体系“等同于”某种方法,忘记社会工作实务是专业价值观、理论知识、助人方法的有机整合体,而非“单纯”的方法(许莉娅,2005)。毫无疑问,方法和手段永运服务于目的和内容。方法的优劣和好坏主要取决于要解决的问题。条条道路通罗马。只要能够有效地实现既定的奋斗目标,就可能是行之有效的方法和途径。更为重要的是,改革开放以来,中国社会工作教育、社会工作人才培养和社会工作实务发展历史经验教训说明:助人方法和服务技巧具有社会文化“相对性”,具有明显的文化局限性。这意味社会工作方法技巧蕴含专业价值观、专业伦理、福利思想、理论视角和专业判断等内涵;意味英美适用和有效的方法技巧,在中国社会文化处境中将面临文化敏感和适应等问题。

英美社会工作实务模式的第二种类型是社会工作专业教育与岗位培训为主的社会工作实务模式。社会工作专业教育培训类实务模式产生的宏观制度背景是20世纪初期,社会问题日趋复杂多样,一方面单凭志愿者的爱心、热情、奉献、牺牲精神,已明显无力解决错综复杂的社会问题,要及时回应社会需要,有效地解决社会问题,现代社会迫切需要专业知识、专业训练和专业人员。另一方面,社会各界已朦胧认识到回应和解决社会问题是政府的责任,而非公民个人责任。现代大学和教育机构基本职能与社会使命是文化传承、传播知识、教书育人和社会服务(徐汝玲,1994)。当时社会主导和盛行的教育理论是专业教育、职业教育、社会教育、公众教育和社区教育等。当时社会主流价值观念、思想意识和社会态度是进步、科学、专业、权威、能力和服务等。美国社会工作专业教育培训类实务模式起源于1898年纽约慈善组织会社设立的首个社会工作培训学校,目的是为机构社会工作人员提供年度性夏季短期培训课程,1904年这个学校变成纽约慈善学校,后来又变成哥伦比亚大学社会工作学院,因此1898年成为美国社会工作教育的元年。社会工作教育培训类实务模式的基本涵义是,如何由非专业的慈善、公益服务转变为专业化社会服务,如何由临时性志愿者转为职业性和专业性社会工作者,实质是社会工作的专业化(Leiby,J,1978,)。社会工作教育培训类实务模式的范围广泛,内容繁多,主要有三大类模式,一是纯粹的社会工作教育培训实务模式,二是与社会工作教育培训密切相关和互为整体的社会工作实务模式,三是直接性社会工作实务活动中蕴含着多种多样的社会工作专业教育培训和在岗教育培训。这类专业教育培训的基本特征已成为社会工作实务模式的有机组成部分,难以清晰区分开来。例如,为解决中国社会工作职业化过程中出现的政府推动与社会工作专业的自主发展,民间组织发育的两难困境,社会工作教育培训难以适应职业化的需要,承认现有人员与引进专业人员,社会服务供给与需要地域间不平衡等结构性和体制性矛盾,迫切需要社会工作教育培训做出积极回应,包括促进教学、研究与实务的结合,促进社会工作评估技术的发展,促进专业教育与培训教育相结合,促进诊断性社会工作的发展,积极探索多样化社会工作实务模式等(行红芳,2010)。社会工作教育培训模式可以划分为在职培训、本科生、硕士生(MSW)和博士生(DSW)等多种类型,同样是社会工作硕士教育培训项目,但是世界各国教育培训项目设计和内容并不完全一样(林顺利、兰学莉,2011)。更为重要的是,社会工作教育培训项目常常是与其他实务领域密切相关的,成为实务体系部分,例如实务教学是社会工作专业人才培养的核心环节,行动教学法是实务教学的最佳形式。如何在学校内,在教育培训机制基础上,培育包括政府有关部门和非营利组织在内的外部生长机制,构建社会工作实务教学的“校、社、府”合作模式,是为行动教学法提供实践场域的有效途径(姜立强、刘群、徐言辉,2010)。美国社会工作教育培训类实务模式起源于19世纪末期,发展于50年代,成熟于1970年代。社会工作教育体系,包括招生、课程政策、师资队伍、教育培训层次体系和教材等体系。

社会工作教育培训类实务模式的适用范围广泛,尤其是在继续教育和终生教育背景下,专业教育培训体系成为专业发展不可缺乏的重要组成部分,适用于所有社会工作从业人员。社会工作专业教育培训类实务模式有着重要的历史地位,对建立社会工作专业知识体系,推动非专业的慈善公益服务转变为专业化社会服务,树立社会工作专业价值观,培养社工专业伦理,提高专业服务能力和方法技巧,尤其是将社会工作理念、理论与实务整合起来,发挥着重要作用(罗斯玛丽.C.萨里,1998)。最为重要的是,社会工作专业教育培训最主要的贡献是培养社会工作者的专业意识和态度,实质是培养训练社会工作者的主体自觉和专业自觉意识,这是专业教育培训的最大贡献(徐吉志,2011)。社会工作专业教育培训类实务模式的社会影响是全面性、系统性和决定性的,因为有什么样的社会工作专业教育培训体系,就会培养出什么样的社会工作者。专业教育培训体系的质量不仅决定社会工作者的专业质量,而且直接决定社会工作实务模式的质量,因为专业服务是由社会工作者提供的。总体来说,美国社会工作专业教育培训体系是高度“实务、实用和需要”取向的,专业价值观和实务能力培养,尤其是教育培训与实务高度整合一体化,是三个战略重点(肖慧欣,2011)。相反,中国社会工作教育培训体系与社会工作实务截然分离,学院化、理论化和形式化严重(任文启,2007)。

英美社会工作实务模式的第三种类型是社会工作专门领域与一般领域为主的社会工作实务模式。社会工作专门领域类实务模式出现的宏观背景是,20世纪初期社会工作的“实务化与专业化”。当时社会主导和盛行的社会理论是科学主义和逻辑实证主义,社会达尔文主义的思潮活跃。当时社会主流价值观念、思想意识和社会态度是科学、临床、干预、诊断、治疗和权威等。社会工作专门领域类实务模式历史渊源和实务来源是英美两国医疗慈善、救助和公益服务,尤其是英美基督教会悠久慈善公益服务和反贫困的社会救助传统,体现人文关怀理念(Bremner,R.H,1994)。社会工作专门领域类实务模式的基本涵义是专门性领域和直接性的社会工作实务,专门领域和直接实务是两个最重要的特点,典型反映社会工作专业早期发展的专业化与实务化发展路径。一般来说,专门领域类实务模式概念的内涵和外延不断扩大,“领域类实务”(field of practice)泛指各个专门性实务领域,尤其是指那些专业性和特殊性特征比较明显的一些实务性领域。这在社会工作专业化与实务化发展早期尤其如此,1950年代以后泛指所有直接性社会工作实务。美国社会工作专门领域类实务模式范围不断扩大,内容不断增多,反映社会工作实务内涵日趋丰富。根据美国社会工作实务的历史变迁,医务社会工作、精神治疗社会工作、儿童与家庭福利社会工作是三个最早诞生、最重要和最强调专业化的实务领域,反映社会工作专业化发展规律(Brieland, D,1995)。1905年美国波士顿麻省总医院Dr.Richard Cabot医生首次雇佣一位社会工作者,开创了医院社会工作。1912年时,波士顿社会工作学院已经开始为医院社会工作者提供一年的医务社会工作课程。1910年以来,精神卫生运动风靡美国,1908年芝加哥民事与慈善学院提供首个正规的课程,第一次世界大战后,精神治疗社会工作服务已经被社会各界广泛接纳,个案管理者地位崇高。1900年代以来,儿童福利与家庭个案工作发展迅猛,学校社会工作实务也随之“兴旺发达”(Bartlett,H.M,1957)。这意味学校社会工作成为第四个最早诞生、最重要和最强调专业化的实务领域,丰富了儿童社会工作内涵。也意味美国医务、精神治疗、儿童与家庭、学校社会工作四大实务领域是社会工作专业化火车头。

英美社会工作专门领域类的实务模式诞生于20世纪初,发展于50年代,成熟于1970年代。医务、临床、治疗、咨询和直接性、微观性、个案性干预服务是医务社会工作实务的基本特征。1970年代萌芽,1980~1990年代迅猛发展的“临床社会工作”,成为医务社会工作发展的最新趋势(Northen,H,1982)。英美专门领域类社会工作实务模式适用范围不仅仅是专门领域,而且适用社会工作的所有领域。1930年代以来,伴随社会工作专门领域日益增多,社会工作专业方法技巧成熟,各个社会工作实务领域之间分隔、独立与碎片化现象日趋严重,探寻社会工作实务共同性思想理论与要素基础问题突出。美国社会工作实务通用与专门模式间关系议题,终结于Specialization on a General Base共识(Bartlett,H.M,1970)。

美国专门领域类社会工作实务模式历史地位重要,尤其是医务与精神健康社会工作实务在社会工作专业化历史发展进程中扮演着先驱者、领导者和火车头的角色,极大提高了社会工作专业化水平与专业化地位。因为在医学高度专业化的影响下和压力下,尤其是在医学专业化标杆性和示范性作用的影响下,医务与精神健康社会工作实务的专业化程度最高,并且已成为社会工作专业化发展的普遍性规律。例如2000年以来,同济大学附属东方医院成为上海市综合性医院开展医务社会工作的代表。其专业工作方法既包括院前、院中和院后各个时期,也涵盖探访、个案、小组、社区、义工和公益项目在内的多元化服务方式。实践证明,这一模式得到了服务对象、医院和领导的肯定(张一奇,2010)。英美社会工作专门领域类实务模式的社会影响广泛、多样、深远,是最重要的社会工作实务模式类型。首先,医务与精神健康社会工作实务模式有助于确定社会工作专业角色、专业地位与专业权威,有力地促进、推动和加快了社会工作专业化进程,提高了社会工作者在解决社会问题中的地位作用。其次,医务与精神健康社会工作实务模式有助于提高社会工作者预防、诊断、治疗和服务的专业能力,尤其是有助于形成和提炼社会工作独特的专业方法和助人技巧,显示专业性。第三,医务与精神健康社会工作实务模式说明,疾病、伤残、损害、苦难和贫困既是社会工作介入起点和最佳领域,又是社会工作实务模式专业化与体系层次化的最高平台和最主要领域(刘继同,2007)。简言之,英美社会工作领域类实务模式,尤其是医务与精神健康社会工作实务领域的影响深远。

英美社会工作实务模式的第四种类型是宏观、中观和微观取向的社会工作实务模式。宏观取向的社会工作实务模式产生的宏观制度背景是20世纪初期,是社会工作发展的初期阶段,中观取向的社会工作实务模式产生的宏观制度背景是20世纪50年代,是社会工作专业发展时期,微观取向的社会工作实务模式产生的宏观制度背景是20世纪初期,是社会工作发展的初期阶段。20世纪初期和中期主导和盛行的社会理论有所不同,社会结构功能理论、组织理论、社区理论和中层理论是20世纪流行的理论,为1960年代激进主义和社会运动理论奠定了基础(帕森斯.T,1988)。20世纪初期和中期主流价值观念、思想意识和社会态度截然不同,50年代是战后福利国家建设社会共识形成、东西方冷战和社会重建的阶段,现代化、健康福利和生活质量是主题(贾森.安奈兹,2011)。宏观、中观和微观类实务模式的历史渊源深厚,起源于19世纪社会改革、慈善公益服务、社会服务,实务来源多样,丰富多彩,而且包括医学、教育学、心理学等多个学科实践(Swaan,A.De,1988)。宏观、中观和微观类实务模式的基本涵义,主要是指社会工作干预层次的宏观、中观和微观,也指服务对象的规模大小和数量多寡,宏观取向的社会工作实务通常是指国家层面的服务活动,中观取向的社会工作实务通常是指社区和组织层面上的社会服务活动,微观取向社会工作实务通常是指个人、家庭和面对面的服务活动,反映了英美国家社会工作实务模式发展转变轨迹(F.埃伦.内廷等,2006)。英美宏观、中观和微观取向类实务模式的范围广泛,内容繁多,基本涵盖了所有的社会工作实务,宏观取向的社会工作实务主要是发展规划、社会政策、社会立法、政策意识提升和行政管理,以及社会改良、社会运动、战略规划等;中观取向的实务主要是社区和组织层面上的社会服务活动;微观取向的社会工作实务主要是个案工作、家庭工作、小群体工作和基本上以个人为对象的服务(童敏,2007)。英美宏观、中观和微观取向类实务模式演变历史轨迹好似一个“循环周期”,首先是19世纪末期宏观取向的社会改革与社会服务,20世纪初期微观取向和以个案工作为代表的实务模式,20世纪中期中观实务模式诞生,20世纪末期和21世纪以来宏观取向模式有重新流行趋势。

宏观、中观和微观取向的实务模式的适用范围广泛,基本上涵盖了所有的社会工作实务领域。宏观、中观和微观取向实务模式的历史地位重要,三种类型基本反映了社会工作实务模式一百多年的历史变迁轨迹,反映了社会工作实务模式结构性变迁的历史轨迹,反映了认识程度不断深化的过程。英美宏观取向社会工作实务模式的历史经验说明:宏观制度框架设计、社会制度安排、社会政策模式与社会结构决定微观和个人行为选择,宏观制度安排质量决定个人微观生活质量(马丁.鲍威尔,2010)。中观取向的社会工作实务模式的历史经验说明:社会组织与地理社区是人们生活的主要场所,中观取向的社会工作实务上接宏观实务,下接微观实务,位于宏观与微观取向实务之间地位。中观实务模式既非常重要,又是较为薄弱的环节。例如有中国学者认为,现阶段中国社会工作理论建设目标是中层理论,中层理论建设对中国社会工作实务理论发展有重要意义(戴建生、伍文亮,2000)。微观取向的社会工作实务模式是英美社会工作实务的主体和主题,是社会工作专业化最早的领域,是社会工作专业价值观、专业伦理、专业助人方法技巧和专业服务典型代表,历史地位重要。宏观、中观和微观取向实务模式社会影响广泛、多样、深远,基本反映了社会工作实务的影响。首先,宏观、中观和微观取向社会工作实务模式说明,社会工作实务模式多种多样,既需要宏观取向实务,又需要中观取向的实务,更需要微观取向的实务,三种类型的实务缺一不可。其次,宏观、中观和微观取向社会工作实务相互影响、相互制约和互为前提条件,宏观实务既深刻影响中观和微观实务,微观实务又为中观和宏观实务提供鲜活多样的素材和经验基础。第三,英美宏观、中观和微观取向的社会工作实务模式历史演变轨迹说明,英美流行和主导的微观、个体和治疗取向的社会工作实务的社会作用通常是“十分有限”的,微观的社会诊断、社会治疗和社会干预,尚需要宏观、中观取向的制度框架设计、社会政策、社会立法、政策倡导、组织结构功能创新和社区服务体系建设实务积极配合,从而达到最佳的社会效果(熊跃根,2012)。最后,英美宏观、中观和微观取向实务模式的历史发展顺序和社会影响反映了英美的社会文化,中国宏观、中观和微观取向的社会工作实务模式具有中国特色历史发展顺序和社会文化影响。

英美社会工作实务模式的第五种类型是以不同学科和专业为基础的社会工作实务模式。英美以不同学科和专业为基础的社会工作实务模式产生的宏观制度背景是社会服务专业化发展。20世纪初期,英美社会主导和盛行的社会理论是社会转型、专业发展和学科专业建设理论。20世纪初期,英美社会主流价值观念和社会态度是相信科学,崇尚专业,尊重专业型权威。20世纪初期,英美以学科专业为基础的实务模式的历史渊源和实务来源,主要是生物医学和现代临床医学,尤其是20世纪初期美国医学改革后,医学学科专业成为社会工作专业的榜样(Starr,Paul,1982)。1930年代以后,弗洛伊德的心理咨询、心理分析与心理治疗又深刻影响社会工作专业的发展轨迹,这意味心理学学科专业成为社会工作实务,尤其是精神健康社会工作实务的重要来源和基础(爱德华.肖特,2008)。1950年代,社会学、文化人类学、行为科学、传播学和女性主义等学科专业影响日益增加。这意味医学、心理学、社会学、人类学、行为科学等学科专业,先后成为社会工作实务模式的渊源。以不同学科和专业为基础的社会工作实务模式的基本涵义是,社会工作实务的基本特征反映不同的学科视角和专业基础,尽管其主体是社会工作实务,但是反映了不同学科和专业的特色。如1930年,美国出现首部将心理学与社会工作结合起来的学术专著,心理学学科特征明显(Robinson,V,1930)。以不同学科和专业为基础的社会工作实务模式的范围不断扩大,内容不断增多,凸显出社会工作知识基础、理论基础和学科专业来源的多元性和广泛性,反映了社会工作实务学科专业整合性特征。例如1900年代的基督宗教与神学、生物医学、精神病学、法学与法律、教育学,1930年代的心理学、康复学,1940-1950年代的行为科学、社会学、人类学等学科专业都先后影响了社会工作实务。1960年代政治学、社会运动、集体行动和公共经济学等学科专业,开始广泛影响社会工作实务;1970年代以来,女性主义、性别研究和社会性别等学科、领域深刻影响社会工作实务(Dominelli,L.&Mcleod,E,1989);1990年代以来,国际关系、未来学和全球学科专业系列,如全球社会学等学科专业影响社会工作。简言之,现代社会工作实务或称社会服务或人类服务体系,以人文社会科学学科专业为基础。

更重要的是,与其他类型不同,以不同学科和专业为基础的社会工作实务模式是个动态、开放和发展的体系,并无明显的开始点和终结点,因为现代学科与专业是不断发展变化的,反映人类对社会现实、生活意义、社会结构和行为模式的认识程度提高,社会理解加深(方文,2008)。以不同学科和专业为基础的社会工作实务模式既是原有学科专业的发展延伸,又是某种崭新的事物,是原来学科专业与社会工作实务相结合的混合性产物,具有鲜明的混合性特征。因此,某种意义上说,以不同学科和专业为基础的社会工作实务模式本身就是学科专业适应的产物。而且,某种意义上说,以人类需要满足为主要目标的社会工作实务是适用所有学科专业的。换言之,所有学科专业均可应用于社会工作实务,社会工作实务可以发现所有学科专业的因素。毫无疑问,以不同学科和专业为基础的社会工作实务模式的历史地位重要,既反映学科专业的发展演变过程,又反映社会工作实务体系的结构性变迁过程,还反映现代社会结构变迁规律。从人类社会结构变迁的角度看,学科专业是人类认识世界、改造世界和理解社会现实状况的基本途径和较好方式方法,有助于人们从某个角度或学科专业认识生活,认识人类行为模式。需要强调的是,1970年代以来,英美国家日益淡化“学科专业”,日益强调“跨学科跨专业”,普遍以某个“研究领域或研究议题”为中心,从不同学科专业和理论视角开展综合性研究。如宗教研究、政治研究、经济研究、社会研究、文化研究、社会性别研究和全球研究等(Rogers,C.R,1951)。最后,以不同学科和专业为基础社会工作实务模式的社会影响与社会后果是广泛、多样的。例如生物医学和精神治疗学科专业对社会工作实务的最大影响是,确立“诊断”、“病因”、“治疗”和“干预”等观念,使社会工作实务目标、宗旨和使命聚焦“解决”社会问题(米歇尔.福柯,1996)。心理学学科专业对社会工作实务的最大影响是,心理咨询、心理测量、心理分析和心理治疗成为社会工作尤其是医务与精神健康社会工作实务的“重要组成部分,基本方法和干预前提”(Kahn,M.W,1981)。与此同时,医学、心理学等学科专业对社会工作实务的影响并不一定都是“正面和积极的”。简言之,我们对不同学科、专业对社会工作实务模式社会影响的评价应历史、客观和公正。

英美社会工作实务模式的第六种类型是以不同理论流派和视角为基础的社会工作实务模式。英美以不同理论流派和视角为基础的社会工作实务模式产生的宏观制度背景是20世纪初期,自然科学与社会科学研究蓬勃兴起,不同学科与专业、不同理论与理论视角应运而生。英美20世纪初期主导和盛行的社会理论是实用主义、社会生态学、生物医学理论和视角等。20世纪20年代主导和盛行的社会理论是城市社会学理论、社区生态学理论、个人和群体主义理论等。20世纪30年代主导和盛行凯恩斯主义、心理学、社会保障、国家干预和公共服务理论等(黄安年,1998)。与此相应,20世纪以来,英美主流价值观念、思想意识和社会态度是日趋“支持国家干预”,尤其是1930年代大萧条、经济危机使人们认识到,社会问题的出现主要是社会结构因素所致,并非是个人问题,国家与政府有责任为公民提供必要的帮助服务,社会服务是公民权利等。这些主流价值观念、思想意识和社会态度的变化,为社会工作专业发展和实务模式建构奠定了基础(Skocpol,T,1992)。英美以不同理论流派和视角为基础的社会工作实务模式的历史渊源和实践来源都是西方文化,尤其是西方社会的基督教哲学、社会、经济、文化理论和视角,反映了英美社会文化传统(Philpot,T,1986)。英美以不同理论流派和视角为基础社会工作实务模式的基本涵义是,那些以某种,或是多个理论或理论视角为基础的社会工作实务活动的总称。这些理论或视角决定社会工作实务的特点。例如以人类需要理论和视角为基础的社会工作实务模式的关键是,人类需要界定和满足(莱恩.多亚尔等,2008)。总体来说,英美以不同理论流派和视角为基础的社会工作实务模式的理论流派日益增多,理论视角日益丰富,理论范围覆盖政治理论、经济理论、社会理论、文化理论和国际理论视角。更为重要的是,此处理论流派和视角主要是指广义的“社会理论”,而非狭义的“社会工作实务理论”。二者主要区别在于,一般性社会理论是“概括抽象”的,而社会工作实务理论主要是“实际操作的”(杰弗里.亚历山大,2000)。需要强调的是,伴随社会工作专业发展程度提高,社会工作实务理论体系“概念化”程度提高,一般性社会理论与社会工作实务理论之间泾渭分明和截然不同的区别日趋缩小,日益趋同。

英美以不同理论流派和视角为基础的社会工作实务模式起源于20世纪初期,发展于20世纪中期,20世纪70年代达到高峰,70年代以来出现英美理论综合与理论创新的发展趋势,理论流派与理论视角日趋丰富多彩,其中以社会建构流派和取向理论的社会影响最大(彼得.伯格、托马斯.卢克曼,2009)。从社会工作实务构成要素和主要内容看,理论和视角是社会工作价值观和知识基础的主体,这意味社会工作实务必然包括不同理论与理论视角,理论与理论视角是社会工作实务的构成要素。但是,不同理论与理论视角并不适合所有的社会工作实务,不同理论与理论视角和不同类型社会工作实务之间存在一个是否适当和匹配的问题,因为不同的理论视角看到不同的侧面。毫无疑问,以不同理论流派和视角为基础的社会工作实务模式的历史地位重要,反映社会工作专业发展与学科体系的成熟程度。综观英美社会工作专业发展历程,可以清晰看到不同社会科学理论流派与视角在社会工作实务模式与社会工作知识基础建设、专业发展中基础战略地位。理论抽象概括水平和独特的理论视角是体现社会工作专业发展和学科成熟程度的主要标志。因为理论建构、理论应用、理论发展和理论创新通常是与社会制度建设密切联系在一起的。例如,深圳社会工作服务模式最突出的特点就是理论、制度安排对社会服务现实的建构(张耀华,2011)。与此同时,西方社会理论和视角并不一定完全适合中国社会现实,虽然基本原理是一样的,理论与理论视角是社会工作实务的思想、理论和知识基础,但是中国需要本土的社会工作理论。因为建构中国社会工作理论是呼应中国社会工作发展实践的需要,是超越现有西方社会工作理论的要求,是寻求“以中国为中心”知识体系的理论自觉,是回应全球经济社会变迁的全新挑战。实践智慧、科学研究、本土思想和制度传统是建构中国社会工作理论的重要源头(何雪松,2012)。最为重要的是,以不同理论流派和视角为基础的社会工作实务模式的社会影响是广泛、深远的,一方面,不同理论与理论视角深刻影响社会工作实务与服务效果,如医学理论“治疗”取向;另一方面,社会工作实务活动与服务过程又常常影响或修正原有理论和视角,推动理论创新,还有最重要的是,只有上升为理论高度和形成独特视角的社会工作实务,才是本土化实务。

英美社会工作实务模式第七种类型是以不同社会工作实务理论为基础的社会工作实务模式。英美以不同社会工作实务理论为基础的社会工作实务模式产生的宏观制度背景是,20世纪50年代以来,社会工作专业地位与专业权威已经确立,社会工作实务概念框架与知识理论基础,社会工作实务体系和实务理论体系基本形成,社会工作实务理论已与一般性理论体系区分开来(王思斌、谢立中、马凤芝、程为敏,1996)。1950年代以来,英美社会主导和盛行的社会理论是结构-功能主义,社会运动(60年代),社会建构主义与社会性别(70年代),整体主义、系统主义与全球主义(1990年代以来)理论等。1950年代以来,英美社会主流价值观念、思想意识和社会态度是发展国家福利的社会共识,1960年代是重新发现贫困、社会运动、集体选择、个人生活状况、社会结构决定因素等(Haveman,R,1977)。总体来说,以不同社会工作实务理论为基础的社会工作实务模式的历史渊源是社会工作专业的发展历史,尤其是丰富多彩和五光十色的社会工作实务,特别是“直接性”社会工作实务和实务智慧。不言而喻,以不同社会工作实务理论为基础的社会工作实务模式的基本涵义是,泛指那些以某种社会工作实务理论为基础和为指导的专业服务活动的总和,这种社会工作实务理论既包括实务模式、实践智慧、实践经验,又包括独具社会工作特色的理论、概念和思想,如增权理论(陈树强,2003)。毫无疑问,英美以不同社会工作实务理论为基础的社会工作实务模式范围广泛,类型众多,社会工作理论发展由追求专业化逐步走向专业化反思,由经验性迈向理论性模式趋势明显(黄耀明,2008)。总体来说,英美社会工作实务理论范围不断扩大,内容不断增多,实务理论范式日趋成熟。实际上,社会工作实务理论研究范式是社会工作研究者对他们研究主题所表现出来的基本意向和潜在的知识假设。西方社会工作实务理论存在实证主义、人文主义和批判主义三种不同范式。21世纪以来,随着社会工作实务理论发展趋势多样化和社会工作实务趋同性加强,社会工作实务理论范式多元整合趋势越来越明显,并由此引发了社会工作实务理论范式整体性变迁与整合式发展(文军,2012)。

总体来说,英美以不同社会工作实务理论为基础的社会工作实务模式形成于1950年代,发展和兴盛于1970-1980年代,1990年代以来,社会工作实务理论与实务模式“似乎”不再流行,取而代之的是社会工作“服务体系和质量标准”,实现由实务模式向服务体系战略升级(Martin,L.L,1997)。英美以不同社会工作实务理论为基础的社会工作实务模式来源于千姿百态的社会工作实务,又高于丰富多彩的社会工作实务。实际上,各式各样的实务模式直接反映了社会工作实务状况。例如,女性主义理论与社会工作实务结合的产物是,女性主义视角的社会工作实务与理论(谢新华、王炎丽,2012)。尽管如此,以不同社会工作实务理论为基础的社会工作实务模式仍存在“适用范围”的问题,尤其是在不同的社会文化处境下,即使相同实务理论和实务模式仍然存在“文化适应”问题。例如英美案主自决原则、理论和实务模式,在中国社会文化处境中就面临诸多严峻挑战(王健,2010)。英美和中国社会工作的历史经验证明:社会文化色彩越是浓厚,社会工作实务模式文化适应问题越大。这意味着以社会工作实务理论为基础的实务模式的文化适应问题,远比以一般性理论为基础的实务模式大。毫无疑问,英美以不同社会工作实务理论为基础的社会工作实务模式历史地位独特而重要。独特性在于以不同社会工作实务理论为基础的社会工作实务模式,是“标准”社会工作实务,最能反映社会工作专业的价值观、专业伦理、理论、方法和实务,最能体现社会工作本质。它既来源于社会工作实务,又高于社会工作实务,最能体现社会工作实务的理论概括和总结(谭文静、李金娟、王丽,2007)。重要性在于以不同社会工作实务理论为基础的社会工作实务模式是社会工作实务体系的主体,是社会工作专业发展和本土实务体系发展的主要衡量指标,反映了社会工作专业发展与成熟度。因此,中国社会工作实务发展、实务理论和社会工作专业发展当务之急是建立本土实务理论框架(吴亦明,2002)。还有学者提出构建中国社会工作实务理论四条基本途径,一是从经典作家思想宝库中寻找社会工作理论源泉;二是合理借鉴发达国家与地区已有的社会工作理论成果;三是及时提炼总结本土化社会工作理论;四是加强社会工作理论研究,构建中国特色的社会工作理论框架(王瑞华,2004)。最后,英美以不同社会工作实务理论为基础的社会工作实务模式的社会影响广泛、深远和持久,无疑,对于中国社会工作界来说,英美社会工作专业发展模式和实务理论框架的影响是全面性的(唐咏,2009)。

英美社会工作实务模式第八种类型是由方法、理论、实务领域等混合的社会工作实务模式。混合型社会工作实务模式产生的宏观制度背景是社会工作专业地位、形象和专业权威确立,社会工作实务主要构成要素,例如价值观和伦理守则、知识与理论、实务领域均已独立、成熟。混合型社会工作实务模式形成于1950年代,当时主导和盛行的社会理论是结构-功能主义。1950年代社会主流价值观念、思想意识和社会态度是战后“社会共识”和发展“福利国家”。混合型社会工作实务模式的历史渊源和实务来源是1920年代出现“一般性与专门性”模式之争。美国社会工作实务发展历史经验证明,1923-1927年Milford会议结果是,社会工作实务整合模式起源最早于个案工作者“统一”教育模式,主要是社会工作教育者与实务者之间的整合,尤其是以个案工作方法为基础“一般性”实务模式,开创方法、理论和实务领域整合的先例。1945年美国社会保障署首次发表Charlotte Towel《Common Human Need》一书,明确指出社会援助服务是“人权”的原则,强调社会援助人员理解救助对象的社会心理需要以及她们所经历的社会关系与社会结构力量的重要性,实质是为社会救助服务提供统一整合的理论基础(Towle,C,1987)。1952年美国社会工作教育理事会(CSWE)成立,该理事会由1946年成立的全国社会工作教育理事会,联合全美社会行政学校联合会和社会工作学校联合会共同重组的,体现了社会工作教育领域的整合模式。1955年在重组整合基础上,新的全美社会工作协会(NASW)成立和运作,体现了社会工作方法、社会工作专业组织、社会工作实务领域、社会工作人员、社会工作理论和专业伦理等多方面整合(左芙蓉、刘继同,2007)。这意味美国混合型社会工作实务整合是多方面的,包括方法、价值观、理论和实务领域等。也意味混合型社会工作实务模式的基本涵义是指,方法类、理论类、实务领域类实务混合的总称,反映社会工作实务体系构成要素由少到多,由简到繁,由孤立分散到体系整合的发展过程。需要强调的是,混合型社会工作实务模式并“不等于“整合型和制度化的社会工作实务模式,二者的主要差别在于不同类型社会工作实务之间“机械”组合与“有机”组合的程度不同。

纵观美国混合型社会工作实务模式的历史变迁过程,可以清晰看到社会工作实务的混合范围不断扩大,混合内容不断增多,混合的层面与混合的内容覆盖社会工作实务的所有领域。由个案工作方法、群体工作方法、社区工作方法,扩大为宏观、中观和微观的社会工作方法;由慈善公益和贫困救济价值观,发展为社会公平等专业价值观、专业伦理守则和“人类服务”;由社会哲学理论发展为一般性社会理论、医学、心理学、社会学理论和社会工作实务理论;由神学、医学、心理学、法学、教育、社会学等学科专业,发展为现代社会工作专业和学科;由儿童和家庭社会工作、学校社会工作、医务与精神治疗社会工作实务领域扩大到所有领域。这意味着社会工作实务体系处于不断混合过程之中,总体趋势是由“机械混合”走向“有机整合”。英美混合型社会工作实务模式起源于1920年代,迅猛发展于1950年代,兴盛于1970年代。一般来说,混合型社会工作实务模式适用于所有社会工作实务领域,是社会工作实务的发展方向。综观英美社会工作实务历史发展过程,一般性与专门性社会工作实务是两大主要实务模式。总体来说,美国社会工作实务模式是以方法性、专门性实务模式起步的,并较快确立专业地位。但是,随着社会工作实务领域越分越细,不同方法、不同理论、不同学科专业、不同领域之间的交流合作越来越困难,整合的呼声日益高涨。同时,社会工作专业发展水平不断提高,不同方法、不同理论、不同学科专业、不同实务领域之间的融合、交流、合作,既是社会工作专业发展的内在客观要求,又体现了社会工作专业和实务能力的高低程度,历史地位重要。从英美社会工作专业发展和社会工作实务体系发展角度看,混合型社会工作实务模式的最大历史贡献在于证明了,社会工作实务概念框架、实务模式与实务体系范围内容不是“单因素的”,而是“多因素和多元化取向的”,而且社会工作方法、价值观、理论、领域之间存在“内在联系”。只有社会工作方法、价值观、理论、实务领域等因素某种程度混合,才构成真正的“社会工作实务”。最后,英美混合型社会工作实务模式出现的时间较晚,但其带来的社会影响却是最深远的,因为多因素机械混合是结构性和功能性发展起点,预示社会工作专业与实务发展进入较高水平。

英美社会工作实务模式的第九种类型是由结构化与功能化社会工作实务组成的“系统性”实务模式。系统性社会工作实务模式产生的宏观社会背景是1950年代欧美战后重建和社会工作专业化发展。当时社会主导和盛行的社会理论是帕森斯的结构-功能主义,该理论为“系统性”实务模式奠定了相应的思想理论基础,社会工作实务尤其是社会工作实务体系的结构、功能与运行机制等议题应运而生。1950年代英美主流的价值观念是社会系统与亚体系、结构-功能主义,以及福利国家建设等。从社会体系角度看,任何社会体系并不是短时间内形成的,也不是由个别要素单独组成的,而是存在一个历史发展过程,体系一定是由多个要素组合而成的。从社会体系角度看,这些要素可视为是一种“亚体系”,只有在各个亚体系发育完善之后,总体性体系才能形成完善。无论是左派,还是右派,社会各界人士都对发展社会福利,改善生活质量和政府责任形成了共识。总体来说,由结构化与功能化社会工作实务组成的“系统性”社会工作实务模式历史渊源深厚,是社会工作实务的伴生物和内在固有属性,只不过在社会工作专业发展初期没有表现出来。顾名思义,“系统性”社会工作实务模式的实务来源是各式各样结构化与功能化的社会工作实务。儿童少年、家庭、学校、司法、医务和精神治疗社会工作基本上都是系统性社会工作实务领域。例如,日本学者创造的“以行动转变性格”为主题的森田式精神健康法就是典型的案例(长谷川洋三,2008)。“系统性”社会工作实务模式的基本涵义是指那些超越针对直接、单一、表面和简单问题,超越单个案主和单一服务功能服务活动的总称,概念要点是系统性结构-功能和系统性改变。系统性社会工作实务模式的主要特征是系统,无论是大系统、小系统,还是总系统、亚系统(赵一红,2012)。家庭社会工作实务,包括婚姻家庭咨询、家庭治疗、防范家庭暴力和家庭经济援助是典型案例。例如家庭暴力已是一个全球性问题。以往研究发现,任何一种单一的理论观点都无法全面解释暴力现象。为理解并有效解决家庭暴力,在社会工作实务领域中有必要从多维视角出发来研究家庭暴力问题。家庭暴力中最具代表性的是女权主义和系统理论,而系统性理论更具解释力(崔金海,2012)。

1950年代以来,英美社会工作实务体系发生重大结构性与功能性转变,社会工作实务由支离破碎转变为相对完整的服务体系,由侧重直接与表面的个人问题转为群体性问题的社会体系内部结构与功能,由单一服务对象、单一服务内容、单一服务方式转变为多元化、结构化和系统化视角,由单纯补救服务扩大为预防和发展性服务,系统性实务模式应运而生。因此,由结构化与功能化社会工作实务组成的“系统性”实务模式范围不断扩大,内容不断增多。社会工作实务性质与目标由少到多,覆盖社会发展性质所有领域,由补救、恢复到发展、投资,社会工作服务对象由个体、群体、社区扩大到整个社会体系,体系变迁和制度创新成为目标。实际上,英美社会工作实务起源于由结构化与功能化社会工作实务组成的“系统性”实务模式。例如19世纪中晚期起源的慈善组织会社、科学慈善运动、社区睦邻运动和社会改革运动等。这意味着英美社会工作实务由系统性模式开端,经过半个世纪发展,重新回归到系统性社会工作实务模式,反映了英美社会结构功能变迁规律,反映了个人、家庭、群体、社区生活结构变迁规律和方向。英美尤其是美国的婚姻咨询、家庭福利服务和家庭治疗成为了系统性模式最典型的代表(吴就君,1992)。美国家庭治疗实务模式的主要构成要素是家庭环境、家庭结构、家庭关系、家庭生活、家庭功能、家庭问题、家庭冲突、家庭生活过程与周期,系统性、综合性和整合性特征鲜明(萨尔瓦多.米纽庆,2009)。毫无疑问,英美由结构化与功能化社会工作实务组成的“系统性”实务模式的历史地位日趋重要,英美社会福利与社会工作历史发展经验证明,社会工作专业发展程度越高,系统性模式地位越高;社会工作专业实务能力越高,社会工作实务目标和重点越是集中在体系的结构与功能之上;社会工作实务体系越成熟,社会工作实务的整合性、系统化、综合性和解决问题的功能越强(赵芳,2010)。最后,目前英美结构化与功能化社会工作实务组成的“系统性”实务模式尚处于变迁重组过程中,虽然“系统性”实务模式的社会影响和社会后果尚无法准确评估,但肯定符合社会发展方向。如建构主义、解构主义、女性主义、多元文化主义理论及其相应家庭治疗模式影响深远(茆正洪、赵旭东,2010)。简言之,“系统性”实务模式预示着最高层次的综合性和制度化社会工作实务模式的来临。

英美社会工作实务模式第十种类型是由多样化与机制化实务组成的综合性和制度化实务模式。英美综合性和制度化社会工作实务模式产生的宏观制度背景是,1970年代欧美国家福利改革,以英国撒切尔、美国里根为代表的新右派政府对福利国家体制实施全面性和结构性改革(保罗.皮尔逊,2007)。1970年代盛行、主导的社会福利理论是新自由主义理论、后现代理论和社会建构理论等(刘继同,2005)。新自由主义特别强调个人责任,特别强调工作福利(workfare)理念,特别强调福利权利与工作责任的整合;后现代理论特别强调个性化、多元化和去中央集权化,特别强调自主自决;社会建构理论特别强调文化、价值观多样化和重要性,强调社会建构的意义和影响等(高良荃、于雪,2010)。英美综合性和制度化实务模式历史渊源和实务来源是专门化和高度分割的社会工作专业实务,高度分隔、过细过窄、支离破碎、忽略福利服务成本和福利行政管理,造成明显福利依赖病,这些体制问题基本上是新右派和福利管理主义对传统福利国家体制和实务模式的批判之处。为克服福利国家体制的问题,英美政府和社会工作界采取一系列新理念、新政策和新模式,综合性、整合化和制度化社会工作实务模式应运而生,反映社会工作目标、焦点、功能等紧密结合在一起的综合性与整合性社会工作模式,是英美社会工作实务发展方向和最新趋势(曾乃明、陈树强,1994)。有鉴于此,英美综合性和制度化实务模式内涵丰富,外延广泛,反映了社会工作实务结构转型,一是社会政策目标与经济政策目标整合,改变了以往社会政策目标与经济政策截然分开传统;二是社会工作服务对象与服务活动的整合,改变了多个不同服务共同针对一个服务对象的问题;三是社会工作服务方法整合,改变了以往个案、小群和社区方法分离的状况,融合为直接实务(Hepworth,D.H、Rooney,R.H、Rooney,G.D、Strom-Gottfried,K&Larsen,J.A,2006);四是社会工作服务更加注重系统性整合,更加注重综合性服务体系建设和总体性制度框架设计。简言之,综合性、整合化和制度化社会工作实务模式实质是社会工作实务目标、结构、功能全面转型。

1970年代以来,英美综合性和制度化社会工作实务模式范围不断扩大,内容不断增多。综合性和制度化实务模式的范围由直接服务扩大到间接服务,由微观服务扩大到宏观服务,由单个服务项目扩大到所有社会工作服务领域,由社会工作服务扩大到所有社会福利项目,项目间整合、结构性整合、政策性整合、系统性整合、综合性整合和制度性整合特征明显。英美综合性和制度化社会工作实务模式起源于19世纪末期,在1900-1970年代高度专业化过程中处于低谷,1970年代在高度专业化与分隔化基础上重新复兴,2000年前后达到新型整合高峰。英美综合性和制度化社会工作实务模式适用范围广泛,以服务对象和服务对象需要为中心,加强服务项目与服务体系之间整合,优化社会服务的资源配置,提高和改善社会服务质量,尤其是加强规划、法律政策、服务实施、服务提供、服务管理、服务效果评估、服务研究等环节之间的系统性整合,加强福利制度建设的可持续发展能力,尤其是社会工作的专业服务能力,改变传统福利项目的目标、原则、结构、功能、资助方式和管理模式等,适用各个领域(Barclay,P.M,1982)。英美综合性和制度化社会工作实务模式的历史地位重要,反映英美社会工作专业发展方向。严格说来,目前,英美综合性和制度化社会工作实务模式正处于不断发展变化的过程之中,尚未最后定型,基本上是一种“现在时”状态,而非严格意义的“过去时和历史性”状态。从这种角度看,如何全面系统、科学、准确评价综合性和制度化社会工作实务模式历史地位,尚存在一定难度。但是,在世界金融危机,尤其是欧洲国家主权债务危机和福利危机背景下,英美综合性和制度化社会工作实务模式的“历史必然性”和“历史发展阶段”似乎非常明显,历史循环和历史发展周期特征明显。而且综合性和制度化实务模式内涵外延发生变化(Bartlett,W.,Roberts,J.A.&Le Grand,J,1998)。最为重要的是,全面系统、科学、准确评价综合性和制度化社会工作实务模式的社会影响,尚存在一定难度。但是,英美福利国家体制改革和福利管理主义盛行的负面社会后果明显。根据英美学者的研究成果,英美市场化、准市场化、内部市场化和一揽子拨款项目的社会后果并不理想,不仅没有实现提高社会公平、社会团结、社会整合和服务质量等社会政策目标,反而扩大了社会不平等,加剧了社会矛盾与冲突,福利开支减少导致服务质量下降和事故频发,同时,社会服务项目数量减少与质量降低导致社会问题恶化,社会不稳定性因素增多(Dichinson,N.S,1995)。

英美社会工作实务模式第十一种类型是最新全球性、地区性和跨文化、跨民族社会工作实务模式。全球性、地区性和跨文化、跨民族社会工作实务模式产生的宏观社会背景是全球化,尤其是经济、政治、社会、文化全球化速度加快,全球意识、全球伦理、全球问题和全球治理议题形成(李少军,2000)。1970年代尤其是2000年以来,国际性理论、视角、学科、专业逐步让位于“全球化”议题,超越民族主权国家之上的全球化组织,例如联合国、联合国机构和国际性NGO发挥了更大作用,人类普世价值、全球伦理、联合国千年发展目标、和平发展和全球治理等社会理论流行(Cooper. A.F,2009)。与此同时,社会主义、资本主义、中间道路或第三条道路、后现代主义和全球主义价值观念、思想意识和社会态度共生,价值化、主体化、多元化、全球化、民族化和文化化特征明显。例如当代中国存在中国特色社会主义思想、老左派思潮、新左派思潮、民主社会主义思潮、自由主义思潮、民族主义思潮、民粹主义思潮和新儒家思潮,共计八种主要的社会思潮(马立诚,2012)。全球性、地区性和跨文化、跨民族社会工作实务模式的历史渊源和实务来源是工业化、城镇化与现代化运动,尤其是19世纪晚期以来的国际性组织、国际性服务和国际性治理活动(Axinn,J.&Levin, H,1997)。需要强调的是,1970年代以来,除英美发达国家以外,发展中国家,例如中国和南韩等国,本土化社会工作实务经验也成为全球性、地区性和跨文化、跨民族社会工作实务模式的重要来源(李迎生、方舒,2010)。顾名思义,全球性、地区性和跨文化、跨民族社会工作实务模式泛指那些超越民族主权国家地域范围,由联合国、联合国机构、国际NGO、跨国公司、主权国家、国家性NGO和个人提供的社会工作服务项目与活动的总称,全球性、地区性、跨文化、跨民族和本地化是其主要特点。需要强调的是,除标准、有形和正规的全球性、地区性、跨文化、跨民族社会服务项目之外,更为重要和更普遍常见的一种类型是体现或反映全球性和国际性发展趋势的国内项目活动,例如,符合现代社会工作教育发展普遍规律的中国社会工作教育项目和社会工作培养模式(周利敏,2012)。这意味着全球性、地区性和跨文化、跨民族社会工作实务模式的概念实质是社会工作实务普世性发展规律。

1970年代以来,全球性、地区性和跨文化、跨民族社会工作实务模式范围不断扩大,内容不断增多,全球性、地区性、种族敏感、文化敏感和社会性别敏感社会工作实务模式形成(王聪、汝小美,2009)。总体来说,划分全球性、地区性、种族敏感、文化敏感和灵性关怀等社会工作实务模式角度多样,一是从社会工作服务项目实施地域空间角度;二是从社会工作服务项目实施主体身份角度;三是从社会工作服务项目性质、目标和服务对象覆盖范围角度;四是从社会工作服务项目的资源来源角度;五是社会工作服务项目社会工作者国籍身份的角度;六是国内本土化实施,但却充分体现人类社会发展规律和发展趋势的服务项目,包括国家范围内跨文化、跨民族社会工作实务,例如民族社会工作,宗教社会工作,民族与宗教社会工作,边疆社会工作等(任国英、焦开山,2012)。全球性、地区性和跨文化、跨民族社会工作实务模式起源于17世纪工业化、城镇化与现代化早期,孕育、萌芽于19世纪帝国主义侵略扩张时期,迅猛发展和成形于20世纪二次世界大战之后,繁荣和成熟于2000年以来,目前全球性、地区性和跨文化、跨民族社会工作实务模式尚在不断发展演变过程之中,而且经济全球化发展动力源泉深厚,发展势头强劲,发展趋势明显(无国界医生志愿工作者,2012)。有鉴于此,全球性、地区性和跨文化、跨民族社会工作实务模式既适用于全球性与地区性组织,又适用于民族主权国家或地区,还适用于单一主权国家范围内不同地区、种族、文化之间(崔金海,2012)。更重要的是,伴随经济全球化发展,主权国家地域范围内多国、多民族文化并存的状况日盛。北京、上海、广州、深圳等地涌现的韩国人聚居区、国际社区、非洲人聚居区等是典型例证。如何在中国范围内,为长期在华工作与生活的外国人提供社会工作专业服务是一个新课题(罗淑婷,2010)。不言而喻,在波涛汹涌和一浪高过一浪的全球化浪潮中,全球性、地区性和跨文化、跨民族社会工作实务模式的历史地位尚未最后确定,但多元文化视角符合人类社会发展普世规律(吴红兵,2011)。与此同时,中国已深切感受到全球性、地区性和跨文化、跨民族社会工作实务模式的社会影响。目前既在国际层面,又在国内范围,还需跨国实施的为需要多样,并且需要多个服务提供者的案主及家庭提供服务的全纳式跨国性社会工作实务模式主、客观社会条件已成熟(里奇·傅尔曼,2009)。

结论:英美社会工作实务模式的演变规律与发展方向

英美社会工作实务模式是一个涉及社会价值观念、社会福利制度、社会政策与社会立法、社会工作理论建构、社会工作教育体系、社会工作人才培养模式、社会服务现状与体系建设,尤其是“社会需要”治理与社会可持续协调发展等多个领域的基础性、核心性与战略性议题;是观察工业化、城镇化、市场化、社会现代化历史发展进程与社会结构性变迁的最佳视角;是观察政治现代化、经济现代化、社会现代化、文化现代化和社会总体现代化的最佳视角;是观察社会福利制度框架、社会政策框架、社会立法模式、社会服务体系现代化的最佳视角;是观察社会福利制度、社会工作教育与社会工作人才培养模式社会结构化特征的最佳视角;是认识、理解、选择、接纳和反思身临其境、工作生活其中社会的社会文化传统的最佳视角;是个具有特别重要和广泛多样社会现实意义、理论、政策、学科、专业和全球性意义的话题。因为英美社会工作实务模式从一个侧面集中反映和典型代表英美社会发展模式与结构变迁,其广泛而重大的社会意义远远超越社会工作实务体系与社会工作专业发展的学科专业范围。这是英美社会工作实务模式历史研究与结构演变规律议题本身具有现实、理论和政策意义。

英美社会工作实务模式的历史演变与结构变迁规律反映了社会发展领域,尤其是社会福利制度变迁、社会政策框架、社会立法模式、社会服务体系和社会治理模式结构性变迁的普世性规律。这意味凡是走上工业化、城镇化、市场化、社会现代化历史进程的现代民族主权国家和地区,无论其社会制度性质、国家政治制度、政治权力结构、经济发展体制和社会结构状况如何,早晚都会尊重人的价值,尊重人的尊严,尊重人的需要满足,真正实现以人为本的健康发展;早晚都会建立以人性和以人的需要满足为基础,而非以政治和意识形态为基础的制度(彭华民,2010);早晚都会走上大力发展社会福利制度,建立社会工作教育体制,培养专业社会工作者的“社工之路”;早晚都会建立专业化、个性化、本土化、社会化、系统化、结构化和制度化的社会工作实务体系;早晚都会通过专业化与本土化社会工作服务来满足不断发展变迁的社会需要的“社工途径”;早晚都会主要依靠专业化与本土化社会工作服务来消除经济社会发展不协调、不均衡因素;早晚都会实现由以经济发展为重心转变为以社会发展,尤其是以人的全面发展为重心的革命。这意味英美社会工作实务模式的历史演变和结构变迁规律对现代化中国具有重要借鉴意义。1840年尤其是改革开放以来,中国近现代百多年社会福利制度框架与社会工作服务体系的历史变迁轨迹,有力验证了英美社会福利制度与社会工作服务体系结构性变迁发展规律(彭秀良,2012)。如何充分认识、理解、尊重和利用现代社会福利制度与社会工作服务体系的普世性发展规律,结合中国社会需要实际状况和社会历史文化传统,创造中国特色社会工作体系是当务之急。

英美社会工作实务模式历史演变与结构性变迁规律说明,相对于政治现代化、经济现代化与文化现代化而言,社会现代化问题与性质最为错综复杂,社会现代化目标与宗旨最难实现,社会现代化范围内容与优先领域最为繁杂多样,社会现代化发展模式与发展道路最为多样,社会现代化过程最为曲折坎坷,社会现代化变迁后果、历史地位与社会影响最难准确评估。因为社会福利制度与社会工作服务体系涉及环境、政治、经济、社会、文化和心理多种因素,因为社会福利制度与社会工作服务体系涉及福利性质、商业性质与慈善公益性质多种服务,因为社会福利制度与社会工作服务体系涉及国家职能、市场机制与公民社会三大结构领域,因为社会福利制度与社会工作服务对象涉及个人、家庭、群体、社区、各类组织和社会制度,因为社会福利制度与社会工作服务应面对和有效解决的社会问题是形形色色和错综复杂的,因为社会规划、社会组织、社会诊断、社会治疗和社会工作服务是以人为本的“人类服务”(Johnson,H.W,1995),因为社会工作的专业服务超越医生单纯的医疗服务、律师单纯的司法服务、教师单纯的教育服务,因此专业社会工作者的社会服务与服务模式“理所应当”处于现代人类服务体系的最高层次。

英美社会工作实务模式的历史演变过程与社会时代特征鲜明、突出,全面、深刻、系统反映了英美社会现代化的历史过程与社会结构化变迁的时代特征,社会历史变迁过程本身既成为最佳的研究视角,又成为最基本研究议题,还是发现、总结社会工作实务模式的最佳途径。总体来说,英美社会工作概念、社会工作实务、社会工作专业和社会工作专业发展是工业化、城市化、市场化与社会现代化的“历史产物”,是现代“社会问题”的伴生物,是社会体系自身内在的“社会免疫系统”和“社会自我调节机制”的主体部分,其最主要的社会使命与社会目标就是及时回应和有效地解决社会问题,满足现代人类不断增长的物质和文化需要。这意味凡是走上现代化之路的国家与社会,均必然会发展专业社会工作服务,以回应社会需要。从历史发展阶段上说,北京、上海、广州、深圳和东部地区省份,如浙江、江苏、福建省等社会发展水平与1900年代前后英美“非常相似”,发展社会福利制度与社会工作专业的宏观社会经济环境与主客观条件具备,这是为何广东和上海社会工作体系迅猛发展的原因(曾家达、殷妙仲、郭红星,2001)。中国专业社会工作制度与现代社会问题“同步产生”模式的典型案例是深圳。深圳社会工作服务模式是政府制定政策方向,提供财政及实务支持,建立执行架构、监管及改善机制;成立社会工作协会为行业发展服务,面向全国招聘专业社会工作人才,向民间社会工作组织购买社会工作服务;聘用香港资深社会工作人员为深圳社会工作督导,提供督导及培训工作。这意味深圳模式最突出的特点既是社会工作制度对社会现实的建构,更是社会工作制度与社会现实建构间内在一致的结构性需要(张耀华,2011)。从这种“历史类比”角度看,英美社会工作实务模式的研究和发现,对中国具有特别重要的现实意义。

综观英美尤其是美国社会工作实务模式历史发展轨迹,我们可以清晰看到1900~1950年代,1960~1970年代,1980~2000年,2000年以来四大历史发展阶段,每个阶段的历史和时代特征明显,典型反映了英美尤其是美国社会问题、社会工作专业发展和社会结构变迁之间的关系。1900~1950年代是社会工作,社会工作实务概念和社会工作专业、社会工作教育培训的奠基时期,社会工作美国化、专业化、组织化、实务化、实用化、方法化和理论化的专业发展努力显著,到1950年代基本上确立了社会工作的专业使命、专业地位、专业职责、专业角色和职业声望。从历史角度看,这意味美国用了50年时间基本建立专业社会工作体系和社会工作制度框架。对于中国社会工作专业发展与制度建设来说,我们已无这么多时间去“按部就班”地发展,如果2050年全面建成小康社会,那么,中国社会工作者尚可以利用的时间只有35年左右。这意味美国社会工作早期专业化历史经验和发展规律对当代中国社会工作具有特别重要的意义。历史研究的基本目标是探索、发现历史发展规律,避免重蹈历史覆辙,保质保量实现目标。加强助人方法技巧,加强专业与实务理论研究,加强社会工作职业教育和专业教育,尤其是将社会工作助人方法技巧、专业理论与实务理论研究、职业和专业教育“有机整合”起来是关键(刘继同,2013)。

1960~1970年代是英美社会生活与社会工作专业发展结构性和革命性变迁的动荡时期;是生活质量运动,反战、环保、民权等社会运动风起云涌的时期;是美国伟大社会计划的实施的时期;是社会工作助人方法技巧,社会工作教育体系,专门领域实务发展,宏观、中观和微观模式形成的时期;是学科专业为基础的实务模式,理论流派为基础的实务模式和社会工作实务理论模式盛行的时期。同时,社会工作实务模式与社会工作专业发展也发生结构性和革命性变迁,结构化、系统化与制度化程度显著提高,为日后英美社会福利体制改革、社会工作服务质量化管理和法治化奠定了基础。更为重要的是,1960~1970年代英美社会工作专业发展与社会工作实务模式,首次实现由方法技巧和社会工作教育培训为基础的“外在性与方法性”实务模式,向以宏观、中观和微观模式,学科专业为基础实务模式,理论流派为基础实务模式,社会工作实务理论模式,混合型实务模式,结构化与功能化实务模式为基础的“内在化、结构化、模式化、体系化”实务模式结构转变,这说明英美社会工作专业发展与社会工作实务模式建构已进入实质性和制度化建设“结构-功能”时期。不言而喻,社会工作制度框架建设质量与宏观制度结构决定微观专业发展与实务模式质量。

1980~2000年是英美和世界各国,东方与西方,发达中国与发展中国家首次全面互动时期,英美福利国家改革,尤其是综合性、整合化、标准化、全程化、结果化和制度化实务模式,推动社会工作专业发展与实务模式实现了第二次全面、系统、深刻、内部“结构-功能”调整,社会服务体系改革目标是实现补救性服务、治疗性服务、发展性服务、预防性服务综合化,将不同类型和分隔、分散服务项目整合起来,重新将服务对象需要满足置于服务中心(Gilbert.N,2004),为确保社会服务质量,社会工作服务标准化、规范化和流程化成为全面质量管理的主体部分,为验证、证明和说明社会服务的效果,证据为本的决策和服务干预效果评估活动流行(彼得.罗西等,2002),从而首次实现发展规划、社会诊断、社会治疗、社会服务、社会评估和质量改善的全程管理。严格说来,英美福利制度与社会工作实务第二次全面、系统、深刻、内部“结构-功能”调整尚在进行之中,其历史影响与社会影响尚在全球和全面扩散过程之中,反映英美的发展方向。

2000年以来,英美社会工作专业发展与社会工作实务体系建设实现第三次质的飞跃和“结构-功能”调整,英美社会工作专业与社会工作实务体系服务范围已超越国家地域范围,全球性、地区性和跨文化、跨民族,种族敏感、文化敏感和社会性别敏感社会工作实务模式形成,同时形成“国家内部”与“全球范围”两个层面上跨文化、跨民族,性别敏感社会工作实务(崔金海,2013)。这意味在全球化处境下,英美和世界各国均已实现政治、经济、社会和文化结构的多元化。更为重要的是,从英美社会工作发展与社会工作实务模式结构性演变的历史轨迹来看,中国与其他非西方国家并非一定“完全重复”与英美一样的历史发展过程,完全可以不经过二次“结构-功能”调整阶段,直接进入全球性、跨文化、跨民族和社会性别敏感社会工作实务阶段。这既为后发国家社会工作专业提供难得的历史机遇,又对社会工作专业能力提出更高要求。这意味在全球化处境下,世界各国社会工作可能从事相同服务,但是服务基础和服务能力不同。

社会工作实务是社会工作专业价值观、专业伦理守则、专业知识、专业理论、专业方法技巧、专业社会授权与社会认可、专业服务过程、专业研究、专业行政管理和专业评估活动的有机聚合体,社会工作实务模式是系统化、固定化、结构化、程序化和标准化社会服务活动。一般来说,社会工作实务模式是在社会工作实务活动发展、积累一定程度后形成的实务智慧,是对社会工作实务活动的经验总结和理论概括,反映了社会工作专业能力与服务能力的提高,说明对社会工作专业服务的性质、目标、原则、理论、对象、范围、过程和服务结果有了清晰认识,说明社会工作者已发现特定领域中专业服务发展的基本规律和社会服务体系结构变迁方向。这意味社会工作实务模式扮演多种角色,既是社会工作实务理论的主题与主体,又是实务指南,还是专业服务流程和服务标准,对决策者、社会工作者、服务机构管理者和服务对象均有益处。

英美社会工作实务模式的历史演变轨迹和发展规律具有重大的现实、理论和政策涵义。表面上看,社会工作实务模式与社会服务体系的变化主要是“社会问题”类型与结构的变化,实质上是现代社会服务体系的结构、功能、地位、角色和层次结构的结构性与体系性变化,社会工作实务由非专业的慈善、公益服务转变为专业的社会服务;由方法技巧为基础的实务模式上升为结构化与功能化实务模式;由点、线、面式服务发展为综合性和制度化实务模式;由以社会诊断和社会治疗为主的服务模式,转变为以预防、发展、投资为主的社会服务模式;由物质福利、经济保障服务为主服务,发展为以非物质的社会服务、精神心理健康服务为主;由服务对象外在社会关系、社会角色、功能的修复,发展到服务对象内在情感和关系的治疗;由社会诊断、社会治疗为主的局部性和阶段性服务,发展为规划、诊断、治疗、评估全过程;由老弱病残和弱势群体扩大为全体国民,专业化与个性化社会服务成为“普惠性”服务(R.M.Titmuss,2012);由国家内部社会服务扩大为全球性、地区性、跨文化、跨民族和社会性别敏感的社会工作实务。简言之,英美社会工作实务模式的历史转变是全面性、结构性、系统性、社会性和文化性的。

英美社会工作实务模式主要类型与结构关系历史演变的实质是社会服务功能性结构与层次结构的变化,是国家、社会、市场、市民社会、社区、家庭和公民个人互动关系的变化,是国家职能范围扩大、内容增多,政府角色由消极守夜人到积极干预者、社会投资者的转变;是现代福利制度与社会服务体系社会功能结构性变迁和范围内容不断丰富完善的发展过程。具体来说,英美现代社会服务体系社会功能的结构性变迁与发展规律主要体现在如下方面:

一是社会服务目标由最低层次的社会救助、社会服务提高到社会公平、社会团结和社会福利;二是社会服务性质由消极被动的事后补救和单纯治疗,转变为积极预防和综合性社会服务;三是社会服务原则由慈善、公益服务,转变为公民权利、普惠服务和公民权利义务相统一;四是社会服务对象由老弱病残、贫困人群和弱势群体扩大为全体公民和所有需要帮助人群;五是社会服务范围由单纯物质福利、经济保障扩大为服务保障、社会关系治疗和情感治疗;六是社会服务内容与优先领域由贫困救济、直接服务转变为服务对象自身能力和素质提高;七是社会服务重点由表面、直接、个人的问题转变为深层次、结构性、制度性和体系性问题;八是社会服务人员由无薪的志愿者、善心人士转变为领薪的专业人员,专业资质要求日高;九是社会服务活动的后果由帮助需要帮助的人群,发展到改善社会环境,促进福利制度变迁;十是社会服务活动由局限英美国家地域范围,扩大为全人类社会,“普世性发展规律”明显。

英美社会工作实务模式历史演变和发展规律清晰说明:为什么现代社会迫切需要专业化与个性化社会工作服务?为何中国迫切需要建立中国特色社会工作服务体系与制度框架?现代化社会与社会现代化既是一种社会过程,又是一种结构变迁模式,还是社会发展方向。但是,社会现代化与现代化社会是种最高风险的社会类型,社会现代化过程充满矛盾、冲突,风险社会与个体化社会是所有现代社会现代化过程中面临的两个主要问题,二者相互影响。中国社会正处于结构转型过程之中,传统社会的稳定结构崩溃,社会风险与风险社会正在形成,各式各样和形形色色的社会问题应运而生,政府的传统社会管理与社会组织形式面临严峻挑战。与此同时,原来集体主义文化与生活习惯迅速瓦解,个体化社会与社会个体化发展趋势明显。这意味当代中国社会正在逐步从“总体性社会”转向“个体化社会”。传统社会政策关注重点往往是大多数人的权益,但随着个体化社会来临,传统社会政策面临诸多严峻和结构挑战,如何增强社会政策包容性,以更多关注个体或少数群体需要,更多关注不同群体权益和需要,更多重视底层群体及弱势群体的赋权,同时大力发展专业化与个性化社会工作服务是关键(文军,2012)。因为每个人的需要不同,所以需要个性化与专业化社会服务,需要高素质的专业社会工作者。简言之,在个体化社会与社会个体化过程中,个性化与专业化社会工作服务是最佳制度安排。

英美社会工作实务模式的历史演变过程和发展规律为“中国特色”社会工作服务体系建设提供了答案。如何既尊重社会工作体系发展的普世规律,又充分考虑中国社会特有的文化传统和结构差异,既循序渐进和按部就班地发展中国特色社会工作制度,又实现跨越式和高质量的制度发展,既充分吸收、借鉴英美社会工作实务模式发展规律和历史经验,又不为英美历史经验所束缚,这是中国福利决策者、社会服务机构管理者和社会工作者面临的重大现实、理论和政策议题。英美社会工作实务模式的历史演变过程和改革开放以来中国社会工作专业服务体系恢复重建的经验说明:如何尽快建成中国特色社会工作制度框架和实务模式体系,培养一大批专业社会工作者途径有六,一是加强社会福利理论研究、制度研究、社会工作专业学科研究和社会工作实务研究力度,形成研究性实务模式与实务性研究体系,依托社会福利制度与社会服务体系发展普世规律,结合中国社会特有文化传统与社会经济发展阶段,创造性和本土化地开展工作,回应社会需要。二是有规划、有意识、有目标地将社会福利制度框架设计、社会服务体系建设、社会工作教育培训活动、社会工作研究与实务研究、社会工作者培养使用等各项工作“有机整合起来”,探寻不同类型活动之间结构性与功能性的一致性和整合性,最大化发挥各项服务应有作用。

[1]柴定红,2010,《英美社会工作专业化模式及其对中国的启示》,天津:南开大学博士学位论文。

[2]陈树强,2003,《增权:社会工作理论与实践的新视角》,《社会学研究》第5期。

[3]崔金海,2012,《家庭暴力的女权主义与系统理论的比较研究》,《社会工作》第5期。

[4]崔金海,2012,《在韩中国留学生学校生活适应研究》,《中国青年政治学院学报》第5期。

[5]崔金海,2013,《韩国〈多文化家族支援法〉的立法背景及问题研究》,《武汉理工大学学报》(社会科学版)第1期。

[6]戴建生,伍文亮,2000,《试谈加强社会工作中层理论建设》,《沈阳教育学院学报》第S1期。

[7]方文,2008,《学科制度与社会认同》,北京:中国人民大学出版社。

[8]高良荃,于雪,2010,《论后现代主义思潮对社会工作模式的双重影响》,《学理论》第33期。

[9]行红芳,2010,《社会工作职业化进程中的矛盾与社会工作教育的回应》,《社会工作》第6期。

[10]何雪松,2007,《社会工作的四个传统哲理基础》,《南京师大学报》(社会科学版)第4期。

[11]何雪松,2012,《迈向中国的社会工作理论建设》,《江海学刊》第4期。

[12]何雪松,陈蓓丽,2005,《当代西方社会工作的十大发展趋势》,《南京师大学报》(社会科学版)第6期。

[13]黄安年,1998,《当代美国的社会保障政策(1945-1996)》,北京:中国社会科学出版社。

[14]黄耀明,2008,《社会工作理论发展模式及其基本特征》,《北京科技大学学报》(社会科学版)第1期。

[15]姜立强,刘群,徐言辉,2010,《社会工作实务教学“校、社、府”合作模式探讨》,《中国成人教育》第10期。

[16]李少军(主编),2000,《当代全球问题》,杭州:浙江人民出版社。

[17]李士坤,2010,《对模式和“中国模式”的思考——兼论中国特色社会主义发展道路》,《毛泽东邓小平理论研究》第3期。

[18]李迎生,方舒,2010,《中国社会工作模式的转型与发展》,《中国人民大学学报》第3期。

[19]里奇·傅尔曼著,2009,《跨国社会工作:全纳式模式》,高明皓,蒋依伶(译),《社会工作下半月》(理论)第12期。

[20]梁淑平,2012,《我国大陆地区社会工作发展模式研究综述》,《社会工作》第9期。

[21]林顺利,兰学莉,2011,《美国社会工作硕士专业学位培养模式及其启示》,《河北大学学报》(哲学社会科学版)第1期。

[22]刘斌志,2010,《论社会工作专业教育发展的国际趋势及其本土策略》,《北京科技大学学报》(社会科学版)第2期。

[23]刘继同,2007,《美国医院社会工作的历史发展过程与历史经验》,《中国医院管理》第11期。

[24]刘继同,2005,《个人主义与市场经济:自由主义社会福利理论综合评介》,《福建论坛》第12期。

[25]刘继同,2012,《社会工作“实务理论”概念框架、类型层次与结构性特征》,《社会科学研究》第4期。

[26]刘继同,2012,《社会工作专业“实务”概念框架的内涵外延、类型层次与基本特征》,《福建论坛》第1期。

[27]刘继同,2012,《英美社会工作“实务模式”的历史演变轨迹与结构性特征》,《广东工业大学学报》第3期。

[28]刘继同,2013,《英美社会工作实务体系的历史演变与社工专业发展的历史经验》,《社会福利》第4期。

[29]柳拯,2010,《规律与模式:从制度视角建构中国本土社会工作》,北京:中国社会出版社。

[30]罗淑婷,2010,《东莞首个外国人管理服务站成立:设于东城新世界花园,将积极引导外国人融入社区生活》,《东莞日报》4-29。

[31]马立诚,2012,《当代中国八种社会思潮》,北京:社会科学文献出版社。

[32]茆正洪,赵旭东,2010,《西方家庭治疗的新趋向》,《医学与哲学》(人文社会医学版)第9期。

[33]彭华民,2010,《需要为本的中国本土社会工作模式研究》,《社会科学研究》第3期。

[34]彭秀良,2012,《守望与开新:近代中国的社会工作》,石家庄:河北教育出版社。

[35]任国英,焦开山,2012,《论民族社会工作的基本意涵、价值理念和实务体系》,《民族研究》第4期。

[36]任文启,2007,《社会工作培养模式研究综述》,《甘肃政法成人教育学院学报》第4期。

[37]沈黎,刘斌志,2008,《美国社会工作伦理守则:历史经验与文本解读》,《北京科技大学学报》(社会科学版)第4期。

[38]谭文静,李金娟,王丽,2007,《浅析社会工作理论与实务的关系——以存在主义取向的社会工作模式为例》,《社会工作》第4期。

[39]唐咏,2009,《关系和嵌入性之外:中国社会工作理论本土化研究的路径选择》,《深圳大学学报》(人文社会科学版)第2期。

[40]童敏,2007,《个案辅导:传统辅导模式和后现代主义取向辅导模式的超越与融合》,北京:社会科学文献出版社。

[41]童志锋,2012,《社会工作管理的本土化经验——杭州“上城模式”研究》,《社会福利》第6期。

[42]王聪,汝小美,2009,《“社会性别敏感的社会工作理念与方法”引入人口计生领域取得积极成效》,《人口与计划生育》第10期。

[43]王健,2010,《社会工作“案主自决”原则在中国本土实践中的困境》,《社会工作》(下半月)第3期。

[44]王瑞华,2004,《当前构建中国社会工作理论的基本途径》,《集美大学学报》(哲学社会科学版)第3期。

[45]王思斌,谢立中,马凤芝,程为敏,1996,《西方社会工作理论的历史与现状》(续),《中国社会工作》第3期。

[46]文军(主编),2010,《社会工作模式:理论与应用》,北京:高等教育出版社。

[47]文军,2010,《论社会工作模式的形成及其基本类型》,《社会科学研究》第3期。

[48]文军,2012,《个体化社会的来临与包容性社会政策的建构》,《社会科学》第1期。

[49]文军,2012,《论社会工作理论研究范式及其发展趋势》,《江海学刊》第4期。

[50]无国界医生志愿工作者合著,2012,《无国界医生手记》,长沙:湖南科学技术出版社。

[51]吴红兵,2011,《在多元文化视角下解读以共同成长为目标的本土“成长向导”社会工作模式》,北京:首都师范大学硕士论文。

[52]吴就君(编译),1992,《家族治疗——理论与实务》,台北:大洋出版社。

[53]吴亦明,2002,《论中国特色社会工作理论框架的构建》,《南京师大学报》(社会科学版)第3期。

[54]肖慧欣,2011,《美国社会工作执照考试的要求与特点》,《中国考试》第2期。

[55]谢新华,王炎丽,2012,《当社会工作邂逅女性主义:评〈女性主义社会工作——理论与实务〉》,《山东女子学院学报》第5期。

[56]熊跃根,2012,《从社会诊断迈向社会干预:社会工作理论发展的反思》,《江海学刊》第4期。

[57]徐吉志,2011,《专业自觉:教师专业化发展的内源性动力》,《江苏教育报》第4期。

[58]徐汝玲(主编),1994,《外国教育史教程》,北京:教育科学出版社。

[59]许莉娅,2005,《未成年人社会工作的方法与技巧》(上),《辅导员》第1期。

[60]严樨,2012,《美国夏令营的交互式小组工作模式研究——以纽约州A营地为例》,《社会工作》第7期。

[61]张耀华,2011,《深圳社会工作模式生成的制度同构理论分析》,《社会工作》(学术版)第11期。

[62]张一奇,2010,《上海市综合性医院医务社会工作模式的建立与评价——以同济大学附属东方医院为例》,《现代医院管理》第2期。

[63]赵芳,2010,《家庭治疗的发展:回顾与展望》,《南京师大学报》(社会科学版)第3期。

[64]赵一红,2012,《基于社会系统论的视角:社会工作三大方法的整合运用——以社区社会工作模式为例》,《中国社会科学院研究生院学报》第3期。

[65]钟舒扬,王阿憧,2011,《对社会工作模式的反思》,《黑河学刊》第11期。

[66]周利敏,2012,《趋同与趋异:社会工作专业教育模式比较》,北京:社会科学文献出版社。

[67]朱力,1997,《我国社会工作模式的转换》,《中国社会工作》第2期。

[68]朱眉华,文军,2006,《社会工作实务手册》,北京:社会科学文献出版社。

[69]左芙蓉,刘继同,2007,《美国社会工作者协会的历史变迁、结构功能与运作模式》,《社会工作》第2期。

[70]曾家达,殷妙仲,郭红星,2001,《社会工作在中国急剧转变时期的定位——以科学方法处理社会问题》,《社会学研究》第2期。

[71]曾乃明,陈树强,1994,《社会工作的目标、焦点和功能:一个用数学说明的整合模式》,《社会工作研究》第2期。

[72](丹麦)考斯塔·艾斯平,安德森,2003,《福利资本主义的三个世界》,郑秉文(译),北京:法律出版社。

[73](法)米歇尔·福柯著,1996,《临床医学的诞生》,刘北成(译),南京:译林出版社。

[74](英)R.M.Titmuss,2012,《普惠性社会服务与选择性社会服务》,刘继同(译),《社会福利》第4期。

[75](英)保罗.皮尔逊,2007,《拆散福利国家—里根、撒切尔和紧缩政治学》,舒绍福(译),长春:吉林出版集团有限责任公司。

[76](英)布赖恩.科尔比,2010,《社会工作研究的实践应用》,刘东等(译),上海:格致出版社。

[77](英)贾森.安奈兹著,2011,《解析社会福利运动》,王星(译),上海:格致出版社。

[78](英)莱恩.多亚尔等,2008,《人的需要理论》,汪淳波等(译),北京:商务印书馆。

[79](英)马丁.鲍威尔著,2010,《新工党,新福利国家》,林德山等(译),重庆:重庆出版社。

[80](英)马尔科姆.佩恩,2008,《现代社会工作理论》,冯亚丽等(译),北京:中国人民大学出版社。

[81](加)Cooper.A.F,2009,《全球健康管理:挑战、应对和创新》,邓洪等(译),成都:四川大学出版社。

[82](加)爱德华·肖特著,2008,《精神病学史:从收容院到百忧解》,韩健平等(译),上海:上海科技教育出版社。

[83](美)F·埃伦·内廷等,2006,《宏观社会工作实务》(第三版),刘继同等(译),北京:中国人民大学出版社。

[84](美)Gilbert·N,2004,《社会福利的目标定位:全球发展趋势与展望》,郑秉文等(译),北京:中国劳动社会保障出版社。

[85](美)J·Rothman,2003,《社区组织模式和宏观实践观点:它们的融合与阶段》,刘继同(译),《国外社会学》第1期。

[86](美)Martin,L.L.著,1997,《社会服务机构组织与管理—全面品质管理的理论与实务》,施怡廷等(译),台北:杨智文化事业股份有限公司。

[87](美)Sarah.Gehlert等著,2012,《健康社会工作手册》,季庆英(译),北京:北京大学医学出版社。

[88](美)彼得·伯格,托马斯·卢克曼著,2009,《现实的社会构建》,汪涌(译),北京:北京大学出版社。

[89](美)彼得·罗西等,2002,《项目评估:方法与技术》(第6版),邱泽奇等(译),北京:华夏出版社。

[90](美)查尔斯·蒂利,2002,《社会运动:1768-2004》,胡位钧(译),上海:上海世纪出版集团。

[91](美)大卫·D·迪布瓦编著,2005,《胜任力:组织成功的核心源动力》,杨传华(译),北京:北京大学出版社。

[92](美)杰弗里·亚历山大,2000,《社会学:二战以来的理论发展》,贾春增等(译),北京:华夏出版社。

[93](美)罗宾·科恩等著,2001,《全球社会学》,文军等(译),北京:社会科学文献出版社。

[94](美)罗伯特·索洛等,2010,《工作与福利》,刘文忻等(译),北京:中国社会科学出版社。

[95](美)罗斯玛丽·C·萨里著,1998,《美国社会工作教育的发展:对未来的意义》,马凤芝(译),《中国社会工作》第5期。

[96](美)帕森斯·T,1988,《现代社会的结构与过程》,梁向阳(译),北京:光明日报出版社。

[97](美)萨尔瓦多.米纽庆,2009,《家庭与家庭治疗》,谢晓健(译),北京:商务印书馆。

[98](美)文森特.帕里罗等,2002,《当代社会问题》,周兵等(译),北京:华夏出版社。

[99](日)长谷川洋三著,2008,《行动转变性格-森田式精神健康法》,李治中等(译),北京:人民卫生出版社。

[100]Axinn,J.&Levin,H,1997,Social Welfare:A History of the American Response to Need.Fourth Edition. New York:Longman.

[101]Barclay,P.M,1982,Social Workers:Their Role&Tasks.London:Bedford Square Press.

[102]Barker,R.L,2004,The Social Work Dictionary.5th Edition.Washington,DC:NASW Press.

[103]Bartlett,H,1958,A Working Definition of Social Work Practice.Social Work,3(2),5-8.Washington,DC: NASW.

[104]Bartlett,H.M,1957,50 Years of Social Work in the Medical Setting:Past Significance/Future Outlook.New York:National Association of Social Workers.

[105]Bartlett,H.M,1970,The Common Base of Social Work Practice.New York:National Association of Social Workers.

[106]Bartlett,W.,Roberts,J.A.&Le Grand,J.(eds.),1998,ARevolution in Social Policy:Quasi-market Reform in the 1990s.Bristol:The Policy Press.

[107]Boehm,W.W,1959,objectives of the social work curriculum of future,Volume1.New York:Council on Social Work Education.

[108]Bremner,R.H,1994,Giving:Charity and Philanthropy in History.New Brunswick:Transaction Publishers. [109]Brieland,D,1995,Social Work Practice:History and Evolution,pp.2247-2258.In Edwards,R.L.(Ed-inchief),Encyclopedia of Social Work,19th Edition.Washington:NASW Press.

[110]Dichinson,N.S,1995,Federal Social legislation from1961-1994,pp.2247-2258.In Edwards,R.L.(Ed-inchief),Encyclopedia of Social Work,19th Edition.Washington:NASW Press.

[111]Dominelli,L.&Mcleod,E,1989,Feminist Social Work.London:Macmillan.

[112]Frumkin,M.&Lloyd,G.A,1995,Social Work Education,pp.2238-2247.Edwards,R.L,Encyclopedia of Social Work,19th Edition.Washington:NASW Press.

[113]Haveman,R.(ed.),1977,A Decade of Federal Antipoverty Programs:Achievements,Failures,Lessons.New York:Academic Press.

[114]Hepworth,D.H.,Rooney,R.H.,Rooney,G.D.,Strom-Gottfried,K.&Larsen,J.A,2006,Direct Social Work Practice:Theory and Skills.Seventh Edition.Canada:Thomson Brooks/Cole.

[115]Johnson,H.W,1995,The Social Services:An Introduction.Illinois:F.E.Peacock Publishers.

[116]Johnson,L.C,1989,Social Work Practice:AGeneralist Approach.Third Edition.Boston:Allyn and Bacon.

[117]Kahn,M.W,1981,Basic Methods for Mental Health Practitioners.Massachusetts:Winthrop Publishers,Inc.

[118]Leiby,J,1978,AHistory of Social Welfare and Social Work in the US.New York:ColumbiaUniversity Press.

[119]Northen,H,1982,Clinical Social Work.New York:ColumbiaUniversity Press.

[120]Philpot,T,1986,Social Work:AChristian Perspective.England:Alion Paperback.

[121]Richmond,M.,1917,Social Diagnosis.New York:Russell Sage Foundation.

[122]Richmond,Mary,1922,What is Social Case Work?New York:Russell Sage Foundation.

[123]Roberts,R.W.&Northen,H.(eds.),1976,Theories of Social Work with Groups.New York:Harper&Row.

[124]Robinson,V,1930,A Changing Psychology in Social Casework.Chapel Hill:Universityof North Carolina Press.

[125]Rogers,C.R,1951,Client-Centered Therapy.its Current Practice,Implications,and Theory.Boston:Houghton Miffin.

[126]Skocpol,T,1992,Protecting Soldiers and mothers:The origins of Social Policy in the US.Cambridge:HarvardUniversity Press.

[127]Starr,Paul,1982,The Social Transformation of American Medicine:The Rise of a Sovereign Profession and the Making of a Vast Industry.New York:Basic Books,Inc.

[128]Swaan,A.De,1988,In Care of the State:Health Care,Education and Welfare in Europe and the USA in the Modern Era.Oxford:Polity Press.

[129]The Hollis-Taylor Report,1951,Social Work Education in the United States:the report of a study for the national council on social work education.New York:Council on Social Work Education.

[130]Towle,C,1987,Common Human Needs,Revised Edition.Silver Spring:National Association of Social Workers,Inc.

[131]Turner F.J,1996,Social Work Treatment:interlocking theoretical approaches.New York:The Free Press.

编辑/陈建平

国家社科基金项目“中国特色医务社会工作实务模式研究”(10BSH060)、国家卫计委“精神卫生社会工作服务模式研究”阶段性成果。

C916

A

1672-4828(2014)05-0003-28

10.3969/j.issn.1672-4828.2014.05.001