乡村旅游发展对美好乡村建设的贡献机理研究

——以黄山市为例

2014-03-14胡善风朱红兵

胡善风 朱红兵

(黄山学院旅游学院,安徽 黄山 245021)

乡村旅游发展对美好乡村建设的贡献机理研究

——以黄山市为例

胡善风 朱红兵

(黄山学院旅游学院,安徽 黄山 245021)

乡村旅游发展与美好乡村建设具有高度的耦合性和内在统一性,乡村旅游发展的根本目的在于发展农村生产力。文章通过对黄山市11个处于不同发展阶段的典型旅游村进行实地调研,从经济贡献、社会文化贡献、生态环境贡献三个方面研究了黄山市乡村旅游对美好乡村建设的贡献效应。研究发现,乡村旅游发展对于促进农民脱贫致富、改善农村生产生活环境、优化农村产业结构、促进城乡和谐发展等具有重要意义。乡村旅游是促进皖南区域美好乡村建设的重要途径和模式。

乡村旅游;美好乡村;贡献机理;黄山市

1 引言

我国乡村旅游活动起源于上世纪80年代,乡村旅游在促进社会主义新农村建设、统筹城乡协调发展、构建社会主义和谐社会方面起到了重要作用[1]。乡村旅游的根本目的在于发展农村生产力,作为促进农村地区经济发展的重要途径[2],已经成为我国新农村建设和旅游产业发展的重要组成部分。众多国内外学者对乡村旅游与农村经济可持续发展的相互关系进行了研究,论证了乡村旅游对新农村经济发展的重要带动作用[3-7]。然而,乡村旅游的发展涉及到农村的经济、社会文化、生态环境等多个方面,较多学者从经济角度分析了乡村旅游对新农村经济发展的带动作用,而忽略了乡村旅游对乡村社会文化和生态环境的影响。另外,国内研究虽然对乡村旅游与新农村建设互动机制给予了关注,但更多偏重于定性描述,缺乏相关的实证研究。

2012年9月13日,安徽省召开全省美好乡村建设动员大会,对开展美好乡村建设进行了全面部署,同时制定了《安徽省美好乡村建设规划(2012—2020年)》(以下简称《规划》)。建设美好乡村是统筹城乡发展、推进“三化同步”的战略举措,对于加快建设美好安徽和全面建成小康社会,具有重大而深远的意义。乡村旅游发展与美好乡村建设两者是如何互动的?乡村旅游对美好乡村建设的贡献到底有多大?这些问题迫切需要得到研究。基本此,本文选取乡村旅游发展成熟的黄山市作为研究对象,通过对黄山市11个处于不同发展阶段的典型旅游村进行实地调研,研究了黄山市乡村旅游发展对美好乡村建设的贡献机理。

2 黄山市乡村旅游发展总体概况

黄山市乡村旅游始于1986年,以西递为代表的古村落,利用独具特色的徽文化、良好的生态环境、典型的古村落群等为旅游吸引物,招徕游客到此观光游览,拉开了黄山市发展乡村旅游的序幕。经过近30年的发展,黄山市乡村旅游获得了快速发展,对于促进农民脱贫致富、改善农村生产生活环境、优化农村产业结构、促进城乡和谐发展等具有重要意义。2012年,黄山市从事乡村旅游开发村庄近200个,农家乐经营户823家(其中:省级211户、市级181户),12万农民直接或间接从事旅游业。2008年黄山市接待乡村旅游者1020万人次,实现乡村旅游收入41亿元,占全市接待旅游者人数和旅游收入的56.6%和29.1%;2012年,黄山市接待乡村旅游者2392.6万人次,实现旅游收入136.8亿元,占全市接待旅游者人数和旅游收入的65.7%和45.1%。乡村旅游已经成为升级农村产业结构、提高农民生活质量的重要途径,成为推进美好乡村建设的突出亮点和重要增长领域。

数据来源:黄山市统计局

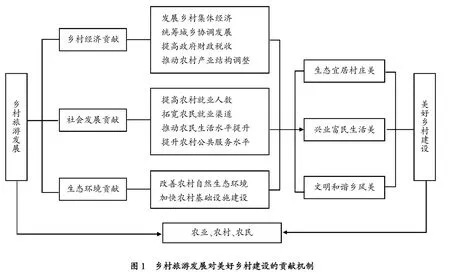

3 乡村旅游对美好乡村建设的贡献机制

乡村旅游发展与美好乡村建设具有高度的耦合性和内在统一性。一方面,乡村旅游作为一种新的旅游形式,具有较强的综合带动效应,乡村旅游与其所在农村形成利益共同体,通过对乡村旅游资源的挖掘及利用,能够对振兴农村经济、改善农村环境、提升农民素质等方面起到促进作用,进而达到“以旅促农、以旅游促进美好农村建设”的目的;另一方面,以美好乡村建设为平台,建设过程所涉及的各项基础建设和社会经济建设也将在客观上促进着乡村旅游活动的发展,为乡村旅游的顺利开展提供硬件设施和软件服务,最终实现美好乡村建设与乡村旅游发展共赢(见图1)。

根据 《安徽省美好乡村建设规划(2012—2020年)》,安徽省美好乡村建设的总体目标是“生态宜居村庄美、兴业富民生活美、文明和谐乡风美”,该目标不仅是黄山市美好乡村建设的总体目标要求,同时也是黄山市乡村旅游所具有的功能和发展乡村旅游的根本目的。《规划》指出黄山市美好乡村建设将 “以保护乡村自然资源、文化遗产、民风民俗为重点;加强综合配套与人居环境建设,突出山村空间肌理,彰显传统风貌特色,大力发展乡村旅游,打造世界文化乡村品牌。”可以说,乡村旅游开发将乡村经济纳入了城市市场经济范畴[8],实施乡村旅游与大农业耦合发展既是美好乡村非农增收的可靠途径,又是促动美好乡村现代服务业发展的有效方式[9]。

4 黄山市乡村旅游对美好乡村建设的贡献效应

4.1.1 发展壮大村集体经济。发展壮大村集体经济是改善农民生活水平和建设美好乡村的必由之路和重要基础。只有村集体经济得到保证,才能实现农村的可持续发展。乡村旅游是村集体经济收入的重要来源,具有很强的“造血”的功能。黟县打鼓岭2007年时根本没有村集体收入,通过发展乡村旅游,2011年村集体收入达到5.8万元。2011年,棠樾村村集体经济经营性收入45万元,其中旅游收入占80%以上。翡翠新村2007年村集体收入为1249万元,2011年村集体收入达到4099万元,较2007年增加2.3倍。2007年呈坎村村集体收入只有18万元,2011年增长到308万元,较2007年增加了16倍。西递村旅游业发展较为成熟,2007年村集体收入为2108万元,2011年达到3491万元,增长了65.6%。实践证明,凡是乡村旅游发展比较好的地方,村级集体经济发展就比较好,农村面貌变化就大,人民群众得实惠就多。

4.1.2 促进农民收入增长,提升农民生活水平。建设美好乡村,产业是根基,富民是核心。增加农民收入始终是“三农”工作的核心,是美好乡村建设的中心任务,是乡村旅游发展的最终目标。农民可以通过办旅馆、开餐馆、加工纪念品、发展土特产品等方式增收,还可以通过参与乡村旅游项目的入股分红增收。2007年,花山谜窟景区内的浯村农民人均纯收入7000元,村民人均分红180元,2011年,村农民人均纯收入8888元(较2011年黄山市农村居民人均纯收入高936元),村民人均分红340元。黟县宏村和西递是世界文化遗产地之一,也是黄山市重要的乡村旅游接待目的地。2011年,宏村和西递农民人均收入都接近达到10000元,其中人均旅游分红分别为2100元和4017元,占人均收入的21%和40%。

黄山区翡翠新村在新村未建成前,村民人均收入只有5000元,村集体年终每人分红仅2000余元。新村建成并开始从事农家乐旅游接待后,共有48户居民从事农家乐接待,2007年村集体年终人均分红达到3250元。2011年,全村共接待住宿、餐饮游客13.03万人次(游客人均花费接近300元),旅游收入492.57万元,人均分红9750元。村民人均旅游收入达3万元,是黄山市农村居民人均纯收入为的2.7倍,乡村旅游已经成为了大量农民的主要收入来源(见表2)。

4.1.3 提高地方政府税收。乡村旅游既是一个富民产业,同时对地方财政税收也具有较大贡献。在乡村旅游发展初期,乡村旅游的主要功能是富民,在中期是富民富景区,随着乡村旅游的进一步发展,乡村旅游成为既富民又富财政的优势产业。2007-2011年,翡翠谷景区累积贡献税收2000万元,其中2011年上缴税收233.7万元,较2007年(上缴税收164万元)增长42.5%。2007年,呈坎上缴税收仅为8.8万元,2011年增长到84.2万元(占地方税收的2.1%),增长了8.6倍。2011年,齐云山上缴税收50万元,占地方税收份额的5%,间接创造税收310万元。

4.1.4 推动农村产业结构升级。发展乡村旅游,就是把农业和农村特色资源与旅游“嫁接”,通过第三产业拉动第一产业,第一产业再带动第三产业,带动农副产品和手工艺品加工、交通运输、餐饮住宿、房地产等相关产业发展。进而通过消费的乘数效应带动农业、工业和服务业的增长,最终带动整个农村经济的增长。同时,发展乡村旅游能够使使部分农民转变为旅游从业者,由于农业从业人员的减少,可以进一步推进农业规模化、产业化发展,农业的产业化和规模化直接推动农业结构优化升级。

4.1.5 缩小城乡差距,促进城乡统筹协调发展。发展乡村旅游是统筹城乡发展的重要抓手。发展乡村旅游,给农村带来了大量的人流、物流、资金流、信息流。通过旅游这个渠道,把一部分城市的消费资金转移到农村,增加了农村的经济实力和农民的收入[10]。发展乡村旅游,可以促进城市与乡村人流、物流、信息流、资金流互动,为工业反哺农业,城市支持乡村提供载体,把一部分城市的消费资金转移到农村,弥补乡村各种资本的不足,有效地缩小乡村与城市的发展差距,推动城乡间的统筹发展[11]。乡村旅游的消费主体是城市居民,通过交流和互动,必然增进双方的了解和认知,有助于促进城乡统筹发展目标的最终实现。

4.2.1 提高农村就业人数。就业是民生之本,黄山市大力发展乡村旅游,将在农村创造大量的非农就业机会,实现直接或间歇就业,促进农村富余劳动力从农业转移到非农业。据研究测算,乡村旅游每增加一个就业机会,就能带动整个产业链增加5个就业机会[12]。据统计,2011年黄山市农家乐有12万农民直接或间接从事旅游业,广大农民不离土、不离乡就解决了就业问题。以翡翠新村为例,2007年,该村只有173人从事景区旅游服务业,占全村人口总数的71%;到2011年,从事景区旅游服务业的人数达到208人,占全村人口总数的84%。与此同时,围绕翡翠谷景区发展,带动了周边农家乐发展,解决了500多人的就业问题。2011年西递景区解决村民直接就业岗位720人(较2007年增加160人),间接提供就业人数384人(见表3)。

4.2.2 拓宽农民就业渠道。发展乡村旅游之前,农民只能通过种地或者外出打工来获得相应收入。乡村旅游发展起来以后,将在农村创造大量的非农就业机会,促进农村富裕劳动力从农业转移到非农产业,2011年,棠樾牌坊群景区解决村民直接就业180余人,就业渠道包括导游、保安、保洁、管理人员和店面经营户、旅游产品销售人员等。2011年,太平渔村从事旅游观光服务、旅游购物点的经营户68户 (占全村农户总数的83%),从事农家乐餐饮住宿服务的经营户30户,太平渔村经营旅游的从业人员仅有46人,2011年从业人员达129人(占全村人口总数的48%)。黟县宏村村民80%以上都从事旅游业,全村302户居民中,从事住宿、餐饮、农家乐的有104户,从事工艺品经营的有103户,乡村旅游的发展给广大农民带来了发展非农产业的机会。

4.2.3 提升农村公共服务水平,改善农民生活福利。黄山市美好乡村建设的发展要求建设完善的农村旅游服务体系,农村的政府公共服务职能相对薄弱,农村旅游服务体系的构建将促使政府公共职能向农村延伸,尤其是提高县级旅游部门的行政能力和服务水平。一些地方发展乡村旅游后,集资办起了教育和医疗,提高了适龄儿童入学率和农民参加合作医疗率;还有一些农村建立了社会保障制度,农民达到社保条件后可以按月领取保障金,农民也能像城里人一样享受医疗、教育和社会保障。

翡翠新村村在乡村旅游发展获得成功以后,更加十分重视教育培训、医疗卫生工作,每年都会投入十几万元对考入优秀高中、大学的学生进行奖励。在医疗卫生方面,村民组每月都会邀请医院来新村老年公寓进行医疗检查。在村民福利方面,根据收入的情况,每年都会拿出200多万进行分红。近年来,棠樾村为居民新建了医务室、卫生室、图书室、村民文化体育活动中心,村庄公共服务设施日趋完善。呈坎景区每年给村民的分红用来统一为村民购买新农合的医疗保险,并给70岁以上的老人发放100元的补助。黄山市乡村旅游的发展和农村旅游服务体系的建立,有利于改善农村制度环境和提高农村公共服务水平,最终将为黄山市美好乡村建设营造一个良好的制度环境。

4.2.4 培养社会主义新农民。乡村旅游实际上是城乡居民的互动,这种互动必然带来城乡居在生活习惯、生活观念、消费理念等意识形态领域的相互影响[13]。发展乡村旅游是农村精神文明建设的助推器。农民素质的提高,是乡村旅游可持续发展的重要一环,也是美好乡村建设中培养新农民的要求。农民通过参与乡村旅游的发展过程,精神世界和文化生活得到丰富。一些农村结合旅游业的发展需要建设了图书室、文化室,加强了文化传播;一些农村举办了各种培训班,提高了农民的素质。乡村旅游的发展还促使一些农村制定村规民约、卫生公约等规章制度,农民的文明程度明显提升。

乡村旅游把城市的许多新信息、新理念带到农村,对农民素质和乡风民俗具有潜移默化的影响,使学文化、学技术成了一些农民的自觉行动,许多村民学起了普通话、外语和电脑,全面提升了农民素质。休宁县白际村乡村旅游发展从无到有,农民素质也在发展过程中逐步提升。现在以白际原生态旅游接待中心谢正发为代表的20余户新型农民,主动参与到旅游推介和“农家乐”等旅游服务行业中来,每户都有自己的旅游接待QQ号,乡政府因势利导,顺势而为,组建了白际旅游QQ群,乡政府的分管领导为管理员,并充分利用该QQ群,将有关旅游信息、极端天气预报、接待注意事项以及上级有关政策,第一时间传递到接待户,实现了与旅游接待户的无缝隙对接。乡村旅游的发展能够促进农村教育的发展并增加人力资本存量,最终有利于培养社会主义新农民。

4.2.5 有利于推进农村基层管理民主。黄山乡村旅游的发展较好地推进了基层管理的民主化。乡村旅游具有现代服务业的特性,它的发展为农村引入了现代管理理念。一些地方在基层组织的领导下,农民自主决策、民主决策,促进了农村管理民主,一些农村纷纷成立各种协会,民主管理水平不断提高。太平渔村紧围绕美好乡村和小康社会建设,积极开拓创新发展的新路子、新举措,于2009年4月组建了太平渔村农家乐旅游公司,成立了农家乐旅游协会。2009年,“太平渔村”被省旅游局评定为“省级五星级”农家乐,荣获“安徽省五星级农家乐旅游示范村”称号。

4.3.1 加快农村基础设施建设。黄山市乡村旅游发展拉动了农村地区的基础设施投资,加快了基础设施的建设,为美好乡村建设的全面开展奠定了坚实基础。黄山市浯村(花山谜窟景区)自开发乡村旅游以来,不断加大对基础设施投资,完成了村庄内部主干道和街道的亮化工程,解决了村民夜间出行难问题。2011年,筹集资金12万余元,重新修建了浯村亭、浯村渡口,并修建了从渡口通往下沅农田长约600m、宽1.5m的水泥路。全面落实以“三清”为目标的环境整治,在深入开展“除陋习、树新风”活动的基础上,筹集资金2万余元,修建了15个垃圾池和排水设施。近年来,棠樾村新建并拓宽了绕村公路,安装了消防、垃圾桶等环卫设施,修复了棠樾村古井、古水圳等古建筑,恢复了村内明暗渠道及石护栏,实现了村内活水循环,完成了前后街主干道青石板铺设以及三线下地。

4.3.2 发展乡村旅游有利于改善农村自然生态环境,合理保护乡村文化旅游资源。乡村旅游需要将优美的田园风光和人文生态环境展现给游客,所以必然要求改变农村“脏、乱、差”的环境,对村容村貌进行净化和美化。传统的农村经济发展模式中,保护生态环境与促进农村经济发展是一对矛盾,发展乡村旅游业可以化解这一对矛盾,生态环境的保护能够为乡村旅游的发展提供丰富的旅游资源,进而有助于美好乡村建设。2011年,翡翠新村结合绿色质量提升工程,村民组投入了50万元对新村进行了绿化补栽。棠樾村在加大基础设施投入的同时,不断强力推进村庄整体风貌治理,拆除了10余处与风貌不协调建筑,改徽建徽95处,迁移改造牲畜棚68个,完成了18幢古民居修缮工程。

5 结论与讨论

乡村旅游的发展涉及到农村的经济、社会、文化、风貌环境等多个方面,对于促进农民脱贫致富、改善农村生产生活环境、优化农村产业结构、促进城乡和谐发展等具有重要意义,同时也有利于加强传统乡村景观、社会文化和乡村生态环境的保护,实现农村可持续发展。因此,发展乡村旅游对美好乡村建设的促进带动作用是全面的、综合的。乡村旅游成为当前和未来一段时期内皖南区域美好乡村建设的重要模式。

但我们同时应该看到,在发展乡村旅游的过程中也带来了诸多不利影响,包括乡村民俗庸俗化、乡村文化商品化等现象。部分旅游村同质性较强,乡村旅游缺乏特色,使得乡村旅游之间存在不合理竞争。乡村旅游利益分配在某些村落也存在一定的不合理性,导致部分居民失去发展乡村旅游的积极性和主动性。为此,在今后发展乡村旅游的过程中,应当注意以下三个方面问题:一是,注重挖掘乡村旅游的独特文化内涵,突出本村特色,科学地做好乡村旅游之间的协调发展规划。二是,做到乡村旅游利益让农民共享。乡村旅游的可持续发展在于构建农村居民利益分享机制,平衡各利益相关方的利益关系[14],因此应将农民作为乡村旅游发展的主体,积极发挥农民在乡村旅游发展中的积极作用,促使利益流向农村居民(特别是贫困人口)的制度设计[15],使农民成为利益主体、发展成果享受的主体。三是,乡村旅游的社区参与机制。皖南古村落还未能建立旅游发展与社区参与的良性互动机制,阻碍社区的持续发展[16]。旅游发展需充分尊重社区权力[17],将乡村社区视为旅游发展的主体之一,建立社区参与旅游的政策机制,才能真正促使乡村旅游业与美好乡村社区的和谐发展。

[1]邵琪伟.发展乡村旅游 促进新农村建设[J].求是,2007,(1):42-44.

[2]黄郁成,陈超,夏继军.旅游开发与乡村社区经济[J].江西社会科学,2006,(6):226-232.

[3]周俊.关于乡村旅游与社会主义新农村建设思考—以贵州省江口县云舍村为个案[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2007,(2):25-28.

[4]李德明,程久苗.乡村旅游与农村经济互动持续发展模式与对策探析[J].人文地理,2005,(3):84-87.

[5]Donald Getz,Jack Carlsen.Characteristics and goals of family and owner-operated businesses in the rural tourism and hospitality sectors[J].Tourism Management,2000,(6):547-560.

[6]Steven Deller.Rural poverty,tourism and spatial heterogeneity[J].Annals of Tourism Research,2010,(1):180-205.

[7]杨启智,向银.乡村旅游对农民收入的贡献研究—基于成都市的实证分析[J].经济问题,2012,(9):123-125.

[8]黄郁成.乡村旅游开发对促进城乡统筹发展的作用[J].旅游学刊,2011,(11):12-13.

[9]袁中许.乡村旅游业与大农业耦合的动力效应及发展趋向[J].旅游学刊,2013,(5):80-88.

[10]李并成.发展乡村旅游在新农村建设中的重要作用—以甘肃省为例[J].甘肃社会科学,2007,(2):31-33.

[11]中国旅游研究院.旅游业发展的浙江模式[J].北京:中国旅游出版社,2011:142-157.

[12]唐健雄.乡村旅游的民生效应探讨[J].旅游学刊,2010,(9):6-7.

[13]宋瑛.乡村旅游与社会注意新农村建设的互动机制研究[J].上海经济研究,2008,(4):107-111.

[14]古红梅.乡村旅游发展与构建农村居民利益分享机制研究[J].旅游学刊,2012,(1):26-30.

[15]王铁,张全景.乡村旅游在缩小城乡差距中的作用—以Pro-Poor Tourism(PPT)为核心[J].云南民族大学(哲学社会科学版),2010,(5):152-156.

[16]刘昌雪,汪德根.皖南古村落可持续旅游发展限制性因素探析[J].旅游学刊,2003,(6):100-105.

[17]景秀艳,Timothy J.Tyrrell.权力关系、社区空间与乡村旅游利益获取——基于福建省泰宁县五个乡村社区的实证研究[J].旅游科学,2012,(5):20-29.

RESEARCH ON THE CONTRIBUTION MECHANISM OF RURAL TOURISM DEVELOPMENT TO THE CONSTRUCTION OF BEAUTIFUL COUNTRYSIDES——WITH A CASE STUDY OF HUANGSHANA

HU Shan-feng ZHU Hong-bing

(School of Tourism,Huangshan University,Huangshan Anhui 245021)

The development of rural tourism and construction of beautiful countrysides are coupled with a high degree of inner unity.Its fundamental purpose of the rural tourism development lies in the development of rural productivity.Based on the investigation of 11 tourism villages which are at different stages in Huangshan,the article studies the contribution of rural tourism to the contruction of Huangshan's beautiful countrysides from the following three aspects,namely economic contribution,social and cultural contribution and ecological environment contribution.Research finds that rural tourism development has a great significance for improvement of local famers'life,improving rural living environment,optimizing rural industrial structure and promoting urban and rural harmonious development.Rural tourism has become an important way and pattern to promote the construction of beautiful countrysides in the southern Anhui region.

rural tourism;beautiful countrysides;contribution mechanism;Huangshan

F592.7

A

1672-2868(2014)02-0031-07

责任编辑:杨松水

2014-02-10

安徽省哲学社会科学规划项目(项目编号:AHSK11-12D301);黄山学院校级课题(项目编号:2013xsk004)

胡善风(1962-),男,安徽绩溪人。教授。研究方向:乡村旅游与可持续旅游发展。