世纪之交的白象街老重庆最温暖最浪漫的记忆柔软的时光,承载着一代又一代人的故事

2014-03-13安然图何智亚左小朵

文+安然图+何智亚 左小朵

世纪之交的白象街老重庆最温暖最浪漫的记忆柔软的时光,承载着一代又一代人的故事

Baixiang Street at the Turn of the Century: The Most Wonderful Memory of Old Chongqing

文+安然图+何智亚 左小朵

关于老去的白象街,其实更像是一段时光,承载着一代又一代人的记忆。在那里生活过的人们总觉得,在白象街过的日子才是有血有肉、柴米油盐的日子,而高楼大厦之间匆匆流过的,只是时间而已。

房前屋后,随处都能听到孩子们嬉戏打闹的欢声笑语;茶余饭后的家长里短、或者树荫底下随意而为的麻将场,消磨着那些最简单、幸福的时光。尤其是夏夜,躺在用简易木板支撑的“床”上,一边摇着大蒲扇,目之所及是夜空大片大片的星星,周围伴着的,是蛐蛐儿清脆的低吟……

英文导读: Baixiang Street can be compared to a time machine.It growed in grandmother’head and lived in our hearts.

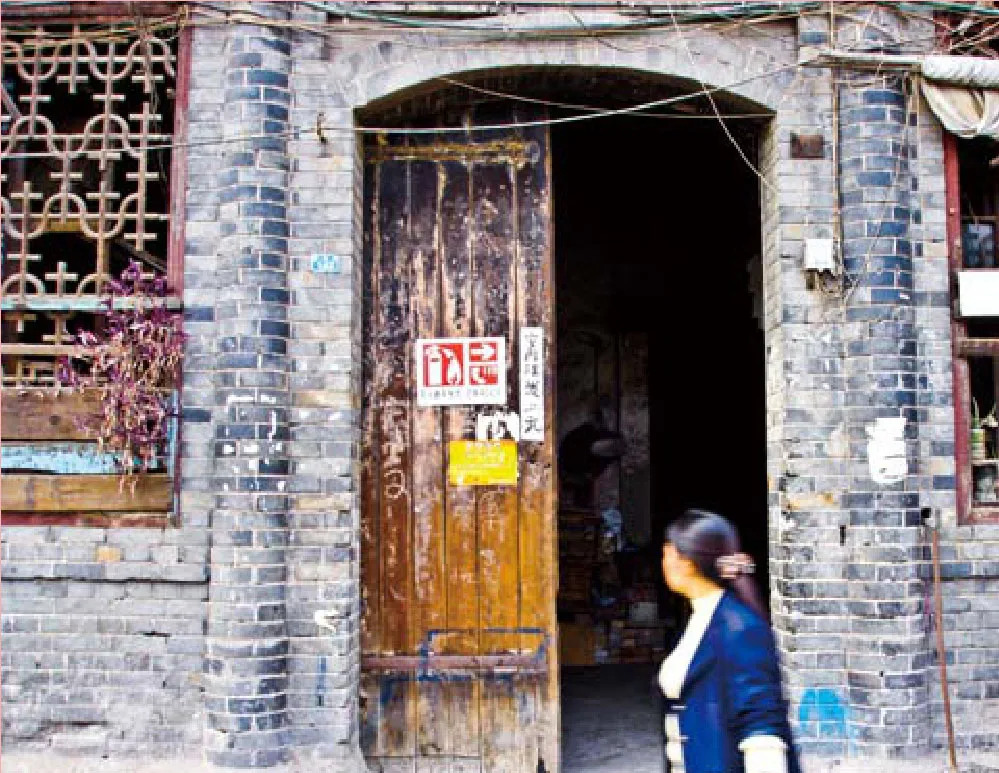

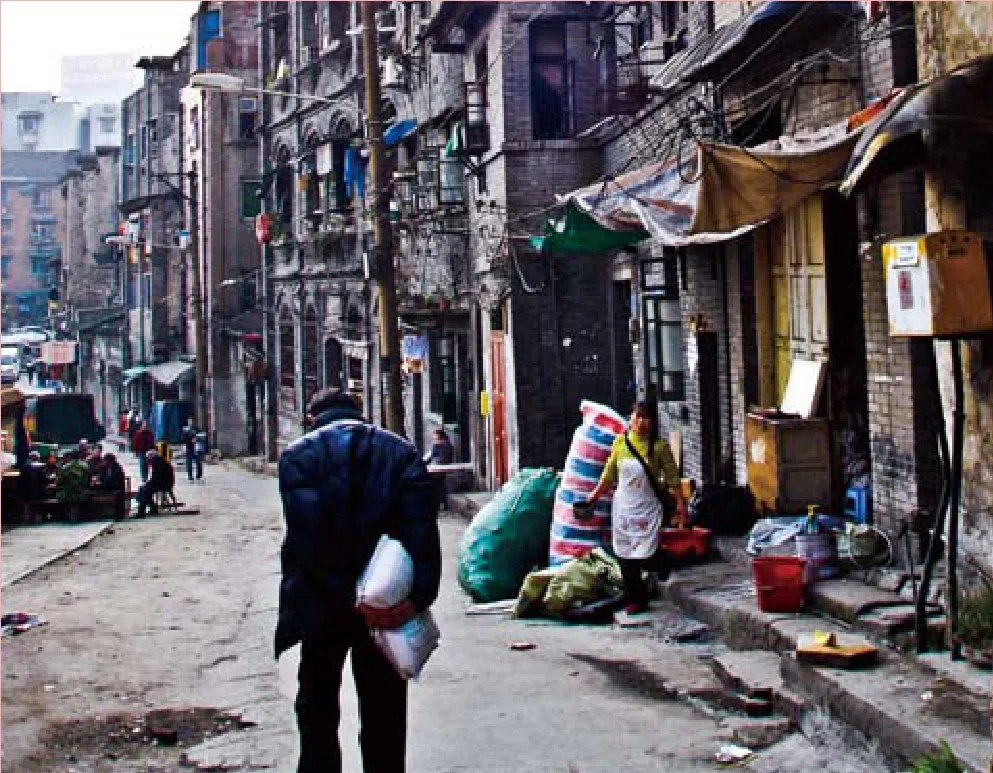

左右页图:看似市井气息浓郁的白象街,在下半城蜿蜒铺展开来。她犹如一部微型的近现代史,其间的历史故事,可以从南宋说到上世纪30年代;其间的家长里短,亦可以从街头说到巷尾。

外婆眼中的白象街

关于白象街的点滴,其实大多是从外婆口中得知的。虽然我也曾在白象街生活过,但那时的我刚刚记事,对她的印象浅显得就如刷过玻璃窗的雨滴,划了一条长长的痕迹之后就消失不见了。偶然跟随长辈在一些其他场合碰见以前白象街生活过的邻居,他们会满脸笑意且有些吃惊地望着我说,这就是妞妞啊,长这么大了,以前在白象街的时候我还经常抱哩,跟在小男生屁股后面捉知了,摔了也不哭。我就只是笑,我能记得起的关于白象街的事情,大多只是和院子里的小孩子有关,不像外婆,几乎在白象街生活了半辈子,谁家的狗摇着尾巴路过家门口都能准确地叫出它的名字。

外婆对白象街有很深的感情。在我们全家搬离这条老街很多年之后,我也经常听到外婆跟母亲絮叨:“你知道住在街尽头的李老头家不?就是那个喜欢把录音机声音开很大,在黄桷树下眯着眼睛听京剧那个李老头啊。听说他大女儿下海发财咯,李老头享福咯。”母亲通常也会接过外婆的话茬,笑盈盈地补充:“那天在街上还碰见哑巴了,记得以前哑巴家最喜欢煮香肠,一煮香肠整条街都能闻到香气,小孩子们就去他家厨房窗户外面守着,哑巴也大方,每个小孩子都能分到一点,开心得不得了。”

通常这个时候外婆就格外感叹,她总觉得,在白象街过的才是有血有肉、柴米油盐的日子,而高楼大厦之间匆匆流过的,只是时间而已。

重拾白象街的温暖记忆

时过境迁,白象街的故事也只能从外婆口中才能多少听得一些,但大抵都无法还原出一个最真实的白象街。为了弥补自己记忆中关于白象街的空白,我决定带着外婆重新走一遍。

那个夏季的某天清晨,下半城老街两旁浓密的树荫屏蔽了城市中的些许燥热。沿街,上了年岁的楼房安静而恣意地守着这块装满故事的土地,那些暗沉的木质门窗,在阳光的照射下生出些许奇怪的味道,是那种被岁月侵蚀过后的独特的老旧气息。

印象之中,这条曾经浓缩了重庆半个世纪繁华的白象街,即便没有昔日的叱咤风云,但至少也是厚重温暖的。

清晨本该热闹的街道鲜有人过往,一路上,外婆的目光在道路两旁的建筑之间应接不暇。突然,外婆停下脚步,顺手指向一栋青色石砖的老建筑,她说:“这就是白象街142号,大名鼎鼎的‘江全泰号’丝绸商铺。”

白象街茂密的树荫总能在夏日屏蔽掉城市中的燥热,给这里的居民带来一丝绿意。

我慢慢靠近这栋老旧的建筑,可以清楚地看到一楼的木门、窗框已腐朽破败,大门正中匾额上的“江全泰号”四个大字蒙上了厚厚的尘土,几乎辨认不得。听外婆说,早些年前,“江全泰号”可不是这般模样 ——“这栋洋房是以前白象街最漂亮的老建筑,你看这些门窗上的雕花还有屋顶檐角的样式,漂亮得很。那个时候,都是好几户人家住在一栋楼里面,街坊邻居熟络得很,谁家需要帮忙了,在屋里扯着嗓子唤一声,大家就都围拢过来了”。外婆滔滔不绝地说着以前在白象街的生活,眼睛里泛着光。

外婆告诉我,如今再高再漂亮的楼房都找不回以前“蜗居”的快乐。房前屋后随处都能听到孩子们嬉戏打闹的欢声笑语,茶余饭后的家长里短和树荫底下随意而为的麻将场消磨掉那些最简单、幸福的时光。尤其是在夏夜,躺在用简易木板支撑的“床”上,一边摇着大蒲扇,目之所及是夜空大片大片的星星,伴着蛐蛐儿的聒噪和电视剧里的絮絮叨叨渐渐入梦……我悄悄看了看这位曾经在这里生活了半辈子的老太太,言语之间尽是回忆的动容。

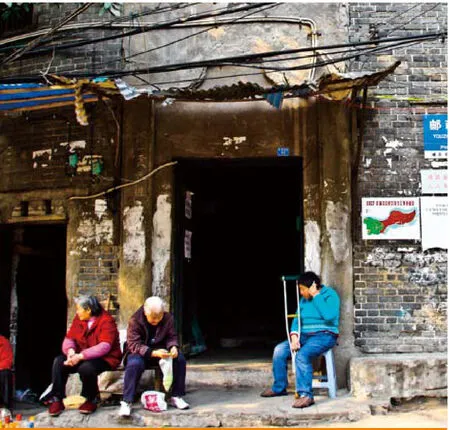

右页图:白象街的生活是富有人情味儿的,无论何时,街坊邻居们都喜欢围坐在一起,捡菜叶、话家常。

告别这栋应该算是重庆最早的小洋楼,跟随外婆在这条已经不太成形的街道上溜达,还幸运地听到些许关于白象街的历史故事。

途经白象街152号,这是一栋砖木结构的3层小楼,西式的尖顶,依稀还可以看出那时流行的建筑模式,而房屋两侧的封火墙,又有明显的客家移民建筑风格。外婆告诉我,这里曾经是重庆海关办事处,

“别看这幢3层楼的建筑不大,也面目全非,但在上世纪20年代初期,这里却是英国、美国、日本银行的金融中心,各种商行只有在这里才能兑换银票,买卖也才能继续。换句话说,这里就是现在的解放碑。”而今,这座3层楼房的门前,只有一个玻璃箱子的小烟摊,卖烟人在树荫下已经睡着。

外婆突然颇为神秘地告诉我:“戴笠曾经也在这里住过。”她说,戴笠住在3楼右边的房子,从不开窗,保镖在楼上楼下布满了明岗暗哨,只有经过特别允许的人才能上楼,与戴笠会面。

前面就是白象街154号,同样也是砖木结构的3层楼房,原是大清邮局旧址。如今它孤单地站立在一群现代建筑之中,形影相吊。外婆回忆,儿时的她经常进入大清邮局,从大门进去,有一个小天井,在小天井旁边,有一棵古树,长得不高,但粗壮结实。进楼之后,一口气爬到顶楼,从顶楼的窗户往外面看,视线可以远及长江对岸,长江索道,慢悠悠地划过蓝天,向下俯瞰,甚至还可以看到白象街的全貌。

“最难忘的还要数大清邮局楼下的小面和包子。早些年我最大的乐趣,就是到太平门老城墙江边的竹林散步,然后再去“鼎锅面”,或者到那家没有名字的包子店吃早饭。鼎锅面的作料麻辣鲜香,包子店的肉馅美味让人难忘。白象街的老居民,只要走到这里,即使肚子吃饱了,也要找借口,吃一碗小面,或者尝半笼包子……”

在街巷之间兜兜转转,外婆突然提高嗓门,指着不远处的一间低矮的小屋说:“妞妞你看,那就是我们以前住过的房子啊。”我顺着外婆手指的方向看去,印象之中,我们住过的那间屋子的背后总是有一丛开得很艳的鲜花,是什么花我也说不上来。快步向前,环顾四周,那丛花似穿越了时光,依然还在,只是这间带着回忆的小屋,老旧得不敢相认。

推开半掩的木门,是一间不大的客厅,外婆指着自己正对的地方说:“这里以前放的是电视,我们家买彩电早,好多邻居家的小孩子都爱到我们家看动画片,夏天的时候,你妈还切冰冻的西瓜给大家吃。”我边笑边回忆:“可不是,我妈还把她单位发的天府可乐给其他小朋友喝,气得我哇哇大哭。”

紧挨着卧室的地方是厨房,那时候的厨房小得仅仅只够一个人转身,外婆说,每到快开饭的时候,我就像个小尾巴一样跟在她的屁股后面,常常会提前品尝到饭桌上的美食。

我和外婆在这间已经被时光冲刷得灰暗的老屋里,各自守着各自的心思站了很久。一个重拾了童年的记忆,而另外一个,是对自己半辈子的回望。

老故事的延续

夏天的日头在我和外婆缓慢的步履中悄无声息地窜了出来,而此时,我脑海中的白象街也渐渐清晰,它更像是一段时光,承载着一代又一代人的记忆。

这些记忆也许关乎孩童的欢笑,屋顶慵懒的黑猫,路边卖冰棍的老大爷或者是某个母亲唤儿回家吃饭的大嗓门。但无一例外,都是关于白象街细碎的时光,细碎得像透过树叶缝隙洒下来的点点阳光,但所到之处,仍然温暖。

这也许才是白象街最真实的模样,白发苍苍的老人坐在自家门前的石阶上,守着对这条老街最后的记忆。

如今的白象街之于重庆,更像是城市发展与历史文化的相互博弈。要如何将那些承载着回忆的木门窗、雕花、屋檐更合理地带入到四周光鲜亮丽的建筑之中而丝毫不显违和感,是每个对老建筑念念不忘的人都在忧心的问题。正如日本著名建筑师安藤忠雄所言:“只有新旧并存的城市,才是真正意义上的城市,过去与现在的交融,才有可能看到精彩的未来。”

而我能想到的未来,就是当我再次推开那扇吱呀作响的木门,在似曾相识的空间,一边饮着沁脾的清茶,一边听上一段关于这个城市温暖的老故事。

在白象街的时光承载着一代又一代人的记忆,这些记忆,也许关于划过屋顶的缆车,也许关于卖冰棍的老大爷,或者某间物美价廉的早餐铺子。