民国白象街昔日重来,那些名流们的红花中国文学最高奖项“茅盾文学奖”的前身,就来自白象街

2014-03-13陈琰枫图胡成罗大万蚊子

文+陈琰枫图+胡成 罗大万 蚊子

民国白象街昔日重来,那些名流们的红花中国文学最高奖项“茅盾文学奖”的前身,就来自白象街

Baixiang Street in the Republic of China: Celebrities’ Favorite Place for Gathering

文+陈琰枫图+胡成 罗大万 蚊子

英文导读: Baixiang Street was the culture centre in the Republic of China.So many newspaper offices and Celebrities gathered there.Let’s have a look at their stories.

民国时期,白象街掌着重庆的文脉。商贾门市之外,《新蜀报》《渝报》等报馆、西南实业大厦等文化部门中,政、文、军各界名流往来不绝。如果可以让往日重现,一幕幕民国往事会像戏剧一样在这条街中上演。肖楚女、杨沧白、陈毅、老舍、王芸生、茅盾等,都是参与这部戏剧的角色。每个人因为这条街,被命运联系。

让我们试着走进民国白象街,细嗅一番那些民国名流的红花。

陈毅主笔《新蜀报》一个陌生女人的来访,一段未了情

1919年,青年陈毅曾在重庆暂留过,那是他赴法留学之前的事。只记得他与父亲一同参观了重庆巴蔓子将军墓,尔后在朝天门登船,远赴巴黎。直到留法归来后,周钦岳在重庆任《新蜀报》总编,特邀陈毅主笔。就这样,1922年他再度来到重庆,在白象街住了下来。

在《新蜀报》任职的日子,正是四川军阀混战时期。重庆、达县、万县、渠县等地战祸连绵,可谓兵匪交织,民不聊生。陈毅便在《新蜀报》上发表了诸多思想激进的诗文针砭时弊,迅速在四川的知识界产生了反响。在陈毅以笔当枪奋笔疾书的日子里,有一个青年读者正反复阅读着他的文章,还细心地从报纸上剪下来,收集成册。

1922年的一天,白象街出现了一个陌生女人。茅盾先生曾洒墨描绘过这个女人,“看去不过二十多岁,穿一件月白色软缎长仅及腰的单衫,下面是玄色的长裙,饱满地孕着风,显得那苗条的身材格外娉婷。她是剪了发的,一对乌光的鬓角弯弯地垂在鹅蛋形的脸颊旁,衬着细而长的眉毛,直的鼻子,顾盼撩人的美目,小而圆的嘴唇,处处表示出是一个无可疵议的东方美人”(长篇小说《虹》茅盾著)。她提着行李,自川南顺长江而来。她就是那个忠实的青年读者,在《新蜀报》报馆门前踟蹰片刻后,进门告诉门厅的人,她要找陈主笔。

她叫做胡兰畦,1901出生于成都,当时正是二十出头。两年前她从成都毓秀女子师范学校毕业,家中包办了婚姻,被许配给了表兄。因与表兄志趣不相投,她逃婚到川南当了一名教员。不久后,胡兰畦考入川南师范学校读书,于1922年5月4日,加入恽代英在泸州组织的马克思主义研究会。在研究会中,她读到了《新蜀报》,被陈毅犀利的笔法与开放的思想所激励,将报纸上陈毅的文章剪裁下来,收集成册,当作自己前进的精神食粮。在白象街《新蜀报》报馆中,她与陈毅一见如故,彻夜长谈。陈毅也因这位“新女性”的坚毅和魅力,心生着喜欢。

一起共事的日子里,陈毅和胡兰畦与学生、工人、市民、进步社团等团结起来反对军阀战争,《新蜀报》对军阀们形成了压力。陈毅被军阀视为最不受欢迎的人之一,当局要警察厅将陈毅“礼送出川”。1923年,陈毅无意久留,便离开了白象街,只身去了北京,在北京加入了中国共产党。

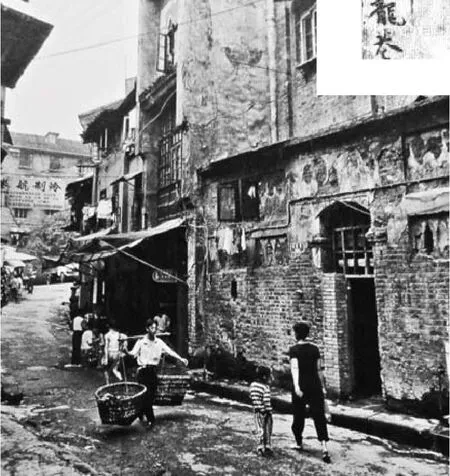

民国时期的白象街百工作坊林立。到解放后,白象街才渐渐演变成为居民区。

几年后在武汉中央军校,胡兰畦再见了陈毅。1927年4月的一天,陈毅与胡兰畦相约到黄鹤楼见面,陈毅问:“你到军校有几个月了,入共产党了吗?”胡兰畦只答说:“还没有。我向党组织申请过,但是组织让我与陈梦云离婚,与他切断经济联系。但我曾对陈梦云说过,只要他永远革命,我就永远不和他分离。现在,我怎么能无缘无故与他离婚呢?”这番话下,陈毅才知道胡兰畦已嫁做人妇。在黄鹤楼上,陈毅也才知道,自己离开重庆之后,在1925年,胡兰畦经人介绍,和国名党人士、川军青年军官陈梦云结了婚,1926年随陈梦云奔赴当时的革命中心广州。在广州,胡兰畦结识了国民党左派领袖何香凝女士,也结识了周恩来、李富春等中共代表人物。在北伐战争高潮中,胡兰畦因为革命理想,与丈夫决裂,离开以何香凝为部长的中央妇女部,前往北伐前线,投考到了武汉中央军校。

“将军为何多憔悴?半为兰畦半为茜。”这是当年新四军军部顾问兼战地服务团团长朱克靖的一首调侃陈毅诗中的两句。诗中的“兰畦”指胡兰畦,“茜”指的是后来成为陈毅妻子的张茜。

一晃又是十余载,1938年,胡兰畦率领国名党服务团来到南昌。此时,项英、陈毅等新四军领导人也在南昌组建新四军。自大革命失败后,胡兰畦与陈毅已经有十年没见面了。久别重逢,喜悦之情难以言表。胡兰畦讲述了这些年的经历,也提到了与陈梦云离婚的情况。也就是这时,陈毅与胡兰畦订立了“三年内革命胜利便来结合”的白首之盟。“陈毅禀告父母,得到同意。然而组织上却不同意,新四军大当家的项英,亲自找胡兰畦谈话,说二人倘若结婚,则胡的党员身份就暴露了,她这个国民党的将军,还是留在国民党部队里,对革命更有贡献。二人痛哭而别。陈毅致信胡兰畦说:马革裹尸是壮烈牺牲;从容就义是沉默牺牲,为了革命,我们就吃下这杯苦酒吧。假如我们三年内不能结合,就各人自由,互不干涉。” (《民国大腕》刘继兴著)

有道是:“自古多情空余恨,此恨绵绵无绝期。”因缘巧合,这对有情人却终未能结合,只留下这段令人喟叹的旧故事了。

“作家书屋”让老舍先生又爱又恨的重庆记忆

在白象街长住的还有一人,那就是老舍先生。1938年,老舍先生在《新蜀报》报馆入住了。除了在新蜀报,老舍在白象街的日子里,大多呆在“作家书屋”。

“作家书屋是个神秘的地方,不信你交到那里的一份文稿,而三五日后再亲自去索回,你就必定不认为我说谎了。”

“进到书屋,十之八九你找不到书屋的主人姚蓬子先生,他不定在哪里藏着呢。他的被褥是稿子,他的枕头是稿子,他的桌上、椅上、窗台上……全是稿子,简单地说吧,他被稿子埋起来了,当你要稿子的时候,你可以看见一个奇迹。假如说尊稿是十张纸写的吧,书屋主人会从枕头下掏出两张,由裤兜里掏出三张,书架里找出两张,窗子上揭下一张,还欠两张,你别忙,他会由老鼠洞里拉出那两张,一点也不少。”(《老舍幽默文集》)

老舍所写的这个作家书屋,是姚蓬子在白象街开办书局的名号。姚蓬子曾是“左联”文人,只是姚蓬子其人有着商人的肚肠,便“下海”做起了书局,挣起了“文化钱”。作家书屋可谓红极当时,出版了非常多的优秀文艺作品,成为了重庆最引人瞩目的新书屋。只是因为这个姚蓬子,使得老舍对这“专挣作家钱的作家书屋”又气又爱。

只因当时“图书杂志审查会”制度严苛,进步书店屡遭查封,作家们生活都非常艰苦。因此,老舍率领愤怒的作者们掀起了一场“斗米千字”的运动,于是有了老舍的“饿死事小,文章事大”的名言。然而在那个情形下,姚蓬子拖欠稿酬版税,如打发乞丐般对待作者,叫老舍先生气愤不已。身为入股人的老舍苦劝姚蓬子,甚至逼到老舍以“退股”为要挟了。姚蓬子倒还卯上劲来,丢下20元股份前钱还给老舍说:“以后你不用管我了。”

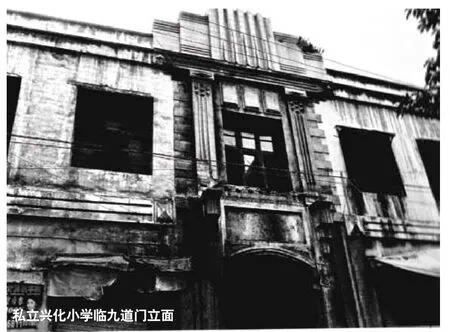

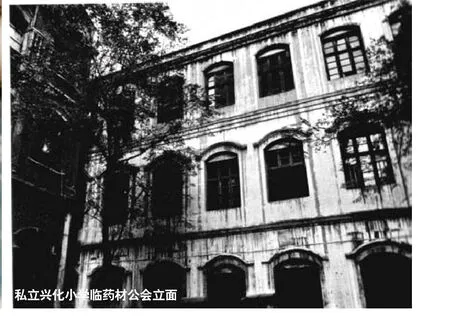

现在的白象街,一些清朝和民国时的典型建筑依然留存,亟待修复。

在白象街的生活虽然艰难落拓,在老舍的记忆中却烙下温暖的记忆。他曾写到:“重庆的人们哪,设法派小汽车来接呀,否则我是不会去看你们的。你们还得每天给我们一千元零花。烟、酒都无须供给,我已戒了。啊,笑话是笑话,说真的,我是多么想念你们,多么渴望见面畅谈呀!”也许姚蓬子的作家书屋曾伤过老舍的心,可这依然不能抹灭掉老舍对白象街生活的想念。

白象街五十寿辰茅盾巧使飞来之财成就中国最高文学奖

1945年6月24日,重庆文化界800余人聚集在白象街西南实业大厦。其中有柳亚子、沈钧儒、邵力子、马寅初、王若飞、冯雪峰等人,还有美国、英国、苏联的代表和记者均在现场。而这场大型聚会的主角,正是茅盾先生。今天是茅盾的五十寿辰。郭沫若、老舍、巴金、朱自清、叶圣陶、冰心等也为此发来贺词。寿辰聚会上还有当时的电影明星赵丹、张瑞芳、金山等前来道贺,还一起登台朗诵了茅盾《子夜》的选节,整个纪念会相当的热烈与隆重。

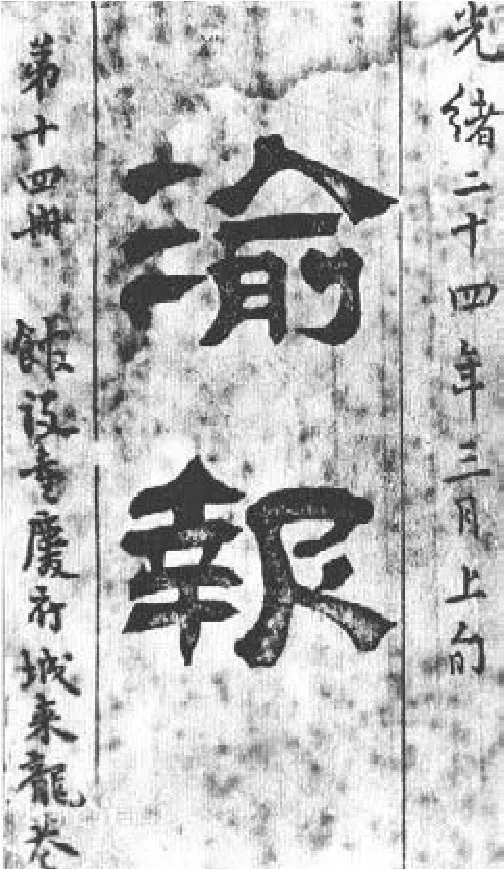

民国时的白象街有过许多知名书报企业,渝报、新蜀报、全民周报、作家书屋、世风周刊等这些书报局都在刊出当时最先锋的作品,也是当时文化精英们最常出入的场合。

正当纪念会要推向高潮的时候,正大纺织厂的陈钧经理委托沈钧儒和沙千里律师上台来,将一张10万元支票赠予茅盾作为寿辰贺礼,在场人士惊讶不已。10万元在现今看来,不算多大的数目。但在1945年的中国,那可算是天文数字了。

茅盾先生自是不便在寿辰大会上多作推脱,当下便做出一惊人之举。他表示:自己生平所写反映农村生活的作品不多,引以为憾。他建议将这份巨大的贺礼作为捐款,举行一次反映农村生活题材的短篇小说有奖征文,大力支持该类型题材定名为“茅盾文艺奖金”。只此一举,马上得到了诸多书局的强烈响应,开明、良友、文化生活、作家书屋、生活、建国、新知、读书、群益、文光、自强等书局再联合捐资5万元,连同寿辰纪念会节余的5万元,总计20万元用于此项事业。按照茅盾先生的意思,“文协”成立了专项小组,由老舍、靳以、杨晦、冯乃超、冯雪峰、邵荃麟、叶以群七人组成评议委员会,并在《文艺杂志》新一卷第三期和八月三日的《新华日报》共同刊出“文艺杂志社”与“文哨月刊社”联合发出的“茅盾文艺奖金”征文启示,征集以短篇小说、速写和报告类的作品。

这次“茅盾文艺奖金”的征文活动,便是如今中国文学最高奖项“茅盾文学奖”的前身。及至1946年春,“茅盾文艺奖金”赢来了中国农村题材文学的空前盛况,年轻作者纷纷参与其中,各大书店的《文艺杂志》、《文哨》、《文联》一扫而空。对于茅盾本人来说,这使得他的五十寿辰大会也变得意义非凡了。

道生一,一生二。也许正是有了这次征文活动,才让茅盾先生感觉到,只有组织文学奖活动,方能刺激中国文学的繁荣。1981年3月14日,茅盾先生病危,他给中国作家协会书记处留下了这样一个遗愿:

“亲爱的同志们,为了繁荣长篇小说的创作,我将我的稿费二十五万元捐献给作协,作为设立一个长篇小说文艺奖金的基金,以奖励每年最优秀的长篇小说。我自知病将不起,我衷心的祝愿我国社会主义文学事业繁荣昌盛。”

“茅盾文学奖”就此成立了。两周之后,茅盾先生仙逝。也许他还会魂回重庆,去到1945年的白象街。在中国文艺界的盛大聚会中,在他的人生巅峰时刻,一直在那里守望着中国文学的滔滔大江。