线粒体肌病10 例临床分析

2014-03-11陈金亮

田 冉,陈金亮

线粒体肌病是一组由于线粒体遗传基因缺陷而导致的以线粒体功能障碍为主要特征的肌病。线粒体损伤主要影响能量的供应,所以对能量供应最敏感的大脑和肌肉最容易受到损害,通常把脑和肌肉同时受损的称为线粒体脑肌病,单纯侵犯骨骼肌时称线粒体肌病[1]。自1962 年Luft 首次报道后,有关线粒体肌病的报道逐渐增多,各学者对其临床特点、组织病理及治疗等方面进行了较深入的研究。现将我院2006 年~2012 年肌萎缩科收治的10 例线粒体肌病进行总结,分析如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 10 例患者中男性5 例,女性5 例。年龄范围9~55 岁,平均年龄为(29±17)岁。病程为20 d~18 y,平均病程为15±5 y。其中2 例有家族史,例6 其母亲有类似症状,但未确诊;例9 的2 个同胞兄弟均有同样病史,已确诊为此病。首诊误诊为进行性肌营养不良症者4 例,重症肌无力者1 例,格林巴利者1 例,心肌炎者1 例。

1.2 临床特点(1)起病形式:发作性起病1 例,即突然自觉心悸、心慌不适;其余9 例均为渐进性起病,即四肢无力缓慢发生。(2)诱因:1 例为感冒,2 例为劳累,余8 例均无明显诱因。(3)首发症状:四肢或双下肢无力者8 例(占80%),心悸、心率增快1 例(占10%),双眼睑上抬费力1 例(占10%)。(4)临床表现:住院过程中出现四肢无力者10例(占100%),均表现为不同程度的四肢肌无力及不能耐受疲劳,症状呈波动性,劳累后加重,休息后减轻。其中第4、第9 例伴有心慌、活动后气短;第5 例伴有头痛、眼睛干涩;第3例伴有听力下降;第2 例伴复视、眼球活动欠灵活;第1 例伴畏寒、纳差;第3、第8、第9 例累及吞咽、咀嚼肌;第4、第6、第7 例诉四肢酸痛。(5)体征:近端肌力4~5 级2 例,3~4 级7例,1~2 级1 例;肌肉萎缩者6 例(均以肢体近端肌肉萎缩为主);肌肉压痛者3 例。所有患者疲劳试验均阳性。其中1例作新斯的明试验,结果为阳性。Gowers 症阳性者2 例,病理反射阴性。

1.3 实验室检查 本组中10 例患者均行心肌酶谱检查,CK 增高者8 例(112~3000 U/L)。肌酸激酶总活性<1000 U/L 6 例,1000~2000 U/L 1 例,>2000U/L 1 例。10 例患者均行肌电图检查,结果显示10 例均为肌源性损害,未发现神经源性损害。重复频率电刺激3 例,均为低频无衰减,高频无递增。

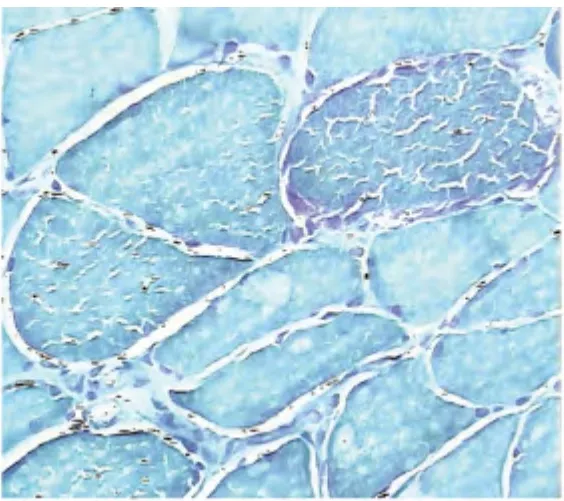

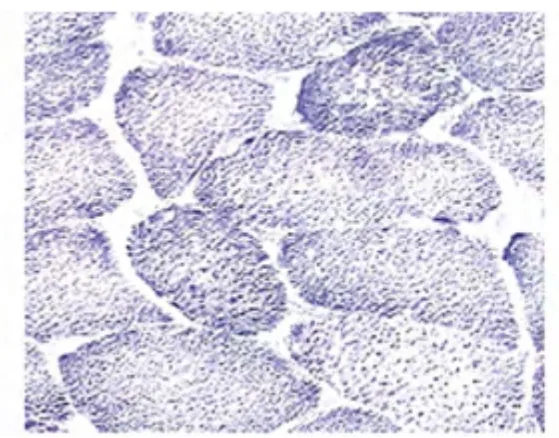

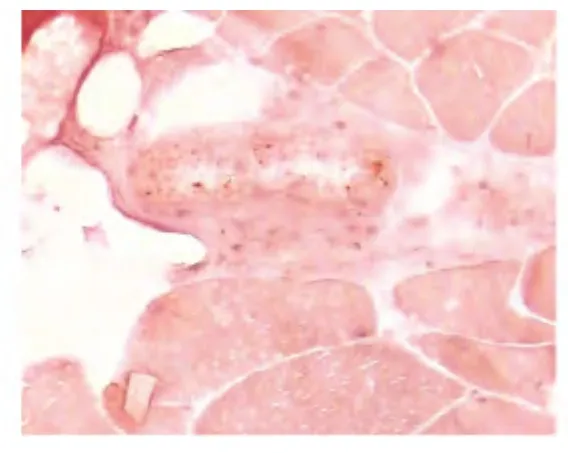

1.4 肌肉活检 所有患者均行肌肉活检检查。由病理医师和临床医师根据患者的肌肉萎缩情况、肌电图、肌酶、肌力等指标确定取材部位。每例患者染色种类为HE 染色、Gomori 改良染色、PAS 染色、脂肪染色(SBB)、NADH 染色、ATP酶染色(pH 4.3、9.4)、茜草红(CA)血管染色等。组织病理结果:其中9 例可见典型的不整红边纤维(RRF),仅1 例未检查到典型破碎红纤维。光镜下可见肌纤维呈细小空泡状改变。HE 染色可见部分肌纤维空泡样改变,间质明显,以I型纤维明显,小血管无增生(见图1)。Gomori 改良染色:偶可见破碎红纤维,未找到明显变性、坏死肌纤维,萎缩的肌纤维以条形、角形为主,呈散在分布,以II 型肌纤维萎缩更明显(见图2),在肌纤维间及血管旁未找到明显炎细胞浸润。ATP 酶染色:I、II 型纤维镶嵌排列,有2 例见到成簇现象,说明神经同时受损(见图3)。NADH 染色可见部分肌纤维均匀,部分肌纤维有细小空泡(见图4),1 例I 型肌纤维颗粒数目减少。CA 染色:小血管未见增生,血管壁薄厚均匀,为轻度阳性(见图5)。

1.5 治疗与预后 多数病例经应用左卡尼汀、B 族维生素、辅酶Q10、肌苷、氨基酸、三磷酸腺苷、脂肪乳等药物治疗,肌无力、疲劳等症状明显改善。个别患者同时应用小剂量糖皮质激素(甲泼尼龙)、补钙(维生素D3 碳酸钙)治疗,症状较前好转。所有患者通过辨证论治均服用中药治疗,取得较满意疗效。出院时伴心悸症状者心悸消失,伴眼睑下垂者无眼睑下垂症状。四肢无力患者肢体无力症状明显好转,部分患者肌力可由入院时3 级到出院时肌力5-级。

2 讨论

线粒体肌病(mitochondrial myopathies)系由线粒体代谢过程中某些酶缺乏所引起的一组遗传性疾病。主要是由于酶功能缺陷或载体功能缺失,导致ATP 合成障碍,不能维持细胞的正常氧化和还原功能,导致细胞变性甚至坏死,从而使相关器官或组织功能减退而产生一系列临床症状。另外,也可由一些继发原因如肝、肾疾病或其他代谢、缺血、缺氧、感染、中毒等因素使线粒体病变而出现肌病。线粒体肌病既可累及骨骼肌、眼肌、中枢和周围神经系统,也可累及肝脏、心脏、血管、肾脏及内分泌系统。本病以骨骼肌极度不能耐受疲劳为突出症状[2]。根据本组病例其临床表现可归纳为:儿童及成人均可发病,可呈发作性起病,也可渐进性起病;可无明显诱因,也可由感冒及运动诱发(占20%)。主要累及肢带肌和躯干肌,也可累及眼外肌和延髓肌(占30%),肌无力以四肢近端为主,可伴有肌萎缩(占60%),也可伴有肌肉酸痛(占30%)。所有患者均出现四肢无力,程度轻重不等,多为运动后加重,休息后减轻,无晨轻暮重,疲劳试验阳性。少数患者可有视网膜、心脏、胃肠道和周围神经受累,还可出现进行性眼外肌麻痹等,例如可有眼睛干涩、复视、眼球活动欠灵活、心慌、活动后气短、纳差等。本组病例临床表现复杂多变,由于病史中有不同程度肌无力,且劳累后加重,休息后减轻,曾怀疑重症肌无力,但重复电刺激实验无衰减,新斯的明试验阴性,故排除重症肌无力;又因患者在感冒后出现心慌、活动后气短,曾被怀疑为心肌炎,但心脏听诊未见异常,心电图及心脏超声均正常,故可排除心肌炎。由此可见,根据不典型临床表现,本病常误诊为进行性肌营养不良症、重症肌无力、格林巴利、心肌炎等,故诊断此病还需依靠实验室检查、肌肉活检。

血清CK 水平是反映肌纤维坏死程度的一个重要的生化指标。本组线粒体肌病患者CK 水平8 例增高(112~3000 U/L),有2 例在2000 U/L 以上,这与国外、国内报道[3,4]一致,提示线粒体肌病可以存在肌纤维坏死。肌电图以肌源性损害为多见,部分可合并存在周围神经病变[4],提示临床实践中应重视对线粒体肌病患者的神经传导速度测定,以期早期发现周围神经病变。本组肌电图检查中,10 例均表现为肌源性损害,未发现神经源性损害者。但对于无明显肌源性损害,仅有周围神经损害、既有肌酸激酶高、又有乳酸和丙酮酸高者,并不能排除本病。

肌肉活检是诊断本病必不可少的手段。线粒体肌病的病理改变为:肌膜下出现不规则的红色边缘,即不整红边纤维(RRF),且大多数为I 型纤维。部分SBB 染色为阳性,说明线粒体肌病可合并脂质沉积症。电镜检查:肌膜下及肌原纤维间隙可见大量形态各异的线粒体堆集,部分为巨大线粒体,缺乏线粒体嵴,肌浆网扩张,糖原颗粒及脂滴不多,肌膜指状突起明显,肌核固缩,有的毛细血管内皮细胞肿胀,肌原纤维增生不显。不整红边纤维为本病特征性病理表现。本组病例中,有9 例患者病理检查中可见典型的不整红边纤维,仅有1 例未见不整红边纤维,此患者不同意行基因检测。但根据患者症状及经给予左卡尼汀、B 族维生素,辅酶Q10、肌苷、氨基酸药物治疗后,肌无力症状明显好转,不能排除线粒体肌病诊断。考虑本例病理检查未见到不整红边纤维原因可能为:(1)病理组织采集部位不准确;(2)取材时患者发病时间尚早,如条件允许,可再次病理活检明确诊断。

对于本病的诊断尚无统一标准。刘翠梅[5]提出结合以下几条可诊断线粒体病:(1)临床表现,如神经系统表现、眼症状以及代谢紊乱等;(2)组织化学检查及尿有机酶分析可发现相应酶缺陷、以及乳酸酸中毒等;(3)肌活检加上超微结构检查可发现线粒体形态异常,应用高莫利(Gomori)三染色法染色可见到碎红肌纤维,特别是RRF>4%~10%对诊断十分有意义;(4)多聚酶链反应(PCR)扩增以及染色体分析,找到变异的核DNA 或线粒体DNA 可确诊。对于本病的治疗,国内外尚缺乏成熟的经验。主要是应用大剂量的B 族维生素、辅酶Q10、左卡尼汀等。另外,ATP、脂肪乳、氨基酸、激素等药物能明显改善肌无力、疲劳等症状。我们的经验显示所有患者用中药(健脾、益气、祛湿、活血化瘀)治疗效果显著。总之,对本病的治疗尚需进一步探讨。

图2 肌膜下可见破碎红纤维

图3 型纤维明显呈簇样现象(ATP 染色)

图4 部分肌纤维有细小空泡(NADH 染色)

图5 部分血管变性(CA 染色)

[1]陈清棠,李晓东.原发性线粒体肌病和脑肌病[J].临床神经病杂志,2003,16(4):249-250.

[2]Attardi G,Yoneda M,Chomyn A.Complementation and segregation behavior of disease-causing mitochondrial DNA mutations in cellular model systems[J].Biochim Biophys Acta,1995,1271(1):241-248.

[3]Jackson MJ,Schaefer JA,Johnson MA,et al.Presention and clinical investigation of mitochondrial respiratory chain disease:a study of 51 patients[J].Brain,1995,118(2):339-357.

[4]高素琴,焉传祝,刘淑萍,等.单纯型线粒体肌病的临床和病理特点[J].临床神经病学杂志,2005,18(1):7-9.

[5]刘翠梅.线粒体病现状(综述)[J].临床儿科杂志,1995,13(6):413-414.