南极格罗夫山核心区冰下地形测绘

2014-03-08王泽民谭智艾松涛刘海燕王立影

王泽民 谭智,2 艾松涛 刘海燕 王立影

(1武汉大学中国南极测绘研究中心,湖北 武汉430079;2天津市测绘院,天津300381;3国家海洋信息中心,天津300171)

0 引言

格罗夫山地区是位于东南极内陆冰盖伊丽莎白公主地的一处裸露角峰群山区,共有64座独立的冰原岛峰,地理位置介于72°20′S—73°10′S,73°50′E—75°40′E,距离中山站大约 400 km,总面积约 8 000多平方公里[1]。格罗夫山地区是从中山站到昆仑站和冰穹A的考察路线中必经区域之一,也是中国南极科学考察重点研究区域之一,国内很多学者对这个区域的地质、环境、蓝冰分布及搜集到的陨石开展过研究[2-6]。格罗夫山地区属于南极内陆冰原岛峰群,整个地区地形复杂,冰裂隙纵横密布,冰裂隙对在该区域活动的人员和车辆构成很大威胁,同时格罗夫山地区又是中国建立考察站的备选地点之一,因此,在格罗夫山地区开展测绘工作具有非常重要的意义[7]。2009年前中国已组织过4次格罗夫山测绘、地质与冰川学综合考察,实地测绘了格罗夫山核心区110 km2表面地形图,利用不同分辨率光学影像、SAR影像等制作了格罗夫山地区平面卫星影像图、大范围数字高程模型及蓝冰分布图等,开展冰裂隙提取的初步研究[8-12]。受制于地形、恶劣气候及技术条件,此前开展测绘工作都未曾对该区域展开冰下地形测绘,仅在小比例尺的全南极地理图上对格罗夫山区域的冰下地形情况做简单的阐述[13],该区域目前还没有一张真正意义上的大比例尺冰下地形图。近些年的地质和古环境研究表明:格罗夫山地区冰下可能存在液态冰下湖或古冰蚀沉积湖盆地[2],但由于缺乏相关的冰下地形资料,影响了对格罗夫山区域地质构造成因的认识,有必要在该区域开展冰下地形测绘工作。

中国第26次南极科学考察格罗夫山分队(2009—2010),利用专业探地雷达(Ground Penitrating Radar,GPR)对格罗夫山东部核心区具有代表意义的哈丁山-萨哈罗夫岭一带,共计50 km2区域进行网格式冰下地形测绘,采集了该区域的测深数据。首次利用精细实测的GPR数据绘制了格罗夫山核心区冰下地形图,初步展现了该区域的冰下地貌,对于今后研究整个格罗夫山地区的基岩地貌和可能存在的上新世古冰下沉积盆地具有探索性意义。作者有幸成为第26次南极科学考察格罗夫山分队的一员,负责完成了核心区冰下地形的测绘工作,本文利用此次野外采集的实测数据绘制了南极格罗夫山核心区冰下地形图,并对冰下地形的横断面形态进行了探索性分析。

1 数据采集与处理

1.1 现场数据采集

本次野外数据采集的仪器设备包括:加拿大探测器与软件公司生产的pulseEKKO PRO型探地雷达,加拿大诺瓦泰SMART-V1型一体化GPS接收机,一组木质雪橇和雪地摩托车。科考队员将现场采集设备安放在木质雪橇上,前雪橇上安放GPR主机、接收天线和GPS接收机,后雪橇上安装发射天线(图1),天线频率配备有100 MHz和25 MHz。考虑到测区冰层厚度有可能超过1 000m,采集数据时采用了25 MHz的天线。两个雪橇之间利用塑料管连接并保持固定的相对位置,收发天线步长设为6 m,测量时叠加次数为 8,雷达波速取 0.167 m/ns[14],雷达观测模式为点测。考虑天线步长,实际测量中深度计算公式为:

图1 冰雷达探深工作示意(a)及现场工作图(b)Fig.1.GPR sounderworking schematic diagram and field survey work

式中,V为雷达波速,T为雷达波往返双程走时,X为天线步长。

2010年1月,科考队员利用雪地摩托车牵引木质雪橇,在哈丁山、萨哈罗夫岭、阵风悬崖之间开展野外数据采集工作,采样间距(移动步长)为50 m,实测了大量的GPR数据和GPS点。总测线长度近100 km,测区面积50 km2,具体的测线分布图参见图2。为了便于冰下地形图的绘制,本文将研究区域分为两部分,Part1位于萨哈罗夫岭东南部,Part2位于萨哈罗夫岭西北部,如图2所示。

图2 格罗夫山核心区冰下地形测绘线路图Fig.2.The route of subglacial topographic surveys in the kernel area of Grove Mountains

1.2 野外测量数据处理

野外实测的GPS数据利用编写的程序提取出原始数据的经度、纬度、高程(B、L、H),采用高斯投影将每个测点的B、L投影到平面上,得到每一个GPS测点的三维坐标(xi、yi、Hi),其中 xi、yi为每个GPS测点的平面坐标,Hi为冰面高程。GPR数据利用与pulseEKKO PRO型探地雷达配套的雷达处理软件EKKO软件处理。处理的基本流程主要为数据整理编辑、滤波和增益调整等基本处理,高级数据处理以及可视化表达等几个步骤[15]。运用配套的EKKO软件对每一条测线处理之后,获取了较清晰的格罗夫山冰下地形的冰岩界面横断面图(图3)。利用笔者基于Visual C++6.0开发的“GPRead”软件,人机交互提取了每一个测点的深度(Di),并利用相同的测点编号(Trace number),在“GPRead”软件中给每一个GPR测点信息叠加GPS坐标。对于采集的GPS测点,利用每一个测点的冰面高程(Hi)减去对应的测深(Di),就可以得到该测点的冰下高程(Ei)。

GPS采集数据方式为经过滤波的单点定位,其高程精度估计在3—5m;冰雷达测量时采用25 MHz的天线,发射脉冲宽度为80 ns,保守估计测量精度为脉冲宽度的1/10,测时精度则为8 ns,转化为测冰深度则不超过1 m;电波冰速精度,由于公认的电波在冰内的传播速度介于 0.165—0.170 m/ns,本文采用0.167 m/ns,认为其误差在1%左右,而在该地区的测深最大为800 m左右,冰速误差引起的深度误差在8 m以内。综合上述误差,本文认为最后高程精度在10 m左右,能用本文的测量结果绘制50 m等高线间距的地形图。

图3 雷达断面示意图Fig.3.Radar cross-section diagram

1.3 冰下地形图的绘制

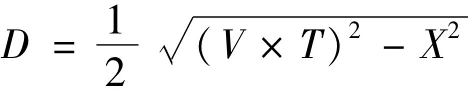

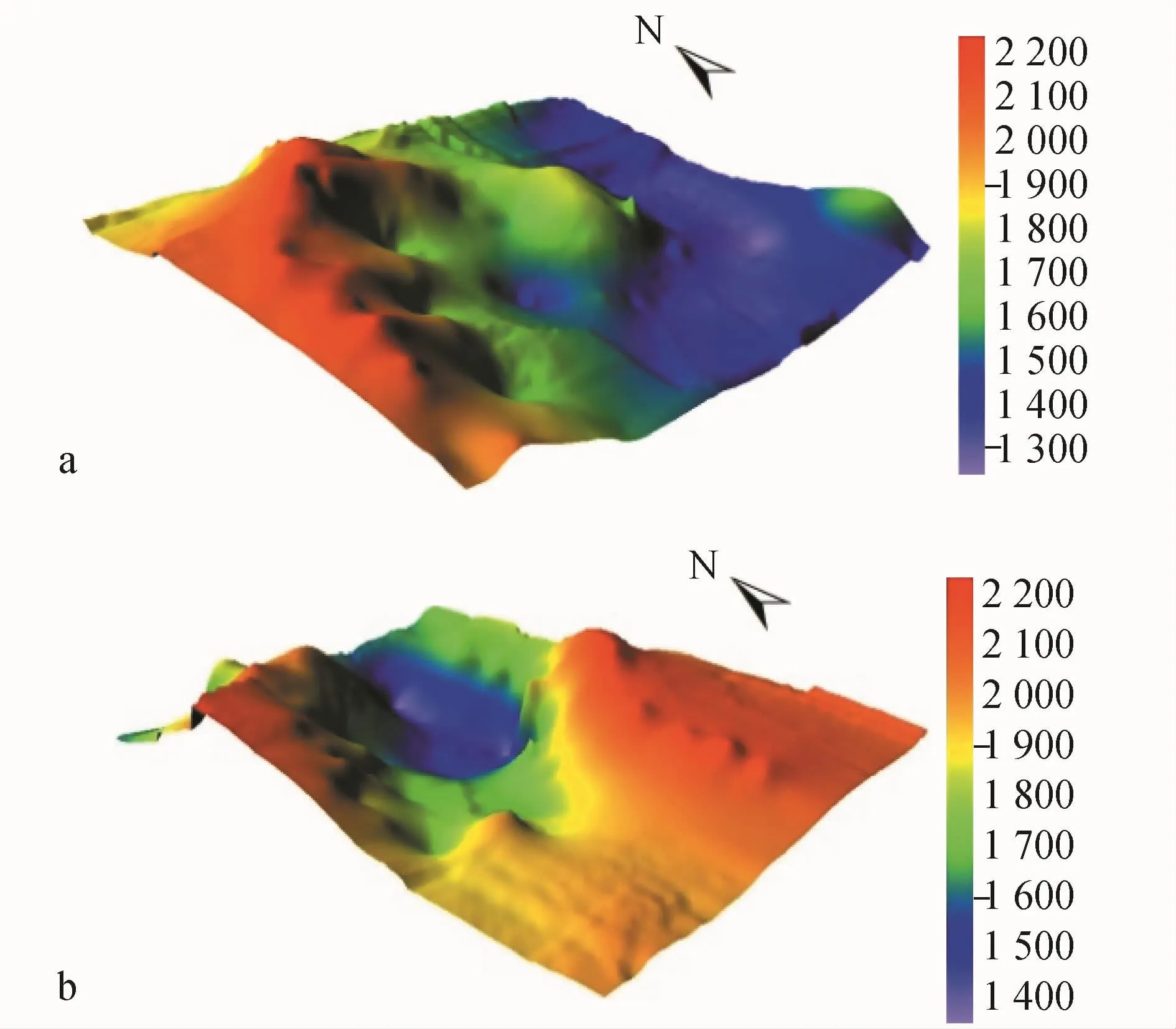

Surfer软件是由美国Golden软件公司开发的图形软件,被广泛用于地学、地球物理学、水文学、考古学、海洋学等学科领域的等值线图、三维立体图的绘制[16]。借助于Surfer软件,本文利用克里金插值法对格罗夫山核心区野外测点的冰下高程进行了空间插值,生成了规则的格网数据和等值线图,在此基础上绘制了格罗夫山核心区冰下地形的曲面图(3D surface),见图4。

图4 格罗夫山核心区冰下地形曲面图.(a)Part 1—萨哈罗夫岭东南部;(b)Part2—萨哈罗夫岭西北部Fig.4.3D surface diagrams in the kernel area of Grove Mountains.(a)Part 1,the southeast of Zakharoff Ridge;(b)Part2,the northwest of Zakharoff Ridge

利用CorelDraw X5编绘了格罗夫山核心区冰下地形图。将冰下等值线、注记点及在格罗夫山采集的冰岩界面高程数据[7]等进行数据格式转换后导入CorelDraw X5,经矢量跟踪、图面整饰后绘制成图。在冰下地形图编绘过程中,地图投影采用的是高斯-克吕格投影,地理参考坐标系为WGS-84椭球,高程系统为大地高高程系统,投影中央经线为75°E,等高线间距为50 m,比例尺为1∶10 000。以萨哈罗夫岭作为分界线,绘制了萨哈罗夫岭西北部冰下地形图和萨哈罗夫岭东南部冰下地形图,见图5。

2 讨论

经过前四次格罗夫山综合考察研究发现,东南极大冰盖在上新世早期以前,出现过大规模的消融,大陆冰川前沿曾退缩到格罗夫山地区,距现今冰盖边缘400 km[17-18]。由此可以推断格罗夫山地区在当时处于东南极大冰盖的边缘,是冰穹A流域的冰舌末端,这会在这个地域形成众多的终碛堤。受到终碛堤堆积和阻挡作用,易形成冰川前沿湖盆,这些冰川前沿湖又被后来上升推进的冰层所掩盖,成为现今的冰下古沉积盆地(古冰下湖)。本次在格罗夫山核心区开展的冰雷达测绘工作,虽未能在雷达反射波形中发现液态水的存在,但通过图4的曲面图,可清楚看到格罗夫山冰下地形中存在众多下凹的盆地,可用以今后说明这个区域在过去存在过众多的冰川前沿湖泊的依据之一。

图5 格罗夫山核心区冰下地形图.(a)萨哈罗夫岭西北部冰下地形;(b)萨哈罗夫岭东南部冰下地形Fig.5.Subglacial topographic mapping in the kernel area of Grove Mountains.(a)Northwest Zakharoff Ridge subglacial topography;(b)Southeast Zakharoff Ridge subglacial topography

由于格罗夫山冰原岛峰群对东南极冰盖冰穹A流域的阻隔作用,格罗夫山区域成为了目前大冰盖积累区和消融区之间的平衡线[2],国内学者通过对格罗夫山地区冰盖多年的物质平衡情况观测也发现,格罗夫山地区多年物质平衡线在哈丁山附近。国外学者认为冰流速在物质平衡线处速度是最快的[19],目前通过遥感手段监测也发现格罗夫山地区存在着复杂的冰流,且流速较快。较快的冰流速及冰流侧向刮削作用,将会导致冰流两侧的山脉越来越陡峭,变成陡壁。通过冰川地质地貌观测发现,格罗夫山地区冰盖表面在历史上曾频繁振荡,冰面在历史上曾上升到高于现今冰面100 m左右的位置,如今这些高于冰盖的岩石岩壁陡峭,表面有冰川磨光面和擦痕,这些强烈的冰流剥蚀特征就是最好的证明。但对于格罗夫山冰原岛峰在冰盖下的情况,是否也和冰面上一样陡峭,还一直没有探索。本文利用此次采集的冰雷达数据,在哈丁山和萨哈罗夫岭之间截取了2个横剖面,定性地分析了两个冰原岛峰间槽谷的横剖面形态,参见图6。

图6 哈丁山-萨哈罗夫岭间横截面图(单位:m)Fig.6.Cross-sections in the Harding Hill and Zakharoff Ridge(Unit:m)

槽谷形态能够反映冰川侵蚀特征的沿程分异,对冰川动力学研究具有重要的意义,一般来说,发育成熟的槽谷形态一般呈现“U”型特征,表现为槽谷越宽、越深和谷璧越来越陡峭[20]。通过图6可发现,在哈丁山和萨哈罗夫岭之间的槽谷形态偏向于U型谷,而通过图5发现哈丁山-萨哈罗夫岭冰下岩壁也极为陡峭,说明这两个冰原岛峰之间的U型谷发育已经十分成熟。

3 结论

中国第26次南极科学考察格罗夫山分队在格罗夫山核心区开展的冰雷达探测工作,是中国首次在格罗夫山地区开展的冰下地形测绘工作。本文以本次在格罗夫山核心区采集的野外测点数据(GPS/GPR数据)为基础,绘制了格罗夫山核心区两张冰下地形图,首次真实地展示了该区域冰盖下的地形地貌特征,也为今后在该区域开展大规模冰下地形测绘工作做了一个初探研究。通过绘制格罗夫山核心区冰下地形曲面图,发现该区域存在着众多下凹的盆地,说明历史上有可能存在过冰川终端湖泊,暗示格罗夫山地区在历史上可能曾经成为东南级大冰盖的边缘。同时通过对哈丁山-萨哈罗夫岭之间的槽谷形态进行研究,发现这两个冰原岛峰冰盖下依然为陡峭的岩壁,两个冰原岛峰之间的槽谷已经发育成U型谷。

由于格罗夫山地区气候条件恶劣,冰裂隙密布,随处可见碎石带及深达1 000 m的冰厚,这些外界环境都不利于在格罗夫山表面开展冰面地形测绘工作,本次开展的冰下地形测绘工作虽然顺利完成,也绘制了1∶10 000的冰下地形图,但采集的测点不多,不足以生产大比例尺的冰下地形图,同时也没有发现液态冰下湖泊。未来在条件许可的情况下,建议在该区域展开密集的冰雷达测线调查,了解冰层分布特征及寻找出可能存在的冰下湖泊。

致谢 感谢中国第26次南极科考队的队员在数据采集过程中给予的大力支持和配合。

1 张胜凯,鄂栋臣,闫利,等.东南极格罗夫山GPS控制网的布设与数据处理.极地研究,2006,18(2):123—129.

2 国家海洋局极地考察办公室.中国南极格罗夫山考察回顾与展望.北京:海洋出版社,2010:1—146.

3 刘小汉,琚宜太.格罗夫山:我国新发现的一个陨石富集区.极地研究,2002,14(4):243—246.

4 李广伟,刘小汉,黄费新,等.东南极格罗夫山萨哈罗夫岭漂砾暴露年龄初探.极地研究,2009,21(4):265—271.

5 黄费新,刘小汉,孔屏,等.东南极内陆格罗夫山地区基岩暴露年龄研究.极地研究,2004,16(1):22—28.

6 琚宜太,缪秉魁.南极格罗夫山于2002—2003年搜集4448块陨石:新陨石富集区的证实.极地研究,2005,17(3):215—223.

7 丁士俊,彭文均.南极格罗夫山地形图测绘.测绘通报,2001,3(3):17—18.

8 沈强,鄂栋臣,周春霞.ASTER卫星影像自动生成南极格罗夫山地区相对DEM.测绘信息与工程,2005,30(3):47—49.

9 程晓,张艳梅.ENVISAT ASAR重轨INSAR用于东南极冰盖格罗夫山角峰地区冰流探测的初步结果.遥感学报,2006,10(1):118—122.

10 王泽民,艾松涛,张胜凯,等.格罗夫山冰原岛峰高程测定.极地研究,2011,23(2):77—81.

11 鄂栋臣,张辛,王泽民,等.利用卫星影像进行南极格罗夫山蓝冰变化监测.武汉大学学报:信息科学版,2011,36(9):1009—1011,1016.

12 孙家抦,霍东民,周军其,等.格罗夫山地无地面控制卫星影像数字制图和地貌、蓝冰及陨石分布分析.极地研究,2001,13(1):21—31.

13 极地测绘科学国家测绘局重点实验室.南北极地图集.北京:中国地图出版社,2009:43—57.

14 Cuffey K M,Paterson W SB.The Physics of Glaciers.4th ed.New York:Academic Press,2010.

15 Annan A P.Ground Penetrating Radar:Principles,Procedures&Applications.Mississauga:Sensors&Software,2003:1—278.

16 白世彪,王建,常直杨.Surfer 10地学计算机制图.北京:科学出版社,2012:1—105.

17 刘小汉,韦利杰,黄费新,等.东南极冰盖上新世大规模退缩事件.地质科学,2013,48(2):419—434.

18 Liu X H,Huang F X,Kong P,et al.History of ice sheet elevation in East Antarctica:Paleoclimatic implications.Earth and Planetary Science Letters,2010,290(3-4):281—288.

19 Sugden D E,John B S.Glaciers and Landscape:a Geomorphological Approach.London:Edward Arnold,1976.

20 李英奎,刘耕年.冰川槽谷横剖面沿程变化及其对冰川动力的反映.地理学报,2000,55(2):235—242.