故乡的枫杨树(外三题)

2014-03-08陈鸣达

陈鸣达

故乡的枫杨树(外三题)

陈鸣达

一条鹅卵石铺就的古道由东到西横穿故乡的山村。村口有一座石拱桥,桥东有凉亭,供来往行人歇脚;桥西有关帝庙,供奉着关公老爷;桥南则是一片枫杨树,小溪穿过石拱桥流经枫杨林,与由西向东的剡溪汇合。

枫杨树,是千万种树中最为普通的一种。枫杨树生性喜水,靠水生长,常生长在溪边的乱石滩中,生命力极强,无须培植,也没有人刻意去栽培。在农村,枫杨树是登不了大雅之堂的,木材不能造房子、做家具,由于木质松脆含水多,不易燃烧,村民烧火做饭也懒得用它。总之,在村民眼里枫杨树是毫无用处的一种树。也许正是因为它的无用,故没有人去窥视它、伤害它、利用它,使得它历经千百年安然无恙,在村口的溪滩上与世无争、自由生长,逐渐成为占地十多亩的枫杨林。

枫杨树,俗名叫“溪口树”,大概缘于它主要生长在溪边。也有的地方称为“元宝树”、“苍蝇树”,可能是它一串串的果子像一只只的元宝或苍蝇之故吧!枫杨树冬天落叶,春天长出新叶,叶双对称,四五月份开花、结果,一颗颗的果实连成串,向下垂吊。每颗果实中间椭圆状,两翼微撬,的确像一只只的小元宝或飞舞的苍蝇。果实成熟于夏天,从地面向

上望去,密密麻麻挂在树枝上,像一串串翠绿的项链。枫杨树的果实从生长、成熟到落果,颜色从淡绿、翠绿到变黄、发黑,挂果时间长达半年之久。初冬季节树叶已全部飘落,而已经变成黑褐色的果实仍顽强地挂在枝头,不肯轻易下来。直到霜冻来临才无奈地落到地上。

村口的枫杨树大多高大挺拔,干粗枝茂叶盛,像一把把巨大的雨伞遮住阳光,望不到天空。其中最大一棵,需要五六个小孩手拉着手才能合抱,是枫杨林中的树王,其他的枫杨树只能算作它的臣民和儿孙。村口的枫杨树,一年之中绝大多部分时间是孤独、寂寞的,除了偶有放牛娃在那里放牧外,很少有人涉足。因为历史上那里曾经作过杀人的刑场,丢弃早亡婴儿的坟场。大人们告诫说,那里阴气太重,小孩子不要进去。但孩子们似乎并不听顺,每到夏天,寂静的枫杨林就开始热闹起来,成了孩子们喜欢的乐园。

是什么吸引着孩子们走进枫杨林?在孩童的心目中,那里是天然的避暑圣地,其乐无群的游乐园。不管外面的天气如何炎热,只要走进枫杨林,就会立刻凉爽起来。三五成群的小伙伴赤膊赤脚在林中窜来窜去,有的在小溪中捕捉鱼蟹,有的采摘野花,有的爬上树去捉知了、摘枫杨树果……最有趣味的是,小伙伴们把一串串尺余长的枫杨树果子连接起来,结成圆圈挂在脖子上,戴在头顶上,或者把具有粘性的果子一颗颗摘下来,粘贴在脸上、胸上和手臂上,拼成各种各样的图案,相互展示、比试、追逐、戏闹。躲迷藏、官兵捉强盗等游戏是每天必不可少的节目。直到玩够了,玩累了,玩饿了,才各自散去回家。有的因来不及清理或清理不够仔细,身上残留着一只只苍蝇似的枫杨果子,少不了被父母一顿臭骂。骂归骂,第二天还会自觉不自觉地汇集到枫杨树下,重复着昨天的故事。要知道在物质极度贫乏,没有电视、没有游戏机、没有洋娃娃、没有电动玩具的上世纪五六十年代,枫杨林成了山村孩童们最好的玩乐场所。

时间过去了半个世纪,枫杨树带给童年的快乐是如此深刻,难以忘怀。遗憾的是在以粮为纲,毁林开荒、溪滩还田的年代,被视为无用的枫杨树首先遭难,被全部砍伐。小溪两旁筑起了石坎,枫杨林成了水稻田。当初的现实环境是,上有最高指示发号召,下有干瘪肚皮发牢骚。因此村民们改天换地、溪滩变粮田的行为还得到了上上下下的好评。

历史总爱开人的玩笑,在种了数年水稻后,村民们又开始在原来枫杨林的土地上种植能赚钱的苗木了。树——稻——树,否定之否定,历史似乎回到了原点。然此树已非彼树,此树根浅短,随时有可能被有钱人搬到城里;彼树经千百年风雨,是村庄历史的见证者,内藏着丰富的文化信息。吾乡为书圣王羲之隐居处,越王钱镠巡视地,至今遗迹颇多,还有大清皇帝敕封的镇亭名山、广惠龙王。也许王羲之曾漫步枫杨林,也许越王曾栓马枫杨树,也许已没有也许。离枫杨树不足百米的钱王庙,毁于文革,业已修复,但凝聚着故乡历史印记的枫杨树再也无法复生。岂不惜哉,痛哉!

枫杨树,你生于无用,毁于无用。假如你能生存到今天,岂是无用,你将成为故乡一道亮丽的风景,引来无数游客,你将被授予“古木名树”的荣誉,受到法律的保护和人们的尊重。历史没有假如,唯有在我的心中,常把你——故乡的枫杨树思念。

消逝的学校

每次返乡,总要到村校走走看看,因为那里藏着我少年时代的记忆。这次又要出门,哥拦住了我:学校已停办了。什么,学校没啦?“没有人读书,学校怎么办得下去。”哥说,“学生一年比一年少,最后只剩下了二十几个,只好合并到六里外的乡所在地学校去了。”

村校有着悠久的历史。解放前就读村校,年已75岁的退休老教师毛安昌告诉我,早在上世纪的三十年代,村里就设有初级小学,即使在抗战时,学校也未停办,日本鬼子进村扫荡,大人和孩子躲避到山上,日本人一走,学校里就传来读书声。抗战胜利后,村校被命名为奉化县剡中

乡第十保国民学校,成为完全小学。从村校中走出了一批又一批人才,外科专家、原奉化县人民医院院长陈雪林,音乐家、原宁波市音协主席陈雪帆两兄弟小学阶段的学业就是在村校完成的。

我是1959年秋走进村校的。学校已更名为奉化县三石公社六诏完全小学。那时的学校设在村中的一座祠堂里,一到六年级分为三个复式班,两个年级合用一个教室一位老师。上课伊始,老师先给一个年级学生布置作业或复习,再给另一个年级学生讲授课程,依次轮流,一节课时老师各讲一半。

小学六年是我最早的知识启蒙阶段,也是尔后漫漫求知路的始发地。教过我书的老师中至今留有深刻影响的有两位。一位是当时已年过五十的语文老师葛德惠,此君态度严肃,不拘言笑,教学严谨,要求严格,写得一手端庄的板书,一笔一画从不马虎。另一位是年近三十尚未婚配的女校长徐绿溪,新昌人氏。教同学们唱“戴花要戴大红花,唱歌要唱跃进歌”时,把花(huā)念作福(fú),同学们也跟着“福福”地唱。直到许多年后,我才搞懂这个“花”字的正确读音。

没想到的是后来我也成了这个学校的老师。1968年秋,高中停招,初中毕业的我无奈返乡务农。次年,村里决定在村西的山坡地上新建小学校舍。原因是五六十年代的生育高峰,造成祠堂里容纳不了越来越多的学龄儿童。此外上级同意村小学戴帽办初中,教室更加紧张。当时在生产队的我曾参与了挖土、运砖等建校劳动。通过村民们近一年的努力,混砖结构的新校舍落成。一幢两层的教学楼,共八间教室。另有一幢一层的附属楼,作为教师的办公室。时值文革动乱、读书无用、知识越多越反动的年代,村里新建学校的举动是多么的了不起!

崭新的校舍吸引了本村及邻村的学龄儿童。1970年春季招生,报名的新生激增。传统的复式班被取消,初中班招了新生,在校生一下子接近三百名,造成学校的师资力量严重不足。一天正在田间干活的我迎面碰到了村负责人,他问我愿不愿意到学校教书?整天脸朝黄土背朝天的我当然乐意,但内心又忐忑不安。实际上只读过一年初中(后两年因发生文革,并没有读什么书)的我能否真正胜任,心中实在没底。

好在除了几位像我一样的初高中毕业生外,大多数皆学有所长,他们都是响应“接受贫下中农再教育”的号召,从全县各地学校返回原籍所在村的专职教师。我被安排教一至五年级的体育、图画和一个班的算术,勉强还能胜任。教师中有对毛氏夫妇,对我颇多关照,我常去离校不远的他们家串门讨教。还有一位老教师与我同姓,为避免学生叫错,我被要求改称名字的第一字“鸣老师”。有一年回乡探亲,当初的学生见面还亲切地叫我鸣老师。更有意思的是,尚未年满18岁的我还有三个弟妹在本村的学校读书。平时在家兄弟姐妹间少不了打闹争执,自我当了老师后,弟妹们不再与我争辩。我也俨然以老师自居,有时说话比父母还灵。

学校教学楼二楼楼梯的转角处有一间不足十平方米的阁楼,苦于全家七八个人挤在三间小平屋里的我,当老师后就搬了进去。那时学校的四周没有民宅,北面的山坡上还是一片坟地。住在阁楼上,夜间寂静无声。但我并不感到孤独和害怕,因为有书相伴。在昏暗的煤油灯下,我静静地看着当时所能找到的书,临摹毛笔字帖,将李玉和、李铁梅的画像打上方格,然后在白纸上照样涂画……住在阁楼上,我也曾有过梦想,什么时候能够跳出这贫穷的山村,找到属于自己的天地。

没想到这一天很快到来,1970年底,我应征入伍到部队,告别了尚不足一年的教书生涯。由于有着初中文凭和小学教师的经历,在部队被认为有知识的人,分配从事新闻报道工作。写得不咋样的字也贴在了营房里,得到大伙的好评。几年下来,不但入了党,而且提了干。特别是在学校时养成的读书习惯和追求知识的兴趣,为恢复高考后考取大学打下了基础。

如今,作为知识的象征,并对我的人生有着重要影响的学校,怎么就消逝了呢?我急步走向村西的学校。来到学校,凝视着已显破旧的校舍,脑海里浮现的是教室里孩童的读书声,操场上学生的嬉闹声。然而现实却是,操场上杂草丛生,教室内堆积着杂物和木料,早已是楼在人空,物是人非,学校被一家木制品加工厂所占

用。我登上楼梯,推开虚掩的门,踏进当年曾经蜗居的阁楼,室内已空无一物。唯存墙上还贴着上世纪八十年代出版的报纸,想必我走后有人也在这里居住生活过,只是不知君为何人?

村校,发端于苦难的解放前,发展于鄙视知识的文革时,消逝于重视教育的改革开放中,这里为什么?走访中,村民们帮我解开了答案。我村为书圣王羲之隐居地,因晋帝六下诏书不归而得名六诏,村民们素有重耕读的传统。到了上世纪六七十年代,村庄发展到三百多户,一千多人口,不发展学校,孩子们到哪里读书去。改革开放后,村民们纷纷外出经商办企业或打工谋生,同时把孩子也带到了杭州、宁波、县城的学校读书,哥哥的孙女就跟随在杭州打工的爸妈的身边就读于杭城的一所小学。村里的常住人口不足三百,即使尚在村里的孩子,由于交通便捷,农用中巴车招手即停,到乡所在地的中心小学只需几分钟时间,谁还愿意到教学设施较差的村校读书呢!

是啊,我终于明白,村校的兴衰反映着时代的变迁,学校的消逝,教育资源的重新整合和集聚,对孩子们来说并非坏事,他们将会得到更好的教育。比起中西部地区一些希望小学新建不久就被废弃,我村学校长存七十余年,新址校舍也使用了三十多年,实在已是幸运了。然而,由于与学校难以割舍的情缘,站在昔日的校舍前,我的内心依然充满着惆怅,涌出丝丝伤感。

一碗百合

吃过山珍海鲜,尝过美味佳肴,但这辈子忘不了的还是父亲给我的一碗百合。

那是三十年多前的事了。那年冬天,在部队

服役的我返乡探亲,晚间全家围坐桌前吃饭,母亲从饭镬羹架上搬出一碗百合,放上一点白糖,用调羹碾捣几下后递到我面前。并对弟妹们说,这碗百合是给你们二哥的,不要抢。我谦让了一番,在父母关注的目光下,独自享用起来。

百合我是见过的。在我家乡,它往往生长在曾经开垦业已荒芜的山坡上,花白色,状喇叭,俗称喇叭花。孩童时上山牧牛放羊,见百合花总是采而玩之。百合的果实结于地下,由若干鳞片状果瓣抱合而成,形如大蒜,多的可达三十余片,一片片的掰下来,中间厚,两边薄,微微向上翘着,很像一条条的小船。百合色白,味略带甘苦,在蒸煮后变得晶莹剔透,放些白糖,吃在嘴里,香甜糯软,营养丰富,是那个年代上好的民间滋补品。父母上山干活,偶见百合常采挖回家,给孩子们解馋。因此,百合我是见过吃过的。

然而,令我不明白的是,时值冬季,百合的茎叶花早已枯萎,怎么还有新鲜可口的百合。母亲见我不解,道出了其中的秘密。原来,几个月前我曾写信告知家里,年底回家探亲。几年未归家,父母常思儿。父亲一得知我要回家的消息,就想着用什么来招待将要归来的游子。当时,家中清贫,尚不及温饱。父亲思来想去,想到我小时候爱吃的百合。山上的百合是野生无主的,人人都可以采挖。但百合长在草丛中寻常看不见,只有当百合花盛开的时候,村民才能循花寻之。父亲上山寻找百合,见到百合花后心里琢磨,如果现在采挖,果实未生长成熟,放在家里也容易霉烂腐坏;若不立刻采挖,别人见后必然采去。于是动了一个脑筋,将百合花摘去,留下茎叶,既可使百合继续生长又可防别人采挖。同时在百合的临近处用树枝、绳草等做好记号,专等我回家时再来寻找采挖。难怪冬季还有这么新鲜的百合,难怪碗中的百合个个丰满肥硕。

在我的心中,父亲是个粗人,是个只知干活,不善言辞的人。他身壮力大,三百斤的担子压在肩上健步如飞,曾将向他挑衅的生产队摔跤能手一把拎起摔出丈远;他嫉恶如仇,见不平事,能一拳将对方打翻在地;他是干农活能手,耕耙种育样样精通;他终年天亮出门天黑回家,承担着养家糊口的责任,但对子女的教育全赖母亲,很少过问,一年间,父子似乎说不上几句话。因此,对母亲我是依赖、亲近,对父亲则是敬畏、生疏。可这一碗小小的百合却那么真实地诉说着,粗犷只是父亲的表象,其实他的内心蕴藏着对子女细腻而深厚的爱。父亲从不对子女说过分亲密的话语,但这一碗鲜糯美味的百合却远远胜过一打爱的言词,见证着父亲对儿子的爱。我不知道父亲为了寻觅野百合,爬过了多少座山坡;我不知道为了迎接儿子回来,父亲在等待中熬过了多少日日夜夜;我不知道父亲看着我吃着他亲手挖来的百合,心中是多么的欣慰和愉悦。我后悔不该这么早透露回家的讯息,让父亲惦记和忙活,内心涌出丝丝歉意。

由于父亲的一碗百合,让我对百合情感倍增。正如陆游在《种百合》一诗中所言:“芳兰移取遍中林,余地何妨种玉簪,更乞两丛香百合,老翁七十尚童心。”象征纯洁、光明、自由和幸福的百合花成为我的至爱。唐代诗人王维则视百合为既能作食物又能作补品的“重肉”,常为寻找百合而苦思冥想。写下了“冥搜到百合,真使当重肉”的千古佳句。如今,百合已能大面积人工培植,无需“冥搜”,进入寻常百姓家,成为大众盘中餐。每当看到百合,吃到百合,我的心中就会浮现父亲的那碗百合,泛起美好的回忆。父亲已逝十年,然而那碗浸润着山一般父爱的百合常留心间,没齿难忘。

祖屋的兴衰

走出祖屋的日子里,虽然生活居住过多个城市,但很少有认同和归属感。总觉得那不过是一个匆匆过客的临时栖身地。唯有祖屋才是心中真正的家。

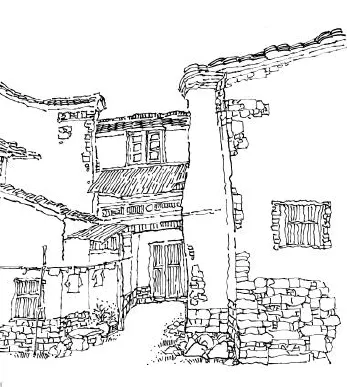

祖屋为七间土墙木结构楼房,中间为厅堂,作为公共场所,供祭祀和婚丧嫁娶使用,东西各三间作为生活居住用房。紧挨着主楼,两边各建有两间一层的厢房。祖屋的前后用土夯墙,前有道地,后有天井,构成一幢简朴完整的四合院。祖屋的大门朝西,门柱和门槛皆为石材,一根粗

壮的木棍在紧闭的两扇木制的大门中间一卡,数人难推开。

祖屋位于村头,出门向西行走数十米,跨过一座桥,才是真正的村里。村里人称祖屋为桥下新屋里。其实到我辈祖屋已有近百年,新屋早成旧屋。之所以还称新屋,大概缘于当初建房时村中早已老屋成片,且有街有弄有名,这无名屋暂且叫作新屋吧,久之便成为地名世代延续了下来。

祖屋的建造者是我的曾祖父兄弟三人。那年兄弟仨从离村数里的药师岙迁移下山,到村头择地建房,在当时这可是石破天惊的重大抉择。要知道以烧炭、卖柴、种田为生的人,建造起七间楼房谈何容易。也许因此花光了他们毕生的积蓄,也许为此欠下了一大笔债务。但是由山民成了村民,由住草房成了住瓦房,想必他们的内心是愉悦的。在相当长的一段时间里,祖屋是安静的。祖辈们日出而作,日落而息,在祖屋中慢慢老去。随着后代的不断繁衍,到了孙辈祖屋开始喧闹、拥挤起来,祖屋似乎已难以容纳。更为严重的是,社会动荡、兵匪交集、生活无着。为了生机也为了有一个栖身处。上世纪三四十年代,祖屋中走出了第一批亲人:二伯父赴宁波柴行经商,大伯父的大儿子去上海当童工,堂叔去上海滩谋生。

一些人的出走,并没有减轻祖屋的负荷。相反,到了鼓励生育、禁止流动的上世纪五六十年代,祖屋里的人数迅速膨胀,多达几十号人。我的父亲兄弟四人,祖传的两间楼房,一间给了大伯父家,一间给了叔父家,父母分得坐西朝东的一间厢房,后又向小叔公购得隔壁一间厢房。两间厢房塞着八口之家:父母亲和兄弟姐妹六人。至今我还清楚地记得,进门第一间是厨房兼住房,一台灶、一只水缸、一只碗橱、一张桌子、一张床,占满了整个空间。隔壁一间则放着两张床及衣橱。直不起腰的阁楼上堆放着各种杂物。居住在楼房的叔伯们境况也好不到那里,于是想法拓展空间。在众人的同意下,我家与另两家在道地上各建了十平方米的小屋。各家楼屋的后天井上则架起椽子,盖上瓦片,成了厨房。从此,祖屋的天井消失了,道地缩小了三分之一。

那是祖屋的鼎盛时期,祖屋里人丁兴旺,济济一堂。日子虽然过得艰辛,心中却不乏留有美好快乐的记忆。就拿大门旁那块溪石来说吧,没有人知道这石头的来历。也许是曾祖父们在建房挖地基时挖出来的,因难以搬迁就让它留在原地。岁月的时光将石头表面磨得又光又滑。每到夏天石头便成了孩子们的至爱,在石头上或坐或躺,冷冰冰的感觉特舒服。孩子们常常放下饭碗就往那里跑,为争抢石头的座位权,相互争执打闹的事时有发生,搞得没乘上凉反而弄出一身汗。捉来一只苍蝇放在地上,有节奏地喊着“黄蜂来(蚂蚁)黄蜂来,砧板薄刀带着来,厨工师傅叫着来”,等待蚂蚁的到来,看着蚂蚁将苍蝇搬走,也是孩提时常玩的游戏。夏日的傍晚,各家把桌子搬到门前的屋檐下或道地中,开始一天的晚餐。饭后点燃熏蚊草,躺在木板上,数着天上的星星,聆听大人们讲述过去的故事,一觉醒来却发现已躺在自家的床上……祖屋宽厚仁慈。祖屋从不拒绝新生命的到来,祖屋也不反对有人走出祖屋。祖屋里的人对祖屋的情感是复杂的,既眷恋祖屋,又盼望走出祖屋。因为只有走出祖屋,才有希望改变祖辈们延续的命运,不再过上磨肩胛下磨脚底、背朝青天面朝黄土的生活。但要走出祖屋并非易事,除了读书、参军别无他途。因此,几十年间走出祖屋的没有几个。祖屋依然热闹、噪杂。

随着时光流逝,世事更变,走出祖屋不再有任何障碍时,大规模的出走顿成潮流。

开始是一个一个地走,而后是一家一家地迁。祖屋里的人到镇上、县城、宁波、杭州、上海创业安家,即使仍在村里的人,不满祖屋的破旧阴暗、透风遮光,也择地另建起钢筋混凝土砖瓦结构的新房。只有八十多岁的隔壁阿婶舍不得离开祖屋,成为这幢祖屋唯一的守护者。

不久前,当我回村迈进久违的祖屋时,看到大门旁小时候常玩耍的石头依然安静地躺在原地,仿佛一切未变,只是上面铺满了灰尘。初中毕业回乡务农时涂鸦在墙壁上的“最高指示”依然清晰可见。阿婶出门去了,整个祖屋空无一人,显得冷清和孤独。

祖屋由缤纷变得简单,由喧嚣变得沉寂,它还能坚持多久?