在青鱼街

2014-03-08草白

草白

在青鱼街

草白

对于这个每日生活其中的城市,只在一天中的日落时分,我才有细细打量它的好奇之心。那一刻给我的感觉如此新鲜。日光逐渐隐退,晚霞绵延出一片极壮观极淡远的天穹,建筑楼房不再以粗重的线条压迫着我,白日里的一切,正潮水般退向那不可见的黄昏中去。行道树高耸的枝叶被古老的天空笼罩着,过不了多久,最先亮起的那颗星,就像第一次被人所见那样,在遥远的苍穹再次点亮。这一刻,只有这一刻,城市才成了这蓝色星球的一点,浩瀚宇宙极其微茫的一点,孤独,纯粹,带着冥冥中的庄严感。

当你走在路上,黑夜来了;万物都在消失,而夜晚来了。

我对生活的很多感受都来自于夜晚。对于一颗敏感的心来说,我相信世界上所有的夜晚都长着一张孤绝迥异的脸。人们躲在黑夜里,就像软体动物躲在它的壳里,靠着对内心的深入勘察,我们分身无数。

如今,与我的生活有所交集的人大都生活在城市里,我们在人群中相识,又相忘于人群中。在白天,我从不会想起他们。在白日的城市街道里穿梭,连自身的存在都是荒谬无比的事,从这条街到另一条街的行走,从这个白日到下一个白日的挪移,人与一片被风吹逐的枯叶子,又有什么区别?万物的界限变得模糊。可到了夜晚,特别是那一类触感丰富的晚上,受制于某种情绪的感染,一切都变了,素不相识之人纷至沓来。共同的命运,人间无数巧合的结合,把他们连在一起。

在我的夜晚,他们住在这个城市一个叫青鱼街的地方。那是一个颇富意味的命名,是对干燥现实的某种补偿。如你所想,青鱼街没有水,离大

海很远。

那里倒有一个水族馆,每次从街上走过,总看见一个穿红衣的女人,不是给鱼儿换水,便是蹲在店门前,把塑料盆子里的鱼,从这一盆倒至另一盆,花花绿绿的塑料盆一字儿排开,里面的鱼儿活蹦乱跳,却跳不出那浅浅的水盆,偶尔一两条蹦至盆子之外的泥地上,又被女人捉了回去。鱼蹦跳带来的水花溅在女人脸上,衣服上,女人默然数着那盆子里的鱼,偶尔抬头望一眼从店门口走过的人,也不吆喝。那些鱼会在余下的几天里,被分批装进塑料袋里,注入氧气,被悉数带走。

从这个盆子跳至另一个盆子,从水族馆到别人家的鱼缸里,是鱼逃脱不了的命运。所不同的是那鱼缸的大小,精致程度的差异,只能是鱼缸,各种材质的鱼缸,遍植真假水草的鱼缸,也可以是复杂到需配备精密支援系统的生态模拟水族箱,永远是鱼缸,而不会是大海。它们是被高高的海浪抛到了这城市的水族馆里,再也不能回到大海了。而那个女人,一年四季倒有三个季节穿着那件脏兮兮的看不出任何质地的红衣服,那红色已经暗旧泛白了,前襟部分磨得特别淡,该是搬鱼缸时磨出来的吧,她把鱼从这个盆子倒入另一个盆子,从这个人手中交到另一个人手中,自己的活动范围比鱼还小。

女人有时候觉得自己并不存在,只有那些活蹦乱跳的鱼才是真实的,特别是那些红色的金色的黑色的金鱼,它们可以给房屋和主人带来好运。在风水学上,人们认为鱼之所以会死,是因为它们替房宅的主人挡了厄运。人们因为愧疚而把加倍的娇宠集于它身。没有比水族馆里的鱼更能代表失去自由和获得庇护之间的悖论关系。

红衣女人灰突突的身影在暗夜中逐渐隐退。

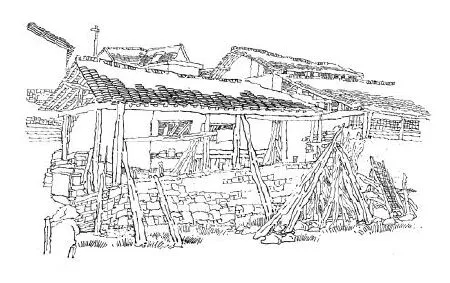

沿着水族馆向前,街道右侧出现半堵蓝墙,半已坍塌的墙体外刷着“提高公民素……”这几个字,那最后一个“养”字所在的墙体已经坍了,露出长长的豁口。豁口处稀稀疏疏地长着几株东倒西歪的杂草,毫无理由的存在,象征性的存在。墙体所围是一栋危楼,门窗已朽,任何附属的可搬走的东西早已丢尽,露出棱棱的钢筋架子,颤颤巍巍地站立着。就像一个死去多年的人,烂了皮肉和毛发,只剩了骨头,不知怎的,忽然从躺着的地方站了起来,一副随时可能躺下的样子。幸亏有墙围着,那墙体又高于一般成人,孩童绝对望不到里面。在墙的外侧,那个“高”字的下方,一个粗陋的水泥墩子上,常年坐着一个中年男人。

男人很瘦,矮个子,敦厚,健壮,是南方人特有的体形,皮肤黝黑,手指也是黝黑的,牙齿却很白,可能是对照着看的缘故。男人的手指却异常灵活,在织物间穿梭自如,宛如逃匿者找到了最好的藏身处。不用说,他就是靠它吃饭的。羽绒服、羊毛衫、毛裤,抽了丝的,破了洞的,撕开了口子的,一般愿意拿来花钱修补的衣物,都是从大厦里买来的,质地优良,不舍得轻易丢弃,他总能把它们修补完好,看不出任何破绽。破绽或许是有的,却是人眼所不能及的。

除了名声,他的技艺还为他赢得了可观的金钱收入。可是,在这个城市里,除了青鱼街上这个可免费使用的水泥墩子,他大概不会为自己找寻别的位置。别的摊贩在窗明几净的店铺里招揽生意,有冬暖夏凉的空调风吹着,而他则精明地弃绝一切安逸,不仅为了节省成本,更怕离了这青鱼街,别人将找不到他。是青鱼街这堵破损幽暗的墙体让他的手艺得以施展,一旦换了地方,一切就怕要萎谢了。

除了极端恶劣的气候,他总是坐在那里。人们还没有在别的地方见过他。每天总有许多恋旧者慕名而来,围着他,试探性地和他讨价还价,他总是微微一笑,从不在价格上作出让步。他是聪明的,他是这条街上不可替代的人物之一。

清洁工在他旁边工作。身着黄色马甲,拿着一柄长长的扫帚,沉默无息地在街上扫来扫去。他们自己很少说话,也没有路人和他们搭话。我还没有见过大声交谈的清洁工。只有一次,在天桥下边,很高很密的灌木丛所围成的空隙里,三四个黄马甲成排躺着,花头巾罩住了脸,似乎睡着了,又有轻轻的说话声从树丛里传出,那声音类似于风吹树叶的沙沙声,在极静极静的时刻,才能被人听见。我认为他们在扫除污秽的同时,也增进了对这个污痕遍地的世界的了解,要不然他们躺下时的呼吸声不会如此清洁、安宁,好像

这个世界是他们一手创造出来的,没有什么事情能让他们感到不耐烦,也没有什么污秽能让他们感到恶心。

一座无论多么繁华、奢靡、不同凡响之城,在他们眼里不过是荒原,垃圾场,物质生活的废墟,这是一个荒诞却异常准确的结论。只有他们,这个城市最勤快的清扫者,才能毫无困难地获得这些。

在寒冬刚刚来临的时候,这个城市的法国梧桐叶发疯似的往下掉,掉得整整一条街成了林中小路。而青鱼街两边的梧桐树少说也有七八十年了,栽得又密,风一吹,树叶子好似在比赛走路似的,飞快地走,捉也捉不住。这是青鱼街一年中最美的时候。他们来了,默默地低头,把落叶扫成圆锥形,那一个个闪烁着各种奇异黄光的小圆锥,这里一堆,那里一堆,等在路边。他们将其一一扫进畚斗中,装进垃圾箱里,卡车来了,他们把垃圾箱往车上倒。看似掉不完也扫不完的落叶,终于有一天落尽了,也扫光了。树枝光秃秃的,像被人捋过一样,冬天因此显得更美更空旷了。没有落叶的时候,他们就扫果壳、纸屑、饮料盒子、水果皮,只要有人的地方,就有垃圾,他们的存在永不过时。

每天总有卡车停在路边,一个穿黄色马甲的男人把垃圾筒高高地扛在肩上,把那里面的东西一股脑儿,倒进那臭味熏天的车子里,车门关上了,沿着街边一直往前开,左拐至浆洗街消失不见。如果一切失败、羞辱、愤恨都能扛在肩头,如此轻轻一倒了事,该有多好。

阳光落在远处人家锈迹斑斑的窗台上,狭窄的街面上也有斜斜的日影照着,暂时没有人,一只麻雀大着胆子,在垃圾桶后面慢慢地踱步,一下两下,褐色的小爪子,异常机警地试探着,上学的孩童蹑手蹑脚地朝它走来,近了,那孩子蹑手蹑脚的,生怕扰了它,只听得“咕叽”一声,飞到梧桐树上,羽翅一颤一颤的。孩子有点呆掉了,眼神热热地望着那雀儿停着的地方,连步子也忘了迈,在大人的一再催促下,才不情愿地,一步三回头,眼神仍在那雀儿身上游移。阳光打在他脸上,随着他行走的身体跳跃着,走向街的那头,远去了。

阳光比刚才更浓了些,辐射的范围也扩大了。那阳光始终没落在阴影中的垃圾筒上。穿黄马甲的人到街的另一头清扫去了,在随处可见的大街上忙碌而无所事事的人群中,只有他们一笔一画的清扫显得多么符合时宜,谁也不敢想象,如果没有他们,我们的街道会变成什么样子。或许是接近了自然界原本就有的零乱和自由也未可知。

有人睡在青鱼街上。

在物资公司前面的那块水泥地上,有人躺在那里很久了。远远望去,就像堆着一团深灰色的阴影。那脏兮兮的衣服,湿答答的被褥、包袱,揉成一团的表情,厌恶的表情,他的存在与周围的垃圾也差不了多少。世界把他们像扔垃圾一样扔在这里,他们也顺势把自己与垃圾归在一类。路人偶然投来的同情的一瞥也不能让他有任何改观。他早已不会为这类子事情感动。谁让他还是个活物,眼睛还会眨一下,蜷缩的身体还时不时地动一动。这具丑陋不堪的身体竟然懂得冷和饥渴。灵魂放弃了颤抖,而肉体还在挣扎,这完全是肉体的错。这个躺着的人制造了并不新鲜的现实,让文明社会难堪的现实,让很多人不舒服的现实,世界向来没有想象中那般美好,只有你睁开眼睛,看一眼躺在地上的人,便可明白。他应该感到羞耻,为自己的存在让某些善感的心灵受到折磨而羞耻。

这个躺在青鱼街水泥地上的身体还是毫无悬念地消失了,在接下来的日子里,还会有人不时地模仿他的动作,躺在那里,对自身命运作出可怕的更新。他们可能是同一个人,为了彻底地毁灭自己,选择在同一地点,上演相同的剧目。

冬天来临的黄昏,在乞丐横躺的不远处,一幢居民大楼所投阴影的空地上来了一辆卡车,卸下一车的盆栽植物,绿萝、发财树、杜鹃、虎皮兰、水培榕树、长寿花,把整片空地占得满满当当。那是一对夫妻,面貌神情惊人地相似,都是矮个子,小眼睛,黝黑的脸,骨骼粗大。男人在搬大盆的果树盆栽,女人在挪小盆的。他们搬完盆栽,又搭帐篷,支炉灶,在这马路上安家,准备扎下根须来。不用说,他们要把这些盆栽植物悉数推销至城里人家,才会离开。

这对来自南方的植物贩子,长着一张黑黝黝、笑嘻嘻的脸,不厌其烦地向人解释这些植物的名称、品性,如何吸附家居环境中的可疑物质,如何净化空气,如何让人体吐故纳新。

他们的广告语是,花很少的钱,把活力搬回家。不说健康,而是活力,似乎,他们风餐露宿地抵达此地不仅为了钱,还因为拥有智者的想法。这似乎高出了普通商贩一大截。

并没有太多光顾的人,可空地上的花盆还是一天天少下去。越来越多的绿色植物被分配到这城里青鱼街之外的人家屋子里,它们将在那里落盆生根。作为盆栽植物,它的命运早已被盆子束缚,就像这个世界的哲学爱好者被形而上的东西约束着一样。搬回家的盆栽,不是屈服于土壤的贫瘠,就是被狭小的空间挤得喘不过气来,或者因为主人的疏于照顾,当次年植物贩子再来这个城市之前,根叶俱衰,一命呜呼。

明明知道,谁也无法真正喜欢那被约束的环境,相比于人,植物花草只有更敏感于此。但因为有被成功改造的例子,人们总是怀着侥幸,以为没有什么是不可能。

当人们再次看到那片空地上出现的这对植物贩子和满地绿油油的盆景,仍满怀希望地迎上去,这次的广告词变了,变得抽象,不那么容易理解了。人们因此怀了兴趣,以为这次搬回家的这几盆,总可以养上好久,不那么容易死了吧。殷勤的植物贩子脸上的笑容更显得殷勤了。

从对相同盆栽的选择上可见人们对生活的希望,并不是那么容易丧失掉。或许不是因为什么希望,而是为了让花盆卷入一种行动之中,毕竟空缺的东西最容易激起人的填补欲望。

与植物盆景有相似生存境遇的是那棵立在两排民房之间的银杏树,在过去的二百七十年里,它一刻也没有停止过生长,向上,向上——进军的号角从没有停止过。现在它的枝干已远远超过了两旁簇拥着它的楼房,风儿能毫无遮挡地吹到它了,阳光也不能忽视它的存在,它是这一带首先被照到的,因为它长得太高了,高过了三层楼房,除了不远处的烂尾楼,它是这里最高的。可它还是紧绷着身体,还在长,浑身憋着一股气,一股怒气,不服输,不松懈,周遭没有它的空间,连转个身都难,它的生存空间在上面,高高在上。它肯定抛弃了很多,这个不能要,那个不能留,只有如此才走到今天,走到阳光照耀的顶端。

如今,亲爱的阳光,连在黑夜里也能窥见那光线,明媚而温顺的光线,穿过云层,穿过稀薄的空气,正小心翼翼地抚摸它的枝干,温情脉脉,爱不释手。这只是暂时的。没有谁比它更明白这一点。在过去的二百七十年里,它周遭的事物一点点升高,变得越来越坚硬、庞大,所向披靡,它们要逼走它,挤垮它,没有谁能够帮它。可它硬是咬着牙,憋着气,重新获得了世界的青睐,这多少已经接近奇迹所在的位置了。

这棵活了二百七十年的银杏,注定还要继续活下去,除非命运要带走它。而命运不是拆迁队,它不会那么蛮不讲理,无节制地使用榔头和铁锤。更多的时候,它只是旁观者,一个冷眼的旁观者。

为了看到这棵钉有园林局蓝色牌子的古银杏的全貌,那些路过这里,对城市街弄颇有研究和兴趣的观光客,都会仰着脖子看它,有种毫无理由的怅然感,完全被它的力量所震慑。如果这是一棵会跑的树,真不知道它现在已经奔向何处。或许,在黑暗的土壤深处,它成功地绕开那些牵绊和束缚,早早地跑到一个没有禁锢的世界里去了。

对于这个世界,任何眼睛所见的事物并不是那么显著和让人理解。青鱼街上的人可不会那么傻乎乎地仰头看这棵树,只有秋尽冬来,当一阵北风刮过,那掉了一地的蜡黄的扇形叶片,才能让他们惊觉,它叶子中的金色成分如此触目惊心,远远地看,就像一团团奔跑的火焰。

孩子们轻手轻脚地来了。他们抬起头,看着高处的枝条,双手抱树,嘴里叽里咕噜地说着什么。作为近距离的回应,有几片扇形叶子落到他们的肩上。孩子们又惊又喜,对着云端之上的枝条手舞足蹈。对于这群跑得比风还快的孩子,人们永远都不知道他们在想什么。那怪异的举止,若有所思的笑容,其中所流露出的天真烂漫,多么像一首失散已久的歌谣。

现在的城市街道已经不允许孩子们肆意玩

闹,管理者为此制定了严格的规程。街道已被公共交通和人群所占,为此,他们安排了更安全的去处,公园,绿地,游乐场,还有动物园。这个时代的孩子就是被豢养的动物,由大人们领着,进入那些规定区域,接受既定规则的管束,同时也接受灌输的知识。平常的时候,他们则被关在各自的小屋里,在书本上认识现实,用猫眼打量世界。

可是,青鱼街附近住着的孩子是幸运的,他们还能在这街上走走跳跳,偶尔还能玩点小游戏。这街并不是城市的主干道,甚至连支干也算不上,作为严格的道路来讲,它是不合格的。后面我们会提及,青鱼街是条“T’字形的街,“T”字上面的一横,属一座烂尾楼的围墙。所有的行程至此都要拐一拐弯,拐到边上的浆洗街才能走到通衢大道上。

继续来说那些孩子吧,只有脚踩着道路奔跑的孩子,才能更快地学会城市生存的技能。如何与人打交道,帮助别人,灵活地避开现实的险境,与陌生的世界保持一定距离,又随时做好融入的准备,这些本领可不是通过猫眼来获得的。这种街道教育或许可以影响他们的一生。就像那些来自乡村的孩子,在田野里奔跑所受到的教益,于他们一生的行走都有莫大的裨益。

所幸青鱼街还未成为一条贪婪的街道,被人群和车辆逼迫,终日充斥着电子喇叭声,刹车与路面的摩擦声。它在某些时候完全受制于那些隐形力量的作用,是过去那么多年来所形成的阳光和雨水的力量。它眼下所持的恬淡与寂静,完全是因为还没有在城市的雾霭中迷失自己。形形色色的人像水一样在这里流过,只有那些夜晚留在这里的人,才是街道的主人。

很多城市的夜晚已经在消失当中,明天,明天的明天,我们或许也会从自己所栖身的街道上离开,成为其他人提起来恍如惊梦的人。

我看见那个手指被熏得蜡黄的中年男人站在香烟店门前,他刚刚撕开一包过滤嘴卷烟,就迫不及待地点上了。寒风中,夹烟蒂的手指在神经质地抖动着,那雪白的烟灰随着裤管簌簌滑落到地上。这是一位脸色红润的烟草成瘾者,看上去却那么健康,甚至比这街上的过往者更多了对未来的向往。他的生活并没有因为此刻的沉沦而显得颓唐,反而变得更加充满欲望了。而屋子里坐着的那个面色苍白的香烟贩子肯定是他一日生活中少数愿意见到的人之一。

那个坐在香烟铺外头墙角落里拉二胡的人,

比前些年老多了。灰白色的头发已经显示出疏淡的迹象,明显地白多灰少,而他的眼神,似乎因为好久未好好打量过人群,而显示出白内障患者才有的呆滞。我没有把他归于居无定所的乞丐一类的人群中。对于青鱼街来说,他是固定的。没有人知道他的夜晚在哪里度过,可是他的白日,确定无疑地就在这里度过。他很少说话,那咿呀的琴音就是他随时可以终止的对这个世界的告白。如果一个人不能独自活着,那他将很难获得真正的自由。这和个人属性无关,而是属于命运的安排。无疑,命运赋予这个卖艺人、民乐爱好者、二胡演奏者一种自食其力和独力生存下去的能力。没有庞大的组织规则需要遵守,也没有安逸的生活可供他享用,当然不幸也不能压倒他。因为对自身命运的彻底疏离,让他获得了隐士和死者才有的伟大品质,那应该就是……自由吧。

在每日差不多固定的时间里,晴朗日子的午后两三点钟,一个穿深色衣服的中年男人推着轮椅到青鱼街上来了,轮椅上的老太太应该是男子的母亲吧,如果没有血缘关系,这几乎是不可能的,两个人的神情如出一辙,那种坚韧者的忧郁以一种隐秘的方式写在脸上。每个见到他们的人,几乎马上会产生一种静静的痛楚,好像某次无意撞击时留下的伤痕又隐隐发作了。老人的膝头上摊着一块暗绿色羊毛薄毯,她苍白的手就放在那上面,一路上她都在笑,只有那手不笑。

轮椅向街的那头推去,不一会儿,它将原路折回。

在青鱼街上,还有服装店、包子铺、五金店、理发室、馄饨店、水果店,当然最多的还是杂货铺。什么都卖一点,什么都兼顾一些,但真要买点高档的送人,又不能上那儿去。好在此地生活的人并不需要那么多高贵的东西。

在杂货铺油腻黝黑的柜台后面,通常坐着一个一个无所事事的女人。那电视机挂在她前方的墙上,使得她的脖子总是微微仰起。如此久了,她看顾客的眼神也带着点看电视时的茫然。不用说,她已经结婚了,孩子也挺大了,人们早忘记了她做姑娘时的样子,好像她一生下来就是要坐在柜台前。一年到头穿的最多就是那件淡粉色条纹的珊瑚绒睡衣,已经磨得暗淡不堪了,却还没有想到要丢弃不用。强大惯性的作用,使杂货铺里的一切呈现出某种安宁的表象。当然,瓜子是少不了的道具,这简单重复的嗑嗑吐吐的动作,非常符合这一线性发展的生活节奏,以致嗑得两个门牙中的一个都有些豁口了,也无所谓,一张口,倒获得了日常的喜剧性,似乎是能用来招揽生意的。

有人进来了,问她什么什么东西在哪儿?她努努嘴,说了句什么,眼神仍在那墙上的盒子上挂着。那里面男男女女的故事,爱恨情仇的故事,这辈子不能经历的东西,让她着迷。如果没有那个盒子,大把大把的时间该如何打发?

在青鱼街上,无所事事的除了开杂货铺的女人,还有那个设摊占卜的瞎子,经营旧书店的冯先生,生意已成停滞状态的打铁铺里的张拐子,为了表示众生平等,大概还要算上垃圾筒里钻进钻出的野猫一家子,在青鱼街,它们可是当仁不让的大户。

关于野猫一家子,所有青鱼街上的人都知道,它们可是有一个庞大的迷宫一样的容身之处,就是前文所提街道尽头那幢颇有些年份的烂尾楼。楼房的轮廓已然勾勒完毕,它的外形可称得上雄奇,可谓摩天大楼,没有准确的词语可以概括它,从任一角度观看,都可以得出迥然不同的结论,附近几条街内都没有这样高大又漂亮的楼群,哪怕是轮廓就足以睥睨一切了,据说它的外墙全是玻璃结构,透明莹亮如一个闪烁的球体。异想天开的人甚至开始议论站在它的顶端是否可以摘到天上的星辰。又有恐高的人觉得自己此生根本不可能爬那么高,实在太高了。也有悲观厌世者想着从这么高的楼跳下来,会是何种感觉,总该有几秒钟的飞翔时间吧。人类一辈子也不能得到的感觉,如果在自己生命最后一刻得了,也算不枉此生了。

每一道玻璃的折光后面,都藏着一两个模棱两可的解答。据可靠消息称,大楼建成后,那里应有尽有。在物质的王国里,只有想不到的,没有做不到的。道旁悬挂着的设计效果图也给人这方面的猜想。

人们对大楼的观望,就像醉酒的开始,一个混沌的期待。可有一天,这样轰轰烈烈的工程说

停就停了。各种猜测喧嚣尘上,无非是资金链断了,老板跑了,风水不好等等,无论是真是假,青鱼街上的人总觉得这一切只是暂时的,或许哪一天,当人们走出家门的时候,那座庞然大城已经不声不响地开门迎客了。

可许多年过去了,这幢楼始终像个影子一样立在青鱼街的末梢,挡住了阳光,也挡住了洪水一样闹哄哄的车流。越来越多混凝土浇灌的高楼改变了这个城市街道的命运,它们蹭蹭蹭地往上长,是繁殖能力超强,又永不会衰老的怪物。阳光再不会像从前那样可以均匀分配到每座平房上。

有一天,人们随着一只野猫的脚步,近距离张望了一番这大楼内部。野草漫漶,垃圾成堆,幕墙破旧肮脏,连空气也带着浓烈的腐朽气,拾荒者伛偻的身影在草丛里走动。而那楼,竟完完全全死了。那高耸的顶部,沉沉地戳向天空深处,是一种完全的对自身命运的冷漠和放弃。

夕阳照在它还未完成的外壳上,竟有些此刻辉煌的错觉。那光线是金色的,多么闪亮傲慢的金光,太阳可是一视同仁的。如果从高楼内部往外看,不知世界是一个什么样子,或许也是如其一样晦暗破旧,败絮其中吧。

不知这近在咫尺的青鱼街的居民有没有探寻这高楼内部的好奇之心,无所事事的人或许会发现,他们与永远也不会竣工的楼房之间存在某种对照关系。而那些勤于工作、忙于事务的人,或许连看它一眼的心思都不会有。

小贩的叫声以一种单调的固执飘过青鱼街上空,没有人从这平淡的叫声中获得激情,连他自己也不能被打动。或许只有到了无人的深夜,那声音才能成为自己耳畔的回声。

费尔南多·佩索阿在《单调与更糟的单调》一文中,有这样的话:那些工作着或假装工作着(他们说到底是一回事)的人,比真正的闲人所受到的打击还要多得多。

我们暂时还说不清楚,单调的忙碌者与真正的无所事事者谁更能获得生活的真相,好在生活在青鱼街的人从不会去思考这类问题。如果这街上真有勤勉的思索者,大概就是街道两边成排立着的法国梧桐,无声落尽的叶子于泥土中腐烂,转而又在春天的枝条上萌生。它们把一生献给了这条街,它们看到狭窄街巷的不可穷尽处,这是它的宇宙,是活着的日记,也是昨日复昨日的墓地。

这街上发生的事情照例没什么新鲜的,它们无不在别处发生过了,又转移到此地重新演绎一遍,在一场罕见的大雪之后,这一切,很快被覆盖了,掩埋了,一切都过去了。

这街上曾经存在,今后将要消散的一切,都不能改变什么,也不能激励什么。它的意义或许在于,它与我们分享一个共同而抽象的命运,在生命之谜的代数里成为同样毫无意义的值。有很多次,我梦见自己成为一条街道或者是那道上一棵青翠欲滴的小树。无论是树还是街道,或者别的更无所指的指向物,哪怕是一声单调的吆喝声,一阵尖锐的刹车声,我们都是与物一样有限度的存在。我们甚至感觉不到自己的存在。或许当我们深切地感到物的存在时,是个例外。

过去,我常常想,如果我不是我,而是别人,甚至是自己所厌弃的人,会怎么样。这种想象往往把我逼向万劫不复的境地。我执着于人与人之间的差别到了病态的程度。可是,一个人真正之于他者,能有多少区别?甚至我们的命运与这街道的命运,又有多少差别?

对于一条街,不必说穷尽,就算接近其存在的意义,就已是万分艰难的事了。

此刻,夜深了,习惯早睡的青鱼街上的老人大概早已躺下了,水族馆里的鱼也睡了吧。万物在进入一日中最为安宁的时刻。可这安宁的面貌似乎也是可疑的。鱼真的进入安宁的睡梦之中,而不是另一场风暴的来临?首先,我们要辨认出一条鱼是否入睡是困难的,有洄游习性的鱼可一边游泳一边入眠,而被人类饲养的它们,在欲眠时大概会躲到僻静处一动不动。可一动不动的它们,难道不会是在作无聊时的休憩?其次,这世界上有没有永远醒着,不需要睡眠的鱼?

没有眼睑,不能闭上眼睛,是鱼类给我们使的障眼法吧?

对于一条鱼,我们都无法知道更多。而对这个光怪陆离的世界,我们还有什么更好的法子?