构建城市空间秩序,延续城市历史文脉——以佛山市地名规划为例

2014-03-07郭丽阁张冠增

郭丽阁 张冠增

0 引言

21世纪的前50年将是我国城市化进一步加速发展的时期。城镇建设中新的商业区、街巷、道路桥梁和自然景观将不断涌现,大量新地名不断产生,同时许多老地名快速消失。因此,进行城市地名规划是适应我国城市迅速发展,也是提高城市文化品位的需要。据统计,目前我国城市新老地名变化总数年均约在2万处以上,这对地名命名和更名工作提出了巨大挑战。由于许多城市的地名命名更名与城市规划、城市建设还存在一定程度的脱节,很多地名命名更名不及时、不规范、不协调,造成诸多混乱。从原则上讲,地名规划应以新时期的城市定位为时代背景,要求地名总体规划与城市总体规划相协调,体现城市发展的目标定位,承载城市历史文化特色。因此,打造发达的社会经济环境、鲜明的地方文化特色以及合理的城市空间秩序是地名规划的重要使命。开展城市地名规划,可以提高城市地名管理工作的科学性和计划性,变“先建设后命名”的滞后状态为“先命名后建设”的超前状态,使城市地名的命名和更名工作规范化、有序化、科学化。

近30年我国经济发展和城乡建设突飞猛进,特别是东部经济活跃地带如珠三角、长三角及京津冀等区域,都迫切要求地名工作走在前面[1-3]。2005年5月17日,国家民政部、建设部联合发出《关于开展城市地名规划工作的通知》,提出用5年时间在全国范围内开展地名规划编制工作,要求各级地名行政主管部门应按照上级的要求,结合本地区实际情况,组织和实施地名规划。

鉴于目前我国地名规划编制成果良莠不齐,缺乏相应的规范和标准,《通知》无疑是一项具有深远意义的地名文化建设工程。

1 地名规划编制工作探索

佛山市位于经济快速发展的珠三角地区,历史悠久,文化底蕴深厚,存在比较复杂的地名问题,代表性强。本研究以佛山市地名规划为例,介绍地名规划的编制过程、编制成果,以及对应的城市规划层面相应的深度要求等等。

1.1 总体思路

1.1.1 规划目标

通过对辖区内地名历史和现状进行梳理、分析,评价其科学和实用价值,发现存在的矛盾和问题;按照当地社会、经济、文化发展需要,以科学发展观为指导,以近、远期城市规划为依据,建设特点突出、布局合理、结构清晰、层次分明、富有当地特色和本地文化内涵的整体地名网络体系,同时进一步完善辖区内地名命名、更名及管理规范,建立相应的地名信息库和地名规划及管理制度。

1.1.2 规划指导思想和基本原则

指导思想:规划立足于市域中远期城市建设规划,从自然和人文地理特点出发,科学构建地名网络体系,清晰反映城市性质和功能定位,增强地名的整体性、系统性和稳定性,提高地名使用的社会效益和地名管理的工作质量。

基本原则:

(1)地名规划应与城市规划衔接和同步,把城市规划作为地名规划的主要依据。

(2)地名规划应体现地名的整体性和系统性。加强区域内外相关地名的衔接协调,实现地名的层次化、序列化要求。

(3)作为地名的基本功能和本质特征,指位、指类应与历史文化相统一,地名应服务于城市发展的内在要求:既要科学分类、指位清晰,也要充分反映地域历史文化精髓,突出地域自然和历史特征。

(4)规范通名应与优化专名相结合,加强地名通名的规范化和专名的层次化、序列化,做到层次划分鲜明,序列派生清晰。

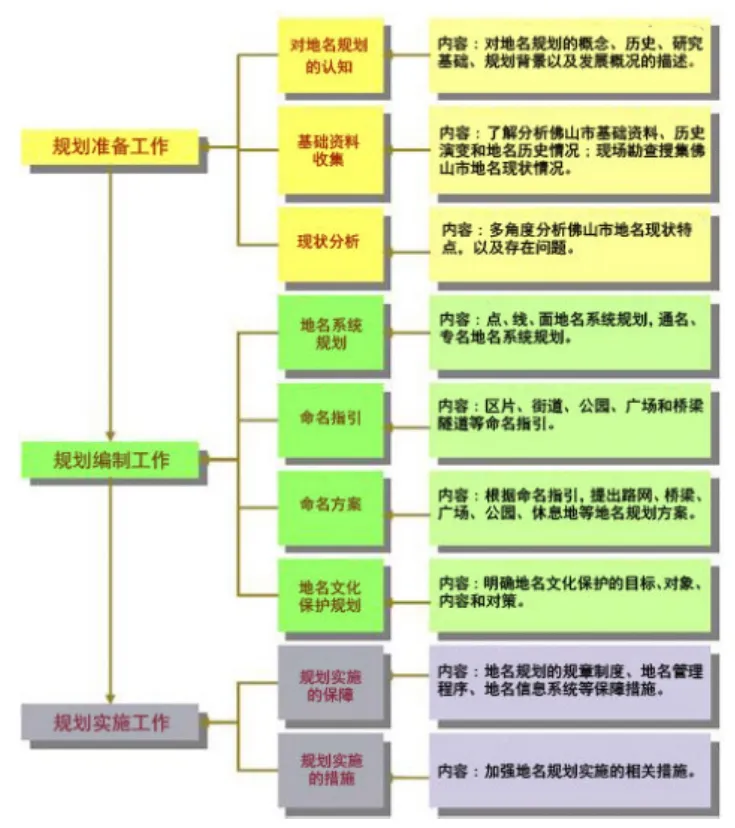

1.1.3 佛山市地名规划技术路线(图1)

图1 佛山市地名规划技术路线

1.2 规划框架

1.2.1 地名规划要点

(1)规划和申报的地名,必须符合“专名+通名”的格式。原则上应一地一名;特殊情况且经法定行政程序批准的情况除外。

(2)同类规划地名在全市范围内不得重名;避免同音、谐音,并避免歧义词和方言贬义词。

(3)规划地名应按本规划的规范和要求命名;现行地名基本维持稳定,但对于那些严重违法违规(或重名)且公众支持更名的情况除外。

(4)地名命名应注意与周边地名和现行地名的协调、衔接。

(5)地名命名应尊重历史,兼顾习俗,同时体现规划目标,突出特点,方便使用。

1.2.2 地名规划命名分区划分标准

(1)划分标准

本规划命名区划分4个层面:①佛山全市域;②市辖区(禅城区、南海区、顺德区、三水区、高明区);③建制镇/街道;④各类区片,包括区片(城镇区)、村片(乡村居民点)、地片(非居民地)、主题区片(开发区、工业园区、风景名胜区)等。

(2)划分界线

上款中的前3个层面的区域界线按各自行政管辖界线划分。

第四层面的区片,原则上按城镇主、次干道围合的范围划分,也可按居委会或社区的管辖范围划分;具体划分形式可由各镇/街道地名详细规划中确定。村委会管辖范围内,已城市化的区域,列入区片系列;反之则列入村片系列。主题区片的划分,应按城市规划的规定范围执行。

1.2.3 关于地名专名的规定

(1)专名命名的基本原则

①合法性原则。专名的命名须按国家、省、市有关地名管理法律、法规、政策执行。

②指位性原则。应充分发挥地名专名准确指位的首要功能属性。

③标准化原则。须按国家的文字标准,规范专名用字,明确其使用条件和范围。严禁自造字,不用异体字,杜绝简化字,避免生僻字。

④社会认同性原则。专名的命名和更名,应考虑公众的接受能力,以社会认同为前提。

⑤文化继承性原则。专名的命名有彰显文化和传承历史的特别功能属性。专名既应积极宣扬现代先进文化,也应反映当地历史文化精髓,使文化通过地名得以传承、延续和发展。

(2)地名要素专名的命名指引概述

高速公路、国道、省道、跨市道路,按国家、省相关行政主管部门的命名规定执行。与城镇道路叠合时,叠合路段可按城镇道路命名。

市内跨区快速路/主干道,专名应突出指位性。首先建议取道路起止点所在地方的专名选字,以此作派生式命名形成联称名称;地方专名的选择顺序,宜先区级,后镇/街道级,最后村/社区街坊级;选字顺序,宜按道路走向和起止点所在地方的区位,先北后南、先东后西;组合后的联称名称,要注意词组的含义和读音,不能违背地名规划管理相关规定和地方习惯。与城镇道路叠合时,叠合部分可按城镇道路命名(不宜采用寓意式/借用式命名)。

区/镇/街道内主干道专名的制定原则同上。

次干道专名首选按道路所在区域特色选字组词,也可按城市规划发展定位命名。分段时,宜选序数词辅助并置于通名之前构成序列,如某某一/二路等;也可选方位词辅助并置于通名之前,如某某北/南路等。

支路及其以下级别道路专名应重点反映地方历史文化特色,增加历史文化内涵及生活情趣。多条支路分布集中且呈较规则的平行状,可按序列化派生命名,宜选序数词辅助并置于通名之前构成序列,如某某一/二街等。

以上各级道路如果长度过长,建议分段命名。分段时可依次考虑:行政界线节点、与主干道的交叉口切割和道路长度3个要素。

桥梁和隧道的专名命名,应遵循首选其所在的江河/道路名称,次选附近的标志性地物名称的原则。如果同一河流/道路有多个桥梁/隧道时,可采用序列化辅助命名。

佛山地名规划编制工作,就是严格按照以上原则和相应的法律法规进行的。最终形成了一个层次相对分明、空间合理有序,既能较好地传承历史、又能体现当代城市特色的地名体系。

1.3 佛山市地名规划编制过程

1.3.1 佛山地名发展脉络分析

据李凡①李凡,《佛山地名文化的研究》项目负责人,中国地理学会会员。相关成果:历史文化名城文化多样性保护的景观生态学视角——以佛山市为例,《地域研究与开发》2007年第6期。等人研究,1923年时佛山的街巷地名数为1 565条,一直保存到2005年的有425条,存留率仅为21.16%。换言之,82年间佛山的传统街巷地名消失了1 140条,消失速度过快。究其原因,一方面是因为地理实体的消亡,另一方面是因为在城市更新改造、地名规范化过程中老地名被新地名替代或兼用。然而,2005年在佛山的618条街巷地名中,有197条为过去12年间新命名的,新增率达31.88%,其中大部分是随着佛山城市化发展、建成区的扩大而产生的,这个增加速度又太快。解决这一矛盾是佛山地名规划的主要目标。

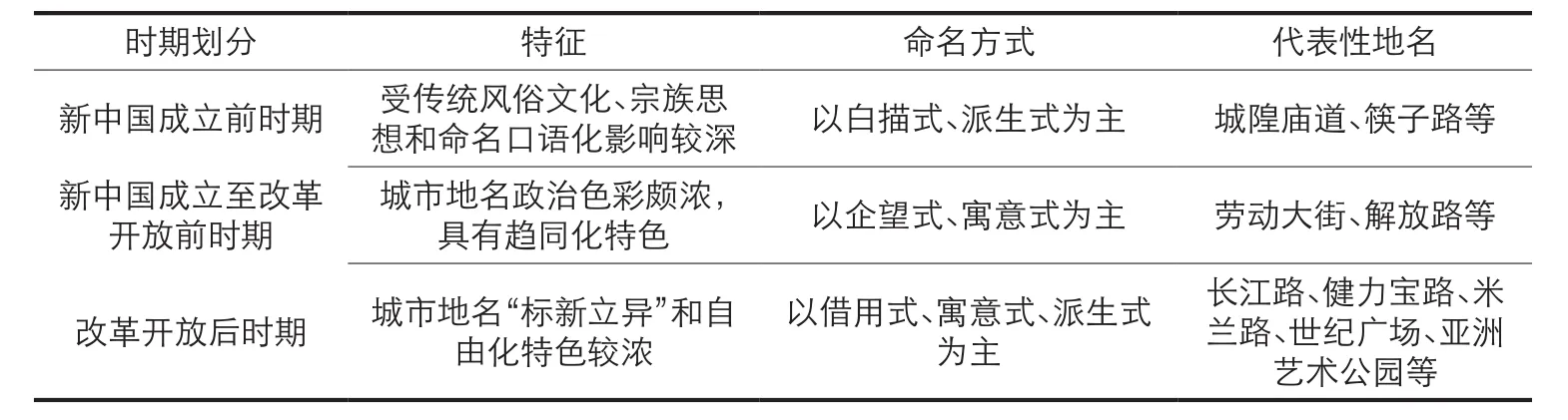

根据社会经济发展和地名特色,佛山城市地名的发展可粗略地划分为新中国成立前、新中国成立至改革开放前、改革开放后至今3个时期(表1)。

1.3.2 佛山市现行地名的特征分析

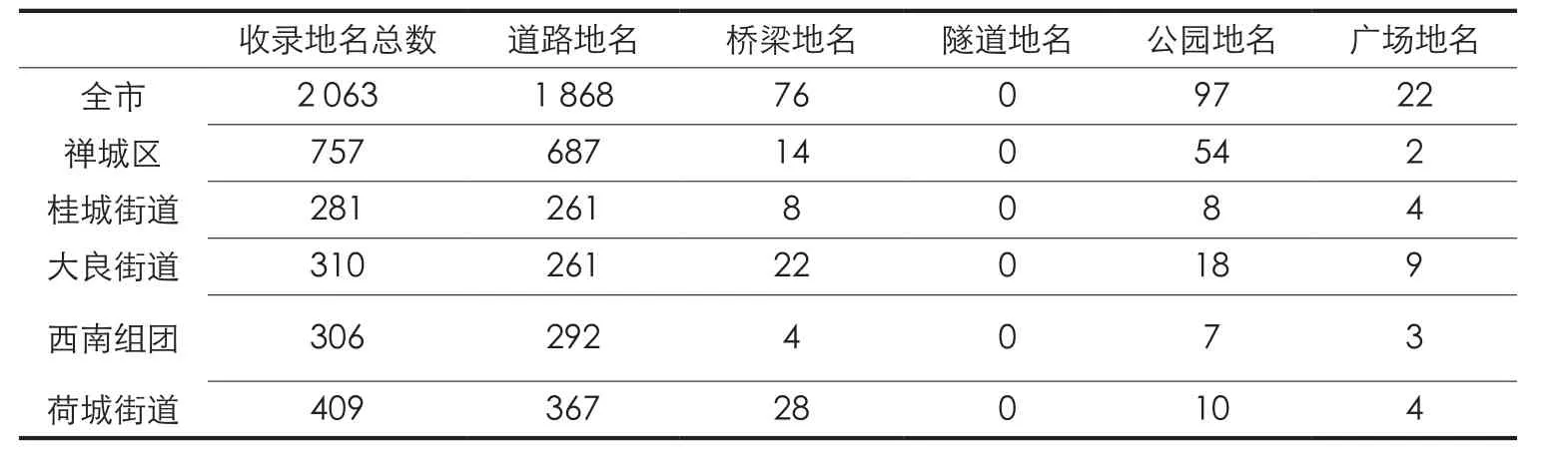

在佛山地名规划范围内的现状调查中,共收录地名2 063条,其中道路地名1 868条,桥梁地名76条,公园地名97条,广场地名22条,无隧道地名(表2)。

通过查阅历史部分地名和巷、里、坊地名,并对收录的2 063条现有城市地名进行梳理,分析地名的形成、演变、含义、类别、分布、词语、命名,以及地名所表征的历史文化内涵,总结出佛山市现行地名的4个总体特征。

(1)厚重的历史文化积淀

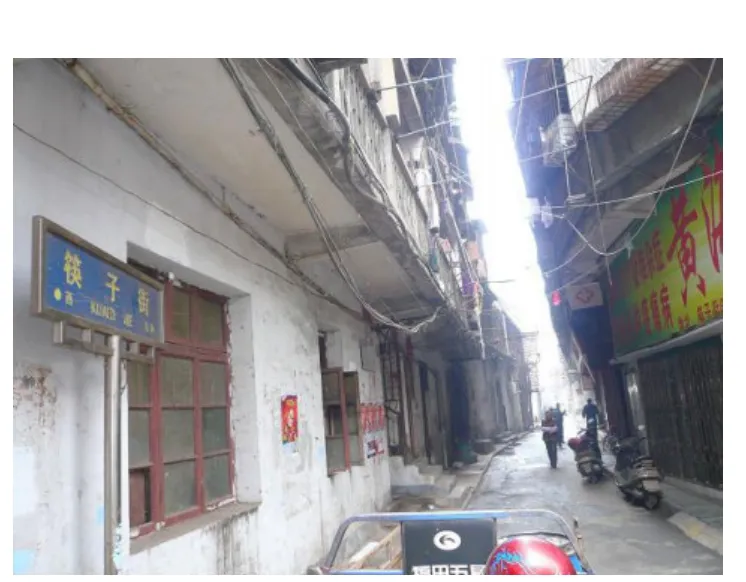

佛山市的地名大多数是由民间约定俗成的,是社会历史文化共同作用的产物,其形成大都经过较长时间的沉积,蕴涵着厚重的历史文化,如塔坡街、厚源路、忠信巷、筷子路等(图2)。

表1 佛山市城市地名脉络梳理一览表

表2 佛山市地名规划范围内现行地名统计(单位:条)

表3 佛山市顺德区大良街道路等级关系分析表

表4 佛山市城市道路命名方式统计(单位:条)

佛山的地名表征历史还可从两方面来看,一方面反映出佛山的工业发展历程,如铸犁大街、打锡巷—布廊街、丝织路—陶博大道、瓦巷街—工业大道、健力宝路等,清晰可见佛山工业发展由铸造到纺织,到陶瓷,再到家电、食品工业的成长轨迹;另一方面是新中国成立后的社会思想文化的变化:从解放路、跃进路到立新路、红卫路,再到文明路、世纪广场、亚洲艺术公园等,明显划分了建国初期、文革时期、改革开放后3个历史阶段。

(2)道路通名的等级格局

佛山城市道路的通名,基本都采用大道(大街)、路(街)、巷(里),少数采用道和坊。除了个别的路宽混乱,基本形成了大道(大街)—路(街)—巷(里)3级的等级系列格局(表3)。

但大道、大街的命名中仍存在不规范现象:从表3可以看出,顺德区大良街道的30条大街平均宽度4.76m,小于258条次一等级路的平均宽度15.6m,显然不符合大街、大道应属的道路级别(此处略去其他各区的列举)。

(3)派生式命名的习惯

对佛山现有城市地名进行梳理和统计分析,发现各区(街)的主体命名方式各有特色(表4)。如禅城区派生式命名的占61.71%;桂城街道派生方式命名的占49.8%;大良街道采用派生方式命名的占42.53%等。地名学界概括出来的6种命名方式②地名专名命名方式有6种,分别为:白描式、企望式、纪念式、派生式、借用式、寓意式。均有采用,还有不少道路采用混合方式命名。总体上看,以派生式最多,占城市道路总数的45.66%。

(4)专名选字的偏重

佛山地名专名选字组词通常与自然环境和人文环境有关,如冈、地、塘、涌、基、桂、新、华等字频频出现。虽专名选字很广泛,估算有近千个,但采用频率比较高的汉字并不多,如禅城区的华、江、同、桂;桂城的南、海、平、桂;大良的新、兴、顺;西南的桂、业、兴、德、文;荷城的兴、华、三等。

图2a) 富有岭南特色的路名 筷子街

图2b) 富有岭南特色的路名 厚生里

1.3.3 存在问题分析

(1)道路通名等级不够清晰

城市道路通名一般采用:快速干线—大道—路—街—巷来对应城市的道路等级,通常是快速干线>大道>路>街>巷的序列关系,但佛山市现行路名的历史形成年代久远,如果用现有标准衡量,等级则不够清晰。如禅城筷子路、福宁路、升平路、永安路等路宽均不超过12m,应属巷的等级,但却都以路来命名。

(2)地名指代道路过长

根据城市道路命名原则,超过一定长度应分段命名,方便地名指位。但西南“三水大道中”这一地名指代的道路长达25km,肆江大道、南丰大道的长度也分别达到9 140m、6 270m,不符合地名指代的要求。

(3)派生地名的序列数过多

在城市道路命名中以数字序列派生的地名较多。但西南以月桂、九腩洲等词语派生的地名,其序列都在6以上:其中月桂巷序列数达30(从月桂1巷到月桂30巷),九腩洲巷序列数达23之多。而有些巷实际上已经消失,这样的派生地名扰乱了城市空间秩序,加剧了不连续的感知。

(4)重名和一路多名

按有关条例和规定,在特定的行政区域范围内不得重名,一个实体的地名不能多名。在桂城街辖区内,平桂和林岳两片区同时有沿江路;大良街道有条得宝路分成两条岔路,实际已成两条道路属重名。在西南普查资料中有西南大道和西青大道,实际上是同一条道路,属于一路多名。

(5)广场通名被泛化

作为通名,广场一般指城市中具有一定用地面积的露天公共开放空间。但现在“广场”这一通名被泛化,一些商业建筑未达到命名要求的,也经常被随意命名为“××广场”。

(6)直接用人名命名

按照广东省的地名管理条例的规定,一般不应以人名直接作地名。妥当的方法通常是使用寓意式或派生式命名。但在佛山这样的现象仍有存在。

1.3.4 地名规划编制成果

在佛山市地名规划中,针对存在的问题,依据地名通名和专名规定,构建了比较科学合理的地名规划体系,综合运用城市规划、历史、地理等多学科的理念和方法,实现了佛山市地名层次化、序列化、规范化目标,提高了佛山市地名法制化、科学化和标准化水平;编制了科学合理易操作的片区编码,便于地名的科学化、信息化管理;将刚性需求和弹性发展结合起来,具有较强的实用性和可操作性;侧重命名指引,体现了较强的科学性和较高的学术水平,对全国的地名规划具有很好的借鉴作用。

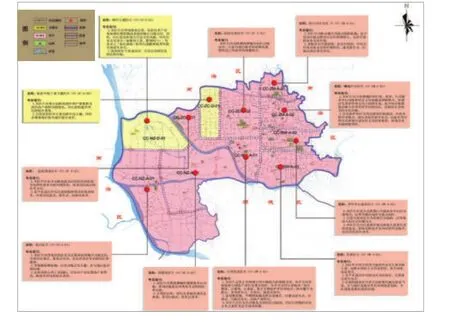

佛山市地名规划成果由规划文本、规划图集、附件(含规划说明、资料汇编)3部分组成。规划文本经批准后具有法律效力。规划说明是对规划文本的说明、解释和论证。规划图集中的方案,是依据规划文本的规定和指引做出的示范性方案,可供使用参考(图3-图5)。

图3 现状总图

图6 珠江新城路名特色分析图

1.3.5 地名规划编制后的成效及意义

通过佛山市地名规划的编制和实施,使得佛山市在城市快速发展的过程中,其厚重的历史文化以地名命名的形式得以彰显;过去在城市化飞速发展的进程中,先建设后命名的被动局面得到改善;为地名管理部门的工作制定了既有刚性原则,又具弹性操作的地名命名依据。

此外,通过对近期要建设的项目进行命名方案指引,使管理部门工作人员和居民对当地所处片区的地名指引导向和文化挖掘有了一个方向性的认识,不仅有利于在未来城市建设的过程中逐渐贯彻本地名规划的精神和精髓,而且使佛山市的地名规划既可以构建合理的城市空间秩序,也可以长期延续城市深厚的历史文脉。

2 教训及结论

图4 规划总图

在城市大面积新开发区域内,地名规划的重要性更加凸显。如果在开发前期缺乏科学的地名规划,随着经济的发展,地名问题会在中后期为社会发展带来极大的不便。以广州珠江新城的道路命名系统③对珠江新城道路的命名,当年经专题研究提出3个原则:一是跨区域的干道通名为“大道”,区域内的道路通名为“路”;二是保留原有地名名称,以示承前启后之意,方便寻找和使用;三是为体现该区域成为广州未来的新城中心,采用广州的别称、隐称及一些大区域名。在这3个原则的基础上,将珠江新城从东到西分为4个区域,每个区域分别冠以一个字头来统领本区域的道路命名,“华、兴、海、平”4个字暗喻着国家稳定、天下太平之意。为例。珠江新城共有31条路,基本上以“华、兴、海、平”4个字开头(图6)。但实际上,珠江新城就像一个大迷宫,相邻的道路和相似的路名,常常引起人们空间认知的混乱[4]。市民政局地名处有关负责人表示,现在的路名所带来的困扰远超出当初的想象,他们指出,如果全部路名都要修改,仅粗略估计至少要花一千多万元,还不包括相应的社会成本[5]。

通过对城市地名进行科学合理的规划,可以较好地达到构建合理的空间秩序,延续城市历史文脉的作用。佛山地名规划是一个有益的尝试。地名规划如果要达到预期目标,必须与城市规划体系相融合,作为一盘棋进行规划。即,地名规划须与城市规划相衔接,要融入城市规划体系;针对每一层面的城市规划成果,规定相应深度的地名规划要求,要分别规定在总体规划、分区规划和详细规划层面的规划任务和目标;在详细规划阶段,需作为城市规划的一个专项规划来实施。有关地名规划的下一步工作重点,是构建一个与城市规划无缝衔接的地名规划体系,进一步规范和完善我国的地名规划工作。

图5 分区指引图

References

[1]尹钧科. 浅谈区域地名研究[J]. 中国历史地理论丛,2003,18(3):68-72.

YIN Junke. Discussion on the Regional Toponymy[J]. Collections of Essays on Chinese Historical Geography,2003,18(3):68-72.

[2]王际桐. 论我国地名的命名原则[J]. 地球信息科学,2001(3):13-17.

WANG Jitong. Discussed about Denominating to Geographical Names in China[J]. Geo- Information Science,2001(3):13-17.

[3]沈建桑,李振,韩延星. 试论城市地名规划—以中山市为例[J]. 规划师,2006(S1):79-80.

SHEN Jiansang,LI Zhen,HAN Yanxing. On the Planning of Urban Placename—Take Zhongshan Ctiy for Example[J]. Planners,2006(S1):79-80.

[4]珠江新城路名要大改[N/OL]. http://news.163.com/09/0528/04/5ACG7KLM000120GR.html.信息时报,2009-05-28.

Road Names Will Change Greatly in Zhujiang New Town[N/OL]. http://news.163.com/09/0528/04/5ACG7KLM000120GR.html.Guangzhou: Information Times,2009-05-28.

[5]珠江新城路名或加强标志牌或作部分修改[N/OL].http://www.86signs.com/news/news_view_539_page.htm. 羊城晚报,2008-09-11.

Road Names May Strengthen Denoters or Alter Partly[N/OL]. http://www.86signs.com/news/news_view_539_page.htm. Guangzhou: Yangcheng Evening News,2008-09-11.