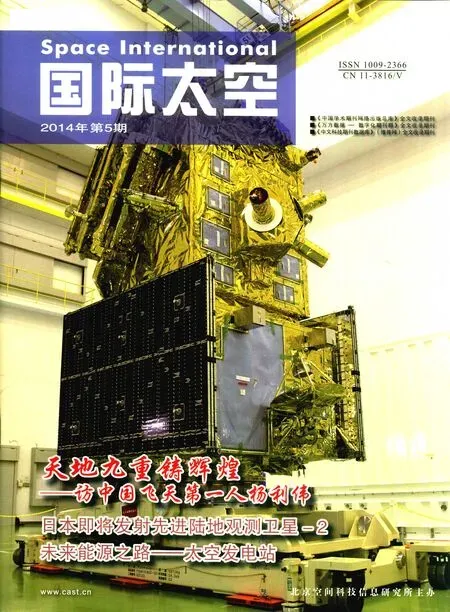

日本拟尽快启动防卫快速响应系统—解读日本空间政策委员会的“航天防卫战略”建议书

2014-03-07琦琳

日本拟尽快启动防卫快速响应系统—解读日本空间政策委员会的“航天防卫战略”建议书

2012年底,日本航空宇宙工业会向内阁府提交了一份由日本空间政策委员会起草、名曰“日本航天防卫战略—我国防卫航天开发应有的理想状态”的报告,即“航天防卫战略”建议书。该建议书指出:日本应加快完善情报搜集卫星系统,尽快启动计划中的X频段防卫通信系统计划。在此基础上,要有计划地推动包括研制和发射早期预警卫星在内的快速响应系统等。

1 引言

2012年4月,日本空间政策委员会按照日本航空宇宙工业会的要求正式接受内阁府“防卫航天究竟应采取什么样战略”研究课题。他们根据2008年修改的航天基本法、刚刚修改后的内阁设置法、日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)设置法,以及2012年6月日本航天组织机构所发生的一系列重大变化—撤销宇宙开发委员会、成立宇宙开发政策委员会和隶属于内阁府的宇宙战略室等,同时研究了即将公布的新航天基本计划及其中提出的“航天开发应用需追加安全保障内容”等要求,并结合国际航天开发现状与未来发展趋势,形成了呈送内阁府、名曰“航天防卫战略”建议书,回答了“日本防卫航天开发究竟应采取什么样的战略”等重大问题。

从日本内阁所批准的2013财年防卫省航天开发决算和批准的2014财年航天开发预算等,可以断定内阁府基本肯定了空间政策委员会提出的“航天防卫战略”。“航天防卫战略”中建议的研究课题相当一部分已列入内阁府、内阁官房和防卫省的研发计划。

2 拟定“航天防卫战略”建议书的核心依据和前提条件

当前,“航天开发仅限于和平利用”已从日本的航天法典中销声匿迹,一系列支持航天防卫开发的法律文件生效。在日本,航天已经可以在无“非军事”束缚的情况下合法地在防卫领域应用,这是撰写这一研究报告的大前提;而较顺利地执行情报搜集卫星计划、内阁府已基本批准“完善防卫省用X频段通信卫星系统”和红外遥感器研制计划等是拟定“航天防卫战略”—完善快速响应系统的大前提。

拟定“航天防卫战略”建议书的核心依据

(1)放弃“航天开发仅限于和平利用”之承诺,为航天在防卫领域应用开了绿灯

1968年5月8日,日本颁布了首部航天基本法,向全世界表明:日本的“航天开发仅限于和平利用”;法令颁布后,时任航天国务大臣的石川专门召开了记者招待会,代表日本政府向各国驻日代表以及全世界人民庄重宣布:日本的航天开发“仅限于和平利用”;并专门对“和平利用”做了明确解释,那就是“非军事”。

然而,2008年5月,日本颁布的新航天基本法,以“继承日本国宪法的和平理念”取代了首部航天基本法中“航天开发仅限于和平利用”。2012年6月,日本又依据新航天基本法和修改后的内阁设置法,修改了2004年颁布的日本宇宙航空研究开发机构设置法,以“为使具备独立法人资格的宇宙航空研究开发机构的设置目的与航天基本法中的记述保持一致”为由,从设置法总则的第4条“设置目的”中彻底删除了“航天开发仅限于和平利用”等内容。很清楚,上述一系列举措就是要使“航天开发仅限于和平利用”在日本的全部航天法典中销声匿迹;而“航天开发仅限于和平利用”即“非军事”的郑重声明更是在20世纪90年代末小渊内阁决定、国会批准启动情报搜集卫星那一时刻起就不了了之了;修改航天基本法、内阁设置法、日本宇宙航空研究开发机构设置法,通过多次修改防卫大纲以达到扩大防卫航天应用的目的,使空间政策委员会有足够理由得出“日本有必要拟定符合当前形势的‘航天防卫战略’”之结论。

(2)新航天开发基本计划吹响了拓展航天军事应用的号角

新航天基本法颁布后,日本宇宙开发战略本部于2009年6月2日公布了新世纪的首部航天开发基本计划(2010-2014财年),提出了以“和平利用、提高国民生活、产业振兴、人类社会发展、国际合作和关心环境”等六大基本理念,并把“安全保障”—“进行信息搜集与预警、监视”等列入航天开发基本计划中。

通常,都是在上一个航天开发计划公布5年后再公布下一个开发基本计划,而以安倍为内阁总理大臣的自民党新内阁以“国际形势变化、航天技术发展,以及国家航天开发政策变化”为由,在距上一次公布航天基本计划仅3年多时间,即2013年1月25日就公布了新的航天开发基本计划(2013-2017财年)。

新公布的航天开发基本计划大幅度地增加了防卫航天方面的内容。在第2章“推进航天开发应用的基本方针”第4节“日本航天开发应用的6个基本理念”中的第1条重提了航天开发“和平利用”,但采用新航天基本法的口径,即“继承日本国宪法的和平理念”取代了原航天基本法“航天开发仅限于和平利用”的承诺,也就是说新航天开发基本计划中的“和平理念”与原航天基本法中的“和平利用”的含义完全不同,其实质是彻底否认了原航天基本法中“航天和平利用”即“非军事”这一立场和承诺。

新航天开发基本计划强调:日本是一个四面环海的国家,必须把实时、不间断地监视周边海域和空域,尽可能早地探知可能发生的各种事态的征兆,并将这些信息迅速传递给可共享用户之功能置于重要位置。基于此,2013年防卫省的航天开发经费较2012年增加了144.7%,高达704.50亿日元。

此外,防卫省还支持新成立一家民营公司(即DSN公司),委托其以“完善X频段通信中继功能和推进运营事业”的方式,达到其“从2015年起开始完善防卫省专用新通信卫星(双星)体制”,并于2015年和2017年用H-2A火箭发射双星,且组网运营供防卫省和自卫队专用。同时,还要为其完成公用设施建设、完善维护管理和运营(PFT)等业务项目,以达到强化其指挥、控制、通信、计算机、情报、监视和侦查(C4ISR)功能。这表明日本重视军事航天开发,吹响了其拓展航天军事应用的号角,成为支撑空间政策委员会大胆地在撰写的“航天防卫战略”中提出执行航天防卫战略需完备的系统、所需的支持设备和为实现其战略目标需开展工作的源动力。

拟定“航天防卫战略”建议书的前提条件

(1)东北亚地区突发事件增多,航天防卫领域迫切需要具备快速响应能力

安倍政权认为日本修改了航天基本法后,明确了开发政策,理顺了航天开发和管理机构,明确了目标,并确保能够各尽其责,制定满足国家和国民需求的开发和应用计划。此外,日本不仅把朝鲜发射导弹、进行核试验看作是对其最大的威胁,还把中国列为敌对国,要求“从强化国家安全和确保地区稳定考虑,进一步完善其情报搜集卫星系统”、启动了X频段通信卫星计划,研制和开发双频段红外遥感器,为其完善预警监视卫星系统及其所需的各种设施做好了必要的准备,同时还提出要从危机管理、国家安全和应对紧急事态考虑,更加缜密地考虑确定完美的防卫航天开发战略,国家级的智囊团也提出了日本航天领域迫切需要具备快速响应能力的建议。

(2)日本已开发和应用的航天防卫系统为完善“航天防卫战略”奠定了基础

日本空间政策委员会认为,当前日本所开展的与航天防卫有关的活动已为完善“航天防卫战略”、具备较强的快速响应能力奠定了必要的基础。

1)“情报采集卫星”(IGS)系统不仅完成了第一、第二代的研制、发射和应用,并于2013年1月把第三代中的光学试验卫星送入轨道,还计划在2016年和2020年前后分别实现4星和10星[4×2+2(轨道备份星)]在轨组网运行。届时,日本的军事侦察、情报搜集能力将大幅度提高。

2)防卫省所支持的由2颗X频段通信卫星组成的通信卫星网络系统计划已经启动,并可以按计划交付使用;民营企业不仅负责公用设施等的建设、维护管理,还负责运营服务等。

3)防卫省支持研制高灵敏度双频段红外遥感器。由以日本电气公司等为首的民营企业开发的双频段红外遥感器已完成一系列试验,其产品可提供预警监视系统使用。

4)早已上天的先进陆地观测卫星-1(ALOS-1)系统提供了所需的图像信息;以雷达卫星和光学卫星为核心的先进陆地观测卫星-2和3也将分别于2014年5月和2015财年发射,会继续为防卫省提供所需的清晰图像信息。

5)防卫省正不断加快完善弹道导弹防御应用系统的步伐,包括完善/维修防空用固定式管控雷达(FPS-5雷达)和完善拦截攻击日本的导弹防御系统等与航天有关的部分,以强化指挥、控制、通信、计算机、情报、监视和侦查功能,强化快速响应能力。

日本快速响应小型光学侦察卫星

日本快速响应小型合成孔径雷达侦察卫星

3 “航天防卫战略”的核心内容

“航天防卫战略”包括航天防卫战略所需完备的系统、支持系统和为实现这一战略目标需开展的工作等内容。

“航天防卫战略”需完备的系统

空间政策委员会认为:为确保国家安全,必须配备简易、利用频度极高、可用于快速响应的缜密的观测网,这一观测网应由快速响应小型图像侦察卫星、快速响应小型电波情报搜集卫星、早期预警卫星、情报通信卫星,以及飞艇(包括平流层飞艇和中、高轨道运行飞艇)和无人机(UAV)等组成。

(1)快速响应小型图像侦察卫星

该卫星包括快速响应小型光学侦察卫星和快速响应小型合成孔径雷达侦察卫星,这2种卫星的特点是可快速、有效地发现所面临的各种新威胁和各种复杂的事态,以及日本周边地区的军事活动征兆,进而可准确地掌握其发展动向,而小型化、低成本、易于组装、发射简便、耗时短、灵活、操作简单,可与已投入使用的情报搜集卫星互补,若能够编队飞行应用则可事半功倍。

另外,快速响应小型图像侦察卫星伴随着汽车、相机、计算机、无线电产品等开发过程中大量采用高可靠性、机光电一体化的民用器件和技术一起发展,使这些器件和技术不仅得以快速发展,而且成长、成熟起来,并实现或逐步实现低成本,并在宇宙科学研究所、某些大学等研制的纳、微和小卫星上使用,验证了其性能。这些小型和微型化器件、技术用于小型图像侦查卫星系统,不仅可确保小型军用航天器实现小型化、低成本、高可靠性,而且有利于走向国际市场并发挥作用。

(2)快速响应小型电波情报搜集卫星

该卫星具备可早期发现所出现的各种事态征兆和尽快掌握日本周边地区军事活动状况的功能,是必须完备的系统。目前,日本尚无这类在轨运行卫星。对防卫省而言,当前面临的关键问题是必须充分调研其在技术上的可实现性、明确要识别/可识别哪些收集到的电波信息,以及掌握太空的电波特性等。日本电波研究所等早在20世纪90年代就开展了这方面的研究,积累了大量的数据,并取得了许多研究成果。另外,与开发快速响应小型图像侦察卫星一样,日本在积累低成本、高可靠性、小型、一体化的机光电器件的开发和应用技术,民用器件在航天领域应用等方面也具有一定优势。

日本快速响应小型电波情报搜集卫星

(3)早期预警卫星

建议开发的早期预警卫星必须是一种性能完备、具备2种功能的系统:一是可提前探测和获取导弹发射信息并对其跟踪,有效地为弹道导弹防御提供全面支持功能的系统;二是利用其配备的高灵敏度红外(IR)遥感器所具备的特有功能,做到既具备可监视/发现/预报火箭、导弹等发射/攻击等功能,还要具备监视/发现/预报山林火灾、火山活动、飞机事故等灾情的功能。

目前迫切要解决的问题是在轨验证高灵敏度红外遥感器的性能,采集其在轨工作数据。因为早期预警卫星是一种高科技含量的系统,对日本而言,缺乏对这种高灵敏度红外遥感器的研制和应用经验,实现得心应手地应用难度大;其次,还有一项任务,即开发出可提供航天用的高灵敏度红外遥感器,并获取这种遥感器的数据,以及掌握在地面分析和识别所获取的这些数据等的相关技术。

日本早期预警卫星

日本情报通信卫星

另外,日本空间政策委员会还针对朝鲜连续进行导弹发射试验、日本周围海域以及世界各地出现的突发事件,建议由内阁府牵头,组织以日本宇宙航空研究开发机构为核心,形成一个产学研相结合,防卫省在资金和技术方面予以强劲支持的研发团队,研制并尽快开发出技术上相对先进、可供在轨验证用的双频段高灵敏度红遥感器,反复地进行地面实验后,尽快地列入早期验证计划。2014年宇宙航空研究开发机构以推进优先课题申请了1.5亿日元的预算经费。

(4)情报通信卫星

日本很早就提出了应根据实际防卫需求研制和发射大容量、抗干扰能力强的防卫通信卫星,然而因受相关法律文件,特别是航天基本法等航天法典“禁止航天在防卫领域应用”的限制而无法实现。2008年颁布新航天基本法算是解禁。日本防卫省于2013年1月15日与DSN公司签订了总耗资高达1220.74026613亿日元(含税金),设计寿命为15年的2颗卫星的研制合同,并分别于2015年和2017年发射。这2颗卫星为防卫省专用的X频段通信卫星,日本电气公司负责卫星的研制,三菱重工业公司提供发射用的H-2A火箭,卫星入轨后形成完善的防卫省专用卫星网络系统。另外,DSN公司还负责公用设施建设、完善维护管理和运营等业务。不言而喻,这也是“航天不得在防卫领域应用”解禁后的第一份合同,当前首要任务是确保产业界与防卫省密切合作,保证防卫用通信卫星满足合同书中所要求的功能,通信事业一次成功。同时,还必须继续考虑未来防卫需求开展了深入研究,有计划地研究开发抗干扰能力更强、具备比光通信功能等还强的高水平的防卫通信卫星(或叫情报通信卫星),并启动与之相关的技术开发。如果比光通信功能等还强的高水平的情报通信卫星与正在研制的X频段通信卫星同时投入应用,可提升卫星通信能力和应用水平。

(5)飞艇和无人机

通过发射上述各类卫星系统,并实现卫星系统的数据中继等,就可以灵活而有效地利用飞艇和无人机。

研究飞艇系统要解决的基本课题是如何开发出可实现高有效载荷比的公用平台。这种公用平台需采用高强度的轻型薄膜材料、轻量化高效电源技术等。日本的轻量化薄膜材料、高效电源技术和机器人学,以及太空太阳光发电技术等均居于国际领先地位,但尚不够,还要进一步解决如何提高这些薄膜及其材料的强度,以及解决所开发出的轻量化高效电源等怎样才能够经受住平流层这一特殊环境的考验,确保日本以平流层飞艇为代表的飞艇系统的研究取得了显著成果,且需要进行大量的地面试验,才能在飞艇上正式使用。

日本在完善无人机及其在防卫领域应用方面落后于以美国为代表的许多西方国家,但在无人化、小型化和轻型化等方面具有一定优势,只要重视并将其提到应用日程,会很快迎头赶上。

平流层飞艇

在中、高轨道运行的飞艇

完善“航天防卫战略”需完备的支持系统

日本空间政策委员会认为,完善“航天防卫战略”必须完备其支持系统,它包括3个部分:发射系统、地面系统和太空态势感知(SSA)系统。

日本太空发射系统设想

(1)发射系统

日本空间政策委员会认为,根据拟发射卫星的质量和用途,必须完善发射系统,要拥有大、中、小3种类型火箭。大型火箭应包括已投入使用的H-2A火箭、向“国际空间站”运送物资用的“H-2转移飞行器”(HTV)和H-2B火箭的智能化,及其发展后继的H-3火箭(已列入2014财年预算计划项目);中型火箭则是简易型、自主开发、具备快速反应能力的快速反应式火箭,正在研究中;小型火箭则要以2013年9月成功发射的“艾普斯龙”(Epsilon)火箭等技术为基础研制的高可靠性、低成本和高智能化的新型固体火箭。除H-3火箭外,各项技术已在轨验证,因此,通过在很短时间内完成多次发射即可进一步得到验证;而H-3火箭则要吸收美、俄、欧洲等的经验,花大力气进行认真研究、设计、试验和反复验证。另外,还要考虑且研究这种小型火箭与太空发射系统相并用等问题。

(2)地面系统

地面支持系统包括2个方面:支持卫星运行用的地面系统和支持航天应用的系统。前者基本已经确立,具有一定的通用性,通过进一步完善现有的设施,尽量有效地利用已掌握的技术,可以灵活地满足每颗卫星的需求;后者为卫星+整个地面系统,即满足用户需求的综合系统。为推进标准的卫星应用,最重要的是不仅仅要进行卫星(本体)设计,还要确定利用这些卫星要达到什么目的,以及为达这一目的究竟要解决哪些课题(完成哪些任务)。

(3)太空态势感知系统

日本空间政策委员会认为:当前,国际上各航天开发技术先进国的防卫机关都配备可不间断地对空间飞行物体进行监视用的太空态势感知系统,而日本这方面的能力还很差,只配备了两部分与太空态势感知活动有关的设施:一是以情报搜集卫星为核心的情报搜集系统;二是宇宙航空研究开发机构等正在研制的以太空环境保护为核心目的空间碎片观测系统,还需较长时间才能发射,暂时尚无法提供使用。

不过,航天开发基本计划提出“日本空间环境方面要率先垂范,为保护空间环境做贡献”:研制和发射了“温室气体观测卫星”(GOSAT)和“全球变化观测任务”(GCOM)的全球变化观测任务-W1卫星;正在研制“温室气体观测卫星”后继星和“全球变化观测任务”的另外5颗卫星,即全球变化观测任务-W2、W3、C1、C2、C3;与美国共同研制的“全球降雨观测”(GPM)计划的主卫星“全球降雨观测”卫星已于2014年2月28日发射入轨,不仅实现并继续实现在环境监视方面“率先垂范”的诺言,也可为其太空态势感知发挥一定作用。

其实,日本也在有步骤地完善其太空态势感知系统:积极完善其情报搜集卫星;已敲定了X频段通信卫星计划;加快高灵敏度红外遥感器研制和推进预警卫星计划;提出海洋监视卫星系统计划。这些为空间环境保护研制的卫星,以及2012年5月发射的用以验证船舶自动识别技术的小型实验验证卫星-4(SDS-4),也对强化太空感知能力起到了一定的作用。此外,日美间还正就将太空态势感知情报纳入强化日美同盟,将其作为共有共享方略之一进行深入讨论。空间政策委员会认为,日本的当务之急是:完善太空态势感知情报的获取、管理和应用功能,而这其中最急需解决的是尽快讨论并明确究竟以怎样一种形式来统一整个国家的太空态势感知机关的活动,并灵活有效地利用防卫省和自卫队所保有的太空态势感知功能,同时整合宇宙航空研究开发机构以及民间机构等保有的各种太空态势感知功能,使之成为国家太空态势感知系统的一部分,完善太空态势感知情报。

(4)实现战略目标需开展的工作

日本空间政策委员会认为要实现“航天防卫战略”中的项目/系统目标,既要强化日美同盟,又要有一定日本特色,其有效的方法是效仿“艾普斯龙”火箭开发模式,推崇小型化、低成本、高可靠性和高智能化。多年来一直采用的以官为主,吸收有雄厚实力的民间企业参加,充分调动产学研的积极性,构建太空态势感知系统。建立成本资金投入、风险分担和情报获取、管理成果和利益共享机制,达到好、快、省开发的目的。

5 结束语

日本空间政策委员会按照内阁府的要求,组成了以日本航空宇宙工业会技术部部长宇治 胜为首的调研组。调研组在撰写前听取了日本航空宇宙工业会会长、常务理事和专务理事,以及以工藤 勳委员长为首的空间政策委员会各位成员的意见;拜访了防卫省、自卫队和警视厅的“航天防卫战略”专家、东京智库的航天防卫专家坂本规博等,听取了日本宇宙航空研究开发机构理事会成员、航天基础系统、推进应用和综合技术研究本部等主要成员的意见,拟定了提纲,征求了可能参与“航天防卫战略”计划项目开发的产业界人士的意见,由宇治胜执笔,完成了“航天防卫战略”初稿,根据空间政策委员会工藤 勲委员长、各位委员,以及NEC东芝空间系统公司(NTS)空间顾问稻垣政文、广岛大学名誉教授中山 胜等权威人士所提出的意见,又对初稿进行了必要的修改,形成了呈送内阁府的“航天防卫战略”文本。

日本空间政策委员会表示非常期待它们提交给内阁府的“航天防卫战略”的各项建议能反映在防卫大纲和防卫省中期防卫计划中。事实上,2013年底前,防卫省修改了2012年防卫大纲,完善了2013年中期防卫计划。空间政策委员会提交的这份“航天防卫战略”的许多内容已写入防卫大纲和完善的中期防卫计划中,内阁府以及宇宙战略室的官员们也认为应尽快启动防卫快速响应系统,但“航天防卫战略”毕竟只是日本航空宇宙工业会空间政策委员会根据内阁府的指令撰写的调研报告,其建议是否被采纳,日本是否会很快启动防卫快速响应系统,还要由内阁总理大臣最后做出决断,并报请国会批准。

琦琳/文 高菲/本文编辑