天地九重铸辉煌—访中国飞天第一人杨利伟

2014-03-07陆征陈璐

本刊记者 陆征 本刊特约记者 陈璐

天地九重铸辉煌—访中国飞天第一人杨利伟

本刊记者 陆征 本刊特约记者 陈璐

杨利伟,中国人民解放军少将军衔,特级航天员,现任中国载人航天工程办公室副主任。2003年10月15日,杨利伟乘坐神舟-5飞船进入太空,成为中国第一位飞天的航天员。为此,中共中央、国务院、中央军委授予杨利伟“航天英雄”荣誉称号,中央军委主席江泽民为杨利伟颁发“航天功勋奖章”和“航天英雄”证书。作为中国培养的第一代航天员,杨利伟付出了常人难以想象的艰辛,同时也收获了平常人难以获得的荣誉和幸福。他说,他的梦想是挑战世界最老航天员纪录,希望到77岁的时候仍能翱翔天际。因为怀抱这个梦想,所以无论从内心到行动,他从未有过一丝懈怠。近日,杨利伟莅临北京空间科技信息研究所,接受了本刊记者的专访。

记者:您是如何成为一名航天员的?请谈谈您的成长经历。为什么历史选择了您成为我国第一位航天员?

杨利伟:我当飞行员时就知道世界上有航天员,因为飞行员毕竟是离航天员最近的一种职业,至于自己是否能够成为航天员,当时真的是不敢想。我们国家的载人航天工程是1992年立项,虽然立项了,但最初整个项目主要是从科研的角度来做。那时候国外的航天员有很多是从战斗机飞行员中选拔的,当航天员对我来说只是一个朦胧的想法,毕竟,当时我们国家的航天科技水平还没发展到这个阶段。

得到参加航天员选拔的通知有些突然,尽管我曾经有过这个念头,但一直认为那只是个遥远的梦想罢了。我是在意外、兴奋和一无所知的茫然中报名接受选拔的。但作为一个热爱天空、长期飞行的人,能够飞向更高远的地方,还有比这更大的诱惑吗?我国从1500名飞行员中经过层层筛选,最终从20名中录取12名作为预备航天员,我坚持到了最后。我们在国旗下庄严宣誓:成为航天员是我无上的光荣,为了负起神圣的使命,我将英勇无畏,不怕牺牲,甘愿为载人航天事业奋斗终生……

我们用了5年多的时间把航天员规定课程学习完。在这5年多时间里,大大小小的考试我们经过了100多次,等于重上了一次大学,再加上各种训练项目,比如超重训练、失重训练、前庭功能训练、航空飞行与跳伞训练、野外生存训练、寂静与孤独训练、飞行程序和任务训练,等等。就其深度、广度和强度来说,比世界上任何一所大学都有过之而无不及。我们5年学了58门课,也就是通过这些课程,我们才能进入航天事业的殿堂,才有可能真正成为一名合格的航天员。我们把这58门课称为天梯,每登上一级都伴随着艰辛和喜悦。

最后要经过十多项强化训练课目,每项训练结束都由专家们打分,最后算总分。在这个精确的、艰难的选拔过程中,我的综合成绩始终排在第一位。经过评委专家组无记名投票,我和排名第二的翟志刚、排名第三的聂海胜,最终入选“首飞梯队”。

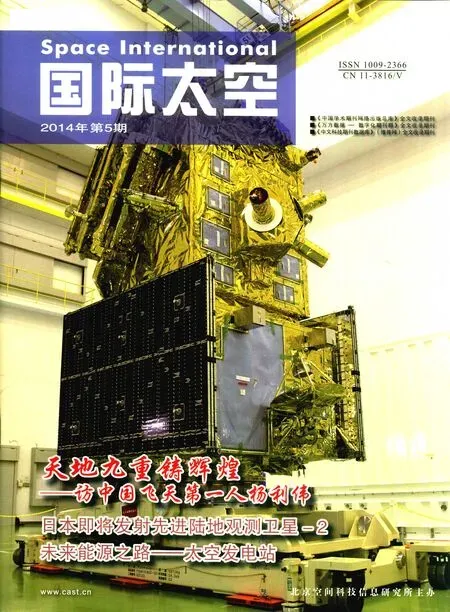

在航天服气密性检测现场

记者:我国未来载人航天的工作重点是什么,在航天员培训方面有哪些主要工作?

杨利伟:我国载人航天下一步的工作重点是研制建设载人空间站。我国航天员选拔训练体系已有固定标准,包含严格的学制和大纲。目前,具有中国特色的航天员培养模式正趋于成熟。

我国载人航天工程自1992年立项以来,已有10名航天员、12人次圆满完成太空飞行任务。我国职业航天员现在是从空军现役飞行员中选拔,在训练期间,航天员分基础理论、基础训练、专业技术训练、任务训练等几个阶段进行学习。在未来,我国的工程师、科学家、医生等更多行业的代表可以走入航天员队伍。

记者:2020年我国空间站将建成,为此我们在航天员训练方面将有什么新的变化?那时航天员在航天飞行任务中所起的作用与现在相比会有哪些变化?

杨利伟:首先面对的任务不同了。2020年前后将会建成我们自己的空间站,目的就是建立一个国家级的太空实验室,解决有较大规模的、长期有人照料的空间应用问题。到那个时候,我们的航天员在太空中会住更长的时间,就像现在“国际空间站”的航天员一样基本上是半年替换一次,他们可以在上面做更大量的科学实验。

随着我国载人航天工程的推进,对航天员的培训选拔也在逐步完善、逐步成熟。我们选拔第一批航天员时没有任何经验和借鉴,到了选拔王亚平等第二批航天员时,应该说还是积累了一定的经验。从航天员的培养上来讲,第一是时间问题,航天员可能要面对太空狭小环境、失重条件下更长时间的工作和生活,这样从选拔和训练上来讲,就要求航天员要经过寂静与孤独训练。同时还要提高知识背景,毕竟以后的工作环境会越来越复杂。举一个最简单的例子,以后会有国际合作,对语言会有更高的要求,以后我们的空间站可能会有国外的航天员,从驻站时间和知识背景上会有改变,从选拔到训练上都会有改变。

即将出征

第二,从培养航天员的种类上,现在我们的航天员都是职业航天员,他们可以当驾驶员、可以当工程师、可以当载荷专家去做实验。那么将来我们针对下一步的空间站,不仅要有驾驶员,还将会有随船工程师,这一部分人员不一定从飞行员当中产生,可能是我们工业部门的工程人员,他们负责飞船的维修和维护;还有一部分是载荷专家,他们会是各行各业的科学家,包括医生、教师等。我们把太空平台提供给他们,他们在上面进行科学实验。这三部分人员组成之后,到航天员中心去接受培训。现在我们航天员的训练周期大概在3~4年,相当于一个本科生的培养周期。经过这个周期训练以后,航天员会具备执行航天飞行任务的能力。而我们的载荷专家都是各行各业的专业人士,他们的训练周期可能不需要那么长的时间。

从培养方面来说,可能按这三种航天员来培养,这都是针对将来空间站的需求带来的不同特点,因此从选拔到训练都会有不同。

记者:对于未来的载人深空探测,我国在航天员培训方面是否将开展国际合作?中国航天员中心是否会对外开放?

杨利伟:中国航天员中心是目前除了美国休斯敦的约翰逊航天员中心、俄罗斯莫斯科的加加林航天员培训中心之外,世界上第三个能够独立承担航天员培训任务的航天员中心。未来或将开展国际合作,给其他国家培养航天员,进行国际间联合飞行。10年之后,一个开放的、充满生机的中国空间实验新平台将出现在太空。我们愿意与全世界同行一起在中国空间站建设和运营期间,开展更多的国际合作与交流,共同为人类载人航天技术的发展做出贡献。

中国航天员中心每年还要针对中小学生做很多期体验活动,让他们接受包括体验穿脱航天服、航天员救生、操作航天员能操作的仪器设备等训练。在航天员中心的航天员都会去和他们交流,还会请科学家来给孩子们上课。航天员目前还是一种特殊职业,但是当我们的航天飞行变得越来越常态化的时候,就会有更多的人能够融入到这个职业当中。

记者:进入21世纪后,我国在载人航天领域取得了巨大成就。但是,一些普通民众对为什么国家要发展载人航天还不是很理解,请您谈谈载人航天的意义,对国计民生能产生哪些重要作用?

杨利伟:从表面上看,航天跟老百姓的日常生活没有很直接的关系,会有人质疑,卫星等航天器上天了,我们老百姓会得到什么呢?首先,它是一个大国的象征,它反映了一个国家的能力,在世界上要占有一席之地,要有话语权,航天的能力反映了一个国家的能力,代表一个国家的综合国力和实力。对于民族来说,是一个民族的凝聚力很好的工程,它让老百姓对国家的认知度和认知感增强。每次我们发射成功,国内外华人华侨都无比兴奋,各国领导人都发来贺电。第二,现在航天科技已经与老百姓的生活非常贴近了,没有航天的发展,很难想象现在的生活是什么样子。比如,没有通信卫星,电视就不可能有现在这么多个频道,电视行业也不可能发展到现在的规模。现在还有谁,特别是年轻人,兜里没有手机几乎是不可能的,我们国家十几亿人口,手机用户已超过7个亿,它的媒介就是航天技术,没有卫星是不行的。

实际上,航天技术已经渗透到生活的点点滴滴,可能老百姓察觉不到,很多航天产品都已经转化为民用产品了,比如现在婴儿用的尿不湿,实际上就是航天产品转化来的。最早的时候,尿不湿是美国为航天员特制的产品,直到现在我们仍在使用。航天员在上天执行任务时,一开始好长时间会被束缚在航天器座椅上不能动,所以要用这个尿不湿。航天技术现在很多都转化成民用的,包括材料、生物试验等,这是非常有意义的事情,是跟国计民生息息相关的。作为一个航天工作者,我们是有深刻体会的。

在飞船模拟舱内

航天技术转化成民用是一个漫长的过程,是我们一下子看不到的,不像我们今天种下种子明天就会发芽那样。我们讲祖国的利益代表什么,它不是一句口号,国家的发展是为每个老百姓服务的,我们为这份利益去尽这份责任的时候,实际上也是为我们自己在服务。

我们每次航天任务都会利用一些剩余载荷搭载一些种子,我们也有自己的育种基地。将种子搭载到太空是一个复杂的过程,回来之后还要经过选种到育种的过程,需要一些特殊的培育方法,并不是我们每次把种子送到太空,回来一种它就高产了。可能有些种子会有变化,有些种子没有变化,并不是说上去之后就都变好了。虽然我们不是这方面技术的专家,但是利用这种机会去做这件事还是很有意义的。我们也是想利用我们的资源和我们的空间平台,来为老百姓提供更多的服务。

航天科技是一个高投入、高风险,同时又是高效益的产业结构链。其效益在生物工程、医药、新材料、通信、导航、测控等领域都有所体现,所以航天科技的民用效益是不可估量的。怎样更好地利用航天飞行任务来为百姓造福是下一步将要面临的大课题。现在如果没有航天科技的支撑,可能社会发展真的会受到很大制约。所以我们的生活是离不开航天技术的,将来我们可能对航天科技的依赖会越来越强,对此我们也是满怀期待和信心的。