幻光墨影:浅谈电影《一轮明月》中的书法审美意蕴

2014-03-06袁健

袁 健

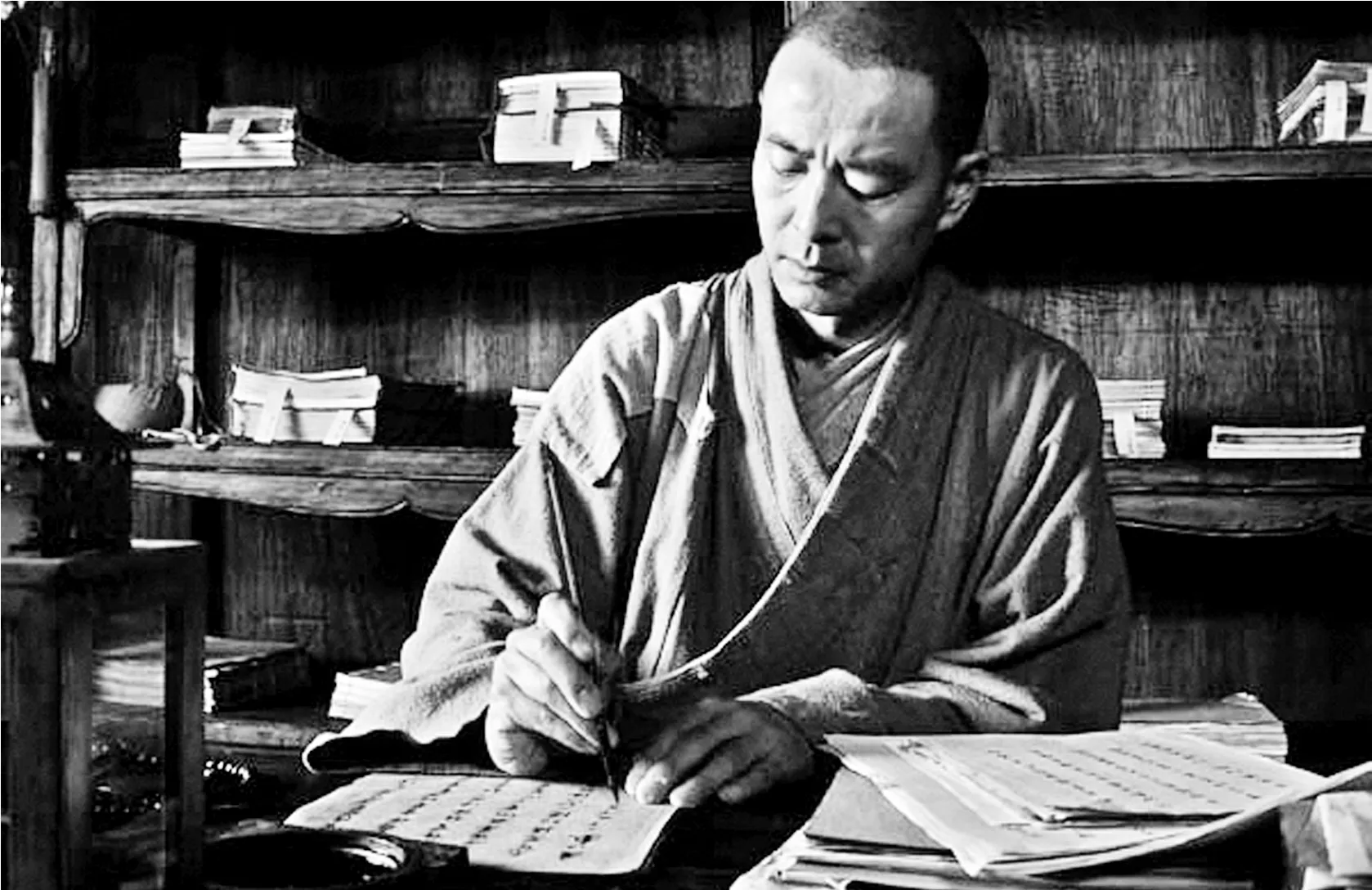

电影《一轮明月》剧照

“深悲早现茶花女,胜愿终成苦行僧。无数奇珍供世眼,一轮明月耀天心”。这首七绝为已故著名佛教居士、书法家,西泠印社第五任社长赵朴初先生所做的“弘一大师赞”。而获得我国电影政府奖最高奖“华表奖”与开罗国际电影节最佳影片“金金字塔奖”,表现近现代艺术先驱、一代高僧,弘一法师——李叔同所拍摄的电影《一轮明月》,也正以童声演唱此诗做全剧的结尾。而据《一轮明月》的制片人孙增华女士回忆,在陪同台湾佛光山开山总长星云大师等人在北京电影制片厂三楼的放映厅中观摩了此部影片后,当影片结尾少女用纯洁的歌声演唱此诗时,后排年轻的比丘尼都泪光莹莹,并起身鼓掌,星云大师也连连表示称赞,并感慨的说道“过去的影视作品都把僧人拍得走了样,唯有《一轮明月》完全是有根有据。我以为,使得这位获得过“中华文化人物”终身成就奖殊荣的国际著名高僧所称道的,一者,影片以一种平实的叙事手法表现了弘一法师“绚烂之极,归于平淡”的传奇一生。二者,便是影片作为“文化电影”所表现出的传统文化意蕴。而书法美也是影片传统美学特质的重要方面。

一、影片片头的“书法审美意蕴”

电影艺术作为一种舶来品,起源于西方工业时代,故以动态叙事为特点,而书法艺术则为我国最具有民族文化特质的艺术形式,其以静态审美为呈现,却又“把书写时线条推进的过程保留在作品中,使书法艺术在一定程度上有具备时间艺术的特点。”[1]因此,电影的片头书法可以说是影片运动形式的首次呈现,不同的书法形式往往会暗示着影片不同的叙事风格与表现美学。在动态的观赏环境中,体现出一种动静合宜的艺术状态,这种“片头书法”的审美价值是不言而喻的。

电影《一轮明月》从片头开始便表现出了弘一法师与书法结缘的一生,弘一法师俗名李叔同,清光绪六年(1880年)生于天津富商之家,幼承家学,少年时从徐耀庭学书,初临《石鼓文》,后从天津名家唐敬严先生学篆书和刻印,20岁时,便鬻书海上,并与大画家任伯年等设立“上海书画公会”。三十五时,加入西泠印社,出家之后“诸艺俱废,惟书法不辍”,最终形成了冲逸之至的“弘体书法”。被誉为“20世纪十大书法家”之一。书画家陆冲先生怀着对先贤的敬畏之心临写了大量的不同时期弘一书法,这些作品被放在一个古旧的书桌上,被风一张张的吹散,暗示着弘一法师人生旅途的更替,最终被闽南的秋风定格在“悲欣交集”之际。

1942年10月13日(农历九月初四日)午后8时,法师安详圆寂于福建泉州温陵养老院的晚晴室。临终前三天,书“悲欣交集”为其最后绝笔。影片中的书法比原件略大,在一张古旧的素宣纸上书写,省去了右上角题写的“九月初一日下午六时写”这一行小字,和末尾的“见观经”三字,这种做减法的方式更使得影片观众能在较短时间内,感受法师书法的明净空灵与妙契无痕。对于这四个字的含义不同人有着不同的解读。著名作家叶圣陶先生解释“欣”字,一辈子“好好地活”了,到如今“好好地死”了,欢喜满足,了无缺憾。而音乐学家钱仁康教授认为“‘悲’是悲悯众生的苦恼,‘欣’是欣幸自身得到解脱。”影片没有做文字的解读,却用105分钟的胶片,去呈现弘一法师63载“悲欣交集”的人生。

随即影片的正式片头“一轮明月”四字,便在旋转的陀螺声中展现于银幕,其实这陀螺也是有寓意的,佛家认为岁月穿梭,人生就如同陀螺,众生被欲望的鞭子所抽打,故也依“十二因缘”所轮回,想必片名的题写者著名书法家,赵朴初居士对此是有深悟的,否则也无法形成其清雅朴俊的书法风格,也不会发出“大师以书画名家而为出世高僧,……功钜利溥,泽润无疆,岂仅艺事超绝、笔精墨妙而已哉!”[2]的感叹。

“一轮明月”四字属大字横幅,由于考虑到观众的观赏习惯导演将其设计成从左到右的排列。赵朴老生于“四代翰林”的书香门第,自幼学习书法,受李北海与苏子瞻的影响极大,从片头四个字也可看出苏东坡书法的浑厚古拙与仙佛之气,朴老善作擘窠大字,“一轮明月”也体现了其一贯的大字风格,朴厚绵存,积点成线,兼有汉碑雄劲和晋唐俊骨,在看似平缓的线条中,内含筋骨,优雅俊美,可谓逸品之至。

二、影片中“弘一书法”创作的审美意蕴

影片以弘一法师一生的传奇经历为线索,而作为中国现代艺术的奠基人,其在音乐、美术、话剧的多项开创性的成就在影片中屡有展现,书法——这门与法师因缘最深的传统艺术也伴随着影片发展,从另一个侧面向观众展示从翩翩公子李叔同到律宗高僧弘一大师的历程。

被誉为民国第一首赞歌的——《满江红·民国肇造,填此志感》是弘一法师(李叔同)从日本回国后所著,1911年其从日本回国,1912年1月1日,中华民国临时政府宣告成立,孙中山发布就职宣言。二千余年的封建帝制由此结束,弘一法师(李叔同)虽然出身于封建官宦家庭,但从少年时便接受康、梁变法维新思想,在上海“南洋公学”又师从民主革命的前辈、教育家蔡元培先生,游学日本后更进一步接触民主革命思想,并于民国初年便投身革命文学团体“南社”,更于1912-1917年参加了南社四次雅集活动,后与苏曼殊并称“南社二僧”,这首满江红也表现了年轻时李叔同的一腔热血与爱国之志,全文如下:“皎皎昆仑,山顶月,有人长啸。看囊底,宝刀如雪,恩仇多少。双手裂开鼷鼠胆,寸金铸出民权脑。算此生,不负是男儿,头颅好。荆轲墓,咸阳道。聂政死,尸骸暴。尽大江东去,余情还绕。魂魄化成精卫鸟,血花溅作红心草。看从今,一担好山河,英雄造。”影片中弘一法师(李叔同)在庆祝其回国的酒会中,用北碑的风格书写了这首壮怀激烈的诗词,弘一法师(李叔同)在书法上亦受康有为“尊魏卑唐”主张,并精研北碑,尤其对《龙门四品》着力最深,其在审美上追求北碑的阳刚、浑穆之感,这幅“满江红”虽无确实的文物资料可以应实,却符合了这一时期弘一书法的风格特质,导演的这一艺术加工也很好的体现了学成归国时李叔同踌躇满志的内心世界与理想追求。这组镜头虽然较短,镜头用逆光的手段突出了这幅书法作品的层次感,镜头先用特写表现出李叔同此时的创作状态又将镜头升起将整幅作品的章法之美表现在观众面前。

1916年弘一法师(李叔同)受挚友夏丏尊的影响去杭州大慈山虎跑断食,前后21天,断食期间,每天或练字刻印,或调息静坐,并作《断食日记》,影片中选取丙辰十二月十四日所记:“饮食逐次增进。治印:一息尚存。”李叔同十二三岁时便学习篆刻,十七岁时拜津门名家唐静岩为师,任教浙一师后,发起成立“乐石社”并被推为社长,后为吴昌硕所邀,入西泠印社,出家前其将所刻印章全部存入西泠印社,并瘗藏于石壁,叶铭还题“印藏”二字,并记其事于壁端,影片中设计李叔同篆刻的场景时,导演用特写的拍摄方式,将观众的时间局限于李叔同压着纸的手上,并且用与创作者相同的感受去关注新刻好的“一息尚存”这枚闲章。最后这一枚印章盖在家中寄来的私信上,暗示着李叔同此时找到了人生新的方向并很自然的将其断食之后身心脱落的变化表现了出来。

电影《一轮明月》剧照

弘一法师(李叔同)的佛学之路当与一代大儒马一浮有着密切的关系,他也一直视马一浮为良师,曾经对学生丰子恺说:“马先生是生而知之的。假定有一个,生出来就读书,而且每天读两本(他用食指和拇指略示书之厚薄),而且读了就会背诵,读到马先生的年纪,所读的还不及马先生之多。”[3]可见生性清高的李叔同对马一浮的服膺,影片中对此也多有表现,而第二次出现弘一法师(李叔同)书法创作的情节,也正与马一浮相关,其向马一浮表达断食之后脱胎换骨、身心灵化的愉悦之感,并表现出不愿久羁于红尘的沉郁之感,也为其后出家之情节,埋下了伏笔。此时导演巧妙地将弘一法师出家前的重要书法作品“灵化”融入了这一情节,并借马一浮之口,称其书法为“上乘逸品,颇具禅意。”书迹“灵化”(图一)为李叔同于1916年,在虎跑寺尝试断食之后所做,其在题跋中写道,断食之后“身心灵化,欢乐康疆”,书此横幅亦表现出对其断食经历的纪念。作品为大字横幅,分为正文与题跋两部分,“灵化”二字具有典型的魏碑风格,用笔沉浑,方圆兼备,行笔较为迟重。且字体内部紧密相连,中宫紧收,结体严密,四面停匀,八边具备,故而有浑然一体之感,题跋部分为其中年书法的代表风格,取魏碑“张猛龙”之势,结体险峻,有如“不齐之齐三角觚”之感,线条多一波三折,撇捺开张,体态生动,可以说“灵化”这幅作品李叔同中年时的代表之作,也是其人生踏入空门的前奏曲。影片用20余秒的时长表现了这一场景,第一个镜头从起幅的毛笔蘸墨特写跟着李叔同手的移动,而进行摇动,最终落幅到毛笔落到宣纸的全景上面。而这个镜头在落幅之后便为固定镜头,李叔同毛笔在手里完成后的最后一笔,动作稳健缓慢,也暗示这其人生的转变。

图一

1918年,李叔同毅然离俗出家,法名演音、号弘一,其出家以后,决心舍弃其从事的一切艺术上的才长,专心研习佛法戒律,故进大慈山时,未携带任何碑帖笔墨,然而在印光法师与范古农居士的因机相勉下,弘一法师遂以书法为方便,接引大众,以致其晚年自信的说“吾字即是法”。并在1930年开始,逐渐形成了现在人们所熟悉的“弘体”书法面貌,其主要特点表现为“字形纵长”、“字势内敛”与“笔力轻和”等,而1934年春,为整顿闽院学风,弘一法师在闽南佛学院内创办佛教养正院,并为学僧随机开讲,法师的许多演讲都是为佛教养正院的学僧做的开示,如著名的《青年佛徒应注意的四项》等,影片中亦选择在这里展现弘一法师书法的佛家境界,养正院的第一个镜头是便是从弘一法师题写的“佛教养正院”匾额开始,速度均匀的向下摇,最终落幅到背对着镜头的弘一法师身上,而第二个全景式镜头便借着佛教养正院的场景,将成熟时期的弘一书法很好的展现了出来,竖幅的“佛”、“游衍书溃”、“以戒为师”、“戒是无上菩提本,佛是一切智慧灯”等具有强烈佛教色彩的书法作品素雅、简淡,并与随后弘一法师劝诫学僧修习律宗的精神自然的融为一体,摄人心魄。

作为一名爱国高僧,弘一法师曾说:“佛者,觉也。觉了真理,乃能誓舍身命,牺牲一切,勇猛精进,救护众生,保卫国家。”法师认为念佛与救国不相矛盾,都是为了实现和平。如今国家危难,学佛者也应不畏强敌,以佛陀舍己为人的悲悯之心,阻止杀戮,因此在弘一法师的号召下,佛教徒的爱国热忱和救国行动层出不穷。弘一法师更在书信中表明:“现在闽南情势难说,但我一早是不怕死的。”基于这些史实,影片在结尾部分专门设计了一场既能体现弘一法师爱国热情又能表现其书法风貌的场景——在泉州僧众作“佛教与爱国”的演讲,并手书横幅“念佛不忘救国,救国必须念佛。”(图二)影片中镜头慢慢升起,先由弘一法师凝重的神情摇至其书法运行的状态,并将“弘一书法”创作用镜头语言较真实的还原给观众,画外音中弘一法师坚定沉着的演讲声与此时的书法状态完美的结合在一起。清人刘熙载曾云:“书者,如也,如其学,如其才,如其志,总之曰如其人而已。”镜头缓慢的移动亦表现出弘一法师在外寇侵略的危机时刻内心的从容不迫,镜头以法师身旁侍者的视角去观察法师作书加之自然光源的模拟,把这一书写时线条推进的过程保留在作品中,使书法艺术在一定程度上有具备时间艺术的特点,使场景更加生动真实而富有感染力。而现实中濮存昕先生为了能够从心灵深处接近这位文化巨人,也坚持学习“弘体书法”,如今弘一法师的私淑弟子,泉州弘一法师研究会会长陈珍珍老人的家中还悬挂着其所临摹的“弘体书法”,影片中弘一法师以沉着的笔道,将心中的慈悲心与爱国心完美的结合在一起,发人深省,也令观众感动!濮存昕先生在这一场景的刻画也十分见其功力,书法创作中他的表情静穆沉着,气息匀厚,很符合弘一法师真实的书法的创作状态,而由同样内容的画外音所转到的下一个场景,弘一法师的讲演却是慷慨激昂,言语果决,表现了其在危险面前所表现出来的勇敢坚毅。陈珍珍老人在与笔者谈到这部影片时着重谈到了这场戏,老人认为濮存昕的表演很像当年的大师,可见濮存昕先生为在银幕中表现弘一法师,是从一种文化的深度去体验前贤的内心,而心摹手追的学习“弘一书法”也是一种“景行维贤,克念作圣”的创作态度,一种对于中国文化精神的深层体悟,影视作品中这样真实的去展现书法的创作状态,亦属少有,而在叙事电影中用镜头语言表现笔墨的艺术语言,亦可视为导演的一种跨媒体艺术尝试。

图二

呈现书法这门“中国艺术中的艺术”,无遗是这部传统美学意蕴深厚的人物传记影片的一大特色,“弘一法师书法”的影像表达,更增强了作为叙事影片的人文内涵,影片这种表现手法亦可为中国影视美学的民族化探索提供一定的借鉴。

[1]邱振中.书法的形态与阐释[M].北京:中国人民大学出版社,2011:29.

[2]赵朴初.弘一大师书画金石音乐展弁言[M]//印象弘一大师.合肥:安徽文艺出版社,2010.

[3]陈星.丰子恺评传[M].山东画报出版社,2011:36.