不同混交模式对杉木幼林生长特征的影响

2014-03-01陈得水

陈得水

(永春县林业局,福建 泉州362600)

杉木(Cunninghamia lanceolata)是我国南方山地用材林的主要造林树种,生长迅速,产量高,在南方林业经济中具有举足轻重的作用。前人研究表明,纯林的大面积营造及多代连栽,导致杉木人工林出现了地力衰退严重、生态系统抗逆性和稳定性差等问题[1]。大量研究指出,营造混交林是改善杉木纯林生态问题,维持林分稳定丰产的有效措施。巨尾桉(Eucalyptus urophylla×E.grandi)系尾叶桉与巨桉杂交后代,是著名的速生性树种,生长迅速,耐瘠薄,是优良的用材林和原料林树种[2-4];马尾松(Pinus massoniana)是南方山地造林的先锋树种,具生长快和改土能力良好等特点[5];木荷(Schima superba)是亚热带常绿阔叶林的建群种[6,7],作为耐火先锋树种在南方山地被广泛引种。为进一步揭示不同混交模式对杉木幼林生长的影响,本研究选择巨尾桉、马尾松、木荷与杉木进行混交造林,造林4年后对其生长数据进行了详细调查与对比分析,以期为杉木人工林混交树种的选择和混交效益评价提供理论依据。

1 研究区概况

试验区位于永春县(25°13′15″—25°33′45″N,117°40′55″—118°31′9″E)东关镇、湖洋镇和吾峰镇,地貌以低山及丘陵为主,土壤以酸性、中性火成岩或花岗岩红壤为主,属中、南亚热带湿润性季风气候过渡地区,年平均气温18~20.4℃,最低月均气温9℃,最高月均气温26℃,极端最高气温39℃,最低气温-2℃,1月平均气温10~12℃,年平均降雨量1 600~2 000mm,气候温和,湿润多雨。

2 材料与方法

2.1 试验设计

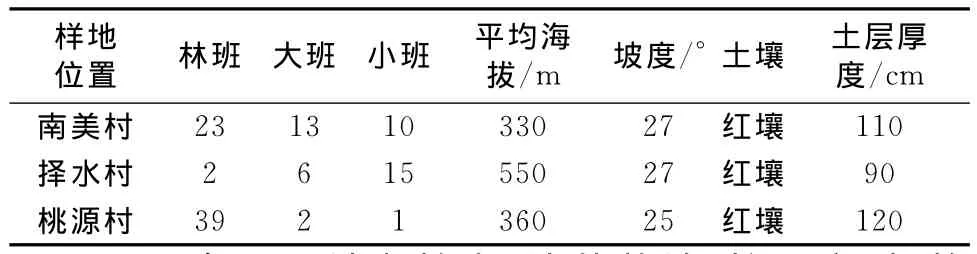

选择永春县东关镇南美村、吾峰镇择水村和湖洋镇桃源村作为试验样地。试验区前茬均为荒芜柑橘园,立地因子均为西北向中下坡位,土壤较肥沃,草本植被主要以五节芒(Miscanthus floridulus)、杠板归(Polygonum perfoliatum)、蓬蘽 (Rubus hirsutus)等为主,各样地基本情况详见表1。

表1 不同混交模式杉木幼林样地基本情况

2011年1月清杂炼山,块状整地,挖明穴,规格40cm×30cm×30cm,回表土,分别选择巨尾桉、马尾松、木荷与杉木进行混交造林,混交方式为插花混交,混交比例分别为:9杉1巨尾桉、9杉1马、9杉1木荷,以同林龄杉木纯林作为对照。

2.2 造林方式

造林时间均为2011年3月。分别在南美村营造杉木纯林和杉木+巨尾桉混交林,造林密度为3 300株·hm-2。2011年全面劈草2次,2012年全面劈草3次,2013年全面劈草2次。试验材料:杉木2.5代,从福建顺昌洋口林场调入,巨尾桉(DH3229)从莆田仙游调入。

在择水村营造杉木+马尾松混交林,造林密度为3 300株·hm-2。2011—2013年每年全面劈草3次。试验材料:杉木2.5代,马尾松为裸根苗,从永春县苗圃调入。

在桃源村营造杉木+木荷混交林,造林密度为3 300株·hm-2。2011—2013年每年全面劈草3次。试验材料:杉木2.5代,木荷为裸根苗,从永春县苗圃调入。

2.3 调查方法

2014年3月进行样地调查,在不同混交模式试验林地分别设置3个20m×20m的样方作为3个抽样重复进行每木检尺,记录杉木的胸径、树高等生长因子,同时,对各混交树种各随机调查100株,分别记录其胸径、树高等生长因子,调查时,不同栽培模式杉木的保存率均为95%,巨尾桉的保存率为90%,马尾松的保存率为92%,木荷的保存率为85%。

杉木、马尾松、木荷的材积按照福建省地方标准伐区调查设计技术规程DB35/T88-1998中的材积模型来确定,巨尾桉的材积按照文献[8]来确定。

2.4 数据处理

使用SPSS for windows 18.0对不同混交模式杉木幼林的生长数据进行 One-way Analysis of Variance和 Duncan Post Hoc Tests,使用 Microsoft Excel 2003制作图表。

3 结果与分析

3.1 不同混交模式对杉木幼树生长的影响

表2 不同混交模式杉木幼树生长情况方差分析

由表2可见,不同混交模式杉木幼树的胸径生长无显著差异,F=1.797<F0.05,而树高生长和林分蓄积量具有极显著差异,F值分别为12.213、4.811,均大于F0.01,可见,不同混交树种对杉木幼树的树高和蓄积量具有极显著的影响。

表3 不同混交模式杉木幼树生长情况多重检验

由表3可见,不同栽培模式中杉木幼树的胸径排序为杉木+巨尾桉混交林>杉木+木荷混交林>杉木纯林>杉木+马尾松混交林,Duncan多重检验表明,不同栽培模式间无显著差异(P>0.05);树高和蓄积量排序均为杉木+巨尾桉混交林>杉木纯林>杉木+木荷混交林>杉木+马尾松混交林,Duncan多重检验表明,杉木+巨尾桉混交模式中杉木的树高和蓄积量与其他模式差异显著(P<0.05),而其他模式中杉木的树高和蓄积量均无显著差异(P>0.05)。

3.2 不同模式混交树种的生长差异

表4 不同模式混交树种生长情况方差分析

由表4可见,不同模式混交树种的胸径、树高和蓄积量均达到了极显著差异,F值分别为1 538.792、1 074.651和325.61,均大于F0.01。

由表5可见,在9杉1混的混交林中,不同混交树种的胸径和蓄积量排序均为巨尾桉>木荷>马尾松,Duncan多重检验表明,巨尾桉的胸径和蓄积量与马尾松、木荷存在显著差异(P<0.05),而马尾松与木荷的胸径和蓄积量无显著差异(P>0.05);不同混交树种的树高排序为巨尾桉>木荷>马尾松,Duncan多重检验表明,不同树种的树高均存在显著差异(P<0.05)。

表5 不同模式混交树种生长情况多重检验

3.3 不同混交模式杉木幼林总蓄积量

图1 不同混交模式杉木幼林总蓄积量

由图1可见,不同混交模式4年生杉木幼林的总蓄积量排序为杉木+巨尾桉混交林(42.184m3·hm-2)>杉木纯林(11.46m3·hm-2)>杉木+木荷混交林(10.135m3·hm-2)>杉木+马尾松混交林(8.636m3·hm-2),Duncan多重检验表明,杉木+巨尾桉混交林的林分总蓄积量与其他3种模式间存在显著差异(P<0.05),而杉木纯林、杉木+木荷混交林和杉木+马尾松混交林的林分总蓄积量无显著差异(P>0.05)。

4 结论与讨论

姚庆端等[8]研究发现,巨尾桉与杉木、牛肋巴和厚荚相思混交时,形成了巨尾桉树在上的复层林冠,充分利用了营养空间,促进了桉树的生长,与桉纯林相比,混交林的生长量均有不同程度的提高,生长潜力巨大。在本研究的巨尾桉与杉木混交林中,由于巨尾桉生长迅速,与杉木形成了明显的复层林冠结构,充分利用空间资源,对巨尾桉和杉木的生长均起到了促进作用,因此,杉木+巨尾桉混交林中杉木的树高和蓄积量显著高于其他模式,巨尾桉的生长和蓄积量也显著高于其他树种。

有研究表明,杉木与巨尾桉混交林中杉木和巨尾桉的平均树高和胸径分别是杉木纯林的1.3、1.1倍和2.1、1.8倍,而单株材积分别是杉木纯林的1.42倍和4.8倍,混交林林分的总蓄积量比纯林高出26.41%,生物量则是纯林的1.6倍,表明杉桉混交林比杉木纯林有更高的林分生产力[1]。本研究中,由不同混交模式杉木幼林的总蓄积量可见,9杉木1巨尾桉混交造林,其林分总蓄积量显著大于其他模式,巨尾桉对杉木的树高生长具有明显的促进作用,提高了林分蓄积量和林地生长率。

[1]姚庆端.杉木巨尾桉混交林林分生物量及土壤肥力研究[J].林业科技开发,2003,17(6):13-15

[2]邓云,张磊,王冰,等.巨尾桉光合特征与水分消耗的季节适应[J].林业科学,2010,46(8):84-90

[3]黄广华,陈瑞英.人工林巨尾桉木材密实化结构[J].福建农林大学学报:自然科学版,2012,41(5):497-501

[4]王纪杰,张友育,俞元春,等.不同林龄巨尾桉人工林土壤的水土保持功能[J].福建农林大学学报:自然科学版,2012,41(1):46-52

[5]刘海,叶功富,朱祥锦,等.马尾松、湿地松幼树生物量及养分积累[J].福建林业科技,2014,41(1):49-54

[6]张振振,赵平,倪广艳,等.华南丘陵植被恢复先锋树种木荷与马占相思的水分利用[J].应用生态学报,2014,25(4):1

[7]邹淑琴.马尾松木荷混交造林经营效果研究[J].绿色科技,2013(10):119-121

[8]姚庆端,邹国明,王炳南,等.巨尾桉混交林生长量及土壤肥力研究[J].桉树科技,2006,23(1):1-5