中国音乐初留声价值述评

2014-02-28聂莺

聂莺

留声机在技术初阶——原声阶段的采放音效果远不如后来电麦克风收音的效果,还不能呈现出较好的录音和放音效果,甚至将某些声波振幅达不到采录标准的音乐拒之于这个新传播媒介的门外。但是,20世纪20年代以前,留声技术一直是在初级音响学录音(acoustic recording,亦有学者将其译为“声学录音”[1],即音波振动的机械式采集及解读方法)原理上革新生产的。这一时期留声技术的记声功能和放音功能不仅发挥出对中国戏曲、曲艺、民间音乐文化留存、交流、传播和娱人的作用,而且让中国音乐传播在“乐同轨”的历程中,改变了留声技术媒质上中国市民的音乐文化生活。

一、唱机的留声原理与中国音乐文化采录

19世纪中叶之后,美、英、德、法、俄、日等国广泛应用新的科学技术,经过工业生产空前增长期,进入资本主义垄断阶段。慑于这些资本帝国殖民扩张的压力,中国政府开始变被动为主动,采纳魏源等近代启蒙学者“尽得西洋之长技为中国之长技”等西学为用的主张,在政治、军事、经济、文化、艺术等方面学习和适应西方现代文明。19世纪末,国人有幸初见留声装置。

1892年(光绪十八年)6月13日,时任中国驻英、法、意、比(比利时)公使的薛福成也在日记中记述:“近又有美国人爱迪生者,制成纳音器,开其机轴,装以蜡筒,一人口向皮带语之,则声留蜡筒上”[2]。

当中国城市中出现留声机器的时候,商驻上海的丰泰洋行就尝试引进薛福臣提到的这种爱迪生发明的圆筒留声唱机。1877年,爱迪生在《科学美国人》(Scientific American)杂志社公开演示了他的第一台实用型留声机——圆筒式留声机——即录即播的功能,轰动世界。这是人类技术史上对声音留存再现无数设想后的第一次成功实践,自此,更多的发明家投入到声音再现产品的研制中。1887年,一位名叫埃米尔·伯林纳(Emil Berliner)的德裔美国人申请了横向记录圆盘式唱机的专利。虽然这种圆盘唱机只能通过预先灌录母盘的方法复制唱片,无法即时录音,但体积更加小巧轻便,唱片的大批量生产使留声技术产业化成为可能。

1.声音记录原理

八音盒通过发条带动轮轴制动旋转,拨动长短不同、位置不同的撞针来重现高低乐声,展示出最初级的留声原理。留声机技术则是利用了机械式采集及解读声音微振动波的方法。通过功率放大器上的收音薄膜收集声波振幅和振速,通过连接薄膜的唱针在蜡筒或蜡盘上留下高低错落的凹槽,这样就把声音的振动轨迹“记录”下来了。

这模子看来的确有些古怪。在一个木底上有一个金属干,干身上有一条线路(像一个平螺丝),一端有个摇手,这金属干能在一 个金属的鼓型里穿行,鼓面上刻着螺旋形的槽。鼓的两面装两个小管子,在管子的内一端各张着一张纸制薄膜。两薄膜的中间各有一个尖钢针。[3]

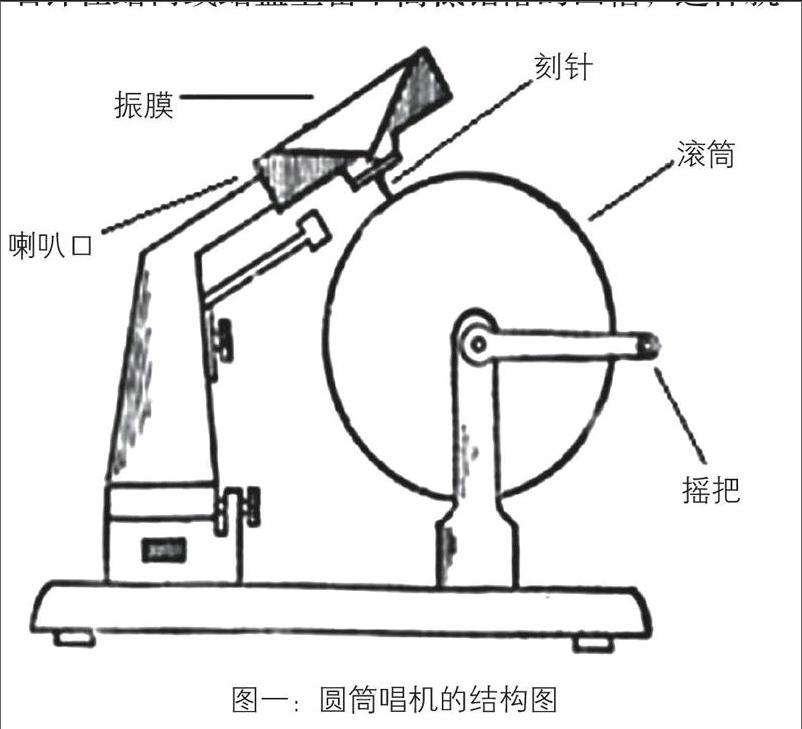

当机械带动唱针在凹槽上走动的时候,通过功率放大器再将声音的振动播放出来,以达到声音的再现。(图一)

这仅仅是一个原声录音原理的简单解释,当唱片在市民音乐娱乐市场大行其道的时候,各个唱机唱片公司为了获得唱片声响的清晰度以及最接近原声的效果,不断总结自己的收音技术经验与独特的秘诀,收音所需设备也不尽相同。当然,这一切是各唱片公司的商业机密,公司收音部和机械部的设计和工作流程一般是不能让外人参观的。

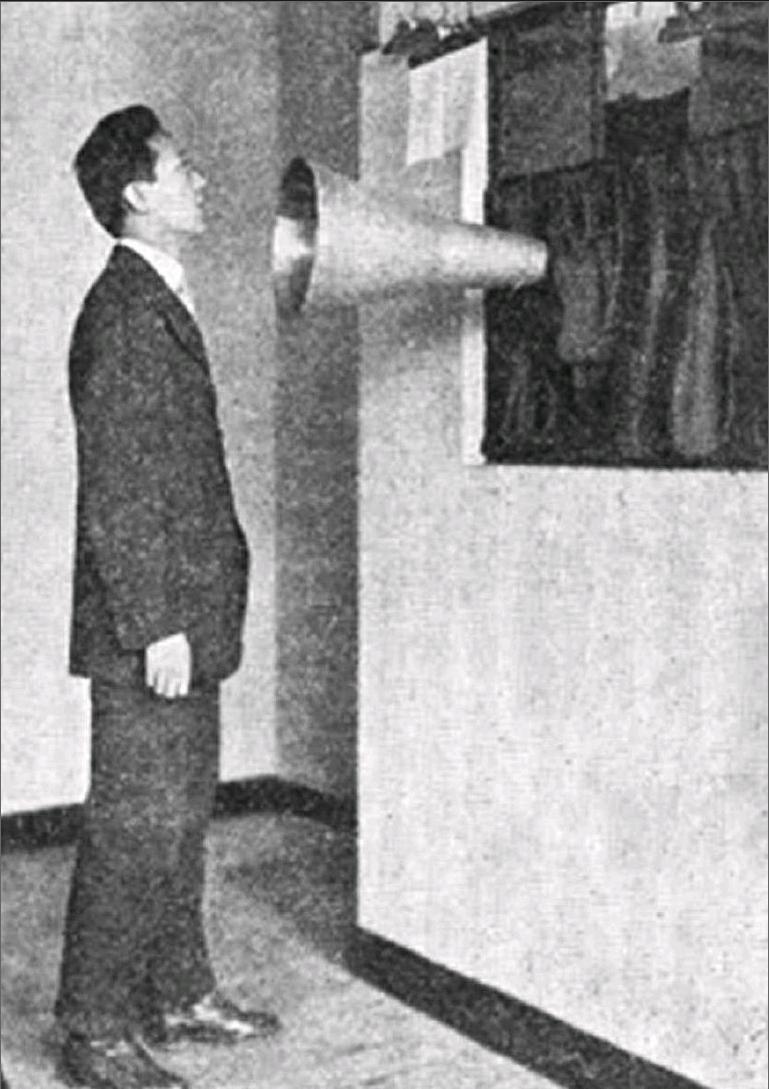

凡收音须有一特别的收音室。将室内外分隔成两部。外面是收音部。(见图二)内面是机械部。通常的收音部,长约二十尺,宽约十四尺,高十八至二十尺(也有高只十二尺而能得极好的效果的)。室内的壁角,宜略带圆凹形。因恐方角有碍音波的连续。壁上装有喇叭。喇叭材料最好不用金属。若是金属的务须格外注意。因为由这金属振动所起尖音,很会伤片子的音味,成为一种怪难听的音响(有用布片裹住喇叭以防这种弊病的)。所以最好是用厚纸等材料做喇叭。此外还装有红色电灯泡(或用指示灯),以表示时间的经过及收音的起讫。

壁后的机械部装有收音机械是重要的秘密关键。用壁隔开的目的,其一是令各种音波都由喇叭口中收进来。其他就是便于掩藏这秘密关键。收音机械的装置,大抵是将蜡片平放在中央。发动机是利用重锤(weight)的压力(或用电力,当时有极个别的唱片公司刚刚引入电力技术用以录音机械),装有正确的齿轮与完全的整速器,令蜡片依一定的速度旋转(每分钟平均约八十转)。片上放有特种的记音针。将由喇叭传来的声音的变化,在蜡片面上,刻成涡状的音纹……。这机械部的温度需在华氏七十度以上。温度若低,蜡不会软,不便刻记音纹,但也要看蜡的性质如何。有一种特别配制的蜡,即无加温的必要。在物克多公司,有时似用这特种的蜡。[4]

这段颇为珍贵的资料非常详尽地记述下当时原声录音技术和唱片制作工艺所能达到的最高水平。从圆凹形的房间壁角,纸质的喇叭以及蜡片制作所需温度等细节来看,在原声录音时期的唱片灌制都是严格依照音响学原理进行科学操作的。

2.中国音乐文化资料的采录

20世纪初,中国传统音乐如戏曲、器乐的即时采录主要通过圆筒唱机。虽然从市场的推广和销售的发展情况来看,最终是唱片机占了上风,但是圆筒唱机可以即时存声放声的重现功能在早期录音功能阶段为中国音乐文化的采集、保存、交流和研究提供了前所未有的技术支持。

清朝乾隆年间,就有西方民俗学家和文化学者在中国笔录民歌,将中国民歌作品介绍到西方。到了清末民初时期,西方学者、传教士利用记声器具采集中国民间音乐和歌曲,使中国民间音乐形态的传播有了原声原貌的表现。

今知有比利时天主教神父万·欧斯特(Joseph van Oost,中文姓名是彭嵩寿,1877—1939)于1902年被派到中国内蒙古地区传教。欧斯特自幼受到良好的音乐教育。当他到达中国以后,于1912年以前到达鄂尔多斯(今内蒙古伊克昭盟)南部地区收集民歌并记谱,除以法文记录汉语方言语音,以法文意译外,并附有录音唱筒(绝大部分今已不存)。[5]

当时的录音唱筒现如今大多已不存在,但欧斯特作为一名业余的音乐民俗学研究者,能将中国民间歌曲用法文谐音记录,并且还能有意识地将歌曲原态用留声筒采录。这种对文化记录、整理和对留声技术功能利用的意识,是难能可贵的。

我国比较音乐学奠基人王光祈的记录说:“德人飞侠(又译费舍尔,E·Fischer)君,一九○九年之博士论文,题为中国音乐之研究,曾载于国际音乐会杂志第十二卷。其材料系取于柏林大学留音机片部,所藏中国音乐片子。”[6]飞侠“取于柏林大学留音机片部”的录音资料中,就有奥地利学者荷尔波斯特(Hornbostel)与上海同济大学生物学教授德国人鲍伊斯-雷芒(Marie du Bois—Reymond)的夫人合作采集的上海、北京等地的中国城市器乐作品和庙堂音乐。

当一九O八年左右,上海同济大学生物学教授,德人谛普氏(又译鲍伊斯-雷芒,Du Bois-Reymond)偕其夫人,寓居沪滨。其夫人性喜音乐,常将在华所听调子录下,寄回德国。事为柏林大学比较音乐学教授,奥人荷尔波斯特氏(Hornbostel)所闻,乃寄采音机器一架(现在每架价值一百马克左右,其采法甚为简易,人人皆可为之)到沪,嘱其采制。于是谛普夫人遂代为采制百余片。今春余曾往晤夫人,询其当时采制手续,据云:或者邀请中国音乐名手,在家演奏,与以若干酬金。或者前赴各处庙堂,听僧道奏乐,将其采下。惟七弦奏之音太低,不能采上片子云云。[7]

因为荷尔波斯特们对中国音乐形态和风格的关注,以及对留声技术产品录音功能的及时开发和利用,及时地将各民族音乐文化原声留存,以备历史记忆完全再现的行为,为后来民族间、国家间音乐比较研究工作储备了珍贵的有源声音资料。

因此,王光祈对留声机的采音功能给予了高度评价。他针对国乐非但不能“古典、罗曼、印象、表现各种主义”,且连“制谱”都无从入手的现状,提出三条改革意见。其一,国内要建立音乐美学研究的学科;其二,要广泛搜集国内音乐资料并进行整理;其三,要统一国乐的乐制、律制。在第二条中他大力推介使用留声机留存民歌资料的方法:

用“自备留音片采音机”一架,旅行各省,遇有民歌,即将其制成片子。然后再由片子,录成五线谱。此种采音机,价值不贵,手续简单。西洋研究“比较音乐学”者多用之。[8]

此外,一些中国的戏迷票友也非常中意此物:

清末民初,此器显然已引进了中华。连小小的南通州(今江苏通州市),当年居然也有一些昆曲迷,用它来录、放自己的演唱。

可见有录音功能的留声机除了被研究音乐文化的学者们及时发现其留声价值、媒质价值并有效利用外,也开始显现这种器物可以聚拢文化受众族群的力量,从而也显示出留声技术在文化保护、传承、交流等方面的价值。

二、市民娱乐需求与戏曲留声

20世纪初留声技术产品能走进中国市民家庭的主要原因是留声机器的放声功能。唱盘机(图三)体积较小,形似家具,移动方便,而且每部机器盒中都可携带几张唱片,这些特点使作为家庭娱乐和装饰的唱盘机在未来留声市场上才有了普及的可能。唱盘机的制动由时钟的发条装置完成,内部的发条装置与外部的手柄连接,当手柄摇动,就如同给钟表上了弦,再把唱针放在旋转的唱片上,声音就会通过扩音喇叭传出。作为流通商品,留声技术的放音效果实际上起到更容易推广的效果。

1.留声机的娱乐功能

一切文化信息传播的平台和工具,从本质上来说,都具有“玩意儿”的性质,即娱乐的功能。直到20世纪20年代,法国的《音乐百科词典》和英国有名的《钱伯斯词典》,还把唱机这东西释为“一种玩意儿”。但是,在中国人的词典里,“玩意儿”并不带有轻视和贬斥的意思,很多事物都可以归到“玩意儿”的行列里,这种称谓甚至夹杂着倾羡和赞叹的情感。像唱机这样能将隔时空的声音重新再现的媒介,无论表达的内容是什么,其技术形态都给人带来“新奇异”的感受。在这种“新奇异”感受的刺激下,留声技术产品的娱乐功能便呼之欲出了。

在清末有一张“著名”的老唱片叫做《洋人大笑》——“在轻音乐伴奏声中,从头到尾是一阵阵洋人的谈笑之声,七嘴八舌,嘻嘻哈哈,笑得越来越凶。最后的高潮,是一阵似乎肚肠也笑断了的哄堂绝倒……。当年,不论城乡(富裕)人家,办喜事,一个少不了的助兴节目,即是翻来复去放这张《洋人大笑》。”[9]

简单、反复的信息,可以令人不假思索、不费脑筋接受并使情绪愉悦,让留声机最初因逗笑功能成为可流通的产品。

留声机20世纪初在中国是个新鲜玩意儿,北京人把留声机叫话匣子。放话匣子当时是走街串巷的娱乐行当;放话匣子的背着唱机和唱片在胡同里吆喝,谁家要听他就打开话匣子给放。一般多是逢年过节,或者有喜庆事请放话匣子的;有的店铺开张或促销为招徕顾客也大放话匣子,可见当时听话匣子也挺吸引人的。[10]

因为留声产品最初产量极低,价格也不是一般市民家庭能够问津的,所以,架构在留声传播上的音乐文化功能还未完全建立起来。因此,无论是富裕家庭中出现的“奢侈品”留声机也好,还是街头巷尾的流动“点唱机”也好,它展示的最主要魅力还是科技的奇迹——声音的重现。

根据现存唱片资料可见,“20年代以前录制的唱片,内容几乎都是戏曲和曲艺。”[11]最先在中国城市流通起来的唱片,基本收录的都是些市民耳熟能详的戏曲唱段和曲艺小品,这也与早期唱片与唱筒的录音时长有关。这些早期的戏曲和曲艺唱片,虽然掺杂着封建糟粕,但其主要功绩在于传播和保存了当时传统与新创剧目中的精华,让更多的民众聆听到了中国艺术家的录音传声。

2.早期戏曲唱片

美国人弗雷德·盖斯伯格(Fred Gaisberg,又译为弗瑞德·盖斯堡)受胜利留声机公司(Victor Talking Machinc Company)派遣,于1902年走遍亚洲,制作了一千七百张以上的“原土”音乐唱片。1901年10月,唱盘机的发明者埃米尔·伯林纳(Emil Berliner)与约翰逊(E,R,Johnson)合作,在美国新泽西州的坎顿成立了胜利留声机公司(Victor Talking Machinc Company,也就是RCA的前身)之后,将唱盘机及唱片的生产中心迁移到美国。胜利留声机公司实验室的录音及重放技术在当时处于世界领先地位。1903年3月18日,盖斯伯格到达上海,灌录了中国首张唱片——孙菊仙的《捉放曹》。他在日记中写道:“三月十八日,星期三,我们灌录首批唱片。连同乐师约十五名中国人到来,其中一人灌唱时,出尽了全身力气来嘶叫……两曲过后,她的喉咙已沙哑……音乐像是拚命的敲锣打鼓。”[12]这次录音给盖斯伯格留下深刻印象。

虽然存世的《捉放曹》唱片和盖斯伯格的上海手记,似乎可证孙菊仙是“中国留声”第一人,但胜利公司早年冒牌赝品比较多,再加上孙菊仙本人“每逢大家唱戏录音时(任君备有特别的留声机一座,蜡筒比较大,录音时间能达到三分钟左右),孙从来不肯参加,即使请他随便来一二句,也坚决回绝不干。由此可知,孙不但不肯灌唱片,连蜡筒也是不肯灌的。”而且“那次录音所邀的角色中如冯二狗,他学孙菊仙几乎可以乱真。”[13]因此,考证中国灌音“第一声”确如雾里看花,难以辨别真假。但是,谁是第一声对于中国大众来说并不十分重要,重要的是以留声技术为依托,京调、昆腔、广调、蹦蹦调(评剧形成之前的小戏种)等地方戏,相声、吹戏、大鼓等各种曲艺开始步入厅堂,在留声机旁渐渐聚拢起巨大的中国受众群体,为中国音乐流行化传播进行了序曲式的铺垫。

唱片公司在考察过中国市民的娱乐习惯后,抓住戏曲文化市场热点,从开始只有京调、徽调、昆腔、广调几类节目,逐渐增加了越剧、沪剧、淮剧、豫剧、秦腔、评剧、河北梆子等地方曲种,在曲艺方面则出版了京韵大鼓、梅花大鼓、天津快书、山东快书、莲花落、相声、苏州文书、评弹、四川琴书等30多个曲种的节目。有了一定规模的受众群体,留声机不再被民众当做一种可有可无的玩具。中国戏曲界的名角们也开始重视唱片传播对个人声腔艺术影响力的推动。

3.早期灌音的中国戏曲名家

中国戏曲界的角儿们很快就体会到灌录唱片的好处。

谭鑫培为百代第一批唱片灌录了《洪羊洞》和《卖马》,就得了两只“大土”(约合五十两银子)的报酬,其他名角也各有其价。更多的戏曲演员为了提高知名度,开始与唱片业热络起来。20世纪20年代前即已开始参与唱片灌制的演员,真可谓“名家荟萃”。当时在百代协助业务的罗亮生先生将这一时期录音留声的演员罗致如下:

皮黄方面:老生有谭鑫培、许荫棠、李顺辛(大李五)、王雨田、乔荩臣、贵俊卿、王风卿、邓远芳、张毓庭、孟朴斋,花脸有何桂山(何九)、金秀山,青奏有陈德霖、孙怡云、姜妙香、王琴侬,花旦有路三宝,老旦有谢宝云、龚云甫,小生有德辖如、朱素云,武生有李吉瑞。梆子方面:老生有元元红(即郭宝臣),旦角有十三旦(即侯俊山),大鼓方面有刘宝全。[14]

吴小如先生根据所藏唱片认为,还应该有刘鸿声、汪笑侬,“老生尚有韦九峰、德健堂、周春奎、周华庭等,花脸尚有梅荣斋,讷绍先等,小生尚有张宝昆,青衣尚有陈子方,老旦尚有罗福山、宝幼亭等。”[15]

梅兰芳从1920年前后开始与百代合作,第一期唱片就灌录了《虹霓关》《汾河湾》《嫦娥奔月》《天女散花》《木兰从军》《黛玉葬花》中的经典唱段。[16] 待他于1925年与胜利公司合作《玉堂春》时,灌录三张唱片的酬劳就达到“二千元”了;其后,每年还可以抽取唱片税。“梅兰芳在敌伪时期,蓄须明志,其间生活陷于极度窘迫,所赖以挹注者仅是几家唱片公司的唱片税。”[17]

胜利唱片公司除了网罗梅兰芳至麾下外,还有孙菊仙、高庆奎、小达子、郭仲衡、金少梅、德珺如、龚云甫、蒋君稼、杨宝忠、金秀山、李吉瑞、时慧宝、贵俊卿、言菊朋、马连良、程艳秋、王又宸、汪筱侬、陈彦衡、谭小培、王凤卿、卧云居士、谭富英、祝荫亭、黄玉麟、小杨月搂、恩晓峰等合作名角。[18]

高亭公司(本名利喴)是百代、胜利唱片公司之外颇有权威的大厂,而且,在把握市场热点方面有独到之处,常常抢占唱片市场的先机。为求唱片的市场效应,在邀请名角灌片时从不惜重金。1923年,荀慧生应高亭公司之邀,以八百元代价灌录《醉酒》和《玉堂春》(二六转大段流水)两片,在后来的很长一段时间里,《玉堂春》一直是高亭公司出品中销数最高的唱片。[19]

梨园中独树一帜的马派创始人马连良先生,还有一段为自己唱片埋伏营销“噱头”的趣闻。1929年,马连良应蓓开、开明唱片公司之邀录音时,主动要求在唱片前除了报自己名号和演唱剧目(在录制唱片时,开头录上演员姓名和剧目段落,是当时各公司灌录唱片的习惯)以外,再加报一句“民国18年”,因为马连良深知这一阶段处于自己嗓音的黄金时期,为唱片未来的增值空间留下可辨认信息。几年后这批加报了“民国18年”的唱片果然销路更旺。唱片公司老板不禁佩服地称道:“足下待我,情深义厚,千言万语,感激不尽。另外,以后您千万别干唱片这行,否则我们就都快没饭了,哈哈……”[20]这段佳话正显示了中国的戏曲演员在适应近代科技传播手段的同时萌发出的商品价值意识。

三、留声传播与民众音乐文化生活

康有为在《上清帝第二书》中陈述了他以科学强国、以产业立国的治国思路,主张朝廷重视西学、奖励创新发明,提出了把包括“留声筒”在内的,曾经被视为“西洋淫巧”的诸多西方科学技术成果提高到可改变“民生国计”的地位上。

其余电线、显微镜、德律风、传声筒、留声筒、轻气球、电气灯、农务机器,虽小技奇器,而皆与民生国计相关……。工院既多,图器渐广,见闻日辟,制造日精,凡有新制绘图贴说,呈之有司,验其有用,给以执照,旌以功牌,许其专利。[21]

康有为等维新派即便未曾意识到所列物品中的“留声筒”将要对民生的改变起到什么样具体的作用,但是对这样的器物关乎“民生”、关乎“国计”的判断具有前瞻性目光。百余年后世界各国之间文化和经济实力等方面的较量,的确在这些媒介物上呈现出白热化状态。“留声筒”仅仅才是留声技术产业萌芽时期的初级商品,但也显现出留声技术在改变文化传播方式的过程中,对新文化、新习俗的建立产生的巨大影响。

1.流动起来的中国音乐

19世纪中叶到20世纪初,在中国出现大规模“移民”浪潮。两次鸦片战争后,中国东南沿江沿海的城市汉口、天津、宁波、青岛、哈尔滨、上海、福州、厦门、南京等相继被迫开埠。在清末民初时期,由清政府开辟的华北地区自开商埠城市,属于沿海口岸的就有秦皇岛、龙口;陆路口岸有济南、潍县、周村、张家口以及归化等城市,“从而使华北的自开商埠城市数量超过了约开商埠城市。这些城市的对外开放,打破了传统城市的封闭式结构,不仅对华北区域城市的近代化起了促进作用,而且也为区域经济的发展产生了深远的影响。”[22]随着约开埠和自开埠城市近代化的进程,江浙、广东、两湖等地的商贾以及华侨、侨商纷纷涌入这些城市,改变了过去城市封闭式的社会阶级结构。变化的不仅仅是城市人员结构模式,还有资本形态形成过程中逐步形成中西文化、新旧习俗混杂的奇特城市文化风格。新贵们努力表现出一种与新社会阶层相辅的新型生活方式,留声机这种先进技术产品,就顺理成章地成为代表城市高端生活方式的消费品。根据留声机最初的商品定位来看,唱片公司不可能考虑去录制那些承载社会底层民众意识形态的民间音乐。不过,最初进入中国的西方歌剧、轻音乐与流行歌曲唱片,虽然能带来异域文化“红酒”和“咖啡”的气息,但国外进口唱片毕竟不接地气,终归会因水土不服让唱片停留在“玩意儿”的地位上。留声产品唯有与中国传统的市民音乐娱乐方式接轨,才能使其产品生命得以延续,因此,“国戏”京剧的留声尝试便首开风气。当然,只要唱片有卖点,很快就能被唱片公司关注到。在城市新贵们不同地域文化习俗的需求下,南北地方的戏曲曲艺渐渐丰富了中国音乐唱片家族。尽管在留声技术产品落户中国的初期阶段,唱片上传播的多为戏曲门类的音乐内容,但就其传播之力也让中国民众的音乐文化生活发生了悄然变化。

2.文化身份的通融

中国传统社会是集法制、行政、家族组织、宗教四者合为一体的宗法制社会。历经几千年,宏观的宗法制一体化组织,演化成为社会结构中微观细胞单位,是为基本的乡村家族和城市小家庭。其中“主妇守中馈”是社会和家庭宗法制度的体现之一。20世纪以前,在中国汉文化圈的城市中,与各地语言、文学、艺术文化密切相关的地方戏曲是流传范围最为广泛的音乐艺术形式。大户人家在生辰、节庆时可以请戏班来演出,亲朋好友可以不拘男女共聚一堂,作为一种“合庆”的仪式共赏戏曲音乐。戏曲在公共场合的传播基本就成为一种仅供男性交际和消遣的方式了。在茶园表演戏曲技艺的艺人几乎都为男性,在茶园戏院聚集的看客也一概是城镇中上人家的子弟。在视女性为男性依附品的社会里,音乐的确难有大众化“流行”的通道。留声媒介将一种原本属于男性群体共享和交流的音乐娱乐方式带入家庭,使得戏曲音乐的传播和交流不再限于男性范围,打破了文化传播的性别隔阂,对于音乐文化大众流的塑造起到了一定的促进意义。虽然民歌和小调不能登大雅之堂,唱片中鲜有民风民俗的趣味;不过,城市中产阶级花“十八元”〔按,百代公司在《申报》宣统二年三月十九日登告白云:“百代公司即柏德洋行(新到头号)金刚钻针留声机器每只售洋十八元。 ”〕大洋买回的唱机与街巷中、乡宴上的唱机同样在播放《洋人大笑》,唱着《文昭关》《卖马》和《朱砂痣》。即使在文化趣味上民众无法做更多的选择,但是一种共同的对音乐文化的兴趣在留声媒介中散播开来,孕育出一种大众化的氛围。声音再现的世界里,模糊了文化的高低贵贱之分,模糊了权威和阶层的社会概念,一切政治和经济地位的悬殊都在受众的娱乐需求中得到些许通融,也预示着一个真正广而大的文化群落即将形成。

注释:

[1]何晓兵:《论留声机与唱片媒体的发展及其对音乐生态的影响—近现代媒体环境中的音乐生态研究(之二)》,《中国音乐》,2011年9月第2期,第7页-20页。

[2][3]清·薛福成:《薛福成日记》,蔡少卿整理,长春:吉林文史出版社,2004年版。

[4]王云五、江铁编纂:《万有文库第一集——千种留声机》,上海:商务印书馆发行,1930年版,第73页-75页。

[5]冯文慈:《中外音乐交流史》,长沙:湖南教育出版社,1998年版,第267页。

[6][7]王光祈:《中国音乐史》,北京:音乐出版社,1957年版,第103页,第104页。

[8]王光祈:《通信》,《音乐教育》(第2卷第8期),1934年第8期;冯文慈、俞玉滋:《王光祈音乐论著选集(上)》,北京:人民音乐出版社,1993年版,第49页。

[9]辛丰年:《乐迷闲话》,济南:山东画报出版社,2005年版,第173页。

[10]高芮森:《吃喝玩乐》,北京:中国戏剧出版社,2000年版,第118页。

[11]当代中国的广播电视编辑部:《中国的唱片出版事业》,北京:北京广播学院出版社,1989年版,第6页。

[12]Pekka Gronow. The Record Industry Comes to the Orient[J].Ethnomusicology,Vol. 25,No. 2(May,1981-05-01),pp,251-284.

[13][14][15]罗亮生:《戏曲唱片史话》,《上海戏曲史料荟萃(一)》;中国人民政治协商会议北京市委员会文史资料研究委员会:《京剧谈往录三编》,北京:北京出版社,1990年版,第398页,402页,399页。

[16][17]《梅兰芳唱片与录音资料统计》,《上海戏剧》,1962年第08期,第9页—11页。

[18]吴小如:《罗亮生先生遗作〈戏曲唱片史话〉订补》;中国人民政治协商会议北京市委员会文史资料研究委员会:《京剧谈往录三编》,北京:北京出版社,1990年版,第385页。

[19]江上行:《六十年京剧见闻》,上海:学林出版社,1986年版,第144页-145页。

[20]马龙:《我的祖父马连良》,北京:团结出版社,2007年版,第39页。

[21]康有为:《上清帝第二书》,1895-5-2;郑大华等:《强学——戊戌时论选》,沈阳:辽宁人民出版社,1994年版,第19页-20页。

[22]汪寿松:《华北自开商埠城市述论》;刘海岩:《城市史研究(第22辑)》,天津:天津社会科学院出版社,2004年版,第143页。

作者:山东大学历史文化学院(济南)2010级博士生