呋虫胺防治稻飞虱田间药效试验

2014-02-28董涛海章小根姚张明应海明

董涛海,章小根,姚张明,应海明

(1.浙江省绍兴市柯桥区农技推广总站,浙江绍兴 312000;2.绍兴柯桥区稽东镇农技站,浙江绍兴 312000;3.绍兴柯桥区杨汛桥镇农技站,浙江绍兴 312000)

呋虫胺防治稻飞虱田间药效试验

董涛海1,章小根2,姚张明3,应海明1

(1.浙江省绍兴市柯桥区农技推广总站,浙江绍兴 312000;2.绍兴柯桥区稽东镇农技站,浙江绍兴 312000;3.绍兴柯桥区杨汛桥镇农技站,浙江绍兴 312000)

试验结果显示,20%呋虫胺可溶性粒剂控制褐飞虱效果明显强于控制白背飞虱效果。每667 m2用药量30g:防治白背飞虱在药后3 d防效89.1%、药后7~21 d防效仅54.2%~11.9%,速效性略优于吡蚜酮,但持效性差于吡蚜酮;防治褐飞虱在药后6 d防效为88.0%,药后14~22 d防效95.1%~91.2%,速效性和持效性兼具,优于常用药剂吡蚜酮。

呋虫胺;褐飞虱;白背飞虱;防治效果

自从2005年明确褐飞虱对吡虫啉产生严重抗药性后,2008年以来持续以吡蚜酮作为褐飞虱的主体防治药剂,随着使用时间延长,褐飞虱对吡蚜酮由敏感上升到中抗水平。为进一步抓好抗药性治理,完善和储备防治技术与载体,于2013年引进新药剂开展田间稻飞虱的防治效果、持效期以及对水稻和天敌的安全性的试验探索。现将试验结果整理如下。

1 材料与方法

1.1 供试药剂

20%呋虫胺可溶性粒剂(日本三井化学A G R 0株式会社生产),25%吡蚜酮可湿性粉剂(江苏安邦电化有限公司生产,市售)。

1.2 处理设计

试验设4个处理。每667 m2药量:20%呋虫胺可溶性粒剂20,30g,对照药剂25%吡蚜酮可湿性粉剂30g,以不施药(C K)作空白对照,重复3次,小区面积112 m2。其他管理措施相同。

1.3 试验方法

试验分2次实施。第1次防治白背飞虱试验,施药时间为2013年7月18日(虫量比例:白背飞虱占94%,褐飞虱占6%);第2次防治褐飞虱试验,施药时间为2013年8月23日(虫量比例:褐飞虱占71%,白背飞虱占29%)。2次施药各施药区667 m2分别加入20%氯虫苯甲酰胺10 m L,混配防治纵卷叶螟和二化螟。施药用WB S-16型手动喷雾器,每667 m2喷药液量32 kg,采用双喷头喷施。调查稻飞虱采用26cmx36cm白瓷盘,涂煤油后拍查;每小区查5点,每点查2丛稻,统一带回室内分别记载虫量,计算增减率和校正防效。第1次调查时间为施药前1 d,施药后3,7,14, 21 d,第2次为施药后6,14,22 d。

1.4 试验条件

试验水稻为单季直播晚稻,品种浙优12杂交稻,播种期5月28日,667 m2播种量2 kg。试验田土壤属青紫泥,耕层较深,pH值6.95,有机质5.07%。第1次施药当天日均温32.3℃,晴热无雨,施药后10 d日均温在32.3~35.4℃,均为高温无雨天气;第2次施药当天日均温30.8℃,施药后10 d日均温在25.2~32.0℃,施药后3~5 d分别下雨5.8,6.8,33.8 m m,药后8 d下雨18.4 m m,其余均为晴天。

2 结果与分析

2.1 安全性

施药后3 d至抽穗期目测观察,20%呋虫胺可溶性粒剂2个处理区均无发现稻叶变黄、斑点、植株畸形等现象,表明该药剂在本试验剂量浓度下对水稻是安全的。

2.2 白背飞虱防效

表1可以看出,防治白背飞虱效果,药后3 d,呋虫胺30,20g的处理区校正防效分别达89.1%

和86.0%,优于对照药剂25%吡蚜酮30g处理区,显示较好速效性。药后7 d呋虫胺2个处理区校正防效明显下降,差于对照药剂处理区。药后14和21 d,呋虫胺2个处理区校正防效仍然持续下降,均差于对照药剂25%吡蚜酮30g处理区。由此可以看出,20%呋虫胺可溶性粒剂在高温干旱期间防治白背飞虱,表现有一定速效性,但持效性不佳,差于常用药剂吡蚜酮防效,这与大田示范趋势相似。呋虫胺30g略优于20g的防效,但差异不显著。

表1 各处理对白背飞虱的防效

2.3 褐飞虱防效

表2显示,防治褐飞虱效果,药后6 d,呋虫胺30g,20g处理区校正防效分别达88.0%, 75.0%,以30g处理区优于20g处理区,但防效均高于对照药剂吡蚜酮处理区,经最小显著极差法比较,3个药剂处理间无显著差异。药后14 d,呋虫胺30,20g处理区校正防效比药后6 d明显提高,其中呋虫胺30g处理防效95.1%,20g处理防效83.1%,二者无显著差异,但呋虫胺30g处理防效显著优于对照药剂25%吡蚜酮30g处理区。药后22 d,呋虫胺30g处理防效仍达91.2%, 20g处理防效73.1%,其中呋虫胺30g处理优于20g处理区和对照药剂吡蚜酮处理区,但经最小显著极差法比较,3个药剂处理间无显著差异。综合2次施药后的情况看,呋虫胺在高温干旱缓和后防治褐飞虱,表现为速效性与持效性兼具,总体防治效果良好,明显优于白背飞虱的防效,防效随用药量增加而提高,优于常用药剂吡蚜酮防效。

表2 各处理对褐飞虱的防效

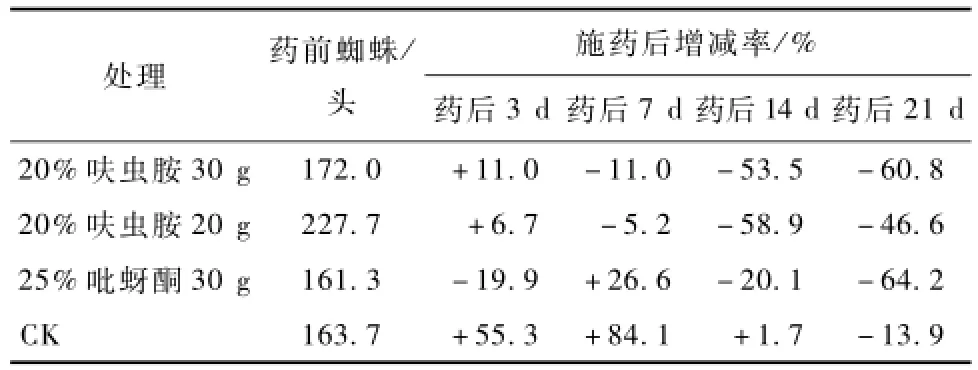

2.4 蜘蛛消长情况

由表3可知,施药后蜘蛛增减率看,呋虫胺对蜘蛛影响慢于对照吡蚜酮,在药后3 d未显影响,药后7 d开始下降,药后14 d蜘蛛量进入下降高峰,减退率达53.5%~58.9%,呋虫胺30和20g处理间差异不大,到药后21 d呋虫胺30g处理区蜘蛛减退率大于20g处理区,与对照药剂吡蚜酮减退率相仿。总的看,呋虫胺对蜘蛛有一定影响,施药后21 d未能恢复到施药前蜘蛛量,影响度与吡蚜酮接近。

表3 各处理对稻田蜘蛛消长的影响

3 小结与讨论

试验表明,20%呋虫胺可溶性粒剂在单季晚稻上施药2次未见药害症状,表明该药剂对水稻生产是安全的;对天敌影响与常用药剂吡蚜酮相仿。对稻飞虱防效随着用药量增加而提高,其中防治白背飞虱的速效性优于常用药剂吡蚜酮,但持效性明显差于常用药剂吡蚜酮;防治褐飞虱速效性和持效性兼具,并优于常用药剂吡蚜酮。总的来看,20%呋虫胺可溶性粒剂效果对褐飞虱控制作用明显强于控制白背飞虱作用,适于作为水稻褐飞虱防治药剂,在水稻生产上应用。在防治技术上,20%呋虫胺可溶性粒剂每667㎡用药量建议推荐30g为宜,并喷足药液量,掌握在低龄若虫盛发期用药,确保防治效果发挥。

[1] 邓为红,户和良,刘剑青,等.不同药剂防治水稻白背飞虱药效试验[J].现代农业科技,2012(3):202.

[2] 王彦华,陈进,沈晋良,等.防治褐飞虱的高毒农药替代药剂的室内筛选及交互抗性研究[J].中国水稻科学, 2008,22(5):519-526.

[3] 林仁奎,邹华娇,吴德飞.氟啶虫胺腈对褐飞虱的田间防治效果[J].农药,2012,51(8):619-620.

[4] 蔡丰收,周承松.烯啶虫胺防治水稻飞虱试验效果分析[J].绿色科技,2011(10):73-74.

(责任编辑:张瑞麟)

S 435.112文献标志码:B文章编号:0528-9017(2014)05-0701-02

2014-02-07

董涛海(1956-),浙江绍兴人,高级农艺师,从事农作物病虫害预测预报和防治技术推广与研究工作。E-mail:s x dt h108 @163.com。

文献著录格式:董涛海,章小根,姚张明,等.呋虫胺防治稻飞虱田间药效试验[J].浙江农业科学,2014(5):701-702.