古汉语处置句同“以”的关系及基本结构格局

2014-02-14邓昌荣

邓昌荣

古汉语处置句同“以”的关系及基本结构格局

邓昌荣

(韶关学院文学院,广东韶关512005)

古汉语处置句与以字式的关系甚密,处置类和致使类两类处置句都与以字式存在繁衍、类推关系。其中处置类与工具方式类以字式有密切联系;致使类则和致使义以字式功能相似。它们之间的这种联系,是由汉语特有的两种基本结构格局决定的。

以字式;处置句;致使;繁衍类推;自动与使动

处置式是指施事对“将、把”等介词后的名物处置以某种动作的句式。处置式的产生和演变是“汉语语法走向完善的标志之一”[1]415。因此处置式一直是汉语学界研究的热门话题。以往对处置式的研究,主要包括两大内容:

一是从历时角度,研究处置式的产生及其演变过程。对于处置式的产生,学界大体同意王力先生的看法,认为“大约在第七世纪到第八世纪之间”[1]411。对其演变过程,则看法不一。其中影响较大的主要有以下两类:

一类是单源说。持此看法者,有的认为纯粹动词“将/把”用在“Vj/VB+O1+V2+O2”①为表述方便,文中一些概念分别用符号表示,动词“将”:Vj;动词“把”:VB;动词/动词短语:V/Vp;名词/名词短语:N/Np;宾语:O;补语:C;加括号的项,如“(+C)”,表示其中的成分可出现也可不出现。这样的连动式中,逐渐虚化为工具语,又从工具语继续语法化而导致处置式产生。有的认为“以”字式是处置式的更早期形式,而后来的将字句、把字句,则不一定是从动词“将”或“把”构成的连动式演变而来,“只不过是随着语言的不断发展,介词的替换而已”[2]。日本汉学家太田辰夫先生也认为中古处置式的“把/将”字式大多能用“以”替换[3]。

另一类是多源说。最有影响的是梅祖麟先生的研究。梅先生将中古处置式分为甲、乙、丙三种类型,并分别考证其不同来源。甲型为双宾语结构,又可细分为三小类:“处置给…/处置作…/处置到…”,其演变途径虽不尽相同,但都与上古“以”字相关。乙型则与受事主语句关系密切,“去掉了‘把’或‘将’,便是受事主语句;反之,受事主语句加上‘把’字或‘将’字,就形成处置式。”丙型是旁支,不是主流,大致是通过省略“VB+O1+V+O2”中的“O2”而来[4]。这一研究尽管还有可商榷之处,然而匠心独到。此后,许多学者都在此基础上致力于探讨处置式的不同来源,多源研究基本取代了单源研究。

二是从共时角度,研究处置式的类型。在这方面,多数研究者仍以梅先生的研究为基点,或探讨处置式的新类型及其形成机制,或探讨更科学的分类标准。看法不少,而分歧不大。

前贤时学对处置式的研究可谓硕果累累。笔者只是沿着前人开辟的道路,拟就古汉语处置句②拙文不言处置式,而说处置句,是因为一般认为,由虚词将/把等构成的有处置作用的句式才是典型的处置式,而“以”字类不属于此列。因此姑且称之为处置句。同上古“以”字的关系再作一个探讨。

一、处置句同“以”的关系

“以”是古汉语用法较多且较灵活的虚词,常用作介词、连词;即使作实词,也有几种意义和词性。这些意义有的是词汇义,有的是结构义。正是这种灵活多样的语义和用法,决定了它与其他词构成“以”字结构(下简称“以字式”)后,也可表示下面多种语义关系:

A组:(主语)+以+(N1)+V+(N2)

(1)君王不以鞭棰使之。①本文使用的材料除注明的以外,皆录自文渊阁《四库全书》电子版,韦昭注《国语·卷十九吴语》。

(2)莫如此以环瑱通相问也。

(3)以人为镜,见成败;以水为镜,见形而已。

(4)将以伐齐。

(5)越人分为二师,将以夹攻我师。

(6)孤将以举大事。

(7)吾何面目以见员也?(以何面目)

(8)天若不知有辠,则何以使下国胜。(以何)

(9)春秋皮币、玉帛、子女以宾服焉。(以春秋皮币、玉帛、子女)

这组以字式,“以+(N1)”是动作行为的方式或工具;“V+(N2)”是动作行为的目的或结果。“以”相当于“用、拿或把”。(1)-(6)例的“以”,尚未完全虚化,与动词构成连动式;(4)-(6)例省略了“N1”。后三例的“N1”置于“以”前,意义显然已趋虚化。尽管如此,这组以字式与其后Vp构成的语义关系则相同,都表示动作方式与所及目的之间的联系。

B组:V1+以+V2+N

(10)求以报吴。

(11)行赂以乱军。

这组以字式,“以”通常被训为连词“而”,用以连接有先后顺序的两种行为,后一行为往往是前一行为导致的目的或结果。其实,这个“以”与A组省略宾语或宾语前置的“以”用法相类。例(10)为“求(之)以报吴”;例(11)为“以行赂乱军”。

C组:以+使动词+施事

(12)三岁于沮、汾以服吴、越。(以使吴、越归服)

(13)三军皆哗扣以振旅,其声动天地。(以使军威大振)

(14)用命孤礼佐周公,以见我一二兄弟之国,以休君忧。(以使我们能与同姓诸侯国相见,使国君消除忧患。)

(15)今齐侯任不鉴于楚,又不承共王命,以远我一二兄弟之国。(导致我们同姓诸侯国关系疏远。)

这组以字式,“以”后是一个使动词,使动词后的“Np”是施事或当事,“使动词+Np”则是被某一条件致使的结果。于是,“以”便在这种结构模式中被赋予了“致使”义。若删去“以”,动词虽仍有使动义,但只能一般地表示行为的连续;加上“以”,前动作致使后行为产生某种结果的趋向就被凸现出来了。

甚至在施事或当事隐去的情况下,“以”字仍能在隐含使动意义的结构中被赋予“致使”义。例如:

D组:

(16)大夫种勇而善谋,将还玩吴国于股掌之上,以得其志。

(17)越大夫种乃倡谋曰:“吾谓吴王将遂涉吾地,今罢师而不戒以忘我,我不可以怠也。……”

(18)阙为石郭,陂汉,以象帝舜

(19)譬如农夫作耦,以刈杀四方之蓬蒿,以立名于荆。

(20)今会日薄矣,恐事之不集,以为诸侯笑。

(21)使淫乐于诸夏之国,以自伤也。

(22)越人分为二师,将以夹攻我师。

(23)乃不待旦,亦中分其师,将以御越。

(24)寡人其达王于甬句东,夫妇三百,唯王所安,以没王年。

(25)王总其百执事,以奉其社稷之祭。

这类以字式的“以”后,大都留有一个使动作发生的施事遗迹。如:

大夫种勇而善谋,将还玩吴国于股掌之上,以(施事)得其志。

“以(施事)得其志”就是“以(之)得其志”。这类结构中的“以”字,都含“致使”义,可用“使、让”替换;Vp前隐含的施事,可以在句中其他位置出现,也可以不出现。因此,这组句子一般都可以进入以下变换矩阵,而基本意义不变:

以得其志→以(之)得其志→使(之)得其志

以忘我→以(之)忘我→使(之)忘我

以怠→以(之)怠→使(之)懈怠

以自伤也→以(之)自伤→使(之)自伤

以夹攻我师→以(之)夹攻我师→使(之)夹攻我师

以没王年→以(王)没年→使(王)没年

以御越→以(之)御越→使(之)御越

以为诸侯笑→以(之)为诸侯笑→使(之)为诸侯笑

以立名于荆→以(之)立名于荆→使(之)立名于荆

以象帝舜→以(所筑之台)象帝舜

→使(所筑之台)像帝舜陵墓

以奉其社稷之祭→以(之)奉其社稷之祭

→使(之)奉其社稷之祭

值得注意的是21例,“使”、“以”分别用于上下句,“以”的致使义比其他各例更明显。此外,在这类以字句中隐含的“Np”大都是兼语,所以,若删去“以”,其语义关系大致不变:“得其志”犹“其得志”;“忘我”即“(吴)忘我”;“象帝舜”犹“(所筑之台)像帝舜陵墓”;“立名于荆”即“(吴)立名于荆”。当然,缺少“以”,这种结构自然也就没有了强调“前一动作致使产生后一行为结果”的意味。这说明不仅“以”字在这类结构模式中获得了“致使”义,而且又将致使义反作用于结构。在笔者所收集的语料中,甚至还有直接表致使义的“以”:

(26)传曰:“王缢,申亥以其二女殉而葬之。”

此“以”,可用“使、让”替换;且不可删去,若删去则不成句(*申亥其二女殉而葬之)。这类例句,虽鲜有,但至少给人们提供了词义演变的一些信息:词在结构中被赋予的意义,久而久之,完全有可能被转为词汇义。这并非孤例,在其他古文献中亦有类似用例:

(27)以能问于不能,以多问于寡。(论语·泰伯)[5]261

(28)以万乘之国伐万乘之国。(孟子·梁惠王上)[5]441

这两例与(26)例相似,“以”可直接被“使/让”替换,是使动句。若删去“以”,则是自动句。

以上四组以字式,不是相互对立的,而是互为条件、逐步推演的。A、B两组可为一类,具有使用某一工具或方式导致某一目标或结果实现的作用,这是以字式最常见的用法。可名之为“方式类以字式”。而某一行为使某一目标或结果得以实现,又总是离不开主、客观因素的致使,于是,用在这类结构中的“以”字便常与使动词结合,并因此而获得了结构赋予的“致使义”,由此逐渐繁衍出了C组及D组以字式。可称之为“使动类以字式”。

这两大类以字式,又分别与处置类和致使类两类处置句有密切联系。请看:

处置类处置句:

(29)昔天以越赐吴,而王弗受。(将越赐给吴。)

(30)勾践愿诸大夫言之。皆以情吿,无阿孤。(把实情相告。)

(31)今王非越是图,而齐、鲁以为忧。(把齐、鲁两国作为忧患。)

(32)以其私卒君子六千人为中军。(把亲兵君子六千人组编为中军)

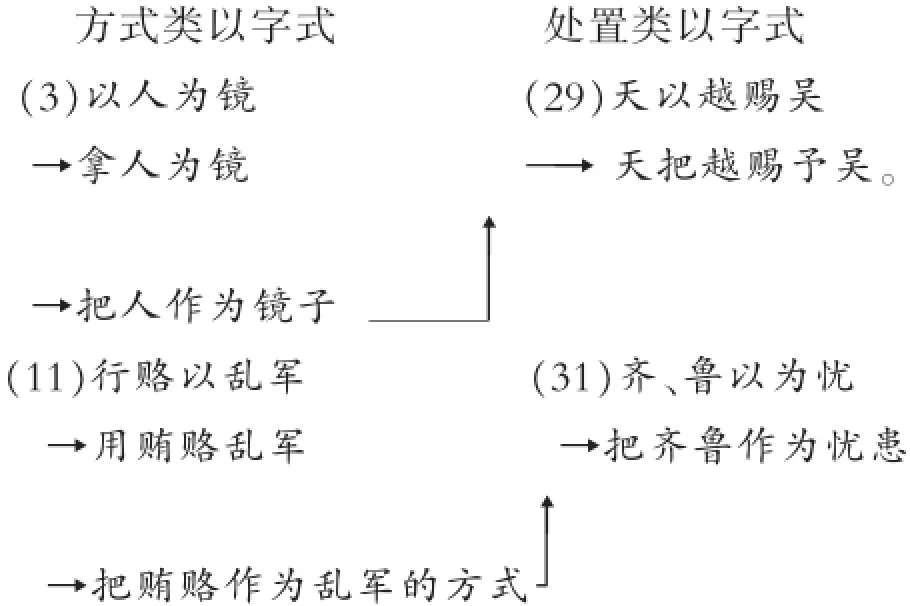

这组处置句显然是从处置义以字句推演而来。因为方式或工具常常是被处置的对象,因此“以”字也就常与具有处置作用的动词(如例句中的赐、告、为等)结合,“以”便获得了介词“把”的固定义,句子就具有了明显的处置功能。再以下列图示明之:

尽管例句中的方式类以字式尚不能跟处置类以字式构成一一相对的格局,但是它们隐含意义的密切联系则是不容忽视的。

致使义处置句:

(33)吴为不道,求残吾社稷宗庙,以(之)为平原,不使血食。

(34)有父母耆老而无昆弟者以吿。

(35)以(之)焚其北郛焉而过之

例(33)-(35)是一组致使义处置式。既然“以”在使动类以字式中能获得致使义,那么,从理论上说,它也同样可以在致使义处置句中获得致使功能,“以”也可以分别用“把”和“使/让”来变换。请看下列变换矩阵:

以(之)为平原

→使/让(吾社稷宗庙)夷为平地

→把(吾社稷宗庙)夷为平地

有父母耆老而无昆弟者以吿

→使/让有父母耆老而无昆弟者来告孤

→把有父母耆老而无昆弟者告(孤)

以焚其北郛焉……

→使/让其北郛焚烧后……

→把其北郛焚烧后……

显然,上述变换矩阵是可以成立的。致使义处置句与使动类以字式一样,“以”后都有一个或隐或显的兼语,删去“以”其基本意义都大致不变。这说明使动类以字式跟致使义处置句存在相互类推的关系。而类推能力正是人类的基本认知能力之一,“人们正是依靠这些基于体验之上形成的主要认知能力和认知方式,逐步形成了概念结构,并在此基础上创造出各种语法构造。”[6]

事实上,古今不少学者对“以”字这种由类推导致的致使功能已有一定认识。例如:

《战国策·秦策一》:“向欲以齐事王,使攻宋也。”高诱注:“以,犹使也。”

《左传·文公三年》:“庄叔以公降拜。”

《孟子·公孙丑上》:“管仲以其君霸,晏子以其君显。”[5]445

杨伯峻先生言:“‘以’有‘助使’义。意谓管仲助使其君(桓公)称霸天下,晏子助使其君(景公)名扬诸侯。”[5]445

若“以”前有助动词,“以”的这种助使功能会更突出,如:《孟子·梁惠王下》:“然则小固不可以敌大。”马建中说:“‘小固不可以敌大’者,犹云‘小故不可以之敌大’也。”[7]“以之敌大”就是使之敌大。

处置句何以能跟以字式产生这样的联系呢?笔者认为,这是由汉语句式的基本结构格局决定的。

二、处置句的基本结构格局

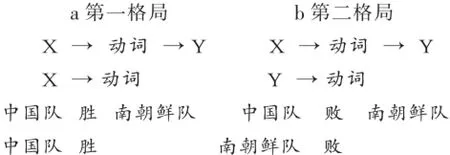

徐通锵先生认为:“根据一种语言有定性范畴的特点,我们认为汉语语义句法的基本句式是自动和使动。”[8]徐先生曾转引过吕叔湘先生对汉语句式两种结构格局的描写:

吕先生虽未明确指出它们具体是什么格局,却以此例肯定了汉语句式存在两种不同格局。徐先生明确指出这就是汉语的两种基本句式:a为自动句,b是使动句。

徐先生指出:“从语义上说,使动是汉语语义句法的一种重要句式,它和自动句的语义差异主要是:自动句对受事产生的影响是明的,处于动字前的位置,如:‘中国队大败南朝鲜队’的‘中国队’,……使动句的力量是‘暗’的,句中没有出现相关的结构成分,如‘南朝鲜队(大)败了’,不是南朝鲜队自己愿意‘败’,而是有一种力量使它‘败’,只是这种力量没有‘明’说出来,在这种情况下,有定性的受事移至句首,形成所谓受事主语句。”[8]这段话至少让我们得到了以下两点启示:

第一,使动句与自动句是汉语语义句法中相互对立的两种基本句式。自动句的主语是施事;使动句则是受事,因为使动句的显性主语其实是受制于隐性施事的。

人们之所以对自动句习以为常,却忽略了与之对立的诸如“中国队大败南朝鲜队(中国队使南朝鲜队大败=南朝鲜队大败)”之类的使动句,是因为使动句与自动句的对立在现代汉语中已成遗迹,或只有少量存在(如丰富业余生活之类),人们已经不大去关注处于“暗”处的结构成分。然而,在古汉语中自动与使动的对立则是成系统的。例如:

(36)宋小而齐大,夫救小宋而恶大齐,此人之所以忧也,而荆王悦,必以坚我也,我坚而齐敝,荆之所以利也。(韩非子·说林上)

(37)郑皇戌使如晋师,曰:“……子击之,郑师为承,楚师必败。”彘子曰:“败楚服郑,于此在矣,必许之。”(左传·宣公十二年)

(38)群公子皆鄙,唯二姬之子在降。

(39)大国无厌,鄙我犹憾。(左传·成公十八年)动词“救”、“恶”、“败”,形容词“坚”,名词“鄙”,分别用在自动句和使动句中。“救小宋”、“我坚”、“败楚”、“群公子皆鄙”是主动句,“恶大齐”、“坚我”、“楚师必败”、“鄙我”是使动句。汉语的名、动、形容词大多能形成这样的对立。而且非唯名、动、形构成的句式如此,其他词构成的句式亦如此。无论句型怎样千变万化,而支配这种变化的基本结构格局却不会轻易改变。上文讨论过的以字式和处置句在语义上都存在这两种对立。如以字式的A、B两组像“君王不以鞭棰使之”、“行赂以乱军”之类的句子都是自动句;C、D两组像“三军皆哗扣以振旅”、“阙为石郭,陂汉,以象帝舜”之类的句子都是使动句。处置句同样存在这种语义对立。如33例:“吴为不道,求残吾社稷宗庙,以(之)为平原,不使血食。”就是这两种基本结构的语义对立。

中古、近古的将/把字式处置句也有这种对立。例如:

(40)心将潭底测,手把波纹裹。(皮日休诗)[1]411

(41)莫将天女与沙门,休把眷属恼人来。(变文)[1]411

(42)偏又把凤丫头病了。(红楼梦)[1]414

(43)将那一舱活鱼都走了。(水浒传)[1]414

例(40)是主动句,(41)是主动与使动语义的对立,(42)和(43)都是使动句。这种现象正说明了“语言现象的易变性和结构格局的稳固性”[8]。

由此可见,尽管汉语句式在发展演变,但始终离不开潜在的两种基本格局的影响。上古“以”字在处置句中能获得致使义,主要就是由汉语这种特有的基本结构所赋予。久而久之,这种结构义也有转化为词汇义的可能。

第二,从表层结构来看,自动和使动同形,但从深层语义结构来看,它们却同形异构。“有很多语法规则在历史上却是从这种使动结构中脱胎而来的。”[8]

处置句就是如此脱胎而来。当以字后的“Np1”是受事时,“以+(Np1)+V+Np2”便是自动结构,如:“昔天以越赐吴”。由于“以”的提宾强调作用,它的语义主要指向受事“越”。“昔天以越赐吴”就是“昔天赐越予吴”,“以越赐吴”显然是自动结构的一种变异。而当以字后的“Np1”是兼语时,“以+(Np1)+V+Np2”则是使动结构,如:“以(之)为平原”,就是“把/使(吾社稷宗庙)夷为平地”。这是外力“吴”致使“NP1”变成“NP2”,动词“为”的语义主要指向“NP2”。所以,“以(之)为平原”,是使动结构的一种变异。

一般而言,以字式处置类大多可变换成自动结构,而致使类则大多能与使动结构变换。这正说明不管汉语句式怎样千变万化,而其基本结构格局则是基本稳固的。

[1]王力.汉语史稿[M].北京:中华书局,2003.

[2]陈初生.早期处置式略论[J].中国语文,1983(3):201-205.

[3]太田辰夫.中国语历史文法[M].蒋绍愚,徐昌华,译.北京:北京大学出版社,2005:241-242.

[4]梅祖麟.唐宋处置式的来源[J].中国语文,1990(3):190-207.

[5]杨伯峻.古汉语虚词[M].北京:中华书局,2000.

[6]王寅.认知语法概论[M].上海:上海外语教育出版社,2006:11.

[7]宋绍年.马氏文通研究[M].北京:北京大学出版社,2004:226.

[8]徐通锵.自动和使动——汉语语义句法的两种基本句式及其历史演变[J].世界汉语教学,1998(1):11-65.

The Relationship Between Dispositional Sentences of Ancient Chinese Language and“Yi”Along with Basic Structural Analysis

DENG Chang-rong

(College of Literature,Shaoguan University,Shaoguan 512005,Guangdong,China)

By demonstrating the relationship between the dispositional sentences of Ancient Chinese Language and the“Yi”structure,this essay shows that the two kinds of dispositional sentences-dispositional and causativeboth have analogy logic with“Yi”structure.One kind is dispositional verb which has close connection with the“Yi”which is used to show an disposition;the other is causative verb which has similar function with“Yi”which is used to show a cause.This kind of relationship is caused by the two basic structures of Chinese language.

“Yi”structure;dispositional sentences;bring about;the autonomous and the causative

H109.2

A

1007-5348(2014)03-0079-05

(责任编辑:吴有定)

2013-12-28

邓昌荣(1954-),女,湖南衡山人,韶关学院文学院副教授,主要从事汉语研究。