论我国保护性转向发展性的流浪儿童救助模式

2014-02-13冯元刘玉兰

冯元,刘玉兰

(1.南京特殊教育职业技术学院公共管理系,江苏南京 210038;

2.常州大学社会工作系,江苏常州 213164)

论我国保护性转向发展性的流浪儿童救助模式

冯元1,刘玉兰2

(1.南京特殊教育职业技术学院公共管理系,江苏南京 210038;

2.常州大学社会工作系,江苏常州 213164)

深入分析近20年我国流浪儿童救助实践发展脉络,发现我国流浪儿童救助的主导模式为保护性救助,即将流浪儿童视为需要保护的特殊弱者或视为引起社会问题的风险因素,对他们采取封闭式的保护或强制性的管控,这种模式并不能有效促进流浪儿童个性发展与社会回归。该文在比较分析“问题视角”与“优势视角”的核心要素后,将优势视角的核心理论——抗逆力理论引入流浪儿童研究中,试图在该理论视域下构建新型发展性流浪儿童救助模式,并提出基本构建策略与路径。

流浪儿童;社会工作;抗逆力;社会福利

一、20年流浪儿童救助发展概况与模式转换

我国流浪儿童议题始于20世纪90年代,1992年颁布的《九十年代中国儿童发展规划纲要》作为我国一项重要的儿童社会政策,较早地关注了流浪儿童群体,提出要“妥善安排流浪儿童的生活和教育”[1]。此后,流浪儿童救助越来越受到政府的重视。1995年,民政部在宝鸡、岳阳、贵阳、郑州、合肥等10个城市的收容遣送站设流浪儿童救助保护中心,开始对流浪儿童开展专门化救助试点工作。2003年,“孙志刚事件”将流浪乞讨救助制度改革推入国家政策议题,我国取消了强制性的收容遣送制度,随即实施了自愿性的社会救助制度。此后,我国流浪儿童救助在政策制定与实施,机构建设与能力提升,理论研究与发展三个方面取得显著成绩。第一,构建了具有中国特色的流浪儿童政策体系。2006年是我国流浪儿童救助政策发展的关键年,《关于加强流浪未成年人工作的意见》、《流浪未成年人救助保护机构基本规范》相继出台,为促进流浪儿童救助工作专业化和规范化发展奠定了政策基础。此后,有关流浪儿童救助的政策得到快速发展,基本建立了一套机构救助的政策体系。第二,构建了以救助机构为主体的全国性救助网络。各地在关停收容遣送站的同时,通过新建、改建的方式设立救助管理站和流浪儿童救助保护中心,到2003年底我国共有救助管理机构864个,救助流浪乞讨人员63.5万人次①数据来源:民政事业发展统计公报。民政部网站:http://cws.mca.gov.cn/article/tjbg/。流浪儿童专门救助机构建设得到迅速发展,截至2005年底,我国共有救助管理机构1 079家,其中流浪儿童救助保护中心有130家,但其中128家是附设在救助管理站中的,流浪儿童救助床位5 000余张,每年能救助流浪儿童11.4万人次、16天以内的食宿②数据来源于《“十一五”流浪未成年人救助保护体系建设规划》。。到2012年底我国共有2 031家救助管理机构,其中流浪儿童救助保护中心261家,救助床位1万张,该年共救助流浪儿童15.2万人次。经过“十一五”的规划建设,我国基本建立了一套覆盖全国县级城市的流浪儿童救助网络。第三,初步形成了流浪儿童学术研究议题。流浪儿童学术研究兴起于20世纪90年代,张齐安、张明锁、刘继同、王思斌等学者对流浪儿童议题进行了相应的研究,促使流浪儿童问题逐步成为学术界比较关注的一个议题。此后,薛在兴、程福财、毕伟、冯元等一批青年研究者对流浪儿童群体进行了较为深入的研究。从1990年到2013年10月,中国知网中的中国学术期刊网络出版总库共收录737篇以“流浪儿童”为主题的论文,其中篇名中含“流浪儿童”字段的有287篇。学者们从社会学、社会福利、社会政策、社会工作以及法学、管理学等不同学科视角对流浪儿童议题进行了研究。

我国儿童流浪的问题化与改革开放进程相伴生。改革开放30多年来,我国城市化、工业化、现代化进程加快,出现了“经济体制深刻变革、社会结构深刻变动、利益格局深刻调整、思想观念深刻变化”的新形势,由于经济发展与社会建设未同步,导致“当前我国的经济结构已发展到工业社会的中期阶段,而社会结构却仍处于工业社会的初级阶段”[2],这促使我国在进入当前改革关键期的同时遭遇了社会问题与社会矛盾凸显的风险社会期。儿童流浪就是在这种背景下迅速成为一个不容忽视的社会问题。自20世纪90年代以来,流浪儿童救助便成为社会治理的一个重要领域,其工作的深层理念就是将流浪儿童问题作为一种社会问题进行有效的控制和治理。这种“问题视角”下的流浪儿童政策制定、救助机构建设、救助工作实施的目标是不断减少儿童流浪,直至消除。而其指导思想中全面强化了流浪儿童的弱势化和问题化,强调流浪儿童的问题需要治理,认为流浪儿童缺乏能力,其思想、行为等需要矫正。因此,长期以来,我国的流浪儿童救助政策与救助实践遵循的是一种保护性的救助模式,强调儿童在流浪中存在遭受饥饿、歧视和排斥等风险,并会衍生诸如偷盗、恶性乞讨、犯罪等反社会行为。因而对流浪儿童实施强化性的救助,反思近20年的流浪儿童救助实践,我们不难发现,流浪儿童始终处于“被保护”与“被救助”中,他们缺乏相应的主体地位和作用空间,从某种程度而言,政府和社会在保护流浪儿童权益的同时,又将流浪儿童推至一个能力不足与地位低下的社会边缘地位。

近年来,随着我国提出和实施构建社会主义和谐社会与推进以改善民生为重点的社会建设等战略任务,国民的幸福感和生活质量提升成为政府政策和工作的重要追求目标。因而,以促进社会成员更好地获得物质的、精神的和社会需求满足的社会福利制度改革被提上议事日程。与以往的“修修补补”社会福利制度改革不同的是,当前我国社会福利制度已经由过去的以民政福利和单位福利为基本的补缺型社会福利制度转向以满足社会成员需要的适度普惠型社会福利制度[3]。建设民生为本的制度是社会建设的创新点[4],各项教育、医疗、住房、救助、就业等制度的建设与完善,针对老年人、残疾人、妇女、儿童等群体的社会福利制度的建设与完善将是社会建设中创新的必要路径。其中,儿童福利作为社会福利制度的重要组成部分,以2010年国家对孤残儿童实施福利津贴政策为标志,迎来了儿童福利制度的快速发展。随着儿童福利理念的普及和儿童福利政策的实施,在流浪儿童救助领域中也开始了创新与转型探索。近年相继出台的流浪儿童救助政策越来越关注流浪儿童的主体性和发展性,救助机构与救助人员逐步树立“流浪儿童为中心”的工作理念,开始注重流浪儿童及其家庭需要评估,开始重视流浪儿童的“话语权”及其合作关系构建,开始重视流浪儿童自身潜力的激发和能力的提升。

事实上,这一转变是我国以人为本的社会建设和适度普惠型社会福利制度发展必然,社会工作作为社会建设的主力军,作为社会福利制度的传递者,也必然成为流浪儿童救助创新和流浪儿童福利制度构建中的主体参与力量。从当前的发展趋势而言,依托社会工作推进流浪儿童救助创新已成为流浪儿童救助领域中广泛的共识,社会工作在流浪儿童救助创新与转型过程中将发挥理论指导与直接推手的作用。在深圳、广州、上海、南京、郑州、成都等地的流浪儿童救助创新中,社会工作的主导作用已然逐渐凸显。社会工作价值观、方法和技术开始在流浪儿童救助实践中得到应用和发展。社会工作理论中的优势视角理论中抗逆力理论视角为流浪儿童救助创新与转型提供了全新的思维、策略和路径。“优势视角”的引入和应用,逐渐解构了流浪儿童学术研究和实践探索中的传统“问题视角”,它不再将流浪儿童完全视为无能的、受伤害的、边缘的群体,也不再将儿童流浪完全视为社会问题。而是将流浪儿童视为充满能力和资源的能动主体,并将儿童流浪视为适应环境所做的选择。

二、问题视角主导下的传统保护性流浪儿童救助模式

问题视角是临床医学中常见的一种视角,医生将病人视为有问题的个体,通过专业的方法和技术进行诊断,提出相应的治疗方案和策略。由于我国社会改革和经济改革不同步,社会保障制度和社会福利制度严重滞后于社会经济发展要求和人民群众需要,导致大量的社会问题和社会矛盾产生,针对这些社会问题和社会矛盾采取的是“社会治理”方法和策略。因而,在我国的社会治理中,无论是社会政策制定与实施,还是社会建设实践与探索,基本采用的是“问题视角”。儿童流浪作为改革开放潮流中衍生的社会问题,也受到政府和社会的广泛关注,并对这一社会问题进行治理。问题视角是一种缺陷视角,将个体视为被动者、无能者、无用者,强调服务对象的脆弱性和低能性,特别关注服务对象“出现了什么问题”,工作者“应该怎么诊断和治疗”[5]。

儿童流浪产生了一系列的个人、家庭与社会问题。就个体而言,儿童进入复杂的社会中流浪,其容易遭受疾病、饥饿、胁迫、控制等风险,致使他们的人身财产和生命安全没有保障;他们长期在外流浪,不能在健康的家庭中成长,接受完整的学校教育,致使他们的人格发展不健全;因受教育不足而知识能力不足难以适应社会环境,其生存、发展和参与权益受到损害。对于家庭而言,儿童流浪容易导致家庭结构破裂,家庭情感关系受伤害,家庭对儿童的抚养功能和社会化功能中断,而儿童对于家庭的发展功能和照顾功能的预期受损;儿童作为家庭结构的基础和家庭发展的动力角色因儿童脱离家庭流浪而缺失,家庭将陷入更大的精神和物质贫困,并可能出现贫困的代际传递。对于社会而言,家庭作为社会最基本的单元,一旦因儿童流浪而出现问题时,这些家庭问题随之将衍生出社会问题。如儿童长期流浪引起儿童的自我发展能力与社会适应能力低弱会导致家庭的未来收入能力和生活质量下降;儿童为适应生存,往往会从事拾荒、乞讨、偷盗等边缘性职业,成为社会的边缘人群,促使社会差距和不公平现象更加恶化,儿童街头流浪对城市文明和市容市貌产生不良影响,流浪儿童违法行为将对他人造成伤害,并引起社会的不稳定。因而,在流浪儿童救助中,其指导理念主要是一种“问题治理”的原则。

在“问题视角”下形成的流浪儿童救助思想认为,儿童流浪是社会变迁中产生的一个越来越严重的社会问题,它对国家推行的“以人为本”的服务型政府构建和社会主义和谐社会构建产生一定的负面影响;儿童流浪容易促使儿童走上盗窃、抢劫、诈骗、贩毒、卖淫等违法犯罪的道路,成为“监狱的后备军”,对社会成员生命财产造成潜在的危险,从而减低社会的稳定性和安全性。同时,儿童流浪对儿童自身也产生巨大的危机,他们在恶劣和复杂的社会环境中可能会遭遇受冻挨饿,生病和感染传染病,被人控制从事违法活动,沾染不良的社会习气等身心受到伤害和生命安全受到危害的风险。因此,传统救助模式采取的主要策略是:建立全国性的救助机构网络,及时将流浪中的儿童强制性地送入救助机构;救助机构提供基本的生活照顾,以“护送返乡”为主要目标,将流浪儿童快速护送返乡;基于儿童生命安全的保障和机构风险的最小化,对流浪儿童实施保护性救助,将他们纳入严格的机构院舍式管理和救助程序中,不允许流浪儿童私自离开救助机构,也不允许流浪儿童行使自愿放弃救助的权利;部门协作的主要目标是解救被拐卖、拐骗儿童,并将他们快速纳入机构救助程序中。但这些救助模式缺乏多元化的服务合作和对流浪儿童的综合性救助。

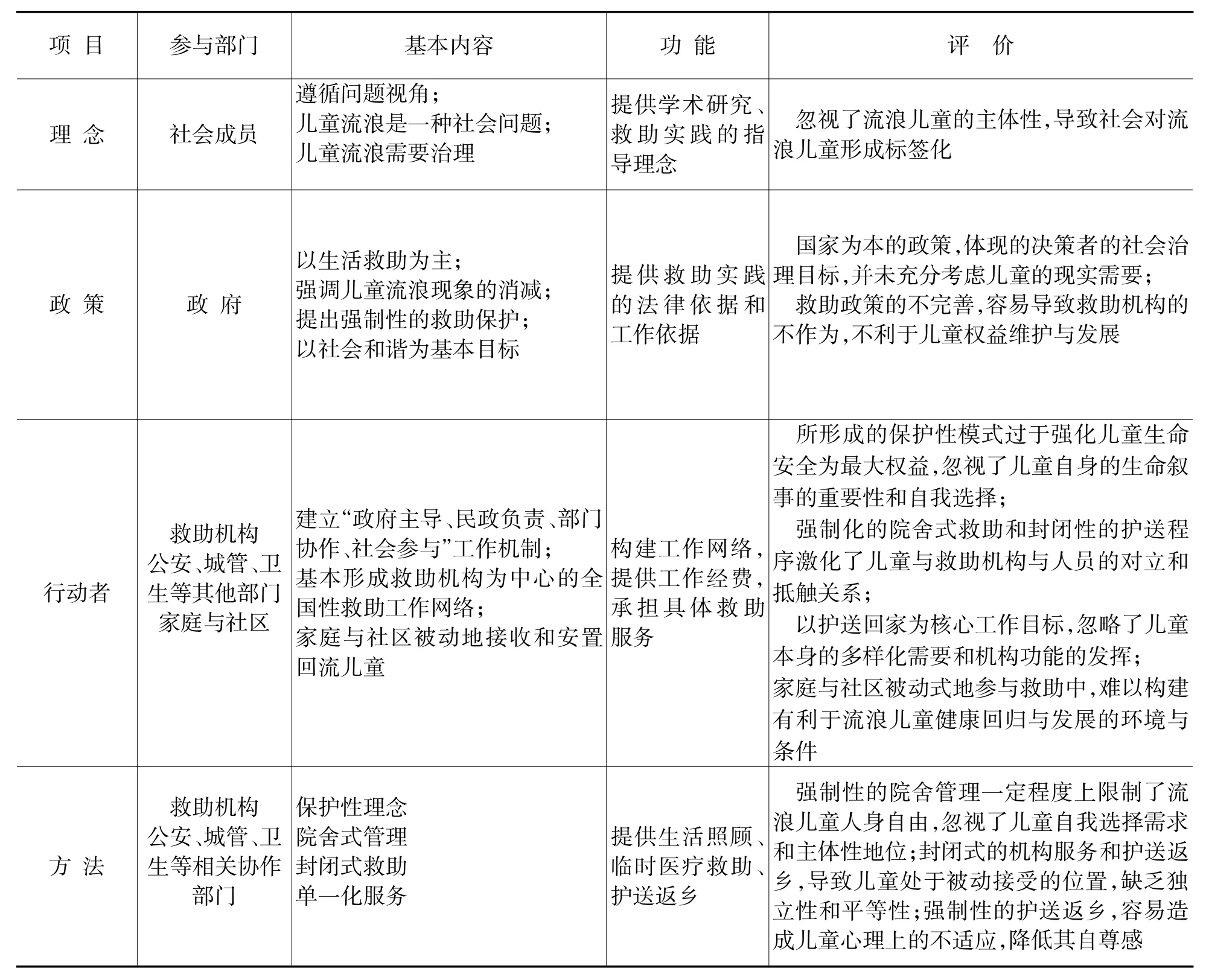

表1 问题视角下的流浪儿童救助模式的基本要素

反思传统的流浪儿童救助模式,其突出的问题是,重视儿童生命安全的保护,而忽略儿童的社会融入能力和回归后生活质量的提升;救助政策对救助机构的责任与风险承担规定不清晰,导致救助机构采取封闭式救助和快速救助,以规避流浪儿童受伤害或意外死亡所需承担的法律与舆论风险,儿童救助目标与机构自我保护目标相冲突的矛盾,致使救助机构不愿意作为或不敢作为,而流浪儿童的相关服务也不能得到有效提供;当前流浪儿童救助强调了政府部门之间的合作,却尚未搭建较好的政府与社会组织合作平台,导致儿童救助工作主体以民政救助机构为主,既存在工作力量不足又存在专业性不强的问题。

三、抗逆力视角下的发展性流浪儿童创新模式构建

优势视角(strengths perspective))是上世纪90年代在西方兴起的一种社会工作方法和服务策略,它提供了一种不同于传统的以问题为中心的方法,它认为每个人都具有优势和能力,每种环境都充满着资源,社会工作服务理想方式是工作者与服务对象建立平等合作的关系[6]。抗逆力,又称之为“心理弹性”、“复原力”,它是优势视角的理论内核,它以优势视角为分析范式,解构了传统问题取向的分析范式,不再将焦点落在关注风险带给个体的不良影响和问题,而是将焦点落在关注个体在面对风险时所拥有的资源和能力,从而实现了分析范式和干预策略的转型[7]。从表2中,我们可以看出问题视角和优势视角下的流浪儿童救助模式的不同。随着我国民生为本的社会建设发展和适度普惠型社会福利制度的发展,流浪儿童作为社会成员,其个体的价值和尊严,以及需要和诉求将会受到社会政策的关注,并会随着社会政策的改进而得到有效保障。因此,优势视角与其理论内核理论将成为流浪儿童救助工作创新与转型的重要理论支撑,并逐步构建抗逆力理论视角下的流浪儿童救助创新模式和路径。

表2 问题视角与优势视角下的流浪儿童救助比较

抗逆力是指个体面对困境时能够作出建设性、正向的选择和处理方法,将这一理论视角引入流浪儿童救助中,就是要帮助流浪儿童挖掘能力和资源,激发其对生活的期待和内在的潜力[8]。事实上,抗逆力理论视角注重流浪儿童的资源与优势的发展,其焦点在于激发流浪儿童的内在能力,促进其实现社会融合和克服困境,提高个体的社会生活质量和社会发展能力。因而,抗逆力理论视角所主导的流浪儿童救助模式创新,是由传统的保护性救助转向发展性救助。这种模式主要有以下几个核心要素。

第一,在救助理念上,将不断解构“问题视角”,取而代之为“优势视角”,在承认流浪儿童存在创伤、挫折和困境的同时,强调流浪儿童是具有尊严和价值、资源和优势的;将儿童流浪视为其抗拒家庭与社会的不当控制,积极回应生活中遭遇的挫折和不幸[9],寻求新改变的一种必要选择;将工作焦点投向寻找流浪儿童资源和优势,激发他们的价值感和能力感,鼓励和肯定他们的亲近社会行为。流浪儿童学术研究视角也应该进行转换,如果继续以“问题视角”对流浪儿童开展研究,将会对流浪儿童造成不利影响,使社会对流浪儿童歧视和标签化更为严重[10]。反之,如果通过学术界的努力,将”优势视角”转换为理论研究和实践探索的主流指导理念,将有助于为流浪儿童建立充满人文关怀和社会关爱的社会环境,有利于减少社会对他们的排斥、歧视和不理解,促进他们的社会融合。

第二,在救助政策上,要逐渐树立儿童视角,要倡导能力与问题、能力与环境、能力与平等三种策略,改变以往认定流浪儿童是无能的、脆弱的、需要保护的政策导向。救助政策需要逐步确定流浪儿童的主体性地位,尊重流浪儿童的价值和选择,在政策中确定流浪儿童在各个救助主体、救助环节、救助资源中所具有的不同程度的主体性角色和作用,为流浪儿童与政府、救助机构、社工机构、社区、家庭建立平等合作关系和政策依据。在政策中,要逐步引导社会和工作者正视流浪不是儿童自身的主要原因,是儿童针对自身困境和环境缺乏支持性资源的现实所作出的抗争性选择和回应。我们的政策需要引导人们和流浪儿童不是将焦点放在流浪儿童问题的搜寻和治理上,也不是对流浪儿童所遭遇的困境和产生的社会影响进行忽略,而是要透过这些危机和风险挖掘和整合流浪儿童的资源和优势,帮助其培养抗逆力。就外在环境资源整合角度而言,救助政策要逐步发展为流浪儿童福利政策,将流浪儿童的教育、医疗、住房、生活救助等社会保障制度建设纳入到儿童福利制度的整体规划和设计中,从而为流浪儿童提供积极的社会支持性资源。

第三,在救助方法上,救助机构和救助人员要消解在传统救助工作中的不平等、抵触性的关系,应该在接纳流浪儿童的基础上,与流浪儿童构建平等合作的伙伴关系,提供关爱和信任的救助环境,帮助流浪儿童共同探讨他所遭遇的现实困境和挫折,挖掘其个体与环节所具有的资源和优势;注重激发流浪儿童的自信力和能力感,培养其应对逆境的抗逆力;要将救助目标从救助数量的提升转向救助质量的提升。从文献回顾来看,我国近十年的流浪儿童救助数量和规模始终处于提升状态中,然而,救助质量上的提升却并不明显。因而,今后的救助应该注重流浪儿童的发展,根据每个儿童自身的优势与资源,提供个性化的动态救助,直至能够自主发挥其能力,良好地适应社会。

第四,在救助模式上,现有的救助模式主要是机构救助,既导致机构能力不足而难以满足流浪儿童个性化需要,又导致机构责任与风险过大而致使机构不作为或难作为的尴尬局面。院舍式救助和封闭式护送是当前机构救助的主导模式,流浪儿童始终处于被动接受救助的状态,他们的主体性和独立性得不到有效的尊重。再者,当前全国各地救助机构建立了护送返乡的工作激励机制,各地在对流浪儿童实施护送中,参与护送的工作人员将获得比较高的工作补贴。用机构救助人员的行话说“既是工作,也是福利”,不少救助机构的工作人员,其工作的重心不在于服务好流浪儿童,而在于多争取参与护送工作以便自身从中获益。因而,今后改革机构救助模式,一定要打破现有的“机构不死人,护送不跑人”的工作作风和理念,逐步改革和探索开放式救助模式。一是在完善政策法规的前提下,将院舍式的模式转换为开放式,逐步建立有条件的“自愿放弃”与“自由出入”的机构救助模式,有条件地尊重流浪儿童的自主权和选择权,促进流浪儿童与机构建设更为融洽的关系;二是要优化机构内服务,扭转现有的“快进快出”救助模式,根据流浪儿童的需要,为其提供不同的服务时间和服务内容,与流浪儿童建立契约式的合作关系,帮助流浪儿童参与机构内的生活安排和救助服务计划的制定和实施,提供有效的资源和条件,如采用积极的方式激励和肯定他们的亲近社会行为和态度,提供多种参与机构,与他们建立清晰稳定的边界,努力教授他们生活和学习技能,提供关怀与支持的受助环境,对他们提出较高要求,通过人性化、个性化的服务帮助他们提升能力,为回归社会做准备;三是要改革现有的护送制度,可以考虑将护送服务独立出来,通过政府服务购买等方式交由专业的社会组织和社会工作机构承接[11],将护送服务与流浪儿童回归后的动态支持连接起来,运用专业的社会工作机构,帮助流浪儿童返乡后进一步挖掘和利用流浪儿童自身和外在环境的资源与优势。此外,改革现有的护送制度,其目标也是提高机构救助的效率,将机构人员力量集中到机构服务上,努力提升救助服务。同时,这也是纠正部分救助机构和救助人员的利益至上理念、回归救助的公益性和服务性的重要举措。

第五,在救助主体上,要根据促进流浪儿童自身和外在环境的资源发挥优势作用的需要,构建政府、企业、社区与家庭、个人参与的多元救助责任主体和服务提供主体。随着儿童福利制度的建立和发展,流浪儿童救助主导模式将由机构救助转向社区救助。社区是一种微型化的社会,它吸纳了政府、企业、社会组织、社区、家庭和个人多方面的资源和优势,社区与救助机构相比,不仅具有丰富的资源,而且具有较好的开放性和包容性。同时社区救助具有伸缩性,儿童流浪的起点和回归的终点都是社区,因而在社区层面做好源头预防和早期干预,儿童流浪情况必然会减少。因此,构建社区为本的流浪儿童救助主导模式将是中国流浪儿童救助转型的方向和目标。社会组织,尤其是专业社会工作机构的专业性资源最为丰富,能够以更好的理念、方法和技术帮助流浪儿童发现和整合自身和外在的资源,能够更好地与流浪儿童建立专业的、平等合作的伙伴关系,促进流浪儿童理解和认识其困境背后的潜力和资源。

四、结论

机构为本的流浪儿童救助实践历程即将走过20年,纵观发展轨迹,无可否认的是机构救助产生了积极的作用。随着社会发展和流浪儿童需要的多样化,保护性的救助模式已经不能满足流浪儿童的实际需要,因而导致传统的流浪儿童救助政策和救助实践低效或失效。优势视角与抗逆力理论视角为流浪儿童救助创新提供了全新的理论视角和方法,为构建发展性救助模式提供了依据。我国流浪儿童救助领域的抗逆力理论探索和应用还不多,但其巨大的发展潜力和应用价值是不言而喻的。建立发展性流浪儿童救助模式将对民生为本的社会建设和推进适度普惠型儿童社会福利制度发挥积极作用。

[1]刘继同.中国儿童福利政策模式与城市流浪儿童议题[J].青年研究,2003,(10):34.

[2]陆学艺.当前中国社会结构与社会建设[J].北京工业大学学报(社会科学版),2010,(18):1.

[3]成海军.三十年来中国社会福利改革与转型[J].马克思主义与现实,2011,(1):181.

[4]彭华民.论民生为本的中国社会建设创新[J].社会工作,2013,(2):10.

[5]闻英.社会工作中问题视角和优势视角的比较[J].南阳师范学院学报(社会科学版),2005,(10):14.

[6]童敏.社会工作的能力视角——一种以人为本的研究策略[J].马克思主义与现实,2008,(1):114.

[7]刘玉兰.西方抗逆力理论:转型、演进、争辩和发展[J].国外社会科学,2011,(8):70.

[8]王丹丹,凤阳阳.抗逆力视角下的流浪儿童救助模式探析—以重庆市为例[J].中国青年政治学院学报,2013,(2):30.

[9]李静.从生活救助到就业支持——优势视角下残疾人福利的实现路径[J].南京大学学报(人文科学、社会科学版),2012,(6):68.

[10]王丹丹,谭鑫.中国流浪儿童研究问题视角的解构与建构[J].学术探索,2013,(7):133.

[11]冯元.转型期流浪儿童救助服务创新探讨——基于福利多元主义视角[J].长白学刊,2013,(1):139.

(责任编辑:任屹立)

On Street Child ren Relief from Protection-Oriented M ode to Development-Oriented M ode in China

FENG Yuan1,LIU Yu-lan2

(1.Department of Public Administration,Nanjing Technical College of Special Education,Nanjing 210038,Jiangsu,China;

2.Department of Social Work,Changzhou University,Changzhou 213164,Jiangsu,China)

A thorough analysis of the street children relief work in recent 20 years in China shows that the street children relief mode in China has been protection-oriented.Street children were regarded as a vulnerable group to be protected or a risk group prone to induce social problems,and therefore given enclosed protection or compulsory administration and control.Such protection-oriented mode could not promote the personality development and social return of street children.This paper first compares and analyzes the core elements from two theoretical perspectives of social work:“problem perspective”and“strength perspective”,and then applies the resilience theory,the core of“strength perspective”,to form a new development-oriented mode of street children relief as well as the basic strategy and approaches.

street children;social work;resilience;social welfare

D632.1

A

1671-0304(2014)03-0050-07

10.13880/j.cnki.cn65-1210/c.2014.03.013

2014-02-20

国家社会科学基金重点项目“中国社会福利制度发展创新”(09AZD040);江苏省社科基金重大项目“江苏省民生为本的社会建设与社会管理战略、体系与政策研究”(2010DXAXMO11);国家社科基金青年项目“生态系统视角下流动儿童权利保护与社会工作干预研究”(13CSH100)。

冯元(1982-),男,湖南长沙人,南京特殊教育职业技术学院讲师,主要从事社会福利、社会工作、流浪儿童研究;刘玉兰(1982-),女,四川泸州人,常州大学社会工作系讲师,南京大学博士研究生,主要从事社会福利、社会工作研究。