社会资本、媒介使用与城市居民的政治参与*

——基于2005中国综合社会调查(CGSS)的城市数据

2014-02-13曾凡斌

■曾凡斌

社会资本、媒介使用与城市居民的政治参与*

——基于2005中国综合社会调查(CGSS)的城市数据

■曾凡斌

采用2005中国综合社会调查(CGSS)的城市数据进行分析,发现对于城市居民来说,除了互惠因子对抗争性政治参与起负向影响外,社会资本的社会网络因子和互惠因子对政治参与的各种形式,包括投票政治参与、日常政治参与抗争性政治参与都起显著的正向影响。媒介使用里的新闻接触对政治参与的各种形式起正向影响,而媒介使用时间中仅有看电视的使用时间对居委会投票起正向影响,这表明,媒介使用里对政治参与产生正向影响的是其新闻接触情况,即关注新闻的程度,而不是媒介使用时间的长短。政策制定者可通过培育社会网络、互惠、新闻宣传来促使非制度化政治参与走向制度化政治参与,从而通过有序政治参与来扩大政体的合法性和保持社会的稳定。

社会资本;媒介使用;政治参与

引言

政治参与,作为现代社会的一个普遍存在的政治现象,历来受到政治学、社会学以及其他相关学科的广泛关注。政治参与最为经典的定义是亨廷顿和纳尔逊的“平民试图影响政府决策的活动”,其包括以下几个方面:(1)政治参与是实际行动而不包括心理和态度;(2)政治参与是指平民的活动;(3)政治参与仅指试图影响政府决策的活动;(4)政治参与包括试图影响政府的所有活动,而不管这些活动是否产生实际效果;(5)政治参与包括行动者本人自发的参与和行动者受他人策动而发生的参与两类行为,而前者为“自动参与”,后者为“动员参与”①。这一定义显示,研究政治参与主要研究平民试图影响政府决策的活动,即使这些活动没有产生成效,即政策效果,也同样予以研究。这跟传播学重点研究传播效果是不一样的。

在改革开放前,中国政治参与主要以动员参与为主,在改革开放之后,多样化政治参与逐渐呈现。史天健②利用20世纪80年代在北京的抽样调查数据,分析了在中国特有的国情和制度下,城市民众的多样化政治参与行为。城市是我国政治、经济的中心。了解当前我国城市居民的政治参与的状况及影响因素有利于了解发展中国家的社会转型期经济现代化和政治民主化的关系。本文采用2005中国综合社会调查(CGSS)数据对此进行研究,在利用这一数据的相关研究中,多来自于社会学或政治学的学者,很少来自于新闻传播学的学者,因此这方面是本文的创新。

一、文献综述与相关假设问题

在研究政治参与的影响因素中,社会资本是一个重要的变量,社会资本常从社会学和政治学的视角来分析。社会学视角的社会资本概念基本上把社会关系网络或特定的社会结构作为社会资本来看待。以此出发,学者们研究的重点是,置身于某种社会关系网络或社会结构中的个人,如何通过这种网络来获取各种政治的、经济的信息和资源,从而提高其社会经济地位。布迪厄认为社会资本是“实际的或潜在的资源的集合体,那些资源是同对某种持久的网络的占有是密不可分的,这一网络是大家熟悉的,得到公认的,而且是一种体制化关系的网络”③,在布迪厄那里,社会资本就是一种社会关系网络,常常建立在人与人的社会交往的基础上的,因此社会学视角的社会资本更多关注社会交往。政治学视角的社会资本概念以普特南的观点最具代表性,他认为,“社会资本是指社会组织的特征,诸如信任、规范以及网络,他们能够通过促进合作行为来提高社会效率”④,这一概念不仅从范围上包括了社会学视角的社会网络,而且也将信任及各种有利于促进社会效率的非正式的社会规范,如互惠性、合作等包括进去。政治学视角的社会资本在进行测量时常考虑两个指标:一个是信任,一个是参加社会活动和社团的频率(包括投票)。在以往的中国实证研究里,往往发现社会资本能显著地影响政治参与⑤。为此,提出下面一个假设:

假设1:社会资本正向影响城市居民的政治参与。

在现代社会中,媒介是除去家庭、学校、社会组织之外,公民学习政治知识、培养政治人格的主要的政治社会化途径。因此,媒介使用对公民的政治参与行为起着重要的影响作用。例如,McLeod提出媒介使用对政治参与行为有直接的影响作用,不过也有其间接作用,即通过媒介接触提高公民的政治知识和政治效能感,从而通过这些中介变量导致政治参与的提高。⑥Scheufele⑦分析了不同的大众媒介使用及其对政治参与行为的影响,发现对媒介硬新闻的接触对政治参与总体上起积极的主要影响。而国内的研究中,仇学英⑧发现接触大众传播媒介比较多的民众其政治参与态度就越积极,二者呈正相关关系。梁莹⑨发现公民对媒体的信任度对公民政治参与意识具有较为显著的影响,公民知情权的实现程度是其政治参与是否积极的重要影响因素。

不过也有研究认为媒介的使用可能造成犬儒主义的提升,造成公众对政治的冷漠与不关心。如卡佩拉和詹姆森发现政治新闻报道的内容激发了新闻消费者的政治冷漠和犬儒主义。⑩罗宾逊提出公众为了解政治新闻从而对电视形成了依赖,但电视媒体具有负向的和反政府的特性,因而强化了政治冷漠。(11)另外,有研究者更是指出大众媒介中的娱乐应用并不利于政治参与。如普特南(12)指出,尽管大众媒介能够提供公共话题,传播与政治和社会事务有关的信息,对媒介报道的讨论有助于集体意识的形成,不过,如果公民接触媒介中娱乐内容的时间过多,就会占据人们投身于社会公共事务的时间。相关研究显示使用传统媒介,特别是电视进行娱乐的行为无利于现实的政治参与。(13)而使用互联网来娱乐的行为也被发现导致无利于现实的政治参与。(14)

对于中国的相关研究显示,媒介使用与政治参与的关系是复杂的,会随着不同时期而有所不同。例如,通过分析1993年和1994年的调查数据发现,中国政府统一的新闻政策对政治信任产生了负向影响,(15)不过唐文方则通过1999年六个城市的数据发现中国媒体的作用变得显著,它在政治动员和提高政府支持度上变得更为有效(16)。为此,媒介使用究竟与城市居民的政治参与的关系如何呢?是否需要区分不同的媒介,以及不同的媒介使用对政治参与的影响呢?为此,提出以下一个问题:

问题1:媒介使用是如何影响城市居民的政治参与的?

二、研究方法

(一)数据

本文所用数据来自于中国综合社会调查(China General Social Survey,CGSS)项目2005年的调查数据(17),该数据由中国人民大学“中国调查与数据中心”负责收集,详细信息和相关资料参见该中心官方网站,该数据是权威、公开和向研究者免费提供的。调查采用分层四阶段概率抽样方法,调查覆盖了全国28个省/市/自治区125个县级单位,整个样本容量为10372人,其中城市样本6098人,农村样本4274人,共有住户成员情况、个人基本情况、家庭情况、心理健康、经济态度与行为评价、社区生活与治理、农村治理七个模块,本文使用的是城市样本。

(二)变量

1.因变量

本文的因变量为政治参与,根据以往研究和采用数据的问卷设置,将政治参与分为三个维度:选举政治参与、日常政治参与、抗争性政治参与。

(1)选举政治参与

本文的选举政治参与分为居委会选举和地方人大政治参与:

A:参与居委会选举的投票状况。采用CGSS调查问卷中“您在上一次的居民委员会选举中有没有投过票呢?(单选)”这一项问题来测量村民的投票参与状况,在6098个有效样本中回答“没有”的有4453人,占73.0%;回答“有,但是因为乡镇或村干部要求才去的”的有1115人,占18.3%;回答“有,是自己自发/主动去的”的有530人,占8.7%。

B:参与地方人大选举的投票状况。采用CGSS调查问卷中“您在上一次的地方人民代表大会代表选举中有没有投过票呢?(单选)”来测量村民参与地方人大选举的投票状况,在6098个有效样本个体中回答“没有”的有4241人,占39.54%;回答“有,但是因为乡镇或村干部要求才去的”有1330人,占21.81%;回答“有,是自己自发/主动去的”有527人,占8.65%。

(2)日常政治参与

该问卷里的日常政治参与仅有对居民委员会关注的政治参与和对地方人大关注的政治参与两个方面。

A:对居民委员会关注。对公共事务的关注是政治参与的前提,要对公共事务进行关注,才有可能参与其他的政治参与。为此,本文将对公共事务的关注作为测量日常政治参与的量度,采用CGSS调查问卷中“您对居民委员会日常工作和决策的关注程度是怎样的呢?”来测量对居民委员会工作的日常政治参与。在6098个有效样本个体中选择“一点也不关注”863个,占14.2%;选择“不太关注”1859个,占30.5%;选择“一般”为2372,占38.9%;选择“比较关注”831个,占13.6%;选择“非常关注”173个,占2.8%。

B:对地方人大关注。采用CGSS调查问卷中“您对地方人大日常工作和决策的关注程度是怎样的呢?”来测量对地方人大工作的日常政治参与。在6098个有效样本个体中选择“一点也不关注”780个,为12.8%;选择“不太关注”1795个,占29.4%;选择“一般”为2343,占38.4%;选择“比较关注”1002个,占16.4%;选择“非常关注”178个,占2.9%。

(3)抗争性政治参与

有研究者把“与特定政治体制之下常规政治参与的规则和习惯不相符合的行为”定义为非传统政治参与,(18)这些非传统政治参与表现为签名请愿书、联合抵制活动、游行示威等,所以也称为抗争性政治参与。在自身的权利受到损害时,中国民众往往采取抗争性政治参与,来表达意见和获得相关部门的协助解决。(19)在2005年的CGSS调查问卷中“您有没有参加过以下活动呢?(每行单选)”的选择支项为“自发性的爱国主义游行示威(包括抵制日货之类的行动)”“个人上访/请愿”“集体上访/请愿”答案选项为“有”“没有”,分别编码为“1”“0”,将这三个分支选项的赋值加权为一个值,称为“抗争性政治参与”。在6098个有效样本个体中5853个的“抗争性政治参与”值为0,占96.0%;198个为1,占3.2%;43个2,占0.7%;4个为3,占0.1%。与选举政治参与和日常政治参与这些国家安排的制度化政治参与不同的是,抗争性政治参与属于非制度化的政治参与。例如,即使是自发性的爱国主义游行示威,由于是自发而事前未经批准,在中国也不属于合法的游行示威;而上访/请愿,尤其是集体上访/请愿,在中国都是不受鼓励的。

2.自变量

(1)社会经济地位。相关研究显示,个人拥有的物质资源、社会资源,如社会经济地位是决定其政治参与的重要因素之一,(20)也就是说,社会经济地位越高的个人,其政治参与水平就会越高。一般来说,教育程度越高越可能参与投票,收入水平越高也越可能参与投票(21)。本文将数据中的受教育程度重新划分为小学及以下、初中水平、高中水平和大专及以上四个层次。收入状况以问卷中个人年收入数据来测量,为了减轻收入分布的严重正向偏态状况,将收入作自然对数转换。

(2)政治身份。加入政治性组织是影响政治身份最重要的因素之一,中国共产党是中国最主要的政治组织,本文以是否是党员来测量政治身份状况,党员编码为1,其他情况编码为0。

(3)社会资本变量

本文社会资本变量的操作化定义分为三个部分:社会信任、社会参与网络和互惠:

信任是社会资本的必不可少的组成部分。在一个共同体内信任的水平越高,合作的可能性越大(22)。在数据中有测量村民对不同对象信任程度的问题:“在不直接涉及金钱利益的一般社会交往/接触中,您觉得下列人士中可以信任的人多不多呢?(每行单选)”,选项包括:a.(近)邻居;b.(城镇的)远邻/街坊或(乡村)邻居以外的同村居民;c.同村的同姓人士;d.同村的非同姓人士;e.亲戚;f.同事;g.交情不深的朋友/相识;h.老同学;i.在外地相遇的同乡(以同市或同县为界限);j.一起参加文娱、健身、进修等业余活动的人士;k.一起参加宗教活动的人士;l.一起参加社会活动/公益活动的人士;m.陌生人”。由于问卷附注“被访者如果是城镇户口,则无需回答c和d,直接将答案圈为‘不适用’”,为此在城镇部分不分析c和d。答案选项是“绝大多数不可信、多数不可信、可信者与不可信者各半、多数可信、绝大多数可信”,分别编码为1、2、3、4、5,缺省值为6,虽然有些项目缺失值较多,被访者选6时仍作为缺失值处理,这符合原来数据的结果,也反映问卷的真实情况。用主成分分析法对这11个项目(不包括c和d)进行因子分析,共抽取出2个特征值大于1的因子,用最大方差法进行因子旋转,得到旋转后的因子成分矩阵如下表1所示。根据变量在不同因子上载荷量大小的不同,将社会信任的两个因子分别命名为一般人信任因子、亲戚朋友信任因子。因子分析的KMO值是0.852,Bartlett的球形度检验显著性水平小于0.001,两个因子总共解释了54.2%的方差,见表1。

表1 旋转后的社会信任因子分析

社会资本的第二个组成部分是社会参与网络。在CGSS数据中,“在业余时间里,您有没有在以下方面参加由您工作单位以外的社团组织(如俱乐部,沙龙,培训班,志愿团体,教会等)安排/进行的活动呢?(每行单选)”,其分支项为a.健身/体育活动;b.娱乐/文艺活动;c.同学/同乡/同行联谊活动;d.宗教信仰活动;e.有助于增进培养/教育子女能力的活动;f.有助于提高个人技能/技术的活动;g.公益/义务活动(如扶贫、社会救济、赈灾、扫盲、环保等),然后将五个答案选项“一周一次、几周一次、一月一次、一年几次、从不”重新分别赋值5、4、 3、2、1,以特征值大于1为条件进行探索性因子分析,按照特征值大于1标准抽取出一个公共因子,命名为社会活动网络因子。该因子分析的KMO值是0.809,Bartlett的球形度检验显著性水平小于0.001,该因子解释了41.68%的方差。

社会资本的第三个组成部分是互惠。这种互惠主要表现是居民之间的互助行为,而相互帮忙与相互之间的熟悉程度相关的,因此本文以居民之间的熟悉程度和互助行为来测量互惠。调查问卷中有“您和邻居,街坊/同村其他居民互相之间的熟悉程度是怎样的?(单选)”和“在日常生活中,您与您的邻居,街坊/同村其他居民之间有互助行为吗?(单选)”两个问题。运用主成分因子分析法从两个项目中提取一个公共因子,命名为互惠因子。该因子分析的KMO值是0.5,Bartlett的球形度检验显著性水平小于0.001,该因子解释了76.44%的方差。

(4)媒介使用变量

媒介使用变量组分为媒介使用时间和媒介使用里的新闻接触两变量:

A:媒介使用时间。该变量用CGSS数据中有“您在日常生活中从事下列活动的频率是怎样的呢?”其分支项为“a.看电视,b.阅读报刊,c.浏览互联网”来测量,其五个答案选项为“差不多每天、一周几次、一周一次、一月一次、一年几次、从不”重新分别赋值6、5、4、3、2、1。这里虽然测量的是频率,但是频率多了,自然总的使用时间就越长,因此也可称为媒介使用时间。

B:媒介使用里的新闻接触。该变量用CGSS数据中“在您看电视,阅读报刊以及上网时,对于时事新闻(包括‘焦点访谈’之类的专题调查报告/报道)的关注程度是怎样的呢?”来测量,其选项“一点也不关注、不太关注、一般、比较关注、非常关注”,其赋值分别为1、2、3、4、5。

(三)控制变量

除了以上自变量之外,本文在模型中还引入性别和年龄两个控制变量。本文性别用虚拟变量表示,男性编码为1,女性编码为0。一般来说年龄对选举参与是有关系的,但这种关系不是线性关系而是一种呈倒U的拟线性关系,即年轻人的参与率是较低的。随着年龄的增长,参与率逐步增长,到四五十岁达到最高,六十岁以后逐步下降,(23)因此本文加入年龄和年龄的平方项作为控制变量之一,其中年龄的平方项除以100。

三、研究发现

本文的因变量选举政治参与是一个三分类有序变量,日常政治参与是一个五分类有序变量,抗争政治参与是一个四分类有序变量,而自变量和控制变量既包括连续性变量也包括有序和无序分类变量,因此采用序次逻辑斯蒂(Ordered Logistic)回归模型对政治参与的影响因素进行分析。

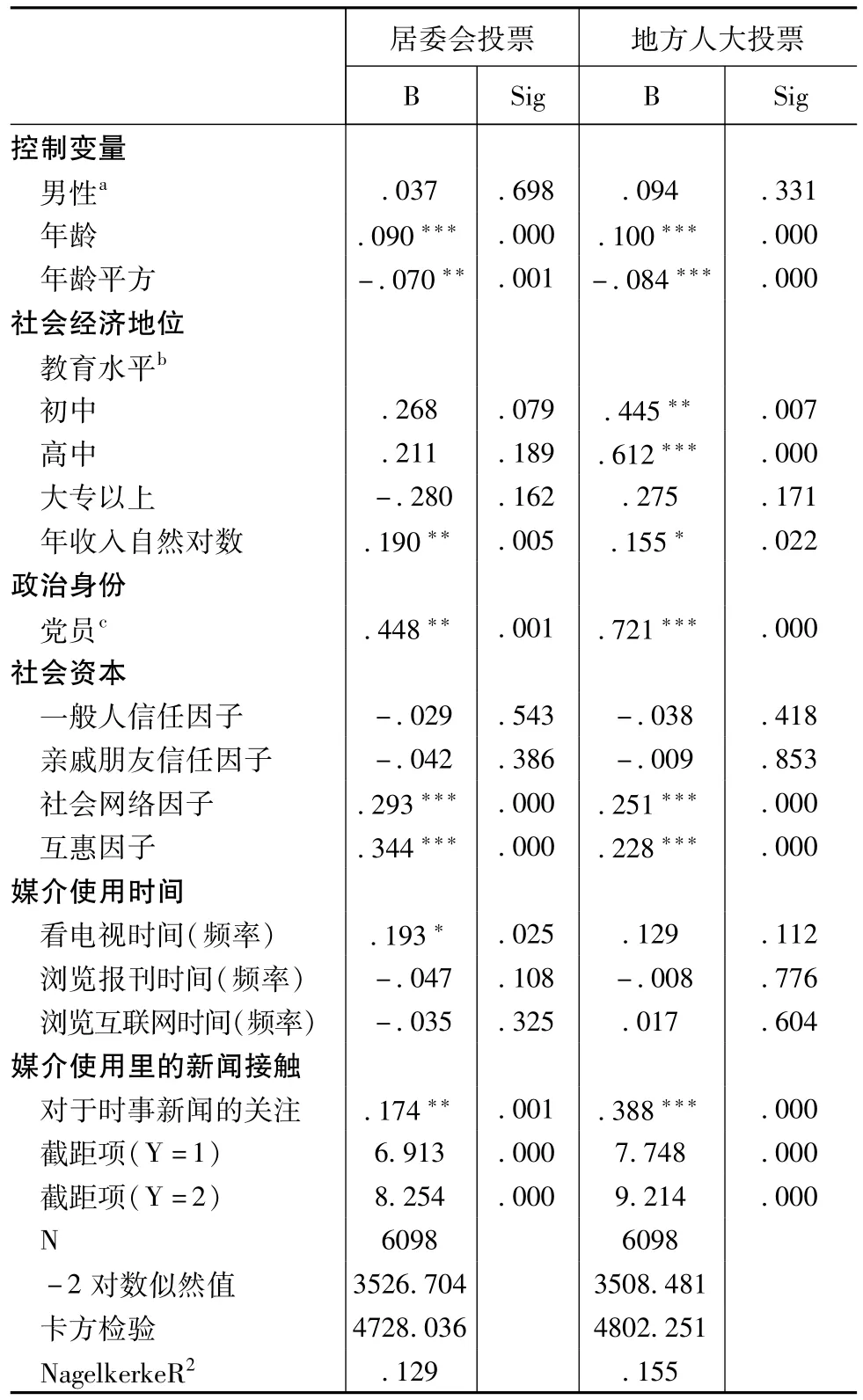

第一,首先对因变量为选举政治参与组(三分类有序变量)进行序次逻辑斯蒂回归,得出表2。

表2 因变量为选举政治参与组(三分类有序变量)的序次逻辑斯蒂回归

上表显示,在控制变量组中,对因变量居委会投票起正向显著影响的是年龄(B=0.090,P<0.001),起负向显著影响的是年龄平方(B=-0.070,P<0.01),也就是说,年龄对投票的影响也是相当显著,不过这种影响不是线性的,而是拟线性的。年龄的标准回归系数为正值,而年龄的系数平方为负值,这表明年龄对投票参与的影响呈倒“U”型,即年轻人自主投票率较低,然后逐渐增长,到中年人到顶点,到老年之后逐步下降。这一研究结论与以往大多数研究结论一致(24),在因变量为人大投票时,起正向显著影响的是年龄(B=0.100,P<0.001),起负向显著影响的是年龄平方(B=-0.084,P<0.001),其解释如居委会投票一样。另外,起正向显著影响的还有教育水平的初中(B=0.445,P<0.01)和高中(B=0.612,P<0.001),也就是说,在人大投票中,与小学及以下学历层次村民相比较而言,初中、高中教育水平村民参与积极性较高,但教育水平在大专则没有显示显著影响。年收入自然对数对居委会投票(B=0.190,P<0.01)和地方人大投票(B=0.155,P<0.05)都起到显著的正向影响,这显示收入越高,就越可能投票。政治身份中的党员对因变量居委会投票(B=0.448,P<0.01)和地方人大投票(B=0.721,P<0.001)也都起正向显著影响。这是因为在我国现行政治体制下,党员身份是一种重要的政治资源,一个居民如果是党员,则在选举过程中就会受到党组织有力的政治动员,也会受到严格的纪律约束。

在社会资本变量组中,对因变量居委会投票起正向显著影响的社会资本中的网络因子(B=0.293,P<0.001)和互惠因子(B=0.344,P<0.001);当因变量为地方人大投票是,起显著正向影响的也是社会资本中的网络因子(B=0.251,P<0.001)和互惠因子(B=0.228,P<0.001),

在媒介使用变量组中,媒介使用时间中仅有看电视时间(频率)(B=0.193,P<0.05)对因变量居委会投票起显著正向影响;而媒介使用里的新闻接触对居委投票(B=0.174,P<0.01)和地方人大投票(B=0.388,P<0.001)都起显著正向影响。

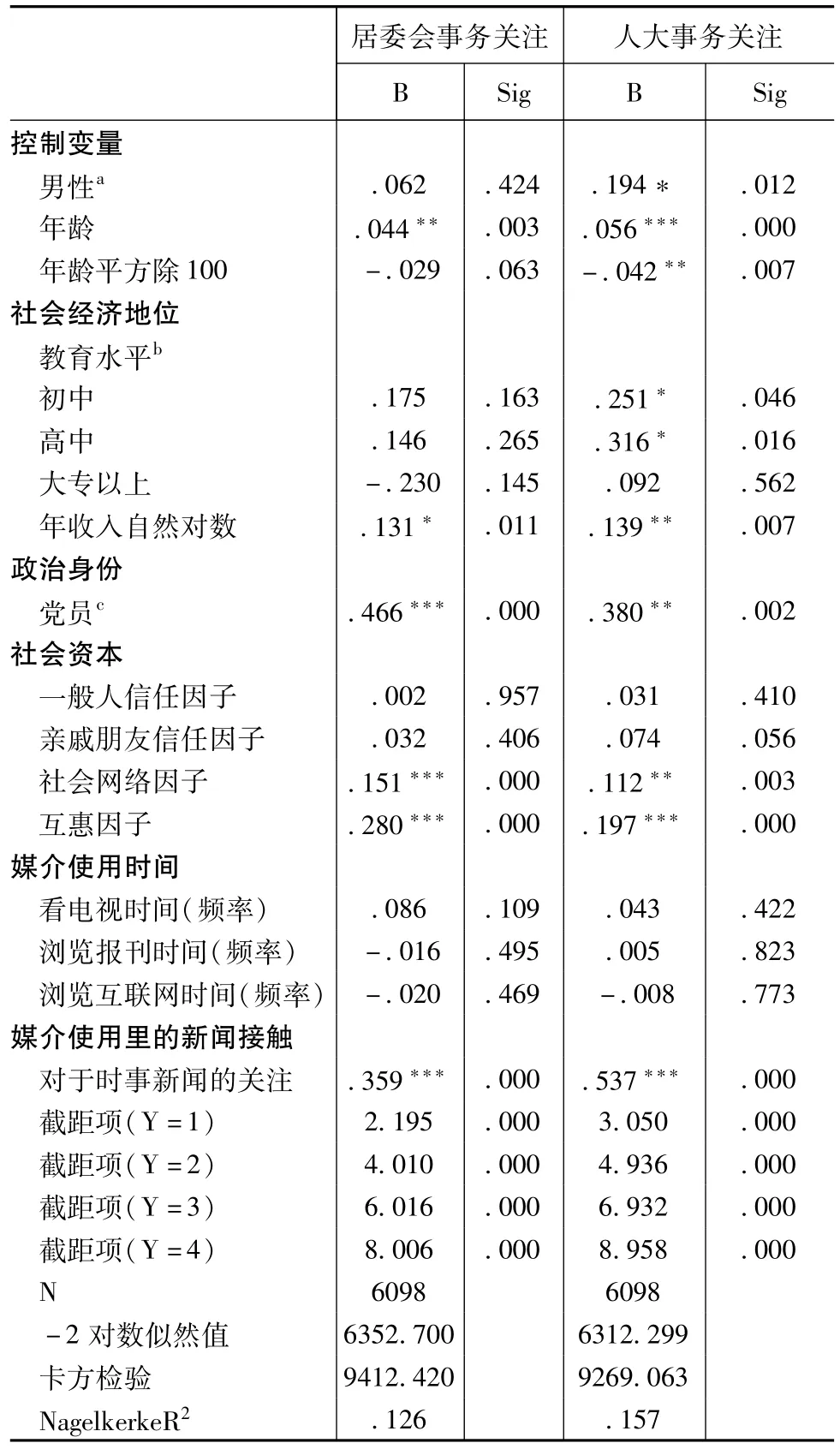

第二,其次对因变量为日常政治参与组(五分类有序变量)进行序次逻辑斯蒂回归,得出表3。

上表显示,在控制变量组中,对因变量居委会事务关注起显著正向影响的是年龄(B=0.044,P<0.01)。当因变量为人大事务关注时,男性(B=0.194,P<0.05),年龄(B=0.056,P<0.001)起显著正向影响,而起负向显著影响的是年龄平方(B=-0.042,P<0.01)。

表3 因变量为日常政治参与组(五分类有序变量)的序次逻辑斯蒂回归

在自变量组中,社会经济地位里的年收入自然对数(B=0.131,P<0.05)对因变量为居委会事务关注起正向显著影响的,当因变量为人大事务关注,年收入自然对数(B=0.139,P<0.01)、教育水平初中(B=0.251,P<0.05)和高中(B=0.316,P<0.05)起正向显著影响。这显示,在城市里,社会经济地位高的,如教育、收入水平高的村民对居委会事务和人大事务都较为关注。对因变量居委会事务关注起正向显著影响的还有政治身份中的党员(B=0.466,P<0.001);对人大事务关注的也是党员身份(B=0.380,P<0.01),这显示城市里的党员的日常政治参与比较积极。

在社会资本变量组中,对因变量为居委会事务关注起正向显著影响的有社会网络因子(B=0.151,P<0.001)和互惠因子(B=0.280,P<0.001),对因变量为人大事务关注,起正向显著影响的也是社会网络因子(B=0.112,P<0.01)和互惠因子(B=0.197,P<0.001)。

在媒介使用变量组中,媒介使用里的新闻接触对因变量居委会事务关注(B=0.359,P<0.001)和人大关注(B=0.537,P<0.001)都起正向显著影响。

第三,对因变量为抗争性政治参与组(四分类有序变量)进行序次逻辑斯蒂回归,得出表4。

表4 因变量为抗争性政治参与组(四分类有序变量)的序次逻辑斯蒂回归

上表显示,当因变量为抗争性政治参与组(四分类有序变量)时,起正向显著影响的仅有社会网络因子(B=0.521,P<0.001)以及媒介使用里的新闻接触(B=0.281,P<0.05),起负向显著影响则是互惠因子(B=-0.285,P<0.01)。

四、结论与讨论

对于城市居民来说,除了互惠因子对抗争性政治参与起负向影响外,社会网络因子和互惠因子对本文政治参与的各种形式,包括投票政治参与、日常政治参与抗争性政治参与都起显著的正向影响,假设1得到部分证实。胡荣(25)发现社会资本的各因素基本对居民的政治参与起积极的影响。本文扩展了以往的局部调查所得的结论,发现在全国城市样本中,社会资本中的社会网络因子和互惠因子对投票政治参与起正向显著影响。不过要看到的是,在城市居民中,社会资本中的一般人信任因子和亲戚朋友信任因子都没有对政治参与的各种形式产生影响。而唐文方则通过2004年中国公民思想道德观念状况调查也发现,中国公民信任(类似于本文的一般人信任因子)对政治兴趣、政治效能感和参加志愿活动都没有明显的影响,而公民信任对参与社会活动起负向影响,而狭隘信任(类似于本文的亲戚朋友信任因子)对民主和公民参政没有推动作用(26)。可见,本文与唐文方的结论是一致的。

对于问题1,数据显示,媒介使用里的新闻接触对政治参与的各种形式都起显著的正向影响。在过去的相关研究中,Shah(27)通过对美国的1998年和1999年的美国恒美广告公司(DDB)生活方式研究数据的分析,他们发现只有以新闻信息获取为目的的大众媒介使用才会正向影响社会资本和市民参与,而以娱乐为目的的大众媒介使用则会负向影响社会资本和市民参与。在本文中,利用中国的全国性的城市数据同样证明,对新闻信息的接触能够正向显著地影响其政治参与,也就是说,媒介使用里的新闻接触在政治参与中担任重要的正向影响。与农村居民相比,中国的城市居民一般具有较高学历,从事较少的体力劳动工作,这些都使其具有关注新闻信息的资源和能力,而这些又能更好的促进其政治参与。另外,在城市居民中,媒介使用时间中仅有电视的使用时间对居委会投票起正向影响,其他的媒介使用时间对各种政治参与形式均无影响。这表明,媒介使用里对城市公民的政治参与产生正向影响的是其新闻接触情况,即关注新闻的程度,而不是媒介使用时间的长短。至此,问题1也得到解答。

本文的理论意义在于发现在中国这样一个发展中的社会主义国家里,社会资本、媒介使用里的新闻接触对于城市居民的政治参与起正向显著的影响。本文扩展了对政治参与的影响因素的理解,显示政治参与这一变量既受与人际传播相关的社会资本影响,又与大众传播相关的新闻接触相关,但与媒介使用时间基本不相关。

本文的现实价值在于,由于社会资本和媒介新闻接触对城市居民政治参与的各种形式起正向显著影响,因此政策制定者既可通过培育社会网络、互惠、新闻宣传来促进其投票政治参与、日常政治参与等制度化政治参与的发展。同时也要疏导抗争性政治参与这些非制度化政治参与的发展,如建立更多的政治制度来适应经济发展、满足政治参与等现实需求,才能使非制度化政治参与走向制度化政治参与,从而通过有序政治参与来扩大政体的合法性和保持社会的稳定。

本文有两方面的不足:第一,尽管是由一次权威的、全国的抽样调查数据得出来的结论,但仅一方面来说该数据仅属于一次横截面的数据,因此难以真正反映变量的因果关系,因此,未来的研究可将近几年的中国综合社会调查(CGSS)的数据进行一个系列、纵贯的研究,以寻找数据的可比性和变量之间的因果关系性。第二,由于是二手数据,变量的操作化难以根据研究者的需求进行细化。如政治参与和媒介使用的操作化如果可以更细化的话,得出的结论将会更为丰富,因此未来可以对这些变量进行更细的操作并进行一手的抽样调查。

注释:

① [美]塞缪尔·P·亨廷顿、琼·纳尔逊:《难以抉择——发展中国家的政治参与》,汪晓寿、吴志华、项继权译,华夏出版社1989年版,第5-7页。

② Shi,T.J.Political Participation in Beijing.Cambridge:Harvard University Press.1997-8-15.

③ [法]布尔迪厄:《布尔迪厄访谈录——文化资本与社会炼金术》,包亚明译,上海人民出版社1997年版,第202页。

④ Putnam.R.D,Leonardi.R,Nanetti.R.Y.Making Democracy Work:Civic Traditions in Modern Italy.Princeton,NJ:Princeton University Press.1993.

⑤ 罗爱武:《公民自愿主义、社会资本与村民投票参与——基于中国综合社会调查(CGSS)数据的Logistic回归模型研究》,《社会科学论坛》,2011年第7期。

⑥ McLeod,J.M.,K.Daily,Z.Guo,W.P.Eveland Jr.,J.Bayer,S.Yang,S.and H.Wang.Community Integration,Local Media Use,and Democratic Processes.Communication Research,April 1996,23(3),pp.179-209;McLeod,J.M.,D.A.Scheufele and P.Moy.Community,Communication and Participation:The Role of Mass Media and Interpersonal Discussion in Local Political Participation.Political Communication,16(3),pp.315-336.

⑦ Scheufele,D,A.Examining Differential Gains from Mass Media and their Implications for Participatory Behavior.Communication Research,February 2002,vol.29,no.1,pp.46-65.

⑧ 仇学英:《传播学跨学科发展的探索性研究报告——西部乡村的大众媒介传播和农民政治参与》,载《全球信息化时代的华人传播研究:力量汇聚与学术创新——2003中国传播学论坛暨CAC/CCA中华传播学术研讨会论文集(上册)》,2004年。

⑨ 梁莹:《媒体信任对公民政治参与意识之影响研究——基于南京市的实证调查》,《江淮论坛》,2008年第2期。

⑩ Cappella,Joseph N.&Jamieson H.Kathleen.Spiral of Cynicism:The Press and the Public Good.Oxford:Oxford University Press.1997.

(11) Robinson,Michael J.Public Affairs Television and the Growth of Political Malaise:The Case of“The Selling of the Pentagon”.The American Political Science Review,vol.70,No.2(Jun.,1976).pp.409-432.

(12) Putnam.R.D,Leonardi.R,Nanetti.R.Y.Making Democracy Work:Civic Traditions in Modern Italy.Princeton,NJ:Princeton University Press.1993.

(13) Besley,J.C.The Role of Entertainment Television and Its Interactions with Individual Values in Explaining Political Participation.The International Journal of Press/Politics,April 2006,vol.11,no.2.pp.41-63.

(14) Cho,J.,Rojas,H.,&Shah,D.V.Social Capital and Media.In K.Christensen&D.Levinson(Eds.).Encyclopedia of Community:From the Village to the Virtual World.Thousand Oaks,CA:Sage.pp.1291-1295.

(15) Chen X,Shi T.Media Effects on Political Confidence and Trust in the People’s Republic of China in the Post-Tiananmen Period.East Asia,September 2001,vol.19,issue 3.pp.84-118.

(16)(26) [美]唐(Tang.W.F):《中国民意与公民社会》,胡赣栋、张东锋译,中山大学出版社2008年版,第84、102-103页。

(17) 本论文使用数据全部来自中国人民大学中国调查与数据中主持之《中国综合社会调查(CGSS)》项目。作者感谢此机构及其人员提供数据协助,本论文内容由作者自行负责。

(18) Barnes,Samuel H,Kaase,Max.Political Action:Mass participation in Five Western Democracies.Sage Publications,Beverly Hills.1979.

(19) 李骏:《住房产权与政治参与:中国城市的基层社区民主》,《社会学研究》,2009年第5期。

(20) Jacobs,L.R.,Cook,F.L.,&Delli Carpini,M.X.Talking Together:Public Deliberation and Political Participation in America.Chicago,IL:University of Chicago Press.2009.

(21) Conway,M.M.Political Participation in the United States(2nd ed.).Washington DC:CQ Press.1991.pp.21-25.

(22) [美]罗伯特D.帕特南:《使民主运转起来》,王列、赖海榕译,江西人民出版社2001年版,第195-200页。

(23) Verba,SidneyandNie.NormanH.ParticipationinAmerica:PoliticalDemocracyandSocialEquality.NewYork:Harperand Row.1972.p.141,p.47.

(24) 胡荣:《社会资本与中国农村居民的地域性自主参与——影响村民在村级选举中参与的各因素分析》,《社会学研究》,2006年第2期;郭正林:《当代中国农民政治参与的程度、动机及社会效应》,《社会学研究》,2003年第3期。

(25) 胡荣:《社会资本与城市居民的政治参与》,《社会学研究》,2008年第5期。

(27) Shah,D.V.,Kwak,N.,&Holbert,R.L.“Connecting”and“Disconnecting”with Civic Life:Patterns of Internet Use and the Production of Social Capital.Political Communication,18(2),2001.pp.141-162.

(作者系暨南大学新闻与传播学院副教授,中国人民大学新闻学院博士研究生)

【责任编辑:刘 俊】

*本文系教育部人文社会科学研究基金青年项目“互联网使用时间、使用方式对现实政治参与的影响”(项目编号:12YJC860052)的研究成果。