基于医疗情境下医患对话与知识转移的启示

2014-02-08刘小锋刘春洁

刘小锋,刘春洁

医患关系以及他们之间的知识如何转移是医院知识管理系统中最受关注的问题之一。目前,对医患间知识转移的研讨很多,但大多数是采取社会组织、技术的方法进行探讨;对医患个体对话间的知识转移医疗情境因素讨论明显不足。隐性知识所有者的心理行为特点对诊疗过程中知识转移程度有很大的影响。在诊疗过程中,医生的知识转移行为受到其身边环境的影响,诊疗方法是随疾患变化且随机。由于不同医疗情境所产生的不同诊断结果,导致医患之间的隐性知识转移普遍存在一些认知上的判断偏差。因此,对医疗情境因素认识不足,隐性知识转移的研究就是不完整的,对知识转移现象的解释和构建知识转移模型也是不准确的。本文从医疗情境(客观)和认知(主观)的角度,通过医疗情境下医患对话框,就对医患知识转移有重要影响的情境因素和认知偏差进行讨论,以期更好地解释医患之间知识转移现象及其过程,为更好地进行医患间知识转移以及医学转化提供参考。

1 医患情境因素

1.1 医患情境因素模型 医患关系在医疗诊疗中是至关重要的。调查表明,患者的信任和医患关系与医疗质量相关[1]。医患沟通的最终目标就是帮助患者尽早康复,如果临床医生与患者缺乏沟通关系,就可能造成或增加患者在心理、身体上的痛苦。临床治疗中所表现出的合理诊疗预期就是医生来协助患者进行健康管理,且在时间上有一定意义的连续性和连通性[2-3]。通过医患沟通对话连接,探索隐性知识如何能促进医患关系并对疾病愈合产生积极影响。引发某种疾病的诱因是多样化的,所以治疗某种疾病的方案也是不同的。因此,医生的诊断是需要根据患者疾病在临床上的表现而重新解释以及采取合适的诊疗方法,去减轻或治愈患者疾病。对于慢性病的治疗,在效果上使病患达到完全康复是不存在的或是有限的,因为慢性病的治疗结果通常不是治愈而是控制或延缓。在对慢性病患者的治疗观察中,发现医患之间对话沟通可以作为一种诊疗手段来减轻病患的心理压力和痛苦。因此,本文试图创建一个医患治疗对话模式框架,实现医患间知识转移速递,提高临床治疗效果。

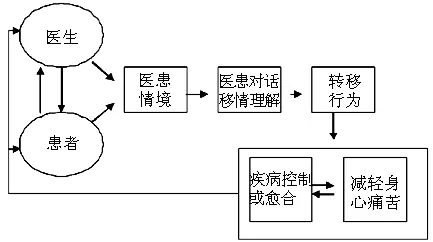

Argyle[4]研究发现,情境的影响可以解释20%~45%的人的行为,性格与态度类的个体差异可以解释15%~30%,个体与情境的交互作用则可以解释30%~50%。Mowed等[5]认为,情境是短期的,对情境性的因素归纳为三个方面:(1)它涉及人的行为发生的时间和地点;(2)它解释为什么知识转移会发生;(3)它影响知识转移行为。关于知识转移情境的理论,学术界存在着不同观点,主要有“客观存在观点”[6]和“主观认知观点”[7]。这两种观点都强调情境是暂时的、并非由个体和标的物(产品或服务)引起的因素,并且对所考察或解释的行为产生影响。但“客观存在观点”认为情境是由外在刺激物所确定的,而“主观认知观点”则坚持情境是个体对环境的知觉反映。以上这两种观点都忽略了情境、标的物和个体的交互作用,综合以上两种观点,建立以下医患对话知识转移情境模型(见图1)。

图1 医患对话知识转移情境模型

Figure1 The models of doctor-patient communication knowledge transfer situation

本研究在治疗过程中采取建立医患对话框,把医生和患者视为一种合作伙伴关系而不是从属关系,这种医患关系可能会增加医疗过程中医患之间信息交换并给予诊疗的启示。该模型说明了情境、知识和知识转移之间经过相互作用和影响后,其结果产生知识转移行为,医患关系比较全面地揭示了情境因素对医患对话间知识转移行为的影响。通过会话模式关系分析预测患者如何应对不同的医疗信息。因为每位患者经历和疾病不同,所以医生只能通过移情性的理解[8]。在治疗中,移情能帮助个人在他们独特的人格中接受他人的感觉[9]。医生在慢性病的治疗中,通过协调所营造出的情感微妙反应,可能会增强患者的心理健康[10]。

1.2 医疗情境的分类 医疗情境分为以下五种:(1)医疗现场环境:包括活动的具体的医疗物理和空间环境,如门诊、病房等;(2)医疗社会环境:其他人对知识所有者的知识转移行为的影响;(3)医疗时间因素:用时间来描述的对医患知识转移活动的影响;(4)医疗任务定义:医患知识转移的原因;(5)医疗先前状态:医患知识转移活动中的暂时的生理状态和心情。

2 医疗知识对话判断偏差

长期慢性病患者的隐性痛苦不单是在身体上,疾病也影响到他们的社会生活、关系和情感[11]。从知识转移的角度,本文认为,临床医生担任着技术方面的专业角色和社会责任,对患者治疗不应该局限于生物医学和药理方面。知识转移不仅仅是经验、技术的传递,医生和患者之间的对话必须视为治疗和知识转移的一部分。因为获取病患的疾病信息,对医生在现有的经验、技术上也将有很大程度的提高。这样,医患对话沟通视为一种知识转移途径,其作为治疗、识别疾病、知识传递的中介将成为可能。对于那些在医疗过程忽视甚至排除医患沟通对话而进行的诊断,我们将对那些始于治疗并作为适当的定向治疗方案和处方产生质疑[12]。总之,对医师来说,治疗是需要通过以患者为中心并连接医患之间沟通对话的一种适当的存在关系[13-14]。

医患对话的价值是为促进患者的健康,是清晰了解患者和医生承担各自社会建构的角色[15]。事实上,我们经常发现患者关于他们自身的条件和请求获得疾病信息的要求可能说不出口,无法了解治疗选项或分享他们的想法以及感受医师对他们疾病的治疗经验。我们承认,以患者为中心的沟通并不一定会转变成一个适合所有的方法[16]。但是,我们相信医生和患者之间的关系本身有能力通过促进愈合而产生信任、希望和关心。使用这样一个灵活的沟通方法,在诊疗过程中建议医生可以适当考虑某些特定患者的需求和情感,对疾病的诊疗、心理调节、健康指导等能起到一定的辅助。

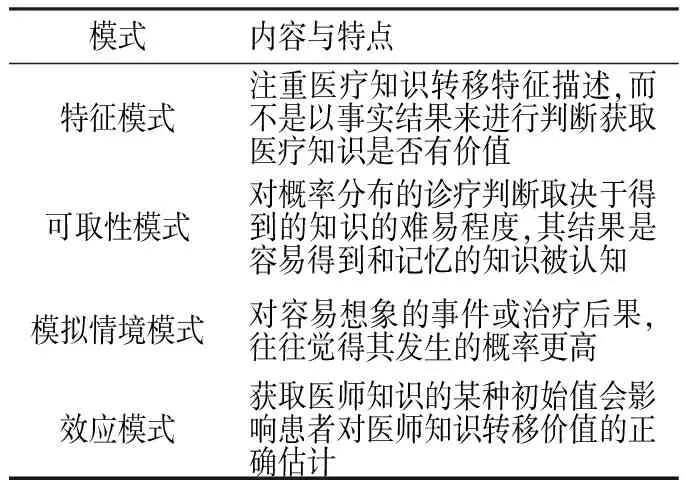

那些慢性病患者(如糖尿病患者)通常在不具备医疗知识情境下,不能对医师在诊断、治疗过程所出现的问题做出判断。因此,医疗过程中患者获取知识通常依赖于一些专科医师或其他同类疾病患者的启发式推断,见表1。

表1 医生知识转移与患者知识获得模式

Table1 The model of doctors and patients knowledge transfer knowledge acquisition

模式内容与特点特征模式注重医疗知识转移特征描述,而不是以事实结果来进行判断获取医疗知识是否有价值可取性模式对概率分布的诊疗判断取决于得到的知识的难易程度,其结果是容易得到和记忆的知识被认知模拟情境模式对容易想象的事件或治疗后果,往往觉得其发生的概率更高效应模式获取医师知识的某种初始值会影响患者对医师知识转移价值的正确估计

表1清楚地描述了在知识转移过程中由于医师隐性知识的边界性与相似性而引发患者对隐性知识的认知偏差。在获取知识过程判断中,知识转移与认知偏差是密切联系在一起的。在医疗过程中,医务人员和患者之间由于知识结构、身体感受、社会地位不同,在许多问题的认知上存在差异,之后差异也会影响医患关系[17]。

人脑的判断能力是有缺陷的,在人脑处理资讯的获取、加工、输出和反馈等阶段都存在认知偏差。产生认知偏差的基本条件主要来自两方面:一是知识结构;二是工作环境[18]。关于医患隐性知识转移过程中对隐性知识认知判断偏差的研究,其实在行为学的领域中取得了很多相似的成果。目前在医疗知识转移行为研究领域,对隐性知识转移的认知和判断偏差问题研究还不多见。但是,在知识转移过程中由于医疗情境的刺激,激发出的知识对不同病患的诊疗来说有时会产生忽略和扭曲,结果产生许多随机因素对疾病的解读影响,导致诊疗失误。

在人际交往过程中,心理学研究有一种方式解释了为什么一些邂逅会比较成功。邂逅主要指偶然的、不期而遇的,与遇见不同,遇见可能是认识的、也可能是不认识的,而邂逅只能是陌生的。相互信任和尊重这是大家公认的,邂逅(陌生)与信任或许就是获得成功的关键因素。这里,邂逅只能是按照某目标并达成协议去完成任务,是为了让那些目标去实现。一个关键的假设是要建立互相认可的目标,有助于双方假设一个更强烈的所有权过程和结果,培养成就感并实现这些结果[13,19-20]。在医患关系中,患者与医师就是这种邂逅关系类型。在当前或者以后的治疗过程,患者将转变为活跃的参与者[13,18]。因此,诊疗不是一个静态变量,而是一个不断变化、自然属性的愈合的关系。创建医患沟通对话工作框被视为医生的责任和承担这个有目的的、系统的任务。病患是专门了解本身疾病的经验或带来互动。医患关系管理过程是探索和阐明患者的疾病的经验和健康问题[21-22]。诊疗疾病通过这个对话变得人性化,医患通过互相尊重参与对话,不仅关系到医师经验、技术等方面的知识转移和学习,而且彼此了解患者的疾病变化、治疗以及健康[23]。

3 医患关系对话模型

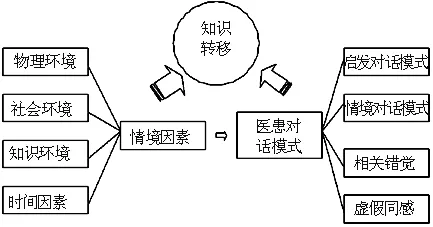

面对面沟通是遵循自然和社会环境下人们有目的的交互。医患对话有效的沟通能增加医师的知识转移且提高其知名度。作为患者可能需要更灵活的方式谈论他们的健康[15]。本文从四个维度:物理环境、社会环境、知识环境和时间因素,根据知识转移获取知识常见的认知偏差的特点,综合前人的研究结果,采用:启发式、模拟情境式、相关错觉和虚假同感四个维度,直接询问这些情境因素对医患关系和知识转移的影响程度。另外,情境因素中的“任务”维度,即为知识转移目的,在被试基本情况中考察。直接询问被试在获取知识中是否同意这些判断,提出本研究的构思模型(见图2)。

图2 医患对话知识转移构思模型图

Figure2 Doctor-patient communication concept model of knowledge transfer model

我们相信通过加强对这些关系模式的认识,医生的知识转移度可能变得更加开放和积极主动。

3.1 社会情境对话 由于对话的随机性和不相关的归属感,陌生人对话是一个障碍。在我们日常生活中,遇到的是一个陌生人。人们会与陌生人保持一定距离,甚至不与这样的人接近。因为,这些人没有一个共存、共享现在或将来的承诺。但是,社会关系将有很大的可能促进在陌生人之间涉及那些有限的关系、相互依存和可能性。它是由社会规则(社会环境)允许人们瞬间和随机相互作用在同一物理环境位置的方式。因此,广义的社会信任可以产生陌生人之间的关系预期行为,导致可预见、遵循规则和行为的理解期望。在这种情况下,日常交互可能导致简单的在陌生人和最小预期的信任与此相关的交互和相互依存[13]。

3.2 医院情境对话 在医院诊疗的陌生人交互作用,即医生与患者的陌生交互,人们受到疾病而引发主动和陌生人产生必要的务实和事务性的事件做一个约会。患者会在诊室内,在一定时间环境下,回答医生对一个人的健康和历史短暂的质疑,比如特定的其他人寻找了特定需要或目的[13]。个人需要通过一些可预测的相互作用完成任务以寻求归属感。这样就需要在一方面更多的参与并自我披露。例如,医生在为某患者解释检验结果,实际上也是为其他同类疾病的病患提供一些具体相关部分相互作用。有研究者认为作为一个有限的潜在的通信模式的归属感[13],它的特点是信任和最小期望的关系。与被处理的仅仅是事实、可预见的和严格遵守的社会结构边界。这种模式是当在启发情境、相关错觉和虚假同感情境下信息传达出双方认可且信任的信息。信任在技术知识传递和医疗诊断和医疗交付的一些信息。因此,这种模式期望在一个与模式保持不变,不需要投资更多的设施而进入谈话中,改变认知信任或到另一个层面的关系[24]。

3.3 归属感和关系对话 对于归属感和关系模式,研究描述为当患者面对他/她已被诊断出患有一种严重的疾病(慢性或急性)时,这种模式为患者提供了一种展示人性化的关怀。患者在感觉疼痛、孤立和陌生环境的情境下,需要一个不同水平的关系相互联系和沟通[13]。这不仅仅是一个简单的医疗进程,而是当医师掌握了病患的疾病诱因的时候,它不是通过资源和策略就可以超过的模式。在这个方面的研究,有研究描述了不同模式的归属感,不能计划、筹划或设计[13]。在诊疗中,医生是否愿意创建关系到患者的特殊需要以及作为特别关注疾病的阶段建议[25]。例如,向患者和其家人披露不好的治疗后信息,比如癌症晚期。通过采用患者集中模式的关系,医生应保持富有的同情心[18]。此时,患者和其家庭正在经历一个改变人生的事件,为了促进医患关系,树立患者抵抗癌症信心,医师向患者提供一个未来和希望[26],其目的就是要削弱在医学诊断和确认的信息。虽然,医生的重要作用就是沟通疾病的真实目的结果和真实诊断过程(认识论),而患者也可能是在极力寻求解释诊断结果而减少焦虑(本体论)。这时,如果医师客观的交付诊断结果很容易导致患者在应对隔离、治疗产生不信任的混乱[27]。在那一刻,患者是被迫面对疾病程度不同的感觉。如果是由医生以中性的消息方式提供给患者,患者可能逐步适应并同意经历隔离与治疗。相反,如果以坏消息传递的方式,虽然在最大限度地减少医生医疗情绪困扰,但对患者能够接受的方式却提供了不同的可能性,即或拒绝;或配合;或极端反应。

在医疗实践中,对于许多患者来说,他们开始很难接受关于他们的疾病会影响他们的身体和以后的生活等方面的信息。那么,医患对话交流可以描述为“同患者建立人际关系”。通过医患之间的约定和承诺,建立一个与医疗和康复相匹配的辅助系统。不言而喻,这种模式对于疾病的治疗可能会出现新的信息以进行充分的诊断。

4 访问

本文在新乡医学院第一附属医院的门诊患者访问中,选择了以慢性病患者(糖尿病)为访问对象。对于慢性病(糖尿病)的治疗,患者最想知道其疾病的转变需要多长时间的治疗、护理和康复。我们观察医生的问诊情境,在与他的患者交流时,患者总是坐在医师的右边或左边接受诊治的,患者只能看到医师的侧面,而医师很少与患者的眼神接触,这样的一种问诊关系使人感觉不是一种伙伴而是上下属性的关系。虽然医生愿意把自己对疾病经验、关系和情感与患者建立连接关系,但是医生始终处于权威的状态,使得病患对医生的对话显得有小心谨慎,生怕说错了话使医生的态度发生改变。我们观察到在问诊过程中,大部分医师说话语调缓慢而平静,传达信息的方式基本上采用暂停或沉默,重复信息来实现医患之间相互了解,给病患一些时间提问,尽量使诊疗信息让患者吸收,让患者认同医师的诚实、富有同情心、善解人意和下一次的约诊。而在门诊量大的医疗情境下,医生几乎不能进行正常的医患对话。

我们观察了医生对糖尿病患者的诊疗过程,对于诊疗需要对糖尿病患者产生一个认定和意识,情感反应使得患者从痛苦的疾病困境中解脱出来,这种医患关系的转变会加速糖尿病的愈合过程。

案例一:张女士,46岁,患有1型糖尿病,她对我说,“1型糖尿病是非常吓人的疾病,那些腐烂的皮肤、失明的眼睛,我很害怕,我害怕哪天我也会到这个程度,尽管我身边的家人、朋友都经常鼓励我,并试图给予帮助。但是,他们并不真正理解我每天所要面对的恐惧和困难”。后来,张女士发现,从其他糖尿病病友那里常常可以得到更好的支持。医院的医生或许可以为她通过医患关系参与治疗糖尿病。但是,她还是缺乏对话归属感。“要想找到一个与自己情况类似的糖尿病患者,并不是一件很容易的事情”。接着,她又说:“对我来说,最好的良药就是我和李医生之间的友情,得病这几年最大的收获是我俩的友情。”李医生是张女士的主治医生,是她帮助张女士度过并克服了患1型糖尿病初期的心理难关。现在,她的病情基本稳定,情绪也非常好。因此,在常规治疗下,病患找到正确的方法与家人、朋友进行交流或是建立一个新的朋友(病友)圈,也是应对糖尿病的非常有效的“药物”。

我们可以看到,这是简单的一个案例,即我们说的患者健康意义上的修复[28]。对于暗示无条件的信任,临床医生不再需要看到患者只是一个案例、治疗协议或一种疾病[29]。随着那些慢性疾病患者的疾病时间的推移,他们可能会失去身体部分功能而降低生活质量。在治疗中,医生有责任提供诊断和疾病相关信息,对患者疾病提供有效的治疗。

案例二:孟先生,50岁,患2型糖尿病已有20年并伴有并发症。精神状态不是很好,身体消瘦,面色无光。到医院就诊,由于门诊患者较多,医生对他提出的问题没有专心理会,而又在诊疗过程中,碰巧有实习医生在询问其他患者的病历,这时,孟先生问医生:“经常睡眠不好该如何治疗”?医生头也不抬,爱理不理地说:“没有办法,开些安眠药就可以”。于是,本来精神状态不佳的孟先生情绪突然发生了波动,大声喊道:“有没有敌敌畏啊”。然而,医生却没有察觉孟先生此时的情绪变化,继续低头翻阅着检验单回答:“医院怎么会有敌敌畏呢”。这激怒了孟先生,拍着诊疗桌:“有敌敌畏就开敌敌畏啊”。他的语气和身体均有些颤抖,医生并未意识到了孟先生的愤怒,却认为孟先生的行为这么极端是在找茬。于是,大声地对护士说找保安,把他轰出去。最后,由于其他人的劝解,这个医生感觉到自己态度的确失态,最终还是平静地向孟先生解释了开安眠药的原因,开导、安抚了孟先生,最后,孟先生才默默离开。事后,孟先生回忆说,他的血糖波动很大。

通过临床发现,有时候糖尿病症状会给患者带来一些易怒的情绪,孟先生就属于这类患者。孟先生不仅血糖控制不好,而且还会感觉到身体不适的症状,加之医生的不理会,所以才引起孟先生不能调节好自己的情绪,因为发怒而导致血糖波动。

在以后的随访500名病患诊疗后对医患关系的反馈意见时,312人在获取用药信息时选择询问专业医护人员(占62.4%);134人表示与医生沟通不畅,认为医生只注重开药而不愿意回答患者的问题(占26.9%);150人将医生描述为“拿红包、乱开药、乱收费”的“黑心天使”(占30.0%);而180人认为药品说明书过于专业(占36.0%),其中142人表示不能完全看懂(占78.9%),38人表示曾因为误解说明书而导致用药失误(占21.1%)。从结果看,患者对医师的满意度不仅表现在对医师的治疗技术和经验,而是从对医师的对话语言中来判断和表达自己对医师水平的信任或不信任。基于患者的感知期望,患者作为一个医师诊疗对象,他们能接受医师发出的对话请求并提高双方的聆听能力[10,25]。我们期望医患分享共同目标,但是我们如何选择完成这些目标可能不同。由于医师重点是患者的疾病、症状、药物,虽然有医生肯花时间联系其他患者并与之对话交流,但是几乎是微乎甚微。由于医生、护士和患者的不同功能,疾病的诊疗、治愈或好转和时间因素、职业倦怠和医师知识转移行为方式等有着密切的关系。这样的观察,可以验证缺失医患关系影响医疗程序和规范[13]的研究结果。

5 结论

本研究对以后从事研究医患对话研究知识转移领域提供了帮助。我们所建议的是在医学诊断中用话语对治疗疾病愈合和知识转移产生的意义。通过上述案例的描述,认为医患关系的信任可能会促进患者疾病愈合并减少患者痛苦,而医患之间人性化的交互关系对医师知识转移起到一定促进作用。从这个角度考虑,本项将努力探讨医患的沟通方法,提供一个适合人们聚在一起且为一个特定的目的对话情景,从而解释一定情境下的知识转移行为关系。

本研究选取的案例虽然只是对个体之间的对话探讨,但也可试用于组织间的对话进行深入研究。为扩展这种对话模式,本项研究建议相关部门要为广泛开展医学知识科普活动提供制度、组织和人员保障,从医疗机构和医疗教育机构剥离部分机构和人员,培育一批专门从事医学科普、公益咨询的独立的非营利组织,委派医学专家定期深入基层进行医学知识讲座,建立权威公信的医学知识网站,提供检索查询,进行在线疾病咨询服务。

随着人们对知识创新、知识转移、知识共享以及多学科在医疗、保健的越来越多的需求,同时从其他学科提供新的知识和不同的思考的视角考虑,使我们最大限度理解和开展以及应用医患对话关系,为提高医师诊疗经验,改善医患关系和扩大知识转移方面能起到一定的作用。

1 王建,李一童,张梅芷,等.全科医学发展与医患关系:中澳对比研究[J].中国全科医学,2013,16(9):2915-2918.

2 Safran DG.Patients′ trust in their doctors:Are we losing ground? In:Shore DA.The trust crisis in healthcare[M].New York:Oxford University Press,2006:79-88.

3 祝友元,赵影,潘毅慧,等.社区健康管理服务模式的研究与实践[J].中国全科医学,2012,15(7):2202.

4 Argyle M.Personality and social behavior.In:R.Hare.Personality[M].Oxford:Blackwell,1984:326-331.

5 Mowed JC,Minor MS.Consumer behavior[M].NJ:Prentice-Hall,2001:452-458.

6 Belk RW.Situational variables and consumer behavior[J].Journal of Consumer Research,1975,(2):157-163.

7 Lutz RJ,Kicker P.The Psychological situation as a determinant of consumer[J].Consumer Research,1975(2):439-454.

8 Hovey R,Craig R.Learning to live with osteoporosis:A metaphoric narrative[J].Appl Heur,2010,(2):1-15.

9 Rogers C.A way of being[M].New York:Mariner,2005:286-297.

10 廖小兵,何能清,陈旭日,等.社区慢性病患者健康管理路径选择的探索研究[J].中国全科医学,2013,16(1):79.

11 Hovey R,Paul J.Healing,the patient narrative-story and the medical practitioner:A relationship to enhance care for the chronically ill patient[J].Int J Qual Methods,2007,6(1):53-66.

12 Ofri D.Incidental findings:Lessons from my patients in the art of medicine[M].Boston:Beacon Press,2005:697-763.

13 Hovey R,Craig R.Understanding the relational aspects of learning with,from,and about the other[J].Nurs Phil,2011,12(4):262-270.

14 Bauman Z.Life in fragments:Essays in postmodern morality[M].Cambridge:Blackwell,1995:364-412.

15 Heritage J,Maynard DW.Introduction:analyzing interaction between doctors and patients in primary care encounters.In:Heritage J,Maynard DW.Communication in medical care:Interaction between primary care physicians and patients[M].New York:Cambridge University Press,2006:1-21.

16 Zanderbilt LC,Smets EMA,Oort FJ,et al.Medical specialists′ patient-centered communication and patient-reported outcomes[J].Med Care,2007,(45):330-339.

17 黄明慧.从糖尿病患者就诊经历浅析医患沟通[J].中国医学创新,2010,3(7):126-127.

18 Thorne SE,Kuo M,Armstrong E,et al.‘Being known’:Patients′perspectives of the dynamics of human connection in cancer care[J].Psycho-Oncol,2005,(14):887-898.

19 Hovey R,Dvorak M,Hatlie M,et al.Patient safety:A consumer′s perspective[J].Qual Health Res,2011(21):662-672.

20 Brown RF,Bylund CL.Communication skills training:Describing a new conceptual model[J].Acad Med,2008,83(1):37-44.

21 Hiebert B.Creating a working alliance:Generic interpersonal skills and concepts[D].Calgary:University of Calgary,2001.

22 Safran JD,Muran JC.Has the concept of the therapeutic alliance outlived its usefulness?[J].Psychotherapy,2006(43):286-291.

23 Siminoff LA,Step MM.A communication model of shared decision-making:Accounting for cancer treatment decisions[J].Health Psychol,2005(24):99-105.

24 Hovey R.Assessment in health promotion:Deconstruction and metaphoric considerations in a nutshell.In:Gilmore GD.Needs and capacity assessment strategies for health education and health promotion[M].Sudbury:Jones and Bartlett,2012.

25 Tamas S.Writing and righting trauma:Troubling the autoethnographic voice[J].Qual Soc Res,2009,10(1):22.

26 Logstrup KE.The ethical demand Den etiskefordringen[M].Copenhagen:Gyldendal,1991:268-280.

27 Vitacca M,Isimbaldi C,Mainini A,et al.The frail person and his caregiver:Cure,care or simultaneous care? A conceptual article[J].Med Pers,2001,9(1):6-12.

28 Gaiger J,Walker N,Trans.Gadamer HG.The enigma of health:The art of healing in a scientific age[M].Stanford:Stanford University Press,1996:126.

29 Barber B.The logic and limits of trust[M].Piscataway:Rutgers University Press,1983:28-47.