核心力量训练对普通高校非专业运动员预防运动损伤的研究*

2014-01-31廖华晓

廖华晓

(广东技术师范学院天河学院,广东广州 510540)

1 核心力量(Core Strength)的起源与定义

根据相关资料显示,核心力量(Core Strength)的起源处于物理治疗以关节部位为研究关注的时期,后作为一种新型的运动训练手段应用于健身和各项目的竞技体育训练中。人体的“核心(Core)”从解剖学的角度来看,它们正好处于上下肢的结合部位,具有承上启下的枢纽作用,是指脊柱、髋关节和骨盆[1]。核心力量是以控制身体重心、稳定人体核心部位(即肩关节至膝关节之间的部位)、传递上下肢力量为主要目的的力量能力[2]。国内也有些专家们习惯把核心力量称为“躯干力量”或“躯干(核心)力量”。

德国的研究者们1996年提出的躯干支撑力量是核心力量的最早说法。Panjabi1985年提出脊柱稳定性,此后又提出核心稳定性脊柱稳定系统和由神经控制亚系、主动亚系和被动亚系组成的“三亚系模型”理论。运动医学专家Willson认为:人体核心稳定性可以提高脊柱部位的平衡能力,预防脊柱受伤。这些研究成果都被应用于预防和康复的领域,直到2006年Kibler才将核心稳定性引入到竞技运动训练中[3]。他指出身体核心部位在运动中产生力量、控制力量和传递力量的3个主要功能,这一项研究为核心稳定性在竞技体育中的应用奠定了基础。

核心力量训练随着从医学康复领域中的诞生到引入竞技体育中应用,以其良好的训练效果越来越受到了国内外教练员与运动员的青睐,在我国北京奥运会以来,教练员们采用不断核心力量训练的方法。在学术研究领域中,核心力量训练类的论文从基础理论的研究到实际上的应用类论文在不断地增加,在不同研究领域中指出核心力量训练的重要性和可行性。核心肌群的力量越大,身体的稳定性和平衡能力就越好,运动员就能在竞技运动中具有更好的控制和制胜能力。因此核心力量训练被专家和教练们认为是运动员力量训练的一个重要组成部分[2]。

国内竞技运动训练过程中对力量增长的肌间协调重视不够,为“核心力量”在国内的兴起提供了市场,“核心力量”的出现一定程度上弥补了力量训练在肌间协调方面的缺失[4]。核心力量的训练对运动员增强肌间的协调性,稳定核心机体,提高核心肌群的力量来保持正确的姿势,完成动作和专项技术力量的训练起着重要的作用,提高了运动员身体的平衡能力和对运动肌肉的感知,从而减少了运动损伤来提高运动成绩。

2 核心力量训练在康复和预防损伤中的作用

腰部是人体躯干的一个相对薄弱的环节,据相关资料显示,腰部的损伤占所运动损伤的5% ~15%[5],占比例系数相当大,因此,无论是在康复训练中还是在运动训练中,相关研究专家们都将其置于研究的首位。屈萍(2011)在《核心稳定性力量训练》一书综述中国内外相关文献中指出:核心训练可以降低腰椎负荷,预防并治疗腰部损伤[5]。黎涌明(2008)[1]等人认为核心部位的稳定和核心力量的提高一方面可以加强对脊柱这一人体薄弱环节的保护[1];另一方面,通过核心部位的枢纽协调作用,为上下肢的发力建立稳定的支点,减小和缓冲关节和末端肢体的负荷,达到预防损伤的目的[1]。人体的椎间盘和腹腔脏器产生的流体静压强作用可使椎骨之间的力(动)量基本以压缩载荷的形式传递,并降低弯曲、剪切和扭转载荷对腰椎的影响,起到保护腰椎的作用,核心力量训练是提高流体静压强对腰椎保护作用的有效手段[7]。运动员在快速发力进行动作时,强有力的核心肌群能够确保肢体在完成动作的过程中保持在正常的位置,作用是对深层小肌肉群的稳定功能起到了关键的保护,这就预防了急性损伤的发生[6]。否则,如果发力不正确,大大提高了潜在的运动损伤发生的机率,比如像腹部扭伤、下背痛、骨盆倾斜等等,这些损伤会直接影响到训练的效果[6]。核心力量训练中的静力性姿势能够有助于运动期间维持躯干合理的动作姿势,提高核心肌群的本体感觉,而且强有力的核心力量确保身体在运动变化中不断调整姿势,以达到完成动作的要求[7]。

在众多的研究中表明:良好的核心力量为下肢力量的生成提供了基础,更稳固了下肢的关节,提供了良好的力学基础,减少下肢损伤的机率。李文娟等人认为核心部位对人体起到稳定的基础,以便维持肢体远端运动。Willson认为:人体的核心稳定性在维持腰椎的稳定,预防膝关节的损伤方面起到重要作用,它主要是通过对人体的关节、骨骼和肌肉的保护来实现的[8]。核心稳定性能力差可导致着地时产生错误的机械效力,增加膝关节外翻的力量,很容易导致膝关节前交叉韧带急性断裂,也是较严重的和常见运动性损伤[9]。

3 研究对象

从普通高校随机抽取非专业运动员60名,要求身体健康、无心血管系统和呼吸系统疾病。所有对象均知情同意并签署知情同意书。随机分成人数均等的核心力量训练组(以下称“实验组”)和传统训练组(以下称“对照组”),每组30人(n=30)。两组实验对象情况见表1所示:

表1实验对象情况一览±S

表1实验对象情况一览±S

p 0.098 0.054小腿长/大腿长 1.0316±0.04721 1.0308±0.03795 0.947肺活量(ml)4857.47±780.506 4731.53±812.695 0.543

由表2可以看出,实验组与对照组在实验前年龄、身体形态、肺活量各项指标上虽然略有差距,但统计结果显示两组之间各项指标并无显著性差异(P>0.05)。

实验方案

本研究采用实验组与对照组的组间对比的训练实验,对照组和实验组的日常训练为每周5次,早上以发展速度训练为主,下午以发展力量训练为主。实验组除了参加日常的传统训练外,选择利用瑞士球和实心球训练为主,徒手训练为辅的核心训练方法进行试验研究。训练时间为9周,每周训练5次,训练时间安排在日常训练后,训练时间为30min,训练后进行10min~15min的放松活动。为确保受试者在实验过程中的安全性,在整个实验过程中将采取循序渐进的训练原则,每天利用心率指标测运动员晨脉和每次/组完成运动量后的心率(严格控制在140次~160次/min之间)以及自我感受询问的方式,监控运动员其机体恢复和对负荷强度情况,判断受试者的生理安全状况。而对照组只参加日常的传统训练,最后对其实验前后的相关数据进行比较研究。

4 实验结果分析

4.1 核心力量训练对普通高校非专业运动员的运动损伤测试

4.1.1 FMS功能性测试

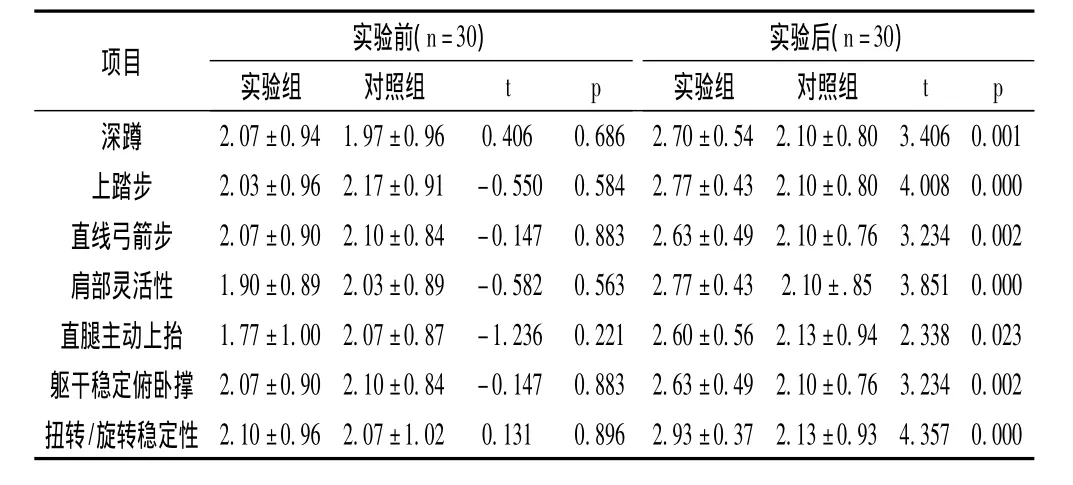

实验组受试者在按照核心力量训练方案进行9周训练后,其FMS功能性七项测试的成绩出现显著性的变化,采用独立样本T检验(Independent Samples T Test)对实验组和对照组进行统计分析。结果如下(见表2):

如表2示,在训练前实验组和对照组FMS功能性测试成绩在统计学上没有显著性差异(P>0.05)。训练后实验组和对照组FMS功能性测试成绩在统计学上有显著性差异(P<0.05)。

4.1.2 实验组训练前后FMS功能性测试得分变化情况

实验组受试者在按照核心力量训练方案进行9周训练后,其FMS功能性七项测试的成绩出现显著性的变化。将实验组训练前和训练后的得分采用频数分布作比较,结果如下(见表3、4、5、6、7、8、9):

表2 心力量训练前后验组和对照组FMS功能性测试成绩的变化±S

表2 心力量训练前后验组和对照组FMS功能性测试成绩的变化±S

项目 实验前(n=30)实验后(n=30)t p深蹲 2.07±0.94 1.97±0.96 0.406 0.686 2.70±0.54 2.实验组 对照组t p 实验组 对照组10±0.80 3.406 0.001上踏步 2.03±0.96 2.17±0.91 -0.550 0.584 2.77±0.43 2.10±0.80 4.008 0.000直线弓箭步 2.07±0.90 2.10±0.84 -0.147 0.883 2.63±0.49 2.10±0.76 3.234 0.002肩部灵活性 1.90±0.89 2.03±0.89 -0.582 0.563 2.77±0.43 2.10±.85 3.851 0.000直腿主动上抬 1.77±1.00 2.07±0.87 -1.236 0.221 2.60±0.56 2.13±0.94 2.338 0.023躯干稳定俯卧撑 2.07±0.90 2.10±0.84 -0.147 0.883 2.63±0.49 2.10±0.76 3.234 0.002扭转/旋转稳定性 2.10±0.96 2.07±1.02 0.131 0.896 2.93±0.37 2.13±0.93 4.357 0.000

表3核心力量训练前后实验组深蹲测试得分变化情况±S

表3核心力量训练前后实验组深蹲测试得分变化情况±S

项目 分数 实验前(n=30)实验后(n=30)频率 百分比%频率 百分比%p深蹲0 2 6.7 0 0.0 1 6 20.0 1 3.3 2 10 33.3 7 23.3 3 12 40.0 22 73.3 0.000

表4 核心力量训练前后实验组上踏步测试得分变化情况±S

表4 核心力量训练前后实验组上踏步测试得分变化情况±S

项目 分数 实验前(n=30)实验后(n=30)频率 百分比%频率 百分比%p上踏步0 2 6.7 0 0.0 1 7 23.3 0 0.0 2 9 30.0 7 23.3 3 12 40.0 23 76.7 0.000

表5 核心力量训练前后实验组直线弓步测试得分变化情况±S

表5 核心力量训练前后实验组直线弓步测试得分变化情况±S

项目 分数 实验前(n=30)实验后(n=30)频率 百分比%频率 百分比%p直线弓箭步0 0 0 0 0 1 11 37 0 0 2 6 20 11 37 3 13 43 19 63 0.004

表6 核心力量训练前后实验组肩部灵活性测试得分变化情况±S

表6 核心力量训练前后实验组肩部灵活性测试得分变化情况±S

项目 分数 实验前(n=30)实验后(n=30)频率 百分比%频率 百分比%p肩部灵活性0 1 3 0 0 1 10 33 0 0 2 10 33 7 23 3 9 30 23 77 0.000

表7 核心力量训练前后实验组直腿主动上抬测试得分变化情况±S

表7 核心力量训练前后实验组直腿主动上抬测试得分变化情况±S

项目 分数 实验前(n=30)实验后(n=30)频率 百分比%频率 百分比%p直腿主动上抬0 3 10 0 0 1 10 33 1 3 2 8 27 10 33 3 9 30 19 63 0.000

表8 核心力量训练前后实验组躯干稳定俯卧撑测试得分变化情况±S

表8 核心力量训练前后实验组躯干稳定俯卧撑测试得分变化情况±S

项目 分数 实验前(n=30)实验后(n=30)频率 百分比%频率 百分比%p躯干稳定俯卧撑0 2 7 0 0 1 7 23 2 7 2 8 27 11 37 3 13 43 17 57 0.005

表9 核心力量训练前后实验组旋转稳定测试得分变化情况±S

表9 核心力量训练前后实验组旋转稳定测试得分变化情况±S

项目 分数 实验前(n=30)实验后(n=30)频率 百分比%频率 百分比%p旋转稳定性0 2 7 0 0 1 6 20 1 3 2 9 30 0 0 3 13 43 29 97 0.000

如表所示,实验组在训练后,上踏步、直线、弓箭步、躯干稳定俯卧撑的项目中,全部达标2分以上,达标率100%;在全部项目的测试中达3分的比例较大。通过采用成对样本T检验实验组在训练前后的FMS功能性测试成绩在统计学上有显著性差异(P<0.05)。

4.2 核心力量训练对普通高校非专业运动员的运动损伤的影响

实验组受试者在按照核心力量训练方案进行9周训练后,其FMS功能性七项测试的成绩出现显著性的变化,采用独立样本T检验(Independent Samples T Test)对实验组和对照组进行统计分析,FMS功能性七项测试成绩的7个项目成绩进行统计分析中p均小于0.05,因此我们认为训练后实验组和对照组FMS功能性测试成绩在统计学上有显著性差异。同时,我们对实验组的实验前后的得分进行了频数分布统计,发现实验组在训练前深蹲、上踏步、肩部灵活性、旋转稳定性的项目中得分为0的都分别有2人次;躯干稳定俯卧撑、直腿主动上抬的项目中得分为0的分别有1人次和3人次,而经过核心训练后,以上项目得分为0的均为0人次。而训练前后,深蹲得分为3分的比例由训练前的40%上升到训练后的73.3%,升高的幅度为33.3%;上踏步得分为3分的比例由训练前的40%上升到训练后的76.7%,升高的幅度为36.7%;直线弓箭步得分为3分的比例由训练前的43%上升到训练后的63%,升高的幅度为20%;肩部灵活性得分为3分的比例由训练前的43%上升到训练后的57%,升高的幅度为14%;直腿主动上抬得分为3分的比例由训练前的30%上升到训练后的63%,升高的幅度为33%;躯干稳定俯卧撑得分为3分的比例由训练前的30%上升到训练后的77%,升高的幅度为47%;旋转稳定性得分为3分的比例由训练前的43%上升到训练后的97%,升高的幅度为54%。其得分采用配对样本T检验对实验组训练前后的得分进行统计分析,FMS功能性七项测试成绩的7个项目成绩得分进行统计分析中p均小于0.05。因此,实验数据表明训练后实验组训练前后的得分FMS功能性测试得分在统计学上有显著性差异。

因此,在研究实验中表明核心力量训练主要作用于稳定骨盆、脊柱。使运动员保持正确的身体姿态,提高身体平衡协调能力和控制力。针对运动员身体的核心肌群以及深层小肌肉群进行稳定、平衡、力量等能力的训练,以稳定人体的核心部位,传递上下肢力量,控制重心运动,协调各运动链配合和各肌群协调发力,从而预防运动动作中的损伤,减少运动损伤的发生机率。

5 结论与建议

5.1 在研究实验中表明,9周核心力量训练针对普通高校非专业运动员身体的核心肌群以及这一范围内的深层小肌肉群进行训练,协调各运动链配合,各肌群协调发力,从而预防动作中的损伤,减少运动损伤的发生机率。

5.2 在研究实验中表明,9周核心力量训练对非专业运动员的核心肌群的力量、速度指标均有不同幅度的提高,而且训练手段简单、易操作,可以作为高校非专业运动员训练的有效手段。在训练中不断尝试,不断改善,使得体育训练更科学、更实效。

[1]黎涌明,于洪军,资薇,等.论核心力量及其在竞技体育中的训练——起源·问题·发展[J].体育科学,2008,28(4):19-29

[2]孙文新.现代体能训练核心力量训练方法[M].北京:北京体育大学出版社,2011,9

[3]王彦.普通高校体育舞蹈选手核心稳定性和力量训练研究[D].重庆:西南交通大学,2011

[4]黎涌明,徐权,陈小平.“核心力量”和力量训练刍议[J].中国体育教练员,2011(4),38-41

[5]屈萍.核心稳定性力量训练[M].北京:中国地质大学出版社有限责任公司,2011,7

[6]王卫星,李海肖.竞技运动员的核心力量训练研究[J].北京体育大学学报,2007,30(8):1119-1121

[7]林华,王润,等,核心力量训练原理初探[J].山东体育学院学报,2008,24(2):66 -68

[8]汪玲玲.核心力量训练对体操普修学生基本身体素质影响的实验研究[D].武汉:武汉体育学院,2010

[9]杨宇,等.关于体育运动中核心稳定性训练之研究[J].南京体育学院学报(自然科学版),2008,7(2):71-73