强制性支出责任与地方财政自治

2014-01-26罗春梅

●罗春梅

强制性支出责任与地方财政自治

●罗春梅

近年来“事权清晰”一词逐渐成为公共管理学和公共经济学研究领域的一个高频词,党的十八大也明确提出了“加快改革财税体制,健全中央和地方财力与事权相匹配的体制,完善促进基本公共服务均等化和主体功能区建设的公共财政体系”的目标任务。但已有的研究大多集中在财政收入划分层面,却往往忽视了财政支出领域的政府间财政干预或管制,若漠视日益泛化的强制性支出责任对财政预算体制本身产生的较大冲击,不但会使原有的目标难以实现,而且还伴随产生新的财政问题和制度变异。毕竟,筹集财政收入的目的是为了满足地方政府支出的需要,不具备支出层面的自治权终将使收入自治权成为空谈。基于此,本文以强制性支出责任为突破口,着眼于深化财政预算体制改革亟须解决的理论与实践问题,具有重要的实际应用价值。

一、强制性支出责任与地方财政自治的关系概述

“地方自治”是指地方共同体自主治理本地的公共事务,不受或者少受中央政府的干预,相对应的是“他治”的概念。地方自治的法宝是“财政自治”,不具有财政方面内容的地方自治只能是画饼充饥。

自主提供公共服务权利、与之相适应的财力支配自治权构成地方财政自治中最基本的内容。为了保障地方政府的自主理财权,我国《宪法》和《预算法》中都有明文规定预算级次与行政级次的一致性,并通过于1994年确立的分税分级财政管理体制进行强化。

理论上看,财政体制是规范政府间自治权限和自治程度的根本性制度安排,也通常被视为政府间所缔结的一种正式契约。实际上,目前中国的财政体制并不规范。首先,财政收入自治权受到了较大程度的限制,因为地方税体系不完善及地方无权在法律框架内发行债券以满足发展需要。其次,中国地方政府还承担着大量的“强制性支出”责任,包括要求地方提供最低水平的公共服务、众多全国一致性的强制性支出标准与项目及“中央请客,地方买单”型的强制性支出指令等。显然,强制性支出责任是对财政预算体制这种正式契约的再调整,大量的强制性支出政策使得原先就相对脆弱的财政预算体制变得更加不均衡。因为,原本职责重叠的支出格局由于各种强制性支出政策的出台,更给各级政府特别是基层地方政府带来极其不确定的支出预期(预算),并在实践层面为地方在制度外保有和拓展“事实上的财政自治权”提供了空间,反过来加剧了政府间财力的不均衡程度。

二、中国地方财政自治权的考察:基于强制性支出责任的分析

(一)地方强制性支出责任描述

Whicker(1981)从“财政负担”的角度提出界定强制性责任的三项条件,其中未给予下级政府任何财源融通是关键,而美国政府间关系咨询委员会(ACIR)的研究报告则强调“中央强制性要求”,故虽有财源融通但由中央制定统一规则的项目(crosscutting requirements)也属于强制性责任范畴。本文综合诸学者的界定并结合中国的现实情形,将讨论的焦点集中狭义中央政府和地方政府层面,具体为基于中央法令强制力要求地方配合执行的强制性行为以及没有提供财源的管制性命令。

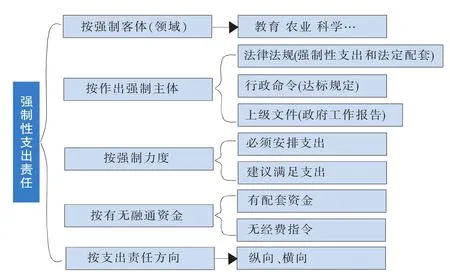

虽然在明示的法律规范体系内,中国没有普遍实行的地方自治制度,也没有财政自治权这一规范概念,但“事实上形成的功能性地方自治权”却通常被理解为一种实际效果或“事实权力”。其中,强制性支出和法定配套支出、行政达标命令及包括政府工作报告在内的上级政策文件都是套在中国地方政府头上的“紧箍咒”。下图对强制性支出责任进行了分类。

图1 强制性支出责任分类

无论是定性描述还是定量测量,也无论是与GDP相比还是与财政经常性收入相比,地方做支出预算安排时必须确保某些特定领域达到法定的支出比例或增长幅度。

(二)强制性支出责任与地方财政自治权之间的内在逻辑

1、众多强制性支出责任限制了地方财政自治权。尽管学者们对强制性支出责任的理论依据作出不同角度的解释,上级财政成本转嫁、矫正地方支出结构和政治考量都有提及;在实践层面,美国、新西兰及加拿大等国家自上世纪九十年代中期以来,联邦或中央政府均趋向于利用强制性责任来推行中央政策,但相关文献都普遍质疑政策实施效果。其中,强制性支出责任是否会侵害到地方财政自治权引起学者广泛的讨论。Tolly&Wallin(1995)从宪法与法律层面对此加以探讨,提出“四大原则”判断强制性责任是否违宪,主要是维护地方财政上或决策上的自主性,避免强制性责任对各州产生不平均的财政分配效果,这一点也受到了国内学者的重视,国内有研究认为较高水平的公共品供给一般与较高的地方财政自主性联系在一起。

对于中国而言,一方面,信息不对称以及中央政府的自利行为是强制性责任存在的关键,另一方面,日益泛化的强制性支出责任经常使地方政府陷入财政困境。这是因为,中国政治架构决定了地方政府的职责主要来自于中央的决策和部署,政府层级之间的关系有“职责同构”特点,越是基层政府承担的财政成本越高,阻碍和限制了地方财政自治权的实现。实践中“一刀切”式的强制性支出政策大多并不考虑地方实际情况,而且即使完成了强制性的目标却并不表明财政效率就一定得到了提升。

2、中国式“有法难依”困境:地方绕过强制性责任自主扩权。旨在保障各项事业发展经费的法定支出条款,实践中面临着地方政府有限的财力和众多的法定支出的矛盾。地方政府面对这些强制性支出政策,常常处于两难境地,最终造成了政治上和经济上的压力。

如以广东省科技投入政策为例,依照强制性政策规定“2010年,全省科学技术研究开发经费应当占本省国内生产总值的百分之二以上,珠江三角洲地区的相应比例应当达到百分之二点五以上,并逐步提高”,实际执行的效果却并不乐观,见表1。

首先,全省研发投入强度早在2010年就应达到2.0%以上,但显然这一法定指标推迟了两年才实现,其次珠三角法定支出指标为2.5%以上,而2010年也只有2.04%。最后,综合广东各地市指标的落实情况来看,波动幅度就更大了,最低河源只有0.09%,除深圳外,最高的中山也只有1.79%,离强制性标准比例有较大的差距。

更重要的事,由于大多数法律只是规定各级政府每年预算分配时,对某些领域投入应当高于其财政经常性收入的增长幅度,那么,如何拿捏预算案中“经常性收入的增幅”对于各级政府来说就十分重要。普遍的做法是,利用超收财力的使用难以受到预算约束的现实,人为操纵强制性支出目标的实现,反而造成强制性支出项目呈现低增长甚至负增长。

由此看来,采取技术“迂回”、政治“摄取”或制度突破,地方政府最大限度地延展自主理财的空间,释放强制性支出责任。

三、几点思考

显然,强制性支出责任与地方财政自治权力间存在着此消彼长关系。虽然地方财政自治是《宪法》和《预算法》共同赋予的,但强制性支出责任客观上却削弱了这种权力,地方出于财政自利竭力延展自主理财的空间,导致了目前“中国式有法难依”的困境。

(一)是否本末倒置:央地政府间职能清晰界定是关键

重新界定政府与市场的职能边界是“十八大”后中国经济制度改革的重点与难点,而政府与政府之间职能的界定同样及其重要。

中国地方政府以30%的财力承担了约70%左右的支出,许多重要的、关系到公民权利性的社会保障支出,在中国更多的是由基层政府承担,这种“倒金字塔”式错位的公共支出配置格局和不健全的转移支付制度加剧了政府间竞争的激烈程度。换句话说,众多强制性支出责任的出台实际上是威权行政体制下的产物。强制性支出责任或许在一定程度上遏制因地方支出效率降低产生的公共支出结构扭曲和区域间支出水平差异等状况,但仅仅具有辅助性功能,并不能成为实现上述功能的主要方式,厘清各级政府之间的职能范围才是前提和关键,两者不能本末倒置。

表1 2010年广东省各市(地区)R&D经费占GDP比重

那么政府间财政职能清晰界定的核心在于三点:“经费筹措”——成本应由谁负担,“强制性命令”——应由哪级政府作决策,“政策本身缺陷”——是否会带来不当操作?如果按照西方发达国家的“横向”事权划分方式,并不可能改变“共担事权”这个基本特征。因此,依据中国的现实情况,可将事权进行纵向划分,就是将事权划分为:决策权、执行权、监督权和支出责任,并分权到不同层级的政府。这样,不同层级政府就须要履行相应的决策责任、执行责任、监督责任以及支出责任。在现行制度框架下,公共事务决策主要在中央,对地方来说,最重要的是明确执行成本和支出责任。如基础教育、医疗卫生、环境治理和社会保障等涉及公民权利性、外溢性特征较明显的领域,应实现全国最低施行标准,中央政府具有不可推卸的责任,决策与执行成本应归中央政府;若实践层面成为地方的支出责任,这就涉及财政经费如何进行分摊与细化的问题。另外,加强人大和公众的预算监督,规范强制性支出政策以契合地方实施操作,并改善考核监督的方式以设计地方自我负责机制。

(二)强制性支出责任本身是否规范:法律法规需重新修正

对某些强制性法定政策本身作规范分析。第一,法定教育支出政策在多大程度上实现了教育预算规模增长和结构优化,或仅仅实现了上级政府支出责任“额外”转移?第二,“一刀切”式的强制性标准与地方公共品效率提供之间的矛盾及无经费指令或提供部分经费指令的正当性;第三,法定支出的硬性规定与公共预算竞争性原则是否存在矛盾;第四,部门法律与规章与《预算法》之间的冲突;第五,过分强调投入的法定政策与绩效导向的管理模式相矛盾,需要反思现行“重投入,轻产出”粗放型的预算管理模式。

(三)地方权力与能力是否匹配:提升地方政府自主理财能力

预算能力的强弱是实现民主理财的基础。中国地方政府自身预算能力不足制约着财政自治权的最终实现,如行政内部“权力碎片化”、“利益固化”而导致强制性支出竞争、地方人大预算监督能力的提升、公民参与预算的途径拓展及财政问责机制构建等。不解决好这一系列问题,即使地方拥有真实的财政自主权力也无法落实,因此对权利与能力之间相互制约、相互依存的辩证关系还需要深入讨论。

(本文为广东哲学社会科学规划项目〈编号GD12CYJ08〉的阶段性成果)

广东外语外贸大学财经学院)