全日制专业学位研究生“2112”培养模式研究

2014-01-24侯忠伟

侯忠伟,韩 西,杜 嘉

(重庆交通大学 研究生部,重庆400074)

自2009年教育部开展以应届本科毕业生为主体的全日制专业学位硕士研究生教育以来,全日制专业学位研究生培养体系的建设已成为各个高校招生单位不得不面对的问题。探索一种能够满足经济建设和社会发展需要的高层次应用型专门人才培养模式,促进专业学位研究生教育的有序开展,已成为当今国内研究生教育界的一个研究热点。

郑冬梅(2009)以北京航空航天大学为例,提出了产学研相结合的全日制专业学位研究生培养模式,在加强基础理论和应用知识相结合的课堂教学的同时,依托学校科研平台与企业联合培养全日制专业学位研究生,以提高学生的实践能力[1]。徐小龙等(2011)提出了全日制专业学位研究生“螺旋提升型”培养模式(SUTM,Spiral Upgrade Training Mode),其核心思想是通过螺旋式的滚动学习以及实践积累,从而提高学生的知识水平和实践能力[2]。聂文斐等(2011)针对全日制专业学位研究生教育的具体对象,以华南理工大学“信息与通信工程”领域专业学位研究生的培养为例,提出了以实践为主线的全日制专业学位研究生三段式培养模式,将全日制专业学位研究生培养划分为工程实践学习期、强化期和成熟期三个阶段,并制定了相应的考核评价和质量监控机制[3]。华丽水等(2011)从专业学位研究生的培养发展和“电子信息”类专业学位研究生的培养特点出发,构建了“依托工程中心、重大项目、重点团队”的全日制专业学位研究生培养模式[4]。敖永胜(2011)提出了借助企业研究生工作站培养全日制专业学位研究生的新模式,分析了产学研对于全日制专业学位研究生教育的重要性[5]。

本文在双导师制的基础之上,对全日制专业学位研究生培养模式进行了研究,提出了全日制专业学位研究生“2112”培养模式,以期探索出一条与当今全日制专业学位研究生教育要求相适应的培养路径,为国家和社会发展培养更多优秀的高层次应用型专门人才。

1 双导师制在专业学位研究生教育中的作用

专业学位是随着科技和社会的飞速发展,针对特定的职业领域的需要,为培养具有较强的专业能力和职业素养的高层次应用型专门人才而设置的学位类型。我国于1991年开展专业学位教育,最初的培养对象定位在具有一定工作经历的在职人员,双导师制便是在这种背景下应运而生的产物[6]。由于在职人员攻读硕士学位期间并没有实现全脱产,在校学习和从事科研工作的时间较少,单一的校内导师在对学生从事理论指导的同时没有更多的精力专门到企业中对学生进行实践指导,无法充分履行导师责任,因此需要一个专门在企业中对学生进行实践指导的校外导师,这样才能充分整合社会与高校资源,实现理论和实践的统一。

双导师制作为专业学位研究生培养中的一种十分重要的机制,是时代发展的产物,它的提出改变了单一、呆板的培养研究生的方式,有针对性地强调了个体的发展,校内和校外导师的协作更有利于应用型人才的创新培养,因而在专业学位研究生教育中发挥了重要作用[7]。

第一,有利于学生的个人发展。在研究生的培养过程中,校内导师不仅要着重培养学生的专业知识能力,同时也要加强对学生的思想道德品质教育,这有助于学生知识水平和思想道德水平的全面发展;校外导师着重培养学生的实践应用能力,利用其资源为学生提供实践机会,给学生传授生产实践中用到的新方法、新技术。这样一来,学生不仅在理论水平和道德修养方面得到了提高,而且可以通过实践锻炼熟悉和明确自己毕业后可以从事的工作领域,掌握更多工作中实用的方法和技术,为以后的工作打下了良好的基础,从而有利于学生的个人发展。

第二,有利于充分利用教学资源。随着我国研究生教育的蓬勃开展,研究生的招生规模不断扩大,使得导师的工作任务不断加重。以重庆某高校为例,截止到2012年11月份,平均每名硕士生导师指导的全日制硕士研究生数量达到了4.2 人,甚至有的导师指导的学生达到了20 余人,导师即使把自己的全部精力都集中在研究生指导方面,也很难较好地兼顾每一位学生,这一现象在全国其他高校也十分明显。而实行双导师制之后,吸收了一大部分实践经验丰富且具备高级职称的社会人士进入导师队伍,能够极大地壮大导师队伍的力量,同时也在一定程度上分担了校内导师的责任,两位导师都是学生进行科技研究的指导者和支持者,能够提供更多的社会资源供学生所用,充分地调动了校内外的教学资源。

第三,有利于创造更多的经济和社会效益。双导师的合作育人模式使学生在校内导师和校外导师的共同指导下知识水平和实践能力同步提高,学生较早地接触到了生产实践,有助于研究生的论文选题与企业实际的生产项目相结合,从而使学生的科技创新活动与企业的实际生产紧密地结合在一起,实现产学研一体和科技成果的转化,给企业带来更大的经济效益,学生在此之中也可以获得相应的报酬,改善自身的生活条件。与此同时,企业也可以在本单位实践的学生中选拔优秀的人才,促进学生就业,从而产生巨大的社会效益。

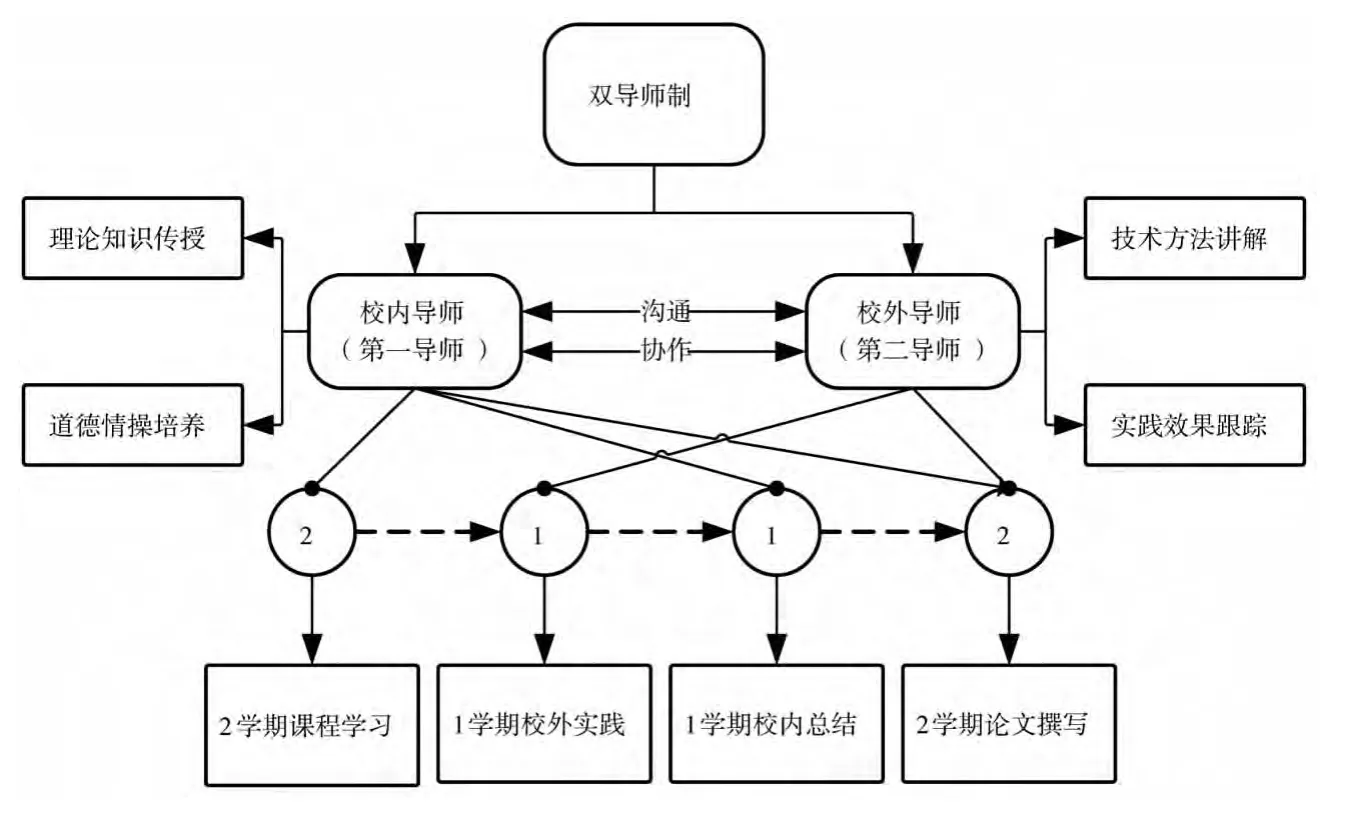

图1 全日制专业学位研究生“2112”培养模式

2 全日制专业学位研究生“2112”培养模式

随着国家经济和社会发展对高层次应用型人才的迫切需求,全日制专业学位研究生教育蓬勃开展,其相对于全日制学术型研究生的招生比例也逐年增长,预计到2015年,全日制专业学位与学术型学位研究生的招生规模将基本持平[8]。将双导师制运用于全日制专业学位研究生教育之中,有利于学生尽早地找准研究领域,从而有针对性地进行应用研究和创新,为以后的工作打下良好的基础。本文基于双导师制,提出了一种全日制专业学位研究生“2112”培养模式(如图1 所示),具体内容如下。

第一,在全日制专业学位研究生的培养中实行校内、校外导师与学生双向选择的双导师制。由于全日制专业学位研究生的全脱产性质,所以校内导师原则上作为研究生的第一导师(Principle Supervisor),校外导师作为第二导师(Subsidiary Supervisor)[9]。学生在入学报到注册后通过双向选择确定校内导师,之后在校内导师的指导下从事学位课程和非学位课程的学习以及相关学科专业领域的前期研究工作,在第一学期结束之后,由校内导师根据学生感兴趣的研究方向有针对性地推荐校外导师,学生通过与校外导师的双向选择确定指导关系,之后由校内导师和校外导师联合对学生进行指导,共同商讨学生的培养计划。

第二,“2 个学期”的课程学习。全日制专业学位研究生的学制定为3年,第一、第二学期的学习和研究工作在校内进行,由校内导师负责,学生在两学期内完成所有学位课程和非学位课程的学习,与此同时,学生应利用课余时间参与到校内导师的科研活动之中,了解研究问题的思路和方法,并通过与导师的讨论确定初步的研究方向,阅读相关文献,做好前期研究,完成一次学术报告。校内导师要经常与学生沟通和交流,以便了解学生的学习和生活状况。

第三,“1 个学期”的校外实践。全日制专业学位研究生第三学期开始由校外导师安排校外实践活动,学生通过在企业或科研院所的实习锻炼自身的实际应用能力,提高自身分析和解决问题的能力,并从所接触到的实际生产项目或研究课题中确定学位论文的选题和研究内容,尽可能开展较为深入和细致的研究。在此过程中校外导师要以“中间人”的角色联系实践单位和学生,并负责在学生的生产实践中适时对学生进行帮助和指导,为学生提供相应技术资料,对学生实践效果进行跟踪,督促学生将每天的工作内容和收获记录在实习日志之中。

第四,“1 个学期”的校内总结。通过一个学期的校外实践,学生的实际应用能力有所提升,第四学期学生回到学校对在上一学期的实践中收集到的资料进行总结和归纳,阅读国内外文献,细化研究内容,通过与校内、校外两个导师的座谈确定最终的毕业论文题目,在充分了解国内外研究现状的基础上完成开题报告。本学期校内导师应主动与校外导师加强沟通,了解学生在实践期间的情况,讨论学生的研究内容和研究重点,并就学生的论文选题达成一致的意见。

第五,“2 个学期”的论文撰写。第五和第六学期为全日制专业学位研究生的学位论文撰写和答辩阶段,也是攻读硕士学位期间至关重要的阶段。学生在阅读大量科技文献的基础上,依托实验室的相关条件对前期的研究内容加以深入和扩展,从理论层面加以分析和比较,确定论文总体结构,完成学位论文以及答辩。由于专业学位研究生的论文以应用研究为主,所以难免要用到实际的操作方法和流程,因此需要在校内外导师的共同指导下完成。校内导师主要负责对学生理论知识方面的指导,对论文的结构和内容提出相应的要求;校外导师负责对学生的技术支持和具体操作方法的指导。

3 结 语

自我国全日制专业学位研究生教育开展四年以来,各个高校对全日制专业学位研究生的培养还处于探索阶段,没有形成一套完整而成熟的培养体系。借鉴在职人员攻读工程硕士研究生培养中的双导师制,以全日制专业学位研究生的定位为根本出发点,探索适合高层次应用型专门人才的培养模式,有利于培养更多优秀的人才,有助于促进国家经济和社会的发展。

[1]郑冬梅.产学研相结合探索全日制专业学位研究生培养模式[J].中国高校科技与产业化,2009,12(6):46 -47.

[2]徐小龙,孔媛媛,李梦娥.专业学位硕士研究生“螺旋提升型”培养模式[J].高等工程教育研究,2011,12(2):149 -154.

[3]聂文斐,杨 吉,宁更新,等.基于三段实践式的全日制工程硕士生培养方案探索[J].学位与研究生教育,2011,12(3):64 -67.

[4]华丽水,姚若河.电子信息类全日制专业学位硕士培养模式探索[J].继续教育研究,2011,12(2):85-86.

[5]敖永胜.企业研究生工作站培养全日制专业学位研究生探索[J].学位与研究生教育,2011,12(3):68-72.

[6]段 丹,林 洪.构建全日制专业学位研究生职业指导体系的探讨——基于提升培养质量的视角[J].黑龙江高教研究,2012,30(8):50 -52.

[7]周红康.双导师制:创新型研究生培养的新机制[J].江苏高教,2006,12(5):91 -93.

[8]张志红,潘紫微.全日制专业硕士:产学研合作培养模式的探索[J].高等工程教育研究,2011,12(4):132 -136.

[9]赵世奎,沈文钦.博士生导师制度的比较分析[J].学位与研究生教育,2011,12(9):71 -77.