1967年姨母叶懋英含冤逝世前后

2014-01-14阮仪三口述殷之俊柯昌礼/整理

阮仪三口述+殷之俊+柯昌礼/整理

2013年6月16日, “同济附中五十周年(1963—2013)庆祝会”在同济大学举行。会后,与会的三百余名原同济附中师生怀着崇敬的心情,来到“师魂苑”瞻仰并献上花篮,表达对叶懋英校长永远的怀念。

叶懋英是我的姨母,曾任同济附中校长,1967年6月3日含冤逝世,终年55岁。姨母一生未婚,没有子女。由于我上世纪六十年代已在同济大学工作,她生前与我关系最为密切,她被迫害离世的后事也是我一手处理的,我感觉我有责任将她的为人及含冤逝世前后的一些事情公之于世。

“我离不开学校,

离不开学生”

姨母叶懋英是江苏扬州人,1912年7月生于一个知识分子家庭,父亲叫朱立哉。姨母原名朱懋英,因后来过继给无子女的姨父叶德真(曾任大公报副社长)才改姓叶。她的嫡父母生了5个子女,我母亲朱懋善是她的姐姐,其兄朱懋杰毕业于上海交通大学,曾任天津开滦煤矿总工程师,其弟朱懋森为上海二医大教授。叶懋英早年毕业于扬州中学,1938年毕业于上海大同大学数学系,先后任教于宁波效实中学上海分校、澄衷中学、务本女中等校,解放前就是沪上知名的数学教师。著名数学家华罗庚曾说:“叶懋英是位很好的数学家,她如果不从事教育工作,完全有可能在在数学领域内做出一定的成绩。”

新中国成立后,作为一个从旧社会过来的知识分子,叶懋英积极向上,把全部的爱,倾注在教育事业上,倾注在学生身上。1952年,她被选调到华东速成实验学校任教。1954年8月,同济大学根据华东教育部的决定,以华东速成实验学校为基础,正式成立同济大学附属工农速成中学。教室在“一·二九”大楼。工农速成中学是党的教育向工农开门方针的产物,直接从工农干部中培养工人阶级的知识分子,因而在师资和教育设备方面都是一流的,教师是从全市优秀的中学教师中抽调来的。从1954年到1967年,叶懋英在同济园辛勤工作了13个春秋,历任速成中学副教导主任、工农预科主任、附中校长。1956年加入中国共产党。先后两次当选为上海市人大代表,两次被评为上海市优秀教师,又曾被评为上海市先进工作者和上海市“三八”红旗手。她又是上海市第一批3位特级教师之一。

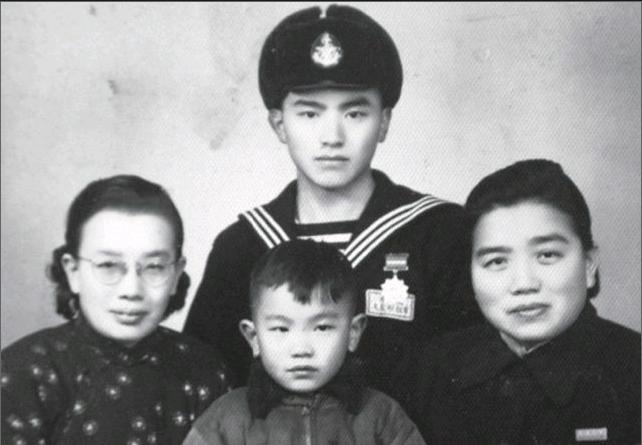

我1951年至1956年服役于人民解放军海军,部队在上海,节假日经常到同济新村姨母家看望她。记得当时她给我立了一个规矩:上午只准看书或复习功课,不准讲话。“阿姨,你教了那么多年书,还用得着备课吗?”有一次,我忍不住好奇地问道。“教课的知识也许我很熟悉,”她笑着回答:“可是,我备课不是备知识,而是备学生,懂吗?”当时我对“备学生”这一回答感到很不理解,直到后来自己当了教师时才恍然大悟:原来,她为的是因人施教啊!

1956年我从部队复员时,姨母对我今后的前途很关心,她建议我报考同济大学,我听从了她的这一建议。1956年9月我考入同济大学建筑系,并于1961年7月毕业留校工作至退休。如果说我这辈子为国家的城市建设作出了一点成绩的话,姨母是我的指路人。

叶懋英常常说:“我离不开学校,离不开学生。”清晨,学生6点出操,她5点50分出现在操场上;晚上9点熄灯,她又到学生宿舍去逐个叮咛:“别说话了,明天一早还要出操呢。”她曾在一个毕业班上语重心长地对学生说:“你们毕业以后,要永远记住,将自己像俄语33个字母中Я一样放在最后。”(注:字母Я即中文的“我”)她生活很节俭,每月最多花十五六块钱,常常接济一些生活有困难的同事、学生。在学生的心目中,叶懋英既是严师,又是慈母。

但是,“文革”爆发后,造反派却给叶懋英加上了一个“忠实执行刘少奇修正主义教育路线”的罪名,污蔑她用资产阶级思想毒害青年,培养资产阶级接班人,追求高分数、高入学率,宣扬母爱教育、人性论,用物质金钱拉拢学生和教工,是十足的走资本主义道路的当权派。这是“莫须有”的罪名。

身心受到严重摧残后自杀

1966年8月9日,同济大学发生了“八九”事件。这一天,同济校园人山人海,南楼、北楼、图书馆、文远楼、新饭厅前等凡有空场的地方都在揪斗所谓“牛鬼蛇神”。这天,被揪斗、挂牌、游街的干部和教职工达100多人,其中不少人被戴了高帽。那天,叶懋英等附中领导也在“一·二九”操场被揪斗了。

8月的一天,有人告诉我姨母在挨打,我就到附中去,见到她被迫跪在地上,前面放着一张凳子,要她跪着写检查,并有红卫兵拿着鞭子,一下一下地在抽打她,薄衬衣上渗出了血水。我向在旁的学生提出意见,说这不符合政策,“要文斗,不要武斗”。这些人恶狠狠地把我推开了。过几天我再去附中,见姨母被剃去半边头发,在被迫劳动。后来我又知道姨母曾被迫跪在石碴上,在烈日下被绳子牵着到臭水沟里浸泡,有时不让吃饭,挨打也是经常的事。1967年2月,姨母一度能自由行动,到我交通大学的宿舍住了几天,我爱人为其剪了头发,覆盖了半边的头皮。这时她详细地告诉我她所受到的种种惨无人道的虐待,并说:“这些人,不知有什么仇,竟然这样狠心地打人,我真怀疑他们是在‘闹革命。”她还说:“不要去责怪批判我的老师,他们的日子也不好过,反正我一个人过日子,没什么牵挂,所有的罪名就让我一个人承担吧。”

当时,我是同济大学建筑系的青年教师,兼系团总支副书记。附中红卫兵知道我是叶懋英的外甥后,抄了我的办公室,他们批斗叶懋英时,两次将我带去陪斗,说我是叶懋英的帮凶。

1967年3月,同济附中同学从社会上回到学校“复课闹革命”。 这时,按中央的要求,学校开展了一项工作——解放干部。当时附中有两名主要干部,党支部书记张华和校长叶懋英。解放哪一个?虽然张华水平不高,但她是“革命干部”,又会玩弄政治手腕,因此比叶懋英这个“资产阶级知识分子”显得更有“优势”。附中许多学生、教师曾亲眼目睹,在大学排球馆开解放张华的大会上,张讲了几句话便冲到叶懋英的左侧,一把拉住其头发,用右拳使劲打叶的脑袋,叫嚷“我恨死你了,你是个老妖精”等等,叶当时哇哇直喊痛。

张华解放后,为了“立功”,竟然卑劣地抛档案材料,通过一些不明真相的学生散布“叶懋英有美蒋特务的嫌疑,是长期潜伏的特务”等言论。这种言论的第一个所谓“根据”是,解放前夕,叶懋英曾与一姓王的国民党军官有来往,后来此人去了台湾。据姨母自己说,解放前是有一个姓王的亲戚从南京经沪去台湾,她曾很平常地与其见过一面,并无其它交往,更不知此人后来如何,与此人见面前也无交往,这件事是她自己向组织交代的,张华却把此事抛了出来,并乱加“特务嫌疑”的情节。第二个所谓的“根据”是,1961年经叶懋英好友华罗庚、苏步青相告,姨母的亲戚王元与她取得联系,王元有个哥哥叫王克,解放前随国民党政府去台湾。这件事姨母曾与同事谈过,想不到张华就此事对姨母进行诬陷。王元是华罗庚的研究生,后来成为著名的数学家(中国科学院院士)。1991年12月18日他在致我的信中回忆了与姨母叶懋英的交往,并写道:“像她这样勤恳的老教师落得这样的下场,复有何言?”表示了自己的极大义愤。第三个所谓的“根据”是,姨母的堂房弟兄中有一个大哥朱懋俊,解放前随国民党政府去了台湾,系一般小职员。这个材料在她的档案材料中早就有交代,况且她与此人也从未联系过。

此外,张华还诬陷叶懋英攻击江青。“文革”前,与同事闲聊时,姨母曾说:“王光美出国了,江青为什么不出来?”张华据此造谣说“叶懋英怀疑江青有问题”,当时这是一条很重的罪名。姨母曾对我说:“张华一口咬定,人家当然相信她这个解放干部,不会相信我这个打倒对象,我有口难辩。”

在这种情况下,叶懋英又被看管起来了。1967年5月对她的批斗升级了,各班级轮流批斗,要她写交代,在批斗时她常常挨打,还跪在三角铁上,以至浑身伤痕累累,常至深夜才放她回家。那段时间,姨母叫我不要去看她,因为我每去一次,她都要多受一次审讯,同时担心牵连到我。她说周围都有人盯着,她的一举一动都有人向附中造反派汇报。她受批斗、写交代经常弄得很晚,食堂早已没有饭了,回到家里,隔壁合住的邻居有时连煤气灶也不让用,只好常挨饿,连开水也喝不上。

记得钱锺书先生说过:“没有比残忍更大的罪恶了。”他把残忍视为人间的第一罪。从1966年6月1日至1967年6月3日,短短的一年零两天,昔日受人尊敬的姨母受到百般凌辱和无穷折磨,而对其打击又是以崇高的“革命”名义进行的, 她身心受到严重摧残,内心的痛苦是可想而知的。那段时间,我由于害怕,加之姨母曾劝诫我不要去看她以免受到牵连,去看她的次数也很少。姨母在上海本就我一个亲人,肉体与精神上的折磨和痛苦无人倾诉,无处排解,只能一个人独自默默忍受,这又加剧了她的痛苦。卡夫卡说过:“我能经历死亡,不能忍受痛苦。”在忍无可忍的情况下,叶懋英选择了自杀解脱。

“我相信党,相信人民,

总有一天会水落石出的”

1967年6月3日早晨8时,我到校上班,得知姨母叶懋英的死讯,并得到附中领导正式通知后去同济新村360号7室。我看到门洞大开,满屋是看热闹的人,满地纸屑狼藉,桌上散满乱翻的杂物,橱门也开着。姨母躺在地上,颈上有被剪断的白纱绳围绕。经了解,房间内已被查抄,没有遗书,说是人从玻璃隔断横梁上吊的,在厕所间遗有敌敌畏药瓶并有气味。我进房间的时候,两派造反人员正在姨母尸体前争吵不休,互相指责对方此前打骂叶校长、害死了叶校长云云。当时我心想,人都被你们害死了还在那里互相指责推诿,有什么意思,心里十分难受和气愤。对于“文革”这场煽动学生造反、把好端端的青年学生变成无法无天的“闯将”的运动,心里也充满了愤怒。

当天中午,公安局来人验看尸体,当时发现叶懋英肩部、背部、两肘、两膝均有伤痕,为青紫色瘀块,膝部并有伤痂,颈部另有两条勒痕,一新一旧。我提出自己的疑问,但他们坚持说已查明死因就是自尽上吊,说人是从梁上放下来的,还要我在验尸单上签字。其间,我舅舅朱懋森由上海二医大工宣队陪来,他也是被批斗对象,心里充满了恐惧,他说:一切后事由阮仪三处理。下午,附中派出一教工陪我去火葬场,此人摆出一副“造反派”的架势,提出几个限制:不准整容,不准凭吊,不准用好的骨灰盒……人已死了,又不是用他的钱,却还是如此压迫家属。我到火葬场买了一只便宜的的骨灰盒,草草了事。事后我到安徽劳动去了。后来我接到一纸通知,说已按统一方法处理了,骨灰盒里没有留下一点骨灰。

姨母生前说过:“我相信党,相信人民,总有一天会水落石出的。”粉碎“四人帮”后,我于1977年12月1日向同济大学领导报送了《为叶懋英同志昭雪》的书面材料。1978年10月,同济大学党委为叶懋英平反昭雪,并作出公正评价:“叶懋英同志把毕生的精力和智慧献给了党和教育事业,她是我党的好党员、好教师、好干部。”顺带说一句,那个张华同志,在她主持下把同济附中撤销了,并把所有教师全部拆分到杨浦区40余所中学去,自己去了一个工厂当书记,不久因犯错误受处分,后来患癌症早早地过世了。

1990年12月16日,由同济附中校友会、同济工农预科校友会(筹)、同济工农速中校友会起草的为叶懋英建立纪念物的方案报告递呈同济大学校党委。迅即,校领导批准了这一报告。由同济大学建筑系刘仲教授总体设计,并经附中师生再三讨论审定的纪念物,既不是塑像,也不是碑刻,却构思新颖,朴实无华而又寓意丰富。1992年1月,在同济大学校园内建成一个“师魂苑”——在“一·二九”大楼附近的南楼东面的绿地上,入口处有一块师魂石,并有一块磐石矗立在暗红色的花岗石平台上,右上刻着教育家陶行知的名言:“捧着一颗心来,不带半根草去”,左边刻着“怀念叶懋英老师”。平台左边留着一双脚印。陶行知的名言是姨母叶懋英一生的写照,脚印喻示着姨母脚踏实地走过的人生之路,激励后人开拓前进。我参与了“师魂苑”从筹划、建造到落成典礼的全过程。姨母的学生还曾集资做过一个她的头像,其神态、表情都表现得十分生动,这尊头像我曾向同济大学提议将其摆放在纪念园里,但校方没有同意。我觉得这尊头像十分亲切,如果能摆放出来,也是对姨母的一种怀念。

“师魂苑”不仅是叶懋英的学生和同事为她留下的永远“纪念碑”,而且为同济园增添了一处瞻仰的景观。2000年,同济大学校长吴启迪在庆祝教师节大会上讲:“那块叫‘师魂的纪念石是一个最值得我们流连的地方……我们每个老师都要常常想一想自己肩上的使命和责任,经常去瞻仰一下我们那一块师魂纪念石,努力做一个合格的老师。”

(口述者为同济大学教授、上海市文史研究馆馆员)

责任编辑 沈飞德