系词“是”字判断句的形成机制

2014-01-13邱峰

邱峰

(商丘师范学院文学院,河南 商丘 476000)

系词“是”字判断句的形成机制

邱峰

(商丘师范学院文学院,河南 商丘 476000)

我们对现实判断场景的认知解构形成的是由两个(类)事体B1和B2及其关系A构成的概念结构,其中存在A这个关系概念成分,促使模拟概念结构的判断句句法结构最终演变为系词判断句。判断句的本质是话题句,因话题的语义特征是有定且不含有距离意义,而代词“是”又具有其它代词不具备的中性指代功能,故其得以出现在话题较复杂的判断句中回指话题;又因与其回指的话题语义重复,故代词“是”在话题较简单些、回指话题的功能不是十分必要的判断句句法环境中演化为表示关系概念成分的系词。

判断句;系词;回指代词;概念结构;句法结构

判断句句法结构形成的关键是系词的形成,王力最早提出判断系词“是”来自其在上古汉语中的指示代词用法的观点,其语法化的具体环境如下:[1]T话题,回指的“是”+C说明。

虽也有其他学者提出不同的观点,但从类型学的角度来看(详见本文第三部分),王力的观点比较合理,很多学者也认同这个观点,区别是指代词“是”系词化的具体机制。综观前人的研究,我们认为这里仍有三个问题缺少进一步解释:

①带判断词的判断句式出现的根源是什么?

②指代词演变成为判断系词的机制是什么?

③汉语中的判断系词为何是来源于指代词?

这三个问题实际上就是与判断句句法结构的形成密切相关的基本问题,它们之间难以完全分开,但为表述方便,我们暂且分为三个小问题。

一、带判断词的判断句式出现的根源

甲骨文中最常见的判断句是带有辅助判断副词“唯”的形式,[2](p162)而张玉金认为,汉语里最早、最原始的判断句形式应当是“S+V名”,谓语是不带辅助判断词的名词性成分。[3](p309)这可能是由甲骨文材料所致,因为在材料较完整的西周金文中最基本的判断句形式是“S+V名”,[4](p9)[5](p360)后来辅助判断词①张军将判断副词、判断语气词、判断系词均称为判断词。(副词、语气词、系词)才相继出现。也就是说,汉语的判断句从古到今,经历了一个从无判断词到用判断副词和判断语气词,再到最后用判断系词这么一个过程。

另外,从类型学角度看,世界上“大多数语言,包括像印欧语这样的屈折语,都有过体词判断句的阶段。”[2](p15)而到了现代,大多数语言中的典型判断句是系词判断句。②有些语言比如一些黏着语中可能没有系词这种成分,而是拥有相应功能的其他显性手段,如日语“彼は学生です”中的“は”、“です”等所谓的标记和助词等。当然,现在也有很多语言没有系词或相关显性手段,但这与人类语言的判断句从名词句到系词句的整体演变趋势并不矛盾,因为系词判断句是语言历史演变的结果,而每种语言的演变速度则快慢不等。[2](p37)

那么,判断句为何要从无判断词类型向有判断词类型演变呢?下面,我们尝试从认知的角度来分析这个问题。

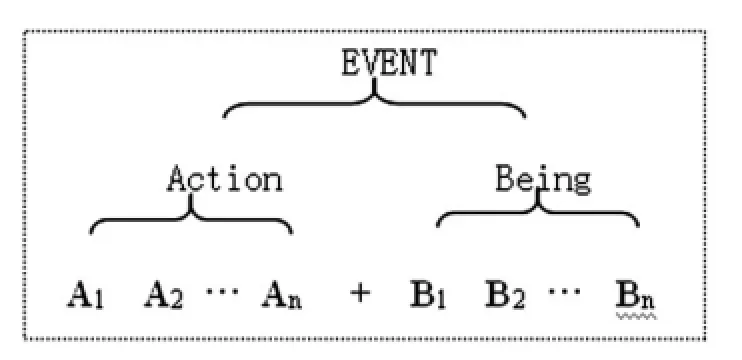

我们可以借用王寅的“事件域认知模型”(ECM)(如下图,略为简省)来探讨这个问题,[6](p240)如下图1。

据王寅,人们常以“事件域”为单位来体验和认知世界的,[6](p240)图1所代表的ECM实际上体现的是人类在对具体事件体验和认知基础上形成的抽象认知结构,也是人类认知各种具体事件的基本模式。也就是说,人们在面对复杂的生活场景时,总是据这个抽象的ECM来解构不同的场景,总是力图在现实场景中分离出事体(Being)和行为(Actiong)(包括动态的和静态的),由此形成人类认知事件的基本认知结构;而反映人类认知结构的语法结构正是基于这个ECM架构起来的。

图1

下面我们便据这个ECM分析一下系词判断句的句法结构是如何架构起来的。

图2 (以“陈胜是阳城人”为例)

矩形框S代表现实中存在的典型的判断场景,框内表示我们对此场景的认知解构。此图表明我们面对判断场景时,会据认知事件的基本认知模式ECM,将其解构为三个基本要素:两个事体B1和B2,一个行为A(这里具体化为“关系”)。这便是我们对“陈胜是阳城人”这个场景的认知解构所形成的认知结构。

据“语法就是概念化”、[7](p328)“语义结构源于概念结构”[8](p158)等认知语言学的基本理论原则,可以说,语法结构是模拟概念结构的结果,或者“语义和句法之间存在着一对一的映射关系”。[9](p37)这样,当我们想将“陈胜是阳城人”这个现实场景表达出来的时候,自然会选用能恰当表达B1和B2这两个事体概念的名词性成分和能恰当表达A这个关系概念的系词来模拟图2这个认知结构,“陈胜是阳城人”这个判断句的句法结构由此架构起来,架构过程如下图:

图3

当然,具体到不同时空的民族,其思维方式不尽相同,其系词形态和句法结构也不尽相同,但判断是语言共有的概念和命题意义,它反映了人类思维的共性;且句法结构的架构均遵循着模拟概念结构这个原则。故图2和图3可以认为是具有普遍意义的判断句场景的解构模式和判断句句法结构的架构模式。

我们认为,因为在对判断场景的认知解构中存在“关系”这一概念,这就注定了须同概念结构相应的句法结构中表达这一概念的句法成分的出现成为必然。这就是人类语言的判断句从无判断词类型向有判断词类型演变这种普遍趋势背后的根源。

郭锡良认为带有“者、也”等语气词的判断句要比不带语气词的“判断的意味也更强一些”。[10](p36-37)我们认为这种感觉是很有说明意义的,不带语气词的判断句之所以判断意味更弱,是因为句法结构中缺少专门表达图2中A即“关系”这个概念的显性成分,B1、B2两个事体之间的判断关系只能靠其语义关系来感知。我们认为,古汉语判断句中判断语气词、判断副词的出现目的就是为了弥补句法结构中缺少专门表达判断关系这一概念成分的缺陷,以便能准确传达出“判断意味”。而判断系词产生后,句法结构成分一一对应概念结构成分,故用系词的判断句要比用副词和语气词的,能更直接、更准确表达判断意义,其“判断意味”要更强。

综上所述,我们认为古汉语判断句之所以从无判断词的名词谓语句演变为带语气词、副词的判断句,再到最后的系词判断句,完全是由语法结构模拟概念(认知)结构这一语法结构架构的普遍原则作用下的结果,这个原则也决定了世界上其他语言的判断句由无判断词到判断系词的普遍演变趋势。

二、指代词最终演变成系词的机制

我们认同系词“是”是由其指代词用法发展而来的观点,①系词“是”的来源还有副词说、形容词说。这两种观点既无类型学证据(见本文第三部分论述),也不符合语法化规律。据董治安,《诗经》中“是”用作形容词仅2例,而用作代词则有22例、助词63例(有的学者看作代词,复指前置的宾语)、连词构成语素20例,另有未注明词性表“于是”义连词34例、未注明词性表“而”、“且”义连词各1例。据向熹、杨合鸣,《诗经》中“是”可为形容词、代词、指代词、音节助词、连词、连词构成语素。据杨伯俊,《孟子》中“是”用作形容词(“是、正确”义)仅9例,而用作代词则有86例,另有实为代词而被看作形容词(“此、这”义)、联系性动词和小品词的114例。而据崔立斌,《孟子》中“是”可作近指代词248例、形容词9例。据陈克炯,《左传》中“是”可作代词、系动词、助词、连词。可见,“是”在先秦有形容词用法,但用例很少;而副词用法则不被学者们承认。实际上,洪心衡所认定的副词均是指代词,他提出的“是”表强调、确认语气副词用法的理由均不成立。如他认为“为长者折枝,语人曰:‘我不能',是不为也,非不能也。”之类结构中“是”表强调,但类似的意义也可表达成不带“是”的结构“故王之不王,不为也,非不能也。”且他所举的例子多是这种运用肯定否定对比手法的句子,我们认为强调义是来自这种句子的句法结构本身即构式义,而非来自“是”。洪认为“今滕有仓廪府库,则是厉民而自养也,恶得贤良。”之类句子中“是”也表确认,我们认为“是”的这个用法同“今有场师,舍其梧檟,养其樲棘,则为贱场师焉。”中“为”类似,均是帮助表示判断,又因“是”正处于向系动词过渡过程中,故其位置同用在“则”前的“此”不同而同动词“为”一样用在“则”后。洪认为因“是”复指的主语可长可短,故“是”的作用并不一定是复指,实际上石毓智对此有过说明,我们下文也着重解释这个问题。据Heine,能够发生语法化的词语具有的共同语用特征是:使用频率高、范围广。而“是”的系词用法出现于战国末期,那么其来源应当是在战国末期或之前的某一高频用法,据此,来源于频率过低的形容词的可能性很小,而高频的代词用法才最有可能是其系词用法来源。但王力没有具体阐释指代词“是”的系词化动因和机制,石毓智认为回指的话题结构并不能直接导致判断系词的产生,[11](p77)他认为是在动词的类推作用下,回指代词“是”才演化成一个动词性的系词。[11](p82)

石文认为回指代词“是”最初出现的话题句结构类型为:T复杂结构,是 +CNP/VP。[11](p80)(下文称为类型1,话题为复杂结构,说明可为名词短语或动词短语,但以动词短语为主),如②此处的3个例句已替换为我们自己检索到的更为典型的例句。:

(1)师有功,国人息以逆之,先入,必属耳目焉,是代师受名也。(左传·成公2年)

(2)劳师于戎,而楚伐陈,必弗能救,是弃陈也……(左传·襄公4年)

(3)吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。(左传·襄公30年)

之后,话题结构演变从而使“是”可出现在下面三种相关的结构类型中(下文称为类型2,相较于类型1,话题和说明整体上倾向于简单些的名词性成分):[11](p82)

(4)富与贵,是人之所欲也。(论语·里仁)T,是+NP。(说明倾向于以NP为主)

(5)百王之道,一是也。(荀子·儒效)T,N+是。(说明为光杆名词,并倒装)

(6)天下之道,管是也。(荀子·儒效)NP,是+ C。(话题可为一个名词短语)③符合“NP,是+C”格式的合适例句石毓智并未给出,只列出了“管是也”这种结构的例句。

在这三种结构中“是”所占据的抽象格式与普通动词(据石文[11](p82—83)的分析,准确说应当是及物动词)一致,故受其类推而演化为同动词性质类似的系词。

石文的观察是很细致的,Lyons将指示词的指示功能分为直指(指示言谈现场中的对象)、篇章直指(指示上文提到的命题、事件等)、回指(指示上文出现的名词性成分),并认为这三类功能是先后产生的,[12](p667-677)石文类型1对应篇章直指,类型2对应回指。

我们认同系词“是”是从类型2中直接演变而来的,但我们不认同动词类化这种观点。石文的解释留下一些问题:指代词“是”受动词类推的前提是出现在上面的类型2中,但指代词“是”为何要从类型1向类型2转变,这种转变的动力是什么,石文和Lyons都没有尝试解释,但这个问题同指代词向系词的转变动因密切相关。我们认为,将语法格式上的相似当作类推发生的原因,并进而将类推当作指代词“是”向系词演变的原因,这种解释是形式的,不是指代词“是”演变为系词的最终根源。

我们认为上述类型1和类型2两类话题结构形式上虽差别较大,但其话题和说明之间的语义关系都是判断关系。如例(1)话题部分虽是多个小句,但因“是”的回指而将其整合为一个事体,说明部分虽是一个动词短语,但其功能却是自指表示一个事体;整句话表示的是前后两类事体之间的判断关系。(我们在本文第三部分的分析中将类型1和类型2均称为“判断话题句”,指代词“是”先后出现于其中的原因也有详细分析,此处主要谈“是”在类型2中向系词转化的机制。)

这样,上面两组例句所表示的概念结构都如图2所示,又因语法结构的架构原则是模拟概念(认知)结构;但在这两组例句的句法结构中,B1、B2两个事体都有对应的成分表示,唯独A这个判断关系缺少对应成分表示,这样,同语义结构无法匹配的句法结构就需要一个专表判断关系的成分出现;而从语义上来说,指代词“是”同B1重复,语义羡余,那么,在句法结构模拟语义结构这个力量的促动下,“是”向表判断关系的系词转变是自然的、合理的唯一选择。当然,这个转变最终应当是在类型2这种句法环境中完成的,原因是类型1的话题和说明结构均较复杂,需依靠“是”的回指“整合”和“凸显”功能来表达判断关系(详细分析见本文第三部分);而类型2的话题结构和说明结构则较简单些,“是”的回指功能不是必须的,这样,在句法结构模拟概念结构的促使下,“是”在类型2中就比较容易丢失回指功能而演变为系词。

上文说到,石毓智认为系词是受及物动词的类化而形成,故二者性质相似。系词同及物动词性质的确相似,但我们认为系词的形成同及物动词类化无关。从系词句法结构和及物动词句法结构的形成可以解释清楚系词同动词句法位置一致及句法性质相似的原因。据上文图3,系词表示的是事体之间的关系,而及物动词在抽象概念结构层次上表示的也是事体之间的关系,可借用王寅的“事件域认知模型”(ECM)分析:

图4 (以“他看书”为例)

矩形框S代表典型的及物动词句场景,框内表示我们对此场景的认知解构。此图表明我们面对及物动词句现实场景时,会据认知事件的基本认知模式ECM,将其解构为三个基本要素:两个事体B1 和B2,一个关系A。据语法结构模拟概念(认知)结构的原则,“他看书”这个及物句的句法结构由此架构起来。

虽然汉民族的古今思维方式也有变迁,但就目前所见文献资料中的及物句法结构而言,古今汉人对及物场景的解构大体是一致的,又因句法结构的架构均遵循着模拟概念结构这个原则,故古今汉语的及物句法结构基本格式均是SVO式。

比较图4与图3,可以看出,及物句和判断句所反映的概念结构在更抽象层次上都是一样的,即均是事体及事体之间的关系,而系词和及物动词表示的都是关系这个概念。我们认为,这才是造成系词和及物动词句法位置一致、句法性质相似的最终根源。类推只是表面假象,它反映的其实是相同概念结构制约下的句法结构的趋同现象。

如果认为系词的形成是因及物动词的类化,实在难以找到直接证据。若说类化,或许可以认为我们对图3场景的解构是受对图4场景的解构的类化。因为及物场景和判断场景在更抽象层次上虽都是关系场景,表现的都是事体之间的关系;但典型及物场景相对于典型判断场景因更具体、更形象等原因,其可感知度较高,及物场景便成为关系场景中的典型场景,而判断场景则因其更抽象而可感知度较低,则成为边缘场景。从这个角度说,对判断场景的解构是受对及物场景解构的类化或许可以接受。

三、系词来自指代词的根源

从类型学的角度看,人类语言中系词的来源主要有指示词、表状态变化的动词、动词(坐、站)。[13](p108-64-278-282)在先秦汉语中,指代词“是”、表状态变化的动词“为”先后发展为系词,但最后只有“是”成为典型系词,“为”虽也成为系词后,但却最终被淘汰。

某语言会选用哪个源词作为系词的来源,Heine认为这与使用这种语言的人因地域、种族、社会文化等因素不同而造成的建立源概念域与目标概念域之间关系的创造性不同有关。[14](p31)我们本文无力继续深入探讨这个问题,但我们初步假设,也许是因为不同民族在地域、种族、社会文化等方面存在差异,从而导致相关源词在这些民族语言中的功能不尽相同,并进而导致其语法化的方向不尽相同。下面我们只能基于所掌握的的汉语语料来讨论汉语判断系词来自指代词的根源,顺便讨论系词“为”被淘汰的原因。

石文主要描写了指代词“是”演变为系词的具体句法环境并假设了“是”向系词演变的原因是受动词的类化,但他并没有对判断系词来自指代词的深层理据做进一步思考,也没有用类推解释清楚“是”和“为”最终发展方向不同的原因。下面我们就尝试探讨这两个问题。

先看第一个问题:汉语的判断系词来自指代词的原因。我们认为汉语之所以选择指代词“是”作为系词的来源,与“是”在汉语中的具体功能有关。

上古汉语的典型判断句格式为“……(者),……(也)。”为何表判断关系的判断系词不是在这种典型判断句环境中发展而来,而是要从上文所说的话题句环境(最早是类型1,后又经类型2)中发展而来呢?

这个问题未见学者有系统阐释,我们认为,这同判断句和话题句之间的关系有关。

张军认为判断句(无论有无系词)的本质是话题句,[2](p36-69)徐烈炯、刘丹青认为“汉语中可作主语的成分只要后面有了停顿或提顿词,就可以看作话题。”[15](p244)这样,我们便可将判断句视为话题句中的一种,是表达判断关系的话题句,可称为“判断话题句”。而上文所谈的类型1和类型2两种话题句其形式虽同典型判断句有差别,但因表达的都是判断关系,故也可归入“判断话题句”。

常用的话题标记手段有“变更语序、添加语气词(停顿)和回指”。[9](p157)“判断话题句”的话题标记手段是后两者。就是说,在判断句中因话题有被回指标记的需要,而指代词却因其指代性质而成为比较合适的话题回指手段。又因本文第一部分所说的我们对判断场景的认知解构中存在“关系”这一概念成分,以及我们下文所阐述的“是”在判断话题句中具有其他话题标记无法承担的功能,就决定了“回指”这一显性手段才有可能成为系词的来源形式。

但为何回指代词“是”首先出现在类型1这种话题句中而不是类型2或者典型判断句这两种话题句中呢?我们认为这同回指代词“是”在判断话题句中所承担的具体功能有关系。

代词“是”在判断话题句中的功能是回指上文出现的复杂信息,将其整合为一个信息(即ECM中的事体B1),可称为“整合功能”;并依靠“是”与后面信息(即ECM中的B2)之间的零距离接触(目的是使前后信息联系更为紧密融合)来凸显前后信息之间的判断关系,可称为“凸显功能”。“是”前后出现的信息越是复杂冗长(如类型1),其前后信息之间的关系,就我们的感知而言就越难以明了,就越得依靠代词“是”的回指整合功能和零距离接触凸显功能来表现它们之间的语义关系。故“是”首先出现在话题结构比较复杂的类型1中。相反,当前后信息比较简单明了时,其语义关系容易感知,“是”出现的必要性就大大降低。故结构相对简单的类型2中“是”出现的必要性较低,但因其表达的概念结构中存在“关系”这个概念成分,且借助回指代词“是”,这种类型的句式能更清晰表达判断关系,故最终“是”还是出现在这种句式中。而典型判断句中的主语通常为代词或单纯名词,宾语通常都是名词性的;[11](p77)这种结构中如无特殊语用需要,回指代词出现的必要性几乎为零,如“董狐,古之良史也。”(左传·宣公2年)之类的句子中不会出现代词“是”;只有“是”语法化为系词后才可能出现于其中,如“韩是魏之县也。”(战国策·魏策)之类的句子中的“是”均被看作系词而不会被看作指代词。

类型2中刚开始出现的“是”还是指代词,其向系词转化的动因本文第二部分已做分析。

这样,我们解决了本小节的主要问题,即汉语判断系词来自指代词的根源。与之相关的问题是,其他代词如“此、斯、之”等为何没能演变为系词。石毓智[11](p90-91)及肖娅曼[16]等学者有过探讨,我们基本认同石文对“斯、之”的分析,此处主要讨论用作代词时频率较高的“此”。

石文和肖文均提出两点限制“此”向系词发展的原因,石文认为“此”与“彼”存在共变关系,①这种观点缺乏统计证据,实际上“此”和“彼”反而存在诸多不对等用法,如据我们对《左传》的统计(不算引用其他文献用例),“彼”共48例,其指代用法非常单一,均是指人;而“此”不但用例要多得多,指代用法也更为灵活,详见下文统计数据。另外,“此”可有类似连词用法或作连词语素,而“彼”没有。“此”可作所在句子主语,形成SVO句式,同动词位置不同,无法受动词类化;①实际上“是”的多数用例都是用在说明部分主语的位置,如“弃同即异,是谓离德。”(左传·襄公29年)“居丧而不哀,在戚而有嘉容,是谓不度。”(左传·襄公31年)详见肖娅曼[16]。肖文认为“此”用在判断句首的频率非常低,“此”基本不出现在说明为谓词性判断句首。②由我们下文提供的《左传》中“是”和“此”的回指功能的比较数据及分析来看,肖谈的这两点其实都是“是”和“此”的回指功能不同造成的:由上文分析可知,话题为复杂结构、说明多数为动词短语的判断话题句类型1是最早需要指代词的句式,而因“此”基本上不能回指作话题的代表有定信息的陈述,就导致其出现在判断句首的频率非常低,自然也就基本不出现在说明为谓词性的判断句首了。

我们认为这个问题两位学者并未解释清楚,上述四点并不是起决定性作用的根本因素。由上文可知“是”是在话题环境中由回指功能演变为系词的,那么,考察阻碍“此”系词化的原因就应当从“是”和“此”的回指功能差别入手。

那么,这两个代词的回指功能有何差别呢?马建忠指出,“凡前文事理,不必历陈目前,而为心中可意者,即以‘是'字指之;前文事物有形可迹,且为近而可指者,以‘此'字指之。”[17](p53)这种观点为后世学者不同程度地接受下来,如陈玉洁基本认同这种分析,将“心中可意”理解为“依赖共享知识、双方默契等确定所指”,认为“是”的这种用法是“回指”;[18](p87)并认为“指示词实现回指功能时,由于所指在上文已经出现,得到了确立,也不需要说明所指远近”,[18](p77)故将“是”定性为不含距离意义的“中性指示词”。[18](p87)不过,陈玉洁将回指限定为指示话语中出现的NP;[18](p21—24)而马建忠所说的“事理”从行文来看当是与其下文的“事物”相对,应该是指陈述。

实际上,据我们对《左传》的统计,“前文事理”不一定总用“是”回指,前文“有形可迹”的事物也不一定总用“此”回指。《左传》中“是”用为代词共有603例,“此”用为代词共有230例。③不包括《左传》中引用其他文献用例。另外肖娅曼未将“唯余马首是瞻”这种结构及“是以”、“是故”、“因是”、“以是”、“是则”等被看作连词、介词的固定结构中的“是”统计在内。我们将“唯余马首是瞻”统计在内,因据肖娅曼原初“是”作为指代词主要出现于“X是V”和“是V是V”二式中,又以前者为,主要指代受人尊崇的对象;我们认为后世的“唯余马首是瞻”类格式是由这种用法发展来,“是”均为指代词,指代要严肃或庄重对待的对象。我们将未用为连词的介词结构中的“是”统计在内,如“以是观之,人谓子产不仁,吾不信也。”(襄公31年)实际上,连词结构中的“是”体现的是其作为代词回指陈述的功能,而“是”和“此”在这点上存在明显对立,而这两个代词最终系词化的结果不同也与这种对立存在有不容忽视的关系。“是”可回指(即不包括外指、预指)具体事物(23例)、地点(8例)、人物(60例)等具体对象,共91例,占其代词总用例的15%;“此”可回指陈述(50例)、动词性成分(12例)、隐性回指(回指陈述部分)(31例)等抽象对象,共94例,占其代词总用例的41%。可见,无论将“回指”理解为回指事物还是回指陈述,“是”与“此”都存在功能交叉,其区别只是大致的,仅仅“回指”这一因素还不能得出“是”指代的对象是“不需要说明所指远近”这一结论。

我们认为,关键的因素本文前面阐释过的判断句的本质——“判断话题句”,在判断话题句中,需要被回指的前文出现的复杂的句子或短语是话题,而话题代表的是“已被激活的信息”,[15](p186)即谈话双方都已知道的信息,其倾向于用有定成分担任而排斥无定成分(这表明话题的信息特征是有定的—笔者按)。[15](p142)这样,回指有定的话题自然“不需要说明所指远近”了。这样,判断话题句中的回指代词绝大多数情况下倾向于选择不含距离意义的“是”而不是含有距离意义的近指代词“此”就是理所当然的了。

我们对《左传》中“是”和“此”的回指功能(包括回指NP和陈述)的比较也支持这种分析:《左传》中“是”用为代词共有603例,“此”用为代词共有230例;回指时,“是”有504例(占其代词总用例的83.6%,下同),“此”只有145例(占其代词总用例的63%,下同);回指陈述时,“是”有302例(50%),“此”只有81例(35%);在判断句中回指陈述(话题)时,“是”有166例(27.5%),“此”只有20例(0.9%)。可见,“是”和“此”的优势功能都是回指,回指并不能决定判断句中回指话题时用“是”不用“此”;甚至“此”也有一定的回指陈述的功能,但回指的一旦是判断句中的陈述(话题)时,则基本不再用“此”;这就表明,“是”和“此”只在回指话题这种有定的信息时,才存在严格区别。

就是说,表面上看“是”和“此”都是代词,都具有回指功能,似乎都具有系词化的语义相宜性,但仔细审视它们的回指功能,其实是存在差异的,而这种差异才是导致它们出现在不尽相同的句法环境中并进而导致它们最终发展方向不同的根本原因。

下面,我们再看本小节要讨论的第二个问题:系词“为”被淘汰的原因。

石毓智认为“语义相宜性和句法环境是诱发一个词汇语法化的两个必要条件。[11](p76)然而并不是满足这两个条件的词语都一定会语法化,即使有些词语语法化了,它们语法化的程度和方向还会有差别。这是迄今的语法化理论尚无法解释的一种现象。我们认为这种现象与语法结构的类推有关。”

但正如我们上文所说,石文并没有用类推解释清楚“是”和“为”最终发展方向不同的原因。“为”本就是及物动词,虽也发展成系词,但最后却被淘汰,从我们下文的分析来看,这与类推或使用频率都无关系。

“为”的系词用法是由“作为”、“成为”、“算作”等动词用法演变出的,虽沿用至后世,但频率一直不高,始终无法同“是”竞争,并最终被淘汰。那么,“为”和“是”均在先秦发展出系词用法,为何最终淘汰的是“为”呢?我们认为这是由“是”和“为”在先秦时期表达判断关系时的句法功能差异决定的。

“为”做系词时,其前项绝大多数只能是比较简单的成分(绝大多数情况下,后项不会比前项复杂,故后项也多是简单成分),如:

(1)尔为尔,我为我;虽袒裼裸裎于我侧,尔焉能浼我哉!(孟子·公孙丑上)

(2)……周公旦为天下之圣人;关叔为天下之暴人。(墨子·公孟)

(3)尽其道而死者为正命也;桎梏而死者非正命也。(论衡·刺孟)

例(3)前项中的复杂谓词性成分要借助“者”字构成体词性成分,“为”才能做系词。我们统计了《论语》《孟子》《荀子》《左传》中“为”表判断关系的用例(包括“为”已虚化为系词用例及未完全虚化为系词的用例),共181例。前项为名词性成分71例,基本都是结构简单的;前项为动词性成分105例(65例,约62%是《左传》中用例),虽然数量胜过名词性成分,但结构复杂的仅30例(约占29%),且有21例用在结构整齐的对偶句中(对偶可让判断关系更为明确)。

下面三列比较有说明意义:

(4)知之为知之,不知为不知,是知也。(论语·为政)

(5)幼而不孙弟,长而无述焉,老而不死,是为贼!(论语·宪问)

(6)虢必亡矣。亡下阳不惧,而又有功,是天夺之鉴而益其疾也。(左传·僖公2年)

例(4)中前两个小句,前后项均为简单谓词性成分,“为”可做系词,但当这两个小句一块构成一个复杂的前项时,就只能用回指代词“是”。“为”若想在这种前项比较复杂的句法环境中做系词,就只能求助于回指代词“是”,如例(5)。而当前后项均比较复杂时,就只能用代词“是”了,如例(6)。

就是说,表面上看“是”和“为”都具有演变为系词的“语义相宜性和句法环境”,也都最后成了系词,但“为”只能用在前后项比较简单的句法环境中,而“是”则无此限制,可以其回指代词身份出现在各种复杂句法环境中。相较之下,“是”才是当时语言系统中表达判断关系的最合适的成分。这种表达判断关系时存在的句法功能的差异才是导致“为”最终被淘汰的根本原因,而与类推无关。

四、总结

人类语言中判断句句式发展的普遍趋势是由无判断词判断句至系词判断句,促动这种趋势的背后力量是不同民族在认知世界的普遍认知模式(即ECM)的制约下,对现实判断场景的认知解构所形成的由两个(类)事体B1和B2及其关系A构成的相似的概念结构。在句法结构模拟概念结构这种原则的作用下,系词的出现就成为必然。及物句结构和判断句结构所模拟的概念结构在更抽象的层次上是相同的,及物动词和系词所对应的概念成分都是“关系”,故及物动词和系词性质类似。因代词“是”具有其他代词不具备的中性指代功能,而判断话题句中需要回指的又是有定的不需要说明远近的话题,故最终是“是”而不是其他代词演变为系词。系词“为”只能用在前后项较简单的句法环境中,功能有限,故最终被淘汰;而“是”因可以其指代词身份出现在各种复杂句法环境中,故最终演变为典型系词。

[1]王力.中国文法中的系词[J].清华学报,1937,(1).

[2]张军.汉藏语系语言判断句研究[M].北京:中央民族大学出版社,2005.

[3]张玉金.西周汉语语法研究[M].北京:商务印书馆,2004.

[4]管燮初.西周金文语法研究[M].北京:商务印书馆,1981.

[5]钱宗武.今文尚书语法研究[M].北京:商务印书馆,2004.

[6]王寅.认知语言学[M].上海:上海外语教育出版社,2007.

[7]Croft,William&D.A.Cruse.Congnitive Linguistics[M].Cambridge:Cambridge University Press,2004.

[8]Evans,Vyvyan&Melanie Green.Cognitive? Linguistics:AnIntroduction[M].Mahwah,NJ:Lawrence Erlbaum Associates,2006.

[9]石毓智.语法的概念基础[M].上海:上海外语教育出版社,2006.

[10]郭锡良.古汉语语法讲稿[M].北京:语文出版社,2007.

[11]石毓智.语法化理论——基于汉语发展的历史[M].上海:上海外语教育出版社,2011.

[12]Lyons,John.Semantics[M].Cambridge:Cambridge University Press,1977.

[13]Heine,Bernd&Tania Kuteva.World Lexicon of Grammaticalization[M].Cambridge:Cambridge University Press,2002.

[14]Heine,Bernd,Ulrike Claudi&Friederike Hünnemeyer.Grammaticalization:A Conceptual Frame work[M].Chicago:Chicago University Press,1991.

[15]徐烈炯,刘丹青.话题的结构与功能[M](增订本).上海:上海教育出版社,2011.

[16]肖娅曼.上古“是”判断句与“此”判断句之比较[J].古汉语研究,2005,(3).

[17]马建忠.马氏文通[M].北京:商务印书馆,1983.

[18]陈玉洁.汉语指示词的类型学研究[M].北京:中国社会科学出版社,2010.

责任编辑 邓 年

H146

:A

:1003-8477(2014)10-0115-08

邱峰(1979—),男,文学博士,商丘师范学院文学院副教授。

河南省教育厅人文社科研究项目“‘构式压制'研究”(2013-QN-580)。