人为灾害的经济评析

——以技术灾害为视角

2014-01-12高凌云董建文席阳

高凌云,董建文,席阳

人为灾害的经济评析

——以技术灾害为视角

高凌云1,董建文2,席阳3

(1.山东警察学院,山东济南250014;2.山东行政学院,山东济南250014;3.北京服装学院教务处,北京100029)

人为灾害与自然灾害相对,是因人为致灾因子或相关主体脆弱性而引发的灾害。技术灾害是人为灾害主要形式之一。技术灾害的研究经历了从注重相关主体脆弱性(即灾害原因)到构建相关主体韧性(即应灾措施)的两个阶段。从经济学角度分析,人类需求与技术选择是技术灾害发生的根源;而企业经济利益动机则是导致技术灾害的主要人为原因。除此之外,经济集聚效应和贫困也是影响技术灾害风险的重要因素。“树立科学经济发展观、构建相关主体韧性”是减灾的基本策略。

技术灾害;脆弱性;韧性;经济分析

一、引言

近年来灾害频发,人类社会面临的灾害风险不断上升。究其原因,往往是“人患”大于“天灾”。进一步说,随着人类生产活动不断扩展,对自然及人类本身的影响不断加深,人为因素导致的灾害频繁发生。例如,核能开发利用,在解决能源危机同时,也引发了如三里岛、切尔诺贝利及福岛等重大核事故。再如化学工业发展,使得有毒化学品在生产、存储及运输过程中的泄露风险不断增加,博帕尔毒气泄漏事故是史上最悲惨工业灾难。又如人类对海洋资源的开采,造成海洋生态系统巨大破坏,墨西哥湾漏油事故就是典型例证。就我国而言,近年来人为灾害事故也是频繁发生,如襄汾尾矿库溃坝事故、康菲渤海漏油事故、7.23甬温线动车事故及11.22青岛中石化输油管道爆炸事故等,调查表明,这些事故属于典型人为灾害,因此针对这些人为灾害事故展开研究具有十分重要的理论及现实意义。

(一)相关概念

灾害,是对人类及其生存环境造成伤害并导致损失的“事件或过程”。这些事件和过程可能源于自然致灾因子,最终诱发自然灾害,也可能源于人为致灾因子,并最终形成人为灾害。

1.致灾因子

致灾因子(Hazard),指那些可能引起破坏或损失的因素。这些因素可能导致某种情形或事件,进而对人类生命、财产和生存环境产生一定的威胁。许多致灾因子起初是潜伏或潜在的,一旦在某些情境下被“激活”,就会导致某种紧急情形。UNISDR(2009)[1]将致灾因子定义为:“可能造成人员伤亡或影响健康、财产损失、社会经济破坏或环境恶化的,具有潜在破坏性的物理事件、现象或人类活动。”致灾因子既可能源于地震、海啸等自然过程,形成自然灾害因子(Natural Hazard);也可能源于射线、病毒、有毒化学品、恐怖打击等人类活动,并形成人为致灾因子(Man-Made Haz⁃ard)。需要强调的是,致灾因子并不等于灾害。Twigg(2001)[2]指出:“严格地说,没有自然灾害这样的事情,而只有自然致灾因子,如飓风和地震。致灾因子是灾害发生的最初诱发因素,但是否引发灾害及所致灾害风险大小,还需考虑相关主体的风险暴露因素。”

2.自然灾害与人为灾害

自然灾害是由一定自然致灾因子诱发,经由致灾因子与受灾主体间相互作用而产生的灾害。这些自然致灾因子包括地震、飓风、密集降雨、干旱、热浪、冰冻、雷暴及闪电等自然事件和过程。联合国开发计划署(2004)[3]指出:“自然灾害被理解为致灾因子与人类脆弱性共同作用的结果,社会应对能力会影响(灾害)损失的范围和程度。”与自然灾害清晰定义相对,人为灾害的界定一直比较模糊。借鉴上述自然灾害的定义,“人为灾害”可划分为两个层面:

第一,人为致灾因子(Man-Made Hazard)诱发的灾害,包括生产、生活两方面。生产领域主要表现为因技术操作失误或使用不当而导致的“技术灾害”或“事故”,如毒气泄漏、工业污染、核泄漏、工业火灾爆炸等。生活领域主要表现为因人类聚集生活导致环境恶化而引发的“环境灾害”,如生活污染、交通事故与拥堵、空气质量恶化、噪音污染等。此外人类一些故意行为,如战争、犯罪、骚乱及恐怖打击,也属人为灾害范畴,唐彦东(2011)[4]称之为“社会灾害”。“9.11恐怖事件”之后,这类灾害引起了社会高度关注,如Godschalk(2003)[5]就提出在打击恐怖主义和构建韧性城市之间建立一座可行桥梁。

第二,因相关主体脆弱性及应对能力缺乏而导致或加重的灾害。致灾因子最终是否引发灾害及受灾程度大小,还取决于应灾主体的脆弱性及应对能力。较少风险暴露和脆弱性,加之较强应对能力,能够使得致灾因子影响最小化,减少其破坏力,使得“大灾变小灾、小灾变无灾”。相反,过分风险暴露和脆弱性及较弱应对能力则会导致灾害程度加深,使得“无灾变有灾、小灾变大灾”。按此思路,许多最初自然致灾因子诱发的灾害,因相关主体过分风险暴露和脆弱性及应对能力缺乏,最终导致灾害程度加深,也应视为“人为灾害”。主持第二次全美自然灾害研究评估的Mileti(1999)[6]在其报告中,对于这类自然诱发、人为因素加重的灾害,给予了特别关注。Mileti和Gailus(2005)[7]指出:“自然灾害与人为事故并不是相互独立的事件,灾害发生是一个标志,意味着广泛而深远的社会问题的集中爆发……过去的实践和研究表明,自然灾害和技术灾害是相伴而生的,绝非各自孤立。”这段话表明,大多数所谓“自然灾害”,背后往往暗含着诸如发展观错误、技术应用失当及社会系统失灵等人为因素,因而也应视作人为灾害范畴,或称为“人为自然灾害”。

3.技术灾害

技术灾害(Technology Disaster)作为典型人为灾害,是由技术致灾因子(Technological Hazard)诱发的,在现实中表现为各类“事故”,也称为“事故灾害”。依据UNISDR(2009)[1]定义,“所谓技术致灾因子是指来自于工业或技术环境中的事故、危险程序、基础设施损坏或者特定人类活动,在现实生活中,这些有可能导致人类的生命损失、伤害、疾病或其他健康影响,也可能导致财产损失、人们生计和公共服务的丧失、社会经济及环境的破坏。诱发技术灾害的致灾因子大多数是人为的。”杨涛(2007)[8]认为技术灾害是人们在运用技术过程中,由于技术本身不确定性,或是由于人的行为失当或管理不善等因素而引发的,导致人员伤亡或财产损失,并波及周围环境和居民,造成社区乃至社会正常秩序中断,具有社会性影响的事件。

(二)脆弱性与韧性

“脆弱性”与“韧性”是自20世纪70年代至今,国外灾害研究领域出现的两个与应灾能力相关的专业术语,用来描述人类社会面临灾害风险时所表现出来的某些特性。致灾因子最终是否导致灾害及灾害程度的大小,与应灾主体的脆弱性与韧性密切相关。

1.脆弱性

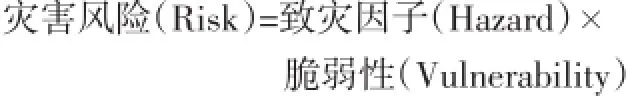

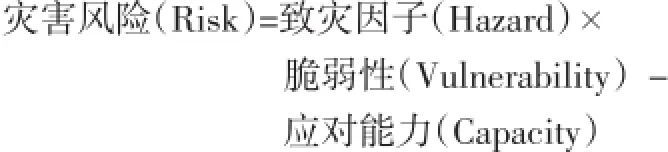

脆弱性(Vulnerability),也称“易损性”,定义相对晦涩含糊,主要有两种观点。一种观点将脆弱性视为一种潜在的“易损程度”,如联合国救灾组织(1982)[9]将其定义为“在面临某一个或一系列既定风险因素(这些因素源于自然现象的发生)情形下的一种损失程度。”Susman等(1984)[10]认为其是“社会不同阶层面临风险的不同程度”。Mitchell(1989)[11]认为脆弱性就是一种潜在的损失。依据该种定义,在暴露于致灾因子情形下,相关主体越脆弱,其最终遭受的损失程度就越大。后来,Wisner(1994)[12]及Moor(2001)[13]据此将灾害风险描述为:

还有一种观点将脆弱性视为应灾主体具备的与“应灾”相关的能力。如Timmerman(1981)[14]认为“脆弱性是一个系统或系统的一部分对于致灾事件发生可能产生的反作用的度,这种反作用的度和量部分受限于该系统的韧性。”Kate(1985)[15]将其视为一种“忍受伤害并且对抗的能力”。Bog⁃ard(1989)[16]则认为,在实际操作中,脆弱性可视作一种“无能”(Inability),即没有能力采取措施来避免损失。按上述思路,灾害风险可被重新描述为:

2.韧性

大多数学者认为,“韧性”(Resilience)起初是被作为“脆弱性”的相对概念而提出的,或者说增强相关主体韧性与减少其脆弱性可近似看成一个问题。在许多文献中,“韧性”作为一种“应灾能力”被大多数人所提及,这与前述“脆弱性”的第二种定义类似。在Timmerman(1981)[14]的“脆弱性”定义中,“韧性”被提出,并成为限制系统反作用度的一个关键要素。当然,“韧性”和“脆弱性”作为两个相对概念,关系是复杂的。Miller等(2010)[17]就两个概念在理论、方法论和实际中的应用进行了详尽探讨,并认为就一般意义而言,两者在一定程度上可被看作反义词。Bogard(1989)[16]指出,“脆弱性“是一种“无能”(Inability),而韧性往往被定义为一种对抗和消化灾害、并自我恢复的能力。Timmerman(1981)[14]给予“韧性“的定义是:“对某一系统或系统一部分所具备的从灾害事件中自我消化及恢复的能力的度量。”Pelling(2003)[18]的定义为:(某一社会或群体)应对或调整致灾压力的能力,这种能力包括依照潜在致灾因子实施有计划灾前准备,以及面临灾害时自动或预先做出调整。总之,减少相关主体面对灾害的脆弱性,构建其“韧性”(如韧性城市、韧性生产组织),已经成为减灾的一个重要方面和主要目标。

二、技术灾害的理论研究

技术灾害的理论研究主要遵循两条线索:一条侧重“人”的因素,认为技术灾害并非单纯的技术系统失败,而是人类与社会技术系统间相互作用的结果,应视为“社会技术系统”失败。应灾重点应放在加强生产组织的安全文化建设,不断提升学习能力的方面。另一条线索侧重客观“技术”因素,认为技术系统本身的复杂性和紧密耦合性使得灾害不可避免,生产组织面对灾害是脆弱的。但生产组织并非无能为力,通过合理设计安全策略,构建高度可靠生产组织,保持显著安全运行记录也是可行的。

(一)社会技术系统失败

早在“第一届国际结构安全与可靠性会议”(1969)文件中,Pugsley(1969)[19]提出“结构性事故的工程气候学”(Engineering Climatology of Structure Accidents)这一概念,即政治的、财务的、专业的和工业生产等诸多压力合在一起,负担在某一项目(或技术系统)上,可能会引起操作人员的关键性错误,或对关键安全点的忽视,最终可能导致(项目或系统)主要的结构性失败。沿此思路,Turner(1978)[20]在对英国十年间80个事故和技术灾害的研究基础上,提出著名的“社会技术系统失败”的观点,并认为所有案例都可用生产组织的行为理论来解释。技术灾害既不是偶发事件,也不源于“上帝之手”,也不能单纯解释为技术原因,而是人类与社会技术系统(Socio-Technical System)的组织安排之间相互作用的结果。基于此,Turner提出基于“路径中断”(Path-breaking)理论的“人为灾害模型”(MMD),奠定了技术灾害人为组织因素的研究基础。此后,Turner(1991)[21]进一步明确提出“社会技术致灾因子”(Social-Technical Haz⁃ards),用以说明生产组织与技术系统间相互作用。Turner的研究成果明确了灾害研究中“人”的因素,为后续研究提供了新的思路。

(二)复杂技术系统与NAT理论

客观“技术因素”也是诱发技术灾害的重要原因,尤其对于复杂的高新技术而言。三里岛核事故之后,Perrow(1984)[22]积累多年研究成果,提出著名的“Normal Acci⁃dent Theory”(常态事故理论,简称NAT)。该理论认为,在复杂的、紧密耦合的技术系统中,事故不可避免的,而内部复杂性(Interactive Complexity)和紧密耦合(Tightly-Cou⁃pled)是导致事故“常态化”的两大因素。

技术系统的内部复杂性使得本来各自独立的失败之间不可避免的产生相互作用,而组织成员并不能预期和理解系统内部的这种相互作用,也不知道如何应对。如果技术系统是紧密耦合(指系统各个部分紧密联系在一起,一个部分发生改变会迅速影响其他部分的运行状态)的,这些相互作用就会迅速蔓延并升级为系统事故。最终,技术系统几乎畅通无阻的陷入崩溃。可见,“内部复杂性”与“紧密耦合”结合在一起,使得生产组织变得脆弱,技术事故不可避免。因此,Perrow将其称为“常态事故”。NAT的理论贡献在于指出了影响技术系统正常运行的两大风险因素,并提出通过增加冗余来解决安全问题的对策。但冗余增加对于生产组织并不经济,后来研究证明成本上最有效的方法是减少技术系统内部复杂性。

(三)构建机构“韧性”与HRT理论

在探究生产组织技术系统失败及如何减少生产组织脆弱性的过程中,一些学者如Pidgeon(1997)[23],开始将目光转移到如何构建“机构韧性”上,关注复杂灾害情形下那些能够加强生产组织的危机管理、安全运行及风险处置的前提条件。“High Reliability Theory”(高度可靠理论,简称HRT)形成正是基于上述背景。从上世纪80年代末到90年代初,La Porte[24]及其同事们围绕如何提高技术系统安全可靠性提出一系列策略。HRT乐观认为,即使面对复杂、紧密耦合的技术系统,“High Reliability Organization”(高度可靠组织,简称HRO)通过应用一系列策略能够在困难条件下保持技术系统的可靠运行状态。Roberts(1993)[25]用实践证明这些策略确实现了显著安全记录。这些策略包括:①冗余。若系统某一部分失灵,另一备份部分将代替它;若某一操作人员不能执行任务,另一个操作员将替代他;若潜伏危险浮现,警告信息会通过多渠道传递出去。②集中决策前提下的分权决策。分权就是将决策权降低到最接近问题的第一线操作人员层面,以便在问题刚出现时及时得到解决。但低层次操作人员做出决策时往往缺乏全局眼光,为此HRT将一种独特的信任文化(Culture of Reli⁃ability)灌输给每个成员,使其明确操作目标、决策前提及各种假设情形,能够自我应对系统内部复杂的相互作用,及时更正错误,避免紧密耦合过程发生。③宽泛概念。所谓“宽泛概念”是指对于一些不同的、有关组织技术和生产过程的理论,在组织未经讨论达成一致意见前,均采取接纳态度。通过这种方式,原先基于一种理论可能被忽视的(系统不同部分间)复杂相互作用就可能受到充分重视。④持续学习。为了维持和改进安全标准,HRO需要反复试错式的学习,持续的训练、操作和模拟。

HRT是作为NAT的相对理论而被提出的。NAT悲观认为,对于内部复杂且紧密耦合的技术系统而言,事故发生是不可避免的,是“常态的”;而HRT则乐观认为,生产组织通过采取适当策略,可在较长时间内取得显著安全记录。Sa⁃gan(1993)[26]对两种理论进行了比较。他应用两种理论对美国核武系统进行分析,认为虽然核武系统没有经历大的事故,但NAT而非HRT对此提供了最佳解释,即“是好的运气而非好的设计才避免许多事故升级到脱离控制的境地”。Ri⁃jpma(1997)[27]区分了两种理论的侧重,即NAT旨在辨别特定类型事故发生的原因,而HRT试图探究生产组织的安全策略来提升整个技术系统可靠性。Rijpma指出:“当前有关事故及可靠性的争论严重偏向那些内部复杂、紧密耦合的技术系统。但是,还有大量事故发生在线性、宽松耦合(Loose⁃ly-Coupled)的技术系统中,这些事故运行风险被忽视了。但在Turner的理论中,这类事故得到了合理解释。未来研究应充分考虑Turner的‘灾害孕育理论’,这应是对NAT和HRT联系的一次探索。”

(四)DIT理论与安全文化

“灾害孕育理论”(Disaster Incubation Theory,简称DIT)由Turner(1978)[20]提出,并由其和Pidgeon进一步完善。Turner和Pidgeon(1997)[28]将生产组织潜在的系统脆弱性持续增加的现象定义为“灾害孕育期”。在孕育期,生产组织的安全文化与现实生产间存在的差距使得一些预兆事件不断积累,最终形成一种所谓的“等待事故发生”情形。他们进一步解释:“某次灾害或(安全)文化的崩溃是因为公认的(安全)观念或规范的缺失或错误。……存在的分歧是,客观世界的真实发展与人们的想象并不同步。相反,一些事件经历一段时间后逐渐积累,但这些事件是存在分歧和矛盾的,其与客观世界图景以及我们的现存观念和规范内的致灾因子并不一致。在“孕育期”,一连串分歧事件,或者几串分歧事件,发展并积累,但并未引起(人们的)注意。”Pid⁃geon和O’Leary(2000)[29]指出:“某次灾害被定义为“人为灾害”,并不应基于其客观物理现象,而应该从社会学角度将其视作现存的(对于致灾因子)安全文化观念和规范的一次崩溃和破坏。在灾害孕育期,技术系统中存在一连串潜在错误及其他被误解的事件,这些错误和事件与现存的有关致灾因子的观念和规范并不一致。也就是说,生产组织内部对于致灾因子和危险的安全规范、假定和信念,与危机事件的真实状况是存在分歧和差异的。”这里引出DIT中一个关键概念——“安全文化”(Safety Culture)。

DIT认为生产组织安全文化观念与规范的崩溃瓦解是导致技术系统事故的主因,强调构建“安全文化”作为增强应灾能力的根本。Turner(1991[21],1995[30])将“文化”的主要范畴定义为“含义的探索”以及给定群体理解世界的“含义的符号和体系”。相应的,安全文化就是一组假定条件,以及与此相关的实践和惯例,基于此构建起有关危险与安全的信念。这样一种文化随着组织内部成员间不断践行和交流而形成,并不断创新,如此也构建了风险、危险与安全等概念。Pidgeon和O’Leary(1994)[31]指出良好的安全文化至少应包括四方面:①高级管理层对安全的承诺;②对致灾因子及影响人群的共同关注与关心;③现实而负有弹性的有关致灾因子的规范和规定;④组织学习。其中,“组织学习”能力逐渐成为众多安全文化理论中相互交叉重合的关键部分。Weick和Karl(1987)[32]提出:HRO应用“想象、间接体验、故事、模拟,以及其他的技术象征表述及其后果”来替代反复试错(trial-and-error)式的学习。Pidgeon和O’Leary认为,所谓“组织学习”就是通过监控、分析和反馈系统对实际工作进行持续的反映和思考,而影响组织“学习能力”的两大因素是“信息困难性”及“责任、组织政治与掩饰”。前者体现在信息会随形势变化而变化,让人难以完全准确理解和判断。后者表现在生产组织必须就技术系统的安全运转担责,因而总是在事故发生后试图掩盖真相,这不利于从失败中总结经验、提升学习能力。

三、技术灾害的经济分析

技术灾害作为典型人为灾害,究其原因,除去技术系统和安全文化等主客观因素外,经济因素也是重要因素,甚至是根本因素。从灾害经济学角度分析,“人类需求与技术选择”是技术灾害发生的根源;而“企业经济利益动机”则是导致技术灾害的主要人为原因。除此之外,“经济集聚效应”和“贫困”也是影响技术灾害风险的重要因素。

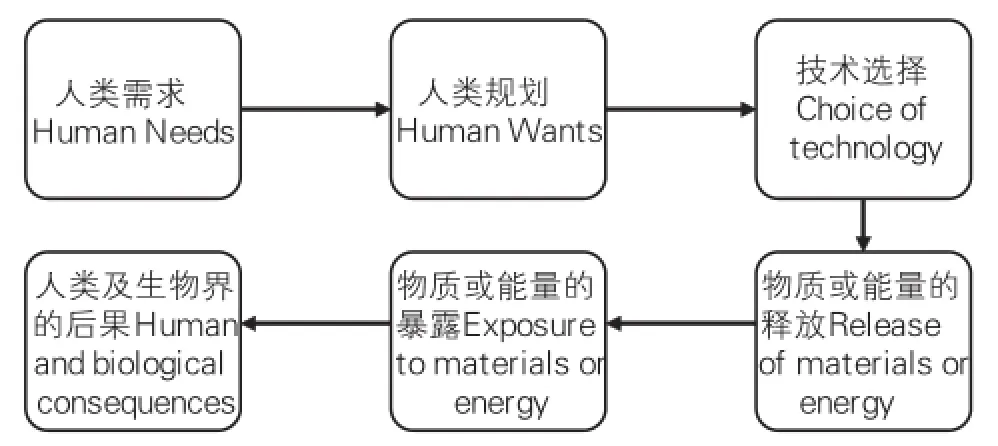

(一)人类需求与技术选择是技术灾害发生的根源

从根本上说,技术灾害起因于技术的选择与应用,而技术的选择与应用最终根源于人类的需要和规划。例如,核电技术的应用背景就是化石能源的日益稀缺及价格暴涨,由此导致核电技术的经济性。早在上20世纪80年代,C.Hohen⁃emser等(1983)[33]就将技术灾害发生路径归纳如图1所示。

图1 技术灾害发生路径

不可回避的是,因技术本身复杂性或不成熟性,或因生产组织安全文化缺失落后,人类在获取经济利益时,技术风险也在不断积累,负面结果就是技术灾害的发生。Brooks(1973)[34]形象反映了这种窘境:“与科技同生犹如在刀背上爬山,越接近峰顶路径就越狭窄。随着我们向上攀登,另一面的悬崖也越发陡峭,下面的谷底也越深。只有保持攀登的脚步,我们才会接近目标,但失足风险也随之上升。而且,我们不能后退,甚至不能停止脚步,我们必须到达峰顶。”Mileti和Gailus(2005)[7]反思到:“灾害与狭隘短视的发展模式、文化氛围以及对待自然环境与科学技术的态度有关。过去以人类为中心的观念,即人类主宰静态自然界的理念,使得自然灾害损失不断扩大。”三里岛、切尔诺贝利核事故后,西方学者开始反思技术灾害给社会带来的负面影响,并不断探索社会发展新模式,即摒弃现有的以满足自身需要为根本的、侧重增长的模式,摒弃对技术应用的过分依赖,试图寻求一种满足自身合理适度需求、与自然和谐共生的可持续发展模式。这种模式应在合理评估技术灾害风险前提下,选择适当技术应用,满足人类需求,当面对“经济利益”与“技术风险”的两难境地时,整个社会应倾向于后者。

(二)经济利益动机是导致技术灾害的主要人为原因——以福岛核事故为例

“过度追求经济利益”不仅表现在社会需求层面,更体现在生产组织(即企业)层面。追逐私利是企业天赋的职责,但当经济利益目标与安全生产、公共安全及社会责任等目标相悖时,企业往往选择的是前者,福岛核事故恰恰印证了这一点。关于福岛核事故原因,东京电力公司(以下简称“东电公司”)在调查报告[35]中将其归因于“地震及其引发的海啸”这一天灾因素。报告指出:在大地震发生后,核电站所有核电机组自动停机。出于安全考虑,电站外部电网被切断,外部电源供应随之失去。地震引发的海啸摧毁了电站防洪堤,安置于地下的应急柴油发电机被淹,应急电源供应被毁。最终结果是,核电机组冷却系统在备用电池耗尽后停止,反应堆温度不断升高,最终堆芯熔毁,继而发生氢气泄露、爆炸,核物质泄露。而“卡内基国际和平基金会”(CEIP)的报告(2012)[36]认为,事故是东电公司安全观念落后的体现。报告指出,东电公司早在2008年进行的一次模拟实验表明,电站周边的海啸风险被严重低估。报告还强调,1999年法国布莱西核电站淹没事故后,欧洲国家显著提高了核电站防洪系统抵御海啸的能力,东电公司虽了解这一状况,但并未相应改进福岛核电站的安全系统。日本学者山口荣一则认为,东电管理层“技术管理失误”才是导致福岛核事故升级的主因。山口荣一(2011)[37,38]连续发表文章认为:事故初期反应堆温度是“可控”的(因备用电池),这段“可控”时间内,现场操作人员应先用贮水罐内淡水进行冷却,一旦淡水消耗殆尽,应果断立即注入海水,这样就有可能使反应堆继续处于“可控”状态,避免事故发生。但事实是“注入海水”的决定迟缓至相关机组发生爆炸或泄露后才做出。山口荣一推断,或许处于经济上考虑,为避免海水侵蚀反应堆,东电高层有意识延缓做出“注入海水”的决定。

依据东电调查报告,核电站在设计上设置了四种“冗余”供电方式(自供、外供、柴油发电机应急、备用电池),且在事件过程中管理人员和现场操作人员也采取了应对措施,但仍未能阻止事故发生。从NAT角度分析,事故似乎“不可避免”。但从DIT分析,事故反映出的恰是东电安全文化的落后,“对海啸风险的低估”正是这种安全文化落后的体现,尤其在“布莱西核电站淹没事故”促使欧洲核工业普遍提高防洪标准之后,东电公司未能及时参考欧洲同行做法改进防洪措施。这种落后还体现在事故后迟缓的应对措施上,作为指挥现场操作人员的高级管理层,似乎对事故发展方向和趋势缺乏清醒认识,在事故“可控”期未能及时做出“注入海水”的决定,最终导致事故“失控”。

东电公司落后安全文化的背后似乎隐藏着更为深层经济动因。按照斯密“经济人”假设,东电公司作为企业是“自利”的,存在着追逐经济利益的动机。相关数据[39]表明,福岛第一核电站六台机组相继建成于20世纪70年代,如今早已技术陈旧、设备老化,但仍超期服役,这或许与东电公司的经济考量有关。此外依据CEIP报告说法,东电公司曾在布莱西核事故后对福岛核电站周边的海啸风险进行过模拟,但并未将实验结果及时上报监管者。这或许是担心引发政府监管者及社会公众对于核电站安全运行的担忧,进而督促其提高防洪标准,这对于已超期服役的老旧电站来说,也是相当不经济的。最后,经济利益动机还决定了东电高层处置事故的原则。按照山口荣一说法,如果东电高层及时采取“注入海水”这一应对措施,事故发展是“可控”的,核泄漏也不会发生。但注入海水会侵蚀反应堆,导致核电机组报废,同样处于经济利益考量,东电做出“延迟注入海水”的决定。因此,福岛核事故是一次自然致灾因子(地震、海啸)诱发的人为技术灾害。技术风险管理失误、海啸风险低估、安全文化落后、超期服役等人为因素在事故中持续发酵,而这些因素背后均体现出东电对经济利益的考量。

(三)经济集聚效应在一定程度上提高了城市区域技术灾害风险的暴露程度

城市是经济增长极,其优势在于经济集聚效应,即在一个相对较小的空间集中了大量人口和资产。Duranton和Puga(2004)[40]指出,经济集聚效应可以看作是城市存在的主要理由。集聚产生于某一特定区域,当同一产业的公司集聚于城市某一区域,更有利于其获取特定产品供给、享受专业化技能,而这些优势在聚集程度相对较低的地区是不存在的。实证证明,集聚经济效益确实存在的。Rosenthal and Strange(2004)[41]研究表明,大城市人口每增加一倍,生产率水平大约可以提高4~20%,并且在某些产业,这种提高还十分显著。

经济集聚效应在一定程度上提高了城市区域技术灾害的风险暴露水平。一方面,大量生产企业集中于城市及其周边区域,增加了致灾因子数量;另一方面,人口过度集中使得灾害风险过分暴露。Mileti(1999)[6]指出:“城市化对于人口分布及其密度的改变使得易受灾地区明显增加。例如,美国近年来居住在易受飓风侵害地区的人口不断增加,财富、人口对于灾害风险过度暴露。另外,公共基础设施、办公楼、厂房、公共交通设施以及通讯设施过度集中,增加了灾害损失可能。”在Lall和Deichmann(2009)[42]看来,过度风险暴露源于三个因素:①地理因素。许多城市从历史上都兴起于自然禀赋充裕或交通便捷的地方,如河流交汇处、海岸地区或肥沃火山土壤区。这些因素往往与一些致灾因子(如洪水、飓风以及火山爆发)相联系。②土地稀缺。城市土地竞争是激烈的。城市管理者经常限制高密度建筑,从而加重土地稀缺。但人们总希望居住于靠近工作、生活设施的地方,这使得即使城市贫瘠区域,如河床、陡坡,都有人居住(往往是低收入阶层)。③外部性。稀缺推高土地价格,导致较高居住密度。城市中大规模建筑物的集中增加了严重地震时人员伤亡、损失程度,尤其是较大建筑物倒塌可能引发其他邻近建筑物损伤。

就技术灾害而言,Lall和Deichmann的分析同样适用。土地稀缺及城市土地的严格管理,使得城市工业区与居住区几乎毗邻,这使得工业生产和运输过程中的外部效应明显增加,相关群体的技术灾害风险暴露程度上升,“博帕尔毒气泄漏事故”就是典型例证。除去土地稀缺因素,经济地理因素对灾害风险暴露的影响也是显著的。美国地质学家Moret(2004)[43]在福岛核事故前就指出,日本核电站选址大多数错误地选择在太平洋沿岸俯冲活性断层带上,而这一带经常发生里氏7-8级地震。她在研究静冈县滨冈核电站后认为,对于日本而言问题不在于会不会发生核灾难,而在于核灾难何时发生。她建议从经济性考量,应将现有核反应堆的一半关闭,转而以矿物燃料(如天然气)发电来替代。不幸的是Moret的预言最终应验,而她的建议却没有得到采纳。

除去工业事故以外,经济集聚导致的慢发性技术灾害(Slow-Motion Technology Disaster)也提高了城市的技术灾害的风险暴露水平。Hernandez和Sedler(2003)[44]较早提出“慢发性技术灾害”的概念,并将其定义为“因人为因素诱发、缓慢发作并且持续时间较长且无明显起始标志的灾害”。与瞬间爆发的工业事故灾害相比,这类灾害时间较长,持续破坏力也较强,在现实生活中往往表现为公共环境灾害。黄怡等(2013)[45]也关注到此类技术灾害对我国城市的负面影响,并就我国城市规划中工业选址和布局进行了反思。

(四)贫困也是影响技术灾害风险的重要因素

最早从贫困角度关注灾害的是无产阶级革命家恩格斯。在其著作《英国工人阶级状况》(1845)一书中,恩格斯依次描述了英国几个大城市中工人阶级恶劣的居住状况及其引发的灾害问题。在描述格拉斯哥贫民窟时,他引用《机工》杂志描述:这些地方差不多每走一步都可以遇到破旧的、空气不流通的、好几层的、没有自来水的、半坍塌的房子所形成的大杂院或死胡同。这些房子真正是塞满了人。……应当被看作那些可怕得要命的流行性热病的发源地,这些病就从这里蔓延到整个格拉斯哥。”[46]恩格斯所述贫民窟现象,在今天许多发展中国家的大城市仍然存在。对于技术灾害而言,贫困不但使得相关群体应灾能力显著下降,而且还使得这些群体的灾害风险暴露增加。Mileti(1999)[6]指出:“财富分配不均及社会不平等使得更多人口易受灾害而且很难自我恢复。”个人或家庭应灾能力不足主要体现在其财产和教育文化水平上。贫困阶层缺乏足够资金在物质层面修缮防灾减灾相关设施,或通过购买灾害保险转嫁风险。面对灾害时,知识的缺乏使其无法及时采取正确应灾措施,从而造成生命财产损失。Besley和Burgess(2002)[47]实证研究发现,印度洪灾的负面影响与当地报纸发行量负相关,这说明居民教育文化程度与减灾密切相关。

贫困对于灾害的影响还表现在风险暴露上。贫困使得低收入群体的居住区域向灾害风险较高的区域集中。Lall和De⁃ichmann(2009)[42]研究发现:“贫穷阶层因工作原因往往集中居于低租金地方,而这些区域往往面临较高灾害风险,如山地斜坡、河岸或化学工厂附近。究其原因,主要是贫困阶层负担不起较高交通成本,又希望居住于接近工作机会的地方,而这些地方通常是城市中心,房价高昂。因此,这些阶层只能选择那些灾害风险较高的非正规区域居住。”Lall和Deichmann还利用数据库检验了南美波哥大市贫穷阶层面临的灾害(地震)风险。实验表明,穷人负担了不均匀的、较高的致灾风险,尤其是低租金房产高密集的地区,都是地震高风险区域。印度帕博尔毒气事件之所以造成如此多人员伤亡,一个重要原因就在于周边坐落着密集居民区。许多贫困人员聚居于此,就是为了寻找合适工作机会。

其实,贫穷对于灾害风险的影响还体现在国家和地区层面。Taylor和Copeland(1994)[48]提出的“污染避难所假说”(Pollution Haven Hypothesis)就指出:在发达国家,人们环保意识较高,因而制定、实施相对严格的环境管理制度和标准,这导致发达国家污染产业生产成本上升。在开放经济条件下,自由贸易的结果是发达国家这些高污染“肮脏产业”(Dirty Industries)开始向发展中国家转移,最终发展中国家成为发达国家的“污染避难所”。该理论表明,贫穷国家或地区为了发展当地经济,通常不惜引入高污染产业,而这些产业除了污染环境,造成环境灾害外,往往存在较大安全隐患,容易在生产运输过程中引发大规模技术事故。

四、减灾策略

为了有效降低技术灾害及人为灾害风险,应将“树立科学经济发展观、构建相关主体韧性”作为减灾基本准则。基于此,本文提出以下策略:

(一)树立科学经济发展观

从根源上讲,技术灾害源于人类为满足自身需求而进行的经济活动。因此,经济活动的方式、范围以及相关主体的观念、思路,就成为影响技术灾害及其他人为灾害风险的重要因素。实践证明,以往那种粗放单调、忽视质量的经济发展观,及由此导致的经济增长方式,严重脱离了人口、技术、资源以环境的承载力,是导致技术灾害及其他人为灾害频发的根本原因。大约从20世纪六、七十年代开始,西方许多学者开始关注、反思经济发展中出现的气候变化、环境恶化、资源枯竭及人类技术不当使用导致的工业事故问题,试图探索一条既保持经济增长又体现“人与自然和谐”的发展模式。“生态经济”、“绿色经济”、“循环经济”等新兴理念相继提出并不断发展,这些理念突出“人与自然的融合与和谐”,强调“人与技术对自然的尊重”,并以低碳、绿色、生态及环保为准则,期望在此基础上实现“人的全面发展”。我国学者杜一(1999)[49]透过1998年洪灾较早对经济发展过程中人与自然和谐关系的构建进行了反思。可以预见的是,随着这些全新发展理念在实践中的不断应用,人类社会对于技术风险的考量将决定技术应用的范畴,而技术灾害风险也会显著下降。因此,对于制定、执行公共政策的政府来说,借鉴社会及城市发展的最新先进理念,树立科学经济发展观,是进一步制定减灾政策及策略的基础。

(二)构建“韧性”城市

如何有效地在人口密集、财富聚集的城市区域降低相关灾害的风险暴露,Perrow(2007)[50]的研究提供了新思路。Perrow认为,美国城市面临自然、工业和恐怖主义三类灾害时的“脆弱性”源于三个相互关联的因素——“能量集中”、“人口集中”和“经济政治力量集中”,解决方案就是分散化、多元化及建设后备设施。而政府公共政策应集中在“收缩目标”(Shrink Target)上,即在易受灾害侵扰地区,实现较低人口密度及较低公共工程与基础设施集中度。这种思路对于土地富裕、经济发展水平较高的国家是适合的。但对于人口众多、土地稀缺、经济落后的国家而言,城市化所引起的经济集聚恰是这些国家加速经济发展、改善居民生活的主要手段。因而,这些国家必须拓展新思路,在充分发挥经济集聚效应与有效降低灾害风险暴露风险之间寻找某种平衡,而构建“韧性城市”正这种平衡探索的有益尝试。

Mileti(1999)[6]将城市面对灾害时的“韧性”定义为:灾害发生地依靠自身,在不得到大量地区以外帮助的情况下,能够抵御一次重大自然灾害,不会伴随着毁灭性损失或破坏,生产力下降,或者生活质量降低。Godschalk(2003)[5]将“韧性城市”定义为一个包括城市物理系统和人类社会组织在内的统一的、可持续发展的网络,且更加强调人类社会组织在灾害打击下的自我复原及功能维持。简单地说,韧性城市的建设原则就是在维持现有城市经济聚集功能基础上,综合运用“冗余”、“多样性”、“自治”、“相互依赖”、“适应性”及“协同性”等基本原则对城市物理系统和社会组织系统进行重构和改善,使其在面临自然灾害、人为灾害及技术灾害时能够更快自我复原,维持各自功能。2012年3月,联合国“国际减灾策略组织”在日内瓦发起了“让我们的城市更具有韧性”的减灾行动[51],这标志着构建“韧性城市”已经成为国际公认的、平衡城市减灾与城市经济发展的有效路径。

(三)构建“韧性”生产组织

在生产组织层面,减少技术灾害及其他人为灾害风险的最终目标是构建“韧性”生产组织。HRT曾将这种组织定义为“功能上具备适当冗余、能够在集权基础上进行分权决策、安全文化观念宽泛且具备持续学习能力”的生产组织。DIT认为,加强安全文化建设是构建韧性生产组织的关键所在。Pidgeon和O’Leary(1994)[29]曾强调阻碍生产组织持续学习的困难之一就是“责任的缺乏以及生产组织政治与掩饰”,也就是说强调生产组织的社会责任是加强安全文化建设的前提。但从经济角度分析,加强安全文化需要生产组织花费过多时间、精力和费用,这又会导致内部成本显著增加。因此,降低技术灾害及其他人为灾害的风险水平,就必须探索如何通过制度设计和市场引导来使外部成本内部化,使得企业重视社会责任、重视安全文化建设。例如,征收污染税和建立排放权交易市场,督促企业从改善内部成本、增加收入角度主动减少灾害风险;又如,加强事后惩罚机制,使得企业对事故后损失预期更加明确,主动投入成本加强安全生产;再如,强调信息公开,及时披露事故相关细节,加强社会监督,督促涉事企业从关心自身形象角度及时整改。

(四)构建家庭和个人的“韧性”

贫困的家庭和个人面临较高的灾害风险主要源于三点:一是应灾能力及灾后恢复能力的不足;二是灾害风险暴露过大;三是对于灾害信息缺乏获取渠道。传统灾害经济学研究表明,影响这三点的主要因素是贫穷。贫穷不仅影响着家庭和个人的教育程度、知识水平及对于灾害的认知、判断和识别,还使得家庭和个人没有经济能力来修缮房屋、购买防灾物资和保险。贫困使得这些阶层无力购买灾害风险相对较小的合法规划房屋,因而不得不居住于山坡、涝原及险滩等风险暴露程度较高的非法区域。为了获得更好就业机会,贫穷阶层还经常聚居于危险工业区周边,这大大增加了他们遭受工业污染、辐射及毒气泄露等工业事故灾害的概率。因此,构建家庭和个人面对灾害时“韧性”的关键是思考如何减少消除他们的贫穷,并将此作为长期减灾目标,可以选择的公共政策包括:①推行教育免费,提高其知识水平及灾害识别、应对的能力;②实行就业帮扶,政府给予适当就业指导及推荐,改善生存状况,提高防灾、应灾及灾后恢复的经济能力;③提供住房补贴,帮助这些阶层修缮住房,搬离灾害风险较高区域;④及时免费发布灾害信息,有助于这些阶层有效识别并及时规避灾害风险。⑤明确土地房屋产权,加强公共服务设施建设以及改善城市交通等等。

[1]UNISDR.Terminology on Disaster Risk Reduction[R].Gene⁃va:The United Nations International Strategy for Disaster Re⁃duction,2009.

[2]Twig J.Corporate Social Responsibility and Disaster Reduc⁃tion:A Global Overview[R].Benfield:Greig Hazard Re⁃search Centre,2001.

[3]UNDP.Reducing Disaster risk A Challenge for Development[R].New York:The United Nations Development Pro⁃gramme,2004.

[4]唐彦东.灾害经济学[M].北京:清华大学出版社,2011:30.

[5]Godschalk D R.Urban hazard mitigation:Creating resilient city[J].Natural hazard review,2003,4(3):136-143.

[6]Mileti D S.Disaster by Design:A Reassessment of Natural Hazards in the United States[M].NewYork:Joseph Henry Press,1999.

[7]Mileti D S,Gailus J L.Sustainable Development and Hazards Mitigation in US:Disasters by Design Revisited[J].Mitiga⁃tion and Adaptation Strategies for Global Change,2005,10(3):491-504.

[8]杨涛.技术灾害的致灾因素分析及其风险评价体系的研究[R].北京:中国地震局地球物理研究所,2007.

[9]UNDRO.Natural Disasters&Vulnerability Analysis[R].Ge⁃neva:Office of the United Nations Disaster Relief Co-Ordina⁃tor,1982.

[10]Susman P,O'Keefe P,Wisner B.Global Disaster:A Radical Interpretation[M].Boston:Allen and Unwin,1984:264-283.

[11]Mitchell J K.Hazards Research[M]//Columbus:OH Merrill,1989:410-424.

[12]Wisner B,Blaikie P,Cannon T Coal.At Risk:Natural haz⁃ards,People's vulnerability and disasters[M].London:Rout⁃ledge,2004.

[13]Moor J.Cities at risk[J].UN-Habitat,2001,7(4):4-5.

[14]Timmerman P.Vulnerability,Resilience and the collapse of Society:A review of models and possible climatic applica⁃tions[R].Toronto:Institute for Environment Studies,Univer⁃sity of Toronto,1981.

[15]Kates R W.The Interaction of Climate and Society[M]//Cli⁃mate impact Assessment.New York:Wiley,1985:3-36.

[16]Bogard W C.Bringing Social Theory to Hazards Research: Conditions and Consequences of Mitigation of Environmental Hazards[J].Sociological Perspectives,1988,31(2):147-168.

[17]Miller F H.Resilience and Vulnerability:Complementary or Conflicting Concepts?[J].Ecology and Society,2010,15(3):11-36.

[18]Pelling M.The vulnerability of cities:Natural disasters and Social Resilience[M].London:Earthscan,2003.

[19]Pugsley A G.The engineering climatology of structural acci⁃dents[M].Washington:Proceedings of the First Inter-na⁃tional Conference on Structural Safety and Reliability(ICOS⁃SAR I),1964:335-340.

[20]Turner B A.Man-made disasters[M].London:Wykeham Science Press,1978.

[21]Turner B A.The Development of A Safety Culture[J].Chem⁃istry and Industry,1991,4(1):241-243.

[22]Perrow C.Normal Accidents:Living with high-risk technolo⁃gies[M].New York:Basic Books,1984.

[23]Pidgeon N F.The Limits to Safety:Culture,Politics,Learning and Man-Made Disasters[J].Journal of Contingencies and Crisis Management,1997,5(1):1-14.

[24]La Porte T R,Consolini P M.Working in Practice But Not in Theory:Theoretical Challenges of'High Reliability Organi⁃zations'[J].Journal of Public Administration Research and Theory,1991,1(1):19-47.

[25]Roberts K H.New Challenges to Understanding Organizations[M].New York:Macmillan,1993:1-10.

[26]Sagan S D.The Limits of Safety:Organizations,Accidents and Nuclear Weapons[M].Princeton:Princeton University Press,1993.

[27]Rijpma J A.Complexity,Tight-Coupling and Reliability:Connecting Normal Accidents Theory and High Reliability Theory[J].Journal of Contingencies and Crisis Management,1997,5(1):15-23.

[28]Turner B A,Pidegon N.Man-made Disasters(2nd edition)[M].London:Butterworth-Heinemann,1997.

[29]Pidegon N,O’leary M.Man-made disasters:why technology andorganizations(sometimes)fail[J].Safety Science,2000,34(1):15-30.

[30]Turner B A.Safety Culture and Its Context[M].Vienna:American Nuclear Society(Austria),1995:321-329.

[31]Pidgeon N F,O Leary M.Organization Safety Culture:Impli⁃cations for Aviation Practice[M].Aldershot:Avebury Tech⁃nical Press,1994:21-43.

[32]Weick K E.Organizational Culture as a Source of High Reli⁃ability[J].California Management Review,1987,29(2):112-127.

[33]Hohenemser C,Kates R W,Slovic P.The Nature of Techno⁃logical Hazard[J].Science,1983,220:378-384.

[34]Brooks H.Technology and values:New ethical issues raised by technological progress[J].Zygon,1973,8(1):34-35.

[35]TEPCO.Release of the interim report of Fukushima Nuclear Accidents[R].Tokyo:Investigation Committee,2011.

[36]Acton J M,Mark Hibbs.Why Fukushima Was Preventable[R].Washington:Carnegie Endowment for International Peace,2012.

[37]山口荣一.福岛核电站事故的本质——为什么未能理解“可以控制”与“失去控制”的不同[N].日本经济新闻(中文版),2011-05-16(04).

[38]Eiich Yamaguchi.Fukushima Disaster:What was the key fac⁃tor which brought about the Nuclear Power Plant Disaster[N].Nikkei,2011-11-15(08).

[39]Japan Nuclear Technology Institute.Review of Accident at Tokyo Electric Power Company Incorporated’s Fukushima Daiichi Nuclear PowerStation and Proposed Countermea⁃sures[R].Tokyo:JNTI,2011.

[40]Duranton G,Puga D.Micro-foundations of urban agglomera⁃tion Economies[M].Amsterdam:North Holland,2004:2063-2117.

[41]Rosenthal.Evidence on the nature and sources of agglomera⁃tioneconomies[M].Amsterdam:NorthHolland,2004:2119-2171.

[42]Lall S V,Deichmann U.Density and Disasters:Economics of Urban Hazard Risk[R].Washington:World Bank,2009.

[43]Moret L.Japan’s deadly game of nuclear roulette[N].The Ja⁃pan Times,2004-05-23(4).

[44]Hernandez T,Sedler L.Addressing the psychosocial ele⁃ments of slow-motion technological disasters[M].MT:Cen⁃ter for Asbestos Related Disease,2003.

[45]黄怡,刘璟,夏胜.城乡规划视角下的慢发性技术灾害——20世纪后半叶美国公共环境灾害引发的规划反思[J].上海城市规划,2013(4):44-49.

[46]中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局.马克思恩格斯选集:第一卷[M].北京:人民出版社,2010.

[47]Besley T J,Burgess R.The Political Economy of Government Responsiveness:Theory and Evidence from India[J].The Quarterly Journal of Economics,2002,117(4):1415-1451.

[48]Taylor M S,Copeland B A.North-South Trade and the Envi⁃ronment[J].Quarterly Journal of Economics,1994,109(3):755-787.

[49]杜一.协调好人与自然的关系——对'1998水灾的灾害经济学思考[J].经济经纬,1999(1):33-36.

[50]Perrow C.The Next Catastrophe:Reducing Our Vulnerabili⁃ties to Natural,Industrial and Terrorist Disasters[M].Princ⁃eton:Princeton University Press,2007.

[51]国际减灾战略委员会.如何使城市更具韧性——地方领导人手册(中文版)[R].日内瓦:国际减灾战略委员会(ISDR),2012.

[责任编辑:程靖]

The Economic Analysis on Man-made Disasters—From the Perspective of Technological Disasters

GAO Ling-yun1,DONG Jian-wen2,XI Yang3

(1.Shandong Police College,Jinan 250014,China;2.Shandong Administration Institute,Jinan 250014,China;3.Teaching Affairs Office,Beijing Institute of Fashion Technology,Beijing 100029,China)

Compared with natural disasters,man-made disasters are those,which are induced by man-made hazards or the related institutions’vulnerabilities.Technological disasters are one of the main forms of man-made disasters.The study on technological disasters has experienced two stages,from focusing on the relevant institutions’vulnerabilities(reasons of di⁃sasters)to constructing the relevant institutions’resilience(measures to respond to disasters).From an economic perspec⁃tive,Human needs and technology choice are the root causes of technological disasters,and the corporate economic motiva⁃tion is the main man-made disasters inducement of technological disasters.In addition,economic agglomeration effect and pov⁃erty are also the important factors related to the risk of technological disasters.The basic strategy for disaster reduction is to es⁃tablish the scientific outlook of economic development and build the relevant institutions’resilience.

technological disaster;vulnerability;resilience;economic analysis

F062.6;F069.9

A

1007-5097(2014)09-0154-08

10.3969/j.issn.1007-5097.2014.09.027

2013-10-11

山东行政学院院级调研课题(dy201107)

高凌云(1979-),男,山东烟台人,讲师,研究方向:灾害经济学,城市经济学;

董建文(1955-),男,山东淄博人,教授,研究方向:政治学,灾害经济学;

席阳(1979-),男,北京人,副教授,博士,研究方向:战略管理。