公共财政扶贫支出绩效评价研究

——基于国家扶贫重点县数据

2014-01-12张铭洪施宇李星

张铭洪,施宇,李星

公共财政扶贫支出绩效评价研究

——基于国家扶贫重点县数据

张铭洪,施宇,李星

(厦门大学经济学院,福建厦门361005)

文章运用2003-2010年国家扶贫工作重点县数据,实证评价了公共财政扶贫支出绩效,并基于标杆管理思想设置了评价标准。研究发现,近年来公共财政扶贫支出绩效基本呈持续上升趋势,但是在财政资金带动和配置结构方面亟需改进,同时应大力改善贫困地区住房、医疗和教育条件,并提高扶贫对象的自我脱贫能力。

贫困;公共财政;绩效评价;标杆管理

一、引言

贫困指个人、家庭或群体生活水平(物质、文化和社会)低于社会公认的最低标准,同时缺乏摆脱这一现状的能力。反贫困是全世界范围内关乎实现人类最基本生存权和发展权的重要议题,在我国更是实现共同富裕的、全面建设小康社会的本质要求。改革开放以来,国内数次大规模的扶贫计划已取得显著成就,国内学者对该领域研究相当关注。理论研究方面,黄萍和黄万华(2003)[1]认为财政扶贫应当注重贫困地区自我脱贫能力的提高,谢秀军(2012)[2]分析了公共财政对贫困地区的扶持及路径优化问题,王善平和高波(2012)[3]提出扶贫资金公司化运行的论点。类似研究对我国财政扶贫思路具有相当指导意义,相对而言,实证结果更为丰富。多数学者主要采用综合评价方法[4-5]、回归分析方法[6-8]和DEA分析[9-10]三种方法探讨我国扶贫资金的绩效(效率)水平。对比发现,综合评价法相对于其他两种方法更加全面,而且能够深入发掘绩效成因,结论也更加丰富。因此,本文以国家扶贫工作重点县(下称重点县)为对象,运用综合评价法对公共财政扶贫支出绩效进行纵向考察。

综合评价方法的核心在于评价指标体系的构建,以往研究一方面缺乏对“扶贫资金绩效”概念的深刻剖析,导致单纯注重评价对象贫困现状的改善,对其与扶贫资金投入关系的考察不足,另一方面未能合理体现公共财政的“为顾客服务”的本质要求。因此,本文从以下四个方面构建公共财政扶贫支出绩效综合评价指标体系:投入过程、贫困缓解、自我发展能力提高和扶贫对象满意程度。①扶贫投入过程是指公共财政对扶贫事业的支持力度以及资金运行情况,主要考察投入规模、带动效应以及资金落实水平;②贫困缓解指扶贫对象贫困率的降低以及基本生活、医疗、教育等生存条件的改善;③自我发展能力提高指扶贫对象在财政扶持下生产能力和条件有所改善,具备自我脱贫的能力;④扶贫对象满意程度体现了公共财政“为顾客服务”的本质要求。最后,本文结合综合评价结果及扶贫工作计划标准对现有不足和改进路径进行探讨。

二、评价指标体系构建

(一)投入过程

公共财政扶贫资金投入过程主要考察投入规模、带动效应以及资金落实水平。人均财政扶贫支出可以作为投入规模的衡量指标,本文从省级财政配套支出和财政资金对其他资金的带动两个方面评价财政扶贫资金的带动效应,通过农户和农村的受益程度考察财政资金的落实情况。因此,该准则层初选指标包括:人均财政扶贫资金支出、省级与中央财政资金比例、扶贫资金总额与财政资金比例、参与扶贫项目的农户比重以及项目村当年到位资金占比。

(二)贫困缓解

扶贫对象贫困缓解最直接的评价角度是贫困率降低水平,同时需结合基本生活、医疗、教育等生存条件的改善。

1.贫困率降低

对重点县贫困率降低考察要结合静态、比较静态和动态三种方式。静态方式是指历年贫困发生率的绝对量,可以直观体现重点县脱贫情况;比较静态方式是指对比重点县和全国的相关指标(比如贫困发生率和农村人均纯收入等)考察相对发展水平;动态角度是以贫困发生率降低速度为描述方式。

2.基本生活条件

贫困发生率运用居民人均纯收入测定重点县贫困水平,但这并不能有效反映财政资金对居民生活质量的提高绩效。首先选择恩格尔系数这一常用指标衡量居民消费水平,然后,从住、行、通讯和耐用消费品拥有量方面进一步描述扶贫对象基本生活条件的改善,其中,固定电话和移动电话拥有量可以体现通讯条件和耐用消费品持有两方面内容。另外,由于住房、交通设施、通讯设备和家庭耐用消费品等皆属于实物可累积性资产,所以本部分也将考察相关动态指标。

3.医疗条件

财政资金对重点县医疗保健体系的扶持不仅是提高居民健康水平的重要保障,同时也能有效缓解“因病返贫”现象。医疗支出比例测度财政资金对医疗条件改善的扶持力度,经济困难造成不就医比例和参加医疗合作保险比例则可反映重点县农户的医疗负担,万人均医疗床位数及其增长率、有医护人员行政村比例、重点县农户健康比例则是效果的体现。

4.教育条件

同理,教育支出比例衡量财政资金对教育条件改善的扶持力度;经济困难造成的失学比例反映重点县居民义务教育负担,而文盲率降低速度及13~15岁学生失学比例则直接体现财政扶贫教育支出效果。

(三)脱贫能力提高

自我发展能力提高绩效一方面可以通过扶贫对象的生产能力和条件考察,另一方面从长远来看,对农民技术掌握能力的培养更有助于生产率的持续提高。

首先,生产扶持性支出是提高农户生产能力的主要途径,人均GDP和居民人均纯收入增长率则可以反映农户脱贫能力的提高效果。进而,农户生产条件包括公共基础设施、家庭生产设备持有等硬件基础以及劳动力素质等“软实力”内容。所以选取了以下六项指标:生产扶持性支出比例、人均GDP增长率、人均纯收入增长率、基础设施建设支出比例、年末固定生产设备原值提高率和初中以上文化水平人数比例。

其次,加大对农民的技术培训力度,加快农业生产性技术的引进与推广,是实现贫困地区经济、社会可持续发展的必由之路。因此,本文分别选择了技术推广和培训支出额占比、科技援助项目占到村项目比例两项指标。

(四)扶贫对象满意度

影响扶贫对象满意程度的主要因素有两点。第一,充分尊重农户在扶贫开发活动中的个人意愿。扶贫资金是贫困地区群众生产生活发展的主要外部支持,但必须结合农户内生条件才能发挥最大效用。因此,在扶贫开发中要尊重农户选择个人发展方向,充分调动其生产积极性。第二,要切实解决贫困群众生产生活中的实际问题。比如,由于自然灾害或者累积性温饱问题的存在,部分农户仍需必要的援助救济。解决基本生计问题是财政扶贫工作责无旁贷的职责。由此,本文各选择了两项指标:村民自选项目占到村项目比例和户均收到的救济、救助额。

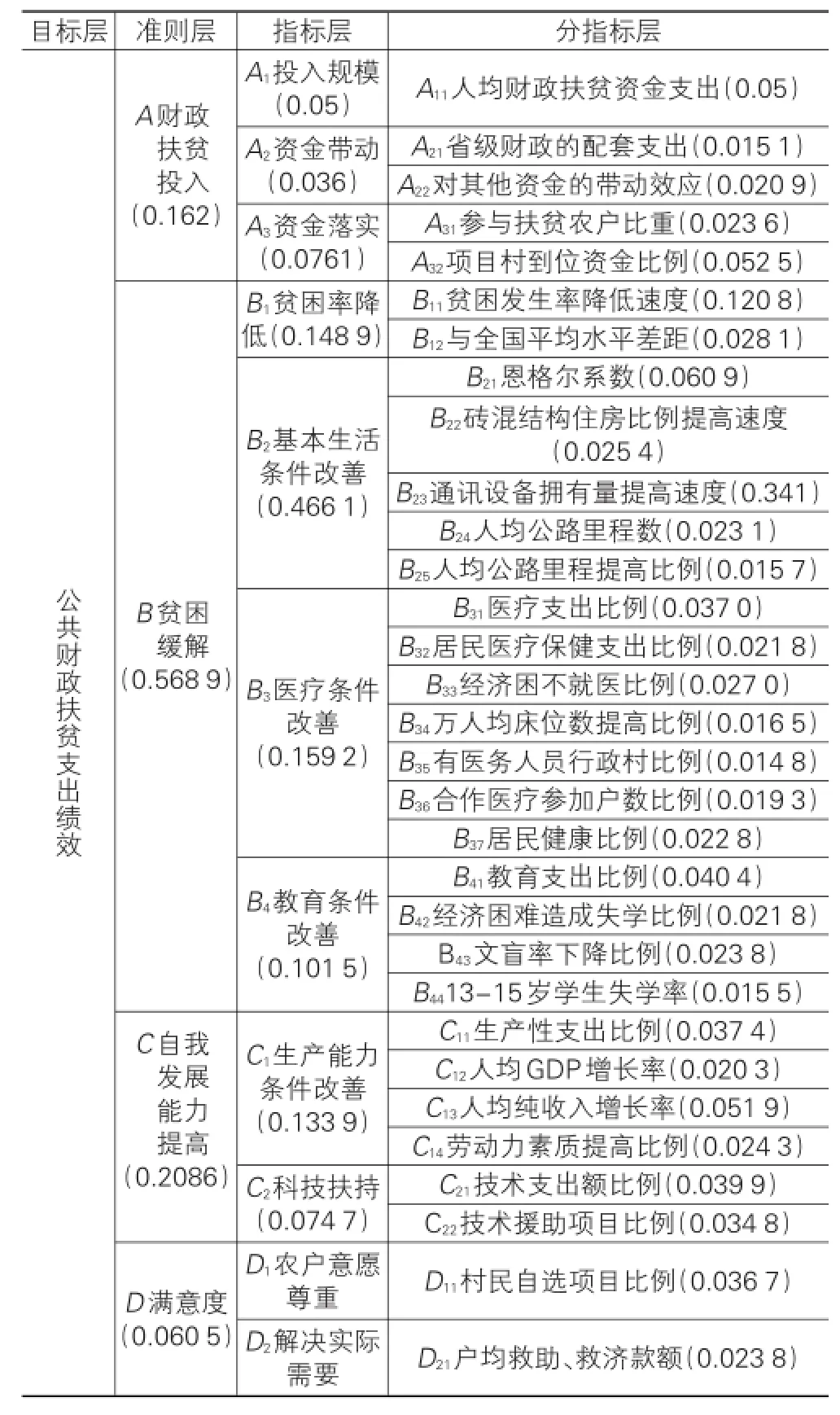

综上所述,本文初步构建了一套包含4个准则层共38项指标的公共财政扶贫支出绩效评价指标体系。

三、指标筛选及赋权

(一)指标筛选

首先运用最大最小值法对原始数据进行标准化处理[11],然后通过灰色关联与聚类方法和基于粗糙集理论的指标体系简化方法[12-13]进行指标筛选,结果删除以下7项指标:重点县贫困率与全国差距、年末固定生产设备原值提高率、基础设施支出比例、万人均床位数、贫困发生率、固定电话和移动电话拥有量、砖木和混凝土结构住房比例,最终保留31项具体指标(见表1)。

表1 公共财政扶贫支出绩效评价指标体系

(二)指标赋权

本文选取了主客观相结合的赋权方法,主观方法包括层次分析法和序数分析法,客观方法包括变异系数法和CRITIC法。首先通过专家意见征询获得层次分析法和序数分析方法原始数据,进而进行处理得到各自权重WA、WB,然后运算得出CRITIC法和变异系数法权重WC、WD,最后取其算术平均值作为各指标组合权重WZ(见表1)。

(三)数据收集及处理

数据来源于《中国农村贫困监测报告》(下称《报告》)、《中国统计年鉴》和《中国农村统计年鉴》。《报告》提供了2002-2010年的重点县调查数据,由于初选指标中包含动态指标,因此最终评价年度为2003-2010年。

四、评价结果及分析

经过综合计分,得到2003-2010各年度的绩效水平得分与排名(见图1),可以发现,除2007-2009年间出现波动外,我国公共财政扶贫支出绩效水平基本呈持续上升趋势。

图1 公共财政扶贫支出绩效水平变动情况

(一)扶贫投入过程

该准则绩效值上升趋势最为明显,人均财政扶贫资金支出、参与扶贫项目的农户比重和项目村当年到位资金所占比例三项指标值连年提高,而衡量财政资金带动效应的省级财政配套资金比例、财政资金带动其他资金比例在评价期间未有增长。由此,近年我国财政扶贫资金支出规模持续提高,资金落实情况明显改善,但其带动效应仍原地踏步。

(二)贫困缓解

如图1所示,2005-2009年间重点县贫困缓解情况并没有明显改善,2006和2008年甚至存在一定的“返贫”现象。近年,重点县农户恩格尔系数居高不下,医疗保健支出持续升高,人均纯收入与全国水平差未见缩小,医疗、教育支出水平在此期间出现下滑,文盲率下降速度同时明显放缓。可以看出:①重点县贫困居民的生活质量改善并不明显;②财政资金对医疗、教育等基本公共服务的扶持力度偏低,而医疗负担过重的问题一直未得到有效缓解;③尽管重点县贫困发生率降低明显,但是居民人均纯收入仍被全国农村平均水平远远甩在身后。因此,加大对医疗、教育等民生事业的扶持力度,提高农村收入和消费水平是财政扶贫将来的主要任务。

(三)脱贫能力提高

该准则绩效值略呈“倒V”型走势,在2007年达到峰值,而随后出现下降,说明财政资金在扶贫对象自我发展能力培养方面的绩效不够理想。主要呈现以下特征:①生产扶持支出比例一直维持在45%以上,是扶贫支出的主要部分。②人均GDP增长率明显高于人均纯收入,2003-2010年重点县人均GDP平均增长率为13.23%,超过人均纯收入(8.76%)一半以上,贫困地区“增产不增收”的问题较为突出。③劳动力素质提高速度逐渐降低,2003-2010年间重点县初中以上文化人口比例由46.8%上升到57.6%,提高了近10个百分点,可谓成绩显著。但是,2010年重点县高中文化人口比例仅为8.5%,中专及以上文化人口比例仅为3.3%,因此,大力提高贫困地区居民受教育程度,提升劳动力综合素质是培养扶贫对象自我发展能力的一个重要着力点。④技术推广/培训支持比例停滞不前,技术援助项目比例增长缓慢,公共财政扶贫资金应逐渐倾向科技领域。

(四)主观满意程度

财政扶贫投入过程和扶贫对象满意程度的共同点是考察扶贫工作机制,前者反映财政扶贫支出的力度和效率,而后者关注对扶贫对象的服务意识。由图1可以看出,贫困居民对财政扶贫工作的满意程度在评价期间几无提高。首先,2003-2010年村民自选项目比例平均值为57.5%,即大部分参与扶贫项目的村民得以实现个人意愿,这说明公共财政“为顾客服务”的特性得以体现。但是,近年来该指标并未明显改善,扶贫工作方式、作风有待进一步改进。其次,2010年户均收到的救助、救济额比2003年增长了两倍之多,表明公共财政扶贫明显加大了对困难群体最低生活水平的保障力度,但仍有提升空间。

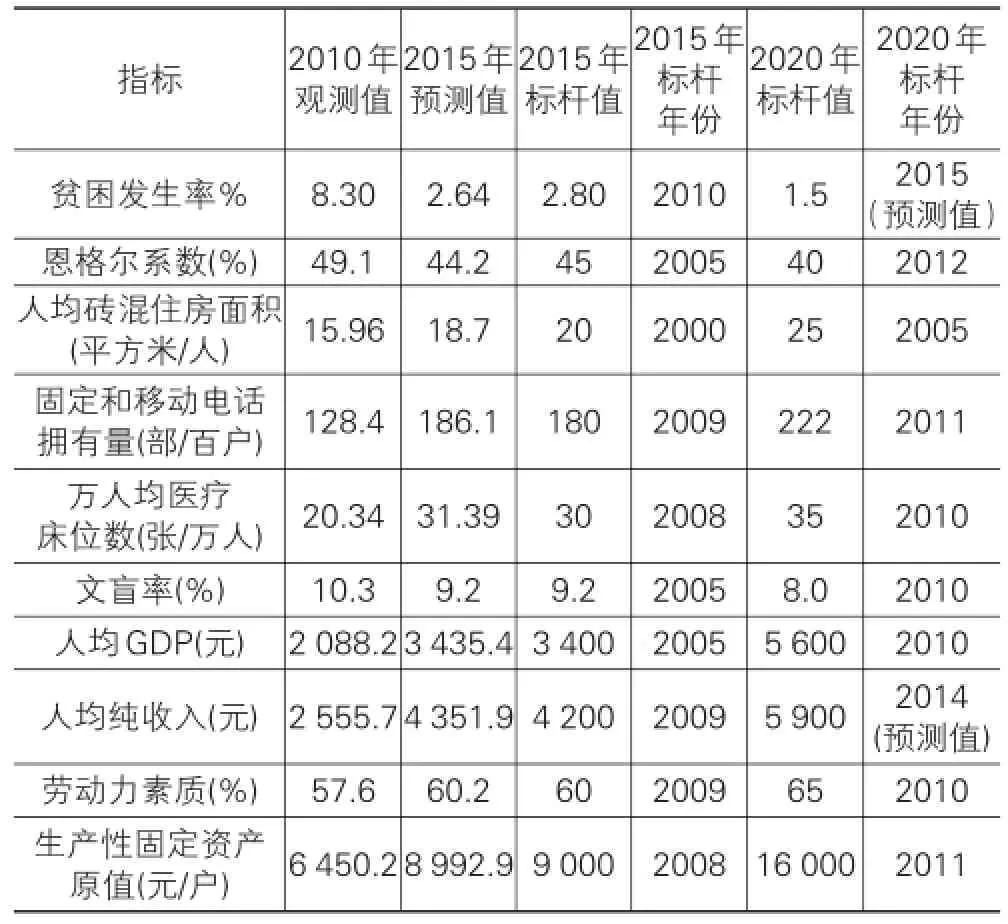

五、评价标准设置

评价标准包括行业标准、历史标准、经验标准和计划标准四种,本文将为公共财政扶贫工作设置计划标准。从目标的适度性和可实现性出发,本文认为贫困地区短期内应以全国农村经济社会发展的历史水平作为标杆,然后再力争追赶同期全国平均水平。换言之,只有达到与全国平均水平,重点县才算真正摘掉贫困的“帽子”。因此,本文将借鉴标杆管理思想制定财政扶贫资金绩效评价标准[14]。标杆管理法又称基准管理法,在企业管理中通过对比自身与竞争对手或者同行业的领先企业的关键指标作为基准,分析基准企业的绩效形成原因,以此来建立、调整、改进自身发展策略及规划。基于这一思想,本文首先运用BP人工神经网络方法预测了2015年财政扶贫支出绩效指标值,然后结合全国(农村)平均水平制定2015年、2020年的标杆值。因篇幅所限,本文仅报告了10项指标标准,其中人均GDP和万人均医疗床位数以全国平均水平为标杆,其余参照农村平均水平,结果见表2所列。

可以发现,尽管重点县贫困率、恩格尔系数在未来数年将出现显著降低,人均纯收入和GDP也将大幅提高,但是住房条件、信息化、教育、医疗、劳动力素质和年末生产性固定资产原值等方面与全国平均水平差距依然十分明显,所以,未来的财政扶贫不应仅以降低贫困率为目标,而应全面提高扶贫对象生活水平及其自我发展能力。

表2 重要指标评价标准设置

六、结论与建议

我国公共财政扶贫支出的绩效水平基本呈持续上升趋势,但是缺陷和不足也较为明显。第一,扶贫投入过程绩效值上升趋势最为明显,缘于财政扶贫力度和资金管理水平的不断提高,但是地方财政和其他来源资金的支出力度明显偏低;第二,由于居民消费水平过低,人均纯收入与全国农村平均水平差距未见缩小,同时对教育、医疗等民生事业的支持不足,贫困缓解绩效值在一段时期内停滞不前。第三,脱贫能力提高层绩效值略呈“倒V”型走势,2008-2010年间并未显著提高,主要原因是贫困居民尚未充分享受到地方经济发展成果,而且劳动力综合素质、科技扶持水平未出现实质性改善;第四,扶贫对象满意度虽几无提高,但是财政扶贫“为顾客服务”的特征已初步得以体现。

因此,本文提出以下政策建议。首先,继续提高财政扶贫投入规模,加大扶持力度。一方面政府应当继续坚持扶贫工作的主导地位,建立财政扶贫资金投入长效机制。加大对农村贫困地区的一般性转移支付力度;地方政府也应当继续增加扶贫的配套资金投入;要给予贫困地区更高的补助标准。另一方面构建全方位扶贫体系,引导社会资金广泛参与。在政府为主导的基础上,要积极发挥财政资金的导向作用带动社会资金投入,形成扶贫合力。比如:继续提供扶贫贷款的财政贴息,引导金融资源投入贫困地区;出台相关税收优惠政策,使社会资金参与到贫困地区基础设施建设等项目中来;建立村民互助协会等慈善基金。其次,优化财政资金投入结构,逐步向民生性支出倾斜。贫困地区安居房建设、基础设施建设和教育、医疗、科技等社会事业应该成为此后扶贫支出的主要方向。最后,促进贫困人口收入增长,实现经济发展成果与人民共享。这可以通过采取产业扶贫、小额到户贷款、劳动力转移培训、最低生活保障等措施,实施贫困人口收入倍增计划。也可以因地制宜,积极探索和发展不同地区的扶贫开发方式。

[1]黄萍,黄万华.能力扶贫:农村财政扶贫政策新视角[J].内蒙古社会科学:汉文版,2003,24(06):118-120.

[2]谢秀军.公共财政对贫困地区的扶持及路径优化[J].改革,2013(8):57-60.

[3]王善平,高波.财政扶贫资金公司化运作研究[J].财经问题研究,2012(11):78-82.

[4]张街.民族地区扶贫绩效分析——以四川省为例[J].西南民族学院学报:哲学社会科学版,2000,21(3):18-25.

[5]叶磊.财政开发式扶贫项目资金绩效评价研究[D].成都:西南财经大学,2010.

[6]林昕,刘穷志,李宇,等.财政援助性支出与农村贫困家庭的民生[J].经济评论,2012(3):102-112.

[7]李文,汪三贵,王姮.贫困地区寄宿制学生营养餐项目效果评估[J].农业技术经济,2011(6):22-28.

[8]张全红.中国农村扶贫资金投入与贫困减少的经验分析[J].经济评论,2010(2):42-50.

[9]陈杰.我国农村扶贫资金效率的理论与实证研究[D].长沙:中南大学,2007.

[10]郭黎安.中国农村扶贫开发财政资金的绩效评价——基于DEA-Malmquist指数的分析[J].财政监督,2012(27):33-35.

[11]张德丰.MATLAB神经网络编程[M].北京:化学工业出版社,2011.

[12]李崇明,丁烈云.复杂系统评价指标的筛选方法[J].统计与决策,2004,20(9):8-9.

[13]段春艳,尤建新.地方政府财政科技投入绩效评价研究[J].华东经济管理,2013,27(5):141-144

[14]杨畅.标杆管理:地方政府绩效评估系统改进思路探析[J].湖南科技大学学报:社会科学版,2009,12(2):124-128.

[责任编辑:余志虎]

A Study on Evaluation of the Performance of Public Expenditure on Poverty-alleviating—Based on the Data of National Key Poverty-alleviating Counties

ZHANG Ming-hong,SHI Yu,LI Xing

(School of Economics,Xiamen University,Xiamen 361005,China)

The paper evaluates empirically the performance of public expenditure on poverty-alleviating with the data of nation⁃al key poverty-alleviating counties from the year of 2003 to 2010,then sets up the evaluation criteria based on benchmarking method.The study shows that the performance of public expenditure on poverty-alleviating has been improving in recent years,however,the driving effect and expenditure structure of public funds need to be improved urgently.Meanwhile,great efforts should be put on improvement of housing,health and education conditions,and enhancement of the poverty groups’ability to get out of poverty by themselves in poor regions.

poverty;public finance;performance evaluation;benchmarking

F323;F810

A

1007-5097(2014)09-0039-04

10.3969/j.issn.1007-5097.2014.09.008

2013-12-20

国家社会科学基金重大项目(10zd&036)

张铭洪(1964-),男,福建三明人,教授,博士生导师,研究方向:公共规制;

施宇(1993-),女,福建厦门人,本科生,研究方向:投资决策分析;

李星(1988-),女,湖北襄阳人,硕士研究生,研究方向:财税理论与政策。