大学新生心理失衡群体的城乡差异及性别比较

2014-01-11田甜

田 甜

(山西农业大学学生处,山西太谷030801)

大学新生对新环境的适应是新生入学教育、心理危机干预和高校学生工作的一项重点内容,关系着新生在整个大学期间的身心健康及全面发展,也关系着高校教育教学质量和人才培养水平。适应是个体通过不断做出身心调整,在现实生活环境中维持一种良好、有效地生存状态的过程。新生入校后如果不能很好地进行自我调适,不能尽快与大学环境取得协调一致,就会产生适应性心理问题,也称心理失衡。心理失衡专指个体的愿望、需求得不到满足或遭受挫折、经历失败时,产生的一种心理上的不平衡,甚至紊乱的状态[1]。这种状态轻则影响到学生的学业和生活,重则危及身心健康和生命安全,因此关注大学新生的心理健康状况具有极其重要的实践意义。

一、大学新生心理失衡群体的筛选及共性趋势

新生心理失衡群体专指大学新生入校以后,由于学习生活等环境的转变、理想与现实的落差、自我意识的模糊等原因,不能很好地自我调适以适应大学环境,而产生一般或严重适应性心理问题的新生群体。新生心理失衡是正常心理活动中的局部异常状态,不存在心理状态的病理性变化,有着明显的偶发性和暂时性,与个体所处情境相联系,一旦脱离该情境,个体的心理状态会完全恢复正常。大学新生心理失衡现象在高校中存在着一定的比例,影响着学生整个大学期间的发展和成就,也影响着日常教学、管理及学生工作的内容和进展[2]。

该研究数据来源于山西农业大学2011—2013年的新生心理健康测试结果。测试时间选定为每年新生入学后的第二个月,此时的大学新生完成了军训和入学考试,并已开始了正常的课程学习和在校生活,因此可以测量出新生中存在一般心理问题和严重心理问题的人群,即因新环境适应不良导致的心理失衡群体。测试对象为新入校的大一年级全体新生,通过症状自评量表(SCL-90)和大学生人格健康调查表(UPI)来进行测量和筛选,可以较全面地发现和分析新生心理失衡群体及其内在特点。

(一)新生心理失衡群体比例逐年扩大

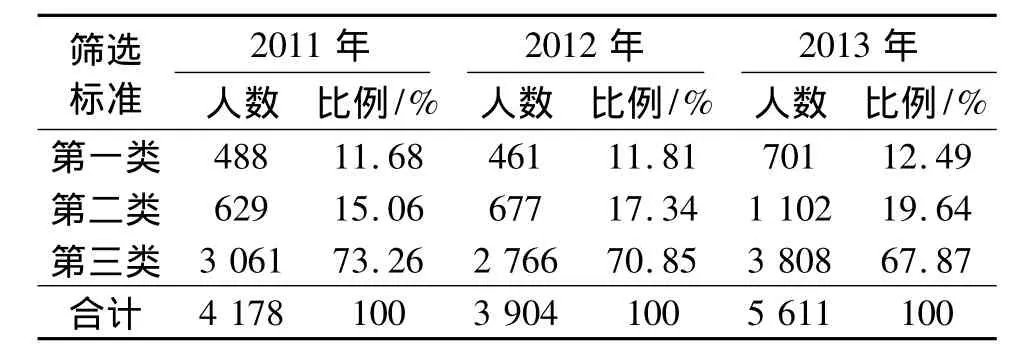

University Personality Inventory 简称 UPI,它是为了早期发现早期治疗有心理问题的学生而编制的大学生精神卫生、人格健康调查表。UPI主要以大学新生为对象,入学时作为心理健康调查依据而使用。UPI设有三类筛选标准:第一类为极可能有心理问题者,采取尽快约谈,了解问题性质与程度;第二类为需要重视和关注的人群;第三类属心理较健康者。因此第一类及第二类人群即重点关注的心理失衡群体。

山西农业大学2011年一、二类人群占据总新生人数的26.74%,2012年比例为 29.15%,2013年一、二类人群占据总人数的32.13%。比较发现,第一类和第二类人群的人数与比例在逐年增长,存在一般和严重心理问题的大学新生不断增加(见表1)。

表1 2011—2013年山西农业大学新生UPI测验结果比较

(二)新生心理失衡群体的共性趋势

SCL-90是著名的精神诊断量表,测查个体在一段时间内的9个方面(躯体化、强迫、人际关系敏感、抑郁、焦虑、敌对、恐怖、偏执、精神病性)的精神症状水平。它由90个项目组成,包括比较广泛的精神症状学内容,从感觉、情感、思维、意识、行为直到生活习惯、人际关系、饮食睡眠等均有涉及,要求受试者根据自己的实际情况,对该症状及程度做出自我评定,在心理咨询中可作初级的筛选工具[3]。

从山西农业大学2011—2013年新生SCL-90测验结果的症状分布特点来看,焦虑、恐怖、精神病性及人际敏感症状成为新生群体中的相对危险因子。2011级新生中选择“偏重”及“严重”较多的因子有焦虑(1.31%)、精神病性(1.26%)、人际关系敏感(1.17%)与恐怖因子(1.10%)。2012级新生选择“偏重”和“严重”较多的因子是焦 虑 (3.08%)、恐 怖 (2.85%)、精 神 病 性(2.61%)和人际敏感(1.60%)。2013 级新生中选择“偏重”及“严重”较多的因子有焦虑(3.21%)、恐 怖 (2.82%)与 精 神 病 性 因 子(2.77%)(见图1)。这些因子与新生入学适应的情况有一定关联,因此也成为新生中较为共性的心理问题。

图1 2011—2013年SCL-90症状因子“偏重”及“严重”人数比率

二、大学新生心理失衡群体的城乡差异及性别比较

随着新生心理失衡群体的比例逐年扩大,越来越多的新生需要更多的入学心理干预,学校心理健康教育工作的内容和难度也愈加复杂。依据山西农业大学的新生心理普查结果,城市家庭新生和农村家庭新生、不同性别大学新生在心理失衡程度与症状水平上存在差异。

(一)新生心理失衡群体的城乡差异

由于生活环境、成长经历和受教育水平等的不同,造就了农村家庭大学生与城市家庭大学生拥有着不同程度、不同种类的心理问题和心理压力,并以农村学生的心理问题表现相对严重。

以山西农业大学2013年新生SCL-90测试结果为例,农村生源学生的症状因子平均分都高于城市学生(见图2)。其中,人际关系敏感与强迫症状因子的差距较为明显,人际关系敏感标准差相差0.10分,强迫症状方面相差0.07分。可见,农村家庭大学新生的心理问题相对更加严重,并在人际交往方面表现突出。

图2 2013年SCL-90测验城乡生源症状群特点(N=5 603)

(二)新生心理失衡群体的性别比较

2013年山西农业大学新生SCL-90测验结果显示,男女生心理问题的症状水平与表现存在差异。在症状因子的性别比较中发现,女生的恐怖因子均分高于男生,其次是抑郁和焦虑因子,其余症状均分都低于男生的症状水平(见图3)。男生与女生平均分相差较大的症状因子有偏执(0.08 分)、恐怖(0.07 分)、敌对(0.06 分)等。

图3 2013年SCL-90症状水平的性别平均分(M)比较(N=5 603)

从男女生各因子分的标准差来看(见图4),男生个体间分数差异整体大于女生,尤其表现在躯体化(相差0.08 分)、敌对(0.07 分)方面,其次是偏执(0.06分)、精神病性(0.06分)和强迫症状(0.05分)等。在实际心理干预中也发现,男生的心理状况个体差异性更为明显。

图4 2013年SCL-90症状水平的性别标准差(SD)比较(N=5 603)

(三)关键题目选择倾向的城乡差异及性别比较

在UPI心理测试量表和SCL-90症状自评量表中都设置了关键题目,用以筛选存在严重心理危机及自杀心理倾向的学生,作为心理危机干预的重点对象。

UPI测试量表的关键题分别是“自己的过去和家庭是不幸的”(第8题),“常常失眠”(第16题),“想轻生”(第25题),“对任何事情都没兴趣”(第26题)。2013年山西农业大学参加UPI测验的新生总数为5 611人,其中城市家庭学生1 982名,农村家庭学生为3 629人。数据显示,城市家庭学生对第26题的肯定选择比例超过农村家庭学生,其余各项的肯定选择比例均低于农村新生。在第8题、第16题的选择上双方存在显著差异(见表2)。可见,在“想轻生”的选择倾向上城乡新生之间不存在差异;但在对“过去和家庭”的认识和“常常失眠”的生活状态上,农村新生表现出更大的心理压力。

表2 2013年UPI关键题目肯定选择的城乡比较(N=5 611)

SCL-90症状自评量表包括了3个关键题目,分别是第15题“想结束自己的生命”;第59题“想到死亡的事”和第79题“感到自己没有什么价值”。测验结果显示,2013年新生中选择关键题为“偏重”及“严重”的男生人数和总体比例都略高于女生;在“想结束自己的生命”和“想到死亡的事”选择上,男生比例及严重性明显高于女生,且选择“严重”的两性人数及比例存在着显著差异(见表3)。

表3 2013年SCL-90关键题选择的性别比较(N=5 603)

三、新生心理问题及需求的城乡差异及性别对比

通过对2013年新生UPI测验结果的分析,第一类、第二类人群中共有199名同学提出了具体的咨询问题,其中男生提问者93名,女生提问者106名。按照其中涉及的主要内容,问题类型可分为生活适应、自我意识、情绪调适、心理健康及自我调适、人格发展、学习问题、人际交往、恋爱心理、生涯发展、生理疾病及性心理等11个方面的主题。

具体人数分布如表4所示,大学新生关注的具体心理问题存在明显的性别差异,如女生更为关心自我意识、情绪调适、人格发展和人际交往的问题;而男生在学习问题、恋爱心理和性心理问题上存在更多疑问。其次,城市学生更为关注生涯发展,而农村学生对其他各方面问题的疑问要多于城市生源学生。在所有的问题中,关于心理健康和自我调适的关注人数最多,因此面向新生,特别是农村大学新生开展全面的心理健康知识普及,满足学生内在发展的需求,开设新生心理健康必修课程确是当务之急。

表4 2013年新生具体咨询问题及需求分析(N=199)

四、类别差异下的新生心理失衡群体干预思路

统计结果表明,新生心理失衡群体在大学新生中的比例正在逐年扩大,并且表现出更加复杂的心理状况。他们在焦虑、恐怖、精神病性、人际关系敏感等因子上有着共性特点,但在具体的症状水平和因子分布上,因城乡来源和性别因素的不同,有着各自不同的症状水平和症状群特点。因此,高校在新生入学教育中要重视农村家庭大学生的适应教育,并且关注不同性别大学生的需求差异,按类按需开展心理健康教育。

大学是新生离开父母的呵护开始独立生活、自我管理和独自应对压力的成熟时期,是由家庭、学校逐步走向社会的过渡时期,也是从成人到成才的重要阶段。帮助每一位学生完成适应,能帮助他们成功地获得归属感、成就感以及明确未来目标的方向感[4]。因此,寻找一条全面、深入、细致的新生入学心理教育路径极其重要。

(一)积极关注新生群体

结合大学新生的心理阶段特点,营造全方位关注和关心的教育氛围。大学新生是经过了高考的严峻挑战,带着美好的期望进入大学校园,理想与现实的反差带来各种不适的心理状况:过高的希望值引起失落,失去目标后的迷惘,陌生环境里的孤独和防范,盲目乐观形成受挫,不同的校园文化活动引发的矛盾心理,自控能力不足引发厌学,务实型学习风格带来的急于求成之心等[5]。

其次,大学生的普遍年龄在18~25岁之间,正处于人生的青春期向成年期过渡,自我同一性正在发展,渴望人际交往和亲密关系,情绪波动性明显,人格尚未健全,面对专业学习和严峻的就业压力等挑战。这一时期身心发展极不稳定,心理承受能力比较脆弱,更易产生心理疾患。因此,对大学新生采取积极的群体关注,有效地开展入学适应教育、专业教育、心理调适教育、人际交往团体辅导等,能够有效缓解他们的焦虑、恐怖及人际交往困惑等心理问题。

(二)明确分类指导意识

城乡大学新生在心理问题的严重程度、心理问题的症状、心理问题的咨询需求上存在着差异,并因性别的不同表现不同。在实际新生教育中,应更多地结合并关注群体间的差异和需求,使教育资源得以更好地配置。

首先,关注农村大学新生的环境适应和心理健康。有必要专门针对农村学生开展相应的集体教育、团体辅导、个别咨询等专项的专题教育,提供更多学生发展所需的资源,有意识地给予更详细的指导和更全面的帮助,使之尽快适应大学生活和学习。同时要关注农村大学生的自卑心理,帮助他们树立自信,自强不息。

其次,关注性别差异带来的心理问题和行为模式。调查显示男生的心理问题程度相对更严重,表现形式更多样。实际心理咨询过程中发现,主动求助的男生少于女生,应加大对男生的主动关怀,并针对男生开展相应的心理健康教育活动。

(三)应时分期干预策略

根据大学生的身心发展规律和内在需求,安排在校心理健康教育的内容和主题,按照心理发展阶段来实施相关教育。不同年级的大学生活有着不同的发展任务和特性,而一年级的新生突出问题是如何适应大学生活,建立起新的人际关系[6]。

根据新生入校后的军训、开学、宿舍人际交往、校园文化活动、首次考试、首次假期及成绩反馈等依次出现的主要事件及困惑,采用各类校园文化活动、各种宣传途径和主题班会,实施积极主动、及时有效的干预和指导,帮助新生更好地融入大学校园,能够自如应对生活中出现的各类压力和挑战。

(四)发挥分级联动教育

创建并依据学校、学院、班级三级心理教育主体和运作模式,开展联动灵活的全方位教育和危机干预体系。如学校可以在每年开学初针对全体新生开展心理健康普查,区分出精神病患者、神经症等严重心理问题患者及存在一般心理问题的学生,并根据当年的新生心理整体状况和特点,寻找适时合理的教育内容;各学院针对筛选结果,对筛选出有明显心理问题的学生,尽快约请他们到咨询机构面谈,了解问题性质与程度。班级对属于适应不良的一般心理问题学生建立关注,并针对普遍存在的心理困惑开展大学生入学适应的系列心理班会。

(五)激活生命教育体系

从心理测验的关键题分析中发现,有17.14%的学生对于生命、生存和生活本身存在着疑问与困惑;从具体咨询问题中发现,4.9%的学生对人生意义和发展提出了疑问。不仅如此,生命教育涉及到学生日常生活和学习的点滴,影响着学生的学习、成长、情绪乃至一生发展与幸福,已成为当下心理健康教育工作的一个热点。融生命教育和心理健康教育为一体,创建生命教育课程体系,能够更好地帮助新生完成过渡,规划大学生活。

(六)整合优势教育资源

坚持以课堂教学为主要阵地,通过心理健康教育课堂开展入学适应和生涯规划教育,完善课程内容和体系,普及心理健康知识与观念,帮助新生树立乐观向上的生活态度和健康的自我调适能力。其次,根据大学新生中普遍存在的心理问题与困惑,创立团体辅导、心理工作坊、心理话剧等多样教育模式,充分利用微博、微信等大学生广泛使用的新信息平台,扩展普及面,随时跟踪更多大学新生的心理状况,引导他们学会解决日常事务,建立自我成长的长效机制。

意识到大学生活过渡的重要性和采取系统的、积极主动的应对是学校教育的重要组成部分[4]。大学时代如夏花绽放,正是每一位青年由青涩走向成熟,由家庭走向社会之时,他们将逐步承担更多的责任,面临更多的选择和压力,而整个未来的方向和生命质量都与迈入校门之初始状态紧密相关。因此,给予新生更多细致的关怀、贴心的呵护、周到的服务和有力的支持是高校学生工作者应尽的义务和神圣使命。

[1] 孟国忠,徐灵兮.大学新生心理失衡现象透视与调适[J].吉林省教育学院学报,2012,28(7):27-28.

[2] Alipuria A K.First-Year College Student Decision Making:How Freshmen Respond to the Stress of the College Transition[M].Los Angeles:University of California,2008.5-17.

[3] 戴晓阳.常用心理评估量表手册[M].北京:人民军医出版社,2012.14-16.

[4] Baker SB,Gerler E R.21世纪的学校咨询[M].北京:中国轻工业出版社,2008.216-217.

[5] 段鑫星,程婧.大学生心理危机干预[M].北京:科学出版社,2006.78-80.

[6] 周家华,王金凤.大学生心理健康教育[M].北京:清华大学出版社,2010.6-8.