汪建 狷狂教主 基因报国

2014-01-09卓星

卓星

“生物经济时代”

汪建先生十分反感别人把他一手创立的华大基因叫作“公司”,尽管估值已经以百亿计,他仍乐于称这是一家“机构”。按照他的理解,公司嘛,就是冲着赚钱去的,机构则有些公用事业的意味。他把个人多年以来的抱负和野心灌注其中:借助低成本的基因技术改善增进人们的健康。

人们对汪建和华大基因做的事却所知不多,最著名的相似案例来自海外:美国女演员安吉丽娜·朱莉通过遗传基因检测得知,自己身上携带了名为“BRAC1”的“错误”基因,这让她未来罹患乳腺癌的几率高达87%。最终她听从医生建议,切除了双侧乳腺,使得未来的患癌几率下降至5%。朱莉把自身经历写成公开信,指出乳腺癌每年造成45.8万妇女死亡,她们多分布在中低收入国家,无力负担高达3000美金的基因检测费用,朱莉呼吁让这些女性获得基因检测和预防性治疗的机会。

这一切在汪建的规划中都不成问题。目前华大的无创产前基因检测在中国每例价格仅为美国的1/10,欧洲的1/4。2014年10月中旬,这项技术以456万欧元的价格转让给意大利,是一桩罕见的中国基因技术输出案例。汪建相信,在不远的将来,基因测序的成本会降到大众普遍接受的价格内,所有人都可以像朱莉一样去检测自己的基因,并预知和预防潜在的疾病,甚至能够“不饿、不傻、不病、不老”。

这个异常狂热的领导者也把对身轻体健的执念作为一段基因、一段源代码注入华大:大堂电梯口设有电子体重秤,食堂的饭菜标明卡路里含量,胖子要接受罚款,戒烟的人会得到奖励,今年成立15周年庆典干脆办成了一场马拉松比赛。汪建对《人物》记者解释这些做法的初衷,“你自己没做好,你说你把别人做好了,鬼信啊。我要是健康不做好,我现在一身病,说汪建是一个伟大的健康产业的奠基人,有谁信吗?”

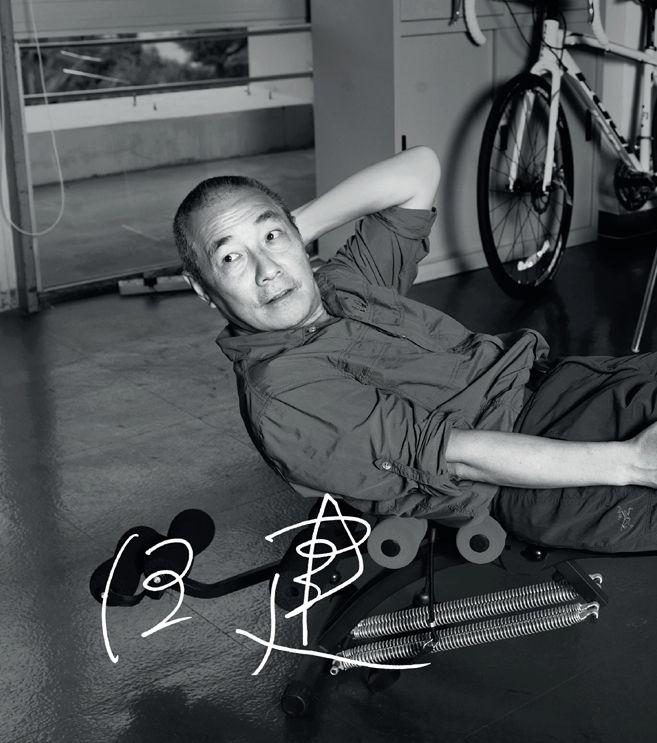

他相信,人类已继游牧、农业、工业、信息时代之后,进入生物经济时代,必须适应新的规则和秩序,“就从服饰外延表现开始”。他拒绝穿西装打领带,认为这无异于留辫子、穿长袍马褂,两者问题都在于“代表过去”。“过去的东西我一般都说不反对,但是我绝对不会碰。”一年到头只穿运动款华大工服的汪建坐在工位上说,他头发花白,却精神十足,头顶是两只从天花板上垂下来的吊环。在位于华大办公楼8层的100多个工位当中,这对体操器械和歪靠着书柜的自行车是他仅有的区别于他人的标志物。

2014年5月,美国副总统拜登曾在美国空军学院毕业典礼上说,“中国每年毕业的科技人员和工程师是美国的6到8倍,但我敢说你们说不出一个来自中国的创新项目、创新改变或创新产品。”美国有线电视新闻网(CNN)随后在官网回应,认为拜登低估了中国,并举华大基因作为中国拥有创新能力的例证之一,“该公司对DNA的测序工作做得比全球其他任何公司都要多,其数量超过了哈佛大学,也超过了美国国家卫生研究院。在基因领域,华大基因是行业领导者,其追求永无止境。”

这正是汪建希望向公众传递的华大基因的形象。

外界对华大基因技术水准的质疑由来已久,一种戏谑的说法称华大为“基因界的富士康”,指的是其开创的将廉价工业生产模式运用于高科技领域的做法。4年前,华大花费数亿银行贷款,从美国一口气购买了128台第二代高通量基因测序仪,雇佣数千名被外界戏称为“科技民工”的年轻人,一举成为全球最大的基因测序机构,每年产出高达20PB(计算机存储单位,1PB约为4000亿页文本)的数据量,占全世界的一半以上。

这与位于深圳市盐田区的华大基因办公园区的气质并不违和。这里曾经是一家制鞋厂,周围被各种工厂占据,货车日夜不停地穿梭在工厂与远处的盐田港之间。华大基因工作人员身穿白色防护服,手上持有试管和培养皿,十几台测序仪高速运转,生产出的数据被交给下一拨人。有员工调侃,自己与旁边的“厂妹”没什么区别。

面对“华大技术水准不行”的说法,汪建的回应只有一句,“发论文发得你们都不好意思”。截至2014年,华大基因研究院在《自然》、《科学》、《新英格兰医学》和《细胞》等顶级学术刊物上共发表近200篇论文,被《自然》杂志评为中国科研机构第5名。成立于2012年的华大医学将基因技术用于临床检测,可以更精准、便捷、安全、无创地检测出胎儿是否带有唐氏综合征等出生缺陷,估值已达上百亿元,正在筹划上市。

汪建曾用这样一句顺口溜描述华大基因的目标:“消灭几种病,延长几岁命。增加几文银,留下万世名。”

本命年的坎坷

对于60岁的汪建而言,2014这个“本命年”算不上称心如意。6月的一个傍晚,他冒着雨在山道上骑行40多公里回家,为了和同事比拼,他骑得太快,摔了跤。第2天去医院照片子,发现髋关节裂开了2厘米长的口子,走不了路,要拄拐。他又要强,拄拐不以胳肢窝为支点,单靠手臂支撑身体,搞得以前滑雪摔伤过的手臂抬都抬不起来,只好做手术。

华大在今年更早时候的遭遇也印证了“本命年”的坎坷。汪建原本放出话来,“我们今年想做几件大的事情”,其中最大的一件是将基因检测用来预防出生缺陷,特别是检测唐氏综合征。2月9日,国家发文一度叫停了此举。又在几个月后重启。

在中国,每700个新生儿里就有一个“唐宝宝”。他们的21号染色体比常人多一条,这导致他们先天智力低下、面容畸形,平均只能活到16岁,并给所在家庭带来沉重负担。传统的唐氏筛查手段是通过化验孕妇的血液,再结合各项生理指标去计算胎儿患病的概率。一旦概率超过一定比率,就需要接受羊水穿刺以确诊,有一定流产风险,且有30%的漏检率。

华大研发的无创DNA检测唐氏技术极大简化了整个过程。只要抽取5毫升孕妇的血液,从中提取出游离的胎儿 DNA,就可通过基因测序检测出是否具有出生缺陷。在被叫停前,华大基因已经做了超过40万例无创产前基因检测,根据其官方数据,结果准确率达到99.9%。

华大基因研究院副院长张耕耘对《人物》记者解释说,华大从3年前就开始申报无创产前基因检测的许可,但一直未能获批。因为以往的中国监管模式参照美国FDA(食品与药品监督管理局),他们批中国就批,但这次不同,美国的FDA尚未批准,“我们自己走在前面去了”。

汪建并非不知道政策的风险,早在2013年,有关部门就两次提醒他“应该停下来”,他不服气,“这是符合天理的事情,王法应该靠边。”即使在2月9日被彻底叫停后,华大在深圳和天津的筛查依旧没有停—深圳特区政府敢吃螃蟹,将这项服务转换为科研项目,并纳入深圳市生育保险。天津妇幼系统早在2012年初就用这项新技术取代了老技术,并得到了时任天津市委书记张高丽的批准,“你现在又要停,你去找副总理去,你敢去吗?不去了。”汪建说。(编辑注:张高丽后当选中央政治局常委,获任国务院副总理)

7月2日,国家又放开了口子,华大基因成为首家获批的产前基因检测服务机构,无创筛查重回市场。汪建对《人物》记者算起了关于这项服务的账:“2011年是200万,2012年是2000万,2013年是2个亿,差不多2个亿,但今年衰下来了……7月份以后拿到那个东西,你才能生产试剂,生产完了送它检验合格,这来回就差不多一个月,”他开始掰手指,“8月份才开始,8、9、10、11、12,这5个月时间,这5个月是能够赶得上去年的。”

他认为健康将是“人类社会诞生以来和以后最大的市场”,“要(有什么)比这个更大人类就有毛病了”。从2010年到2013年,华大基因的营业收入和利润都翻倍增长,未来仍有巨大的成长空间。

“为什么把它做成商业项目,为什么不做成全民的名垂青史的项目?”汪建突然提高了声音,“国家愿意买单或者社保、医保的话,这个问题就一步到位,中国就没有这些孩子了。”据他介绍,除了唐氏综合征,华大现在还可以筛查出地中海贫血症、先天性耳聋等多种新生儿缺陷。

10月国庆假期,腿还没好、手也不怎么举得起来的汪建闲不住,跟着一帮人跑到西藏转山去了。他自我总结的2014年就像一场生气勃勃的探险,“摔断了腿,伤了肩膀。马年,我本命年,转了山,全捞回来了,完了。所有的伤也好了,时间也过去了,又一个新的开端,没多大事。对吧,叫停了,又开了,腿摔断了,又愈合了。多大事,太阳照向身体,日子照样过,华大继续前进。”

错把国事当家事

与另外一些谨言慎行的企业家不同,汪建率性、不端着,善于用显明易懂的常理说明基因的好处,是“使我狷狂之心,厉以作圣人之道”的典范,有那个年代过来人特有的政治抱负,求事功。他执着于将基因科技提升为国家战略,思考如何自上而下将华大成果转化为社会公共服务的一部分。“你要国家有这个战略,那我就围绕着国家战略努力了……比做商业项目还简单,党和国家也希望做啊,只是话要说到而已。”

汪建常常跟员工讲起从康熙年间已有种痘这一预防天花病毒的良方,但直到300年后天花才被人类完全消灭,“现在还有什么科学技术能像天花疫苗一样给人带来更大的福音呢?我告诉你,只有基因科技。现在这些医疗,都达不到这样的高度。而我不愿意看见这样的科技再花费300年,甚至30年我觉得都不能容忍,我内心的希望是3年。”

但他做不到。国家政策没有大开绿灯,人们的认知也无法迅猛精进。所以现在他只能通过伺候好自己和华大员工的方式,试图证明他的先知先觉。他的表达方式也开始变得“一会儿高大上,一会儿下里巴人”。

“我觉得我是一个极其自私的人,我首先关心的是我自己,我怎么老得慢,我怎么不得癌症,我怎么不死于心脑血管病……我觉得我关心了我,就关心了大众,就关心了全世界,所以从我做起。”汪建喜欢这么消解自己,“你做不做,I don't care.”

1999年,汪建和3位伙伴在北京机场附近的一个工业园创办华大基因,最初打算建立一个非营利研究机构以便承接人类基因组计划,结果却发现当时中国不支持这样的私人实体,只能注册为商业公司。他们跑到伦敦开大会,自作主张地“代表”中国承担其中1%的任务,最后倒逼国家拿出7000万元成立一南一北两个基因中心,与华大一起完成了人类3号染色体短臂上约3000万个碱基对的测序任务。2003年,一度被并入中科院基因组研究所。

华大基因人力总监杨爽博士曾在国家人类基因组南方研究中心工作,按照他的描述,当年的华大基因本身只承担分配给中国总任务量的35%,但实际却贡献了超过80%的数据量。他觉得汪建身上有“科学院情结”,本质上是报国情结,“老汪一直都觉得我们做的事是特别符合国家战略,所以他这个情结是很严重的。”杨爽指着汪建的工位说,“我觉得他就想当英雄。”

这个上过山下过乡、学过中医接生过孩子、留过洋又回国创业的湖南人,最终因为研究方向的分歧与中科院分道扬镳,在2007年带着华大基因南下深圳。他曾经公开表示“老子错把国事当家事,做了很多啼笑皆非的事情”,但当《人物》记者问及这句话时,他否认了那个“错”字。

“我们把国事当家事了,你们别把我们太不当回事。”汪建说,“他认为我错了,那就错了呗。我是一个极端自私的人,你还能说我什么,我只为我自己。但是我相信我这个事情做好了,我们家人就做好了,我亲戚朋友做好了,我们这些职工就做好了。这些职工做好,他的家庭就做好了,他的乡里乡亲,他的社区就做好了。这些做好了,能不能影响一个城市?这些做好了,能不能影响一个国家?这些做好了,能不能影响一个世界?我顺着这么说,我不倒着说我先想世界然后再想到我个人。我就先天下之忧,先天下之乐,我错了吗?”

华大公共传播事务负责人徐萍说,最让汪建感到骄傲的一件事,是北京的中华世纪坛上,刻有自300万年前到公元2000年间的7000多条重大事件,最后一条是这么写的,“我国科学家成功破译人类3号染色体部分遗传密码”。

汪建哈哈一笑,“直接刻我名字算了。”

在他看来,科学的真理站在自己这边,“第一个,全世界的,有认知能力的、有良知的科学家都是认同的;第二个,中国的大政治家没有一个人对我们质疑过;第三个,风投的人像疯了一样想往华大钻。这三类人我就已经足够了。”

他认为公众的误解是阻碍基因技术推广的命门,为了科普,他也会用略显夸张的语言来描摹未来的图景,“人活到100岁是可以的,信我的跟我来”。至少华大5000多名员工对汪建深信不疑,许多人把他看作先知般的存在。一位从别处跳槽到华大基因的员工告诉《人物》记者,“我信了基因教了,就跟他来了。”

面对员工给他套上的“教主”头衔,汪建哭笑不得,难得严肃起来,“它不是一个教,它是一个科学。这是一个人类公认的共同,这叫天理,顺天理。”

但偶尔,他也会引用《圣经》里《马太福音》28章作为回答,“耶稣基督复活了,犹大不信,别的门徒都信了。信的人就得福了。”