绿洲区不同灌溉方式及灌溉量对苜蓿田土壤盐分运移的影响

2014-01-02张前兵艾尼娃尔艾合买提于磊鲁为华常青

张前兵,艾尼娃尔·艾合买提,于磊,鲁为华,常青

(1.石河子大学动物科技学院,新疆 石河子832003;2.新疆生产建设兵团绿洲生态农业重点实验室,新疆 石河子832003)

土壤盐分含量过高引起的土壤盐渍化是农田土壤肥力降低的重要标志之一,也是土地退化的主要表现形式,土壤盐渍化已经成为一个世界性的生态问题[1]。新疆是典型的大陆性干旱气候,降雨稀少,蒸发强烈,可用水资源十分有限,在强烈的蒸发、蒸腾作用下,土壤积盐严重,造成大面积土壤盐渍化[2]。据统计,新疆绿洲区的开垦荒地面积为3.33×106hm2,其中耕地土壤盐渍化面积达1.23×106hm2,已有40%~50%的耕地因次生盐渍化危害而弃耕[3]。土壤盐渍化已成为农业生产发展的主要障碍,严重影响着绿洲区农业生产的可持续发展[4-5]。利用盐碱地种植牧草等适应性强的作物既能改善土壤质量,又是缓解人畜争粮、争地矛盾的有效途径[6-7]。紫花苜蓿(Medicagosativa)因其产草量高、适应性强、营养丰富、品质好等特点,在世界上被广泛栽培种植,也是我国种植面积最大的人工牧草[8]。近年来,随着兵团畜牧业和规模化养殖的迅速发展,促进了新疆苜蓿向产业化规模生产方向发展[9]。同时,为了解决新疆棉花(Gossypiumhirsutum)常年连作而导致的棉田益害比例严重失调、病虫害加剧,从而影响棉花持续高产、稳产、高效的生产与生态环境恶化问题[10],苜蓿作为棉花的轮作作物还具有保持水土、改善生态环境的作用[11],苜蓿在新疆大面积推广种植,目前全新疆种植面积已达到27.2万hm2。因此,开展绿洲区苜蓿田生态系统土壤盐渍化的研究对改善土壤质量、提高作物产量具有重要意义。

合理的灌溉可以有效改善绿洲区土壤次生盐渍化及提高中低产田的产量[12]。适宜的灌溉方式及灌溉量使盐分被淋洗出湿润区,积累于远离活动根区的湿润峰处,能为作物生长创造良好的土壤环境[2]。滴灌技术作为在新疆绿洲区推广速度最快、面积最大的节水灌溉技术,与大水漫灌方式相比可省水40%~50%,增产20%~30%[3],对棉田的研究表明,滴灌可以对土壤盐分进行有针对性的调控,进而达到“驱盐”效果[5-6]。新疆石河子市一四八团于2008年首次将滴灌技术成功应用到苜蓿种植上,并获得大面积推广种植,2012年兵团滴灌苜蓿种植面积达到6.7万hm2,然而,由于苜蓿暂时还不能进行覆膜种植,刈割后土壤蒸发量较大,可能使土壤次生盐渍化问题更为突出[13]。目前,有关改良土壤盐碱状况及增加作物产量等方面的研究,主要集中于微咸水灌溉配施有机无机肥和添加土壤改良剂(石膏)对盐碱土改良及作物产量影响等方面[14-15]。有关灌溉对苜蓿田土壤盐分运移影响的研究相对较少,尤其是绿洲区不同灌溉方式及灌溉量下苜蓿田土壤盐分空间分布、盐分平衡的研究鲜有报道[16]。本研究通过对绿洲区苜蓿生育期内土壤电导率的测定,分析灌溉对苜蓿田土壤盐分运移的影响,明确不同灌溉方式及灌溉量下苜蓿田土壤盐分的空间分布、盐分平衡机制,为绿洲区种植牧草,实现节水控盐、改善土壤质量提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验于2011年在石河子垦区147团5连中度盐渍化的苜蓿(生长第2年)生产田(44°31′N,85°52′E)进行,年均降水量为153.1mm,年均蒸发量达2004.4mm,无霜期约162d,生长季节≥10℃年积温为3300~3800℃。试验地0~60cm土层土壤总盐分3.8mS/cm,有机质16.5g/kg,碱解氮16.8mg/kg,速效磷5.4mg/kg,速效钾137.4mg/kg。前茬作物为棉花。

1.2 试验设计

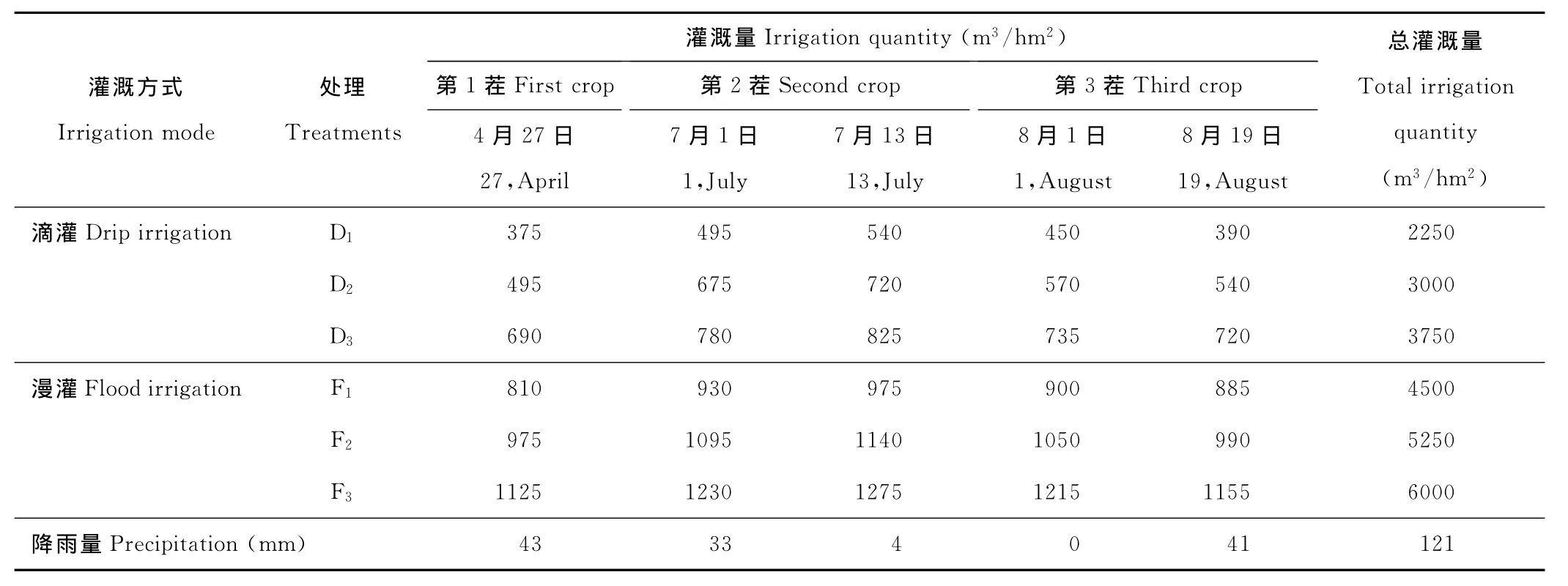

试验采用两因素随机区组设计,其中灌溉方式设滴灌和漫灌2种处理,灌溉量设3个灌溉梯度,均采用苜蓿生产上相应的灌溉量和灌溉时间,小区面积为5m×8m,3次重复,灌水前按小区面积计算各小区的灌水量,由安装在各小区进水口处支管上的水表控制。苜蓿生长季内共设5次灌水,灌水均在刈割(初花期)前后3~5d内进行,其中第1茬苜蓿只灌1次水,第2茬和第3茬分别灌2次水,1茬内2次灌水时间间隔均设为15d左右。具体灌溉时间、灌溉量及试验期间降雨量见表1。

表1 试验期间灌溉量及降雨量Table 1 Irrigation quantity and precipitation during experiment

供试苜蓿品种为阿迪那多叶苜蓿(Adrenalin,加拿大BrettYoung公司生产),于2010年春季采用机械播种,并用小麦(Triticumaestivum)作保护作物,小麦收获后进入正常苜蓿田间生产管理。2011年4月苜蓿返青时至10月苜蓿生长结束期内,对土壤盐分含量等进行测定,若遇下雨测量时间顺延。播种和滴灌带铺设均为一次性机械作业完成,种子播深2~3cm,行距20cm,用种量约1.2kg/667m2左右。滴灌方式下滴灌带铺设方式为1管4行,滴灌带间距为80cm,埋深5~10cm,正常工作压力为0.1MPa,滴灌材料为新疆石河子天业集团有限公司生产,滴灌系统主管道直径为90mm,支管道直径为63mm,副管道直径为32mm,毛管直径为12.5mm,滴头流量为1.1L/h,滴头间距为30cm。除灌水因子外,其他管理按当地苜蓿高产田进行。

1.3 土壤样品采集

第1次灌溉前、每次灌溉结束后3d左右和苜蓿生长季节结束后,使用直径为3cm的采样器(土钻),采集水平方向距滴头15,30,45,60,75,90cm处的土壤样品,采样深度为60cm,每10cm为1层,仔细剔除植物残体、石头和其他杂物,制成混合土样,带回实验室待测。

1.4 土壤盐分含量

将自然风干土样磨碎,过2mm筛,按土水比1∶5的比例进行混合(一般为18g土样配合90g蒸馏水),并搅拌均匀,待沉淀后过滤取其浸提液,利用电导率仪(雷磁DDS-307型)测定土壤电导率ECSW(electrical conductivity of soil water),本研究用电导率表示土壤盐分。

1.5 盐分平衡

土壤含盐量(土壤水溶性盐的总量)是衡量土壤盐渍化程度大小的重要指标,与植物生长表现具有密切的关系。而土壤水溶性盐离子是强电解质,其导电能力的强弱可用电导率表示。因此,土壤盐分平衡可用以下方程表示[4]:

式中,ΔS为灌溉前后土壤盐分的变化值,S2为灌溉后土壤含盐量(mS/cm),S1为灌溉前土壤含盐量(mS/cm);ΔS>0说明土壤积盐,ΔS<0说明土壤脱盐,ΔS=0说明盐分平衡。

1.6 产量测定

苜蓿产量测定采用刈割法,在每茬苜蓿初花期(5% 植株开花)随机选取1m×1m样方,3次重复,将样方内苜蓿剪下(留茬5cm左右),剔除杂草等杂质后进行称重(精确到g),记录其鲜重,并取苜蓿鲜草500g左右带回实验室于阴凉通风处自然风干,测定含水率,折算出苜蓿的干草产量。

1.7 数据处理与分析

采用Excel 2007和SPSS 18.0进行数据处理和统计分析,用Surfer 7.0作图。

2 结果与分析

2.1 生育期内不同灌溉方式下土壤盐分运动特征

苜蓿生育期内不同灌溉方式及灌溉量下土壤盐分变化情况如图1所示,不同灌溉方式下,随灌水量的增加,灌水后0~20cm土层土壤盐分含量下降幅度增大,且滴灌方式D2及D3处理、漫灌方式F2及F3处理,土壤盐分含量下降幅度均分别大于D1及F1处理。灌溉处理间,漫灌方式下第2次与第3次刈割前土壤盐分含量均大于滴灌方式,灌水后2种灌溉方式土壤盐分含量差异不明显。与灌水前土壤含盐量相比,2种灌溉方式下,苜蓿不同茬次不同灌溉量灌水后土壤含盐量均明显下降,灌水停止后一段时间内土壤含盐量又呈上升趋势,但下次灌水后土壤盐分含量则迅速降低,盐分在垂直方向上呈振荡运移的特点。整体而言,每茬苜蓿刈割后灌水,土壤盐分含量均有所下降,呈明显的“盐随水动”规律。苜蓿不同茬次及不同灌溉处理下,与生长季初始(4月24日)相比,在生长季结束时(9月24日)土壤盐分含量均呈下降趋势;随生育进程的推进及灌水次数的增加,整个苜蓿生育期内土壤盐分含量呈波动式递减的变化趋势。

2.2 不同灌溉方式下土壤盐分的空间分布特征

为进一步研究苜蓿生长季内不同灌溉量及灌溉方式下土壤盐分的运动特征,将试验前初始土壤盐分含量及生长季结束时土壤盐分含量的空间分布进行比较,结果表明(图2),不同灌溉方式下,苜蓿生育期内土壤盐分含量随土壤深度的增加而增大,至60cm土层达到最大。垂直方向上距滴头0~30cm土层初始土壤盐分含量相对较低,为0.4~1.0mS/cm,30~60cm土层初始土壤盐分含量较高,为1.0~3.8mS/cm,水平方向上土壤盐分含量变化幅度不大。经过田间灌溉及刈割,苜蓿生长季结束后土壤盐分的空间分布发生了明显的变化,0~40cm土层土壤盐分含量明显低于40~60cm土层土壤盐分含量,可能原因为灌溉后0~40cm土层盐分随水移动,至40~60cm土层水分移动速度减慢,导致土壤盐分在这一土层移动速度减慢而聚集。滴灌方式下,不同梯度灌溉量下土壤盐分含量的变化不同,垂直方向0~60cm土层土壤盐分含量D2处理最低,为0.16~0.36mS/cm,与初始土壤0~60cm土层盐分含量相比下降了84.0%~90.5%,其次分别为D1和D3处理,整个生育期D2处理的苜蓿干草产量达到1406kg/667m2;漫灌方式下,不同梯度灌溉量下土壤盐分含量变化与滴灌方式下相似,土壤盐分含量F2处理最低,为0.1~1.7mS/cm,与初始土壤0~60cm土层盐分含量相比下降了55.3%~90.0%,其次分别为F3和F1处理,F2处理整个生育期苜蓿干草产量达到1504kg/667m2。2种灌溉方式下,随灌水量的增加,土壤盐分峰值呈下移趋势;2种灌溉方式相比,滴灌方式下不同土层土壤盐分含量均小于漫灌方式下,说明滴灌方式下的“驱盐”效果要好于漫灌。

图1 生育期内不同灌溉方式下土壤盐分含量Fig.1 Soil salt content under different irrigation methods in the growth period

2.3 生育期内不同灌溉方式下盐分平衡

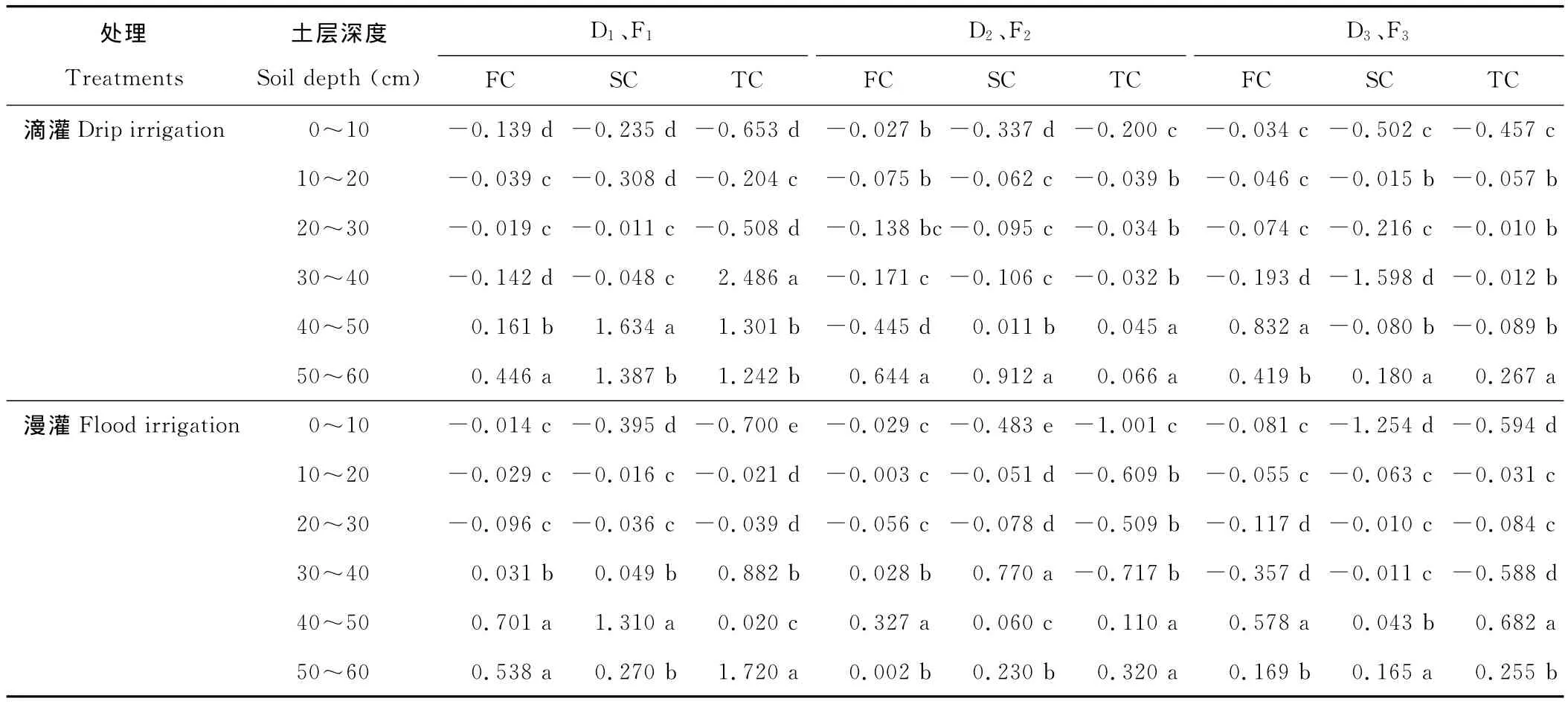

对苜蓿生育期内不同灌溉方式下盐分平衡进行计算,结果表明(表2),不同灌水量及苜蓿不同刈割次数条件下,滴灌方式0~40cm土层、漫灌方式0~30cm土层土壤盐分变化值(ΔS)均为负值,说明滴灌方式下0~40cm土层、漫灌方式下0~30cm土层在灌溉后土壤处于脱盐状态;滴灌方式下50~60cm土层、漫灌方式下40~60 cm土层土壤ΔS均为正值,说明滴灌方式下在50~60cm土层、漫灌方式下在40~60cm土层土壤处于积盐状态,滴灌方式下40~50cm土层土壤ΔS正负值变化没有明显的规律。在相同灌溉方式不同灌水梯度条件下,不同土层土壤盐分变化不同,滴灌方式D2与D3灌水处理、漫灌方式F2与F3灌水处理下不同土层土壤盐分的“驱盐”效果在0~30cm土层没有显著差异,而在30~40cm土层其“驱盐”效果均分别好于D1、F1处理,但滴灌方式下D2与D3处理、漫灌方式下F2与F3处理,不同土层土壤盐分变化差异不大。相同灌溉方式及灌溉量条件下,不同刈割茬次不同土层土壤盐分变化没有明显的规律。

2.4 苜蓿干草产量

苜蓿当年生育期内干草产量如表3所示,不同灌溉方式下,苜蓿不同茬次及干草总产量滴灌方式下为D3>D2>D1,D3、D2处理显著大于D1处理(P<0.05),而D3与D2处理间差异并不显著(P>0.05);漫灌方式下为F3>F2>F1,除第3茬F1与F2处理差异不显著外,F3、F2处理显著大于F1处理(P<0.05),且F3与F2处理间差异不显著(P>0.05)。可见,与D2、F2处理相比,随灌水量的增加,D3、F3处理干草产量增加并不显著。考虑“驱盐”效果及灌溉成本与产出的综合经济效益,当灌水量达到滴灌方式下3000m3/hm2、漫灌方式下5250 m3/hm2后即可达到最佳的“驱盐”及高产效果,在绿洲区苜蓿田过多的灌溉量只会导致水资源的更多浪费。

图2 苜蓿生长季内土壤盐分的空间分布特征Fig.2 Spatial distribution characteristics of soil salt content in the alfalfa growth period

表2 不同灌溉方式下苜蓿田土壤盐分平衡(△S)Table 2 Soil salt balance under different irrigation methods in alfalfa field mS/cm

3 讨论

3.1 不同灌溉方式及灌溉量对土壤盐分运移的影响

研究表明,滴灌技术能够减少灌溉水的深层渗漏,降低地下水位,土壤返盐也随之大大降低[17]。本试验结果表明,苜蓿生长季内,随生育进程的推进及灌水次数的增加,整个苜蓿生育期内土壤盐分含量呈波动式递减的变化趋势(图1),体现出了“盐随水动”的规律,其主要原因为苜蓿刈割后地表遮阴面积大大减小,蒸发量随之增加,土壤盐分随水分向地表移动,地表土壤盐分含量增加,随苜蓿的逐渐生长,地表覆盖面积增大,蒸发量随之减小,同时,在灌溉间歇期,在潜水的蒸发作用下盐分再次向上运移至地表[4],经过下一次灌溉淋洗又回到浅层地下水或土壤深层[18],从而使苜蓿生育期内土壤盐分含量随生育进程的推进及灌水次数的增加呈波动式递减的变化趋势。杨鹏年等[5]研究表明,灌溉可以对土壤盐分进行有针对性的调控,进而达到驱盐效果。说明在苜蓿生长季内灌溉起到了明显的“驱盐”作用。

表3 不同灌溉方式下苜蓿干草产量Table 3 Hay yield of alfalfa under different irrigation methods kg/667m2

不同灌溉方式及灌溉量对苜蓿田土壤盐分的空间分布具有重要影响。本试验结果表明,滴头处各土层土壤含盐量最低;2种灌溉方式下,在水平及垂直方向上,随灌水量的增加,土壤盐分峰值位呈现下移趋势,灌溉后苜蓿生育期内土壤盐分含量随土壤深度的增加而增大,土壤盐分主要集中于土壤50~60cm土层,且滴灌方式下的“驱盐”效果要好于漫灌(图2)。研究表明,滴灌方式下滴头处水分不断地下滴下渗,使该处各层土壤经常保持在较高的湿润度下,滴水一段时间后滴头下的土壤水分接近饱和状态,然后逐渐扩散形成一个半圆锥形的浸润体,土壤中的盐分亦随水移动而被淋洗到浸润体外缘,起到“驱盐”的作用,从而使主要根系层的土壤形成了一个低盐区[3],而离滴头越远,含盐率增加越快,至湿润峰前缘土壤含盐率达到峰值[19]。漫灌方式水流速度快,对土壤的冲刷作用力大,对表层(0~30cm)土壤的“驱盐”效果稍好于滴灌(图2),但由于水流速度快、灌水时间较短,而不能更好地将盐分运移至更深层次的土壤,从而使较深层次土壤的“驱盐”效果不如滴灌方式。刘春卿等[2]研究认为滴灌方式下供水强度较低,土壤孔隙水流速度慢,较漫灌方式而言,滴灌灌溉水几乎不能入渗至更深层导致盐分被淋洗至土壤深层或进入浅层地下水中,土壤有更平均的盐分浓度,从而减少了盐分胁迫的机会;同时,由于滴灌技术每次灌溉后土壤含水量适中,对地下水的补给减少,易于将作物生育期内的地下水位控制在较低的水平上,进而从根本上抑制了灌区内土壤水盐的向上扩散与积累[5]。整个苜蓿生长季,滴灌方式下D3处理灌水量最大(表1),土壤盐分含量也最大(图2d),漫灌方式下F2和F3处理土壤盐分含量空间分布差异不大(图2e、2f),说明在考虑成本、产出等综合经济效益时,当灌水量达到某种定额后即可达到最佳的“驱盐”效果,在绿洲区苜蓿田过多的灌溉量只会导致水资源的更多浪费。因此,在对绿洲区盐渍化较重的苜蓿田设定灌溉量时,应尽量选取合理的灌溉制度及适宜的灌水量,以达到土壤盐分淋洗和经济效益最大化的双赢。

3.2 不同灌溉方式及灌溉量对土壤盐分平衡的影响

灌溉量的多少直接影响作物产量的高低,也是影响绿洲区土壤是否发生次生盐碱化的主要因素[20]。土壤盐分在作物生育期内是增加还是减少,可以作为判断灌溉方式的一项优劣指标;而用土壤盐分平衡方程能够较为直观地显示土壤盐分平衡状况[4]。本试验结果表明,在苜蓿整个生育期内,滴灌方式0~40cm土层、漫灌方式0~30cm土层下,灌溉能够使苜蓿田土壤达到较好的脱盐效果,2种灌溉方式均使盐分在50~60cm土层的土壤聚集;2种灌溉方式下,随灌水量的增加“驱盐”效果越好(表2),土壤盐分峰值位呈下移趋势;同时,在一定灌水量范围内,与低灌水量消耗的土壤储水量较高相比,高灌水量降低了对土壤储水量的消耗,减缓水分上移,从而降低了土壤的盐分含量[21],起到脱盐作用。杨劲松等[18]利用盐分平衡原理对石河子垦区的研究认为,以冬灌的方式能够实现作物根系层的盐分平衡,进而为作物生长提供一个良好的土壤环境。在新疆绿洲区,滴灌苜蓿已开始大面积种植,有利于绿洲区土壤的可持续利用。在新疆次生盐渍化土壤改良及缓解棉花长期连作导致土壤环境退化方面,滴灌苜蓿的作用已不可忽视。

3.3 滴灌技术在苜蓿田间控盐的应用

滴灌技术能使作物主根系区形成脱盐区,为作物生长提供一个良好的水盐环境,对盐碱地区水土资源开发利用及土壤改良提供了新的研究思路和方法[22]。和大水漫灌方式相比,滴灌技术既节水而且能够起到较好的“驱盐”效果。研究表明,滴灌条件下土壤水平方向的湿润峰距滴头的距离为40~60cm[4],而本试验中2条滴灌带的水平距离为80cm,湿润峰正好重叠,水分渗透的交互作用可以将湿润峰处的盐分向垂直方向“驱赶”,起到较好的“驱盐”效果。在实际生产中常见1管6行的种植模式(节省成本),在水压及植株行距恒定的情况下,2条滴灌带的湿润峰不能重叠,甚至还存在一定的距离,每次灌水后则正好将土壤盐分“驱赶”至离滴灌带最远处的苜蓿植株行附近,导致盐分在此区域大量聚集,形成1个高含盐带,严重影响离滴灌带最远处苜蓿植株的正常生长发育。在新疆绿洲区棉田中的研究表明,滴灌技术只在作物生长季使农田土壤盐分在空间位置上的分布产生差异,有助于作物避盐,但是一旦经过下茬耕作,土壤盐分重新进行分布[3];而苜蓿为多年生植物,在苜蓿建植3~5年甚至更长时期内并不存在下茬耕作而使盐分重新分布的问题。因此,苜蓿生产中,在水压恒定的条件下,适当缩小滴灌带的间距,采用1管4行或小于1管4行的种植模式,能起到更好的“驱盐”作用。

4 结论

苜蓿生育期内,灌水后土壤盐分呈现明显的“盐随水动”规律。随生育进程的推进及灌水次数的增加,整个苜蓿生育期内土壤盐分含量呈波动式递减的变化趋势。苜蓿生育期内,2种灌溉方式灌溉后土壤盐分含量随土壤深度的增加而增大,主要集中于50~60cm土层,滴灌方式下的“驱盐”效果要好于漫灌。在考虑成本、产出等综合经济效益时,当灌水量达到某种定额(滴灌下3000m3/hm2,苜蓿干草产量为1406kg/667m2,漫灌下5250 m3/hm2,其干草产量为1504kg/667m2)后即可达到最佳的“驱盐”及高产效果,在绿洲区苜蓿田过多的灌溉量只会导致水资源的更多浪费。因此,在对绿洲区次生盐渍化较重的苜蓿田设定灌溉量时,应尽量选取合理的灌溉制度及适宜的灌水量,以达到土壤盐分淋洗和经济效益最大化的双赢。

[1]Karimov A,Qadir M,Noble A,etal.Development of magnesium-dominant soils under irrigated agriculture in southern Kazakhstan[J].Pedosphere,2009,19(3):331-343.

[2]刘春卿,杨劲松,陈小兵,等.滴灌流量对土壤水盐运移及再分布的作用规律研究[J].土壤学报,2007,44(6):1016-1021.

[3]张伟,吕新,李鲁华,等.新疆棉田膜下滴灌盐分运移规律[J].农业工程学报,2008,24(8):15-19.

[4]牟洪臣,虎胆·吐马尔白,苏里坦,等.干旱地区棉田膜下滴灌盐分运移规律[J].农业工程学报,2011,27(7):18-22.

[5]杨鹏年,董新光,刘磊,等.干旱区大田膜下滴灌土壤盐分运移与调控[J].农业工程学报,2011,27(12):90-95.

[6]苏里坦,阿不都·沙拉木,虎胆·吐马尔白,等.干旱区膜下滴灌制度对土壤盐分分布和棉花产量的影响[J].土壤学报,2011,48(4):708-714.

[7]许能祥,顾洪如,丁成龙,等.多花黑麦草耐盐性及其在盐土条件下饲用品质的研究[J].草业学报,2013,22(4):89-98.

[8]徐严,魏小红,李兵兵,等.外源NO对NaCl胁迫下紫花苜蓿种子萌发及幼苗氧化损伤的影响[J].草业学报,2013,22(5):145-153.

[9]王博,庄晓秋,阿依丁.关于新疆苜蓿产业化的发展思路[J].草食家畜,2002,16(3):1-4.

[10]李富先.苜蓿地下滴灌技术研究[D].杨凌:西北农林科技大学,2008.

[11]朱进忠,赵清,阿不来提·阿不都热依木,等.新疆苜蓿生产可持续发展研究[J].新疆农业大学学报,2006,29(1):36-39.

[12]刘昌明.中国水资源调配若干问题的探讨[J].科学对社会的影响,1996,2:1-11.

[13]罗廷彬,任崴,李彦,等.咸水灌溉条件下干旱区盐渍土壤盐分变化研究[J].土壤,2006,38(2):166-170.

[14]Zia M H,Ghafoor A,Boers T M.Comparison of sulfurous acid generator and alternate amendments to improve the quality of saline-sodic water for sustainable rice yields[J].Paddy and Water Environment,2006,4(3):153-162.

[15]Makoi J H J R,Ndakidemi P A.Reclamation of sodic soils in northern Tanzania,using locally available organic and inorganic resources[J].African Journal of Biotechnology,2007,6(16):1926-1931.

[16]梁飞,田长彦,田明明,等.追施氮肥对盐地碱蓬生长及其改良盐渍土效果研究[J].草业学报,2013,22(3):234-240.

[17]王全九,王文焰,吕殿青,等.膜下滴灌盐碱地水盐运移特性研究[J].农业工程学报,2000,16(7):54-57.

[18]杨劲松,陈小兵,胡顺军,等.绿洲灌区土壤盐分平衡分析及其调控[J].农业环境科学学报,2007,6(4):1438-1443.

[19]李毅,王文焰,王全九,等.非充分供水条件下滴灌入渗的水盐运移特征研究[J].水土保持学报,2003,17(1):1-4.

[20]胡育骄,王小彬,赵全胜,等.海冰水灌溉对不同施肥方式下土壤盐分运移及棉花的影响[J].农业工程学报,2010,26(9):20-27.

[21]刘新永,田长彦.棉花膜下滴灌盐分动态及平衡研究[J].水土保持学报,2005,19(6):82-85.

[22]徐飞鹏,李云开,任树梅.新疆膜下滴灌技术的应用与发展的思考[J].农业工程学报,2003,19(1):17-25.