从绩效考核视角浅析高校奖学金激励机制

2013-12-31曹同艳

曹同艳

(南京晓庄学院,江苏 南京 211171)

一、目前高校奖学金的现状

《现代汉语词典》把奖学金解释为:“学校、团体或个人给予的学生的奖金。”这也是高校奖学金制度的理论基石。目前我国高校奖学金的设置没有统一标准,各高校自己设置奖学金,并制定相关评定程序及制度。以促进学生全面发展为出发点,很多高校对奖学金进行了改革,把过去对“优良学习”的鼓励扩展为对“优良学生”的奖励,使奖学金的概念及属性发生了观念性的变革。有了概念扩展作为基础,奖学金从综合测评的单一模式到以专业奖学金为主、单项奖学金并进的全面激励模式。目前各高校奖学金的主要种类有专业奖学金、单项奖学金、国家奖学金、还有社会企事业单位及个人设置的奖学金等,在单项奖学金中设有学习进步奖、考研特别奖、新生特别奖、技能竞赛奖、论文作品奖、文体竞赛奖、发明创造奖、实践技能奖、学生干部奖、志愿服务奖、社会活动奖等各种单项奖,打破了以“成绩论英雄”的单一模式,走出了“成绩好,一好百好”的怪圈,在很大程度上促进了学生的全面发展。①

二、绩效考核

绩效考核发展到今天已不仅仅是人力资源管理的一个工具,通过与企业及其他管理环节的结合发展,绩效考核已突破原有的功能进而发展成为绩效管理,是企事业单位、政府部门、公益组织等普遍推行的一种管理模式,并得到了充分的认可和肯定。为什么绩效考核能够发展得如此迅速呢,这要归结于绩效考核的特点,即考核体系中考核目标、考核方式、考核指标等充满科学性的设计。

(一)考核目标

在确立考核目标时必须保证其客观公正性,才能保证激励的作用。目前从高校奖学金的发展趋势分析,各高校已从过去对“优良学习”的鼓励发展到对“优良学生”的奖励,考核目标已具有全面性和客观性,其公正性的实现必须依赖管理者和科学的考核方式。本文对奖学金的界定侧重于“奖学”而不是“助学”,不允许奖学金评定时对家庭经济困难的学生给予政策倾斜等特殊照顾,只有坚持这一点才能在制度制定、评定程序等过程中不偏不倚,做到公开、公平、公正,实现考核目标的客观公正性。

(二)考核方式

目前各高校主要通过学习成绩、技能竞赛、社会实践、科研创新等方面对学生进行考核。根据分设的专业奖学金、技能竞赛奖、社会实践奖等奖项来评定。

现有的考核方式总体上具有激励作用是毋庸置疑的,但是也存在以下几个方面的问题:

1.考核指标设置。

就对学生进行绩效考核而言,必须进行归因找出关键绩效指标。在确定有效的关键绩效指标时需要遵循SMART原则,即关键绩效指标必须是具体的(Specific)、切中目标的、随环境变化的;必须是可测量的(Measurable)、量化或行为化的、数据是可获得的;必须是可实现的(Attainable)、只要付出努力就能达到的;必须是现实的(Realisitic)、可观察、而不是假设的;还必须是有时限的(Time-bounded)。因此在指标设置时必须考虑以下几个方面:

一是指标量化。找出该量化而没有量化的考核指标。在现有考核指标中学生成绩是通过分数来量化的,但是其他方面的考核能否量化,应由考核组成员集体决定。二是量化的指标是否合理,也需相关人员研究决定。对于奖学金评定中学生成绩的测算方法大概有三种,①求均法,即对学生的学期或学年成绩求平均分,即成绩=∑所有课程总分/课程门数。②学分成绩法,即成绩=∑(课程成绩×课程学分)/总学分;③平均学分绩点即GPA,平均学分绩点(GPA)=∑(课程学分×课程绩点)/修读课程的学分总数。各高校对绩点的折算方法也不尽相同,例如:对于同一分数85分,有的高校按绩点3来算,而有的高校按照2.7来算。因此要是从横向比较的话平均学分绩点是有缺陷的。

2.学生学习状况发生改变,学分制渗透到新的管理模式中。

目前我国高等教育正在积极推进学分制管理,在新的管理模式下学生的学习状况已发生了改变。学生在选课时因为课程难度不同,教师要求及评分标准不同对学生的成绩也产生了影响。因此在奖学金评定时是否要把所有成绩都纳入到考核体系中,大家意见不一。另外针对学分制的管理新模式对奖学金评选方法和程序也产生了影响,打破了原来以班级建制的考核模式,另外对学生的课堂出勤、活动参与、宿舍管理等方面都提出了新挑战。

3.与时俱进,更新完善指标进出。

由于各高校奖学金制度及评定程序不同,其考核指标也不尽相同,因此管理者必须不断思考、改进和完善考核指标体系。在素质教育和学分制的推动下,很多新指标必须纳入考核体系,才能对学生进行全面的绩效考核,这是时代发展的要求,更是学校发展的要求。比如科技创新能力、社会实践能力、志愿服务意识等,这些指标在社会飞速发展的背景下也要及时更新内容,特别是在学分制的管理模式下更要进一步思考考核指标的进出问题。

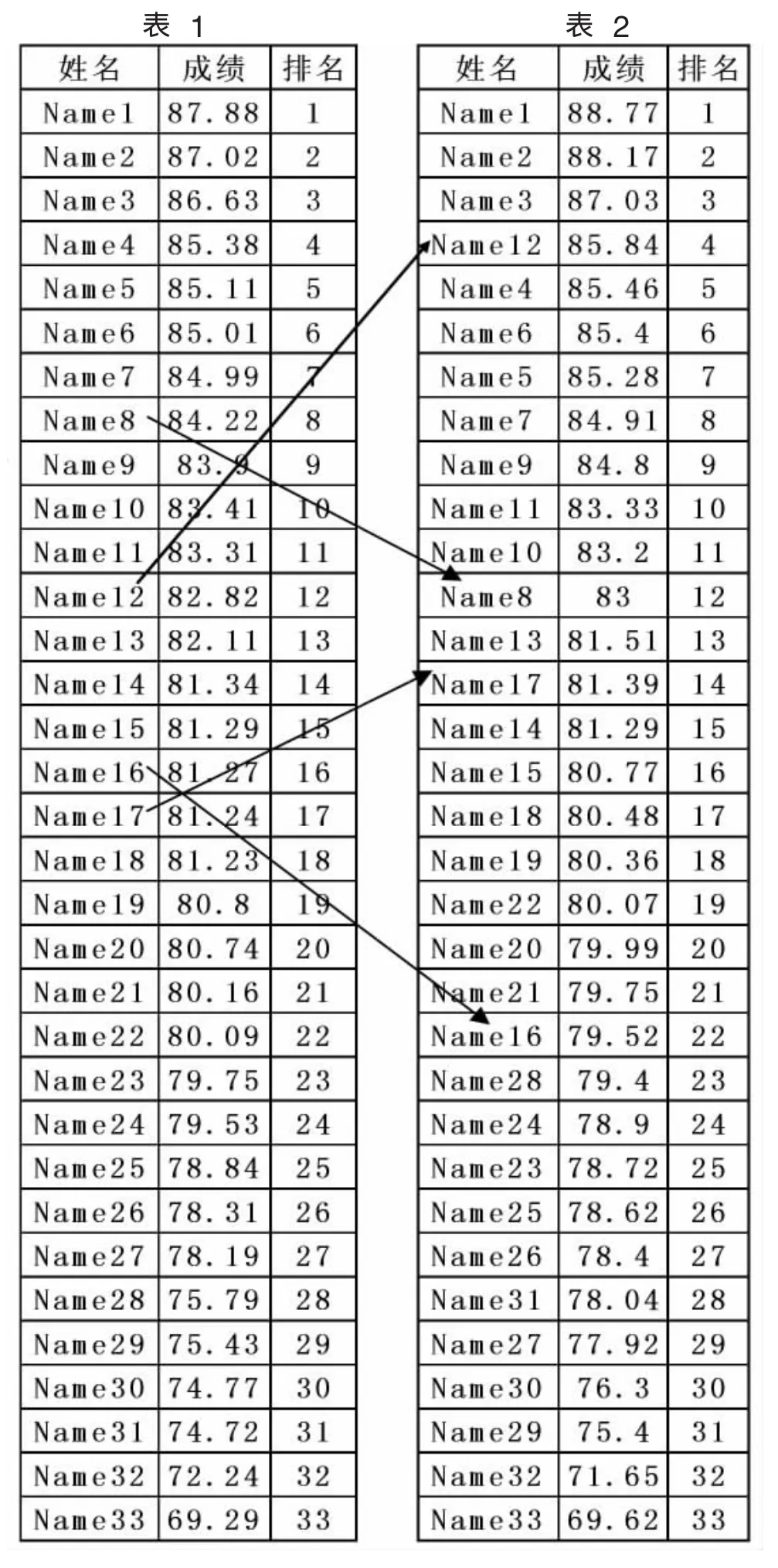

表1 表2

三、建议

(一)针对成绩的考核指标的量化

前面提到的三种计算方法,求均法虽然是公平的,但是没有体现出专业核心课程学分的优势。课程设置一般分专业必修课、专业限选课、公共必修课、公共选修课四大类,其中专业必修课每门课程的学分要普遍高于其他课程学分,如果是按平均分的算法就无法充分体现专业课程的优势。对于平均学分绩点GPA,虽然计算方法基本一样,但是各高校都自行制定折算办法,同一分数有可能绩点不同,因此不利于横向比较。而对于第二种学分成绩法刚好弥补了以上二种量化方法的缺陷,我认为第二种量化方法是最佳选择,特别是在横向比较上有明显优势。

(二)建议奖学金评定时不把所有成绩都纳入考核体系

特别是公共选修课,学生选课时趋利性很强,课程难易程度及教师考核标准不同往往使成绩悬殊较大。因此不必把公共选修课的成绩纳入到考核体系中。上表(表1和表2)是对同一个班级的33位同学在奖学金评定中的对比。表1的成绩是该班一学年所有课程利用学分成绩法算出的排名。表2是剔除公共选修课后的一学年成绩同样利用学分成绩法得出的结果。

从上表(表1和表2)可以看出,成绩选择不同对学生的成绩和排名都有很大的影响。Name8同学在表1中排名第8位,在表2中排名第12位;而Name12同学在表1中排名第12位;在表2中排名第4位;Name16、Name17等多位同学的成绩和排名都有变化。建议各高校根据自身学校的性质及特点,对成绩做分类处理。

注释:

①曹同艳.新时期高校奖学金激励机制研究.学理论,2011,12.

[1]曹同艳.新时期高校奖学金激励机制研究[J].学理论,2011,12.

[2]吴莉、范广.地方师范院校奖学金评定量化办法的探索[J].新西部,2009,24.

[3]彭永利.对高校奖学金评定量化方法的探索[J].武汉化工学院学报,2005,27(3).

本文系江苏省教育厅2010年度高校哲学社会科学研究课题成果,项目编号:2010SJD880136。