桃花颜色亦千秋

2013-12-29诸荣会

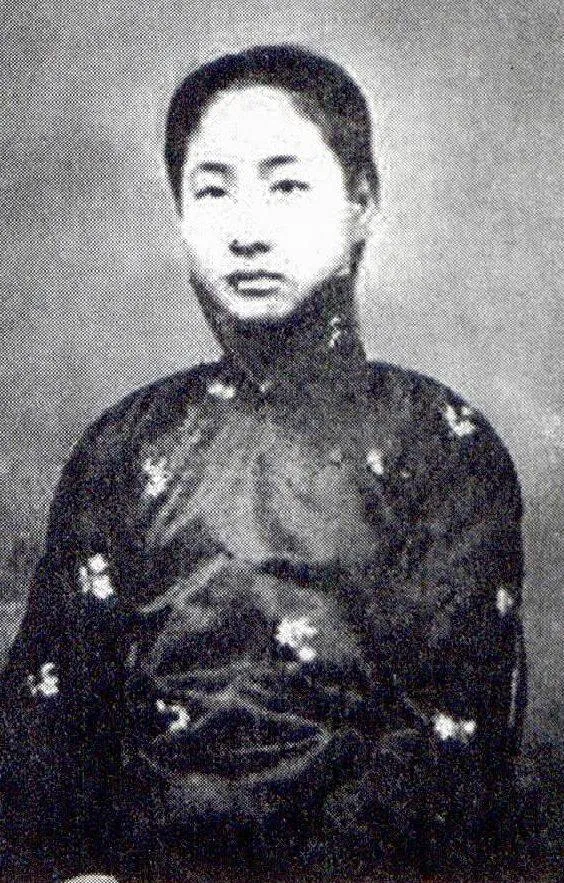

与她生活了几十年的丈夫李振海,直到死也不曾感觉到自己当年娶回的这个一婚再婚的女人竟然曾是个倾国倾城的主儿;她自己临死时,伺候在她床前的养子女也都不知道这位靠做清洁工、保育员养育过他们的继母曾经拨动过历史前进的方向;还有那些曾与她一起听戏、打牌的邻居们,直到她死后仍不相信那个被他们唤作“陈嫂”的小女人竟然就是那戏文里唱的和电影里演的角色。

的确,谁能想到并且相信,一个厨师的女人、一个机关的清洁工、一个街道幼儿园的保育员,会有那样一番经历、那样一种能耐、那样一身传奇!

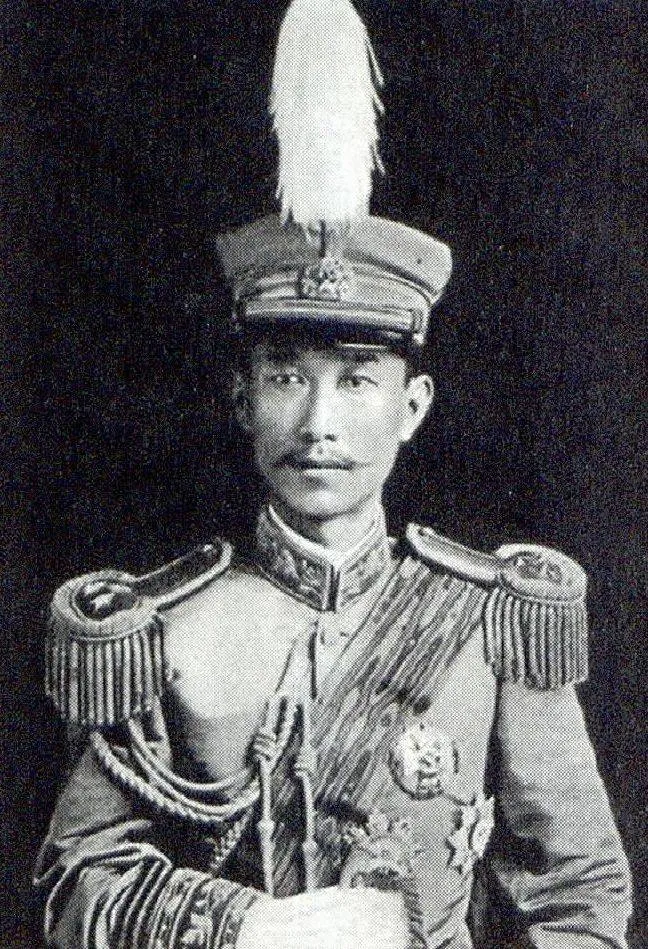

她的养子女在她死后,只将一张照片放入了她的棺中,而将其他遗物一把火烧得一干二净。那张照片上是一个英俊的男人,穿着军装,且肩扛星花、胸佩绶带。她在世时常常手捧着这张照片端详,有时看着看着便怔怔地发愣。他们也曾问过她照片上的人是谁,每次她都只是淡淡地回答:“一个朋友。”他们猜想,这个朋友一定与她有着非同寻常的关系,所以他们想让她拿着他的照片到那边去找他,在他们想来这也算是很对得起她对他们的养育之恩了;再则他们也不想她到了那边还再去找他们的父亲,成为他们父亲与母亲间的“第三者”;他们之所以要将她的所有遗物都全部烧光,是因为他们不希望家里还有她的痕迹。的确,他们如此处理后,她留在那个家里的痕迹似乎就完全消失了,甚至她在这个世上的所有痕迹也似乎都就此消失了。然而他们绝没有想到,她留在历史上的痕迹终究是不会消失的,任何人也抹杀不了。

上世纪80年,有一部叫《知音》的电影,终于让她一时成了几乎家喻户晓的人物;与此同时,这个当年北京八大胡同云吉班艺名叫小凤仙的二等妓女,也被人们誉为民国第一“侠妓”,她与讨袁护国英雄蔡锷之间的那一段情缘,也成了一个摇曳多姿的话题,一段广为流传的美谈,一则不可思议的传奇……

一

我猜想,蔡锷与小凤仙第一次见面时,两人心里都很纠结。

今天能够看到的史料上,对于当年的小凤仙有两种截然相反的描述:一种说她在与蔡锷相识之前就已“以其才貌色艺俱佳,名震京师,成为民国初年北京城红极一时的名妓”了;还有一种说小凤仙所在的云吉班只是个二等妓班,她在云吉班中也只是个二等妓女,“算不上红姑娘,‘叫条子’轮不到她,客人来到院中挑上她的也不多,即使挑上她,十有八回都是不欢而散地把客人气走了”,正是因为与蔡锷发生了那段著名的情缘后她才名声大噪的。这两种说法究竟哪种最是事实,实在难以说清,不过从今天能看到的小凤仙留下的照片来看,她的确算不上国色天香的那种,因此第一种说法似有失实之处;但仅就姿色来看,小凤仙也应该在中人之上;更何况她在来北京八大胡同前,曾经在南京的秦淮河边接受过多年的“职业培训”,琴棋书画、诗词歌曲都能拿得出手,把她说成是一个只会十回八回“把客人气走”的二等妓女似乎也有失实之处;更主要的是,从她后来与蔡锷间竟能产生那样一段情缘本身也可以推想,她应该是个心怀高志,至少是并不安心于自己卖笑生涯的吧!但是就是这样一个女子,恰恰又做了妓女,因此她岂能不纠结!

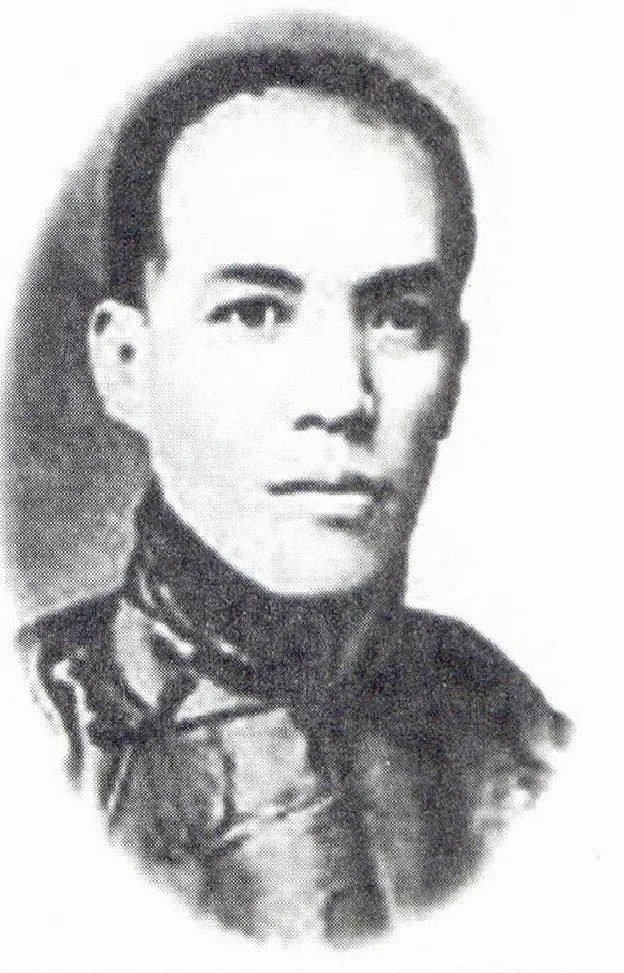

而蔡锷的纠结那更是众所周知,因为此时,作为云南辛亥首义元勋的蔡锷,身处京城,几乎是无所事事。1913年10月,蔡锷奉袁世凯之命入京,对于这一事实,后世有人说这是蔡锷上了袁世凯的当,即,他是被袁世凯骗入京的,所以他一进北京就被袁世凯罢了兵权,只得了个闲职,甚至还说他就此被袁世凯软禁了起来;还有人说蔡锷之所以当初遵守袁世凯的调令入京,是他当时对袁世凯“抱有幻想”,属于“拥袁派”,之所以后来出走,并护国讨袁,是因为当初的幻想破灭;更有人说他的入京,是因为云南有许多滇军将令反对他这个湖南人,他在那儿混不下去了,袁世凯调他入京,正好给他一个台阶,因此他的进京只是借坡下驴;另外,曾在蔡锷手下当过护国军旅长的朱德,在已成为八路军总司令后曾与史沫特莱说过的一个事实:闻讯蔡锷将入京,朱德去见蔡锷,并提醒他说,此有杯酒释兵权之嫌,我看你不能去!蔡锷则斩钉截铁地对朱德说:“谁要拉中国往回头路上走,我就带你一起去割下他的首级来。”据此我们或许可以做出这样的推断,那就是,蔡锷的进京,并非全是被骗上当,也非对袁世凯抱有幻想,更非是他借坡下驴,他进京本来就是带着两手准备而去的,即出于对国家大局的维护,尽量促使袁世凯走“正道”——道相同,则相与谋;若道不同,则不相与谋。或许这样的推断更接近事实。然而尽管如此,袁世凯的倒行逆施和顽固狡诈还是大大出乎了他的预料。此时的蔡锷不光是对自己来京一定心生悔意,让他更纠结的是,与袁氏同流合污自然不能,也不愿;但公开反对又如何才能奏效?正是心怀着如此纠结,蔡锷来到了八大胡同,来到了云吉班,见到了小凤仙。

所以,说蔡锷来八大胡同,一见到小凤仙就如同找到了革命的“知音”,显然是并不合乎事实的拔高;但是两个心怀纠结的人相逢,易生出“同是天涯沦落人”的感觉,从而心灵间擦出火花,倒是十分正常。

但大概也正是因为两人都心怀纠结吧,所以他们的初次见面并不算投机。蔡锷一见相貌并不算出众的小凤仙并没像电影上表演的那样两眼放电,只是他本来就并非专为嫖妓,所以也就并未另选名妓;小凤仙看一副小商人打扮的蔡锷,并不像生意场上之人,更不像风月老手,不禁有几分好奇。于是二人便有一搭没一搭地开始了交谈。这样的交谈可以想象,往往都是从“今天天气哈哈”开始,再到你说她貌美如花,她说你经纶满腹,再到“敢问尊姓大名”,再渐渐进入正题。

哪知道在“敢问尊姓大名”一节,他们的谈话便出现了问题,蔡锷怎么也不肯说出自己的大名。此举在当时很是奇怪,因为那时虽已民国,但烟花之业并不违法,任何人涉足其中,并不怕留下姓名有一天会落入公安、纪委手里。

而在小凤仙一方,你到底是何方神圣,越不让我知道我便越要知道!

几经周折,蔡锷发现这位体貌一般的妓女,谈吐间倒也不尽粗俗,尤其对于诗文词曲倒也能做些对答,似乎不经意间,话题便转到了这上面。而此正中小凤仙下怀,她趁机摆出文房四宝,让蔡锷留下墨宝,而蔡锷也没有推辞。虽然众所周知蔡锷是一武将,但并非出自行伍,他从小饱读诗书,6岁入塾,12岁便以院试第一名而考得秀才,16岁便入长沙时务学堂,是当时该校中文总教席梁启超的高足,因此拟联对书这种笔墨应酬之事,对于他来说实在非难事,似乎只是游戏罢了。于是一副联语很快就一挥而就。但在落款时,蔡锷只录了“凤仙女史烂正”的上款,下款只落了年月。见此小凤仙说道:“上款既蒙署及贱名,下款务请署及尊号。你我虽然贵贱悬殊,但彼此混迹京城,你又不是什么朝廷钦犯,何必隐姓埋名。大丈夫行事自当光明磊落,若疑我有歹心,天日在上,应加诛殛。”此言说得蔡锷确乎再难推辞,于是在年月后署上“松坡”二字。

此时,小凤仙心中不禁咯噔一下:眼前这位真是正遭街头巷尾热议的那位云南都督蔡都督吗?于是禁不住问:“既是蔡大都督,怎么改头换面来我龌龊陋室?”蔡锷似无言以对,只好不无自嘲地说:“听话音有下了逐客令之意呵!既然如此,久留无益。就此告辞,有缘再会!”

他们当然再会了,而且还演绎了一段旷世情缘和传奇历史。对此相信一般人都已十分清楚,这里我已没有兴趣、也没必要再赘述;我感兴趣并且觉得有必要一说的是隐藏在背后的一些情节和问题。

二

蔡锷确实在袁世凯称帝前夕“逃”出了北京。他先是坐火车直奔天津,再在梁启超的安排下,乘日本游轮“山东丸”号辗转日本东京,再取路香港、越南,最后回到云南,随后便“以一省抗中国”,就此发动了轰轰烈烈的护国战争,生动演绎了中国近代史上一曲“龙回沧海”的精彩活剧。

那么蔡锷究竟是如何从北京“逃”出的?此有两个版本,一是野史和人们口口相传的情节,二是一些历史学者的推断。前者的大体情节是这样的:小凤仙趁“云吉班”中有人做生日大摆酒宴,安排蔡锷在房中临窗饮酒,并拉开窗帘,甚至还将窗纱也去掉了,故意引诱袁世凯派来盯梢蔡锷的探子洞观室内情景,同时将蔡锷的大衣和皮帽挂着面窗的衣架上。等酒过三巡后,蔡锷故意不取衣帽,装着是去洗手间,从后门溜之大吉,直奔火车站。此时,小凤仙又故意让仆人把窗帘放下,盯梢的探子反一时看不清蔡锷有没有回来,为此他们第一反应是要上楼证实蔡锷有没有回座;小凤仙又借着人多杂乱之机,故意让人在楼下百般阻拦,目的便是为蔡锷争取逃脱的时间。等到探子们证实蔡锷已不在云吉班,再想去追已为时已晚。

此说十分曲折精彩,所以电影《知音》中采纳了此说,并演绎得更加惊心动魄。

对于蔡锷的离京,一些历史学者推断说,此虽是一次精心策划的瞒天过海,但他离开时只是稍稍掩人耳目而已,几乎是“大摇大摆”地离去的,并没有,也不用靠小凤仙的从中穿针引线和暗度陈仓,原因是他至此已结结实实地把袁世凯给骗了。

那么,蔡锷是如何让狡猾的袁世凯上当的呢?这里我不得不套用一句电影里的台词:不是袁世凯无能,是蔡锷太狡猾。更何况蔡锷的背后还有他的老师梁启超。

其实说起蔡锷与梁启超的联手,其背后的推手不是别人,还正是袁世凯。

说起来在对于袁世凯的态度上,梁启超与蔡锷师生是一致的,最初他们都曾“拥袁”,但他们“拥袁”的原因和目的又与杨度和北洋系的“拥袁派”有着根本的不同。那是他们那时认为袁世凯一是有大势力,而且不乏政治才能,“确为中国现时一大人物”,所以非但离不开他,还得依靠他。梁启超是想将袁世凯绑在自己设想的政治战车上一步步达到自己的政治目的;而联系到蔡锷与朱德说过的那番话,我们更是十分清楚,他当初也未尝不是也有与梁启梁同样的想法。所以若从这一角度上说他们曾对袁世凯政治上“抱有幻想”,某种程度上也是没有错的,因为事实上梁启超也好,蔡锷也好,最后都反而被袁世凯一步步绑在了他复辟帝制的战车上。当最初有同道说梁启超太过理想时,他回答说:“任公倘无理想,谁还有理想?”当又有人指责他天真时,他又回答:“任公倘不天真,谁还会天真?”他不仅这样说,而且真的这样做。他不断用手中的笔为袁世凯开脱,有时几乎到了为其摇旗呐喊的地步。当熊希龄看出袁世凯组织内阁只是为了一时遮人耳目,不愿意出任这个花瓶似的内阁总理时,梁启超竟然不但力劝其出任组阁,而且还以自己入阁做财政总长为承诺予以支持;可是当熊希龄组阁,袁世凯并不同意梁启超做财政总长,只让他做当时并不重要的司法或教育总长时,梁启超竟然也一再委曲求全地接受了……好在梁启超虽是不乏书生气的书生,毕竟不是杨度,当他终于看清了袁世凯的本质后,他毅然改变的不光是对袁世凯的态度,而是连同自己的政治主张。

梁启超辞去所有职务,回到天津,开始公开反对袁世凯复辟,并一再揭露其接受日本灭亡中国之“二十一条”的阴谋,而袁世凯并不在意,仍一如既往地忙着“登基”前的舆论准备。杨度写了一篇《君宪救国论》,袁世凯命他的机关报《亚细亚报》立即发表,紧接着他又邀请美国人古德诺博士写了一篇《民主不适合于中国论》,并公开发表。于是,一段时间内,支持袁世凯称帝的活动,便似乎如雨后春笋一般。蔡锷显得有点忍无可忍了。正在此时,梁启超写了一篇针锋相对的文章《异域所谓国体问题者》准备在天津发表,袁世凯听说后,先派人去威胁梁启超。梁启超告诉来者,我从戊戌年起就流亡国外,清政府长期要买我的人头,我老人家已习惯了流亡生活。见威胁不成,袁世凯又心生一计,他决定派蔡锷去天津,说是要他用自己与梁启超的师生关系去劝说梁启超,于是就让蔡锷带着二十万块现大洋去了天津。应该说袁世凯此招是非常高明的一箭双雕之举,一是想阻止梁启超发表该文,二是借此考察一下蔡锷是否已真的“听话”了。因为袁世凯此前也已听杨度一再报告,说蔡锷常跑八大胡同,早已“儿女情长英雄气短”,再不是当初那个云南首义的英雄了。而袁世凯万万没有想到的,正是自己此举,让蔡锷与梁启超来了个将计就计。

袁世凯哪里知道,蔡锷这次赴津,竟得到梁启超的锦囊妙计!在饮冰室中,梁启超语重情长地对蔡锷说:“我的责任在言论,故必须立刻作文,堂堂正正以反对之;而你在军界,要深自韬晦。”并一再告诫,“君子俟时而动,小不忍则乱大谋,不妨假装赞成帝制,同流合污,先打进他们的圈子,再设法送走家眷,而后才相机脱身。”甚至还具体交代他,此行回去,不妨表现得“忠心耿耿,积极劝进。”以图“摆脱羁系,再造民国。”

蔡锷很快从天津铩羽而归,并到袁世凯那儿复命说:“我先生是个好人,但是个书呆子,很不识时务,我哪里劝得动!书呆子反正也做不成什么事,何必管他!”并且还加入“劝进”袁世凯称帝的行列中,在“劝进书”捎带着署上了自己的大名。袁世凯终于高兴地说:“我用蔡锷看来是用对了!”

正在此时,蔡锷“家庭变起,郁结忧虑,致有喉痛失眠之症,欲请假赴日就医”,岂不十分正常?而袁凯即使一时知道了,量他又能怎样?正是因此,一些历史学者认为蔡锷的离京并不会、也不需像传说中和电影中那样惊心动魄!甚至还有人认为,蔡锷此行前实际上是与袁世凯“请假”了的。证据之一是在今天我们还能在有关档案中找到袁世凯给蔡锷的一封回电,电文中有“悉心调理,愈后早日归国,用副倚任”的话。

袁世凯如期“登基”称帝了,他在朝贺的队伍中发现少了蔡锷,心中不禁咯噔了一下,随即似有所悟,但一切悔之晚矣。

此时,蔡锷不但护国讨袁的决心已定,且计划也成竹在胸,在去日本的轮船上,他曾致书友人,说自己“以菩萨心肠,行霹雳手段,吾人今日处兹乱世,认定一事与道德良心均无悖逆,则应放胆做去,无所顾怯,所谓仁慈,又要痛快也。”到达日本后,蔡锷又亲笔给袁世凯写了一封信:

趋侍钧座,阅年有余,荷蒙优待,铭感五内。兹者帝制发生,某本拟捐埃图报,何期家庭变起,郁结忧虑,致有喉痛失眠之症,欲请假赴日就医,恐公不我许,故而微行至津东渡。且某此行,非仅为己病计,实亦为公之帝制前途,谋万全之策。盖全国士夫,翕然知共和政体,不适用于今兹时代,固矣!惟海外侨民,不谙祖国国情,难保无反对之心,某今赴日,当为公设法而开导之,以钳制悠悠之口。倘有所见闻,将申函均座,敷陈一切,伏气钧鉴。

此信名为请假,实为通牒,袁世凯接到后,生气是自不待言,但他只是喃喃自语道:“这个小蛮子潜赴东京,瞒得我好苦,还要写信来调侃我!”然后又恶狠狠地说:“写文章我写不过梁启超,打仗我还打不过蔡松坡!”至此,袁世凯也知道,一场大战已在所难免。然后狡猾的袁世凯,一面给蔡锷回了上文提到的那封电报,希望他能“悉心调理,愈后早日归国,用副倚任”,一面急电驻日公使陆宗舆就近侦察蔡松坡的行踪,相机刺杀,免贻后患。所以,那封电报实际上只是袁世凯的又一个诡计,以此中的话来推断蔡锷在离京时曾向袁世凯“请假”过显然是弄错了;更何况我们在蔡锷给袁世凯的信中可以看到,他明明写着“恐公不我许,故而微行至津东渡”的话。所以说他“大摇大摆”地离京似乎也多有不当。究竟是如何“微行”的,我们今天确很难说清;不过不是靠小凤仙的帮忙似乎又可以肯定——如果传说和电影中的情节是事实,那在蔡锷逃走之后,袁世凯还不将云吉班荡平吗?至少还不将小凤仙千刀万剐吗?然而事实上并没有。有人说,这是因为袁世凯觉得小凤仙只是被利用了而已,并不能全怪她;也有人说袁世凯觉得跟一个妓女太计较,甚至杀一个妓女,会坏了他的名声。我以为这都说不过去,若袁世凯真有这样的雅量和气度,他还是袁世凯吗?再退一万步说,就算袁世凯有这样的雅量和气度,他那大太子袁克定也没有呵!事实上,蔡锷进京后,袁世凯确是从来都没有下令软禁过他,后来对蔡锷的盯梢与监视,也是袁克定所为。当然这有没有袁世凯的授意,今天就不得而知了。总之,小凤仙的安然无恙,足可从反面证明,蔡锷离京的情节历史学者们的推断应该是更接近真实的;也就是说,蔡锷当年离京,小凤仙事实上并没有帮上多少忙。

陆宗舆接到袁世凯命令的时候,蔡锷已到达香港。梁启超也到达了上海,除先期起草了《云南至北京警告电》《云南致北京最后通牒电》外,又于沪上起草了《上总统书》令其废除帝制,并坐镇上海对蔡锷进行遥控指挥。

1915年12月23日,蔡锷发出敦促袁世凯的《撤销帝制电》,并限令其12月25日10时前作出答复。

1916年元旦,云南宣布独立,护国军在蔡锷、李烈钧、唐继尧等率领下在昆明大校场誓师护国讨袁,并发表梁启超起草的《讨袁檄文》。

1916年3月22日,袁世凯被迫发布申令,取消帝制,并废除洪宪年号。

1916年6月6日,做了83天皇帝梦的袁世凯在众叛亲离举国唾骂声中忧惧而亡。

至此,护国战争总算是以暂时的胜利而结束了。而在这一过程中,似乎都无小凤仙什么事情,她也没遇到什么麻烦;唯一的一点麻烦是,在蔡锷离京后,她曾被警署“传唤”了一次,原因是有人报告说,蔡锷逃出京城那天,看到她与他同坐一辆黄包车招摇过市去踏雪寻梅,“是的,但是只走到半路上,他便说有公务下车了,他也没告诉我去哪里呵!再说了,人家一个大将军,他能告诉我吗?您总不会怪我没拦着他吧?就是要我拦,你们也得事先与我说一声呵!”我想如此聪明的小凤仙一定会这样回答的吧!而这样的回答也太合情合理了,任你还能怎么说!事实也确如此,小凤仙很快就回到了云吉班。

不过这次“传唤”倒成了小凤仙和云吉班最好的广告,一时间从纨绔子弟到达官贵人、三教九流都争相来到云吉班,要做蔡大都督的“同靴兄弟”,哭笑不得的小凤仙自然是一概拒绝。

三

护国战争算是以喜剧而收场的,可蔡锷的人生却是以悲剧而终结的。

得到蔡锷起兵云南的消息,小凤仙自然是日夜挂念,她几经辗转给他写去一封书信,数月之后竟然也收到了一封也同样辗转而来的蔡锷回信:

自军兴以来,顿罹喉痛及失眠之症,现在都督四川政务、军务,实在是难却中央的盛情,所以勉为其难,等到大小事情布置就绪,将出洋就医,届时偕你同行,你且暂时等待。

然而,小凤仙怎么也没想到,她等来的却是蔡锷的噩耗:1916年11月8日,蔡锷病逝于日本福冈大学医院。小凤仙悲痛欲绝。

不久,北京各界人士在中央公园(今中山公园)公祭蔡锷,小凤仙一身素衣前去致祭,并特地请大名士易宗夔代撰了一副挽联:

九万里南天鹏翼,直上扶摇,怜他忧患余生,萍水相逢成一梦;

十八载北地胭脂,自悲沦落,赢得英雄知己,桃花颜色亦千秋。

的确,小凤仙作为一名命系桃花的妓女,注定其芳名将与英雄的英名一道永传千秋了!

当初,如果不是小凤仙,杨度一伙如何能相信蔡锷已与自己成为同类?原来杨度为了想当上未来袁氏王朝的宰相,力拥袁世凯称帝,发起组织的所谓“筹安会”,为复辟帝制推波助澜,朝野上下,气焰熏天一时;同时他又以名士自居,生活风流倜傥、落拓不羁,平时寄情声色、醉心犬马,八大胡同自然成了他呼朋引类、征艳逐色的最佳去处。蔡锷虽素来洁身自好,但为了让杨度能帮上自己的忙,即利用他到袁世凯那儿去多灌一些迷魂汤,就不得不让杨度首先放松警惕,而最好的办法就是让他觉得蔡锷与他是同类,这才有了蔡锷总携着小凤仙在八大胡同与杨度“抬头不见低头见”。果然,杨度终于完全将蔡锷引为了“同类”加“同道”,没少帮蔡锷在袁世凯那儿“美言”,也终使袁世凯放松了对蔡锷的戒心。

如果不是小凤仙,潘夫人及蔡母等一家老小如何能在蔡锷离京前就从容逃出了虎口?多年以后,蔡锷长子蔡端先生在回忆往事时,说起父亲曾有过一次十分“反常”的举动:有一次他陪家眷去看戏,开场前他曾指着包厢里另一年轻女子故意对潘夫人说,她就是小凤仙——男人都只会将“小三”藏得远远的深深的,哪有自己如此不打自招的!其实,蔡锷之所以如此“反常”,他要的就是后院起火的效果,且烧得越旺越好!果然,潘夫人这才“醋意大发”,才“每天一小闹,三天一大闹”,以至发展到对蔡锷的正常工作产生了“严重影响”。对此杨度几次上门“调停”,都因为是“一丘之貉”而被潘夫人和蔡母骂出门去,以至于连袁世凯也“惊动”了。这时蔡锷才“无奈”地以“让母亲陪夫人回乡生产”为由去向袁世凯请假——袁世凯一听,此时他心里只能想到,明明是自己喜新厌旧,还要找这么个自欺欺人的理由——狡猾如袁世凯者,此时也只能想到蔡锷冠冕堂皇理由背后的一层,而万万不能想到还有着一个第二层。

总之,即使蔡锷的最后离京的情节并不曾如传说和电影上的那样,但是,人们又不得不承认,如果没有小凤仙,蔡锷恐怕真的很难逃出虎口,即使有再好的策划和剧本,那一出“龙回沧海”的活剧最终也难以演成。有意无意之间,小凤仙的确帮了蔡锷太大的忙;也是在有意无意间,一个命系桃花的妓女竟真的参与了书写历史,并最终自己也走进了历史!

不过有人至此或许会想,蔡锷这也太拿人当枪使了!他与小凤仙之间究竟有传说和电影中所渲染的那种情缘吗?也就是说,他们之间有没有过爱情呢?我以为答案是肯定的,但同时他们又都陷入了一种爱情的悖论中。

他们一定不属“一见钟情”的那种,一定是随着对对方的了解而渐生爱意的。说来这并不奇怪。

对于小凤仙来说,这个闯进她生活中的男人,用现在的话来说是个十足的“极品男人”,其才貌双全、位高名重、志向远大,更重要的是他愿意栽在自己手里;唯一的不足是他已有妻室,但这在那个时代并不是多大问题——大不了做小就是了!像这样的男人,恐怕想做他小的女人正排着队在等哩,更何况自己只是一风尘女子,能做上这样男人的小,已是烧了八辈子高香了。总之,在小凤仙一方实在没有不爱的理由嘛!再看事实,小凤仙为蔡锷所做的一切,那都是掉脑袋的事——说那都是她在毫不知情的情况下做的,想来也不太可能吧?因为要配合得默契,肯定得有所交代——除了是因为爱情外,极少有女人会如此为一个男人两肋插刀,更何况她还是一个妓女;虽说中国历来有“天下兴亡匹夫有责”的话,但是想来这“匹夫”也不包括妓女在内吧!托尔斯泰不是曾说过:“男女间没有超越爱情的友情。”现实生活中,一个女人如果对一个男人有了爱情,一切都得另当别论。小凤仙所有的忍辱负重、两肋插刀、舍身侍虎,除了因为爱情,不可能因为别的!当然,上世纪80年代的电影编导们让她说过“为了民国大业,为了民主共和”等等的话,即使她真的这样说过,真的这样高尚,我也相信那一定也只是因为她爱的人如此高尚,说到底,还是因为爱情。因为对于一个女人、一个妓女来说,什么也不可能比爱情对她来得重要而实在。

蔡锷虽说他一开始并不是为爱情而去八大胡同的,但是当小凤仙那份与众不同的才情渐渐显露出后,尤其是她那种善解人意,侠肝义胆一次次帮了自己忙后,不禁心旌摇曳也属自然;虽说他此时已与潘夫人成婚多年,但那是8岁订下的亲,爱情的滋味在她那儿事实上并没尝过。再看事实,蔡锷的爱自然不可能像小凤仙一样明目张胆毫无顾忌,但是仍时有流露。蔡锷为小凤仙留下的那些书信、联语和诗词便是最好的见证,那些白纸黑字虽已过去近百年了,但无需我们多加研读,还是不难感受到它们上面仍有爱的余温。再换一个角度看,蔡锷如果真的一直都只是在“利用”小凤仙,拿她当枪使,第一个感觉到和第一个不答应的应该就是小凤仙,女人对“不爱”和“爱”一样都是最为敏感的动物。但是,另一个事实是,当蔡锷对小凤仙的了解越来越深,爱也越来深后,他便也同时越来越纠结,甚至会陷入一种爱的悖论。对于他来说,如果爱,就不能让她陪着自己一同冒险,甚至应该给她必要的保护,这是爱的最起码前提,而最好的保护便是放弃自己的冒险,但那又是不可能的;如果不爱,那就是利用,那就是拿她当枪使,实际上也就是欺骗——至此“爱”与“不爱”都成了问题。

好在小凤仙是那样的善解人意,使得蔡锷相信还有足够的时间和空间去破解这一悖论,以期将来能两全其美。

四

蔡锷爱的悖论因他的去世倒是一了百了了,可是对于小凤仙来说,无疑因之而陷入了一个更大的悖论,爱人已死,情何以堪!“活”与“死”都成了问题——哈姆雷特曾面临着的这个悖论竟然也出现在了一个小女人的面前。

没有了爱情,活着还有什么意思?

没有了爱情,还让人怎么活?

于是,与历来所有痴情女子一样,小凤仙首先想到的是死,她在云吉班留下了一封绝命书:

妾与蔡君,生不相聚,死或可依。者者精魂犹毅,飞越重洋,追随蔡君,依依地下,长作流寓伴侣,妾愿化恨海啼鹃,望白云苍莽中,是我蔡郎停尸处,夜夜悲鸣罢了。

从此小凤仙人间蒸发,京城之内,唯有这封催人泪下的绝命书被传诵一时,为此,时人作诗以赞之哀之:

英雄儿女意绵绵,红拂前身小凤仙。

瑶树琼花零落尽,白头宫女话当年。

人们如同那白头的宫女传说着当年唐明皇与杨贵妃的故事那样,传说着小凤仙与蔡锷的故事,同时人们也总不相信真的就“瑶树琼花零落尽”了,总不相信小凤仙真的就追随着她的爱人而去了另一个世界。就在人们这样美好的怀疑中,时光过了一年又一年,几十年后,小凤仙竟然又重现人间,只是那时她早已铅华洗净,沦落为街头夕阳下的一个“白头宫女”了。

1951年,抗美援朝战争爆发,京剧艺术大师梅兰芳率剧团去朝鲜慰问赴朝参战的中国人民志愿军,途经沈阳,就地演出,并轰动一时。

演出间歇,梅兰芳在下榻处突然收到一封信,信很短,但是梅兰芳一看不禁大为吃惊,因为他一眼看到信的末尾署名竟是“凤仙”二字:

梅先生:若寓沈阳很久,如有通信地址,望企百忙中公余之暇,来信一告。我现在东北统计局出收部张建中处做保姆工作。如不弃时,赐晤一谈,是为至盼。

梅兰芳断定此信正是小凤仙亲笔,因为早在1926年秋,年轻的梅兰芳在一地摊上从一女子手上买过一把画扇,画是一幅《水墨荷花》,落款“凤仙”二字正与此信上署名笔迹并无二样。当时梅兰芳虽然买了此扇,却不认得卖扇之人。不久后他从报纸上看到“小凤仙出卖字画捐资欢迎北伐军……”梅兰芳这才恍然大悟,那卖扇女子原来就是小凤仙本人,再去寻找,自然是不得再见。就这样,多年来梅兰芳一直为失去了那次与小凤仙一叙的机会而耿耿于怀。

现在小凤仙居然自己找上门来,他岂能不惊!

小凤仙自然很快就与梅兰芳相见了,自然也将自己半生的坎坷向梅兰芳夫妇倾诉了一番,梅兰芳夫妇不禁为之潸然垂泪。

原来她当年留下绝命书后,本想去天津一死了之,之所以去天津,是因为蔡锷是从那儿最后离开她的。谁知造化弄人,她乘坐的这列火车竟然出了轨,她九死一生。既已被人救活,再死又对人不起,于是就活了下来,但从此改名换姓,隐居天津,只当原来的自己已经死了。可连她自己都没有想到的是,她居然还会再有感情产生。东北军的一位梁姓师长率部驻于她居住的大院,一来二去她竟然从这位师长身上依稀看见了当年蔡锷的影子,于是他们走到了一起。不久直奉大战,奉军大败,梁师长带着她回到他的老家东北铁岭,直到1940年梁师长病死,生活无着的她流落沈阳,与一厨师李振海相识并结婚,此后她又一次改名“张洗非”,意欲洗去从前所有的非分……

就这样,小凤仙又回到了人间。但是她此时已不愿人们知道她从前的一切了。

于是,梅兰芳只得先赠予了她一笔钱以解生活的燃眉之急,然后以私人的名义请当时东北人民政府交际处处长李桂森“无论如何要想办法”。

于是,1951年6月23日,张洗非被政府正式安排了工作,先是在东北人民政府机关做了一名保洁员,后又在其属下一幼儿园做了一名保育员,直至有一天默默地退休,最终默默地死去。她的同事,她的邻居,她的家人,都没有人曾将那个有着一个古怪名字的老太婆与那个曾改写过历史进程的京城名妓联系过。

我们今天回看小凤仙如此平淡地走完自己后半生的人生道路,不难发现这是她自己的选择,其中包含的到底是烂漫之后的看破红尘更多,还是落水流花后的无可奈何更多,只有她自己知道;但不管怎么说,她既作出了这样的选择,说明在她看来这未必不是选择了一种她以为的幸福,至少是她的一种愿望;只是令人们总感到有几分不解的是,她当初为什么不自己直接找人民政府的有关人员,或者别的什么人去说呢?

我想她不是没想过,而是她一定想得更多:谁会相信自己?

她相信梅兰芳会相信她,也会帮助她,仅凭当年梅兰芳曾买过自己的一把画扇。事实也证明了她的确没找错人!

谁说婊子无情,戏子无义!