所有制结构视角下的经济结构调整

2013-12-29段炼

摘 要:通过对台州与哈尔滨两地经济发展状况的实地调研发现,台州与哈尔滨由于自然条件约束不同而形成经济发展所有制结构的不同,从而直接导致了台州经济发展迅速而哈尔滨经济发展滞后的局面。由此得出,哈尔滨经济发展必须从所有制结构入手进行经济结构调整,当务之急是大力发展民营经济,并借鉴台州发展民营经济的成功经验,结合哈尔滨的实际情况提出哈尔滨当下发展民营经济的对策建议。

关键词:所有制结构;经济结构调整;协同作用;创新驱动

作者简介:段炼,男,哈尔滨商业大学经济学院博士研究生,从事产业组织理论研究。

基金项目:国家社科基金项目“资源型城市经济转型与服务外包产业结构优化与创新研究”,项目编号:10BJY08;黑龙江省教育厅重大项目“黑龙江省生产性服务业结构优化与创新研究”,项目编号:1252Z002

中图分类号:F044 文献标识码:A 文章编号:1000-7504(2013)01-0080-05

经济结构调整可以说是当下最热门的经济话题之一了。2010年,中国经济在总量上已经超过日本,成为仅次于美国的世界第二大经济体。纵观中国经济的发展,仍然存在着许多问题,其中迫切需要解决的就是经济结构问题。目前对经济结构调整问题的研究及焦点大多集中在产业结构调整问题上,而从所有制维度对经济结构调整的研究有所忽视,似乎我们进行产权制度改革后所有制问题就解决了,所有制对经济的影响不复存在、可以忽视了。

笔者通过对台州经济和哈尔滨经济进行实地调研,特别是对台州民营经济进行深入考察后发现,台州和哈尔滨虽然同为制造业发达的城市,但是由于民营经济和国有企业发展的不平衡直接导致了台州经济发达而哈尔滨经济落后的经济格局。

一 、两地经济发展的客观情况

(一)台州的经济发展状况

台州市民营经济数量占全市的99%,民营经济GDP占全市的90%,民营经济就业人数占全市的80%,来自民营经济的财政收入占全市的70%。120万台州商人在外创办的企业已达3万多家,个体户25万户,年销售额2500多亿元,经济规模与台州本土的经济规模相当,相当于再造一个台州。[1]

1973年,第一家股份合作制企业在台州温岭市诞生。敢闯敢干的台州人当时冒着“割资本主义尾巴”的政治风险,以当地的水产、水果等资源为原料,戴着股份合作的“红帽子”偷偷摸摸jiWxtK/LVKWyoEAU6p05Eg==地进行着既艰苦又担心的创业之路。改革开放的春风使一大批农民走出田埂小道,走向城市,跨进市场,开始了自主的创业生涯,台州的生产力得到空前释放。铁匠、木匠、泥水匠、油漆工、弹棉工等零打碎敲的“手艺活”有了含辛茹苦积累原始资本的机会;没有手艺的台州人也加入了走南闯北的大军,从事着卖豆浆、擦皮鞋、捡破烂、倒卖废铜烂铁等社会最低层次的生计,踏上原始资本积累之旅。这些台州人被逼无奈的致富冲动,加上政府的巧妙拉动,使台州的经济发生了翻天覆地的变化。台州的GDP从1978年的10亿元出头,增加到2006年的近1500亿元[2],年均增长近19.5%,财政收入从1.2亿元,增加到2006年的近180亿元,年均增长约19.5%,均远远高于全国和浙江的年均增长速度。

(二)哈尔滨的经济发展状况

哈尔滨2009年实现地区生产总值3258.1亿元,其中工业总产值2874.0亿元(哈尔滨四大主导产业装备制造业、食品、医药、化工均为工业)[3]。规模以上工业企业中非公经济数量占86%,非公经济工业总产值占40%,非公经济就业人数占48%,非公经济财政收入占29%。

从以上台州与哈尔滨两地数据对比中不难发现,哈尔滨民营经济的各项指标均居低于台州,除民营企业数量指标特殊外,民营经济总产值比例、就业人数比例及财政收入的贡献比例数值都远远低于台州,甚至未达到其50%。

二、导致经济发展不平衡的根本原因

实际上,从历史上看台州,无论是民营经济的迅速发展也好,还是哈尔滨的国有经济较早发展也好,都是与其地理位置和要素禀赋有关的。产生的直接结果即是所有制经济结构的迥然不同,这导致了民营经济发展的极度不平衡,最终引起地方经济发展水平的巨大差异。

台州位于浙江省东部山区,交通极为不便,虽然临海可是港口自然条件不如宁波,自然资源缺乏,国家投资很少。台州人多地少,人均耕地不到半亩,农民处于饥饿的边缘,改革开放前人均银行存款只有8分钱。穷则思变,农民只有靠自己的双手辛勤劳动,干其他地区的老百姓不愿意干的活才能维持生计。这种自然状况导致的形势所逼,反倒为台州民营经济的最初发展带来了第一缕阳光。

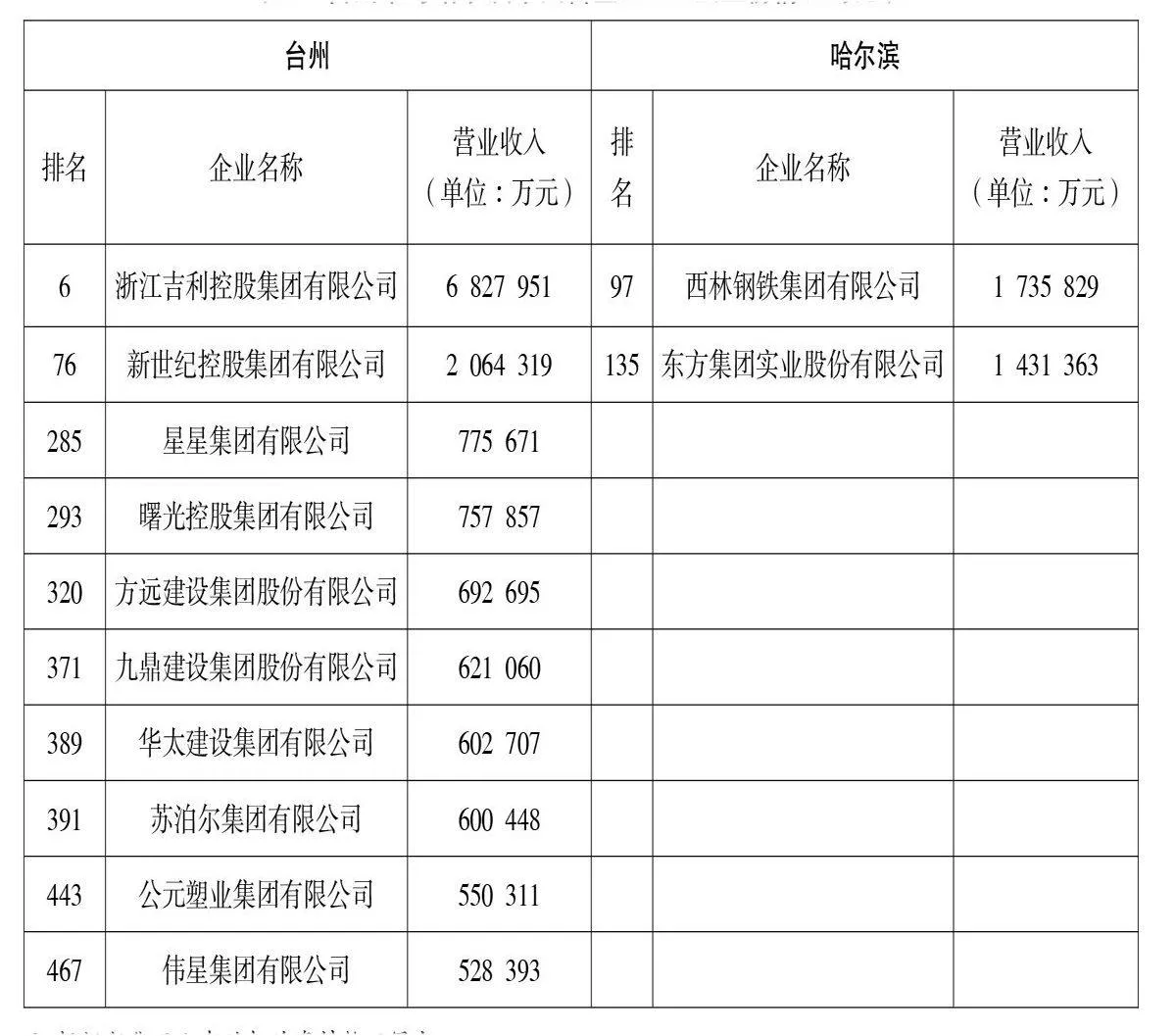

哈尔滨市位于祖国的东北边陲,土地肥沃,资源丰富。这里的农民人均耕地大,不愿离开自己的土地。国家投资早、投资多,特别是国有工业企业规模大、产值高、利润多,这给哈尔滨市民带来了众多的就业机会,特别是当时的国家政策和舆论导向是大力发展国企,以在国企工作为荣,有的一家老少三代都在同一国企工作,靠国企养活一家几代人,在当时来看过的是相对衣食无忧的生活,所以也没有自谋出路经商的冲动。国企股份制改革以后,虽然有大部分富余人员,可是他们过惯了国企不操心的生活,也不甘心从低层次的小生意做起,所以宁可游手好闲也懒得去拼搏创业,而此时台州的民营经济已经挖到了“第一桶金”,实现了资本的原始积累。台州的民营企业越做越大,已经形成规模,目前台州的工业企业年产值1亿元以上的企业有700多家。根据2011年全国工商联最新公布的中国民营企业500强(年营业收入50亿元以上)数据,台州有10家企业上榜,而哈尔滨市乃至黑龙江省只有2家企业榜上有名(见表1),足见两市民营企业发展差距之大。

哈尔滨市虽然有航母级的大型国有企业或国有股份占主导地位的股份制企业,但这些国企(如哈尔滨电站设备集团、黑龙江农垦等)由于国家大量投资不但要向国家上缴利润,而且其所缴纳的企业所得税也全部属于中央级收入,也要全部上缴中央,数额巨大的央企所得税收入哈尔滨市地方财政几乎什么也得不到,而其所能拿到的民营企业所得税由于民营经济发展缓慢、规模有限、效益不佳而所剩无几,这也是造成哈尔滨市地方经济发展缓慢的重要原因之一(但长期被忽视)。而台州市与哈尔滨的情况刚好相反,在其经济结构中占主导地位的民营企业发展迅速、规模大、效益佳,这些民营企业缴纳的企业所得税从1993年分税制改革到2003年企业所得税入库级次调整前全部为地方的财政收入,留归地方使用,即便是2003年企业所得税入库级次调整后仍然有40%的企业所得税留归地方,充裕的地方财政极大地推动了台州地方经济的发展。

由此可见,哈尔滨与台州地方经济发展的巨大差距,从根源上说在很大程度上是由于两地经济的所有制结构不同而产生的,哈尔滨这类国企占重要地位的城市必须效仿以台州为代表的民营经济发达的城市,千方百计地发展民营经济,促进地方经济的所有制结构调整,提高民营企业的实力与份额,实现经济转型,才能为地方经济的振兴与发展铺好路。

三、台州民营经济发展经验给哈尔滨经济发展带来的启示与对策建议

台州民营经济发展的多年经验证明,大力发展民营经济首要的是推进市场化进程,营造促进民营经济发展的经济制度环境,这需要开明政府的引导与相关部门和企业的大力配合,积极扶植民营企业的发展壮大。

(一)发挥政府与企业的协同作用

我国的改革开放是渐进式的,从农村联产承包责任制开始,到城市企业的放权让利,再到有计划的商品经济,计划为主市场为辅,最后才明确要建立社会主义市场经济体制。在国家这个大的改革开放框架下,地方政府由于对中央改革开放政策的理解水平不一,地方政府在经济发展中主要有以下几种途径可以选择:(1)根据国家以经济建设为中心的方针,继续采取计划经济时期的做法,政府直接投资办企业,大力发展地方经济;或参与企业决策,通过原有企业加快发展地方经济,壮大地方实力。采取这一方法的前提是政府有一定的经济实力,或有较多企业的控制力。(2)大力引进外来资本和人才到本地创办各类企业,发展地方经济。当时主要是引进外资,因为国内没有私人资本,国有、集体资本受到计划的严格控制也很难利用。采用这一方法的前提是国家要有一个特殊政策和区位条件,容许地方政府引进外来资本,发展三资企业。(3)积极争取上级政府多立项多出钱,依靠国家投资发展地方经济,被动等待国家投资。而国家资金有限,除涉及大局的重大工程外,一般性项目投资很难解决,往往影响了地方经济的发展。哈尔滨就属于这一类。(4)地方政府顺应群众发展经济的要求,在计划经济的严格控制下,默许或庇护群众走向市场,并为他们发展经济提供各种便利,使他们成为具有独立劳动力产权、自主择业权、私有财产权、自主投资权的市场人。然后依靠这些市场人来发展地方经济,促进地方经济的快速发展。

改革开放以来,台州地方政府迫于台州的现实基础,选择了第四种途径发展地方经济。这样台州人较早地进入市场,并在市场经济竞争中磨炼自己,拥有了发展经济的实力、能力和水平,促使台州经济快速发展。台州的“民间拉动加政府推进的区域经济社会发展模式”主要有以下两点:(1)地方政府的“引导”、“扶持”也好,“推进”、“庇护”也好,都是建立在群众的实践与强烈要求之上的,如果没有台州群众的实践和强烈要求,政府不可能凭空想象“两水一加”、“股份合作”、“废旧市场”、“产权制度改革”等这些在全国率先的创新举动。地方政府往往处于群众创新与国家旧体制及有关制度的矛盾冲突中间,地方政府不可能不贯彻执行国家的方针政策,只能在国家政策下,对自己也认为合情合理,符合改革方向和发展规律的创新现象作出许可和庇护。(2)台州经济的形成与发展,没有地方政府的默许和庇护也是不会这么顺利快速发展的。台州人在从计划人走向市场人的进程中,会出现许多创新和越“规”行为,当现实中的改革和创新与旧有的政策法规相矛盾时,这种种改革和创新能否成功,关键就取决于地方政府。地方政府既可以庇护其试一试,然后据理力争,使旧制度得到改变,适应新形势的发展;地方政府也完全可以凭借旧制度的种种规定,将各种创新封杀在摇篮之中,这是最简单的,既原原本本地执行了上级政策,又没有任何风险,但是阻碍了经济的发展。

这对哈尔滨的经济发展具有极强的借鉴意义。既然要加速发展经济就要承担一定的风险,风险与效益经常是成正比的。对地方政府来说,民营企业要做的事、要上的项目只要是法律未禁止的,地方政府就不要设置任何门槛去阻拦,就要容许民营企业去做、去试。能否获利是企业的事情,交给市场去评判。政府在法制建设、经济制度环境建设等方面大力促进民营经济的发展,与民营企业发挥合力、协同发展,共同促进地方经济的健康快速发展。

(二)多方努力解决民营企业资金瓶颈问题

在台州民间借贷特别普遍,民营企业资金有缺口,只要打几个电话就能自行解决,不是数额巨大的借贷无须找银行,手续简便、效率高。但这是基于当地良好的商业诚信氛围的。而哈尔滨目前缺少的就是这种商业诚信与信誉,若想借鉴台州民间借贷筹资方式,从短期看必须完善担保机构与担保方式,而从长期看必须推进社会诚信建设,形成商业诚信氛围。

当下从金融机构结构看,台州已经成立了民营银行,民营银行在规模和资金实力上无法与国有商业银行相比,故可采取错位经营的策略,将大型国有商业银行认为风险大、收益小而不愿做的中小企业贷款作为主要业务,这既促进了中小企业的发展,也促进了民营银行的壮大。

(三)全社会努力建设社会诚信体系,推动经济社会发展

经济越是发达的地区,诚信体系越完善,诚信体系越完善,制度租金和交易费用就越低,就会极大地助推地方经济的发展。

(四)大力建设专业市场,积极发展产业集群

台州市目前有年产值100亿元以上的产业集群20个,已基本形成了医药化工、汽车摩托车及配件、水泵阀门、工艺制品、服装机械、眼镜制品、模具制品等30多个产业集群,其中规模较大的制造产业集群有医药化工等9类。它们已成为具有台州特色的主导产业,并具有较强的市场竞争优势,成为推动台州经济发展的主体。

产业集群从表面上看是企业在一定区域内的集聚,从本质上看是企业之间内在的联系、交流、竞争与合作。这种本质赋予集群以动态的、复杂的、自律的结构。这种结构介于企业与市场之间,综合了单个企业、市场、政府的一些功能,综合了技术创新和组织设计的因素,在整合力、竞争力、吸引力、影响力等方面又超乎单个企业、市场和政府之上,显示出强大的功能。其优势主要表现在市场机会、创新环境、资源整合、协作和信任四个方面。(1)市场进入机会优势,就是产业集群里的企业更容易进入市场的机会。这首先来自于厂商和经销商与消费者在区域内的彼此接近。生产企业随时可以获得市场信息,并灵活地适应不断变化的市场。经销商和企业在区域内可以更快和以更低的价格获得自己所需的产品。在产业集群内,供需各方都有优先进入市场的机会。(2)企业创新环境优势,就是产业集群内具有更加良好的创新环境。这主要来源于企业间的和谐协作、思想交流与企业间的生产和营销网络三个方面。由于企业在空间上的彼此接近,企业家在平时的商业协作和交流中,通过直接观察就可以互相掌握其他企业的新的生产经营思路和其他创新形式。(3)资源整合优势,就是产业集群具有更强的资源整合能力。由于集群是由众多独立的企业组成的整体,产业集群很难自发形成长期、持续的战略,所以集群的竞争优势不是传统理念所认为的战略选择,而是来源于集群所拥有的资源禀赋及其整合能力,特定的资源和整合能力构成了集群的长期竞争优势。(4)企业间协作和信任优势,产业集群内企业在专业上的合作和彼此信任对企业的成长和发展起着决定性作用。产业集群内的协作关系通常通过转包合同来实现。由于这种合作和信任使企业间形成了长期而较为稳定的商业协作关系,从而推动企业的共同发展。

由于产业集群具有上述优势与作用,故哈尔滨应大力发展产业集群,通过产业集群内在机制的共同作用,企业间纵向的专业化分工和横向的经济协作必然带来集群效应、共生效应、协同效应、区位效应等各种积极效应,使产业集群赢得单个企业无法获得的竞争优势,从而促进哈尔滨民营经济的发展壮大。

(五)提高技术转换能力,向创新驱动经济转变

一个地区的资源富有或贫乏并不等于竞争力的强或弱,只有资产和竞争力过程的有机结合,才能显现其竞争力。在资产一定的条件下,成功的转换过程是增加财富的首要因素。台州与哈尔滨经济发展的不同刚好证实了这一点。

哈尔滨要提高技术转换能力,向创新驱动经济转变,就必须改变经济体制,大力发展民营经济。哈尔滨最稀缺的不是物质资本,而是熟练的技术和管理人员,人力资本作为第一资源要素成为经济发展的关键。这一点并不新鲜,甚至是老调重弹,在这里之所以突出强调,是因为哈尔滨由于区位的关系,地处中国北部边陲,本身难以吸引人才“筑窝”。这种自然条件上的极大劣势就要求当地政府花大价钱、下大力气,以比经济发达地区优越得多的物质待遇与发展机会引得凤凰来,这是当地政府必须清楚认识和提到重要位置解决的根本问题。

参 考 文 献

[1] 王文娟. 台州:从草根经济到青藤经济[M]. 杭州:浙江人民出版社,2007.

[2] 陆巍峰. 浙江民营经济发展与地方政府行为[J]. 宏观经济管理,2006,(9).

[3] 陆立军,王祖强,杨志文. 发展社会主义市场经济的浙江模式[J]. 经济理论与经济管理,2008,(7).

[责任编辑 国胜铁]