普京的最后一站

2013-12-29迈克·佩特罗

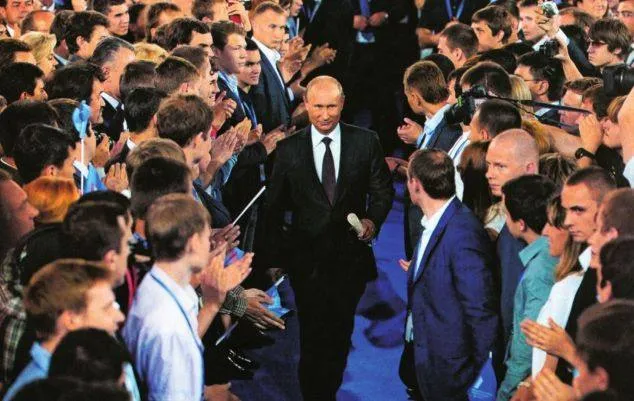

12年来,弗拉基米尔·普京一直在允诺建设一个伟大的俄罗斯。很长时间,俄罗斯人相信他的承诺。然而现在,这个越来越强势的领袖却发现自己不得不应对一个骚动不安的国度。加拿大《麦考林周刊》的记者迈克·佩特罗走遍整个俄罗斯,对这个国家各阶层的人们——从高级官员、反对派人士,到沉默的普通工人进行了采访,发现在普京的铁腕统治下,动荡已若隐若现。

小城一幕

2013年4月底,小城皮卡洛沃依然覆盖在缓缓融化的积雪之下。这是一座工业城市,位于圣彼得堡以东250公里处。一片大型工业区是这座有着2.5万人口城镇的主要就业来源。其中,一座巨大的水泥和砖块工厂属于奥列格·德里帕斯卡。他是一个身家亿万的寡头,也是全俄罗斯最富有的人之一。和其他俄罗斯巨头一样,德里帕斯卡也发迹于混乱的20世纪90年代。那时,随着苏联解体,政府对商业的控制全线崩溃,一些野心勃勃、有政治靠山的人乘虚而入,赚得钵满盆满。

功成名就的德里帕斯卡曾多次表示,自己会回报国家,立志改善俄罗斯国家的整体状况。但和另外一些锋芒毕露的寡头不同,德里帕斯卡深知绝不能挑战普京的权威。一直以来,他远离政治,埋头积累自己的财富。

但在2009年,他还是不可避免地和普京对上了。那一年在皮卡洛沃,很多工人失业,有工作的人也拿不到薪水。由于当地居民付不起账单,市燃气公司便停止给居民供暖和提供热水。德里帕斯卡正是这家公司的老板。工厂工人和当地居民集会示威,最后阻断了通往圣彼得堡的高速公路,造成400公里的交通阻塞。

这件事引起了普京的重视,他亲自前来处理问题。当时,普京是俄罗斯总理。他把皮卡洛沃市政厅官员以及包括德里帕斯卡在内的所有工厂老板都叫到跟前,就像训斥顽皮的学童一样,把他们狠狠训斥了一顿——电视台的摄像机记录下了这一切(好一场政治秀,表演者普京比他的所有前任都更深谙媒体的力量)。“你们的野心、无能、贪婪绑架了数千民众!”普京严肃地说。然后,他命令这些老板当场保证重新雇用那些被解雇的工人,立刻补发拖欠的工资。

“每个人都在这份同意书上签名了吗?”普京问,“德里帕斯卡,你呢,签名没有?我还没看到你的签名,过来!”

德里帕斯卡乖乖走上前,努力想迅速读完那些条款,奈何普京就在一旁死盯着他,德里帕斯卡知道自己无法细看了,看了也改变不了什么,便签了字。对他的表现普京显然不满意,厉声说:“好了,现在把笔还给我。”

那一刻很能说明为什么普京依然是俄罗斯不容置疑的领袖。虽然当时俄罗斯名义上的总统是梅德韦杰夫,早在一个月前他就命令当地官员处理好这一事件,但没有任何结果。然而,普京一来,当天工人们就收到了短信通知,拖欠的工资已经全部支付。

于是,在这座曾为反法西斯战争出过力的小城里,普京再次显示他才是这个国家社会稳定与经济繁荣的保障。在民众遭受苦难的时候,是他只身面对那些一夜暴富的寡头。只需一个下午,他就为人们带来了薪水、工作以及社会稳定。

不过,也正是这一事件,暴露了普京的困境。正是因为普京独揽大权,造成国家杜马形同木偶,各级政府部门都依赖和奉行克里姆林宫的决策,从而执政力、行动力都相当低下,才让皮卡洛沃的局势一再恶化,最终演变成普京不得不亲自处理的局面。

54岁的工人车库诺夫头戴一顶皮帽,身穿尼龙夹克,一身酒气,“普京来之前,我已经三个月没拿到工资,很可能马上就要失业。”他说。虽然普京让他保住了饭碗,但当被问及对普京的印象时,车库诺夫只是耸了耸肩。在去年的总统大选中,他投了一位共产党参选人的票,“苏联时期虽然经济停滞,但人们的基本生活至少还能保障。”他说。

车库诺夫还告诉笔者,在去年的总统大选前夕,一位主管曾召集工人们开会,“他敦促我们投普京的票,说现在政局稳定,如果没有普京,情况将发生变化,人们就又要过苦日子了。”

这种说法普京已经兜售多年:“俄罗斯曾经是世界强国,但在我领导之前却已岌岌可危。至今,它依然面对着内忧外患。只有我有足够的力量和决心来遏制这些敌人,重建俄罗斯的荣耀。我们已经取得了很多的成绩,但是没有我,一切都将如往日的辉煌一样再次灰飞烟灭。”

很长时间里,俄罗斯民众相信这套说辞。于是从2000年到2012年,普京接连出任了两任俄罗斯总统和一任总理。去年,他卷土重来,再次成为俄罗斯总统。按目前的情形看,他有可能执政俄罗斯直到2024年。届时,他已经71岁,数百万新出生的俄罗斯人除他之外再没见过别的总统。

可与他首次入主克里姆林宫时不同,俄罗斯的形势已经发生了变化。人们对于上世纪90年代的回忆渐渐淡去,新一代俄罗斯人有了自己的要求与期望。越来越多的人宁愿冒着被捕和坐牢的危险,也要上街游行,反对普京的统治。即便是那些对抗议游行漠不关心的人,也在内心质疑,为什么自己的政府如此贪腐无能?这就是下一个十年里,普京将要领导的国家。

为了理解普京如何改变了俄罗斯、能否继续维持大权,笔者横跨俄罗斯西部一千公里,和工人、士兵、退休人员、政治家、知情人士以及那些希望把普京赶出克里姆林宫的人进行了沟通交流。由于俄罗斯国土辽阔,这段旅程也仅仅走了它的一小部分领土。我们由此得出的画面是:一位越来越强势的铁腕领袖、一群曾经拥护他的民众,和一个与他渐行渐远的国度。

克格勃年代与普京的崛起

普京曾言,他对克格勃的迷恋源于他幼时无处不在的间谍小说,他还喜欢观看冷战时期拍摄的反映前苏联谍报人员英勇行为的电影,“我就是苏联爱国主义教育最纯粹、成功的产物。”他说。长大后的普京虽然如愿以偿成为克格勃的一员,但他的上司却认为他潜力有限、个性孤僻,即使派到国外,也不能去伦敦、华盛顿这类重要的大城市。所以,普京被安排到东德的德累斯顿工作。

1989年,柏林墙轰然倒塌,东西德实现统一。可随之而来的苏联解体却让普京的世界分崩离析。普京并不怀念斯大林,他之所以坚持认为苏联的解体是20世纪最大的灾难,是痛心俄罗斯在世界舞台上大国地位的丧失。苏联的解体深深影响了普京以及数百万像他这样的俄罗斯人。虽然当时在东德的角色微乎其微,但普京和其他数不清的间谍、警察、士兵以及军工厂工人一样,自诩为苏联的守护者和建设者。然而,37岁的普京回国后,却发现民众公然鄙夷他曾为之努力的一切。这段经历让他痛苦万分,对其影响迄今可见,他的桀骜不驯、他对自由主义反对派的深刻敌意都来自于此。

普京曾说,任何不为苏联的解体感到遗憾的俄罗斯人都没有良心,但任何为苏联解体感到遗憾的人都没有大脑。

普京绝对是有大脑的人。由于苏联解体之后俄罗斯的社会灾难,人们无比怀念苏联时期的井然秩序和明确目标,普京立刻抓住了人们的这一怀旧心理。整个九十年代,俄罗斯经济一落千丈,政局动荡不安。别的国家不再惧怕俄罗斯,它的公民失去了毕生积蓄,整个国家经济体系崩溃,寡头们大发国难财。与此同时,犯罪率高涨,毒品泛滥。一支由车臣分裂分子组成的乌合之众就能把堂堂的俄罗斯军队打得一败涂地,灰溜溜地回家。掌管这一切的是俄罗斯的第一任总统、酗酒成性的叶利钦。情况委实令人尴尬。

此时,普京回到了列宁格勒,在大学里谋了一份外事助理的职业。不过,不到三个月,他就告别了这份职业,在1990年春天成为了著名民主派政治家、市政厅议员阿纳托利·索布查克的幕僚。索布查克在1991年六月当选圣彼得堡议员,普京也正式进入政坛。

1996年,普京来到莫斯科,开始任俄总统事务管理局副局长。叶利钦的班底有许多曾追随索布查克的人,他们都认识并信任普京,这种关系为普京打开了通往克里姆林宫的大门。1997年,他加入了叶利钦总统的幕僚;次年,叶利钦任命他为俄罗斯联邦国家安全局副局长。这个机构的前身就是克格勃,这次任命对于普京来说可谓是重操旧业。

普京的崛起势不可挡。1999年8月,叶利钦又任命他为俄罗斯总理,由于车臣武装分子袭击达吉斯坦,俄罗斯重新出兵车臣。这位新总理尚武好战,允诺不惜一切代价也要将恐怖分子绳之以法。2000年新年前夕,叶利钦突然宣布辞职,任命普京为代理总统。此时的普京,在公众中的地位早已超过其他总统宝座的竞争者。三个月后,普京在第一轮竞选中就赢得了总统大选。

普京的演变

在就任总统后的第一次公开演说中,普京允诺:“言论自由、信仰自由、新闻自由、财产权利,这些文明社会的根本要旨将在国家的保护下不受侵犯。”很难想象今天的普京还会发出这样的言论。不过,在其执政早期,有很多人将他的言语奉为圭臬。

就连普京的反对者也承认他早期强烈的民主倾向。古德科夫是如今普京最猛烈的抨击者之一。他身材高大,长着海象似的八字须,最近被赶出了国家杜马。他被驱逐的官方理由是被指控违反议会经济规定,而很多人则认为他是因为批评普京而受到惩罚。尽管古德科夫现在对普京颇有微词,但却承认普京“一开始是位非常民主的领导”。这种观点在俄罗斯并不鲜见。曾深信普京是个真正的民主改革者、今天却反对他并上街游行的人,如今在莫斯科大有人在。

巴甫洛夫斯基恐怕比任何人都要了解普京的政治演变过程。从叶利钦选择普京作为自己的继任者时,巴甫洛夫斯基就是克里姆林宫的局内人士,并且直到2011年都是普京的幕后军师。巴甫洛夫斯基一头灰白的短发,戴着方框眼镜,表情木然,一看就是一个高超的暗箱操作者,而普京就是他的作品。“普京智力超群,善于抓住问题本质,处理问题极其灵活,并且实事求是。在他身上我能看到一位几近完美的总统,当初叶利钦选择普京而不是他人,我非常高兴。”

巴甫洛夫斯基将自己曾全身心参与建设的普京的治理系统称作“管理下的民主”。当然,所谓“管理下的”不过是受限制或受管制的委婉说法。巴甫洛夫斯基对民主的理解已经这般灵活,但最终还是与普京分道扬镳,因为这位他曾为之倾心的领导者表现出反民主的倾向,越来越留恋权力。在他看来,一个十年前是完美总统的人,今日已然不是。

2011年,巴甫洛夫斯基与普京决裂。但在那之前,不论是对于民主,还是对于俄罗斯融入西方,普京的态度一直三心二意,这在他第一任总统期间就显现出来。早在其担任总统不久,西方国家的一系列举动就令普京心灰意冷:俄罗斯协助美国打击阿富汗的好心并没有得到西方的感激和好意,与此同时,北约不断东扩,进入欧洲和波罗的海。这在俄罗斯看来,无异于耀武扬威地侵入了自家的后院。

在对国际事务失望之际,普京以增强国内团结为由加强了对俄罗斯的政治管控。他废除了由地方选取行政长官的做法。在过去,俄罗斯的225个选区可以直接选出一半数目的国家杜马代表,余下的由党内产生。现在,450个代表名额都由党内指定,而一个政党想要加入杜马所需的投票通过率,提升到7%。这些措施实实在在地将权力集中到普京手中。取消地区选举当地行政长官的做法可以阻挠潜在政治对手的壮大;而对杜马选举的改变,则将克里姆林宫不喜欢的政党拒之门外。

克里姆林宫专门组建了一个支持普京的青年队伍。这个组织称作“我们的人”,听起来隐约有些法西斯的影子。其成员都参加爱国青年野营、开展支持普京的集会、抗议那些他们认为对俄罗斯怀有敌意的国家使馆。但是,这个组织的主要目的是防范在莫斯科发生大规模的抗议活动。它的发起人之一曾透露,该组织的成员必须生活在离莫斯科不超过十小时车程的地方,以便在夜间搭上公交车,早晨就能占领红场。

充满争议的“梅普组合”

2008年第二任总统任期结束前,普京完全可以直接修改宪法,第三次竞选连任,但他却遵照法律下台,全力支持他当时的副总理梅德韦杰夫竞选总统。后者也是他在圣彼得堡时的同事。梅德韦杰夫很容易就赢得大选,并提名普京为自己的总理。

梅德韦杰夫把自己包装成一个推崇现代精神的人。普京喜欢骑马射虎,梅德韦杰夫却喜欢到美国硅谷一游,并试图在俄罗斯也建设一样的高科技枢纽。然而,俄罗斯的最终操盘者还是普京,其依然控制着俄罗斯的权力支柱和经济命脉。俄罗斯政府机构的性质在梅德韦杰夫统治期间并没有发生变化,仍然贪腐无能。

谢尔盖·马格尼茨基律师的命运最能反映这一切。他因曝光一些官员涉嫌上百万美元的税务诈骗行为,被以逃税的名义逮捕。在狱中,他遭受虐待,并因无法得到救治而最终在监狱里死去。在他死后,俄罗斯政府居然还对他进行了审判。就在2013年7月,也就是他遇害三年后,谢尔盖·马格尼茨基被最终裁定为犯有逃税罪。

虽然还不是完全民主,但俄罗斯的民众却并不是没有任何力量。普京深知这一点,他的权力最初就是来自于民众对他的爱戴,为了继续争取他们的爱戴,普京费尽心思塑造自己的形象。

2011年,普京现场观摩了一场武术比赛,这是克里姆林宫公共宣传的常用手段之一。这件赛事充满了活力与力量,就连观众都大多是普京那样的人——强壮有力、自尊高傲、热爱国家。锦上添花的是,这场比赛中,俄罗斯运动员干脆利落地打败了美国选手。

可当普京拿起麦克风想要祝贺俄罗斯选手赢得胜利的时候,不可思议的事情发生了。嘲讽声和起哄声响彻这家位于莫斯科的体育馆。普京面容僵硬,人群中有人叫道:“滚开!”

这场比赛被俄罗斯电视台全程直播。尽管在之后的新闻中,这一片段被剪辑掉,但在互联网上,这段视频却迅速流传开来。体育馆内民众的反应只是表面的涟漪,下面有着更汹涌的波澜。就在体育馆事件几周前,梅德韦杰夫宣布,普京将在马上到来的大选中竞选总统,如果获胜,梅德韦杰夫将担任总理一职。

很难具体确定究竟何时俄罗斯人的不满和愤世嫉俗聚焦成了反抗普京的力量,但梅德韦杰夫的这一通告无疑是火上浇油。俄罗斯人都对此义愤填膺,他们将“梅普”二人互换身份的做法称作是“王车易位”(国际象棋中保护国王的策略)。巴甫洛夫斯基认为,如果普京在2008年时退出,那么他的执政时期将被认为是俄罗斯历史上的一个闪光点,“可当他决定第三次担任总统的时候,他亲手毁了这一切。”

2011年12月的国会大选,普京的“联合俄罗斯党”得票率低于50%,与2007年相比,下降了15%。就在当月,莫斯科发生了反普京示威游行,这是自苏联解体以来莫斯科发生的最大规模的示威游行,其他一些城市也有波及。

总统选举在示威游行中如期进行,普京又赢得了大选。当晚,他登上红场外的一座高台,热泪盈眶,向支持者宣告胜利,他说:“这不仅仅是一次总统选举,对于我们所有人,对于全俄罗斯,这都是一场考验。我们已经证明,没有人可以强加给我们任何东西——绝对不行!”就这样,普京把他的胜利等同于这个国家的胜利,那么那些反对他的人自然就是叛徒、奸细以及西方的走卒。

不过,俄罗斯也有独立的声音。“莫斯科回声”广播电台的副总编彭特曼就是这么一个人。他担心普京对示威活动的镇压会将一些人推向极端。“普京不明白的是,当他逮捕年轻人的时候,也摧毁了那些由聪慧的青年男女发起的正当抗议。”

这也是前杜马议员古德罗夫所担心的。和普京一样,他也是克格勃出身,在苏联解体时经历了巨大的心理创伤。他担心,克里姆林宫对权力制约和平衡的蔑视会使俄罗斯人极端化,将他们推向暴力甚至内战。他害怕俄罗斯会因此四分五裂。

不明朗的未来

如果在如今的俄罗斯寻找一处和当初沙皇冬宫类似的地方,首选不是克里姆林宫,而是莫斯科西郊的拉布勒斯卡地区,连普京都在此处有自己的住所。俄罗斯的很多政治、商界精英以及寡头都居住在此处。为了方便官员出行,从这里通往城内的公路经常被管制。居住在这里的富人们大都对城里的游行不屑一顾。他们认为,大规模的示威活动主要集中在莫斯科和圣彼得堡,而这些由数千人发起的运动对于拥有一亿多人口的俄罗斯而言,影响微乎其微。

但是,仅从数字观察问题,未免太过肤浅。去年,一家研究所在俄罗斯16个地区进行调研后发现,民众普遍认为政府贪腐无能,普京的支持率每月都在下降。没上街游行并不代表那些地方的人们就对政府满意。在莫斯科和圣彼得堡,游行示威的焦点多集中在新闻自由、选举公平等方面,可对于沉默的大多数俄罗斯人来说,他们的愤怒更体现在对国家公共服务的沮丧之上,他们更关心医疗、住宅和公正的司法系统。可惜,那些喊着要争取民主自由的反对派领袖却没能拉近和底层民众的距离。

刚刚加入克格勃时,普京的上司曾评价他“缺乏对危险的感知”。这不是在赞赏普京勇武,而是认为他常常意识不到威胁的临近。可眼下局势的危险,普京绝不可能没有察觉。俄罗斯人已不再相信他的统治。

曾几何时,他是叶利钦时期社会动荡的克星,强悍有力、头脑清醒,致力于将俄罗斯打造成世界强国。但九十年代离现在似乎已经非常遥远,在普京治下的13年,俄罗斯政府依然深陷贪腐,很多地区的人们平均寿命不到60岁。

对于很多俄罗斯人来说,2011年普京宣布第三次竞选总统是压断他们的最后一根稻草。即便是那些一贯对政治漠不关心的人也开始加入到反普的阵列中来。普京所采取的一系列巩固权力的做法,使其成为众矢之的。

眼下,那些生活在俄罗斯其他地区的普通民众没有对发生在大城市的抗议发挥多少作用,但如果这一点发生改变,普京的统治将岌岌可危。在距离莫斯科450公里之外的一家餐馆里,一个叫格帕申科的人说:“现在世道太差,医院乱收费,老百姓连病都快看不起了。我支持莫斯科的抗议游行,但莫斯科太远了,我没钱过去。”

[译自加拿大《麦考林周刊》]