怎么成了购物狂?

2013-12-29雷切尔·苏里文希拉里·斯特恩

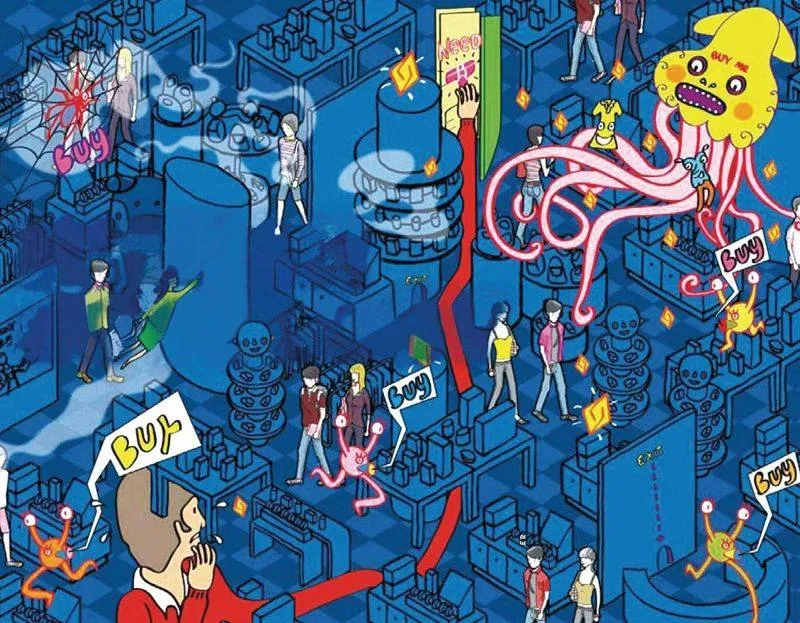

你是否有过这样的经历?走进一家商店,你原本不打算买东西,回到家却发现大包小包买了一大堆。这不能怪你,是商家聪明的营销策略刺激起了你的购物欲。

其实商家的硬性推销早在人们进入商场前就开始了,广告可谓无孔不入,从电影中商家赞助的表演道具到电视节目中的暗示信息,都在鼓动人们去买他们的东西。一旦动心,走进商场也就有了掏钱的冲动。商品陈设琳琅满目,吸引着你一件件地从头看到尾:可以让人在假日里有个好心情的香水,可以让你随意抚摸和试穿的衣服,要是能空手走出商场才怪呢。

“商家提供了一切便利条件,吸引消费者开始他们的购物之旅。”墨尔本的消费心理学家亚当·费里尔解释说。最霸道的环境设计要属赌场了,那里的出口隐蔽难寻,没有任何时钟,而且通风不良,让人晕头转向,进去容易出来难。

“购物中心则另有一套,超市会把蔬菜和水果摆在最前面,让顾客们随意挑选,这样做既能让人在随后买东西过量时少一些内疚,又能让你顺便看到摆在水果后面的日用必需品。”费里尔说。还有一种情况属于计划外购物,比如香气四溢的热面包、令商品光芒四射的摆设,都会使许多人难以自持,最后让他们的购物篮满载而回。

通过先进的大脑扫描仪,研究者们对于我们为何有时会非理性购物有了更深的了解——研究显示,即使是在购买可有可无的东西时,我们也会受到人类本能需求的影响。比如一辆小汽车的可爱“脸蛋”会让人联想到温暖的母性之爱,而对于男人来说,看到一辆高级跑车会刺激他大脑里和奖赏与奋斗相关的那些神经,最深层的本能会告诉他:一个能买得起这样奢侈品的男人肯定是实力强大的成功人士。

宗教式体验

有人讽刺地把购物形容为一种新式宗教,商场就是教堂,此言不虚:有时候购物简直就像是在朝圣。丹麦出生的营销大师马丁·林斯特龙花了三年时间研究了人类大脑中的“购物动机”。他和一些著名的神经科学家合作,动用了最尖端的大脑扫描仪器,对来自中国、日本、美国、德国和英国的超过2000名志愿者进行了测试,研究他们看到一些品牌符号信息时大脑的反应,以及这些反应的成因。

在他的《购物学》一书里,林斯特龙在谈到他们的研究成果时举出了一些具有说服力的细节,包括他人的行为在我们购物时产生的影响。经过几十年的磨练,随着消费文化的成熟,也就是从“人有我有”的心态变得更加看重自我需要,消费者们已不再那么热衷于为了显示地位而购物了。然而那些能激发起潮流感、归属感和享乐感的营销行为重新使消费者怦然心动,这也就是一些产品和商标,比如苹果公司的iPhone成为购物新宠的原因。

这全是我们大脑中的镜像神经元在起作用,它们都是能给我们带来快感的脑细胞,当看到动作片中的一位英雄制服了暴徒,这些脑细胞会让我们得到除暴安良的快感,如果我们将自己打扮成自己欣赏的某人的样子,我们也会觉得自己和那个人同样“有范儿”。

林斯特龙在研究中发现,当一个人看到诸如“苹果”、“哈雷戴维森”、“法拉利”这些耀眼品牌时,大脑里的反应和一位宗教人士看到圣像时一样虔诚。“产品和品牌会刺激一个人的某些感受,并引起视觉、感觉和嗅觉方面的连锁反应。”他又补充说,那些最成功的产品也最具有宗教的特征。举例来说,苹果公司有一种强烈的使命感,也有一大批虔诚的“果粉”。苹果公司的商标如同宗教符号一样让人一看便知,而他们销售门店的前卫设计又让“果粉”们像走进宏伟大教堂一样心生敬意。简而言之,人们需要一种归属感。

文化和性别的差异

文化在购物经历中扮演了一个重要的角色,在亚洲购物和在欧洲购物时的感觉会有很大不同。宏盟媒体集团亚太区通讯部主席盖伊·赫恩说:“比如在南亚,气候和生活方式决定了那里的人们比欧洲人用于购物的时间要多很多。如果架子上的商品摆放时间稍长,顾客就会厌倦,因此商家们就会及时地将货物更新,以此来吸引消费者。”

男人和女人的购物方式也不同。《我们为什么买》一书的作者帕科·安德希尔对购物者进行了几十年的研究,追踪他们在商店里浏览和购买的方式。他发现,买东西时,男人像在打猎,女人像在采集。虽然此时男人的“猎物”是一双袜子或一部音响,可他们还带着一种远古打猎时的冲劲。安德希尔发现,只有72%的男人买东西时会注意价格,而85%的女人会仔细看价签。他还发现,男人购物时一般是果断而又理性的,不过在买小电器或电脑、家庭影院这些娱乐或电子产品时则例外。

女人买东西时喜欢花更多的时间去挑选,买水果和蔬菜时会仔细看它的成熟度。女人在颜色上比男人更敏感,这也就是商家常会把花色漂亮的衣服摆在门口的原因——它们会吸引女人们来试穿,而后面还有更多的诱惑在等待着她们。

感官购物

女人看到蒂芙尼戒指固然会心潮澎湃,然而研究者发现,听觉和嗅觉上的感受能超过视觉对人的影响力,这可能也是我们在买东西时经常会不加考虑就掏钱的原因之一。蛋糕房里飘出的诱人香味可能会让匆匆的过客久久难忘,所以手头紧或正在节食减肥的朋友要记住这句话:饿着肚子时不要逛商店。“当我们嗅到某件东西的气味时,大脑边缘系统也会接收到信号,这里控制着我们的情感、记忆和快乐的感受。”林斯特龙在他的书里写道,“于是,还没等你细想,我们的脏腑就已经活跃起来。”

香味营销离我们越来越近,在日本,松坂屋百货公司每天不同时段会把不同的香味剂喷洒进各个售货区,顾客们早上进门时,迎接他们的是可以振奋精神的气味,而一天结束时,送走他们的是安心怡神的味道。商家这样做的目的只有一个,就是让顾客更愿意在他们的店里花费更多的时间——和钱。巧克力一直是人们钟爱的美食,英国密德塞克斯大学最近的一项研究显示,巧克力的香味具有减轻压力及促进放松的作用。还有一个有趣的例子,当顾客们看到诸如巧克力喷泉机这样的东西时会产生一种放纵感,大脑随之便会形成花钱的欲望。

有时候,我们购物的目的就是为了减轻压力、庆祝成功或暂时忘却生活中的烦恼,但是买东西真能让我们更快乐吗?据林斯特龙所说,是的,至少在短时间里是这样,大脑中的多巴胺传递给了我们大量对于成就、快乐和幸福的感受,最终影响我们的购买决策。

生存的本能

“购买一件东西(比如新型iPad)时的强烈快感可能帮我们带来附加成功,并且增强我们的生存能力”,林斯特龙说,“因为无论有意无意,我们做出买东西的决定是基于它是否有助于提升我们的社会地位,而社会地位就和附加成功息息相关了。”

所以,当你心情不好,打算运用“购物疗法”时,出门前,最好把钱包留在家里,因为商家总会有办法让你把钱掏出来。还记得那些“潜意识广告”吗?人们依然摆脱不了营销者的左右,不过以下这些建议或许可以帮到您:

价格的玄机

1.不要被那些尾数是.99或.95的价签所迷惑。这是些所谓的诱人价,让人们感觉很划算,其实降价产品不一定就会使用这些花哨的数字。

2.懒于购物者可能会多花钱。懒人为了省事,喜欢买大包装食品,但是为了面子没等吃完就会扔,这样就造成了浪费。小包装食品就不容易浪费,但要勤去商店。

3.注意那些隐去的价格单位。研究显示,菜单上的价钱后面标明单位(比如“元”),而不只是数字时,就餐者会少花很多钱。

4.买东西多了会成为商家的目标。如果你有一家商店的会员卡,那么你的购物习惯就会被记录下来,进而“引诱”你去买更多的东西。

限时的陷阱

要知道商家是怎样玩文字游戏的。“只限今日”这样的说法会让购物者产生紧迫感,而“买一件省一半”比“所有商品降价25%”会吸引来更多的顾客。

“限购若干件”的说法是又一个花招。人们看到“限购”这个词可能会想:“哦,这个东西数量少,我要赶紧买。”而事实上,那件东西可能不是那么紧俏。

审时与度势

1.注意“捆绑”服务。电话公司会把诸如短信、语音、网络服务打包销售,如果你不仔细看清详细说明,就可能花了冤枉钱。

2.注意新包装。检查一下你的新包装香波,你可能发现同样的价格量却少了。秘密在哪儿?原来是瓶子底部有一大块凹陷。

3.留神以次品当托儿。如果商家拿一件明显的次品和你想买的那件来比较,他是想让你下掏钱的决心。

4.留神旁边的商品。有的商品旁边会摆放着另一种和它相关的商品,商家这样做是为了引诱你购买更多的东西。

5.不要试穿你不需要的衣服。一个停下来和店员聊天并试穿出售中的衣服的顾客,购买这件衣服的可能性是其他顾客的两倍。

6.如果你是男性,最好单独购物。研究显示,56%的男人和朋友一起购物时会超出预算,因为男人会通过买东西来显示自己的学问和地位。

7.如果你上了年纪,则更容易受“蛊惑”。对于上年纪的顾客,商家会把商品摆到货架低处,方便他们拿到。在给产品起名上他们也动了脑筋,比如有一种给老人用的淋浴扶手的牌子叫“登山索”,用这个词来称赞你体格强壮,而不会朝你喊:“你已经老了!”

8.如果提得动,就不要用购物篮。购物篮会刺激人们买得更多,如果你进商店只想买很少的东西,选好后直接去付款吧,使用购物车的你可能再一次满载而归。

[译自印度《读者文摘》]