巧用“图示表征法”引领化学新课程教学

2013-12-28樊丽静

樊丽静

(上海民办金盟学校 上海 200540)

随着新一轮课程标准的颁布,上教版初中化学教材发生了很大的变化,最大的亮点在于教材在编写的过程中, 充分考虑到学生的年龄特征和认知规律,载入了大量的图示,为教师的教学提供了丰富、形象的素材,也为帮助学生理解和记忆化学知识起到了重要作用。 在实际教学中,一张恰到好处的图示给学生的帮助可能远远胜于教师千言万语的讲解,往往能收到事半功倍的效果。 下面谈谈图示表征法在引领化学新课程教学方面的应用。

一、运用图示减少阅读量,直观获取信息

新教材对物质用途的呈现基本上采用图示法,这是一个新的突破,既增强了直观性、形象性,又减少了文字量,好教易学, 颇受欢迎。例如,氧气的用途既可使学生结合生产、生活的实际获得感性认识,又可启发学生展望发展前景。 又如,实验操作中“闻药品气味的正确方法” 的图示使学生不仅掌握了正确的实验操作技能, 而且对培养学生的动手能力起到了示范作用。由此受到启发,以备课过程中的一张幻灯片的修改为例。

图1 示意

图2 PPT 修改前后对比图示

修改之前, 呈现在学生面前的是大量的文字,修改后,整张幻灯片显得整洁干净,学生阅读量减少,在获取信息的时间上和能力上有了节省和提升,提高了课堂教学的有效性。

二、运用图示促进学生对微观化学的理解和记忆

图示法除了可以集中反映某物质的用途,有的还可以生动地表示物质的组成,形象地揭示一些概念的内涵,将微观过程显性化,富有直观性、趣味性和指导性,可以对学生的学习起到启发和点拨的作用。

案例:化学用语是学习化学的重要工具,但对于刚接触化学的初三学生而言,从宏观表象过渡到微观实质却有着很大的难度。 微观化学是教学难点中的核心内容,如果能正确地应用图示,定能收到事半功倍的效果。

图3 苯分子

图4 硅原子

1. 帮助学生真正“走进”微观世界

下面展示的图片,是科学家用最先进的扫描隧道显微镜拍摄到的苯分子和硅原子的照片,呈现了物质的内部结构,使学生对分子、原子的真实性确信不疑。同时,通过细心观察还会发现,分子与分子之间是有间隙的,授课时还可以适时提问:“分子或原子之间的间隔是不变的吗? ”引导学生深入思考,为接下来学习分子与原子的特性埋下伏笔。

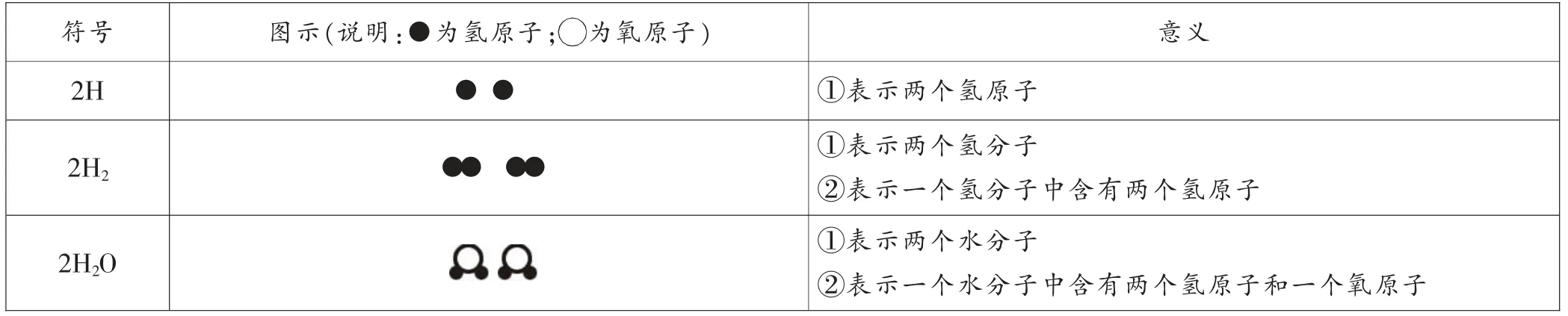

2. 帮助学生真正“理解”微观世界

对于部分学生来说,容易把不同意义的化学符号混淆起来, 如果将微观抽象的知识用直观图示表示,就能够有效帮助学生理解和记忆。 笔者也尝试过在复习时让学生根据自己的理解动手画出来,便于教师的诊断和评价以及时了解学生的学习进展情况。

?

3. 从微观到宏观,对“元素”概念进行直观理解

上教版初中化学不再要求学生掌握原子的结构,因此要求学生去理解 “元素是同一类原子的总称”这句话是非常困难的。 学生往往对一些概念理解不深而习惯用死记硬背的学习方法,因此造成了只会背诵记忆而不会灵活运用的尴尬局面。 在教学时,我尝试借助下面这张图示(以水的微观结构为例),让学生在现有知识水平上最大程度地理解元素与原子两者的关系,使抽象概念直观化。

图5 微观示意图

三、运用图示促进学生理解定性和定量的关系

在自然科学尤其是在化学中,对于定性和定量的科学思想的理解和应用显得尤为重要。 但对于刚刚接触化学的初中学生而言要正确理解定性和定量的关系则需要一个过程,而利用图示显然能加速这个过程

1. 从定性的化学符号表达式到定量的化学反应方程式

质量守恒定律是所有化学反应遵循的普遍规律,是化学由定性科学走向定量的第一步,是化学研究乃至自然科学领域的基础。 如果仅仅从实验结果和文字描述上去理解质量守恒定律的本质还是远远不够的,往往不能使学生深刻理解。 “化学方程式的书写”这个难点就是以质量守恒定律为理论依据。

以“氢气在氧气中燃烧生成水”这个反应为例,讲解化学方程式的配平。 教学过程中,通过两张图示的对比引导学生分析:通过配平,在化学反应前后,元素的种类、原子的种类没有变化,原子的个数没有增减,从而深刻地理解质量守恒定律。 同时,学生清楚地认识到化学反应是原子的重新组合,有利于理解化学反应的实质。

图6 微观示意图

2. 帮助正确理解溶解性和溶解度的关系

溶解性和溶解度的关系是初中化学中关于定性和定量认识的又一典型例子,利用下列图示,同时配合运用“类比”的方法开展教学,把溶解性和溶解度的关系比作“学生成绩的不同的评定方法”,帮助学生理解溶解度就像“一把尺”,能够定量比较物质的溶解性的大小。

图7 定量与定性关系图

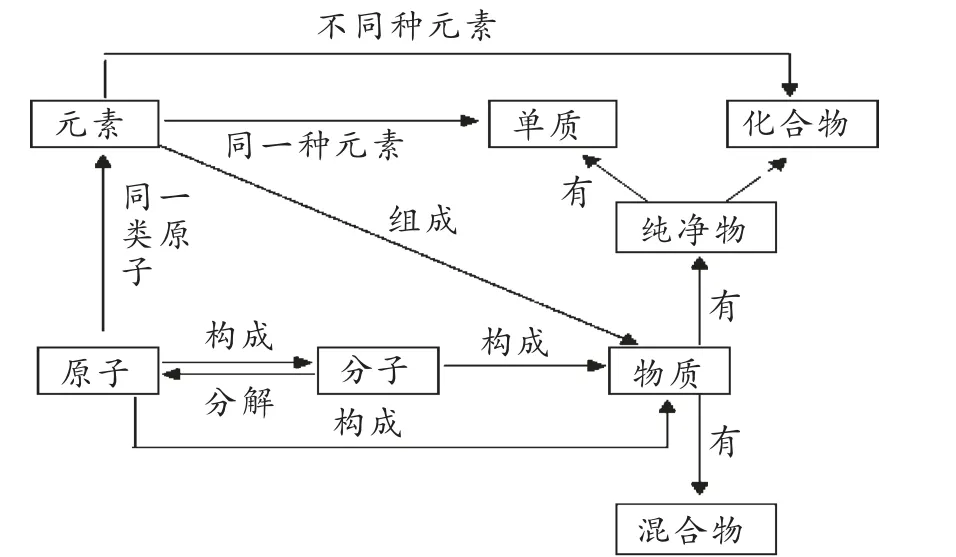

四、运用图示联系个体、把握整体,优化知识结构,形成知识体系

好的复习方法,就是教师通过适当的综合将零散的化学知识、 复杂的化学内容整合, 使之形成知识点→知识线→知识网, 帮助学生将知识联点成线,织线成网,延面成体,还原知识本来面目,让学生全方位地看到其原貌,引导学生分析、比较综合,从而利于学生掌握有规律的化学知识,并提高学生综合运用知识和知识迁移能力。

图8 概念图

例如:在学习了物质与微粒之后,通过展示下面这张图示,可以使学生在头脑中形成完整的知识体系和网络, 简洁明了地体现出物质和微粒之间的关系,从整体上把握化学知识,使化学学习变得轻松,使化学知识变得连贯。

五、通过图示间的比较,突出重点、突破难点

一堂课的成败,整个教学的得失,关键在于是否处理好教材中的重点和难点。

教师通过精心设计,巧用图示法,把抽象的文字表述转化为生动的直观图示, 把枯燥的语言传输变为强烈的视觉刺激,能给学生留下深刻的印象。以下几例就是利用图示对比突出重点、突破难点的典型。

1. 帮助正确理解饱和溶液、不饱和溶液,浓溶液、稀溶液之间的相互关系

图9 概念讲解球形关系图

饱和溶液与不饱和溶液两者是相对独立关系(Ⅰ);浓溶液与稀溶液两者也是相对独立关系(Ⅱ);饱和溶液、不饱和溶液、浓溶液、稀溶液四者既有对立又有交叉的关系(Ⅲ)。

2. 帮助正确掌握多功能瓶收集气体的使用方法

传统的气体收集方法存在着一定的弊端,改造成多功能瓶后,优势凸显,但对其用途的讲解是一难点,记住图示法则能较好地化解这一难点。

多功能瓶可进行“排空气法”收集气体(图I),其中气体进入的方向是重点,根据密度不同标记出空气相应的位置,气体应从哪端进入应从哪端排出就一目了然了。 若瓶内装满了水,还可以进行排水法收集气体(图II)。 若是水溶性气体(如:CO2、SO2、Cl2等)收集时,需将水换成油或在水面上覆盖一层植物油,防止气体溶于水。 集满气体的多功能瓶可看作“储气瓶”(图III),使用气体时,可以将水从长导管处引入,将气体从短导管排出。

换一个视角去分析一种平常气体的收集装置,并通过图示展现其演变过程及操作过程,直观地将无色气体的收集过程呈现出来,进而拓展出“大则长进,小则短进,瓶翻全反”的规律。 在图示演示的过程中,若配合动画,则更加生动逼真,能够增强学生的学习兴趣。

3. 运用图示法, 将实验装置图“形象化”、“生动化”

图10 实验装置图示

在教学中, 教师还可以对教材中的实验仪器图进行识图、辨图、改图、说图、选图、释图、连图、绘图等类型的练习,从而加强对学生实验技能、实验能力的培养。

图11 实验装置改装流程图

以实验室制取二氧化碳的发生装置(固液不加热型)为例,用下列图示表示装置的改进、演变过程。

通过①改装:添加了长颈漏斗,便于添加液体药品;通过②改装:添加了分液漏斗或注射器,可以添加液体药品,同时控制液体的流速;通过③改装:增加一个多孔的隔板,以控制“随开随停”。 由“简易装置”,引出“启普发生器”,再引出其他的与启普发生器原理相同的简易装置。 从演变的过程中加深学生对化学仪器用途的理解,同时也为学习启普发生器的装置原理奠定基础。

总之,图示法表征知识,直观、简捷、形象、具体。 在教学中,教师通过不断探索和尝试,一定能挖掘出更多有效的图示帮助学生理解知识,使学生的学习更轻松,使学生的复习变得更容易,使教材变得更有内涵。

[1] 宋心琦,胡美玲. 对中学化学的主要任务和教材改革的看法[J]. 化学教育,2001,(9)

[2] 江胜根. 化学概念图在课堂教学中的应用[J]. 化学教育,2003,(4)