从认知冲突中寻找优化认知结构的增长点

2013-12-28陈瑾

陈 瑾

(江苏省木渎高级中学 江苏 苏州 215101)

影视作品中最吸引观众之处往往是剧情产生剧烈的矛盾冲突的地方,冲突的产生不仅是影视作品精彩所在,更是推动剧情发展的一个增长点。 笔者发现在化学教学中也是如此,最能促成学习者认知结构优化的增长点正是学习者面临强烈的认知冲突的地方。

一、什么是认知冲突

认知冲突是指认知主体原有认知结构与新知识、新情境之间无法包容的现象。 认知主体在学习新知识或遇到新情境之前,头脑并非一片空白,而是已经存在了一定的认知结构。 在学习新知识或遇到新情境时,他们总是试图以这种原有的认知结构来同化新知识或解释新情境。 如果原有的认知结构能顺利同化新知识或解释新情境, 则认知主体处于认知平衡状态;反之,认知主体就会产生认知冲突了。

二、为什么从认知冲突中能寻找到优化认知结构的增长点

根据皮亚杰的认识论的观点,人的行为具有一种定向性的平衡,由于认知冲突,本来处于平衡状态的图式出现了非平衡化,为此人再进行平衡化。 平衡化有两种形式:同化和顺应。 同化是主体在面临新情境时将新的知觉或刺激整合到原有的图式中, 引起主体原有认知结构的改变,以加强和丰富主体动作,即认知结构的量变;而顺应却能引起认知结构发生质变,当主体的图式不能同化客体时, 主体只有改变原有的图式或建立新的图式,才能适应或容纳新的刺激。 无论是同化还是顺应,学习者认知结构都将得到优化。

因而在化学教学中,教师应在学生原有的认知基础上,适时地把新问题呈现在学生面前,打破学生暂时的认知平衡,挑起学生的认知冲突,激发学生强烈的自主探究意识,继而引发学生逐步完成对新知识的建构,并在“平衡→不平衡→新的平衡”的循环中不断优化认知结构。

三、化学课堂教学中从认知冲突中寻找优化认知结构的增长点的两个案例

教师在教学过程中会主动设置一些认知冲突的问题情境来引发学生产生认知冲突;学生在自己学习思考的过程中,也会产生一些认知冲突。 对于这些认知冲突,教师该如何处理才能更好地促进学生知识的生成和能力的培养,优化学生的认知结构呢? 笔者就自己在教学过程中的两个案例进行分析,旨在与同行进行探讨。

案例1:苏教版《有机化学基础》专题四第二单元中有这样一个活动与探究:取苯酚的浊液2mL 于试管中,向其中逐滴加入氢氧化钠溶液,浊液将变澄清。 将得到的澄清液分到两支试管中,向其中一只滴加稀盐酸,另一支通入二氧化碳气体,观察实验现象。 在这节课的教学中笔者采用了边讲边实验的方式。 学生实验后对实验现象的描述都是清晰而准确的。 但是当笔者让学生写出此实验中涉及的化学方程式时,大部分学生能根据实验现象正确写出苯酚与氢氧化钠的反应以及苯酚钠与稀盐酸的反应,而苯酚钠溶液中通入二氧化碳气体后除了生成苯酚,另一无机产物究竟是碳酸钠还是碳酸氢钠, 学生产生了三种不同的意见:一部分学生认为生成碳酸氢钠,一部分学生认为生成碳酸钠,还有大部分学生认为二氧化碳不足时生成碳酸钠、二氧化碳过量时生成碳酸氢钠。 学生作为不同的认知主体对某一问题产生了不同的看法,产生了认知冲突。

这样的认知冲突形成时,学生的好奇心和探究欲被充分地调动起来,学习的积极性增强,思维活动也处在最佳状态。 这种状态既是教师和学生心理交流的接触点、共振点,也是教与学的共同机遇,是一个优化学生认知结构的很好的增长点。 抓住这一契机,笔者开始引导学生思考如何设计实验来证明苯酚钠中通入二氧化碳后产物究竟是什么。 学生在操作中发现:向苯酚浊液中滴加碳酸钠溶液后溶液变澄清,而向苯酚浊液中滴加碳酸氢钠溶液后无明显现象,显然苯酚和碳酸钠是无法共存的。 在这样强烈的认知冲突产生并且积极思考和实践后,学生得出结论:苯酚钠与二氧化碳反应的产物为苯酚和碳酸氢钠,与二氧化碳的量没有关系。

接着,笔者又提出,为什么我们往氢氧化钠溶液中通二氧化碳后的产物与二氧化碳的通入量有关呢?于是新的认知冲突又形成了,学生的思维又开始新的一轮兴奋点,展开积极的讨论,最后找到了问题的关键,也就是酸性的强弱顺序为:碳酸>苯酚>碳酸氢根离子。

案例2:在进行元素周期表和周期律教学的时候,讲到周期表中从上到下, 元素的非金属性逐渐减弱,金属性逐渐增强。 此时就有学生提出,为什么“在常温下,单质硅比较稳定,与氧气、氯气、硝酸、硫酸等都很难发生反应”,但是在自然界中,没有游离态的硅,只有化合态的硅存在? 而根据元素周期律,与硅元素处于同一主族且活泼性相对较强的碳元素反而能在自然界中以游离态(金刚石、石墨)稳定存在呢?

显然,学生原有的元素化合物知识与新接触的元素周期律知识之间产生了认知上的强烈冲突,原有的认知结构不能同化新的知识,从而产生了困惑。 笔者首先肯定了学生勇于提出质疑的勇气,然后给出了一组数据(见表1),让学生根据这组数据进行讨论。

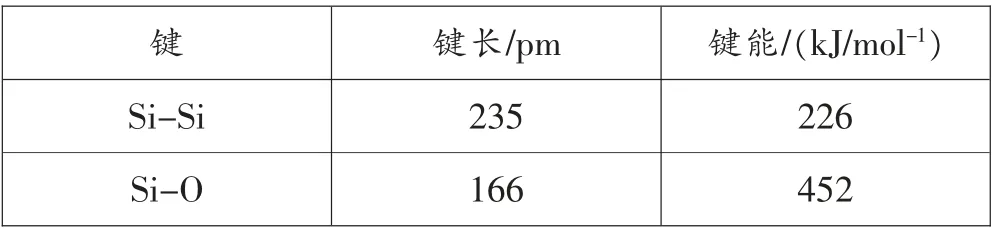

表1 Si—Si 和Si—O 键的键参数

经过几分钟的讨论后, 学生们基本达成了共识,Si-O 比Si-Si 键长短、键能大,从而更稳定。 在形成地壳的高温条件下,硅只能与氧原子生成更稳定的Si-O四面体结构,而不是生成不稳定的Si-Si 四面体结构。这也就是硅虽然活泼性不如碳,但在自然界中却没有游离态的硅的原因。 具体的物质以何种形式存在并不仅仅取决于元素的活泼性,还与具体物质中化学键的强弱有关,这与元素周期律的描述并不是矛盾的。 学生们在积极参与的讨论过程中, 认知结构发生了调整,更优化的认知结构在形成。

紧接着笔者抛出另外一个问题,氧元素比氯元素的非金属性强,可是在与氢气化合的时候,氧气与氢气的反应条件为点燃,而氯气与氢气只需要光照或加热就能发生? 从而再次主动地让学生形成与以上问题相关的新的认知冲突。 解决问题的同时,学生的表达能力、思辨能力也都能得到训练,更重要的是,此过程中学生的认知结构也在不断地优化和完善。

四、从认知冲突中寻找优化认知结构的增长点的教学处理策略

有些认知冲突是教师预设的,有些认知冲突是课堂生成的,不管是哪一种,认知冲突是课堂教学的必然,是教学过程中生成的一种有益的教学资源。 当学生出现认知冲突的时候,教师有哪些处理策略呢?

策略一:教师作为权威者,给出答案并作出解说。当认知冲突生成时,学生的思维是活跃的,但随着教师给出答案并作出解说,学生的思维并没有有效地参与进来。 这种处理策略虽然解决了学生的认知冲突,但是对学生能力的培养意义不大,不利于学生主动优化认知结构。

策略二:教师作为引导者,引导学生进一步自主研究。 在学生产生认知冲突的时候,教师可以不马上给出明确的答复,而是给予一定的引导帮助,让学生在进一步的思考研究中自主解决疑问。 比如案例1 中让学生进行实验操作, 案例2 中教师给出Si-Si 和Si-O 键的键参数数据, 学生通过进一步的实验探究和思考,很有可能自己就解决认知冲突了。 这样的处理可以训练学生的思维,避免其被动接受知识,自动去构建更优化的认知结构,其意义高于策略一。

策略三:教师作为诱发者,诱发新的认知冲突。 当一个认知冲突得到解决之后, 教师若能变换情境,诱发新的认知冲突,则能进一步激活学生思维,进一步优化学生的认知结构。 如案例1 中,当学生解决了苯酚钠和二氧化碳反应是何种产物的问题后,笔者又组织学生讨论为什么苯酚钠与二氧化碳反应的产物与二氧化碳的量无关,而氢氧化钠溶液与二氧化碳反应的产物与二氧化碳的量有关。 又如案例2 中,笔者在学生解决了为何硅元素的性质比碳元素稳定,但自然界中存在单质碳不存在单质的硅这一认知冲突之后,又抛出一个问题, 氧元素比氯元素的非金属性强,可是在与氢气化合的时候,氧气与氢气的反应条件为点燃,而氯气与氢气只需要光照或加热就能发生? 通过教师对情境的变换,诱发了学生新的认知冲突,使学生的思维达到一个新的高潮,学生会变得兴致勃勃,课堂充满了生机。 这是处理认知冲突的较高境界, 通过接连的认知冲突的诱发与解决,使学生思维分析能力得以充分的训练,学生的认知结构得到进一步的优化与完善。

综上,认知发展免不了会遇到认知冲突,反过来,认知冲突的产生也能促进认知结构的发展。 在教学中要合理地设置和利用认知冲突,并且艺术性地处理认知冲突, 以此为增长点来优化和完善学生的认知结构。

[1] 陈玉乔. 巧设认知冲突 提升化学教学有效性[J]. 化学教学,2012,(1):18-20

[2] 刘孝华. 引发学生认知冲突的教学策略[J]. 江西教学科研,2007,(2):117-119

[3] 王祖浩.普通高中课程标准实验教科书:化学1(必修)[M].南京:江苏教育出版社,2010:82

[4] 王祖浩. 普通高中课程标准实验教科书: 化学2 (必修)[M]. 南京:江苏教育出版社,2007:9

[5] 王祖浩. 普通高中课程标准实验教科书: 有机化学基础(选修)[M]. 南京:江苏教育出版社,2007:72