高校体育教学“三自主”选课模式的现状与思考

2013-12-26周松贤

周松贤,李 丹

2002年国家教育部《普通高等学校体育与健康课程教学指导纲要》提出“三自主”选课模式。“三自主”是指对上课时间、授课教师、学习内容等3方面的自主选择,它极大提高了学术界的研究热情,并已进入大部分普通高校的教改日程,同时学生上体育课的积极性、主动性、创造性收到较好效果。结合在大学体育教育改革实践,探讨高校体育“三自主”选课模式在实施过程中存在的问题,对加快教改、完善“三自主”有着重要意义。

1 理论背景

“三自主”选课模式,是在我国的普通高校体育教学经历几个发展阶段后,在科学发展教育观的指导下进行的“以人为本、健康第一”的现代体育教育观念的理论探索及其理论在体育教育实践中的展开。“健康第一”的指导思想对增强学生体质、发展学生个性、促进学生身心全面健康等方面起到良好作用。“三自主”选课模式在高校体育教学中获得普遍认可和较高评价。

2 现状

2.1 开设现状

不少学校开展了“三自主”选课教改,但情况不尽相同,主要表现为:选课时间、授课教师和学习内容等方面还不能达到学生自由自主选择的要求。

调查发现,影响学生选课的因素主要有兴趣、学分、同伴的选择倾向、教师教学特点、教师性别等。学生在选课时,会凭自己兴趣选课的占43.3%;“能否顺利拿到学分”的占38.3%;同伴因素占8.8%;教师教学特点占6.12%;性别因素占3.13%。另外,女生受到同伴影响的因素要比男生高出3.9%[1]。可见,固有的兴趣和拿到学分的功利动机是学生选课的主要影响因素。随大流选课的在女生中表现更为明显。自主选课中的这种从众心理与“三自主”的教改初衷存在一定距离。

2.2 “三自主”选课的体育教师现状

“三自主”给了学生的自主权最大化,给教师带来了压力与动力。教育教学技能、个人水平、道德素养、责任心成为影响学生自主选择的主要指标,对教师开课、备课和上课提出了要求与挑战。

高校体育教学内容大多为如田径、篮球、排球、足球等传统体育项目的教学,学生更热衷街舞、形体舞蹈、瑜伽、拉丁舞等课程。这导致传统体育教学内容师资配备与学生自主选择的要求产生矛盾,教学目标与学生实际选择相矛盾,教学场地供给与需求相矛盾。教师教学工作量的平衡方面也存在很大困难。此现状不仅不能满足学生的选择要求,也难以确保教学质量。

2.3 课程设置现状

调查显示,我国高校体育项目设置已打破单一格局,呈现多样化态势,包括球类(足球、篮球、排球、网球、羽毛球、乒乓、球棒垒球等)、保健类(武术、瑜伽、体育保健、健身秧歌、太极剑(拳)、太极养生等)、格斗类(自由搏击、散打、跆拳道、女子防身术等)、艺术类(体育舞蹈、健美操、拉丁舞、形体舞蹈等)、时尚类(定向越野、街舞、攀岩、舞龙舞狮、台球、保龄球、高尔夫球等)、棋类(象棋、国际象棋、围棋、桥牌、五子棋等)[2]。各高校充分挖掘现有体育资源、积极创造条件,尽可能多地开设体育项目,以满足不同层次、不同兴趣爱好,不同体质学生的体育需求。

2.4 “三自主”选课教学运行现状

在开展“三自主”教学实验的初期,很多高校发现单一的专项技术体育教学虽有利于学生对专项技术的掌握,但也存在不足。以专项运动为主线的课堂教学内容,时间长后学生逐渐失去原有的学习热情,部分学生在了解基本技术后产生厌学现象。另外,学生个体的体育素质与运动能力也存在差异,易出现“吃不饱”与“吃不了”的现象。为了避免这些现象,许多高校采用课内与课外相结合等丰富多彩的教学模式。如湖南工业大学采用“1+1”模式,即每周上完1次课对应给学生1小时的课外辅导,从2009年开始采用“3+1”模式,即每三周给学生上1次课外辅导。这种课内与课外相衔接的形式与学生课外体育活动进行融合,能有效消除部分学生在中后期的厌学现象,也为部分“吃不饱”的学生提供了更好的学习机会,对培养大学生的体育兴趣、能力、习惯,促进学生身心健康有重要作用。

课外辅导课的形式多种多样,体育舞蹈可采用联谊舞会的形式,球类可采用比赛的形式、舞蹈类可采用阳光体育展演会的形式等。由于辅导课既是上课的补充又是上课的延伸与拓展,因此学生对课外辅导课的积极性很高,充分带动了学校课外体育活动的开展,也丰富了校园体育文化生活。

3 存在问题

3 1 课程设置存在问题

课程设置应立足现实,着眼终身,围绕既定的课程目标,使教学内容构成为一个完善的既迎合兴趣又利在长远的体育教学体系。然而,部分高校在课程设置与教学内容拓展中存在简单模仿、迎合时尚的浮躁倾向,甚至根本忽视开课条件,纷纷开设如攀岩、五子棋、舞龙、钓鱼等新奇的运动项目。还有学校为追求满足学生的兴趣爱好,造成部分课程的设置不合理、不科学、不符合大学生的客观条件和运动特点。如高校在一、二年级体育选项课设置棋类课,不符合大学生运动生理与心理特点,不能满足大学生需要,达不到大学体育的目标。体育选课设置必须与教师、运动场地、设施等客观条件相结合,一味迎合时尚或强调学生选课自由,忽视当前客观实际,制约了体育教学的开展与质量。以湖南省高校为例,湖南省高校的体育场馆的生均拥有量达不到生均4.2 m2的国家标准最低要求,只有10%的高校场地与器材基本符合上课需要,25%的高校场地与器材明显不足,严重不足的占25%[3]。因此,如何结合学校实际情况科学合理的设置项目是一个大课题。

3.2 课程教学存在问题

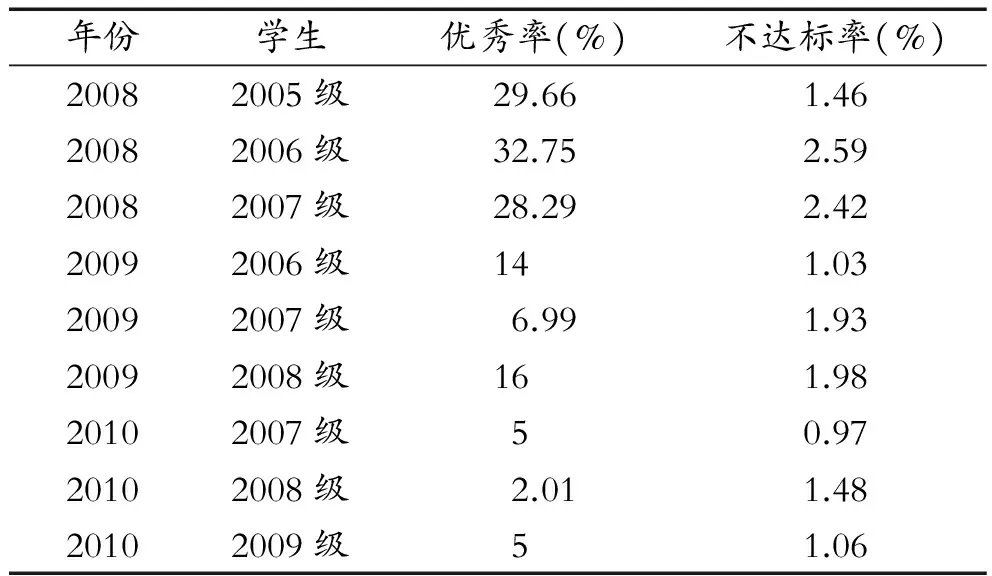

由湖南工业大学2005-2007年的学生体质健康测试统计分析表的数据可知,学生的不达标率有所下降,但优秀率也呈逐年下降趋势。究其原因,笔者认为,教师在课堂教学时过分强调以学生为主体的理念。“三自主”教学内容采用的是以专项教学为主,身体素质练习为辅的形式,大部分学生认为选项课不应安排体能练习,甚至部分学生把任课教师上课是否安排素质练习作为选项时的一项重要指标,教师为提高课程报课率,不得不考虑学生的这一心理,导致了任课教师在安排课堂练习时顾虑重重、缩手缩脚。另外大量棋、牌类课程的开设使学生的身体练习大量减少,也是导致学生体质下降的另一个重要原因。

表1 湖南工业大学2007—2010年学生体质健康状况统计表

3.3 课程教育教学方法存在问题

现代教学指导思想应用在实践中表现为教学方法的实施。现行的高校体育教学仍普遍采用传统方式、方法和手段,教学过程基本还是以教师为主,学生被动接受,整个教学过程较僵化,气氛较沉闷。在教学安排上,突出了大学生的共性,但忽视了大学生的个体差异性,学生仍处于被动学习状态,一定程度上抑制了大学生的个性发展与学习自主性,制约了学生爱好、特长与潜力的发挥。调查显示:33.19%的学生喜欢教师能针对学生水平的差异进行个别辅导;22.19%的学生喜欢同学间相互学习,其中6.312%的学生喜欢和自己水平相当的同学一起练习;1.515%的学生喜欢小组学习;只有7.17%的学生喜欢老师教什么就学什么。教学方法的陈旧,组织形式的落后,严重阻碍“三自主”教学改革的进程与发展。

3.4 课程评价有待改进

现有的体育课成绩评价,都用同一把尺子来评价成绩,这种以“量化”指标来判断学生成绩,忽视了学习基础,学习主动性和积极性。这种评价方式直接导致了有些学生为了应付考试而重复的选修某些项目,这样学生基本上不需要怎么努力都能取得较好的成绩。特别还有些高校目前还采用考教分离的形式,很显然将学生的自我评价和相互评价完全抛弃了。

在课程评价中用一把尺子来评价成绩的做法导致学生围绕分数转,消磨了学习兴趣和热情,扼杀了学习主动性和创造能力,违背了体育课设置的锻炼身体、陶冶情操的目的。一把尺子量到底,忽视了不同学生生长发育水平的存在,忽视不同学生个体在体育运动方面存在的差异性。因此,研究科学而非僵化的、动态而非静态的课程学习评价标准,势在必行。

4 结语

1)高校还没有完全实行“三自主”选课,多数还只能满足选项自主,建议建立全校性的网络选课系统,实行真正意义上的“三自主”。2)“三自主”选课对教师提出了新要求,教师要紧跟时代脚步自觉调整知识结构,加强理论学习与业务进修,切实找准主攻方向,提高专业水平。3)课程设置不能一味的追求新、奇、异,应符合大学生的年龄特征和身心特点,既要立足现实,更要着眼终身,使体育课程的内容体系完整。4)“三自主”教学后出现了重运动技术、轻身体素质的倾向,教师在课堂教学中应加大身体素质练习的比重,建议体能较差的学生恢复第一学期上基础体育课的办法。5)当前体育课程评价仍采用终结性评价,缺乏科学合理的综合评价体系,建议改变单一的考核评价模式,采用综合评价办法。

[1] 吕慧青.普通高校“三自主”选课与体育课程改革的实践研究[J].北京体育大学学报,2008(1).

[2] 毛振明,赖天德.体育课应引进什么新的教学内容 [J].中国学校体育,2006(4).

[3] 张 龙,龚德贵.大学生“三自主”体育教学现状调查与对策研究——以湖南省体育教学现状为例[J].北京体育大学学报,2009(7).